Пространственная локализация комплексов Мис 2 - начала Мис 1 на правобережье реки Белой у села Мальта (юг Байкало-Енисейской Сибири)

Автор: Бердникова Н.Е., Липнина Е.А., Бердников И.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты анализа особенностей пространственного освоения древним человеком территории на правобережье р. Белой ниже с. Мальта (юг Байкало-Енисейской Сибири) в сартанское время (МИС 2 начало МИС 1). Большое значение в изучение древних сообществ имеют пространственные исследования, в том числе и прогнозирование поиска археологических объектов определенного хронодиапазона. Использованы подходы проксемики, прежде всего понятие «территориальности» как присвоения и использования места в системе определенных норм. На это оказывали влияние как природные, так и социальные факторы. Проанализирован комплекс природных факторов. Исследования на правобережье р. Белой ниже с. Мальта открыло неординарность пространственного освоения в сартанское время большой территории площадью около 2,6 км2, обозначенной нами как мальтинский правобережный археологический полигон. Он расположен на террасовидной поверхности с высотами от 20 до 42 м в правобережье р. Белой между долинами рек Мальтинки и Белой и имеет протяженность 3,5 км. На этой территории находится 16 пунктов наблюдения (шурфовка, сбор подъемного материала) и 4 раскопанных объекта на площадях от 15 до 37 000 м2 с многослойным залеганием находок (от 3 до 9 уровней) Мальтинка-1, Мальта-Мост-1 и -3, Стрелка. Археологический материал включен преимущественно в почвы сартанских отложений с возрастом от ~30 тыс. до ~13,5 тыс. кал. л.н. В результате проведенного анализа выявлено, что мальтинский правобережный геоархеологический полигон являлся комфортной территорией обитания в сартанское время. В пользу этого свидетельствуют высота территории, обеспечивающая хороший обзор, ее расположение в зоне ветровой тени, хорошая инсоляция, отсутствие природных угроз, доступность сырьевых минеральных ресурсов. Мальтинский правобережный геоархеологический полигон является уникальным территориальным образованием с большим площадным распространением сартанских археологических комплексов.

Юг байкало-енисейской сибири, правобережье реки белой, село мальта, сартан (мис 2 - начало мис 1), геоархеологические объекты, пространственный анализ, природные факторы территориальности

Короткий адрес: https://sciup.org/145146691

IDR: 145146691 | УДК: 902.24(571.53) | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0057-0062

Текст научной статьи Пространственная локализация комплексов Мис 2 - начала Мис 1 на правобережье реки Белой у села Мальта (юг Байкало-Енисейской Сибири)

Пространство является организующим началом в жизнедеятельно сти человека. Если в современности этими вопросами занимается архитектура во всех ее проявлениях, то для древних сообществ выявление форм, способов и закономерностей освоения пространства является сложным и проблематичным процессом. Тем не менее, как считал Г. Лок, пространственная археология носит фундаментальный характер [Lock, 2009, p. 151], поскольку вся человеческая деятельность организована в определенных пространствах. Моделирование пространственного освоения направлено на выявление закономерностей культурной адаптации древнего человека, которую можно обозначить как стратегию жизнедеятельности древних обществ. Кроме того, оно обеспечивает направленную организацию поиска археологических объектов того или иного возраста. Последние задачи решает предиктивное (прогнозное) моделирование [Verhagen, Whitley, 2012], которое основывается на выборке позиций археологических объектов конкретного хроносреза либо на фундаментальных представлениях о поведении человека [Ibid., р. 52].

При этом в прогнозных моделях широко применяются количественные методы. В качестве признаков используются археологические данные и различные переменные окружающей среды. В качестве примеров такого моделирования можно привести работы, в которых даны результаты прогнозного моделирования для поиска палеолитических объектов Южного Леванта [Parow-Souchon, Zickel, Manner, 2022] и предгорий Западного Тянь-Шаня [Leloch et al., 2022], для чего были использованы сходные наборы геоархеоло-гических данных, количественные методы и методы цифрового пространственного анализа.

Для проведения полноценного прогнозного моделирования основным набором является наличие определенного количества археологических объектов того или иного хроносреза и их геоархеологи-ческие характеристики. Долгое время существовало мнение, что на территории Байкало-Енисейской Сибири имеется незначительное число археологических объектов возрастом МИС 2 – начала МИС 1 (сартан-ский период по региональной климатостратиграфи- ческой шкале). Также считалось, что в интервале 17–12 14С тыс. л.н. нет известных археологических объектов [Радиоуглеродная хронология..., 1997, с. 87; Лисицын, 2000, с. 123]. В настоящее время выявлено более 50 местонахождений с возрастом от раннего до позднего сартана, для 40 из которых имеются радиоуглеродные даты [Бердникова и др., 2021]. На фоне палеоприродных обстановок этого времени отмечены определенные культурные лакуны и сделаны первые предположения об особенностях пространственной дислокации археологических объектов сартанского возраста [Vorobieva et al., 2021].

Исследования последних лет, проведенные на правобережье р. Белой ниже с. Мальта, показали неординарно сть пространственного о своения древним человеком в сартанское время довольно большой территории. Анализ особенностей этих данных является целью данной статьи.

Подходы и методы

В настоящем исследовании мы опираемся на принципы проксемики [Плюснин, 1990; Hall, 1963, 1966, 1968] и понятие «территориальности» как особого вида организации социокультурной деятельно сти. Оно отражает процесс присвоения места человеком или сообществом и превращения его в территорию, т.е. организацию использования места определенным образом по обязательным правилам и в соответствии с нормами поведения [Плюснин, 1990, с. 11]. На территориальность влияет комплекс факторов как природного, так и социального характера [Бердникова, Воробьева, 2011].

Природные факторы определяют расположение места обитания в зависимости от его геоморфологических и топографических особенностей в рельефе с учетом наличия и доступности сырьевых, пищевых ресурсов, защищенности территории от неблагоприятных природных факторов, в том числе от катастрофических явлений. Социальные факторы предоставляют возможности ограничивать и маркировать территории обитания, обеспечивают возможно сти обзора, подходов, внутренних и внешних контактов, установления связей в системе жизнедеятельности, формируют пути коммуникаций. Природные факто- ры можно определить по комплексу естественно-научных данных, социальные факторы выявляются на основе археологических данных, но требуют интерпретации с опорой на этнографические и этноархео-логические данные.

На первом уровне анализа участков концептуально важным является комплекс геоархеологических данных: геоморфологические особенности участка, оценка наличия и характера рыхлых отложений соответствующего хронологиче ского диапазона; экспозиция участка; уклоны поверхностей для поиска относительно инситных комплексов, сырьевая доступность; оценка природных угроз, в том числе и в палеоаспекте. В этом процессе полученные результаты формируются в пределах геоархеологических исследовательских территорий различного уровня от геоархеологического пункта наблюдения до геоархе-ологического района [Бердникова, Бердников, Воробьева, 2020].

Материалы и данные

В долине р. Белой, левого притока р. Ангары, наиболее известными археологическими объектами яв- ляются открытые М.М. Герасимовым Мальтинская палеолитическая стоянка (1928 г.) и многослойное местонахождение Усть-Белая (1929 г.). До проведения целенаправленных исследований Иркутским университетом палеолитических комплексов в долине р. Белой в 1960–1970-х гг. количество археологических объектов в долине р. Белой было немногочисленно и было представлено в основном пунктами сборов подъемного материала или ограниченными площадями вскрытия (пунктами наблюдения). В настоящее время в результате продолжительных исследований на правобережье р. Белой ниже с. Мальта обнаружилась особенная территория, получившая название мальтинский правобережный геоархеологический полигон.

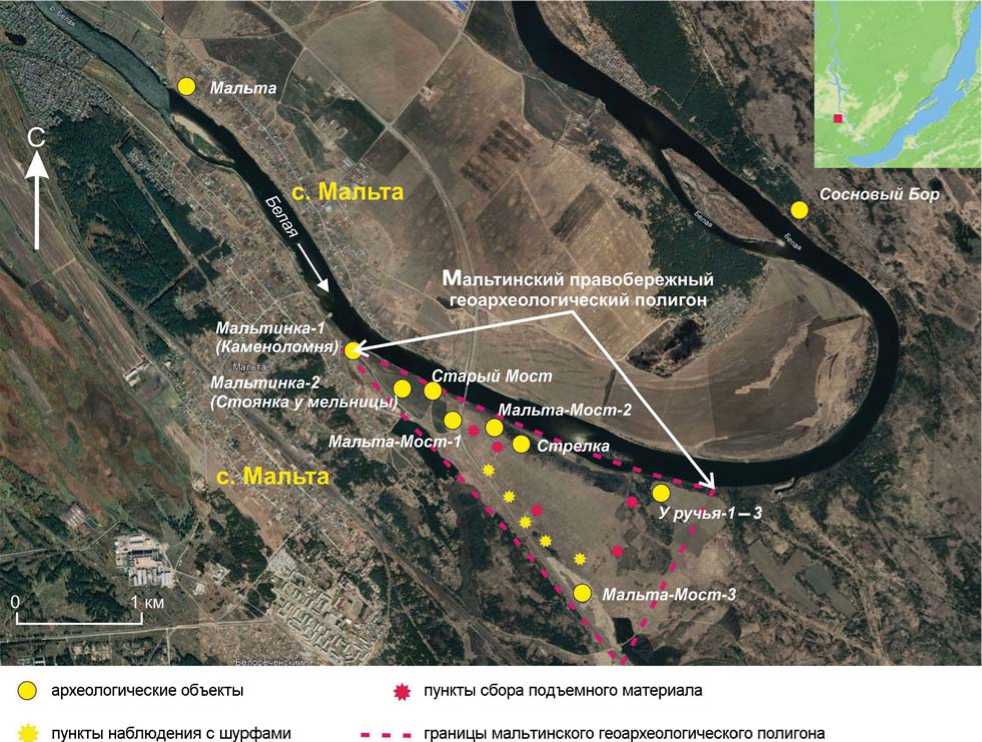

Геоморфологические характеристики . Территория полигона занимает террасовидную поверхность, расположенную ниже устья р. Мальтинки, правого притока р. Белой (см. рисунок ). В плане она имеет подтреугольную форму, вытянутую по линии северо-запад – юго-восток, протяженностью 3,5 км. С северо-запада эта территория ограничена устьем р. Мальтинки, с северо-востока – долиной р. Белой, с юго-запада – долиной р. Мальтинки, а с востока отделена от широкой ангарской террасовидной поверх-

Карта-схема расположения мальтинского правобережного геоархеологического полигона.

ности глубоким распадком. На этом участке она имеет ширину до 1,5 км. Высота поверхности в западной узкой части и вдоль р. Белой составляет 20–25 м от уреза реки, в восточной широкой части – 40–42 м. Общая площадь территории составляет ок. 2,6 км2. Расположение территории обеспечивает ее инсоляцию в течение всего дня.

Особенности отложений . Строение верхнеплейстоценовых отложений изучено в ряде археологических выработок. На всех участках отложения аналогичны, только отличаются мощно стью и полнотой геологической летописи. В западной части геоархе-ологического полигона и вдоль р. Белой мощность верхнеплейстоценовых отложений составляет 2–3 м. Наиболее значительная их толща, до 12 м, определенная по результатам бурения, фиксируется в юго-западной части территории вдоль долины р. Мальтин-ки. Такая разница мощности отложений обусловлена перекосом цокольного блока (нижнекембрийские доломиты) вниз по течению р. Белой и в сторону долины р. Мальтинки.

В строении отложений выделяется несколько разновозрастных толщ. В бельской прибровочной части территории на нижнекембрийских доломитах залегает переотложенный юрский галечник, перекрытый толщей литифицированного зеленоватого песка, скорее всего раннеплейстоценового возраста. На этом участке галечник и песчаную толщу покрывают супесчаные, лессовидные сартанские отложения мощностью 2–3 м. Для последних характерен развитый криогенез в виде криотурбации фрагментов поздекаргин-ских почв и системы мощных морозобойных трещин позднедриасового возраста, образующих в плане полигоны. Также отмечены следы сейсмических событий в виде сбросов и взбросов с небольшой амплитудой перемещения.

В сторону долины р. Мальтинки мощность верхнеплейстоценовых отложений увеличивается и появляются отложения каргинского (МИС 3) и докаргин-ского (МИС 4–5) возраста. Наибольшая мощность вскрытых отложений здесь составила 7 м, а по данным бурения она достигает 12 м. Голоценовые отложения представлены профилем серой лесной почвы, верхние горизонты которой нарушены перепашкой на всей площади полигона. Генезис верхнеплейстоценовых и голоценовых отложений – субаэральный, преимущественно эолово-делювиальный. Грансостав отложений (мелкий песок, лессы, алевриты) указывает на то, что эта территория находилась в зоне ветровой тени. Песчаные толщи в виде дюнных полей расположены по левому борту р. Мальтинки, выше и ниже по течению р. Белой от мальтинского правобережного геоархеологического полигона.

В настоящее время на рассматриваемой поверхности расположен ряд исследованных участков и пунктов наблюдения сартанского и голоценового (МИС 2–1) возраста. К пунктам наблюдения отно- сятся Мальтинка-2 (Стоянка у мельницы), Старый Мост, Мальта-Мост-2, У Ручья-1–3, а также 10 точек шурфовки и сбора подъемного материала без названия. Наиболее представительными являются археологические объекты с много слойным залеганием археологического материала: Мальтинка-1 (Каменоломня) – 4 культуросодержащих горизонта (к.г.), Мальта-Мост-1 – 9 к.г., Мальта-Мост-3 – 6 к.г., Стрелка – 3 к.г. Площади вскрытия на этих объектах разные: Мальтинка-1 – 15 м2, Мальта-Мост-1 – 350 м2, Мальта-Мост-3 – 37 000 м2, Стрелка – 50 м2.

Многослойность зафиксирована в толще сартан-ских отложений, представленных лессовидными отложениями с серией эмбриональных и слаборазвитых почв, к которым чаще всего и приурочены культуросодержащие горизонты. Они обеспечивают археологическую инситность материалов и комплексов, за исключением криотурбированных фрагментов кар-гинских почв в основании сартанских отложений.

Для культуросодержащих горизонтов трех местонахождений по остаткам фауны получено 14 радиоуглеродных определений: Мальта-Мост-1 – 2 даты, Стрелка – 1 дата, Мальта-Мост-3 – 11 дат. Даты по образцам для первой половины сартана (sr1–2) находятся в диапазоне ~30–21 тыс. кал. л.н. Материалы среднего сартана (sr3) имеют возраст в интервале ~18,5–18 тыс. кал. л.н., позднего сартана (sr4) – ~14,5– 13,5 тыс. кал. л.н. Голоценовые комплексы представлены немногочисленными находками и тяготеют к прибровочной части долины р. Белой.

Для выявленных комплексов сартанского времени характерна организация находок в виде скоплений, участков сгущения и разреженности находок – отдельных манупортов и артефактов. Выделяется комплекс среднего сартана к.г. 3 объекта Мальта-Мост-1, для которого определен сезон обитания, этапы освоения и использование минерального красителя (охры) [Berdnikova et al., 2022].

Основным сырьем для изготовления орудий являлись кварциты (гальки, валуны) и серый кремень из нижнекембрийских доломитов, представленный отдельностями и желваками. По составу фаунистических остатков определено, что основными объектами охоты являлись лошадь, северный олень, намного реже бизон и шерстистый носорог.

Обсуждение

Исходя из полученных данных мальтинский правобережный геоархеологиче ский полигон можно определить как комфортную территорию обитания в сартанское время. В пользу этого свидетельствуют гипсометрическое положение территории, которо е обеспечивало хороший обзор окрестностей, расположение территории в зоне ветровой тени, ее хорошая инсоляция, отсутствие природных угроз, доступность сырьевых минеральных ресурсов. Кварциты (гальки, валуны) происходят из юрских конгломератов, ближайшие выходы которых расположены в правобережье р. Ангары. В долине р. Белой имеются высыпки дезинтегрированных юрских конгломератов, выносы кварцитовых толщ с верхних отметок. Выходы кремня фиксируются во многих обнажениях нижнего кембрия в долине р. Белой. Ближайшие находятся в районе археологического объекта Сосновый Бор, расположенного в 5 км ниже по течению от полигона. Охра могла происходить из месторождений железосодержащих пород в Предсаянье (Сосновый Байц и др.) и/или красочных глин (например, Мотское в долине р. Иркут) [Государственная геологическая карта…, 2009].

В районе современного с. Мальта также существует ряд минеральных источников. За правобережной частью села находится соленый ручей, впадающий в р. Белую, когда-то носивший название Усолка. В древности это мог быть восходящий источник, привлекающий животных. Поэтому территория мальтин-ского правобережного археологического полигона являлась удобным наблюдательным пунктом за перемещениями объектов охоты.

Возможно, что активное использование территории в сартанский период свидетельствует об устойчивости систем жизнедеятельности древних сообществ этого времени, однако детальная реконструкция систем жизнедеятельности требует дальнейших исследований.

Заключение

Мальтинский правобережный геоархеологический полигон является уникальным территориальным образованием с большим площадным распространением, аналогов которому в Байкало-Енисейской Сибири пока нет. Его анализ показывает, что археологические комплексы сартанского периода имеют сложную пространственную организацию. Полученные результаты могут служить основой для полноценного прогнозного моделирования поиска археологических объектов сартанского возраста и на других территориях Байкало-Енисейской Сибири.

Работа выполнена по государственному заданию Минобрнауки России проект № FZZE-2023-0007.

Список литературы Пространственная локализация комплексов Мис 2 - начала Мис 1 на правобережье реки Белой у села Мальта (юг Байкало-Енисейской Сибири)

- Бердникова НЕ., Бердников И.М., Воробьева Г.А. Геоархеологическое пространство: проблемы геоархеологических территорий // Геоархеология и археологическая минералогия-2020. - Миасс; Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гум.-пед. ун-та, 2020. - С. 207-210.

- Бердникова Н.Е., Бердников И.М., Воробьева Г.А., Липнина Е.А. Средний и поздний этапы верхнего палеолита Байкало-Енисейской Сибири: хронология и общая ха рактеристика // Изв. Иркут, гос. ун-та. Сер. Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2021. - Т. 38. - С. 59-77. EDN: BFTTER

- Бердникова НЕ., Воробьева Г.А. Особенности позднеледниковых систем жизнедеятельности (жизнеобеспечения) в Прибайкалье // Актуальные проблемы Сибири и Дальнего Востока. - Уссурийск: Изд-во Уссур. гос. пед. ин-та, 2011. С. 117-122.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Ангаро-Енисейская. Лист N 48. Иркутск. Объяснительная записка. - СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2009. - 574 с.

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. - СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000. - 232 с. EDN: SIYPOZ