Пространственная организация стоянок у выходов каменного сырья: исследование с помощью кластерного анализа (на примере нижних археологических горизонтов памятника Толбор-4, Северная Монголия)

Автор: Марченко Д.В., Хаценович А.М., Рыбин Е.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье даются результаты анализа распределения находок в археологических горизонтах 5 и 6 стоянки Тол-бор-4 (раскопки 2005 г.). Данная коллекция стала основной для выделения на территории Монголии технокомплекса начального верхнего палеолита. Вместе с тем склоновый контекст залегания археологического материала и низкие скорости осадконакопления затрудняют исследование планиграфии этих комплексов. Цель статьи - с учетом уровня сохранности выявить пространственную организацию археологических горизонтов 5 и 6, используя алгоритмы кластерного анализа. На основе оцифровки координат с планов на миллиметровках был получен набор данных для создания трехмерной модели и кластерного анализа распределения находок в раскопе 2005 г. По материалам новых раскопок с полной тахеометрической фиксацией были изучены ориентации удлиненных находок, показывающие, какие процессы повлияли на осадконакопление. Для находок с точной координатной привязкой использовался алгоритм k-средних, алгоритм неограниченной кластеризации применен для всех находок с привязкой по квадратным метрам. В результате определено, что археологические горизонты 5 и 6 минимально нарушены склоновыми процессами, доминировавшими при формировании вышележащего горизонта 4. Склоновое смещение затронуло часть горизонта 5 в раскопе 2005 г., что проявилось в специфических структурах смещения. Вытянутые поперек склона концентрации материала, чередующиеся с участками той же формы с разреженными находками, характерны для археологического горизонта 4, а также наблюдаются на других стоянках Толборской группы. На остальной части археологического горизонта 5 реконструируется наложение следов деятельности по первичному расщеплению и деятельности с использованием сильномодифицированных орудий. Археологический горизонт 6 определен как следы стоянки-мастерской на выходах сырья, сформированной кратковременным посещением. Данные пространственные структуры отражают часть системы жизнеобеспечения высокомобильного населения, связанную с первичной подготовкой каменного сырья к дальнейшей транспортировке.

Северная монголия, начальный верхний палеолит, планиграфия, анализ направлений, кластерный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146423

IDR: 145146423 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0181-0191

Текст научной статьи Пространственная организация стоянок у выходов каменного сырья: исследование с помощью кластерного анализа (на примере нижних археологических горизонтов памятника Толбор-4, Северная Монголия)

Свидетельством заселения территории Северной Монголии, начиная со среднего палеолита и вплоть до позднего верхнего палеолита, являются стоянки Толборской группы, компактно расположенные в долинах рек Их-Тулбурийн-гол и Харганын-гол, правых притоков р. Селенги. Идентифицируемый на этих памятниках культурный комплекс начального верхнего палеолита (НВП) датируется в пределах 46–45 – 39 тыс. л.н. [Рыбин, 2020]. Исследования этих стоянок, ведущиеся с 2000-х гг., позволили не только охарактеризовать и проследить развитие индустриальных комплексов ранних этапов верхнего палеолита в регионе, но также дали почву для первых в Северной Монголии исследований стратегий мобильности и организации пространства древним населением [Деревянко и др., 2007; Деревянко и др., 2013; Хаценович и др., 2015; Хаценович, 2018; Zwyns et al., 2019; Rybin et al., 2020]. Изучение планиграфии на стоянках Толборской группы, относящихся к НВП (Толбор-4, археологические горизонты 5, 6; Толбор-16, археологический горизонт 7; Толбор-21, археологический горизонт 4; Харганын-гол-5, археологический горизонт 5), затруднено условиями сохранности археологических горизонтов. Последние сформированы в условиях низких скоростей осадконакопления и залегают в ламинарных иловатых супесях, испытавших влияние солифлюкции и делювиально-пролювиальных процессов [Коломиец и др., 2009; Zwyns et al., 2019; Rybin et al., 2020]. Возможно, именно в силу этих условий на стоянках Толборской группы практически отсутствуют видимые планиграфические структуры, такие как скопления находок, выраженные следы очагов, ям и т.д. С другой стороны, стоянки-мастерские у выходов сырья в силу своей специфики могли и не обладать четкой пространственной структурой. 182

В данной статье ставится цель с помощью статистических методов, а именно алгоритмов кластеризации, выявить закономерности в распределении находок начального верхнего палеолита и определить, связаны ли они с деятельностью человека или являются результатом постдепозиционных процессов. Для этого приводятся результаты сравнительного анализа сохранности археологических горизонтов и пространственной кластеризации находок.

Материалы и методы

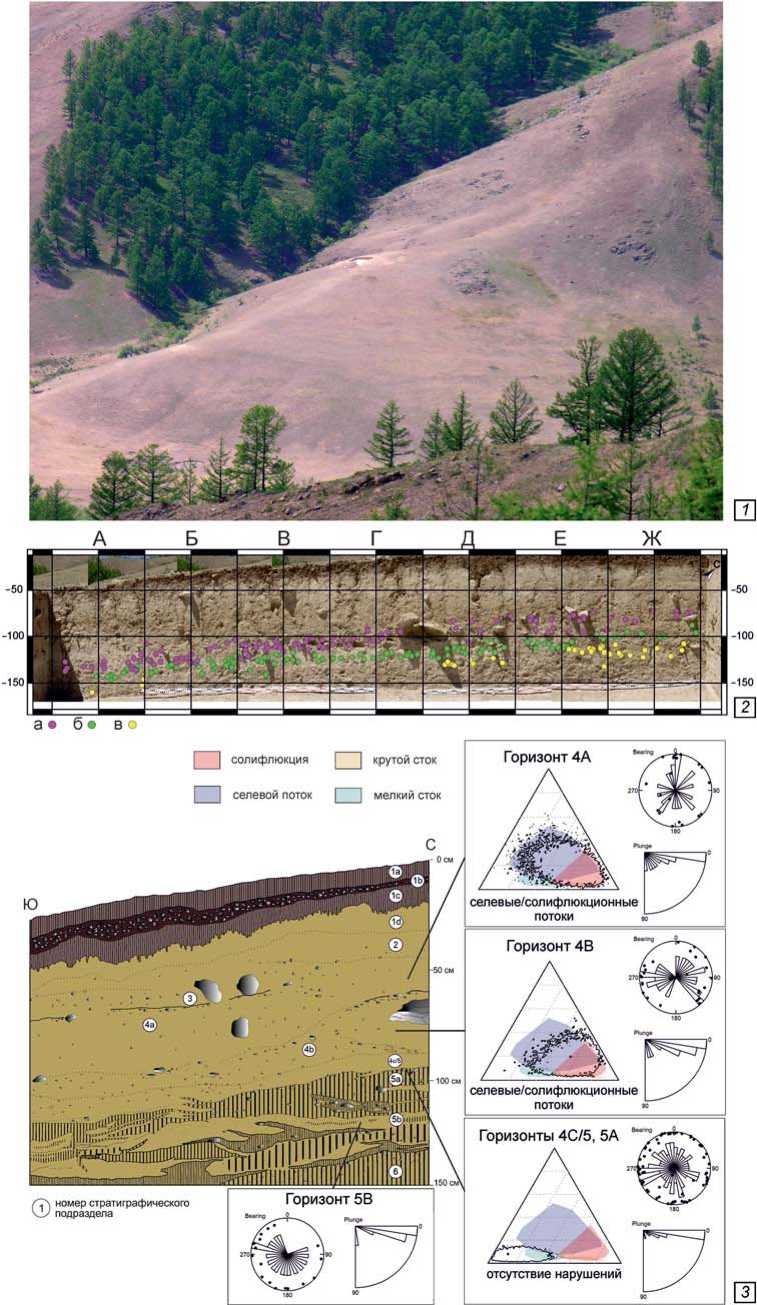

Стоянка Толбор-4 расположена на реке Их-Тулбурийн-гол (49° 17′ 23.9′′ с.ш., 102° 57′ 55.3′′ в.д.), на пологом склоне делювиального шлейфа юго-восточной экспозиции. Современная поверхность наклонена под углом 10–12° (рис. 1, 1 ).

В результате нескольких циклов раскопок на памятнике (2004–2005 гг. – под руководством А.Н. Зенина, 2006 г. – под руководством С.А. Гладышева) получена богатая коллекция, послужившая основой для выделения на территории Монголии культурнохронологического комплекса НВП [Деревянко и др., 2013; Kuhn, Zwyns, 2014]. В ходе этих работ распределение находок фиксировалось на планы, выполненные на миллиметровках. Оцифровка этих координат позволила создать трехмерные модели и профили распределения находок (рис. 1, 2 ) и провести кластерный анализ. Наибольшая площадь – 37 м 2 – вскрыта раскопками 2005 г., материалы которых и были взяты для анализа. В 2017 и 2021 гг. под руководством Е.П. Рыбина произведены небольшие раскопочные работы и отбор образцов. Культурно-стратиграфическая последовательность, реконструированная Е.П. Рыбиным [2020] с учетом предшествующих исследований и опирающаяся на новейшие раскопки и анализ каменного инвентаря, включает следующие подразделения (рис.1, 3 ).

Рис. 1. Стоянка Толбор-4, геоморфологическая позиция и сохранность археологических горизонтов ранних этапов верхнего палеолита.

1 – вид на раскоп 2005 года с востока (фото – С.А. Гладышев); 2 – профиль распределения находок археологических горизонтов 4, 5 и 6 по линии 3’ 2005 года (фото разреза 2005 года – С.А. Гладышев): а – находки горизонт 4, б – находки горизонт 5, в – находки горизонт 6. 3 – результаты анализа направлений по материалам 2017, 2021 гг. раскопок.

Слой 1 (мощность 15–35 см) – комплекс голоценовых почв (1a–1d). Включает археологический горизонт 1.

Слой 2 (10–20 см) – лесс с включением гравия, доля которого возрастает вниз по слою. Включает археологический горизонт 2.

Слой 3 (5–20 см) – рыхлые иловатые супеси с легкой степенью гумусации. Включает археологический горизонт 3.

Слой 4 (до 50 см) – солифлюциированные лессовидные отложения, кровлю которых маркируют прослои глыб и плиток местных пород. Подразделяется на линзы 4А и 4В, содержащие одноименные археологические горизонты (соответствует горизонту 4 2005 г.). В основании слоя залегает прослой плотной супеси с горизонтально залегающим гравием (мощность – 5–7 см). Включает археологический горизонт 4С/5.

Слой 5 (до 40 см) – солифлюциированные иловатые отложения, залегающие плотными слойками с редкими включениями гравия и желваков. Включает подразделения 5А (вместе с археологическим горизонтом 4С/5 соответствует археологическому горизонту 5 2005 г.) и 5В (соответствует археологическому горизонту 6 2005 г.).

Слой 6 (видимая мощность 10 см) – рыхлые солифлюциированые иловатые супеси с гравием. Включает археологический горизонт 6.

Радиоуглеродные определения из этого разреза позволяют датировать самый нижний горизонт в пределах 42–44 тыс. кал. л.н., горизонт 5А – 46– 42 тыс. кал. л.н., горизонт 4B – 35–34 тыс. кал. л.н., горизонт 4А – 29–30 тыс. кал. л.н. [Рыбин, 2020]. Учитывая влияние солифлюкции, а также наличие инверсии в ранее полученных датировках по археологическим горизонтам 5 и 6 [Деревянко и др., 2013], вопрос об уровне сохранности археологических горизонтов представляется актуальным. Мы провели сравнительное исследование археологических горизонтов с помощью анализа направлений [Bertran, Texier, 1995]. Данный метод изучает рас- положение длинных осей – отрезков между двумя крайними точками удлиненных находок. Положение осей в пространстве и относительно друг друга показывает, какие процессы происходили во время и после накопления отложений [McPherron, 2005; Domínguez-Rodrigo et al., 2014 и др.]. Наличие доминирующей ориентации проверяется статистическими тестами (Тест Рэлея, Критерий Кёйпера, тест фон Мизеса). Анализ направлений проведен нами на материалах раскопок 2017 и 2021 гг., в ходе которых удлиненные находки снимались по двум точкам.

Планиграфический анализ состоял из взаимодополняющих статистических процедур. По индивидуальным находкам (с отдельным шифром и координатами) для каждого археологического горизонта строились карты плотно сти точек (при значении сигмы = 20 [Ларионова, 2019]). Поквадратные карты строились с учетом находок, имеющих только привязку к квадрату. Все индивидуальные находки кластеризовались алгоритмом k-средних по трем координатам.

Далее анализировался состав находок. Мы сравнивали распределение следующих категорий: нуклеусы и их обломки, технические сколы, нецелевые сколы, целевые сколы, орудия. К целевым сколам на основе характера индустрии [Рыбин, 2020] отнесены все пластины шириной более 1,5 см. Орудия подразделялись по степени модификации, определенной по периметру нанесения ретуши и степени модификации первичного участка [Колобова, 2006; Рыбин, 2020] (табл. 1). Фаунистические о статки единичны [Деревянко и др., 2007]. Использовалось два алгоритма: k-средних – для кластеризации находок каждой категории по отдельности. С помощью данного анализа сравнивается расположение центроидов разных категорий находок для определения различия или сходства в их распределении [Kintigh, Ammerman, 1982]. Центроидом кластера является среднее арифметическое координат всех находок,

Таблица 1. Ранжирование орудий стоянки Толбор-4 по степени модификации (археологические горизонты 5 и 6, раскопки 2005 года)

|

Степень модификации орудия |

Часть периметра орудия, обработанная ретушью |

Степень модификации первичного участка |

Кол-во орудий |

|

|

АГ 5 |

АГ 6 |

|||

|

Очень сильная |

4 / 4 , 3 / 4 |

Сильная |

11 |

2 |

|

Сильная |

2 / 4 |

Сильная |

27 |

27 |

|

1 / 4 |

Сильная |

|||

|

Средняя |

1 / 4 |

Средняя |

185 |

80 |

|

2 / 4 |

Средняя |

|||

|

Слабая |

1 / 4 |

Слабая |

218 |

71 |

|

2 / 4 |

Слабая |

|||

относящихся к данному кластеру. Второй алгоритм – неограниченной кластеризации [Whallon, 1984] – выделяет кластеры на основе процентных соотношений находок. Так как алгоритм работает с заданными участками, точной координатной привязки находок не требуется. Использование этого метода позволило включить в анализ все находки, для которых имелась только информация о квадрате.

Все статистические процедуры выполнялись в свободно распространяемой программной среде R [R Core Team, 2020] с помощью пакетов Spatstat [Baddeley, Turner, 2005], Clustertend [YiLan, RuTong, 2015], NbClust [Charrad et al., 2014].

Результаты

По результатам анализа направлений распределение удлиненных находок в археологическом горизонте 4A соответствует показателям отложений селевых и солифлюкционных потоков (табл. 2, рис. 1, 3 ). Археологический горизонт 4B также подвергся значительным постдепозиционным изменениям, но в более влажных условиях (табл. 2, рис. 1, 3 ). Показатели нижележащего археологического горизонта 5А соответствуют непотревоженным отложениям с плоскостным залеганием находок и без доминирующей ориентации. Археологический горизонт 5В имеет близкие показатели, но количество наблюдений недостаточно для определения характера постдепозиционных процессов (табл. 2, рис. 1, 3 ). Таким образом, наиболее высокая сохранность отложений наблюдается в нижней части последовательности. Археологические горизонты 5 и 6 2005 года являются наиболее перспективными для пла-ниграфического анализа.

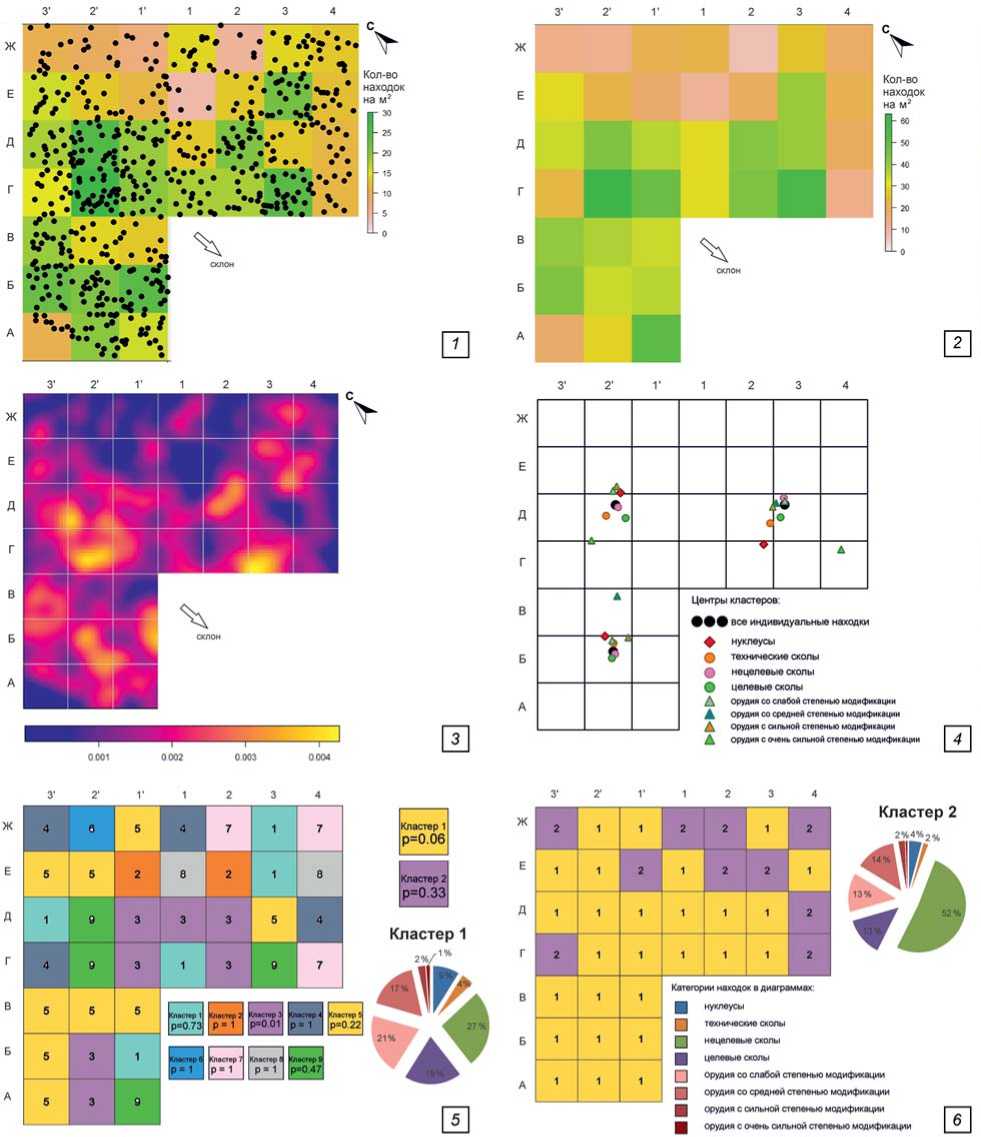

В археологическом горизонте 5 сравнение карты плотности, построенной по индивидуальным находкам (582 ед., рис. 2, 1 ) с картой, учитывающей находки с поквадратной привязкой (всего – 1127 ед., рис. 2, 2 ), показывает общие тенденции распределения: в обоих случаях наибольшая концентрация находок – в южной части раскопа. Карта плотности точек показывает отсутствие выраженных скоплений (рис. 2, 3 ).

Общий кластерный анализ говорит о равномерном распределении находок (табл. 3) с оптимальным делением на 3 кластера с центрами в кв. Д2’, Д3 и Б2’ (рис. 2, 4 ). Такое разделение обусловлено склоном в юго-восточном и юго-западном направлении и отсутствием выраженной планигра-фической структуры. Все категории имеют низкую тенденцию к кластеризации (см. табл. 3) и в основном образуют кластеры с центрами поблизости от центров общих кластеров. Исключение составляет

|

сЗ К о ч « оЗ К ч о £ |

о |

о |

о |

о |

|

|

« о й & ° р^ н о s Q -5 ^ |

о |

ОО чо |

О\ |

||

|

н 6 Он Ч Q сз У S я ° 5 Й ю к U я |

с-1 |

СЧ 40 |

о |

ОО |

|

|

00 О о К К К К сЗ О К У S " |

с-1 |

S |

о |

с-1 ОО |

|

|

cs К д сЗ н к о К О |

V Ри V |

о |

о |

о о V & V гч о о |

|

|

-& 8 г । £s |

о |

о |

гч ео о |

о о |

|

|

л |

л |

л |

л |

||

|

’к й 2 «> &^ |

с-1 |

о |

Eri |

m |

|

|

о |

о о |

40 ^ |

|||

|

Й оо Рн S 2 |

m |

о\ ео о |

о |

С1 |

|

|

24 ^ к S ° В 5 сЗ а Н g g К О 9 о ^ 2 |

н г> К |

2 и |

m 2 m’ и |

2 |

|

|

Z |

с-1 |

ОО СЧ |

ОО 40 |

Ох |

|

|

2 s я § « ° у 8 s <52 |

< |

m |

< |

m |

|

Примечание . Жирным шрифтом выделены значения, свидетельствующие об отклонении гипотезы нормального распределения и наличии доминирующей ориентации удлиненных находок.

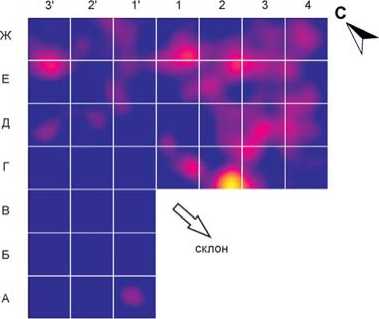

Рис. 2. Планиграфический анализ археологического горизонта 5 2005 года.

1 – находки, зафиксированные на планах (точками), плотность находок поквадратно (закрашенными квадратами); 2 – плотность находок поквадратно, с учетом находок без точной координатной привязки; 3 – карта плотности, построенная с помощью оценки плотности точек по находкам, зафиксированным на планах; 4 – план раскопа с обозначением центров кластеров всех категорий находок; 5 – результаты неограниченной кластеризации (9 кластеров); 6 – результаты неограниченной кластеризации (2 кластера).

один кластер нуклеусов, а также кластеры орудий со средней и очень сильной степенью модификации. Орудия с очень сильной степенью модификации сосредоточены в северо-западной части раскопа (рис. 2, 4 ).

Неограниченная кластеризация дает оптимальные разбиения на 9 и на 2 кластера. 9 кластеров образуют дробное деление, при котором только кластер 3 обладает значимой смежностью (рис. 2, 5 ). В его составе наибольший процент технических сколов, нет

Таблица 3. Тенденция артефактов к кластеризации согласно статистике Хопкинса *

|

Археологический горизонт |

Категория находок |

Кол-во артефактов |

Значение H |

|

5 |

Все |

582 |

0.28 |

|

Нуклеусы |

91 |

0.37 |

|

|

Технические сколы |

42 |

0.37 |

|

|

Нецелевые |

346 |

0.28 |

|

|

Целевые |

207 |

0.28 |

|

|

Орудия слабомодифицированные |

218 |

0.3 |

|

|

Орудия среднемодифицированные |

185 |

0.3 |

|

|

Орудия сильномодифицированные |

27 |

0.39 |

|

|

Орудия очень сильно модифицированные |

11 |

0.2 |

|

|

6 |

Все |

353 |

0.2 |

|

Нуклеусы |

26 |

0.36 |

|

|

Технические сколы |

10 |

0.51 |

|

|

Нецелевые |

223 |

0.25 |

|

|

Целевые |

168 |

0.32 |

|

|

Орудия слабомодифицированные |

71 |

0.3 |

|

|

Орудия среднемодифицированные |

80 |

0.3 |

|

|

Орудия сильномодифицированные |

27 |

0.34 |

*Значения H около 0.5 свидетельствуют о том, что данные распределены равномерно и не имеют тенденции к кластеризации. Если значение H менее 0.3 – нулевая гипотеза о равномерности распределения данных отклоняется, данные имеют тенденцию к кластеризации.

орудий с очень сильной модификацией. Кластеры 5 и 6 фиксируют концентрации нуклеусов.

При делении на 2 кластера, основную часть раскопа образует кластер 1 (смежность значима на уровне статистической тенденции) (рис. 2, 6 ). В нем высокий процент нуклеусов и орудий. Кластер 2 характеризуется низкой смежностью, более половины в нем составляют нецелевые сколы. Сравнив это кластерное деление с картой плотности, можно видеть, что кластер 2 формируется на участке с разреженными находками (рис. 2, 3 ). В этой части раскопа находки группируются в вытянутые поперек склона концентрации, чередующиеся с пустыми участками. Важно отметить, что такое распределение характерно для вышележащего археологического горизонта 4, значительно деформированного склоновыми процессами (см. рис. 1, 3 ).

Таким образом, несмотря на отсутствие выраженных скоплений находок, в археологическом горизонте 5 прослеживаются пространственные закономерности. Распределение сильномодифицированных орудий и части нуклеусов отличается от остальных категорий находок. Западная часть раскопа (кв. А-В-3’-2’-1’) с высокой долей нуклеусов и сильно-модифицированных орудий и большей плотностью находок характеризует основную зону активности, связанную не только с производством заготовок, но и с другими хозяйственными операциями. В северозападной части (кв. Г-Д-Е-Ж-2’, Д-Е-3’) сильномо-дифицированные орудия (в том числе бифасиально обработанные) сочетаются с нуклеусами в стадии расщепления (начальной и средней сработанности). Восточная часть раскопа (кв. Г-Д-Е-Ж-1’-1-2-3-4) наиболее деформирована склоновыми процессами. Здесь преобладают нецелевые сколы, нуклеусы находятся в различных стадиях сработанности.

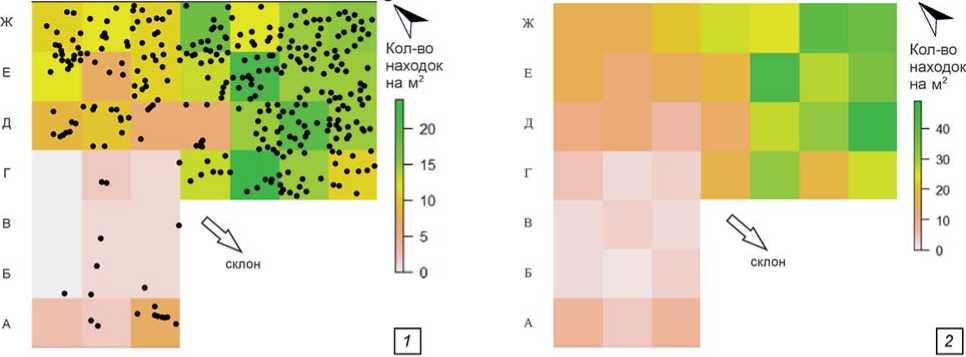

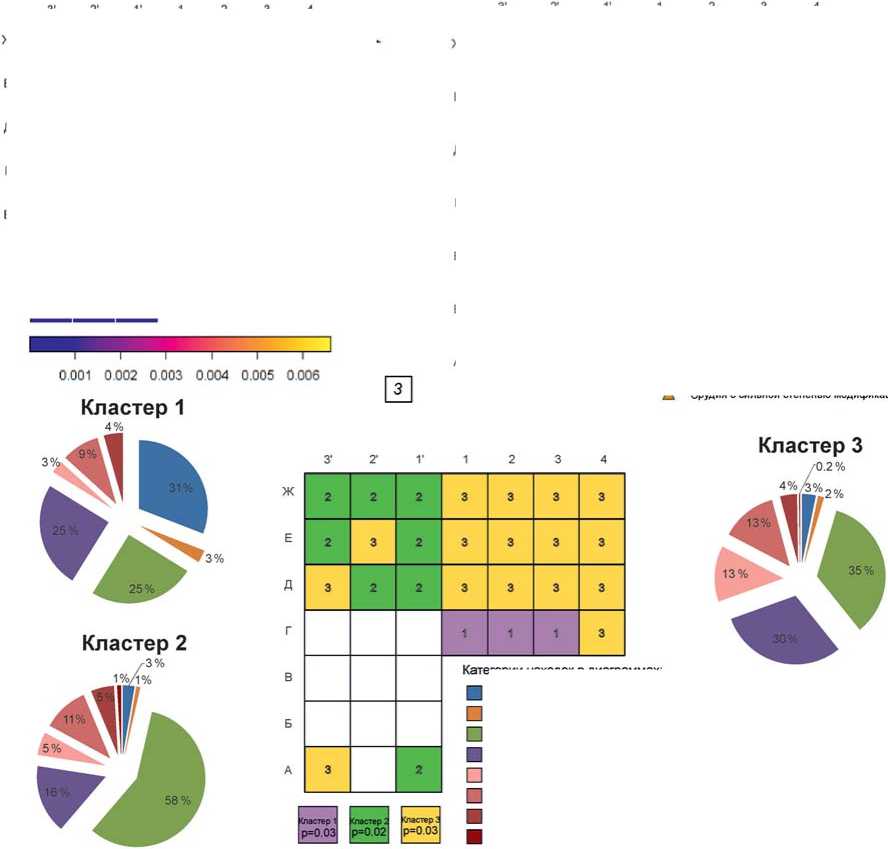

В археологическом горизонте 6 общий кластерный анализ выполнен по 353 индивидуальным артефактам. Распределение этих находок неравномерно: основная часть сосредоточена в северовосточной части раскопа (рис. 3, 1 ). Та же тенденция в распределении находок прослеживается при добавлении данных о находках без точной координатной привязки (всего – 639 экз., рис. 3 , 2, 3 ).

Общий кластерный анализ делит участок на два кластера (рис. 3 , 4 ) согласно доминирующему уклону горизонта с северо-запада на юго-восток (см. рис. 1, 1 ). Кластеризация по категориям находок показывает, что в западной части раскопа, где плотность находок очень низкая, представлены в основном нецелевые сколы и орудия со слабой модификацией: только они формируют кластеры с центрами на этом участке. Центры кластеров остальных категорий находок расположены поблизости от центров общих кластеров (рис. 3 , 4 ).

Неограниченная кластеризация формирует три кластера со статистически значимой смежностью (рис. 3, 5 ). В западной части раскопа кластеры не сформированы, так как количество находок на м 2 слишком мало. В кластере 1 нуклеусы составляют 30 % находок, равное соотношение целевых и нецелевых сколов, а также наименьший среди всех кла-

3' 2' Г 1 2 3 4 „ У Г Г 1 2 3 ♦ Q

нуклеусы технические сколы нецелевые сколы находок в диаграммах:

целевые сколы орудия со слабой степенью модификации орудия со средней степенью модификации орудия с сильной степенью модификации орудия с очень сильной степенью модификации

Рис. 3. Планиграфический анализ археологического горизонта 6 2005 года.

1 – находки, зафиксированные на планах (точками), плотность находок поквадратно (закрашенными квадратами); 2 – плотность находок поквадратно, с учетом находок без точной координатной привязки; 3 – карта плотности, построенная с помощью оценки плотности точек по находкам, зафиксированным на планах; 4 – план раскопа с обозначением центров кластеров всех категорий находок; 5 – результаты неограниченной кластеризации (3 кластера).

стеров процент орудий. На этом участке, помимо классических нуклевидных форм, были зафиксированы макронуклеусы, которые удалось собрать в единый блок. Блок был расколот на четыре очень крупных торцовых и подпризматических нуклеуса [Деревянко и др., 2007, рис. 14,15]. В остальных двух кластерах нуклеусы составляют около 3 %. В кластере 2 больше половины находок – нецелевые сколы. В кластере 3 наибольший процент орудий, большинство из которых слабо- и среднемо-дифицированы.

Согласно проведенному анализу, в археологическом горизонте 6 четко отделяются зоны с различным составом находок. Наибольшая хозяйственная активность связана с восточным участком раскопа (кв. Ж-Е-Д 2-3-4), где сосредоточено большинство находок, наибольшая доля орудий. Западная часть раскопа (кв. А-Б-В-1’-2’-3’) составляет периферийный участок с единичными находками, в основном нецелевыми сколами. В кв. Г1-3, Б2’ фиксируются следы подготовки блока сырья к транспортировке. Четкое планиграфическое зонирование позволяет предполагать сравнительно кратковременное посещение этого участка, в ходе которого следы различной деятельности не успели образовать палимпсест.

Выводы

Проведенный анализ выявил пространственные структуры, образованные склоновым смещением материала. Это скопления вытянутые перпендикулярно направлению склона, чередующиеся с участками меньшей плотности находок. Подобные структуры зафиксированы нами в вышележащем археологическом горизонте 4 2005 г., а также на другом памятнике Толборской группы, расположенном в сходных геоморфологических условиях (Тол-бор-21, горизонты 3, 4). Вероятно, процессы, приводившие к появлению таких структур смещения, были локальными, неодинаково проявляясь на разных участках. В случае археологического горизонта 5 Толбора-4 склоновые процессы затронули лишь часть раскопа 2005 г., на участке наиболее равномерного и крутого склона. На остальной площади раскопа, по нашим результатам, следы нескольких посещений или эпизодов деятельности наложены друг на друга. Этим объясняется отсутствие выраженных скоплений с одной стороны и неодинаковое распределение категорий находок – с другой.

Археологический горизонт 6 составляют следы кратковременного заселения с четким зонированием деятельности. Это не только пример участка с четкой планиграфической структурой, но и яркое свидетельство подготовки крупных блоков сырья к транспортировке. Наличие небольших и сильно-модифицированных орудий, в свою очередь, оставляет возможность их приноса с других локаций.

В целом на стоянке Толбор-4 реконструируется организация пространства, отражающая сложную систему мобильности древнего населения. Стоянка у выходов сырья является лишь одним из элементов системы жизнеобеспечения древнего коллектива. Этот элемент связан с добычей и подготовкой к транспортировке каменного сырья. Однако, исследованная планиграфическая структура более комплексная и содержит не только следы первичной подготовки сырья, но и «поселенческие» участки, связанные с сильномодифицированными орудиями и нуклеусами в финальных стадиях расщепления. Все это свидетельствует в пользу неоднократного посещения людьми одних и тех же участков в ходе циклических перемещений.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0009 «Цифровизация процессов изучения древнейшей и древней истории Евразии».

Список литературы Пространственная организация стоянок у выходов каменного сырья: исследование с помощью кластерного анализа (на примере нижних археологических горизонтов памятника Толбор-4, Северная Монголия)

- Деревянко А.П., Зенин А.Н., Рыбин Е.П., Гладышев С.А., Цыбанков А.А., Олсен Д., Цэвээндорж Д., Гунчинсурэн Б. Технология расщепления камня на раннем этапе верхнего палеолита Северной Монголии (стоянка Толбор-4) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 1. – С. 16–38.

- Деревянко А.П., Рыбин Е.П., Гладышев С.А., Гунчинсурэн Б., Цыбанков А.А., Олсен Д. Развитие технологических традиций изготовления орудий в каменных индустриях раннего этапа верхнего палеолита Северной Монголии (по материалам стоянок Толбор-4 и -15) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 4. – С. 21–37.

- Колобова К.А. Приемы оформления каменных орудий в палеолитических индустриях Горного Алтая: дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 2006. – 136 с.

- Коломиец В.Л., Гладышев С.А., Безрукова Е.В., Рыбин Е.П., Летунова П.П., Абзаева А.А. Природная среда и человек в позднем неоплейстоцене Северной Монголии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 1. – С. 2–14.

- Ларионова А.В. Планиграфический анализ средне-палеолитической стоянки Кетросы: дис. ... канд. ист. наук. – СПб., 2019. – 165 с.

- Рыбин Е.П. Региональная вариабельность каменных индустрий начала верхнего палеолита в Южной Сибири и восточной части Центральной Азии. дис. ... д-р истор. наук. – Новосибирск, 2020. – 539 с.

- Хаценович А.М. Ранние этапы верхнего палеолита Северной Монголии: дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2018. – 287 с.

- Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Гунчинсурэн Б., Олсен Д. Кострища Стоянки Толбор-15: Планиграфия поселения и деятельность человека в ранней стадии верхнего палеолита Монголии // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. – Сер.: История. Филология. – 2015. – Т. 14, № 7. – С. 38–49.

- Baddeley A., Turner R. spatstat: An R Package for Analyzing Spatial Point Patterns // J. of Statistical Software. –2005. – N 12. – P. 1–42. doi: 10.18637/jss Bertran P., Texier J.-P. Fabric Analysis: Application to Paleolithic Sites // J. of Archaeol. Sci. – 1995. – 22. – P. 521–535.

- Charrad M., Ghazzali N., Boiteau V., Niknafs A. NbClust: An R Package for determining the relevant number of clusters in a data set // J. of Statistical Software. – 2014. – N 61. – P. 1–36.

- Domínguez-Rodrigo M., Uribelarrea D., Santonja M., Bunn H. T., García-Pérez A., Pérez-González A., Panera J., Rubio-Jara S., Mabulla A., Baquedano E., Yravedra J., Diez-Martín F. Autochthonous anisotropy of archaeological materials by the action of water: Experimental and archaeological reassessment of the orientation patterns at the Olduvai sites // J. Archaeol. Sci. – 2014. – Vol. 41. – P. 44–68.

- Kintigh K.W., Ammerman A.J. Heuristic approaches to spatial analysis in archaeology // American Antiquity. – 1982. – Vol. 47. – P. 31–63.

- Kuhn S., Zwyns N. Rethinking the initial upper Paleolithic // Quatern. Intern. – 2014. – Vol. 347. – P. 29–38.

- McPherron S.J.P. Artifact orientations and site formation processes from total station proveniences // J. of Archaeological Science. – 2005. – Vol. 32. – P. 1003–1014.

- R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,Vienna, Austria. [Электронный ресурс]. URL https://www.R-project.org/ (дата обращения: 11.08.2022).

- Rybin E.P., Paine C.H. Khatsenovich A.M., Tsedendorj B., Talamo S., Marchenko D.V. , Rendu W., Klementiev A.M., Odsuren D., Gillam J.C., Gunchinsuren B., Zwyns N. A new Upper Paleolithic occupation at the site of Tolbor-21 (Mongolia): Site formation, human behaviour and implications for the regional sequence // Quatern. Intern. – 2020. – Vol. 559. – P.133–149.

- Whallon R. Unconstrained clustering for the analysis of spatial distributions in archaeology // Intrasite Spatial Analysis in Archaeology. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984. – P. 242–277.

- YiLan L., RuTong Z. clustertend: Check the Clustering Tendency. R package version 1.4. [Электронный ресурс]. URL: https://CRAN.R-project.org/package=clustertend (дата обращения: 13.08.2022).

- Zwyns N., Paine C., Bolorbat T., Talamo S., Fitzsimmons K., Gantumur A., Guunii L., Davakhuu O., Flas D., Dogandzic T., Doerschner N., Welker F., Gillam J.C., Noyer J.B., Bakhtiary R.S., Allshouse A.F., Smith K.N., Khatsenovich A.M., Rybin E.P., Gunchinsuren B., Hublin J.-J. The Northern Route for Human dispersal in Central and Northeast Asia: New evidence from the site of Tolbor-16, Mongolia // Scientifi c Reports 9. – 2019. – P. 11759.