Пространственная поляризация уровня жизни населения России как индикатор экономической безопасности

Автор: Гагарина Г.Ю., Чайникова Л.Н., Архипова Л.С.

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 2 (74), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено исследование уровня жизни населения с позиций оценки дифференциации и экономической безопасности. Основная цель состоит в оценке пространственной поляризации уровня жизни населения как одного из важнейших индикаторов экономической безопасности государства. Методика исследования заключается в типологизации субъектов Российской Федерации с целью выявления тенденций неравенства регионов, оценки дифференциации с помощью децильных коэффициентов, а также определении взаимосвязи с экономической безопасностью. В связи с этим, доказано, что результаты социальной политики государства реализуются в снижении межрегиональной дифференциации по значительному числу показателей. Сохраняющиеся проблемы связаны с неравномерным социально-экономическим развитием регионов, их историческим особенностями, природно-климатическими условиями, природным потенциалом. В итоге сформулировано утверждение не только о сохранении межрегионального неравенства по уровню жизни, но и её углубление, а также влиянии на экономическую безопасность регионов.

Пространственная поляризация, уровень жизни населения, регионы, индикаторы, дифференциация, экономическая безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/143180621

IDR: 143180621

Текст научной статьи Пространственная поляризация уровня жизни населения России как индикатор экономической безопасности

Среди основных индикаторов экономической безопасности особое место занимает уровень жизни населения, свидетельствующий о социально-экономическом благополучии общества, состоянии социальной сферы и формировании человеческого капитала. Достойные условия жизни населения в настоящее время рассматриваются как важнейший фактор экономического роста. В связи с этим основным приоритетом государства является социальная политика, с помощью которой происходит регулирование процессов общественной жизни. Недопущение трансформации вызовов в угрозы экономической безопасности в социальной сфере становится главной целью государства в современных условиях. Санкционное давление западных стран достигло своего максимума, когда ожидания разрушения российской экономики превысили текущую реальность, в которой удается сдержать снижение уровня жизни населения. Безусловным является то, что санкции оказывают и продолжат оказывать влияние на развитие социальной сферы. Последствия внешних угроз экономической безопасности напрямую влияют на качество жизни населения, так как снижается базовая доступность к ранее получаемым услугам или благам.

В этом контексте важно ослабление вызовов и недопущение перерастания их в угрозы. На это направлены современные нормативно-правовые документы стратегические планирования. На федеральном уровне разработаны такие документы, как ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [2], Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [4], Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [5], Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. [7] и др.

На уровне субъектов Российской Федерации разработаны стратегия социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации, прогнозы социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации; бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период и др.

Научная и практическая проблематика

Объективным фактом является то, что возникновение вызовов и угроз в социальной сфере связаны с ростом межрегиональной дифференциации, в том числе по уровню жизни населения. В то же время признанным является дифференциация не как таковая, имеющая отчасти объективный, исторический характер, а превышение допустимых границ, за пределами которых нарушается социально-экономический баланс и возникают вызовы экономической безопасности, поэтому данная проблема имеет большую научную и практическую значимость.

Состояние основных индикаторов уровня жизни населения в регионах подвергаются постоянному мониторингу с целью планирования и прогнозирования макроэкономических показателей и стратегических задач. Важной целью мониторинга является выявление формирующихся проблем по отдельным индикаторам в социальной сфере и поиски путей их предупреждения, смягчения или устранения. Известно, что большое неравенство населения по доходам влечет за собой снижение ценностных ориентиров и мотивации граждан разных социальных групп, а также может способствовать социальной нестабильности в обществе.

В научно-практической литературе отражаются дискуссии о методологических подходах к оценке уровня жизни населения как в целом по стране, так и по регионам. До настоящего времени отсутствует объективная общепринятая концепция исследования проблемы, сложно определить набор количественных и качественных показателей уровня жизни на уровне региона. Тем не менее, существуют методы оценки уровня жизни. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

В конце 2021 г. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представило новую методику определения уровня жизни населения, в которой зафиксировано понятие «граница бедности», используемое для расчета числа малообеспеченных граждан страны, нуждающихся в помощи государства. Этот показатель будет рассчитываться как в целом по Российской Федерации, так и по каждому ее субъекту. Ранее базовым понятием была величина прожиточного минимума, необходимая для определения уровня бедности.

Федеральным законом от 19.12.2022 N 522-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений» установлен минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рублей в месяц. [3]

Научная цель и важность исследования

Цель исследования состоит в оценке пространственной поляризации уровня жизни населения как одного из важнейших индикаторов экономической безопасности государства. Актуальность мониторинга уровня жизни в экономической науке обусловлена тем, что имеется возможность сформировать четкое представление о степени и глубине проблемы, её трансформации, а также варианты нивелирования или сглаживания. Уровень жизни как индикатор экономической безопасности раскрывает возникновение потенциальных вызовов или угроз не только в социальной сфере, но и в производственной, научно-технологической, инновационной и т.п. Все они напрямую зависят от уровня развития человеческого потенциала.

Методика исследования

В качестве методической основы исследования использованы общенаучные и специальные методы. Для оценки влияния показателей уровня жизни населения на экономическую безопасность применялся индикативный и сравнительный методы. Для выявления основных причин роста неравенства по уровню безработицы, бедности и другим показателям был использован факторный анализа.

Результаты исследования получены на основе использования данных Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации.

Анализ и оценка уровня жизни населения в регионах Российской Федерации проведены с использованием пороговых значений, превышение которых сопровождается формированием вызовов или угроз экономической безопасности. В качестве пороговых значений использованы данные по Российской Федерации. С этой целью использована методика оценки экономической безопасности на основе типологии регионов по основным показателям уровня жизни населения, которая впоследствии позволила составить выводы о степени поляризации территориального неравенства.

Известно, что одной из наиболее актуальных проблем экономической безопасности страны является неравенство социально-экономического развития регионов. В связи с этим в исследовании оценивается динамика межрегиональной дифференциации и обосновывается её влияние или отсутствие такового на экономическую безопасность страны.

В ходе анализа и оценки индикативных показателей соблюдаются следующие требования:

-

• они должны отражать современные экономические и социальные процессы и тенденции, складывающиеся в регионе;

-

• выполнять функции индикаторов могут лишь определенные совокупности, т.е. достаточно сильно коррелирующие между собой показатели.

В связи с этим, в исследовании была поставлена задача провести анализ основных показателей уровня жизни населения, способных выступить в качестве индикаторов экономической безопасности. Далее проводится оценка полученных результатов и их интерпретация применительно к социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации.

Данные подходы были использованы в работе с учетом негативных последствий введения санкций и ограничений, прямо и косвенно влияющих на уровень жизни граждан Российской Федерации.

Основная часть исследования

Федеральная служба государственной статистики публикует методики расчета показателей распределения и дифференциации по уровню доходов населения. Среди них можно выделить:

-

• определение показателей, характеризующих уровень низких доходов, где измерение уровня низких доходов производится путем установления линии (порога или ограничения), ниже которой лица или домохозяйства считаются имеющими недостаток средств для обеспечения стоимости жизни, определяемой исходя из понятий относительно низких (минимальных) потребностей;

-

• расчет показателей, характеризующих дефицит дохода. Показатели дефицита низких доходов относятся к числу важнейших характеристик степени распространения бедности. Дефицит дохода — определяется как суммарное значение доходов населения, недостающих до величины прожиточного минимума;

-

• расчет показателей численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. Показатели численности населения (семей) с доходами ниже прожиточного минимума рассчитываются на основании данных о распределении населения (семей) по уровню среднедушевых доходов [19].

Методика исследования основана на подходах известных российских ученых (В. К. Сенчагова, С. Н. Митякова, Ю. М. Максимова, А. И. Татаркина, А. А. Куклина) к определению уровня экономической безопасности с помощью следующих индикаторов [11, 12, 13, 14]:

-

• структура денежных доходов населения,

-

• структура денежных расходов населения,

-

• уровень бедности населения,

-

• уровень безработицы.

Перечисленные индикаторы дополнены следующими:

-

• среднедушевые денежные доходы населения по отношению к показателю по Российской Федерации в целом;

-

• отношение среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума;

-

• структура потребительских расходов домохозяйств;

-

• потребление электроэнергии населением регионов.

Уровень жизни населения в существенной степени определяется бюджетной политикой государства, с помощью которой реализуются основные стратегические приоритеты. Так, в структуре расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации более 2/3 приходится на социально-культурные мероприятия, включающие затраты на образование, здравоохранение и социальную политику [19].

В Российской Федерации выделяются субъекты с высоким удельным весом расходов консолидированных бюджетов на социально-культурные мероприятия, достигающие 80%. (табл.1). В основном это регионы, которые не имеют высокой собственной доходной базы. Их экономика носит, как правило, моноукладный, аграрный характер, а также сюда можно отнести старопромышленные экономики.

Таблица 1 - Типология субъектов РФ по удельному весу расходов на социальнокультурные мероприятия, 2020 г., в %

|

Регионы- лидеры |

уд. вес расходов |

Регионы-аутсайдеры |

уд. вес расходов |

|

Республика Ингушетия |

82 |

Магаданская область |

57 |

|

Чеченская Республика |

81 |

г. Севастополь |

56 |

|

Республика Дагестан |

78 |

Ямало-Ненецкий АО |

54 |

|

Владимирская область |

74 |

Сахалинская область |

53 |

|

Астраханская область |

74 |

г. Москва |

50 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

74 |

Камчатский край |

49 |

|

Республика Бурятия |

74 |

Республика Крым |

46 |

|

Алтайский край |

73 |

Ненецкий АО |

45 |

|

Челябинская область |

73 |

Калининградская область |

37 |

|

Республика Хакасия |

72 |

Чукотский АО |

31 |

* Сокращение: АО – автономный округ

Источник: составлено по данным [19]

В их число входят регионы Северного Кавказа, промышленные регионы Центральной России, Урала и Сибири. Они отличаются большими расходами на пенсионное обеспечение населения, на нужды здравоохранения и образования. На другом полюсе находятся субъекты с сырьевой экономикой и высокой доходной базой (Магаданская область, Камчатский край и др.) или с высокоразвитой сферой услуг (г.г. Москва, Севастополь), где данные статьи расходов находятся в диапазоне 30–60%.

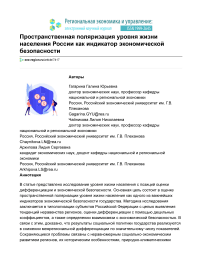

Распределение субъектов федерации по удельному весу на социально-культурные мероприятия, представленное на рис. 1, показывает значительное превышение значения по Российской Федерации в целом.

°- f £ К J ^ * ° - £ а й H - u. 5 g - ^ «

Рисунок 1. Распределение субъектов РФ по удельному весу расходов на социально-культурные мероприятия (от общего объема доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ). Пороговое значение соответствует показателю по РФ – 63%.

Источник: составлено по данным [19]

Превышение среднего по Российской Федерации значения, равного 63%, присуще 64-м регионам, то есть 75% от их общего количества. Для большинства субъектов характерны высокие расходы на образование, здравоохранение и социальную политику. Это отвечает целям государственной политики в области развития социальной сферы. С помощью государственных программ социально-экономического развития регионов бюджетная политика Российской Федерации обеспечивает рациональное управление и регулирование межбюджетных отношений и государственных финансов. К числу субъектов федерации, отличающихся высокими расходами на социальную сферу, относятся те, где высокий удельный вес населения старше трудоспособного возраста. Так, в республиках Северного Кавказа он достигает 21–22% от общей численности населения. Тогда как в Чукотском и Ненецком автономных округах 18 и 14%, соответственно. В целом по Российской Федерации этот показатель составляет 25,3% [19].

Государство, проводя активную социальную политику, обеспечивает достойный уровень жизни гражданам. Российская Федерация, в соответствии со своей Конституцией (Основным законом), является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. Успешная реализация поставленных целей социальной политики способствует устойчивому росту экономики. В структуре расходов консолидированных бюджетов регионов (рис. 2) на долю социальной политики традиционно приходится более 20–30% (в 2021 г. – 34%, 2011 г. – 33%).

Рисунок 2. Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, %

Источник: составлено по данным [19]

Несмотря на внешние дестабилизирующие факторы, в Российской Федерации действуют инструменты государственной социальной политики, реализующиеся через социальные программы, государственные гарантии и социальные стандарты.

Социальная политика способствует обеспечению населения минимальным доходом, а также социально защищает граждан в период болезней, инвалидности, безработицы, старости. Бюджетная политика государства способствует выравниванию финансовой обеспеченности регионов через дотации, субсидии и субвенции, направленные на рост доходной базы субъектов с целью выполнение социально-экономических задач.

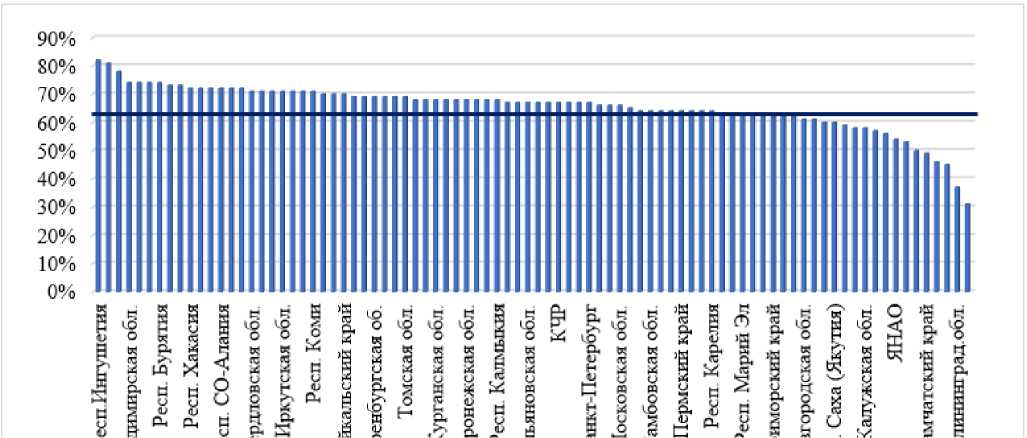

По удельному весу расходов консолидированных бюджетов на социальную политику выделяются регионы Северного Кавказа (Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика), приграничные регионы Центральной России (Смоленская, Псковская и Новгородская области), Сибири (Омская область и Алтайский край) и Дальнего Востока. Эти и другие регионы входят в государственную программу «Сбалансированное региональное развитие», направленную на улучшение условий жизни населения и экономический рост [9]. На рисунке 3 представлены субъекты, в которых удельный вес расходов государства на социальную политику превышает 40% от общей суммы расходов консолидированных бюджетов.

Рисунок 3. Субъекты Российской Федерации, лидирующие по расходам бюджетов на социальную политику, > 40%.

Источник: составлено по данным [19]

В то же время можно выделить регионы, в которых доля расходов на социальную политику невысокая и составляет менее 30% от общей суммы расходов (табл. 2). К ним относятся значительно диверсифицированные экономики (Калужская, Ленинградская области, Республика Татарстан), а также сырьевые регионы с высоким удельным весом добывающих производств (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область). Бюджеты этих субъектов, как регионов - доноров, отличаются высокой доходной базой, с одной стороны, и низкой численность населения, с другой.

Таблица — 2 Субъекты Российской Федерации с удельным весом расходов на социальную политику <30%

|

регионы |

уд. вес расходов на соц. Политику |

регионы |

уд. вес расходов на соц. Политику |

|

Московская область |

29,5 |

г. Севастополь |

23,9 |

|

Калужская область |

29,1 |

Ханты- Мансийский АО |

23,5 |

|

Республика Саха (Якутия) |

28,1 |

Ямало-Ненецкий АО |

23,1 |

|

Камчатский край |

27,3 |

Республика Татарстан |

22,5 |

|

Ленинградская область |

26,7 |

Чукотский АО |

20,4 |

|

Белгородская область |

25,0 |

Магаданская область |

19,2 |

* Сокращение: АО - автономный округ

Источник: составлено по данным [19]

Несмотря на многообразие государственных методов регулирования и проведение социальной политики сохраняются значительные вызовы экономической безопасности государства и регионов. В условиях внешнего давления западных государств социальная сфера наиболее уязвима вследствие снижения доходной базы бюджета государства. Одной из ключевых проблем является все еще низкий уровень жизни населения. Важно и то, что уровень и качество жизни – это категории, которые сложно поддаются объективной оценке, зависят от выбора параметров, их динамики, наличия или отсутствия кризисов и т. п.

Существует ряд факторов, имеющих объективный и субъективный характер, представляющие собой вызов социальному и экономическому развитию регионов. К ним относятся депопуляция населения, имущественная дифференциация, неравномерность социально-экономического развития территории страны и др. Необходимо отметить, что социальная политика не дает быстрого эффекта, отдачи. Она направлена на создание условий для устойчивого развития регионов, а также на устранение «узких мест» в социальной сфере.

Таким образом, государственная политика в области социальной сферы учитывает своеобразие регионов, их социально-экономический потенциал, сложившуюся производственную специализацию, которые непосредственно влияют на уровень жизни населения.

Далее в исследовании представлен анализ основных индикаторов уровня жизни населения и их оценка соответственно вышеизложенным методическим подходам.

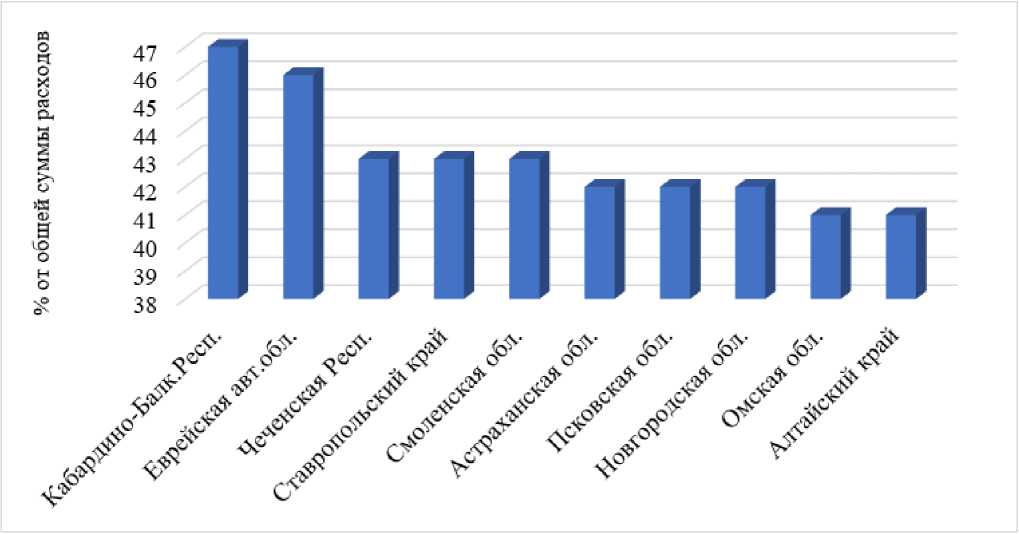

Среднедушевые денежные доходы населения имеют тенденцию к росту. Однако по итогам 2022 г. всего лишь в 20% от общего числа регионов они превышали средний показатель по Российской Федерации. Традиционно лидируют сырьевые регионы, две столицы, субъекты с развитой многоотраслевой экономикой. На рисунке 4 представлены субъекты федерации, в которых отношение денежных доходов населения к среднероссийскому показателю превысило 100%.

250%

200%

150%

100%

50%

0% lllllllllllllllll

° у /у ^ г У ^ У ^ Z ^ Z / / У ^'

^^///У> Уz/zZzzZy tz»z ^ZZZ^^z^Z

Субъекты РФ

Рисунок 4. Субъекты Российской Федерации, имеющие превышение денежных доходов населения над среднероссийским показателем, 2022 г., в %

Источник: составлено по данным [19]

В четырех субъектах федерации (Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва и Республика Ингушетия) уровень среднедушевых денежных доходов составляет менее 50% от среднего показателя по России. Стоит отметить, что в 2020 г. лишь один субъект – Республика Ингушетия относились к таковым. В 2018 г. – два субъекта, а именно Республика Ингушетия и Республика Тыва. В 2015 г. таковых не было вообще. Таким образом, сформировалась негативная тенденция к увеличению числа наименее обеспеченных регионов, представляющая собой определенный вызов экономической безопасности.

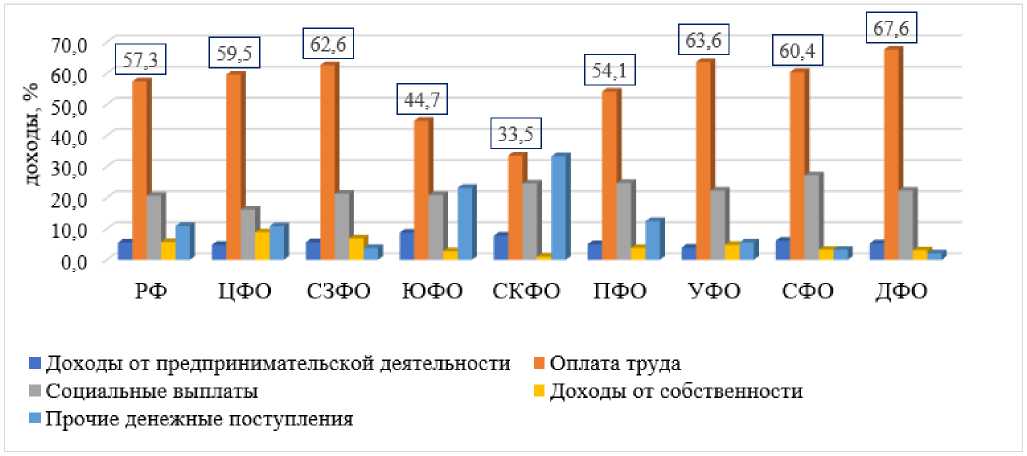

Формирование денежных доходов населения в российских регионах имеет свою специфику. В их структуре лидирует оплата труда, удельный вес которой в 2021 г. составил 57,3% в целом по РФ. Максимальный показатель в Дальневосточном федеральном округе -67,6%, а минимальный в Северо-Кавказском — 33,5% (рис. 5).

Рисунок 5. Структура денежных доходов населения по федеральным округам, в % от общих доходов

Источник: составлено по данным [19]

Каждый субъект Российской Федерации имеет специфику в плане социальноэкономического развития, масштабе экономики, в соответствии с чем формируются денежные доходы граждан, занятых в различных сферах экономической деятельности. Как уже отмечалось выше, более 1/2 денежных доходов составляет оплата труда. В региональном разрезе этот показатель варьирует от 82,9% в Чукотском автономном округе до 21,2% в Республике Дагестан. В 46 субъектах (54%) удельный вес оплаты труда в структуре денежных доходов населения ниже среднероссийского показателя (57,3%) [19].

В таблице 5 представлен рейтинг регионов России с максимальными и минимальными удельными весами оплаты труда в структуре денежных доходов населения. Среди регионов, лидирующих по данному показателю, выделяются субъекты с сырьевой доминантой, где преобладает вахтовый метод работы с минимальной возможностью иметь другие источники доходов. В числе регионов – аутсайдеров преобладают агропромышленные, дотационные субъекты, граждане которых получают социальные выплаты.

Таблица 4 – Регионы с максимальным и минимальным значением удельного веса оплаты труда в структуре денежных доходов, 2021 г., в %

|

Регионы с |

Уд. вес |

рейтинг |

Регионы с |

Уд. вес |

|

максимальными |

оплаты |

минимальными |

оплаты |

|

|

значениями |

труда |

значениями |

труда |

|

|

Чукотский АО |

82,9 |

1 |

Тамбовская область |

45,0 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

82,1 |

2 |

Республика Северная Осетия – Алания |

43,6 |

|

Ненецкий автономный округ |

78,5 |

Брянская область |

42,4 |

|

|

Магаданская область |

75,9 |

4 |

Краснодарский край |

40,0 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |

73,4 |

5 |

Карачаево-Черкесская Республика |

39,6 |

|

Тюменская область |

72,1 |

6 |

Республика Ингушетия |

33,1 |

|

Мурманская область |

70,0 |

7 |

Чеченская Республика |

30,1 |

|

Сахалинская область |

69,9 |

8 |

Республика Адыгея |

29,4 |

|

Республика Саха (Якутия) |

69,0 |

9 |

КабардиноБалкарская Республика |

26,0 |

|

Камчатский край |

68,7 |

10 |

Республика Дагестан |

21,2 |

-

* Сокращение: АО – автономный округ

Источник: составлено по данным [19]

Федеральная служба государственной статистики в начале 2023 г. впервые опубликовала данные о неравенстве в распределении доходов по 10-процентным группам населения за II квартал 2022 г. Ранее статистика предоставлялась по 20процентным группам. Так, было зафиксировано, что на 10% самых обеспеченных россиян приходится 30% всего объема денежных доходов в стране. Группа 10% беднейших граждан концентрировала лишь 2% всех доходов. Эти данные отражают доли общего объема денежных доходов граждан, которые приходятся на каждую из 10процентных групп населения, ранжированных по мере возрастания доходов в среднем на одного члена домохозяйства [15].

Из данных Росстата следует, что обеспеченные россияне более сильно пострадали от кризисных явлений, чем менее обеспеченные. Так, если средние доходы богатейшей 10%-ной группы во втором квартале снизились на 2,1% в реальном выражении, то по мере снижения благосостояния негативный эффект в процентном отношении сокращался. При этом беднейшая категория россиян потеряла только 0,1% доходов [15].

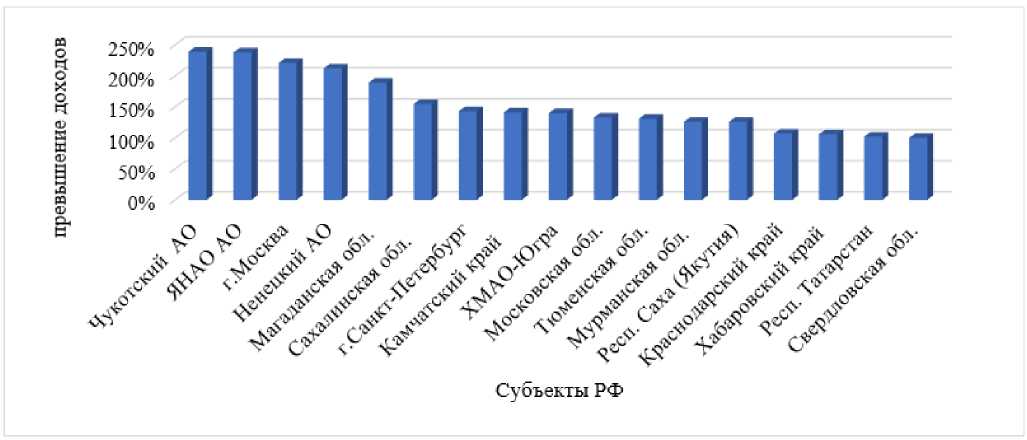

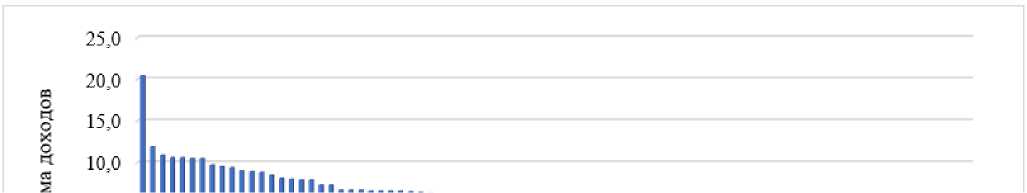

Позитивное влияние на экономику регионов оказывает предпринимательская деятельность населения. Именно предпринимательство вносит значительных вклад в экономику развитых государств. Среди российских регионов по удельному весу денежных доходов от предпринимательской деятельности выделяются несырьевые экономики. На первом месте в 2020 г. находилась Кабардино-Балкарская Республика, занимающая второе место на Северо-Кавказскому федеральному округу по производству сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами и третью позицию по производству продуктов питания индивидуальными предпринимателями, а также по числу малых предприятий на 10 тыс. человек населения (рис. 6).

Рисунок 6. Распределение субъектов РФ по денежным доходам населения от предпринимательской деятельности, 2021 г., РФ – 5,5%

Источник: составлено по данным [19]

Не всегда прослеживается закономерность высокого или низкого удельного веса доходов населения от предпринимательской деятельности в зависимости от социально-экономического положения региона. Однако благоприятный предпринимательский климат и экономическая активность населения играют большую роль. Помимо этого, отсутствие значительного предложения на рынке труда способствует развитию навыков трудоспособных граждан к индивидуальному труду, приносящему доход. Имеют значение традиционные исторические особенности жизненного уклада населения, направленные на предпринимательство в качестве основного источника дохода. Природно-климатический фактор также влияет на возможность реализации трудоспособными гражданами своих возможностей в области предпринимательства. Благоприятные климатические условия на Юге России способствуют развитию агробизнеса. Так, по удельному весу доходов от предпринимательства лидируют Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, где этот показатель составляет, соответственно, 8,7% и 7,7%. В регионах Крайнего Севера, в Уральском федеральном округе, где преобладают добывающие отрасли, доля этой сферы в доходах граждан составляет лишь 3,9% [19]. Большое значение при этом имеет структура экономики региона.

Пространственная поляризация выражается в значительной дифференциации субъектов Российской Федерации по таким показателям, как валовой региональный продукт на душу населения. Индикаторы предпринимательская деятельность характеризуются подобным неравенством. Наблюдается тесная взаимосвязь предпринимательства в регионах с развитием торговля и сельское хозяйство.

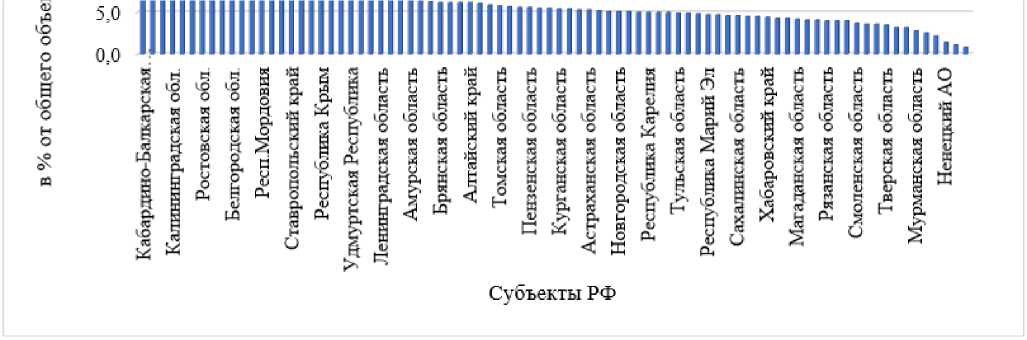

Реальные денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в процентном отношении к предыдущему году имеют нестабильную динамику, так как отражают общую социальноэкономическую ситуацию в стране (см. рис. 7) Они снижаются вследствие кризисных явлений (из-за введения санкций в 2014 г.) и растут по мере улучшения макроэкономической ситуации (2017–2019 гг.).

Рисунок 7. Динамика реальных денежных доходов населения, в % к предыдущему году

Источник: составлено по данным [19]

Текущий период огромного санкционного давления западных стран, безусловно, сопровождается снижением показателей уровня жизни населения, в т.ч. Вследствие снижения реальных денежных доходов. По итогам 2022 года доходы населения упали на 1%. Они снижались в течение трех кварталов, но годовую динамику поддержал рост доходов в четвертом квартале на 0,9%. По итогам досанкционного 2021 года доходы показали максимальный за восемь лет рост — на 3,2% [15].

Как следствие, произошли изменения в структуре расходов денежных доходов населения. Вырос удельный вес доходов населения от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений. При этом снизилась доля оплаты труда (на 0,7 п.п.) и доходов от собственности (на 0,8 п.п.) [15]. Произошел прирост сбережений граждан РФ в следствие индексации страховых и социальных пенсий, повышения минимального размера оплаты труда, пособий.

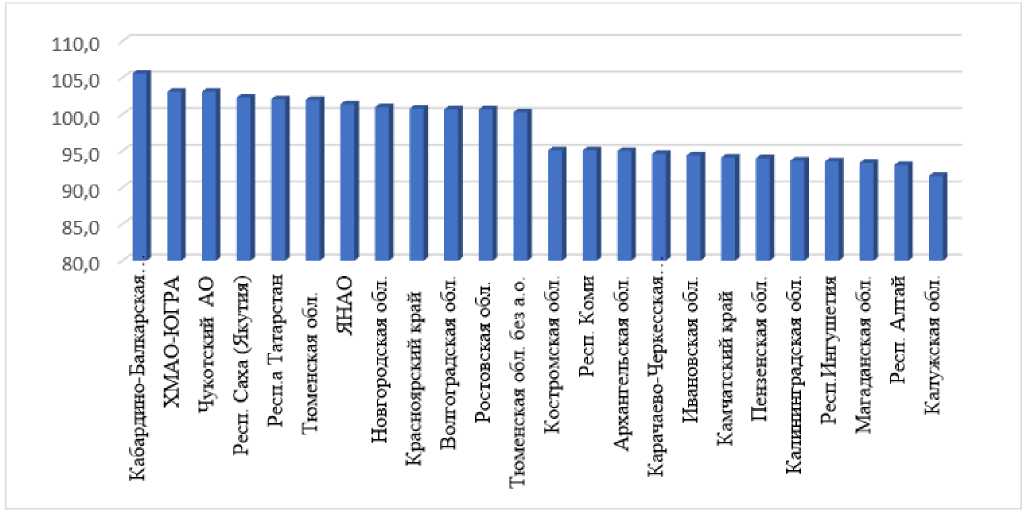

Прирост реальных денежных доходов населения в 2022 г. характерен, в основном, для регионов, в которых работают компании, разрабатывающие сырьевые ресурсы, или регионы, в которых отрылись новые производства (табл.6). В числе субъектов, где данный индикатор не достиг 100%-ного значения, находятся разные по уровню развития субъекты федерации, но большая часть из них относятся к отстающим по ВРП на душу населения.

Таблица – 6 Типология субъектов РФ по приросту реальных денежных доходов населения, 2022 г., в % к предыдущему году

-

* Сокращение: АО – автономный округ

Источник: составлено по данным [19]

Кабардино-Балкарская Республика лидирует в данной группе регионов вследствие того, что на протяжении 2021–2022 гг. значительно выросли реальные денежные доходы населения в силу повышения заработной платы работникам бюджетных организаций за счет выплат из регионального бюджета [10]. Увеличились социальные выплаты работникам бюджетной сферы, в т.ч. медицинскому персоналу.

Визуализация данных, приведенных в табл. 6, представлена на рис.7, где наглядно представлен разрыв между регионами по приросту реальных денежных доходов населения. Стоит отметить, что ситуация подвержена колебаниям в зависимости от текущей макроэкономической ситуацией в стране и экономическим ростом в субъектах Российской Федерации.

Рисунок 8. Типология субъектов Российской Федерации по приросту реальных денежных доходов населения, 2022 г., в % к предыдущему году

Источник: составлено по данным [19]

Уровень бедности – один из важнейших индикаторов качества и уровня жизни населения, тесно связанных с доходами населения, который подвержен изменениям в зависимости от объема социальных выплат населению, а также роста оплаты труда наёмным работникам.

Методические подходы к расчету данного показателя за последние годы изменились с целью учета основных факторов, под влиянием которых он находится. В первую очередь большое значение имеет объем денежных выплат беднейшим гражданам, у которых отсутствуют возможности повысить собственную доходную базу и базу домохозяйств. Во-вторых, социальные выплаты населению в кризисных ситуациях способствуют снижению уровня бедности. В-третьих, рост реальных денежных доходов, заработной платы с учетом инфляции. Большое значение имеет ежегодный расчет величины прожиточного минимума и новый подход — расчет границы бедности.

До 2020 года включительно рассчитывался как доля численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. С 2021 г. Росстат определяет уровень бедности населения исходя из расчета удельного веса граждан, имеющих денежные доходы ниже величины прожиточного минимума или границы бедности. Термин «границы бедности» был введен постановлением Правительства Российской Федерации № 2049 от 26 ноября 2021 г. «Об утверждении Правил определения границ бедности в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, используемых в оценках показателя «Уровень бедности» в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, и о внесении изменений в Федеральный план статистических работ» [8].

В нем «уровень бедности» определяется как доля численности населения с денежными доходами ниже границ бедности в целом по Российской Федерации (по субъектам Российской Федерации) в процентах к общей численности населения Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) [8].

В III квартале 2022 года граница бедности составила 13688 руб. Численность населения с доходами ниже границы бедности в IIIквартале 2022 года превысила 15 млн человек [8].

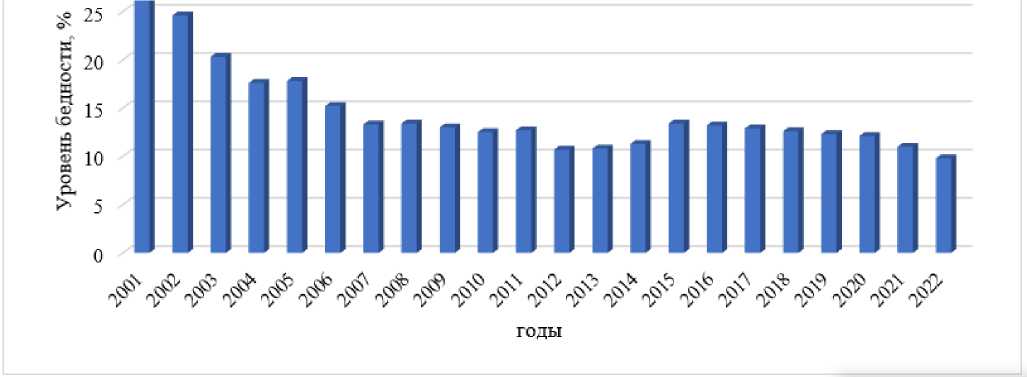

За последние 20 лет социальная политика государства, опираясь на бюджетную политику, стала более ориентированной на улучшение жизни населения посредством использования таких инструментов, как повышение оплаты труда в соответствии с величиной прожиточного минимума, индексация заработной платы работников бюджетной сферы, индексации пенсий, социальных выплат и пособий.

В мае 2023 г. Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в России. Согласно новым данным, в 2022 г. за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения. Это на 1 млн человек ниже первоначальной оценки ведомства, опубликованной в марте 2023 года. По сравнению с 2021 г. доля малоимущего населения страны сократилась на 1,7 млн человек [17].

Благодаря адресной поддержке менее обеспеченных групп населения удалось сократить дифференциацию населения по уровню доходов до 13,8 раза по сравнению с 15,2 раза в 2021 году. Речь идет о соотношении доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения. Показатель дифференциации в 13,8 — самый низкий с 1998 г. [15].

Динамика индикатора, безусловно, положительная. С 2000 г. уровень бедности в Российской Федерации снизился в 2,6 раза [19] и достиг минимального значения в 2012 г., составив 12,5% (рис.9). Он в значительной степени зависит от макроэкономической ситуации в стране, возникающих кризисов, внешней дестабилизации. Так, после начала введения санкций в 2014 г. произошел рост на 2%.

Рисунок 9. Динамика уровня бедности в Российской Федерации, 2000–2022 гг., в %

Источник: составлено по данным [19]

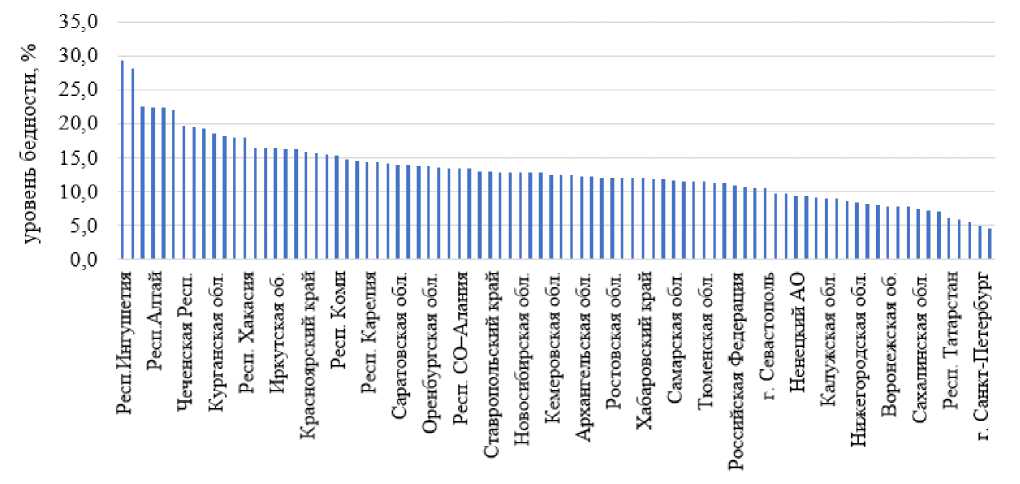

Ранжирование регионов по уровню бедности по итогам 2021 г. позволяет выделить наиболее уязвимые субъекты РФ (рис. 10, табл. 6). В их число входят отстающие регионы, валовой региональный продукт на душу населения, в которых менее 50% среднероссийского показателя. Особенно высоким он сохраняется в Республике Ингушетия и Республике Тыва, которые занимают, соответственно, 85-е и 83-е места по уровню безработицы населения в трудоспособном возрасте, а также 79-е и 82-е места по уровню занятости трудоспособного населения [19]. Из-за отсутствия крупных предприятий, низкого предложение рабочих мест, высокой теневой занятости, сохраняются низкие доходы, что сдерживает реализацию механизмов снижения бедности.

Таблица 6 – Типология субъектов РФ по уровню бедности, 2021 г., в %

|

Место в РФ |

Субъекты-аутсайдеры % Субъекты-лидеры % Место в РФ |

|

1 |

Республика Ингушетия 29,3 Ленинградская 7,9 76 |

|

2 |

Республика Тыва 28,2 Магаданская 7,9 77 область |

|

3 |

Республика Калмыкия 22,6 Сахалинская 7,4 78 область |

|

4 |

Республика Алтай 22,4 Чукотский АО 7,3 79 |

|

5 |

Еврейская авт. область |

22,4 |

Белгородская область |

7,0 |

80 |

|

6 |

Карачаево-Черкесская Республика |

22,1 |

Республика Татарстан |

6,2 |

81 |

|

7 |

Чеченская Республика |

19,8 |

Московская область |

6,0 |

82 |

|

8 |

Республика Бурятия |

19,5 |

г. Москва |

5,5 |

83 |

|

9 |

Забайкальский край |

19,3 |

г. Санкт-Петербург |

5,0 |

84 |

|

10 |

Курганская область |

18,5 |

Ямало-Ненецкий |

4,6 |

85 |

АО

* Сокращение: АО – автономный округ

Источник: составлено по данным [19]

В число лидеров по доходам населения входят регионы-локомотивы российской экономики, такие как Ямало-Ненецкий автономный округ, уступающий по валовому региональному продукту на душу населения лишь Ненецкому автономному округу, экономически развитые регионы – Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Республика Татарстан и др. Работающее население отличается высоким уровнем оплаты труда, большое предложение рабочих мест и социальную защиту.

Рисунок 10. Ранжирование субъектов РФ по уровню бедности, 2021 г., в %

Источник: составлено по данным [19]

Минимальный уровень бедности, значительно ниже среднероссийского уровня (11,0%) характерен для 25-ти субъектов федерации, в большей части этих регионов индикатор превышает среднероссийское значение. Однако дифференциация регионов с течением времени нарастает. Если в 2010 г. она составляла 1,9 раза, то в 2021 г. – уже 2,5, что свидетельствует о сохранении высокой бедности как вызова экономической безопасности государства [19].

Одним из актуальных показателей уровня жизни населения является соотношение среднедушевых денежных доходов населения и величины прожиточного минимума. В целом по Российской Федерации оно составляет 4,5 раза [19]. Если принять данный показатель в качестве порогового значения, то можно констатировать, что в 22-х субъектах ситуация позитивная. Однако в больше части субъектов данный показатель ниже.

В 46 регионах (54%) значение данного индикатора находится в диапазоне 8,0–4,0 раза. Однако в 2011 г. пороговому значению, сложившемуся в диапазоне 6,0–3,0 раза, соответствовали 55 субъектов. Стоит отметить, что 10 лет назад оно было ниже, а именно 3,9 раза [19]. Таким образом, соотношение между доходами и величиной прожиточного минимума увеличилось, что является позитивным фактором, но число субъектов Российской Федерации, соответствующих ему, снизилось, что свидетельствует о нарастающей дифференциации между регионами.

В таблице 9 представлены регионы с максимально высоким и максимально низким соотношением доходов и прожиточного минимума. В числе первых находятся регионы с высокими денежными доходами, значительным уровнем диверсификации экономики и производимой валовой добавленной стоимости. В числе вторых – отстающие экономики, сохраняющие низкие значения по основным макроэкономическим показателям.

Таблица 9 - Типология субъектов РФ по соотношению среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума, 2021 г (раз)

|

Регионы-лидеры Доходы / ВПМ* |

Регионы-аутсайдеры |

Доходы / ВПМ |

|

Российская Федерация – 4,5 |

||

|

Ямало-Ненецкий АО 11,2 |

Псковская область |

2,9 |

|

г. Москва 8,0 |

Чеченская Республика |

2,8 |

|

Сахалинская область |

7,7 |

Карачаево-Черкесская Республика |

2,8 |

|

Ханты-Мансийский АО-Югра |

7,1 |

Курганская область |

2,8 |

|

Чукотский АО |

6,2 |

Тамбовская область |

2,8 |

|

Московская область |

6,1 |

Смоленская область |

2,7 |

|

Ленинградская область |

6,1 |

Республика Дагестан |

2,7 |

|

г. Санкт-Петербург |

5,7 |

Кабардино-Балкарская Республика |

2,7 |

|

Иркутская область |

5,4 |

Республика Северная Осетия-Алания |

2,6 |

|

Белгородская область |

5,2 |

Республика Ингушетия |

2,3 |

* Сокращение: ВПМ – величина прожиточного минимума.

Сокращение: АО – автономный округ

Источник: составлено по данным [19]

Самое значительными денежными доходами располагает население Ямало-Ненецкого автономного округа, где 66,5% валовой добавленной стоимости создается в сфере экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых». Природноклиматические условия, в которых работают газовики и нефтяники, являются экстремальными, основной метод работы – вахтовый. Соответственно, работники региона выделяются в России по уровню заработной платы (в 2021 г. среднедушевые денежные доходы составляли 96814 руб. (1-е место в стране) и среднемесячная номинальная заработная плата составила 116376 руб. (2-е место) [19]. Высокий уровень оплаты труда граждан, работающих в сложных условиях Крайнего Севера, характерен также для Ханты-Мансийского, Чукотского автономных округов, а также Сахалинской области. Столицы – Москва и Санкт-Петербург – традиционно отличаются высокой оплатой труда работников финансовой и IT сфер.

На другом полюсе находятся аграрные регионы юга страны, а также отстающие по социально-экономическим показателям регионы Центральной России – Псковская и Смоленская области, занимающие 73-е и 47-е места соответственно, по среднемесячной номинальной заработной плате [19]. Интегральная оценка экономической безопасности по уровню жизни населения показывает, что регионы-аутсайдеры входят в зону высокого риска.

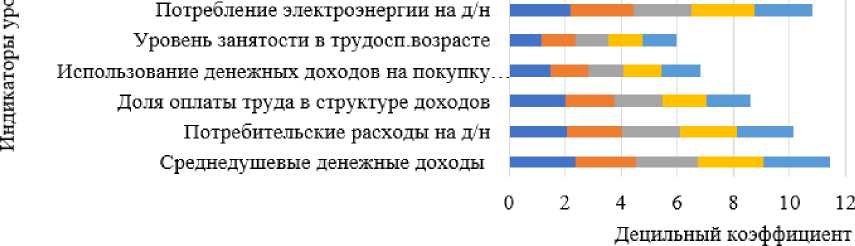

Межрегиональная дифференциация. О поляризации уровня жизни населения в российских регионах свидетельствует динамика децильного коэффициента, представленная на рисунке 11 и в таблице 13. В целом неравенство не столь велико, как по экономическим индикаторам (стоимость и износ основных фондов, инвестиции в основной капитал и др.), и не достигает трех раз. Однако динамика ряда показателей характеризуется негативным трендом. В большей степени это относится к таким показателям, как доходы, получаемые гражданами от предпринимательской деятельности, уровень бедности и уровень безработицы. Разница между регионами по удельному весу доходов, получаемых от предпринимательской деятельности, составляла 2,48 раза в 2010 г., в 2021 г. увеличилась до 2,71 раза. Максимальный показатель был в Кабардино-Балкарской Республике – 20,4% от общих денежных доходов и 0,8% в Республике Ингушетия.

Несмотря на многообразие мер, предпринимаемых Правительством РФ в социальной сфере и экономической безопасности, одной из ключевых проблем является высокий уровень бедности. Неравенство регионов по уровню бедности выросло с 1,95 раза в 2010 г. до 2,44 в 2021 г. На полярных позициях находятся Республика Ингушетия и Республика Тыва с уровнем бедности 29,3% и 28,2%, соответственно, и ЯмалоНенецкий автономный округ (4,6%) и г. Санкт-Петербург (5,0%) [19].

Уровень безработицы относится к числу важнейших индикаторов, мониторинг которых имеет большое значение для экономической безопасности регионов и страны. Неравенство по данному показателю самое высокое по сравнению с другими показателями, исследуемыми в работе. Оно стремится к значению, равному 3. Если в 2020 г. показатель составлял 2 раза, то в 2021 г. вырос до 2,94 раз. Максимальный уровень характерен для Республики Ингушетия – 32,3% (превышает вдвое показатель Республики Дагестан, занимающей 2-е место в стране и минимальный — 2,2% в Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе [19]. Необходимо отметить, что на разных полюсах находятся практически одни и те же субъекты Российской Федерации. Но среди неблагополучных регионов за десять лет произошли существенные изменения – уровень безработицы значительно снизился. Безусловным фактом является предпочтение населения в занятости на личных, подсобных хозяйства, в теневом бизнесе, вследствие чего статистические данные отличаются погрешностью.

Уровень безработицы ^^^В

® Доходы от предпринимал, деятельности ^^^в к ,. _________

К Среднемесячная номинальная зараоотная плата ^^^в к Уровень бедности населения ^^^в

^^^™

■ 2010 12015 1 2018 2020 12021

Рисунок 11. Динамика пространственной поляризации уровня жизни населения по основным индикаторам, децильный коэффициент

Источник : составлено по данным [19]

Таким образом, неравенство по уровню жизни населения между субъектами федерации сохраняется, что является безусловным вызовом экономической безопасности государства. Расчеты децильных коэффициентов региональной дифференциации показали, что позитивная динамика характерна для показателя «Удельный вес оплаты труда в структуре денежных доходов населения», по которому сформировалось снижение регионального неравенства. Оплата труда остается важнейшей структурной частью доходов российского населения во всех регионах. Ее примерный диапазон составляет от 80 до 60% в северных сырьевых регионах до 57–44% в промышленных регионах Урала, Поволжья и Центральной России [19].

Дифференциации снижается по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников организаций. Максимальные значение традиционно характерны для автономных округов, где в сложных природных условиях функционируют предприятия, добывающие полезные ископаемые. Уменьшается отставание номинальной начисленной заработной платы и в центральных индустриальных регионах, что расценивается как позитивный фактор.

Заключение

По итогам проведенного исследования, посвященного пространственной поляризации субъектов Российской Федерации, можно сформулировать ряд основных выводов.

Уровень жизни населения, являющийся важнейшим индикатором социальноэкономического развития страны и её экономической безопасности подвержен колебаниям в связи с действием объективных факторов, недостаточным действием механизмов государственного регулирования регионального развития, значительным влиянием геополитической нестабильности.

Исследование основных индикаторов межрегионального неравенства свидетельствует о ряде положительных тенденций. Снижается дифференциация между регионами по таким социально значимым индикаторам, как номинальная начисленная заработная плата, потребительские расходы на душу населения, использование денежных доходов на покупку товаров и услуг, удельный вес заработной платы в структуре доходов населения. Однако каждый из показателей индивидуален в регионах с разным уровнем социально-экономического развития.

К вызовам экономической безопасности относится рост регионального неравенства по таким индикаторам, как уровень занятости населения в трудоспособном возрасте, уровень безработицы, уровень бедности, удельный вес доходов населения от предпринимательской деятельности. Корректировка и снижение данных индикаторов является одной из наиболее сложных проблем региональной экономики в силу того, что они зависят от возможностей роста экономики в наиболее отстающих регионах, сохраняющих последние места в рейтинге по большинству социально-экономических показателей.

и о приостановлении действия ее отдельных положений». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48689

Интернет-ресурсы

Список литературы Пространственная поляризация уровня жизни населения России как индикатор экономической безопасности

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.constitution.ru/

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 21 февраля 2023 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://duma.gov.ru/legislative/documents/president/

- Федеральный закон от 19.12.2022 г № 522-ФЗ. «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48689

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046

- Указ Президента РФ № 208 от 13.05.2017 г. «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921

- Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» от 16.01.2017 № 13 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.rU/acts/bank/41641/page/1 /

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г № 207р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г.». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.economy.gov.ru

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2021 № 2049 «Об утверждении Правил определения границ бедности в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, используемых в оценках показателя «Уровень бедности» в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, и о внесении изменений в Федеральный план статистических работ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111270008

- Портал Госпрограмм РФ. Официальная информация, предоставленная федеральными органами исполнительной власти, данные актуальны на 01.04.2023 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://programs.gov.ru/Portal/home

- Правительство Кабардино-Балкарской Республики. 07.03.2023. Кабардино-Балкария на первом месте по динамике реальных доходов населения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nalchik.bezformata.com/listnews/meste-po-dinamike-realnihohodov/114976744/

- Сенчагов, В.К., Максимов, Ю.М., Митяков, С.Н. и др. Инновационные преобразования как императив экономической безопасности региона: система индикаторов // Инновации № 5(151), 2011. С. 56-61.

- Сенчагов, В.К., Максимов, Ю.М., Митяков, С.Н. и др.; Калина, А.В., Савельева, И.П. Формирование пороговых значений индикативных показателей экономической безопасности России и её регионов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2014. Том 8. № 4, С. 15-24.

- Сенчагов, В.К., Митяков, С.Н. Использование индексного метода для оценки экономической безопасности // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. - 2011. — № 5. - С. 41-50.

- Татаркин, А.И., Куклин, А. А. Изменение парадигмы исследований экономической безопасности региона // Экономика региона. 2/12. С. 25-39.

- РБК. За чертой бедности впервые оказалось меньше 10% россиян. 3 мая 2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/03/05/2023/6450f3239a79470733593138

- РБК. Доходы россиян упали на 1% по итогам года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/08/02/2023/63e3aab79a7947b6ad7f53b9 Интернет-ресурсы

- Федеральная служба государственной статистики. Росстат представляет информацию о границе бедности в III квартале 2022 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/189829

- Федеральная служба государственной статистики. Уровень жизни. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13397

- Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/