Пространственная селективность четырехволнового преобразователя излучения в поглощающей двухкомпонентной среде при больших коэффициентах отражения

Автор: Ивахник В.В., Савельев М.В.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 2 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследованы пространственные характеристики четырехволнового преобразователя излучения в поглощающей двухкомпонентной среде, состоящей из жидкости и растворенных в ней наночастиц, в приближении больших коэффициентов отражения. Показано, что наличие отрицательного знака коэффициента электрострикции приводит к возникновению в пространственном спектре объектной волны «провала», положение которого определяется параметрами двухкомпонентной среды. С увеличением интенсивности волн накачки наблюдается рост полуширины полосы вырезанных частот и ширины «провала», а также уменьшение полуширины полосы наиболее эффективно преобразуемых частот.

Четырехволновой преобразователь излучения, пространственная селективность, поглощающая двухкомпонентная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/140256042

IDR: 140256042

Текст научной статьи Пространственная селективность четырехволнового преобразователя излучения в поглощающей двухкомпонентной среде при больших коэффициентах отражения

Одним из важных элементов, используемых в системах нелинейной адаптивной оптики, является многоволновой, в частности, четырехволновой преобразователь излучения, который осуществляет обращение волнового фронта падающей (сигнальной) волны и может быть реализован с использованием сред с различными механизмами нелинейности, ответственными за изменение в среде под действием излучения комплексной диэлектрической проницаемости [1–2].

Как правило, в средах одновременно реализуются два и более механизмов нелинейности. Так, в средах с резонансной нелинейностью на параметры четырехволнового преобразователя излучения может существенно влиять тепловой нагрев среды в результате поглощения лазерного излучения [3–7], в обратимой фотохромной среде на параметры четырехволнового преобразователя излучения влияет диффузия фотохромных частиц [8–9] и т. д. Учет нескольких механизмов нелинейности даже при малом коэффициенте отражения часто не приводит к аддитивному сложению амплитуд объектных волн, возникающих при четырехволновом взаимодействии на отдельных механизмах нелинейности [10]. Задача определения пространственных характеристик четырехволнового преобразователя излучения при наличии нескольких механизмов нелинейности существенно усложняется при больших коэффициентах отражения, когда амплитуда объектной волны сравнима или превышает амплитуду сигнальной волны [11–13].

В работах [14–16] в приближениях как малых, так и больших коэффициентов отражения (преобразования) рассмотрены пространственные характеристики четырехволнового преобразователя излучения в прозрачных двухкомпонентных средах с учетом направлений распространения, расходимости волн накачки. Однако в реальных многокомпонентных средах всегда присутствует поглощение на частотах взаимодействующих волн. В поглощающих двухкомпонентных средах, наряду с электрострикционным механизмом нелинейности, эффектами Дюфура, Соре реализуется тепловой механизм нелинейности, увеличивается число динамических решеток, формирующих волну с обращенным волновым фронтом.

Целью настоящей работы является исследование пространственной селективности четырехволнового преобразователя излучения в поглощающей двухкомпонентной среде с учетом больших коэффициентов отражения .

-

1. Модель четырехволнового взаимодействия

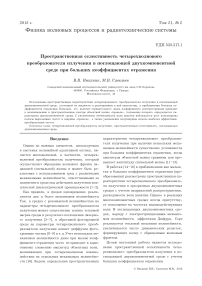

Рассмотрим плоский слой поглощающей двухкомпонентной среды, заключенной между плоскостями z = 0 и z = £ (рис. 1) и состоящей из жидкости и растворенных в ней микро- или наночастиц (суспензии, эмульсии, коллоидные растворы и т. д.). В среде распространяются навстречу друг другу две плоские волны накачки с комплексными амплитудами A 1 - ( r ) = = A V I - ( z ) exp ( — ik 1 - r ) ( / - — волновые вектора волн накачки, r { р ( x , y ) , z } — радиус-вектор) и сигнальная волна с комплексной амплитудой A 3. Зависимость интенсивности излучения, распространяющегося в среде, от пространственных координат приводит, вследствие явления электрострикции и термодиффузионного эффекта Соре, к пространственному изменению концентрации частиц 5 С , а учет поглощения излучения и эффекта Дюфура – к пространственному изменению температуры среды 5 T . В результате записывается решетка показателя преломления.

Вследствие вырожденного четырехволнового взаимодействия в нелинейной среде генерируется объектная волна с комплексной амплитудой A 4 , распространяющаяся навстречу сигнальной волне.

Уравнение Гельмгольца, описывающее вырож- денное четырехволновое взаимодействие в глощающей нелинейной среде, имеет вид [2;

по-

V2 + k 2

V

Здесь 4

+ — dn 5 T - 2 ik a

n 0 dT

( A + A *) = 0.

A = ^ A j ; k = to n о c 1 ;

to

–

j = 1

циклическая частота;

n 0 – среднее значе-

ние показателя преломления dn рость света в вакууме;

среды; c

–

ско-

термооптический

–

Рис. 1. Схема четырехволнового взаимодействия со встречными волнами накачки

коэффициент; a — амплитудный коэффициент поглощения среды.

Уравнение Гельмгольца записано при условии, что вкладом изменения концентрации частиц в изменение комплексного показателя преломления можно пренебречь. Для типичных двухкомпонентных сред, используемых в работах по исследованию четырехволнового взаимодействия, это условие реализуется при концен- 12 - 3

трациях частиц менее 10 см [17–19].

Дополним уравнение (1) стационарным материальным уравнением, описывающим изменение температуры [20]

-

D. v 2 5 T = -2a I + ^ D 12 V2 1 . (2)

-

1 D 22

-

2. Четырехволновое взаимодействие с учетом температурной решетки, возникающей при интерференции первой волны накачки и сигнальной волны

в

Здесь D 1 = Dn - D 12 D 21 D —1 ; Dn и D— — коэффициенты теплопроводности и диффузии; D 12, D 21 и у — коэффициенты, характеризующие эффекты Дюфура, Соре и явление электрострикции соответственно; I = AA * — интенсивность излучения.

Рассмотрим четырехволновое взаимодействие приближении заданного поля по волнам на- качки

(|A12I >> A3 41) и малого коэффициента отражения (|A4 << A31). Тогда выражение для интенсивности излучения, распространяющегося в нелинейной среде, включает в себя сумму интенсивностей волн накачки (I12 = A12 Ay 2) и слагаемые, отвечающие за интерференцию первой волны накачки и сигнальной волны

I = I 1 + 1 2 + A 1 A 3 + A i A 3 . (3)

Представим изменение температуры в виде суммы быстро ( 5 T 31 ( р, z ) ) и медленно ( 5 T 0 ( z ) ) меняющихся в зависимости от поперечных координат составляющих. Сигнальную и объектную волны разложим по плоским волнам, быстро меняющуюся составляющую температуры – по гармоническим решеткам.

В приближении медленно меняющихся амплитуд при квазиколлинеарной геометрии взаимодействия волн с учетом граничного условия A4 (р, z = £) = 0 пространственный спектр объектной волны AA4 (к4, z) на передней грани нелинейного слоя связан с пространственным спек- тром температурной решетки 5T31 (кт1, z) следующим образом [16]

-

- — dn -

- A4 (к4, z - 0) - -i — A20 х

n0 dT г (4)

х 1 5 T 31 ( к T 1 , z ) exp [- i ( — 2z - — 4 z ) z ] dz .

Здесь

A 4 ( к4, z ) - A 4 ( к4, z ) exp [ P ( г ) - P ( z ) ];

P ( z ) - a z + i — dn f5 T 0 ( z 1 ) dz 1 ;

n 0 dT 0

A 20 - A 2 ( z - г ) ; к T 1 - к 1 - к 3 ; к 4 - к T 1 + к 2 ;

кj — поперечная составляющая волнового вектора kj; кт 1 — волновой вектор температурной решетки; k2z и k4z – продольные составляющие волновых векторов второй волны накачки и объ- ектной волны; j - 1 ^ 4.

Для нахождения пространственного спектра температурной решетки воспользуемся вытекающим из (2) уравнением, связывающим 5 T 31 ( к т 1 , z ) и пространственный спектр сигнальной волны на передней грани нелинейного слоя A з ( к з , z - 0 ) , вида [20]

f d. I dz2

-

)

к T 1 5 T 31 (к T 1 , z ) +

+ 71 A 10 A 30 ( к 3 ) ex P ( - V 1 z ) - 0,

D 1

где кT1 - |кT1 ; A10 - A1 (z - 0) ;

A 30 (к 3 ) - A 3 (к 3 , z - 0 ) ;

P 1 - 2 a-Y- 12. 0 -к T 1 );

D 22

V 1 - 2 a + i ( k 1 z - — 3 z ) ;

k1z и k3z – продольные составляющие волновых векторов первой волны накачки и сигнальной волны.

Решение уравнения (5) с учетом неизменности температуры на гранях нелинейного слоя ( 5 T 31 ( к t 1 , z - 0 ) - 5 T 31 ( к t 1 , z - г ) ) имеет вид

5 T 31 ( к т 1 , z ) -

- / ^ 2 x A 10 A 3 0 ( к 3 ) vAz х

D 1 ( v 2 -к Т 1 ) [ sh ( к T 1 г )

х { exp ( -у4 г ) sh ( к т 1 z ) - sh [к т 1 ( z - г ) ] } - - exp ( - V 1 z ) ].

Подставив выражение для пространственного спектра температурной решетки (6) в (4) и проинтегрировав по координате z, получим пространственный спектр объектной волны на передней грани нелинейного слоя

A 4 ( к 4 , z - 0 ) -

-

. к В 1 dn 3 / — х

-

- - i / 2 2Ч A 10 A 20 A 30 (к 3 ) х

-

П 0 D 1 ( v i - к2 т 1 ) dT

х I 9 eh Г1 А { [ exp (- ^ 1 г ) - exp (-к Т 1 г ) ] х

-

2 Sh I к Т 1 г I

exp { [к т 1 - i ( — 2 z - — 4 z ) ] г } - 1

-

к T 1 - i ( k 2 z - к 4 z )

+ [exp (-у4г) - exp (ктр^)] х х exp {-[кт 1 + i (—2z - k4z )] г}- 1 +

-

к T 1 + i ( k 2 z - к 4 z )

exp [-(a + i А ) г ] - 1'

+------------7-------- .

-

a + i А J

Здесь А - —1 z + —2z - —3z - —4z — проекция волно- вой расстройки на ось Z.

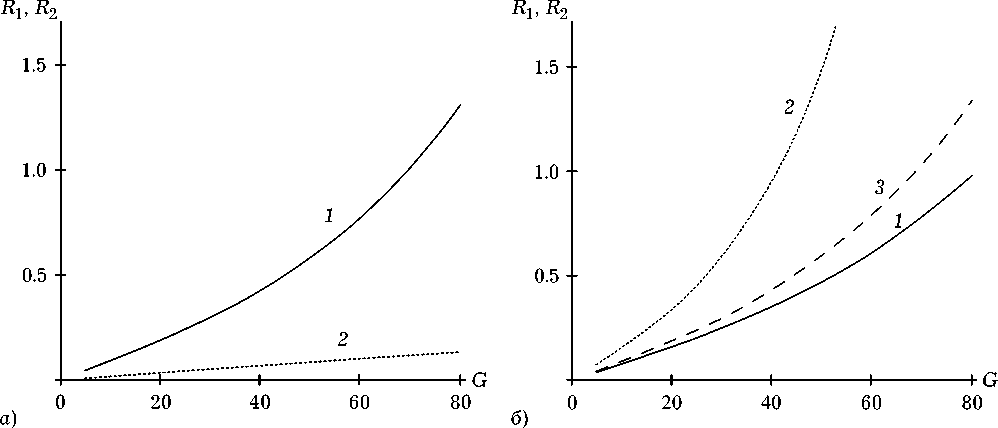

Введем коэффициенты отражения на высоких ( R 1 ) и низких ( R 2 ) пространственных частотах

^A 4 (|к4| ^ 0.1 — , z - 0 )

R 1 -

^*

.A

R 2 -

|

x A 4 (|к4| ^ 0, z - 0 ) |

|

А * A 30 |

Из (7) следует, что

R 1 -

R 2 -

G Y D 12 exp ( - 2 а г ) - 1

D 22 2а г

G I D 12.1 D 22-- 1 |х

D22 V 2аУD12 J х/1 [1 + exp (-2«г)1+ exp 2"" 1)

[ 2[ v 7] 2а г

Здесь G 2

- G 1 G 2 , G 1,2 -

—г dn n0D1 dT

I 1,2 .

При а ^ 0 коэффициент отражения R1 полностью определяет эффективность четырехволнового преобразователя излучения в прозрачной двухкомпонентной среде [15]. Коэффициент отражения R2 при у ^ 0 определяет эффективность четырехволнового преобразователя на те- пловой нелинейности [11].

Из выражения (10) следует, что коэффициент отражения на низких пространственных частотах R2 равен нулю: 1) для прозрачной нелинейной среды; 2) для поглощающей среды при выполнении условия у - D22/(2aD12).

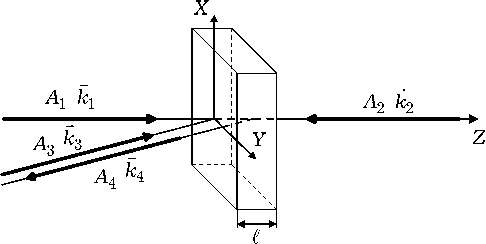

Рис. 2. Пространственные спектры объектной волны при k t = 5 ■ 10 3 , G = 1, у D ^/( D 22 I ) = 10 2 ( а ), - 10 2 ( б ), a t = 2 ■ 10 1 ( 1 ), 10 - 1 ( 2 ), 5 ■ 10 - 2 ( 3 ), 2 ■ 10 - 2 ( 4 ), 10 - 2 ( 5 )

В случае слабопоглощающей среды ( a t << 1 ) отношение коэффициентов отражения на низких и высоких пространственных частотах прямо пропорционально отношению коэффициентов поглощения и электрострикции

R 2 = D 22 t 2a

R 1 6 D 12 I y|

Выражение (11) позволяет оценить, при каких толщинах нелинейного слоя, параметрах нелинейной среды пространственный спектр объектной волны обусловлен как тепловой нелинейностью, так и электрострикцией, эффектами Дюфура и Соре

ственном спектре объектной волны наблюдается «провал» на пространственной частоте К 0 , значение которой меняется пропорционально

2 D 22 aKD 12 k 2 lYl).

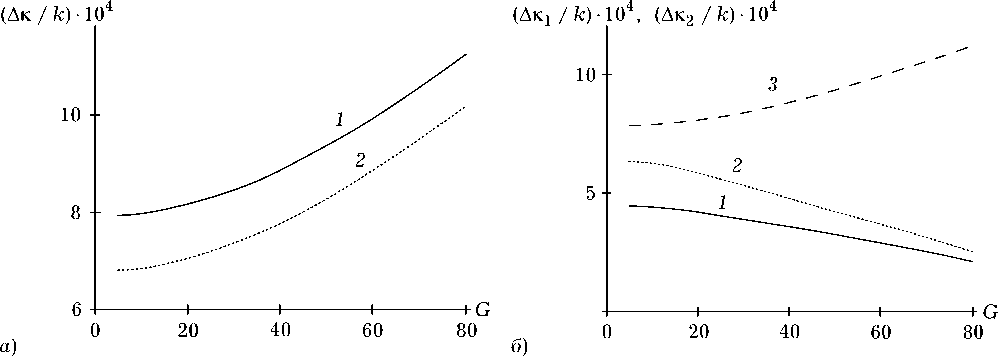

Для характеристики пространственной селективности четырехволнового преобразователя излучения в поглощающей двухкомпонентной среде с отрицательным коэффициентом электрострикции введем три параметра: полуширину

0.2 <

D ^A < 5 6 D 12 |y .

На рис. 2 для волн накачки, распространяющихся строго вдоль оси Z ( k 1 z = - k 2z = k ) , для сигнальной волны от точечного источника ( AV 30 ( к з ) = 1 ) представлены характерные графики амплитуд пространственных спектров объектной волны при различных значениях коэффициента поглощения. Как при положительных (рис. 2, а ), так и при отрицательных значениях коэффициента электрострикции (рис. 2, б ) амплитуды пространственных спектров с ростом пространственной частоты ( к = |к 4 |) выходят на постоянное значение, определяемое выражением (9).

При положительном значении коэффициента электрострикции выход на постоянное значение амплитуды пространственного спектра объектной волны происходит либо при ее монотонном убывании с отклонением не более 5%, либо при ее монотонном возрастании (рис. 2, а ).

При отрицательном значении коэффициента электрострикции (рис. 2, б ) в простран-

полосы пространственных частот, вырезаемых четырехволновым преобразователем излучения ( Ак = К 1 ) ; полуширину полосы пространственных частот, эффективно преобразуемых в области низких пространственных частот ( Ак ) ; ширину «провала» ( АК 2 = к - К 2 ) , определяемые из уравнений

I A 4 ( К 1,2 , z = 0 )| = 1 A 4 ( к ^ 0.1 k , z = 0)|, (12)

|A 4 ( Ак 1 , z = 0)| = 1 A 4 ( к ^ 0, z = 0)|. (13)

Здесь к 1 > К .

При условии R 1 / R 2 > 1 пространственная селективность четырехволнового преобразователя

излучения характеризуется параметром Ак, а при условии R 1 / R < 1 — параметрами Ак и Ак 2 .

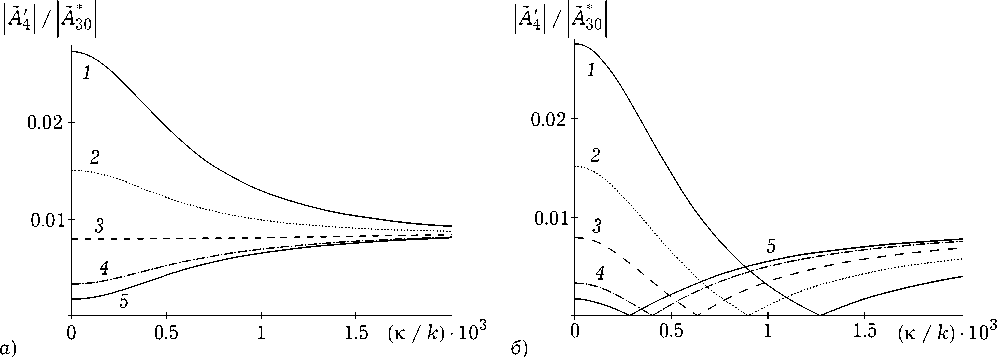

На рис. 3 приведены характерные графики зависимости Ак, Ак и Ак 2 от коэффициента поглощения при фиксированном значении

у. Указанные зависимости приведены для Ак в

диапазоне a <6 D 12

a> 6 D 12 |у|/ ( D 22t2 ) .

I Y^ ( D 22 t 2 )

, для Ак и Ак 2 —

Значение a =

6 D 12 |y|/( D 22 t 2 )

соответствует равенству коэффициентов отра-

жения на высоких и низких пространственных

частотах.

С ростом a наблюдается монотонное увеличение всех трех величин. Характер указанных

В выражение для интенсивности распространяющегося в нелинейной среде излучения (6) добавляются слагаемые A2A4 + A244, а в изменение температуры – еще одна быстро меняющаяся от поперечных координат составляющая 5T42 (р, z) , которая так же раскладывается по гармониче- ским решеткам.

При квазиколлинерном распространении взаимодействующих волн уравнения, описывающие

-I--------------------------------------------------1--------------------------------------------------1--------------------------------------------------H

0 0.1 0.2 0.3

Рис. 3. Зависимости полуширин полос вырезанных ( 1 ), эффективно преобразуемых пространственных частот ( 2 ), ширины «провала» ( 3 ) от коэффициента поглощения при k / = 5 ■ 10 3 , у D 12/ ( D 22^ ) = - 10-2

зависимостей в области значений а/ < 3 ■ 10 1 хо- рошо аппроксимируется следующими выражениями

Ак = B 1 3 D 12 М к N D 22/

+ а / ,

AS k = B 1 ln2 ( В 2а / + 1 ) ,

Ак 2 = B 3 + B 4 а/,

k

где B , B 1, B 2, B 3 , B 4 – константы, равные при к / = 5 ■ 103, у D 12/( D 22 / ) =-10 - 2 соответственно B * 4.32 ■ 10 - 3, B 1 * 9 ■ 10 - 6, B 2 * 10 4 , B 3 * 8.2 ■ 10 - 4, B 4 * 1.55 ■ 10 - 3.

изменения пространственных спектров сигнальной и объектной волн, имеют вид [11]

dA 3 • к dn ( г m*

-

— + i 1 5 T 31 + 5 T 42 I A 10 x

dz n0 dT x exp [-i (k1 z - кзz) z] = 0, dA4 . к dn / ~ ~*

-

—--i I 5 7 31 + 5 T 42 ) 2A 20 x

3. Четырехволновое взаимодействие с учетом температурных решеток, возникающих при интерференции волн накачки с сигнальной и объектной волнами, самодифракции волн накачки

dz n0 dT x exp [-i (кz - к4z) z J = 0.

Здесь A 3 ( к з , z ) = A 3 ( к з , z ) exp [ P ( z ) ], 5 T 42 ( k t 2 , z ) и к t 2 — пространственный спектр и волновой вектор решетки, возникающей при интерференции второй волны накачки и объектной волны.

Учет самодифракции волн накачки приводит к появлению в системе уравнений (15) слагаемых, **

прямо пропорциональных 5 T 31 A 1 и 5 T 42 A 2 . Сла-га-емые, пропорциональные 5 T 42. 4 1 и 5 T 31 AA 2 учитывают перекачку энергии из сигнальной волны в объектную, и наоборот.

Используя материальное уравнение (2), получим систему уравнений для пространственных

Рассмотрим четырехволновое взаимодействие при интенсивностях объектной волны сравнимых или даже превышающих интенсивность сигнальной волны (реализуется случай больших коэффициентов отражения). Тогда, наряду с температурной решеткой, возникающей при интерференции первой волны накачки и сигнальной волны, необходимо учитывать температурную решетку, возникающую при интерференции второй волны накачки и объектной волны. Существенное влияние на четырехволновое взаимодействие начинает оказывать самодифрак-ция волн накачки.

спектров температурных решеток

(dL dz1

-

x I 2V 1

(dl dz 2

)

к T 1 5 ^ T 31 (к T 1 , z ) =

A

- yexP (-V1z) x

Y D 12 d

D 22 dz

-

+ в 1 I A 3 * ( к з , z ) ,

2 о i — X кT2 5T42 (кT2, z) =

(16) A

- D -exp (-V 2 z ) x

x 12^2 ^ D 12- d + ₽ 2 1 4A 4 * ( k 4 , z ) .

( D 22 dz J

Здесь

₽ 2 = ^--уА2 ( v i -k T 2 ) , D 22

v 2 = 2 a + i ( к2z - к 4 z ) , k T 2 = |k T 21 = k T 1 .

Продифференцировав систему уравнений (15) дважды по координате z и учитывая (16), получим систему дифференциальных уравнений третьего порядка, связывающую пространственные спектры сигнальной и объектной волн

Рис. 4. Зависимости коэффициентов отражения на высоких ( 1 ), ( 3 ) и низких ( 2 ) пространственных частотах от интенсивности волн накачки при k £ = 5 ■ 10 3 , у D 12/ ( D 22 £ ) = - 10 - 2: а ) а £ = 10 2 ; б ) а £ = 10 — 1 ( 1 , 2 ), 0 ( 3 )

d 3 A 3 d 2 A 3 Y D 12 *

--- —+ 2 i ( к — koz ) 5— 2 iG v x dz 3 ( 1 z 3 z ) dz 2 I 1 D 22 ^

X exp ( —2а z ) + [ k T 1 + ( k z — к з z ) 2 4 d 3 —

-

— iGy — exp (—2аz) Av‘ = 2iG Y^12 v2 x £

dA’ x exp [2а (z — £) — iAz]

+ iG в2 exp [2а (z — £) — iAz] A4*, d3 A4 , .d2A4 YD12 *

— + 2 i ( k2 z — k 4 z ) 2- + <2 iG 2

dz dz I

*w

X exp [ 2 а ( z — £ ) ] — I k T 2 + ( k 2 z

+ iG 2 в 2- exp [2а ( z — £ ) ] . 4 4 =

= —2iG Y^12 V1 exp [— (2а + iA) z] -^3— D22£

-

— iG e ^ exp [— ( 2а + i A ) z ] A A 3* .

В предельных случаях при а ^ 0 и Y ^ 0 система уравнений (17) совпадает с аналогичными системами уравнений, связывающими пространственные спектры сигнальной и объектной волн при вырожденном четырехволновом взаимодействии в прозрачной двухкомпонентной среде [15] и в среде с тепловой нелинейностью [11] соответственно.

Численное решение системы уравнений (17) с учетом граничных условий на амплитуды пространственных спектров сигнальной и объектной волн и их производные на гранях нелинейного слоя

|

dA 3,4 |

dA 3,4 |

z = £ |

|

dz |

dz z = 0 |

= 0,

вытекающие из неизменности температуры на гранях, позволяет проанализировать пространственную селективность вырожденного четырехволнового преобразователя излучения в поглощающей двухкомпонентной среде с учетом самодифракции волн накачки, перекачки энергии из сигнальной волны в объектную, и наоборот.

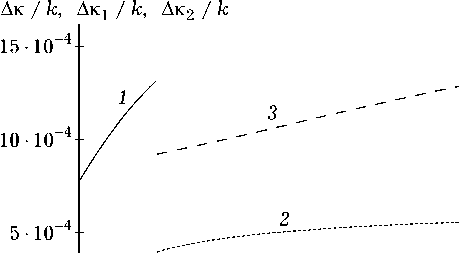

С ростом интенсивности волн накачки ( 1 1 = I 2 ) наблюдается монотонное увеличение коэффициентов отражения на высоких и низких пространственных частотах объектной волны (рис. 4). При условии D 22 £ 2аД6 D 12 |y|) < 1 скорость изменения коэффициента отражения на высоких простран

Г dR^)

ственных частотах меньше скорости из-[ dI J менения коэффициента отражения на высоких Г dRi)

пространственных частотах II (рис. 4, а), в ( dI J то время как при D22£2aД6D12 |y|) > 1 наблюдается обратная ситуация (рис. 4, б). Таким образом, с ростом интенсивности волн накачки разность коэффициентов отражения R1 и R2 увеличивается.

Учет поглощения излучения двухкомпонентной средой приводит к уменьшению скорости роста коэффициента отражения на высоких пространственных частотах (рис. 4, б , кривые 1 и 3), при этом скорость роста коэффициента отражения на низких пространственных частотах меняется незначительно (рис. 4, б , кривая 2).

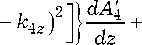

Рис. 5. Зависимости полуширин полос вырезанных ( а ), эффективно преобразуемых пространственных частот ( б , кривые 1 , 2 ), ширины «провала»» ( б , кривая 3 ) от интенсивности волн накачки при k t = 5 ■ 10 3 : а ) a t = 10 - ( 1 ), 0 ( 2 ), у D 12/( D 22 t ) = - 10 - 2 ; б ) a t = 10 - 1, y D ^/( D a t ) = - 10 - 2 ( 1 , 3 ), 0 ( 2 )

При at = 10 1 относительная разность скоростей dR роста для четырехволновых преобразователей излучения в поглощающей двухкомпонентной среде и в среде с тепловой нелинейностью в диапазоне нормированных интенсивностей волн накачки G от 5 до 80 не превышает 10 %.

При отрицательных значениях коэффициента электрострикции увеличение интенсивности волн накачки не приводит к смещению положения «провала» κ0 в пространственном спектре объектной волны.

На рис. 5 приведены характерные зависимости полуширин полос пространственных частот, вырезанных четырехволновым преобразователем излучения, эффективно преобразуемых в области низких пространственных частот, ширины «провала» от интенсивности волн накачки.

Рост интенсивности волн накачки приводит к монотонному увеличению полуширины полосы вырезанных частот ∆κ (рис. 5, а ) и ширины «провала» ∆κ2 (рис. 5, б , кривая 3) и уменьшению полуширины полосы наиболее эффективно преобразуемых частот ∆κ1 (рис. 5, б , кривые 1 и 2). Для случая четырехволнового преобразователя излучения в прозрачной двухкомпонентной среде (α→0) зависимость полуширины полосы ∆κ от интенсивности волн накачки лежит ниже соответствующей зависимости для случая четырехволнового преобразователя в поглощающей двухкомпонентной среде.

По сравнению с четырехволновым преобразователем излучения в среде с тепловой нелинейностью (γ=0) у четырехволнового преобразователя в поглощающей двухкомпонентной среде скорость убывания полуширины полосы эффек- тивно преобразуемых пространственных частот ∆κ1 с увеличением интенсивности волн накачки оказывается меньше.

Приведем некоторые оценки. Для четырехволновых преобразователей излучения в поглощающей двухкомпонентной среде (у D 12 Д D 22 ® ) = = -10 - 2) и в среде с тепловой нелинейностью при k t = 5 ■ 103, a t = 10 - 1 изменение на порядок интенсивности волн накачки (от G = 8 до G = 80) увеличивает коэффициент отражения на низких пространственных частотах в 68.2 и 61 раз соответственно. При этом полуширина полосы эффективно преобразуемых пространственных частот уменьшается соответственно в 2.1 (от ∆κ1 ≈ 4.4 ⋅ 10 - 4 k до ∆κ1 ≈ 2.1 ⋅ 10 - 4 k ) и 2.5 раза (от ∆κ1 ≈ 6.3⋅10 - 4 k до ∆κ1 ≈2.5 ⋅10 - 4 k ).

Для четырехволновых преобразователей излучения в поглощающей (a t = 10 - 2) и прозрачной двухкомпонентных средах при k t = 5 ■ 103, у D 12 /( В 22 £ ) = -10 - 2 изменение интенсивности волн накачки в тех же пределах увеличивает коэффициент отражения на высоких пространственных частотах в 18.2 и 18.6 раз соответственно. При этом полуширина полосы вырезанных пространственных частот увеличивается соответственно в 1.4 (от ∆κ ≈ 8 ⋅ 10 - 4 k до ∆κ ≈ 1.1 ⋅ 10 - 3 k ) и 1.5 раза (от ∆κ ≈ 6.8 ⋅ 10 - 4 k до ∆κ ≈ 10 - 3 k ).

Заключение

Для вырожденного четырехволнового преобразователя излучения в поглощающей двухкомпонентной среде в приближении малых коэффициентов отражения получено аналитическое выражение, устанавливающее связь между про- странственными спектрами сигнальной и объектной волн. Показано, что знак коэффициента электрострикции определяет общий вид пространственного спектра объектной волны.

В случае отрицательного значения коэффициента электрострикции существует пространственная частота, на которой амплитуда пространственного спектра объектной волны равна нулю. Увеличение коэффициента поглощения приводит к росту полуширин полос вырезанных, эффективно преобразуемых пространственных частот, ширины «провала».

Соотношение между скоростями изменения коэффициентов отражения на высоких и низких пространственных частотах определяется величиной параметра D 22^2a/ ( 6 D 12 |у| ) . С ростом интенсивности волн накачки увеличиваются не только коэффициенты отражения R 1 и R 2, но и их разность.

Полуширина полосы вырезанных пространственных частот и ширина «провала» с увеличением интенсивности волн накачки возрастают, а полуширина полосы эффективно преобразуемых пространственных частот уменьшается.

Список литературы Пространственная селективность четырехволнового преобразователя излучения в поглощающей двухкомпонентной среде при больших коэффициентах отражения

- Дмитриев В.Г. Нелинейная оптика и обращение волнового фронта. М.: Физматлит, 2003. 256 с.

- Ивахник В.В. Обращение волнового фронта при четырехволновом взаимодействии. Самара: Самарский университет, 2010. 246 с.

- Туморин В.В., Ильичев Н.Н. О роли тепловой нелинейности при вырожденных взаимодействиях в насыщенных лазерных средах//Квантовая электроника. 2007. Т. 37. № 9. С. 821-826.

- Majles Ara M.H., Mehrabani S, Malekfar R. Phase conjugation using four-wave mixing in fast green FCF dye-doped gelatin film//Advances in Nonlinear Optics. 2009. Vol. 2009. P. 371974.

- Nonlinear formation of dynamic holograms and multiwave mixing in resonant medium/A.S. Rubanov //Optics Communications. 2000. Vol. 181. P. 183-190.

- Frequency up-conversion of coherent images by intracavity nondegenerate four-wave mixing/O. Ormachea //Optics Express. 2006. Vol. 14. № 18. P. 8298-8304.

- Акимов А.А., Воробьева Е.В., Ивахник В.В. Четырехволновое взаимодействие на резонансной и тепловой нелинейностях//Компьютерная оптика. 2010. Т. 34. № 4. С. 506-510.

- Карпов С.В., Попов А.К., Слабко В.В. Фотохромные реакции в нанокомпозитах серебра с фрактальной структурой и их сравнительные характеристики//Журнал технической физики. 2003. Т. 73. Вып. 6. С. 90-98.

- Ивахник В.В., Никонов В.И. Дифракционная эффективность динамической голограммы в обратимой фотохромной среде с учетом диффузии фотохромных частиц//Оптика и спектроскопия. 2003. Т. 94. № 1. С. 134-138.

- Акимов А.А., Воробьева Е.В., Ивахник В.В. Временная зависимость амплитуды объектной волны при четырехволновом взаимодействии с учетом резонансной и тепловой нелинейностей//Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2013. Т. 16. № 4. С. 7-13.

- Акимов А.А., Ивахник В.В., Никонов В.И. Обращение волнового фронта при четырехволновом взаимодействие на резонансной и тепловой нелинейностях при больших коэффициентах отражения//Оптика и спектроскопия. 2013. Т. 115. № 3. С. 438-445.

- Highly efficient degenerate four-wave mixing with multipass geometries in a polymer laser dye saturable amplifier/H. Watanabe /Optics Letters. 1999. Vol. 24. № 24. P. 1620-1622.

- Веревкин Ю.К., Даумэ Э.Ю., Петряков В.Н. Четырехволновые взаимодействия в активной XeCl-плазме//Квантовая электроника. 2003. Т. 33. № 1. С. 76-80.

- Ivakhnik V.V., Savel'ev M.V. Degenerate four-wave mixing in transparent two-component medium considering spatial structure of the pump waves//Journal of Physics: Conference Series. 2016. Vol. 737. P. 012007.

- Ivakhnik V.V., Savelyev M.V. Four-wave mixing in a transparent medium based on electrostriction and Dufour effect at large reflectance//Physics Procedia. 2015. Vol. 73. P. 26-32.

- Ивахник В.В., Савельев М.В. Пространственная селективность четырех-волнового преобразователя излучения в прозрачной двухкомпонентной среде в схеме с попутными волнами накачки//Компьютерная оптика. 2016. Т. 40. № 3. С. 322-330.

- Katzir I, Ron A, Firstenberg O. Diffraction manipulation by four-wave mixing//Optics Express. 2015. Vol. 23. № 5. P. 6379-6391.

- Smith P.W., Ashkin A., Tomlinson W.J. Four-wave mixing in an artificial Kerr medium//Optics Letters. 1981. Vol. 6. № 6. P. 284-286.

- Четырехволновое смешение в жидкой суспензии диэлектрических прозрачных микросфер/А.А. Афанасьев //Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2005. Т. 128. Вып. 3(9). С. 451-463.

- Ивахник В.В., Савельев М.В. Пространственная селективность четырехволнового преобразователя излучения с учетом термодиффузионного и электрострикционного механизмов нелинейности//Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2013. Т. 16. № 1. С. 6-11.