Пространственная трансформация системы расселения периферии санкт-петербургской агломерации

Автор: Олифир Денис Игоревич

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей

Статья в выпуске: 2 (128), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится пространственный анализ динамики численности городского населения и трансформации сети населенных пунктов в период с 1991 по 2020 гг. в периферийных районах Санкт-Петербургской агломерации. Выявлено, что наибольшая трансформация системы расселения характерна для административных районов Ленинградской области, окружающих ядро агломерации г. Санкт-Петербург - Всеволожского, Ломоносовского, Кировского, Гатчинского и Тосненского, что связано с растущими селитебными площадями и межрегиональным (внешним) миграционным приростом.

Санкт-петербургская агломерация, периферия, трансформация, районы ленинградской области, посёлки городского типа, городское население, сельское население, система расселения

Короткий адрес: https://sciup.org/148320262

IDR: 148320262

Текст научной статьи Пространственная трансформация системы расселения периферии санкт-петербургской агломерации

Эволюционные процессы пространственного развития крупных городов способствуют формированию концентрической (поляризованной) формы расселения населения. В крупных городах сосредоточены основные экономические, социальные, культурные, информационные, инновационные, финансовые, научные, инфраструктурные и другие цивилизационные ресурсы человечества. При этом такие города оказывают векторное влияние на окружающее их пространство (периферию) за счёт функциональных взаимосвязей и взаимозависимостей, выраженных в регулярных маятниковых миграциях, экономических, транспортных, инфраструктурных, социокультурных, рекреационных и др. связях.

ГРНТИ 06.61.53

Денис Игоревич Олифир – кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург).

Статья поступила в редакцию 09.03.2021.

Данные процессы обуславливают формирование городских агломераций, важность и актуальность которых в научно-исследовательской и практической деятельности за последние десятилетия постоянно усиливается. Это связано с тем, что городские агломерации представляют собой не только центры опорного каркаса расселения и концентрации основной человеческой деятельности, но и тем, что они характеризуются масштабностью и интенсивной динамичностью – влияние крупного города (центра) способствует его пространственному расширению (освоению окружающих, периферийных территорий). Целью статьи является проведение пространственного анализа трансформации системы расселения периферии Санкт-Петербургской агломерации в период с 1991 по 2020 гг.

Пространственный аспект в формировании и развитии городских агломераций в целом, и систем расселения в частности, является предметом региональной экономической науки и социально-экономической географии. За последние несколько лет опубликовано большое количество работ по рассматриваемой тематике как среди представителей отечественной, так и зарубежной академической науки. Пространственным особенностям развития городских агломераций посвящены труды В.В. Шаймардановой [17], Н.Н. Мусиновой [9], Е.Г. Анимицы и Н.Ю. Власовой [1], Е.А. Дейнега [5], Е.В. Антонова и А.Г. Махровой [2], С.Г. Шеиной и А.А. Федоровской [18], S. Strozza, F. Benassi, R. Ferrara, G. Gallo [20], H.E. Duran и S. Ozkan [19] и др.

Отдельным городским агломерациям посвящены исследования А.С. Бреславского [3], Н.Р. Ижгузиной [6], Н.Г. Овчинниковой и Н.В. Алиевой [11], А.В. Рыбкина и В.Л. Бабурина [12], С.Р. Хуснутдиновой, Т.А. Балиной и А.А. Разваловой [16], С.В. Соколовой [13], Е.В. Султановой и М.Н. Батищевой [14], A.D. Singleton и P. Longley [21] и др. Не является исключением и Санкт-Петербургская агломерация, пространственные аспекты которой в последние годы рассматривались В.С. Дегусаровой, В.Л. Мартыновым и И.Е. Сазоновой [4], А.М. Ходачеком [15], Н.М. Межевичем, С.С. Лачининским и А.Е. Бересневым [8], М.В. Овсипян [10].

В целом анализ научных публикаций показал высокий интерес среди представителей научной мысли к городским агломерациям за последние годы. При этом необходимо отметить, что особую важность имеет проведение исследований расселенческой пространственной структуры в конкретных городских агломерациях в силу их специфичности, уникальности и неповторимости с применением определенных методических подходов и показателей. Районы Ленинградской области, примыкающие к административным границам Санкт-Петербурга (ядра агломерации) и образующие периферию Санкт-Петербургской агломерации, в настоящее время, являются наиболее динамичными и активными в градостроительном (расселенческом) отношении.

Формирующаяся здесь система расселения способствует внешнему миграционному приросту и приводит, с одной стороны, к пространственному расширению ядра рассматриваемой агломерации, а с другой – к возникновению проблем её территориального развития. Учёт опыта трансформационных процессов в системе расселения периферии Санкт-Петербургской агломерации, в т.ч. отрицательного, необходим при проведении политики в области пространственного развития и территориального планирования, направленной на формирование оптимальной системы расселения в пределах городской агломерации.

Материалы и методы

Информационной основой исследования являются данные Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат), а также материалы официальных сайтов районных администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В работе используются следующие методы научного исследования: системный анализ, исторический, сравнительный, статистический, графический.

Результаты и их обсуждение

Для восприятия сущности трансформационных процессов системы расселения периферии Санкт-Петербургской агломерации обозначим пространственно-временные рамки исследования. К периферийной территории Санкт-Петербургской агломерации отнесены административные районы Ленинградской области, прилегающие к Санкт-Петербургу или расположенные по отношению к нему в пределах 1,5-2-часовой транспортной доступности – Всеволожский, Выборгский, Приозерский, Кировский, Волховский, Киришский, Тосненский, Гатчинский, Ломоносовский, Волосовский и Кингисеппский районы. В качестве отправной временной точки был выбран 1991 г., т.е. начало кардинальных постсоветских изменений общественной и экономической жизни нашей страны.

В рамках представленной работы трансформационные процессы системы расселения в административных границах Санкт-Петербурга не рассматриваются. Это связано, прежде всего, со спецификой Санкт-Петербурга, поскольку в нём они начали проявляться ещё в XVIII в., т.е. значительно раньше, чем в большинстве других городов мира. Практически одновременно с возведением Санкт-Петербурга вокруг него создавались города-спутники: царские резиденции – Царское Село (ныне г. Пушкин), Павловск, Ораниенбаум (ныне г. Ломоносов), Петергоф; города промышленного назначения – г. Колпино при Ижорском заводе и г. Сестрорецк с оружейным заводом; главная военно-морская база Балтийского флота г. Кронштадт.

К концу эпохи Советского Союза в рассматриваемых границах периферии Санкт-Петербургской агломерации была сформирована сеть городских населённых пунктов. По данным на 1991 г. в её пределах располагался 21 город и 32 посёлка городского типа (далее – пгт), в которых проживало 827,9 тыс. чел. [23]. В основе их образования лежали оборонительные (города-крепости), административные, рекреационные и градостроительные функции. Так, например, в 1293 г. шведами, для распространения своего влияния на землях Карельского перешейка, был основан Выборгский замок (город-крепость Выборг). Крепость Корела, заложенная на рубеже XIII-XIV вв. новгородцами и карелами (1295 г. – первое упоминание, 1310 г. – строительство новой крепости) стала основой нынешнего г. Приозерска. Города Шлиссельбург (Кировский район) и Кингисепп были основаны новгородцами соответственно в 1323 г. и 1384 г. как крепости Орешек и Ям.

На основе административно-политической функции в конце XVIII в. был образован г. Гатчина (царская резиденция). Начало строительства Ириновской железной дороги способствовало появлению в 1892 г. дачного посёлка Всеволожска, статус города которому был присвоен в советское время в 1963 г.

В ХХ в. городские поселения стали образовываться на базе градообразующих предприятий. Как утверждают А.Ю. Ким и В.Е. Хапилин, «главной особенностью урбанизации в СССР была не урбанизация, как в других странах мира, а скорее процесс индустриализации. Иностранные архитекторы принимали активное участие не только в проектировании и строительстве крупных заводов, но и помогали возводить жильё для рабочих данных предприятий» [7, с. 56]. Так, в 1931 г. при строительстве ГРЭС (ныне Дубровская ТЭЦ или ГРЭС № 8) был образован посёлок строителей Невдубрстрой (Невдубстрой), который в 1953 г. был преобразован в г. Кировск. При строительстве Волховской ГЭС в 1933 г. появляется г. Волхов как «посёлок строителей», а начавшееся в 1961 г. строительство нефтеперерабатывающего завода способствует появлению г. Кириши в 1965 г. Как рабочий посёлок в 1935 г. возникает Тосно, впоследствии преобразованный в 1949 г. в пгт, а в 1963 г. в город. В 1973 г. на основе созданного градостроительного предприятия «Ленинградская атомная электростанция» рабочий посёлок Сосновый Бор, зарегистрированный в 1958 г., был преобразован в город областного подчинения.

Таким образом, становление сети городских населенных пунктов, входящих в Санкт-Петербургскую агломерацию, имеет особенности, выраженные широким спектром функционального разнообразия.

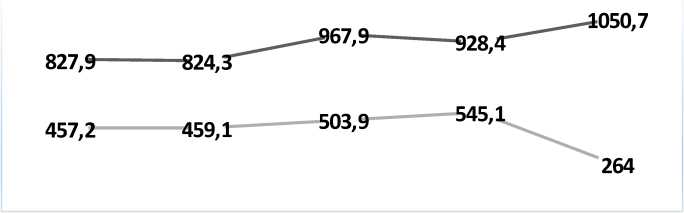

Для проведения пространственного анализа трансформационных процессов системы расселения в периферийных районах Санкт-Петербургской агломерации за 1991 ‐ 2020 гг. рассмотрим в динамике показатель численности городского и сельского населения, а также показатель количества городов и пгт ( р ис. 1). Из представленного рисунка видно, что для городского населения агломерации характерна скачкообразная динамика, связанная с демографическими процессами. Так, численность городского населения с 1991 по 2002 гг. незначительно снизилась, что является результатом отрицательного естественного прироста, характерного для большинства регионов нашей страны в этот период. При этом, с 1991 по 2015 гг. отмечается устойчивый рост численности сельского населения, который в 2015 г. достиг наивысшей точки – по отношению к 1991 г. После 2015 г. численность сельского населения начала резко снижаться, а численность городского населения увеличиваться.

С 1991 г. по 2010 г. наблюдалась тенденция снижения количества пгт с незначительным увеличением числа городов. В большей степени это было связано с приобретением некоторыми пгт статуса города, что вызвано ростом численности населения в них в результате строительства новых жилых объектов, а в меньшей степени – ликвидацией пгт, естественной убылью населения в них и выездной миграцией. С 2010 по 2015 гг. количество городов и пгт оставалось неизменным, а после 2015 г. начался рост их числа (рис. 2).

1991 2002 2010 2015 2020

Городское население Сельское население

Рис. 1. Динамика численности городского и сельского населения в периферийных районах Санкт-Петербургской агломерации, 1991-2020 гг., тыс. чел. [23-27]

1991 2002 2010 2015 2020—•— Города —е— Посёлки городского типа

Рис. 2. Динамика трансформации городских поселений в периферийных районах Санкт-Петербургской агломерации [23-27]

По состоянию на 1 января 2021 г. в периферийных районах агломерации насчитывается 56 городских населённых пунктов, в том числе 26 городов и 30 пгт. Всего в Ленинградской области как субъекте федерации расположено 69 городских населенных пунктов, среди которых 33 города и 36 пгт [27]. Из представленных данных видно, что наибольшая концентрация городских населенных пунктов сосредоточена в Санкт-Петербургской агломерации.

Для более детального анализа пространственной трансформации системы расселения рассмотрим динамику представленных выше показателей на уровне административных районов Ленинградской области, относящихся к периферии Санкт-Петербургской агломерации. Динамика численности городского и сельского населения в периферийных районах Санкт-Петербургской агломерации представлена в таблице 1.

Единственным районом, в котором наблюдаются положительные тенденции роста численности как городского, так и сельского населения является Всеволожский. Это связано с тем, что данный район, по сути, является логическим продолжением г. Санкт-Петербурга и на протяжении всего рассматриваемого периода в нём расширялись и образовывались новые города. Значительные темпы роста численности населения характерны для последнего десятилетия, когда, с одной стороны, были образованы новые города Мурино и Кудрово, а также пгт Янино-1, а с другой – стали формироваться новые жилые кварталы в городах Всеволожск и Сертолово. Относительно низкая стоимость жилья по сравнению с Санкт-Петербургом способствовала притоку населения со всех уголков нашей страны. Так, по имеющейся статистической информации показатель миграционного прироста во Всеволожском районе в 2011 г. составил 6389 чел., в 2015 г. – 11803 чел., а в 2019 г. – 39719 чел. [22].

Таблица 1

Динамика трансформации численности населения в периферийных районах Санкт-Петербургской агломерации, тыс. чел.

|

Административный район |

1991 год |

2002 год |

2010 год |

2015 год |

2020 год |

|||||

|

Р 0J О о Рн О О сЗ U х |

w g О 5 о а 5 g и g |

Р Р OJ О о Рн О О сЗ U х |

w g О 5 о а 5 g и g |

Р Р 0J Рн О О Lh х |

5 g и g |

с* X Рн О Lh х |

и g |

Рн О О Lh х |

5 g и g |

|

|

Всеволожский |

99,5 |

71,9 |

115,2 |

82,3 |

162 |

107,5 |

163,8 |

132,6 |

298 |

140,6 |

|

Волосовский |

12,4 |

33,9 |

12,9 |

34 |

12,3 |

37,3 |

12,2 |

39,7 |

11,8 |

39,9 |

|

Волховский |

78,3 |

30,2 |

72,8 |

27 |

70,5 |

25,4 |

68 |

25,4 |

64,6 |

23,6 |

|

Выборгский |

129,5 |

62,3 |

125,1 |

62,8 |

154,1 |

70,5 |

134,1 |

70,7 |

128,2 |

70 |

|

Гатчинский |

131,1 |

86,1 |

129,5 |

81,3 |

158,9 |

89,8 |

150 |

96,2 |

144,2 |

93,8 |

|

Кингисеппский |

62,5 |

23,3 |

63,7 |

22,2 |

58,4 |

19,8 |

58,7 |

20,9 |

54,7 |

20,2 |

|

Киришский |

57,7 |

9,9 |

60,5 |

8,9 |

57,1 |

7,6 |

56,5 |

7,9 |

54,2 |

7,3 |

|

Кировский |

87,9 |

11,6 |

73,2 |

10,3 |

94,6 |

10,8 |

94,2 |

11 |

95,3 |

10,7 |

|

Ломоносовский |

9,3 |

57,3 |

8,7 |

59,1 |

9,2 |

62,3 |

7,5 |

61,9 |

16,9 |

59,9 |

|

Приозерский |

25,5 |

36 |

24,5 |

39,2 |

23,8 |

38,8 |

23,2 |

39,8 |

21,9 |

38,4 |

|

Тосненский |

77,5 |

34,7 |

75,1 |

32 |

101,2 |

34,1 |

92,8 |

39 |

93,2 |

33,7 |

|

г. Сосновый Бор |

56,7 |

- |

63,1 |

- |

65,8 |

- |

67,4 |

- |

67,7 |

- |

Составлено по [23; 24; 25; 26; 27].

Рост численности сельского населения объясняется, с одной стороны, активным формированием коттеджных посёлков и танхаусов, а с другой – элитных дачных массивов. В первом случае имеет место вектор межрегионального миграционного притока, а во втором – внутрирегионального, связанного со сменой места жительства населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По отношению к 1991 г. прирост городского населения в районе составил 198,5%.

Также положительная динамика отмечается в г. Сосновый Бор, который является отдельным административным образованием и официально закрытым городом, поскольку в нём расположено единственное в России предприятие, комплексно испытывающее корабельные и космические ядерные энергетические установки (ЯЭУ), а также погранзона и воинские части. Прирост населения по отношению к 1991 г. составил 19,4%.

В последнее десятилетие отмечается стабилизация и незначительный рост городского населения в Кировском районе, что связано с межрегиональным миграционным приростом, компенсирующим естественную убыль населения. Так, в 2011 г. миграционный прирост составил 1905 чел., а в 2019 г. он сократился до 678 чел. [22]. Для большей части населения городов Кировск, Отрадное и Шлиссельбург характерны маятниковые миграции в относительно близко расположенный по отношению к ним г. Санкт-Петербургу (географический фактор). По отношению к 1991 г. прирост городского населения в районе составил 8,4%.

Резкий рост численности городского населения в последние годы также наблюдается в Ломоносовском районе за счёт образованных пгт Новоселье и пгт Виллози, в которых ведется активное жи- лищное строительство. Для данного района, также как и для Всеволожского, характерен миграционный прирост, который в 2011 г. составлял 168 чел., а в 2019 г. вырос до 3743 чел. [22]. Административный центр района г. Ломоносов входит в состав Петродворцового района Санкт-Петербурга и не учитывается в статистике Ленинградской области. Прирост городского населения по отношению к 1991 г. здесь составил 81,7%.

В трёх административных районах – Выборгском, Гатчинском и Тосненском пик численности городского населения приходится на 2010 г. Начиная с 1991 г. рост населения в данных районах наблюдался за счёт значительного числа приезжих из других регионов страны, а после 2010 г. миграционный прирост перестал компенсировать естественную убыль. Тем не менее, по отношению к 1991 г. в Гатчинском и Тосненском районах наблюдается положительная тенденция темпов роста городского населения, которая составляет 10% и 20,3% соответственно. Выборгский район имеет отрицательное значение темпов прироста и его показатель равен – 1%.

В остальных административных районах зафиксированы отрицательные темпы прироста городского населения. Так, по отношению к 1991 г. в Волосовском районе показатель составил – 4,8%, в Волховском – 17,5%, в Кингисеппском – 12,5%, в Киришском – 6,1%, в Приозерском – 14,1%. Данные процессы свидетельствуют о развитии примыкающих и граничащих с Санкт-Петербургом районов Ленинградской области и формировании в них в настоящее время новой сети городской системы расселения. Эту особенность подчёркивают В.С. Дегусарова, В.Л. Мартынов и И.Е. Сазонова: «Ничего нового или необычного в ускоренном развитии пригородов, проявляющемся в первую очередь в росте численности населения, нет. Это логичное продолжение основных тенденций пространственного развития города (центра агломерации г. Санкт-Петербурга – прим. авт.), представляющего собой «слоёный пирог», где чередуются жилые и промышленные пояса» [4, с. 27].

Далее на административном уровне рассмотрим особенности трансформационных процессов городских поселений (табл. 2). Из представленной таблицы видно, что наибольшую трансформацию претерпел Всеволожский район. Так, к 2002 г. в районе значилось два города – административный центр г. Всеволожск и г. Сертолово, который в 1998 г. был отнесён к категории города областного подчинения (до 1998 г. – пгт). Следующие изменения в районе произошли в последние годы, когда была завершена основная часть массового жилого строительства на прилегающих к административным границам Санкт-Петербурга территориях, в результате которого деревня Кудрово в 2018 г. и посёлок Мурино в 2019 г. получили статус городов, численность населения которых в 2020 г. составляла 41,1 тыс. чел. и 64,9 тыс. чел. соответственно. Немного раньше, в 2016 г., деревня Янино-1 была преобразована в пгт с численностью населения на 2020 г. 11,5 тыс. чел. [27].

Таблица 2

Динамика трансформации населенных пунктов в периферийных административных районах Санкт-Петербургской агломерации

|

Административный район |

1991 год |

2002 год |

2010 год |

2015 год |

2020 год |

|||||

|

о о R О О Ри ^ 2 |

и к о со i о ^ |

R О О Ри ^ 2 |

к со о ^ |

R О О Ри 2 |

к со о ^ |

? ч R О О Ри 2 |

к со о ^ |

? ч R О О Ри 2 |

к со о ^ |

|

|

Всеволожский |

1 |

7 |

2 |

6 |

2 |

6 |

2 |

6 |

4 |

7 |

|

Волосовский |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

Волховский |

2 |

2 |

3 |

0 |

3 |

0 |

3 |

0 |

3 |

0 |

|

Выборгский |

5 |

3 |

5 |

3 |

5 |

3 |

5 |

3 |

5 |

3 |

|

Гатчинский |

1 |

6 |

2 |

5 |

2 |

4 |

2 |

4 |

2 |

4 |

|

Кингисеппский |

2 |

0 |

2 |

0 |

2 |

0 |

2 |

0 |

2 |

0 |

|

Киришский |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Кировский |

3 |

5 |

3 |

5 |

3 |

5 |

3 |

5 |

3 |

5 |

|

Ломоносовский |

0 |

2 |

0 |

2 |

0 |

2 |

0 |

2 |

0 |

4 |

|

Приозерский |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Тосненский |

3 |

4 |

3 |

4 |

3 |

4 |

3 |

4 |

3 |

5 |

Составлено по [23; 24; 25; 26; 27].

В остальных административных районах периферии Санкт-Петербургской агломерации произошли незначительные изменения. Так, по сравнению с 1991 г. в Волосовском районе нынешний посёлок Кикерино был переведён из статуса пгт в 2004 г., и с этого года в районе располагается только один город – административный центр г. Волосово. Не стало пгт и в Волховском районе – с 1992 г. статус города получил Сясьстрой, а пгт Свирица был преобразован в посёлок. В Гатчинском районе в 1993 г. пгт Коммунар получил статус города, а нынешний посёлок Кобринское до 2004 г. имел статус пгт. В 2017 г. в Ломоносовском районе два посёлка были преобразованы в пгт – Новоселье и Виллози. В Выборгском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Приозерском и Тосненском районах никаких изменений за рассматриваемый период не произошло.

Заключение

В результате проведенного исследования было определено, что в административных районах Ленинградской области, примыкающих к Санкт-Петербургу, в частности во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и Тосненском наблюдаются положительные темпы роста численности городского населения. Во Всеволожском, Гатчинском и Ломоносовском районах это вызвано формированием сети точечных селитебных центров, в которых ведутся масштабные многоквартирные жилые застройки и куда направлен основной миграционный поток из других регионов России. В Кировском и Тосненском районах, при отсутствие крупных жилищных застроек по сравнению с вышеперечисленными районами, рост численности городского населения обусловлен фактором географического расположения по отношению к Санкт-Петербургу.

Таким образом, в настоящее время в данных районах происходит динамичное формирование новой сети городских поселений – расширение ядра агломерации г. Санкт-Петербурга. Рассмотренная территория Санкт-Петербургской агломерации по сути является единым, унифицированным пространством. Можно предположить, что в ближайшей перспективе дальнейшие агломерационные процессы приведут к увеличению численности городского населения и появлению новых городских населенных пунктов в радиусе до 40 км от центра Санкт-Петербурга. В радиусе более 40 км будет формироваться дисперсная сеть городских поселений. Отрицательные последствия роста населенных пунктов и численности населения связаны с существенным отставанием в них строительства объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, а также отсутствием или существенным недостатком мест приложений труда.

Дальнейшее пространственное развитие Санкт-Петербургской агломерации должно осуществляться через механизм межрегионального и межмуниципального сотрудничества двух субъектов федерации, которые её образуют – г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Список литературы Пространственная трансформация системы расселения периферии санкт-петербургской агломерации

- Анимица Е.Г., Власова Н.Ю. Проблемы и перспективы развития городских агломераций // Регионалистика. 2020. № 3 (7). С. 60-66.

- Антонов Е.В., Махрова А.Г. Крупнейшие городские агломерации и формы расселения надагломерационного уровня в России // Изв. РАН. Сер. геогр. 2019. № 4. С. 31-45.

- Бреславский А.С. Динамика урбанизационных процессов в Забайкальском крае (1989-2019) // Гуманитарный вектор. 2020. № 6 (15). С. 44-53. Б01: 10.21209/1996-7853-2020-15-6-44-53

- Дегусарова В.С., Мартынов В.Л., Сазонова И.Е. Геодемографические особенности пригородной зоны Санкт-Петербурга // Балтийский регион. 2018. № 3 (10). С. 19-40.

- Дейнега Е.А. Городские агломерации в системе стратегического планирования и пространственного развития России // Вест. Тверского гос. ун-та. Сер. Экономика и управление. 2018. № 3. С. 236-244.

- Ижгузина Н.Р. Влияние крупных городских агломераций на пространственную трансформацию экономики региона (на примере Свердловской области) // Управленец. 2016. № 3 (61). С. 62-71.

- Ким А.Ю., Хапилин В.Е. Особенности урбанизации в СССР // Урбанистика: опыт исследований, современные практики, стратегия развития городов (Саратов, 11-12 мая 2017 г.). Саратов: Изд-во Сарат. гос. техн. унта, 2017. С. 55-57.

- Межевич Н.М., Лачининский С.С., Береснев А.Е. Эффекты местоположения и экономическое развитие Санкт-Петербургского крупногородского ареала // Псковский регионологический журнал. 2016. № 2 (26). С. 9-20.

- Мусинова Н.Н. К вопросу об организации управления пространственным развитием городских агломераций // Муниципальная академия. 2020. № 2. С. 150-154.

- Овсипян М.В. Проблемы развития Санкт-Петербургской агломерации // Проблемы развития территории. 2018. № 4 (96). С. 72-86.

- Овчинникова Н.Г., Алиева Н.В. Алгоритм развития Ростовской городской агломерации в системе рационального использования территории // Вест. Южно-Российского гос. техн. ун-та (НПИ). Сер. Социально-экономические науки. 2020. № 1. С. 62-67.

- Рыбкин А.В., Бабурин В.Л. Оценка потенциала агломерационных процессов в территориальных социально-экономических системах (на примере Иркутской городской агломерации) // Региональные исследования. 2019. № 4. С. 4-19. DOI: 10.5922/1994-5280-2019-4-1

- Соколова С.В. Основные стадии урбанизации и их отражение в развитии Московской городской агломерации // Муниципальная академия. 2018. № 4. С. 56-61.

- Султанова Е.В., Батищева М.Н. Городские агломерации: формирование и перспективы (на примере Владивостокской агломерации) // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. № 3 (24). С. 35-38.

- Ходачек А.М. О Санкт-Петербургской агломерации на основе концепции градостроительного развития // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2017. № 4 (1). С. 35-47.

- Хуснутдинова С.Р., Балина Т.А., Развалова А.А. Изменения функционально-территориальной структуры городской агломерации на рубеже XX-XXI веков (на примере Казанской агломерации) // Вест. Пермского нац. исслед. политех. ун-та. Прикладная экология. Урбанистика. 2019. № 3 С. 68-78.

- Шаймарданова В.В. Функциональное зонирование как метод анализа пространственного развития городской агломерации // Вест. Удмуртского ун-та. Сер. Биология. Науки о Земле. 2020. № 3 (30). С. 349-356.

- Шеина С.Г., Федоровская А.А. Агломерация как основная форма расселения. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. 112 с.

- Duran H.E., Ozkan S. Trade Openness, Urban Concentration and City-Size Growth In Turkey // Régional Science Inquiry. 2015. № 7. Р. 35-46.

- Strozza S., Benassi F., Ferrara R., Gallo G. Recent demographic trends in the major Italian urban agglomerations: the role of foreigners // Spatial Demography. 2016. № 4 (1). Р. 39-70.

- Singleton A.D., Longley P. The internal structure of Greater London: a comparison of national and regional geodemographic models // Geo. Open Access: geography and environment. 2015. № 2 (1). P. 69-87.

- База данных показателей муниципальных образований Ленинградской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst41 (дата обращения 05.03.2021).

- Основные показатели демографических процессов в Ленинграде и Ленинградской области. Стат. сб. Л.: Ле-ноблгорстат, 1991. 119 с.

- Основные показатели демографических процессов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Стат. сб. СПб.: Петербургкомстат, 2002. 137 с.

- Основные показатели демографических процессов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2010 году. Стат. сб. / Петростат. СПб., 2011. 182 с.

- Основные показатели демографических процессов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2015 году. Стат. сб. / Петростат. СПб., 2016. 164 с.

- Численность постоянного населения в разрезе муниципальных образований Ленинградской области по состоянию на 1 января 2020 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://petrostat.gks.ru/storage/me-diabank%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB.%D0%9B%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2020.pdf (дата обращения 05.03.2021).