Пространственно-временная изменчивость потока фотосинтетически активной солнечной радиации в мелководном озере в период открытой воды

Автор: Гавриленко Г.Г., Здоровеннова Г.Э., Здоровеннов Р.Э., Пальшин Н.И., Ефремова Т.В., Тержевик А.Ю.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 3 (36), 2015 года.

Бесплатный доступ

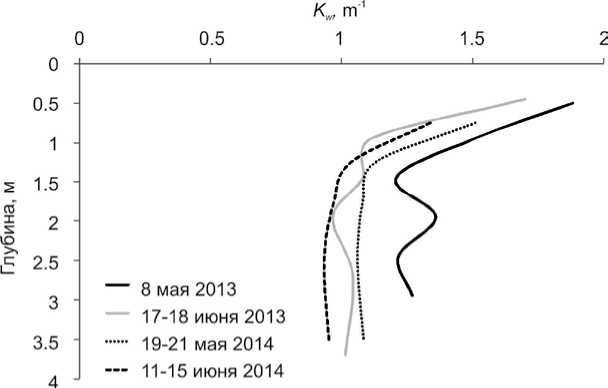

На основании анализа данных измерений 2013-2014 гг. рассматривается пространственно-временная изменчивость потока фотосинтетически активной солнечной радиации в водной толще небольшого мелководного карельского озера в начале лета. Рассмотрены особенности распределения температуры водной толщи озера на этапе освобождения озера ото льда и формирования сезонного термоклина. Распределение коэффициента экстинкции по вертикали характеризовалось максимальными значениями в поверхностном слое озера и практически постоянными значениями, близкими к единице, глубже 1-1.5 м. Максимальные значения коэффициента наблюдались в поверхностном метровом слое водной массы озера в мае (1.9-2.1 м-1) и июне (1.5-1.75 м-1) 2013 г., когда прозрачность водной толщи была минимальной. Глубже 1.5 м значения kw изменялись в пределах от 0.9 до 1.25 м-1.

Фотосинтетически активная радиация, мелководное озеро, коэффициент экстинкции

Короткий адрес: https://sciup.org/14031927

IDR: 14031927

Текст научной статьи Пространственно-временная изменчивость потока фотосинтетически активной солнечной радиации в мелководном озере в период открытой воды

Гавриленко Г.Г., Здоровеннова Г.Э., Здоровеннов Р.Э., Пальшин Н.И, Ефремова Т.В., Тержевик А.Ю. Пространственно-временная изменчивость потока фотосинтетически активной солнечной радиации в мелководном озере в период открытой воды // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 3. – С. 186–192.

-

© Здоровеннова Галина Эдуардовна – кандидат географических наук, старший научный сотрудник, Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, Петрозаводск; e-mail: south.sun.cr@gmail.com

-

© Здоровеннов Роман Эдуардович – кандидат географических наук, старший научный сотрудник, Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, Петрозаводск; e-mail: south.sun.cr@gmail.com

-

© Пальшин Николай Иннокентьевич – кандидат географических наук, старший научный сотрудник, Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, Петрозаводск; e-mail: south.sun.cr@gmail.com

-

© Ефремова Татьяна Владимировна – кандидат географических наук, старший научный сотрудник, Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, Петрозаводск; e-mail: south.sun.cr@gmail.com

-

© Тержевик Аркадий Юрьевич – кандидат технических наук, заведующий лабораторией гидрофизики, Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, Петрозаводск; e-mail: south.sun.cr@gmail.com

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015

Солнечная радиация, проникающая непосредственно в водную толщу озер, является одним из важнейших факторов, регулирующих функционирование озерной экосистемы. Распределение фотосинтетически активной солнечной радиации (ФАР) с диапазоном длины волны от 400 до 700 нм в водной толще водоемов определяет активность планктонного сообщества и представляет особый интерес в экологических исследованиях. Понимание факторов, ограничивающих проникновение ФАР в водную толщу водоемов, необходимо для решения ряда экологических задач, таких, например, как прогноз начала весенней вспышки цветения фитопланктона в озере. Параметризация ослабления потока ФАР в водной толще мелководных озер остается актуальной задачей современной физической лимнологии.

В период открытой воды проникновение ФАР лимитируется, главным образом, прозрачностью воды. Степень ослабления потока солнечной радиации в среде можно охарактеризовать с помощью коэффициента ослабления (экстинкции). Значения коэффициента экстинкции, полученные в результате лабораторных или полевых измерений, позволяют рассчитывать значения ФАР на заданной глубине в водной толще по значениям на поверхности воды в предположении экспоненциального затухания света в среде. По оценкам, приведенным в работе [8, с. 140], коэффициент экстинкции разнотипных озер Фенноскандии изменяется в пределах от 0,5 до 28 м-1, при глубине диска Секки от 13 до 0,35 м.

В целях расширения существующих представлений о распределении света в водной толще мелководных бореальных озер в условиях открытой воды были про-

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 13-05-00338_а, 14-05-91761_АФ_а, 14-05-00787_а).

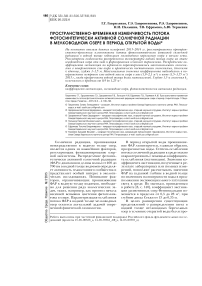

Рис. 1. Географическое положение озера Вендюрского, батиметрия озера и положение станции измерений (белый треугольник) и разреза.

ведены полевые измерения потоков ФАР в водной толще небольшого озера Вендюр-ского (Карелия, Россия). Задачей исследований было изучение пространственно-временной динамики потоков ФАР в водной толще и эволюции коэффициента экстинкции на этапе раннего лета. В этот период за счет роста биопродуктивности уменьшается прозрачность воды, определяющая степень прогрева водного столба и его стратификацию, и играющая, таким образом, существенную роль в формировании вертикального распределения таких важнейших экологических параметров, как температура воды и содержание растворенного кислорода.

Материалы и методы

В качестве объекта исследования было выбрано оз. Вендюрское, расположенное в южной части Карелии (широта 62°10’– 62°20’N, долгота 33°10’–33°20’E) (рис. 1). Физико-географическая характеристика озера, описание донных отложений и особенностей водообмена приведены в работе [4, с. 414].

Sun Technology», Германия).

Коэффициент экстинкции рассчиты- вался по формуле:

k w (2,2 1 ) = 1

_ ln [ E d ( z i ) z I E d ( z )

z i

—

где z и z 1 – горизонты измерений, м, Еd – поток падающей радиации, µмоль∙с-1∙м-2.

В анализе климатических и синопти- ческих условий района исследований использовались данные по одной из наиболее близко расположенных к оз. Вендюр-скому метеостанций Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу природной среды – МС «Петрозаводск».

Результаты и выводы

Синоптические условия района исследований и температура водной массы озера Вендюрского в мае–июне 2013 и 2014 гг.

После освобождения ото льда водная масса озера некоторое время (порядка 1–3 недель) находится в состоянии, близком к гомотермии [3]. По мере радиационного прогрева температура поверхностных слоев водной массы озера увеличивается. Поскольку в районе исследований в мае нередки низкие ночные температуры, усиления ветра, похолодания продолжительностью в несколько дней, способствующие развитию конвективно-ветрового перемешивания, может происходить постепен-

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015

ное выравнивание температуры водной массы.

Май–июнь 2013 г. Во второй–третьей декадах мая и первой половине июня преобладала прохладная ветреная погода, днем температура воздуха не поднималась выше +20°С (за исключением нескольких дней в конце мая, когда температура воздуха достигала +25–28°С), ночью опускалась до +4°С, восточный и северный ветер достигал 6 м·с-1. Разрушение льда и освобождение акватории озера от плавающих льдин продолжалось в течение 1–3 мая 2013 г. Через несколько дней после освобождения ото льда температура воды в центральной части озера от поверхности до дна была однородна и не превышала +4,2°С, у южного берега достигала +4,7°С и +4,8°С - у северного. В течение второй половины мая и июня происходило активное перемешивание водной толщи озера. Так, 17 июня водная толща озера находилась в состоянии гомотермии с температурой +16–16,2°С, и только в придонном слое метровой толщины в центральной части озера температура резко уменьшалась до +12°С. Градиент придонного термоклина достигал 7–9°С·м-1.

Май–июнь 2014 г. Две температурные съемки были выполнены с интервалом в три недели: 19 мая и 11 июня 2014 г. В течение времени между двумя съемками погодные условия характеризовались существенной изменчивостью: 20–25 мая стояла жаркая погода, воздух днем прогревался до +28 – +32°С, ночью охлаждался до +14– 18°С. При этом поверхностные слои водной массы озера активно прогревались. Однако 27 мая наступило резкое похолодание, температура воздуха в течение дня понизилась до +4–7°С, скорость северо-восточного ветра достигала 10 м·с-1, прошла гроза с ливнем. Затем в течение недели стояла холодная ветреная погода с дождями. В период с 4 по 11 июня стояла теплая, но ветреная погода (скорость ветра 3–5 м·с-1), температура воздуха днем поднималась до +15–26°С, ночью опускалась до +7–17°С. На момент проведения первой съемки (19 мая) была выявлена выраженная изменчивость температуры воды поверхностного 1,5-метрового слоя озера: вблизи северного берега температура достигала +16,4°С, вблизи южного – +10,5°С, в центральной части озера – +12°С. Термоклин располагался на глубинах 1,5–2 м, градиент температуры достигал 4,5–6°С·м-1. Глубже 6 м температура воды была однородна и не превышала 8,5°С. К началу второй декады июня температура поверхностного 0,5- метрового слоя водной массы повысилась до +18,5–20°С. Термоклин располагался на 0,5–1.5 м. Глубже 6 м температура воды была распределена равномерно и составляла около +13°С.

Потоки ФАР в водной толще озера Вендюрского в период открытой воды в 2013–2014 гг.

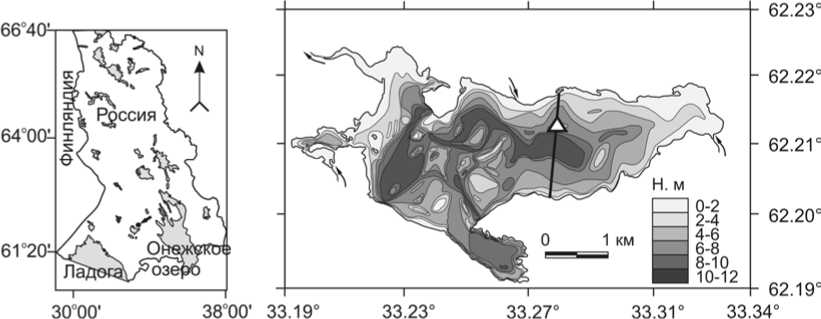

Май 2013 г. Измерения прозрачности 8 мая 2013 г. на трех станциях разреза показали, что глубина диска Секки изменяется в пределах 2,5–2,8 м. Измерения ФАР проводились с 9 до 15 ч 8 мая 2013 г. в слое 0–3 м через 0.5 м, глубже до 6 м – через 1 м. Поток ФАР в поверхностном слое характеризовался резкими скачками интенсивности, изменяясь в пределах 500–3000 µмоль∙с-1∙м-2, со средним значением ~1500 µмоль∙с-1∙м-2 (рис. 2, а). Интенсивность облучения быстро убывала с глубиной: на горизонте измерений 0,7 м поток ФАР не превышал 500 µмоль∙с-1∙м-2, на 1,7 м был менее 100 µмоль∙с-1∙м-2, глубже 3 м был близок к нулю.

Июнь 2013 г. Измерения глубины диска Секки на пяти станциях разреза, проведенные в июне 2013 г., показали, что прозрачность увеличилась почти на метр, по сравнению с майскими измерениями, и изменялась в пределах от 2,9 до 3,7 м. Измерения потоков ФАР в водной толще проводились с 10 ч утра 17 июня до 10 ч вечера 18 июня 2013 г. на глубинах 0,2–2,2 через 0,5 м, глубже до 7,2 м – через 1 м. Поток ФАР достигал 3000 µмоль∙с-1∙м-2 в поверхностном слое озера. При часовом осреднении данных поток ФАР на глубине 1.7 м достигал 250 µмоль∙с-1∙м-2, на глубине 3 м 100 µмоль∙с-1∙м-2, глубже 4 м был близок к нулю (рис. 2, б).

Май 2014 г. Измерения потоков ФАР проводились с 20 ч 19 мая до 20 ч 21 мая 2014 г. до глубины 2 м через 0.5 м, глубже до 7 м – через 1 м. В поверхностном 0,5 м слое поток ФАР достигал 2000 µмоль∙с-1∙м-2 (при часовом осреднении 950 µмоль∙с-1∙м-2), на горизонте 1 м – 750 µмоль∙с-1∙м-2 (при часовом осреднении 450 µмоль∙с-1∙м-2), на горизонте 3 м – 90 µмоль∙с-1∙м-2 (при часовом осреднении 60 µмоль∙с-1∙м-2), на 4 м – 35 µмоль∙с-1∙м-2 (при часовом осреднении 20 µмоль∙с-1∙м-2) (рис. 2, в), глубже 5 м был близок к нулю.

Июнь 2014 г. Измерения потоков ФАР проводились с 16 ч 11 июня до 19 ч 15 июня на тех же горизонтах, что и в мае 2014 г. (рис. 2, г). Поток ФАР в поверхностном слое достигал 2500 µмоль∙с-1∙м-2, на глубине 1 м не превышал 1000 µмоль∙с-1∙м-2. Прозрачность водной толщи стала больше:

Рис. 2. Потоки ФАР на разных глубинах водной толщи озера Вендюрского:

(а) – 8 мая 2013 г., (б) – 17–18 июня 2013 г., (в) – 19–21 мая 2014 г., (г) – 11–15 июня 2014 г. б–г – часовое осреднение данных.

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015

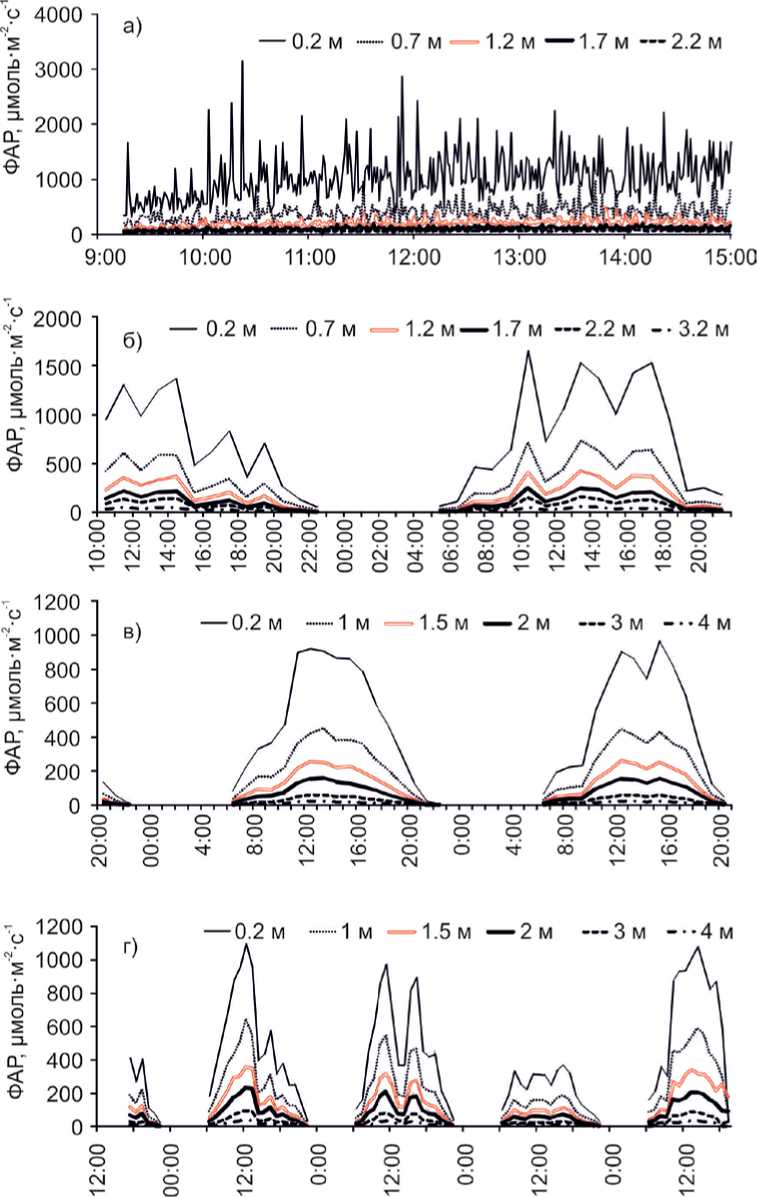

Рис. 3. Коэффициенты экстинкции (среднечасовые значения) на разных глубинах водной толщи озера Вендюрского: (а) – 8 мая 2013 г., (б) – 17–18 июня 2013 г., (в) – 19–21 мая 2014 г., (г) – 11–15 июня 2014 г. Числа – глубины наблюдений, м.

при среднечасовом осреднении поток ФАР достигал 150 µмоль∙с-1∙м-2 на глубине 3 м, на 4 м – 75 µмоль∙с-1∙м-2, на 5 м – 20 µмоль∙с-1∙м-2, глубже был близок к нулю.

Коэффициент экстинкции. При расчетах коэффициента экстинкции использовались среднечасовые значения потоков ФАР на горизонтах наблюдений. Максимальные значения коэффициента k w наблюдались в поверхностном метровом слое водной массы озера в мае (1,9–2,1 м-1) и июне (1,5– 1,75 м-1) 2013 г., когда прозрачность водной толщи была минимальной (рис. 3а, б). В мае и июне 2014 г. в поверхностном слое значения k wне превышали 1,35–1,5 м-1 (рис. 3в, г). В маеw 2014 г. и июне 2013 и 2014 гг. глубже 1,5 м значения k w изменялись в пределах от 0,9 до 1,1 м-1, в мае 2013 г. были немного больше и достигали 1.25 м-1. Существенная изменчивость коэффициента экстинкции в течение дня была отмечена для всех периодов измерений в поверхностном 0,5–1 м слое водного столба.

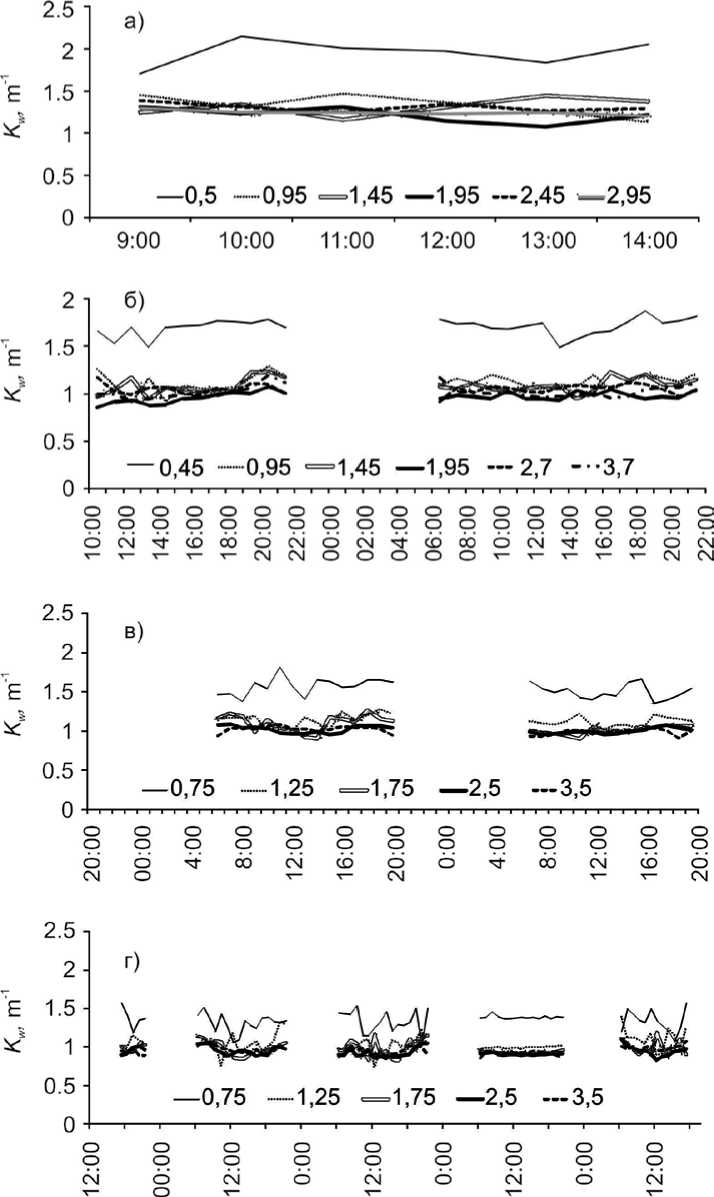

Распределение коэффициента экстинкции по вертикали характеризовалось максимальными значениями в поверхностном метровом слое озера и практически постоянными значениями, близкими к единице, глубже 1–1,5 м (рис. 4). Какой либо зависимости вертикального распределения коэффициента экстинкции от температуры воды выявлено не было: наиболее резкий градиент коэффициента в поверхностном слое был обнаружен в мае и июне 2013 г., когда водная толща озера находилась в состоянии, близком к гомотермии. В то же время, наличие подповерхностного тер-

Рис. 4. Вертикальное распределение коэффициента экстинкции в водной толще озера Вендюрского в период открытой воды в 2013–2014 гг. Осредненные за период измерений значения.

моклина на глубинах 0,5–2 м в мае и июне 2014 г. не оказало заметного влияния на изменение коэффициента экстинкции по вертикали. Приповерхностный максимум коэффициента, по всей видимости, обусловлен скоплением клеток фитопланктона в наиболее благоприятном по условиям освещенности слое.

Изменения коэффициента экстинкции в период открытой воды происходят при изменении прозрачности. Вариации вертикального распределения прозрачности водных масс в период открытой воды определяются сезонным развитием планктона и количеством и перераспределением взвешенного и растворенного вещества, поступающего с водосбора. На примере ряда малых озер Забайкалья показано, что динамика прозрачности обусловлена сезонным развитием планктона и характеризуется максимумом после освобождения ото льда (на этапе перестройки видовой структуры фитопланктона и замены зимних видов на летние) и минимумом в конце лета (на фоне массового скопления водорослей в поверхностных слоях [2, с. 115– 116]. Суточные миграции зооплактона и выедание им фитопланктона также оказывают определенное влияние на изменение прозрачности поверхностных слоев водоемов [2, с. 118]. Измерения на малопрозрачном Алтайском озере Красиловском (глубина диска Секки около одного метра) показали существенную пространственную (между поверхностными и придонными слоями) и временную (внутрисуточную и межгодовую) изменчивость показателя ослабления света в широком диапазоне от 5 до 10 м-1, с выбросами в придонных слоях до 25–30 м-1 [6, с. 66–67]. В ходе наших измерений также была отмечена как внутрисуточ-ная, так и межгодовая изменчивость коэффициента экстинкции, максимальная в поверхностных слоях озера, и обусловленная, по всей видимости, вертикальным распределением планктона.

Исследования на ряде разнотипных озер юга Западной Сибири показали, что наибольший вклад (30–90%) в показатель

Среда обитания

ослабления света летом вносит взвесь, в то время как вклад желтого вещества (6–40%) и хлорофилла (2–35%) заметно меньше [5, с. 62]. В то же время, авторами отмечен существенный рост доли вклада хлорофилла в показатель ослабления света летом по сравнению с зимой. Диапазон показателя ослабления света, определенный авторами для летнего периода (от 3,7 до 26,2 м-1) [5, с. 62] существенно превосходит полученные нами значения, что связано, вероятно, с более высоким трофическим статусом водоемов и повышенным содержанием в них взвеси.

Измерения подводной облученности на озерах Вендюрской группы в начале 1980-х гг. показали, что осредненные по глубине значения показателя ослабления света для летнего периода составляют для центральной части озера Вендюрского 0,82 м-1, для озера Риндозеро 2,07 м-1, для озера Урос 0,41 м-1 [7, c. 53]. Для периода открытой воды показатель ослабления потока солнечной радиации водной толщей озера Урос оценивается также в 0,81 м-1 [1, c. 191].

Полученные нами для вод озера Вендюрс-кого значения коэффициента экстинкции достаточно близки к этим оценкам.

Показатель ослабления солнечной радиации используется в математическом моделировании для решения широкого круга задач, в частности, для расчетов вертикального профиля температуры в моделях теплового бюджета перемешанного слоя [9; 10]. Проведенные нами измерения и анализ опубликованных данных исследований других озер позволяют говорить о высокой вариабельности показателя ослабления солнечной радиации в водной толще водоема в период открытой воды. Для получения статистически достоверных оценок показателя ослабления необходимо проведение длительных измерений с последующим осреднением значений. Использование рассчитанного по «мгновенному» профилю ФАР показателя ослабления может приводить к ошибкам в математическом моделировании, в частности, занижение этого показателя приводит к перегреву» «нижних» слоев воды.

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015

Список литературы Пространственно-временная изменчивость потока фотосинтетически активной солнечной радиации в мелководном озере в период открытой воды

- Адаменко В.Н., Кондратьев К.Я., Поздняков Д.В., Чехин Л.П. Радиационный режим и оптические свойства озер. -Л.: Гидрометеоиздат,1991. -300 с.

- Вологдин М.П. Гидрооптические особенности малых озер Забайкалья (на примере Ивано-Арахлейских). -Новосибирск: Наука, 1981. -136 с.

- Гавриленко Г.Г., Здоровеннова Г.Э., Здоровеннов Р.Э. Термический и кислородный режимы мелководного озера после взлома льда//Коллективная монография «География: традиции и инновации в науке и образовании». -СПб: Изд-во РГПУ, 2014. -С. 142-144.

- Гавриленко Г.Г., Здоровеннова Г.Э., Здоровеннов Р.Э., Пальшин Н.И, Тержевик А.Ю. Термический и кислородный режимы мелководного озера на этапе летнего нагревания//Геополитика и экогеодинамика регионов. -2014. -№10(1). -С. 414-421.

- Суторихин И.А., Букатый В.И., Акулова О.Б. Спектральный вклад компонентов озерной воды в показатель ослабления света в разнотипных водоемах юга Западной Сибири//Изв. АлтГУ, серия Физика, 2015. -№1-1(85). -С. 59-63.

- Суторихин И.А., Букатый В.И., Янковская У.И., Акулова О.Б. Суточная изменчивость спектрального показателя ослабления света в пресноводном водоеме (на примере оз. Красиловского)//Изв. АлтГУ, серия Физика, 2015. -1-1(85). -С. 64-69.

- Чехин Л.П. Световой режим водоемов. -Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1987. -130 с.

- Arst H., Erm A., Herlevi A., Kutser T., Leppäranta M., Reinart A., Virta J. Optical properties of boreal lake water in Finland and Estonia//Boreal Env. Research. -2008. -№13. -Р. 133-158.

- Mironov D., Terzhevik A., Kirillin G., Jonas T., Malm J. & Farmer D. Radiatively-driven convection in ice-covered lakes: observations, scaling and a mixed-layer model//J. Geophys. Res. -2002. -107(C4). -С. 7-1-7-16.

- Zaneveld J.R.V., Kitchen J.C. & Pak H. The influence of optical water type on the heating rate of a constant depth mixed layer//Journal of Geophysical Research. -1981. -86(C7). -С. 6426-6428.