Пространственно-временная специфика многоводий в бассейне реки Урал

Автор: Сивохип Жанна Тарасовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные ресурсы

Статья в выпуске: 1-4 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ географо-гидрологических условий водосборной территории бассейна р.Урал как факторов экстремальных гидрологических ситуаций. Рассмотрена естественная внутригодовая изменчивость речного стока как ведущего фактора развития гидрологических экстремумов на реках степной зоны. Проведен территориальный анализ опасных гидрологических явлений в бассейне р. Урал.

Экстремальные гидрологические ситуации, территориальный анализ, степная зона, внутригодовая изменчивость стока, водный режим

Короткий адрес: https://sciup.org/148202873

IDR: 148202873 | УДК: 556.51.

Текст научной статьи Пространственно-временная специфика многоводий в бассейне реки Урал

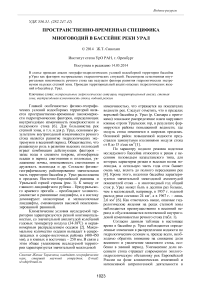

Главной особенностью физико-географических условий водосборных территорий является пространственно-временные закономерности гидротермических факторов, определяющих внутригодовую изменчивость поверхностного и подземного стока [6]. Для большинства рек степной зоны, в т.ч. и для р. Урал, основным результатом внутригодовой изменчивости речного стока является развитие гидрологических экстремумов в весенний период. Общеизвестно, что решающую роль в развитии высоких половодий играет комбинация действующих факторов – запас воды в снежном покрове, атмосферные осадки в период снеготаяния и половодья, увлажнение почвы, интенсивность снеготаяния и дружность половодья и др. Согласно физикогеографическому районированию значительная часть территории бассейна р. Урал расположена в пределах Восточно-Европейской равнины и Уральской горной страны (рис. 1). К западу от главного ландшафтного рубежа – Предуральско-го краевого прогиба – преобладают холмистоувалистые и равнинные ландшафты, а к востоку доминируют низкогорные и мелкосопочные ландшафты, сменяющиеся высокой пенеплени-зированной равниной.

Климатические условия исследуемой территории характеризуются резкой континентальностью, со значительной амплитудой колебаний годовых температур воздуха (34-380С) и неравномерным распределением осадков [2]. Максимальное количество осадков выпадает в северозападных и северо-восточных районах (400-450 мм), а в южных и восточных – 250 мм. В связи с этим общее увлажнение исследуемой территории характеризуется значительной межгодовой

изменчивостью, что отражается на показателях водности рек. Следует отметить, что в пределах верховий бассейна р. Урал (р. Сакмара с притоками) зональное распределение влаги нарушают южные отроги Уральских гор, в результате формируются районы повышенной водности, где модуль стока изменяется в широких пределах. Основной район повышенной водности представлен замкнутыми изолиниями модуля стока от 8 до 15 л/сек км2 [1].

По характеру водного режима водотоки исследуемого бассейна относятся к рекам с весенним половодьем казахстанского типа, для которых характерна резкая и высокая волна половодья, а остальную часть года сток бывает очень мал, вплоть до полного пересыхания рек [4]. Кроме этого, водотоки бассейна характеризуются значительной межгодовой амплитудой показателей стока – в многоводный год общий сток р. Урал может быть в десятки раз больше, чем в маловодный, например, в 1957 г. годовой расход реки составил 24 км3, а в 1967 г. – лишь 2,6 км3 [6]. Как отмечалось выше, опасные гидрологические явления на реках степной зоны наблюдаются преимущественно в весенний период и обусловливаются естественной внутригодовой изменчивостью речного стока (табл. 1).

Согласно данным таблицы в настоящее время в бассейне р. Урал наблюдаются определенные изменения в распределении водности по гидрологическим сезонам и, прежде всего, необходимо обратить внимание на снижение доли весеннего и увеличение меженного стока, особенно в зимний период. Уменьшение доли весеннего стока отражает современную экологогидрологическую обстановку рек Европейской России на фоне климатических изменений и интенсивной антропогенной деятельности в пределах водосборных территорий. Следует отметить, что значительные коррективы в увеличение доли меженного стока вносят зимние оттепели, повторяющиеся в исследуемом регионе в последнее время с регулярной частотой. В результате основная часть сформировавшейся во время оттепелей воды расходуется на увеличение влажности деятельного слоя почвы, что создает благоприятные условия для инфильтрационного питания подземных вод и закономерному увеличению меженного стока многих рек [8].

Рис. 1. Физико-географическое районирование бассейна р. Урал

Таблица 1. Доля сезонного стока в годовом стоке бассейна р. Урал, %

|

Река, период |

Доля стока по сезонам, % |

|||

|

весна |

лето |

осень |

зима |

|

|

Урал – с. Кизильское 1940-1961 |

67,0 |

22,3 |

8,6 |

1,8 |

|

1990-2008 |

61,.7 |

20,3 |

9,9 |

8,1 |

|

Урал – г. Оренбург 1940-1961 |

76,0 |

14,6 |

6,2 |

3,2 |

|

1990-2010 |

63,1 |

18 |

9,1 |

9,9 |

|

Сакмара – с. Татарская Каргала (с. Сакмара) 1940-1961 |

71,9 |

15,6 |

7,5 |

5,0 |

|

1990-2010 |

67,9 |

15,8 |

8,5 |

7,8 |

|

Бол. Ик – Мраково 1940-1961 |

75,1 |

12,4 |

8,7 |

3,9 |

|

1990-2008 |

71,5 |

13,5 |

9,2 |

5,9 |

Для бассейна р. Урал, как и для других рек степной зоны, основным источником влагозапа-сов является снеговое питание. Накопление осадков в виде снега определяет главные черты водного режима рек умеренного климата – наличие весеннего половодья и зимней межени [3]. Процессы снегонакопления в залесенных низкогорных массивах Южного Урала (верховья рр.Урал, Сакмара) примерно в 1,2-1,5 раза интенсивнее, чем в пределах степных участков. Средние даты схода устойчивого снежного покрова колеблются в пределах от первой декады марта на юге до первой декады апреля в восточных районах бассейна р. Урал и второй декады апреля в пределах западных участков.

Обобщая вышесказанное, отметим, что в районах с низкогорным рельефом, составляющих большую часть активной зоны формирования стока р. Урал, естественная изменчивость гидроклиматических факторов более существенна, чем на равнинных территориях и соответственно в ходе оценки и прогнозировании опасных гидрологических ситуаций для них необхо- дим более детальный учет водно-ресурсных компонентов ландшафта. Как правило, на р. Урал весеннее половодье проходит одной волной, на подъёме, гребне и реже на спаде которой наблюдаются незначительные колебания уровней, связанные главным образом с неодновременным прохождением отдельных фаз половодья в различных частях бассейна. Наиболее сложная гидрологическая ситуация в период активного снеготаяния наблюдается в верховьях бассейна р. Урал, с водосборными территориями, охватывающими низкогорные лесные и степные равнинные ландшафты. В пределах данных гидрографических участков обычно наблюдается два пика половодья – первый из которых обусловлен притоком воды с предгорной, слабозаселенной части бассейна, а второй – с горных и залесенных участков, различающихся сроками снеготаяния. Во время таяния скорость подъёма воды от 40 до 80 см в сутки является нормой, а максимальная скорость подъема в среднем течении Урала достигает 3 м в сутки (табл. 2).

Таблица 2 . Средние значения уровня воды крупных рек бассейна р. Урал (российский участок)

|

Река |

Пост |

Отметка БС |

Максимальные уровни, см |

Минимальные уровни, см |

Колебания за год, см |

|||

|

зима |

весна |

лето-осень |

зимний период |

период открытого русла |

||||

|

р. Урал |

г. Верхнеуральск |

397,33 |

123 |

178 |

109 |

38 |

31 |

173 |

|

г.Орск |

186,11 |

182 |

309 |

- |

91 |

100 |

318 |

|

|

г. Оренбург |

81,60 |

336 |

593 |

- |

250 |

243 |

430 |

|

|

с. Илек |

50,45 |

244 |

631 |

- |

167 |

157 |

556 |

|

|

р. Сакмара |

с. Верхнегалеево |

357,65 |

136 |

277 |

107 |

79 |

74 |

215 |

|

с Акъюлово |

262,28 |

170 |

332 |

160 |

112 |

111 |

249 |

|

|

с. Каргала |

86,97 |

286 |

555 |

271 |

202 |

191 |

438 |

|

|

р. Илек |

пос. Веселый |

123,90 |

163 |

287 |

140 |

105 |

95 |

212 |

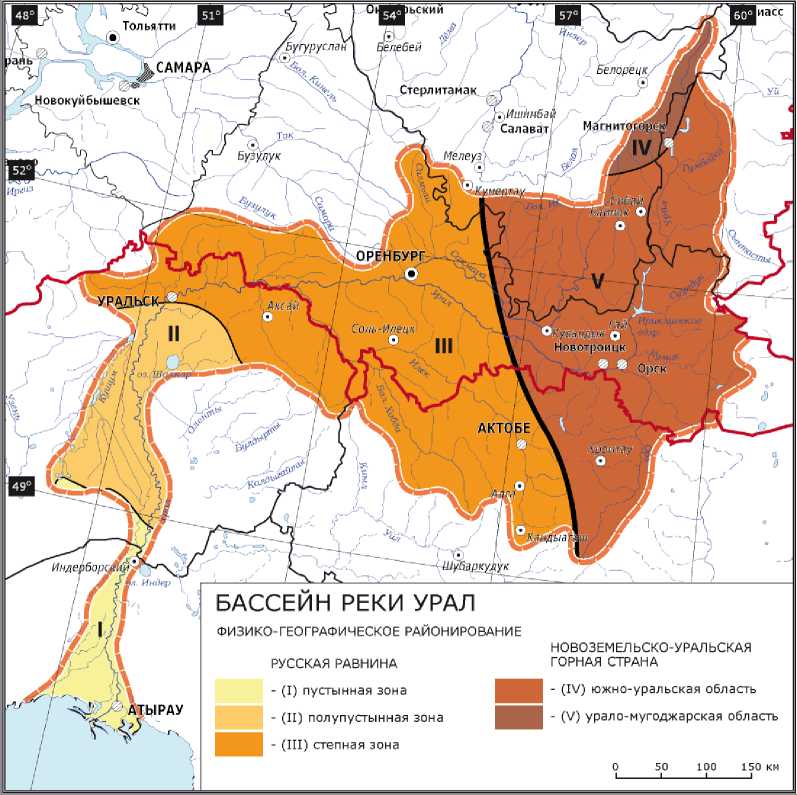

Распределение интенсивности весеннего половодья в Оренбургской области имеет достаточно четкую пространственную ориентацию – неблагоприятной в паводковом отношении является широтная часть р. Урал, приходящаяся на Оренбургскую область от г. Орск до с. Илек. Это своеобразная природная котловина, где отметка паводка в 2-3 раза больше, чем в меридиональных частях реки. В паводок высота уровня воды составляет в верховьях и низовьях р. Урал около 3-4 метров, а в среднем течении – 9-10 метров. Обращает на себя и малый уклон реки в среднем течении – порядка 18 см на 1 км при скорости воды 0,2-0,5 м/сек, что способствует образованию многочисленных излучин, отмелей и островов, создающих естественные преграды в паводок. Проблема усугубляется особенностями пространственного рисунка размещения населения, который характеризуется максимальной локализацией населенных пунктов в пределах затапливаемых участков. Определенное влияние на схему расселения оказал период активного хозяйственного освоения Восточного Оренбуржья, совпавший с маловодными годами и периодом заполнения чаши Ириклинского водохранилища (1956-1966 гг.). Около половины от численности населения регулярно попадающего в пределы затапливаемой территории приходится на г. Орск, крупнейший промышленный узел Восточного Оренбуржья (236 тыс. чел), историческая часть которого располагается в пределах сложного гидрографического узла – излучине р. Урал, в устье крупного левого притока – р. Орь (рис. 2).

Рис. 2. Геоморфологические особенности долины р. Урал в пределах г. Орск

Более высокая интенсивность протекания описываемого природного явления определяется как геоморфологическими причинами – преобладанием ваннообразных и U-образных эрозионных врезов, разделяющих широкие равнинные пространства, так и особенностями протекания фенологических сезонов – более короткие сезоны в Оренбургском Зауралье и позднее время их наступления по сравнению с западными участками бассейна.

Выводы: необходимо обратить внимание не только на природную, но и на антропогенную обусловленность опасных гидрологических явлений в бассейне р. Урал [5]. В частности, в последние годы целая серия непредвиденных катастрофических затоплений населенных пунктов была спровоцирована строительством новых мостовых переходов с малой пропускной способностью. В результате паводков речные воды вышли за пределы высокой поймы и стихийно затопили населенные пункты, расположенные на надпойменной террасе и приречных склонах. Таким образом, интенсивность весеннего половодья определяется как географическими контрастами между различными частями бассейна р. Урал, так и антропогенными причинами – ос- воением речных пойм без учета сезонности природных явлений.

Статья подготовлена в рамках выполнения проекта РФФИ № 13 - 05-97028 «Разработка принципов интегрированного управления водными ресурсами трансграничного бассейна р. Урал» и в рамках интеграционного проекта с СО и ДВО РАН «Трансграничные речные бассейны в азиатской части России: комплексный анализ состояния природно антропогенной среды и перспективы межрегиональных взаимодействий».

Список литературы Пространственно-временная специфика многоводий в бассейне реки Урал

- Быков, В.Д. Сток рек Урала. -М.: Изд-во МГУ, 1963. С. 103.

- Чибилёв А.А. Географический атлас Оренбургской области. - М.: Издательство ДИК, 1999. 96 с.

- Закономерности гидрологических процессов/род редакцией Н.И. Алексеевского. -М.: ГЕОС, 2012. 736 с.

- Михайлов, В.Н. Гидрология: учеб. пособие/В.Н. Михайлов, А.Д. Добровольский, С.А. Добролюбов. -М.: Высш. шк., 2007. 463 с.

- Павлейчик, В.М. Оценка региональных экологических рисков (на примере Оренбургской области)//География и природные ресурсы, 2011. №4. С. 195-197.

- Сивохип, Ж.Т. Эколого-гидрологические проблемы трансграничного бассейна реки Урал и перспективы институционального сотрудничества/Ж.Т. Сивохип, А.А. Чибилёв//География и природные ресурсы. 2014. № 1. С. 36-44.

- Чибилёв, А.А. Бассейн Урала: история, география, экология/Отв. ред. Ж.Т. Сивохип, О.А. Грошева. -Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 312 с.

- Шикломанов, И.А. Влияние изменений климата на гидрологический режим и водные ресурсы рек России/И.А. Шикломанов, В.Ю. Георгиевский//Гидрологические последствия изменений климата: Труды Британ.-Рос. конф. -Барнаул: Изд-во ООО «Пять плюс», 2009. С. 143-151.