Пространственно-временное распределение миграционных потоков Еврейской автономной области

Автор: Мищук С.Н.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Социология. История

Статья в выпуске: 1 т.14, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется динамика миграционных процессов в Еврейской автономной области за период с 2003 по 2008 гг. Выявлено два этапа миграционных процессов, определены основные федеральные округа прибытия и выбытия населения. Рассчитаны коэффициенты интенсивности и результативности миграционных связей ЕАО с субъектами Дальневосточного федерального округа, выявлены регионы с высокой интенсивностью миграционных связей.

Дальневосточный федеральный округ, еврейская автономная область, миграционный баланс, внутригосударственная миграция, интенсивность миграционных связей, коэффициент результативности миграционных связей

Короткий адрес: https://sciup.org/14328766

IDR: 14328766 | УДК: 314/72

Текст научной статьи Пространственно-временное распределение миграционных потоков Еврейской автономной области

Миграционные процессы являются неотъемлемой частью современных социально-экономических (демографических) процессов. Миграция населения, с одной стороны, оказывает непосредственное влияние на его воспроизводство, занятость и расселение. С другой стороны, экономическая и социальная ситуация в регионе может стимулировать или замедлять динамику перемещения населения.

Нарастание угрозы экономической безопасности в России устойчиво сопряжено не столько с масштабами миграции, сколько с ее структурой и территориальным распределением. Существует опасность негативных последствий для рынка труда как при неконтролируемом притоке населения, так и при необоснованных запретах на иммиграцию.

В последнее десятилетие XX в. тенденции межрегиональных миграций в России приобрели принципиально иные, чем в предшествующие десятилетия, масштабы, динамику и структуру. Коренным образом изменились направления миграции между экономическими районами.

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) уступает западным российским субъектам по своей привлекательности. Хотя именно данная территория нуждается в дополнительных человеческих ресурсах. В советское время государство стимулировало приток мигрантов в восточные районы страны. Тезис о привлечении и закреплении населения присутствовал в программах развития российского Дальнего Востока 1987 и 1992 гг. В соответствующей программе до 2010 г. этого тезиса уже не было [9].

В настоящее время подход к этой проблеме изменился. В Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года подчеркивается, что «противодействие потенциальной угрозе безопасности страны на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе может оказать ... стратегия комплексного социально-экономического развития этой территории, ориентированная на ускоренный рост ... экономического потенциала этой части страны, а также закрепление населения путем формирования комфортной среды обитания и оптимизацию системы расселения» [12].

Результатом переориентации миграционных потоков в пореформенные годы является катастрофическое разрушение демографического и трудового потенциала, который целенаправленно создавался в восточных регионах страны на протяжении нескольких десятилетий. В 1989-1990 гг. миграция «унесла» за пределы Дальневосточного округа 11,3 тыс. человек, те. именно в эти годы ее значение в формировании населения региона стало отрицательным [1]. Миграционная убыль в округе сохраняется и в настоящее время, в 2008 г. она составила -19,2 тыс. человек. Особую остроту эта проблема приобретает потому, что регион располагает значительным производственным и ресурсным потенциалом, имеющим большое значение для экономики всей страны [4].

Еврейская автономная область (ЕАО), являясь проблемным регионом, характеризуется относительно низким уровнем жизни в сравнении с соседними субъектами РФ. Удаленность от экономического и демографического центра России, приграничное положение ЕАО обусловили специфику формирования рынка труда и миграционной политики.

На протяжении длительного времени важным источником роста населения области являлись миграции. Со времени образования и до 1990-х гг. население ЕАО увеличивалось в основном за счет миграций - в 1930-1940-е гг. чаще принудительных, последующих - добровольных.

Экономические преобразования Российского государства в годы перестройки привели к оттоку населения не только с территории области, но и со всего Дальневосточного региона [3].

В миграционных процессах ЕАО «переломным» годом является 1992 г, когда число выбывших превысило число прибывших на территорию области почти на 2 тыс. человек. Отметим, что в предыдущем 1991 г. миграционное сальдо сохранялось положительным и достигало около 400 человек. Основной причиной такого резкого изменения в потоках мигрантов в ЕАО явилось не столько ухудшение социально-экономических условий в области, сколько те экономические процессы, которые происходили в России в целом.

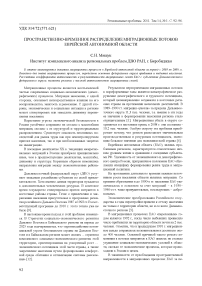

В зависимости от преобладания пространственной направленности в миграционных процессах ЕАО за пе-

Рис. 1. Динамика миграции населения ЕАО, человек риод с 1993 по 2008 гг. можно выделить два этапа (рис. 1). Выбор 1993 г. для рассматриваемой динамики начально обусловлен произошедшими изменениями в административно-территориальном делении Дальневосточного региона, а именно с 1991 г. ЕАО стала самостоятельным субъектом Российской Федерации.

1 этап (1993-2002 гг.) - международный. Общая динамика миграционных процессов в области обусловлена балансом международной миграции, который за данный период составил -12 929 человек (в том числе в рамках международной миграции -12 201 и -854 человека - межрегиональной). Наименьшее значение миграционного прироста в рассматриваемый период отмечалось в 1999 г, что обусловлено увеличением числа эмигрантов в страны Дальнего Зарубежья (2 846 человек). Более 95 % от общего числа эмигрантов в рассматриваемом году выбыли в Израиль. Количество иммигрантов из стран Дальнего и Ближнего Зарубежья на данном этапе в целом характеризовалось отрицательной динамикой.

2 этап (2003-2008 гг.) - межрегиональный. Доминирующим направлением является межрегиональная миграция. Миграционный баланс составил -1 071 человек, в том числе -1 585 в рамках межрегиональной миграции. Наибольший отток населения на данном этапе (в 2005 году -1 021 человек), сформирован за счет отрицательного межрегионального прироста (-1 007 человек).

Территориальное перемещение населения может происходить как внутри страны, так и между странами. Внутригосударственная миграция - это процесс перемещения населения внутри одной и той же страны. Данный вид миграции оказывает существенное влияние на изменение демографической структуры, этнические процессы, воспроизводство населения, социальное движение и другие стороны жизнедеятельности различных регионов [7]. В рамках внутригосударственной рассматривается межрегиональная и внутрирайонная миграция. Далее в работе отражена динамика межрегиональных миграций потоков населения ЕАО.

Межрегиональная миграция оказывает определяющую роль в формировании миграционных процессов ЕАО: ее доля во внешней миграции достигает 90 и более процентов. Отметим, что за рассматриваемый период доля межрегиональных мигрантов по выбытию превышает соответствующий показатель по прибытию. Максимум прибывших отмечен в 2008 г. (92,5 %), выбывших

- в 2006 г. (96,3 %). Минимальные показатели по прибытию в 2004 г. - 89,4 %, по выбытию - в 2003 г. (92,8 %).

На основе анализа данных Росстата выявлено, что основными поставщиками мигрантов на территорию ЕАО за последние четыре года являлись Сибирский, Дальневосточный федеральные округа. Уральский, Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа относятся к категории регионов-выбытия. Уральский федеральный округ (УФО) доминирует по уровню выбытия на его территорию мигрантов из ЕАО. Сальдо миграции ЕАО и рассматриваемого региона в 2005-2006 гг. составило -1 005 и -527 человек, при значительном количестве мигрантов по выбытию (-1 047 и -564) и невысоком - по прибытию (42 и 37). Более 95 % мигрантов в УФО отдали предпочтение Ханты-Мансийскому автономному округу Тюменской области (1 007 и 538 человек соответственно). Основным фактором, обусловившим сложившееся направление миграции, с нашей точки зрения, является высокий уровень жизни в субъектах УФО, проводимая работа по привлечению трудовых ресурсов в данные регионы. В 2007 г. (что сохраняется в 2008 г.) в области сформировалось положительное сальдо межрегиональной миграции, обусловленное в значительной степени снижением убыли населения в УФО (-2 человека), увеличением прироста в Дальневосточном округе (табл. 1).

Таблица 1

Миграционное сальдо ЕАО по федеральным округам, человек

|

Федерапшый округ |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

|

Центр алшый |

-85 |

-91 |

-84 |

43 |

-94 |

-92 |

|

Северо-Западный |

-29 |

41 |

-23 |

-7 |

-17 |

-13 |

|

ЮЖ№П1 |

-88 |

-30 |

-65 |

-2 |

-75 |

-3 |

|

ПрИВОЛЖСКИЙ |

12 |

-6 |

17 |

59 |

1 |

0 |

|

Уральский |

-36 |

-17 |

-1005 |

-527 |

-2 |

-7 |

|

Сйбгрский |

30 |

51 |

10 |

115 |

42 |

22 |

|

Дапшевосгочтый |

32 |

-75 |

43 |

133 |

281 |

124 |

Источник: составлено по данным Росстат

Основные регионы-прибытия мигрантов сконцентрированы в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. По мнению В.В. Миндогулова [8], удельный вес миграционного обмена между территориями Дальневосточного федерального округа за 1986-2004 гг. вырос на 37,9 %. Основные миграционные потоки сосредоточены в южной зоне региона, и объемы их возрастают. В 2005 г. 58,7 % мигрантов-дальневосточников по прибытию пришлось на долю Приморского и Хабаровского краев. Хабаровский край являлся единственной территорией на Дальнем Востоке с положительным сальдо в обмене населения со всеми дальневосточными субъектами. В течение 2000-2005 гг. из ЕАО количество выбывших в Хабаровский край превышало количество прибывших. По нашим расчетам, в 2006 г. ситуация изменилась: число мигрантов по прибытию из Хабаровского края составило 1 076 человек, по выбытию - 1 043. Таким образом, миграционный обмен ЕАО с Хабаровским краем харак-

Та блиц а 2

Удельный вес федеральных округов в числе прибывших и выбывших в ЕАО, %

|

Федеральный округ |

2003 г. |

2004 г. |

2008 г. |

|||

|

прибыло |

выбыло |

прибыло |

выбыло |

прибыло |

выбыло |

|

|

Центральный |

2,1 |

3,9 |

2,0 |

4,3 |

24 |

4,9 |

|

Северо-Западный |

0,6 |

1,2 |

0,7 |

1,7 |

0,9 |

14 |

|

Южный |

1,1 |

3,1 |

1,7 |

2,4 |

23 |

2,4 |

|

Приволжский |

3,1 |

2,7 |

3,1 |

3,1 |

2,8 |

2,8 |

|

Уральский |

0,9 |

1,7 |

0,9 |

1,3 |

13 |

Щ |

|

Сибирский |

4,8 |

3,9 |

6,3 |

4,6 |

53 |

4,8 |

|

Дальнев осточный |

87,4 |

83,5 |

85,4 |

82,7 |

84,9 |

82,4 |

Источник: составлено по данным Росстат теризовался положительным сальдо (+33).

Приведенные данные в табл. 2 подтверждают тезис о преобладании роли субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в миграционных процессах с ЕАО. Отметим, что с 2003 по 2008 гг. в 2 раза увеличилась доля Южного федерального округа по прибытию как в абсолютных, так и в относительных показателях. В целом с 2003 г. число межрегиональных мигрантов снизилось: по прибытию на 5,9 % и составило в 2008 г. (2 462 человека), по выбытию на 12,5% (2 431 человек).

Как отмечалось выше, в межрегиональных потоках основная доля мигрантов ЕАО сосредоточена в пределах ДФО. В ЕАО с 2005 г. сформировалось и сохраняется по настоящее время положительное сальдо с регионами ДФО (табл. 3). Миграционный баланс ЕАО с рассматриваемым округом в целом определяется динамикой миграционных процессов области с Хабаровским и Приморским краями, Амурской областью.

Мощность миграционного потока зависит, как правило, от двух условий: численности населения тех регионов, между которыми осуществляется миграционный обмен, и их местоположения. Чем больше численность населения регионов, участвующих в миграционном об-

Та блиц а 3 Миграционное сальдо ЕАО с субъектами ДФО, человек

|

Субъекты |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

|

ДФО |

32 |

-75 |

43 |

133 |

281 |

124 |

|

Республика Саха |

23 |

20 |

25 |

8 |

-7 |

24 |

|

Приморский край |

58 |

-44 |

32 |

-54 |

37 |

48 |

|

Хабаровский край |

-252 |

-141 |

-157 |

33 |

101 |

-135 |

|

Амурская область |

191 |

71 |

75 |

98 |

103 |

136 |

|

Камчатская область |

-1 |

-6 |

11 |

8 |

33 |

15 |

|

Магаданская область |

9 |

11 |

22 |

5 |

10 |

13 |

|

Сахалинская область |

11 |

12 |

36 |

32 |

-1 |

28 |

|

Чукотский авт. округ |

-7 |

2 |

-1 |

3 |

5 |

5 |

Источник: составлено по данным Росстат мене, и чем ближе они расположены, тем значительнее миграционные потоки. На их мощность влияют и такие факторы, как этническое, хозяйственное и природное сходство территорий, исторически сложившиеся связи ит.д.

Методологический подход к оценке интенсивности миграционного потока разрабатывался в конце 1960-х гг. Рыбаковским Л.Л. предложен коэффициент для измерения тесноты межрегиональной миграционной связи (коэффициент интенсивности межрегиональных миграционных связей - КИМС). Этот показатель нивелирует влияние на интенсивность миграционного обмена, масштабы численности населения как района выхода, так и мест вселения мигрантов [10].

Для расчета коэффициентов интенсивности межрайонных миграционных связей используется текущая статистика движения населения. Чтобы исключить случайности и возможные неточности при характеристике указанных связей между парами районов, желательно, во-первых, предпочтение отдавать использованию данных о прибывающем населении и, во-вторых, привлекать данные за относительно продолжительный период (3-5 лет). Расчет осуществляется следующим образом. Находят удельный вес всех районов выхода в миграции населения каждого района вселения в отдельности. Одновременно рассчитывают удельный вес каждого района вселения в общей численности населения всех районов за вычетом из нее количество проживающих того района, для которого осуществляется расчет. Затем первый ряд значений (удельный вес районов в миграции) делят на второй (удельный вес районов в населении) [10].

В настоящее время существующая методология дорабатывается и совершенствуется. В частности, Рыба-ковский О.Л. предлагает методологический подход к построению системы межрегиональных показателей, основанный на использовании миграционных индексов пространственной структуры (МИПС), которые являются логическим развитием коэффициентов интенсивности межрегиональных миграционных связей [11].

Кроме того, о результативности перемещения населения можно судить по числу выбывших в расчете на 1 000 (или 100) прибывших на данную территорию (коэффициент результативности миграционных связей -КРМС).

Нами рассчитаны КИМС, КРМС ЕАО с субъектами ДФО за период с 2003 по 2008 гг. Полученные результаты подтверждают сделанные выше выводы о наличии тесных связей между ЕАО, Хабаровским краем и Амурской областью (КИМСы в 2008 г. - 2,6 и 1,5 соответственно). Анализ интенсивности связей за последние шесть лет отражает лидерство Хабаровского края (табл. 4).

Используя группировку КИМСов, предложенную Л.Л. Рыбаковским [5], мы выделили группы регионов с различной интенсивностью миграционных связей ЕАО с дальневосточными субъектами. Вся совокупность КИМСов разделена на пять групп. В первую группу внесен коэффициент со значением до 0,39 включительно (низкая интенсивность). Во вторую группу (пониженная интенсивность связей) - значения от 0,40 до 0,79, в третью

Та блиц а 4

Миграционные связи ЕАО с субъектами Дальневосточного федерального округа в 2003—2008 гг.

|

Субъект |

КИМС по выбытию |

КИМС по прибытию |

КИМС по обороту миграции |

КРМС 2003-2008 гг. |

|

Республика Саха |

0,04 |

0,087 |

0,127 |

668 |

|

Приморский край |

0,14 |

0,182 |

0,322 |

933 |

|

Хабаровский край |

0,118 |

1,437 |

1,555 |

1087 |

|

Амурская область |

0,449 |

0,855 |

1,304 |

712 |

|

Камчатский край |

0,727 |

0,164 |

0,891 |

647 |

|

Магаданская область |

0,111 |

0,296 |

0,407 |

563 |

|

Сахалинская область |

0,108 |

0,217 |

0,325 |

664 |

|

Чукотский авт. округ |

0,125 |

0,25 |

0,375 |

833 |

Источник: составлено по данным Росстат

(средняя) - от 0,80 до 1,25, в четвертую (повышенная) -от 1,26 до 2,50, в пятую (высокая интенсивность) - от 2,51 и выше.

В зависимости от величины КРМС можно выделить следующие группы регионов: низкие (до 500), пониженные (500-1 000), средние (1 000-1 500), повышенные (1 500-2 000), высокие значения (более 2 000) [2].

В результате расчетов коэффициентов интенсивности межрайонных миграционных связей и коэффициента результативности миграционных связей между ЕАО и субъектами ДФО за период с 2003 по 2008 гг. получены группы субъектов округа, характеризующиеся различной степенью интенсивности связей с автономией.

При расчете КИМС по прибытию выявлено:

-

1. Большинство субъектов округа характеризуются низкой интенсивностью связей с ЕАО. К ним относятся Приморский край, Республика Саха, Камчатский край, Магаданская область.

-

2. К группам со средней и повышенной интенсивностью связей ЕАО и субъектов ДФО относятся Амурская область и Хабаровский край.

При расчете КИМС по выбытию показано:

-

1. Все регионы округа, за исключением Камчатского края, характеризуются низкой интенсивностью миграционных связей с ЕАО (величина КРМС до 500).

-

2. Камчатский край относится к группе субъектов ДФО, имеющих пониженную интенсивность связей с ЕАО (величина КРМС от 500 до 1 000).

Расчеты КРМС показали, что:

-

- все субъекты рассматриваемого округа, за исключением Хабаровского края, относятся ко второй группе с пониженным уровнем взаимодействия. Хабаровский край имеет средний уровень значений.

Обращает внимание положение Приморского края в группе с низкой интенсивностью по прибытию. Однако показатель КИМС по выбытию Приморья выше, чем Хабаровского края, те. в первый регион выбывает больше. Кроме того, показатель КРМС рассматриваемого края второй после Хабаровского. Число выбывших почти соответствует числу прибывших в Приморский край (КРМС 2003-2008 гг. составил 933).

Выводы

Экономические, политические и социальные преобразования конца 90-х гг. XX в. оказали влияние на дина мику миграционных процессов в ЕАО. Проведенный анализ перемещения населения рассматриваемого региона за последние 15 лет позволил сделать следующие выводы:

-

1. В зависимости от преобладающего вида перемещения населения в ЕАО можно выделить два этапа миграции: 1993-2002 гг. - международный, 2003-2008 гг. -м ежр егиональный.

-

2. Максимальная убыль населения отмечалась в 1990-е годы, что обусловлено нестабильной экономической, политической ситуацией как в стране, так и в регионе. Миграционный баланс на первом этапе миграций в 8 раз превышает соответствующий показатель на втором этапе. За период с 1993 по 2006 гг. в области сохраняется отрицательный миграционный прирост, однако в последние два года (2007-2008 гг.) сформировался положительный баланс.

-

3. Основными поставщиками мигрантов на территорию ЕАО являются Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

-

4. Оценка коэффициентов интенсивности миграционных связей ЕАО с субъектами ДФО за период с 2003 по 2008 гг. подтверждает наличие наиболее интенсивных миграционных связей между ЕАО, Хабаровским краем и Амурской областью.

Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ 11-33-00355а2> 11-12-79003а/Т

Список литературы Пространственно-временное распределение миграционных потоков Еврейской автономной области

- Официальный сайт Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» . Режим доступа: http://www.assoc.fareast.ru/fe.nsf/pages/gen_demogr.htm (дата обращения: 12.11.2009).

- Воробьев Н.В. Региональная организация миграция населения в сибирских условиях. Новосибирск: Наука, 2001. 158 с.

- Комарова Т.М. Современные миграционные процессы на территории Еврейской автономной области и их влияние на демографическое развитие//Миграция и развитие: V Валентеевские чтения. 13-15 сентября 2007 г. Москва. М.: Изд-во МГУ, СП Мысль, 2007. Вып. 20. С. 168-169.

- Малаха И.А. К вопросу о влиянии миграционных процессов на экономическую безопасность.//Использование иностранной рабочей силы в России: проблемы и перспективы: мат-лы круглого стола/отв. ред. Б.А. Хейфец. М.: ИМЭПИ РАН, 2005. С. 38-43.

- Миграция населения Еврейской автономной области в январе -декабре 2008 года. Стат. бюллетень № 46. Биробиджан: Еврстат ЕАО, 2009. 16 с.

- Миграция населения Еврейской автономной области в январе -декабре 2006 года. Стат. бюллетень № 52. Биробиджан: Еврстат ЕАО, 2007. 17 с.

- Миграция населения. Теория и практика исследования. М.: ОАО «Внешторгиздат», 2001. Вып.1. 176 с.

- Миндогулов В.В. Миграционная компонента в формировании населения Дальнего Востока//Миграция и развитие: V Валентеевские чтения. 13-15 сентября 2007 г. Москва. М.: Изд-во МГУ, СП Мысль, 2007. Вып. 20. С. 188-192.

- Мотрич Е.Л. Демография и миграционная ситуация в Дальневосточном федеральном округе//Вестник ДВО РАН. 2004. № 6. С. 101-110.

- Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. (Очерки теории и методов исследования). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00-%2001ucheb-00-0-0-0prompt-10-4-0-0l-1-ru-50-20-about-00031-001-1-0windowsZz-1251-00&a=d&c=01ucheb&cl=CL1&d=HASH4cf2195294e4408760d98b (дата обращения: 15.05.2009)

- Рыбаковский О.Л. Миграция населения между регионами: совершенствование методологии анализа: автореф. дис. … д-ра экон. наук. М.: Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2009. 50 с.

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.

- Численность и миграция населения Российской Федерации. Стат. бюллетень. М.: Госкомстат России, 1993-2003.

- Численность и миграция населения Российской Федерации. Стат. бюллетень. М.: Росстат, 2004-2008.