Пространственно-временной анализ степных пожаров в Приэльтонье на основе данных ДЗЗ

Автор: Шинкаренко Станислав Сергеевич

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 1 (11), 2015 года.

Бесплатный доступ

В ходе исследования были проанализированы космоснимки за период 1985-2014 гг. с целью выявления причин возникновения степных пожаров в Приэльтонье, а также причин их возникновения. Установлено, что наибольшее влияние на ландшафты пожары оказывают в начале ХХI в., что вызвано снижением поголовья скота и уменьшением пастбищных нагрузок в конце 1990-х годов. На основе данных ДЗЗ построена карта повторяемости пожаров в районе исследований, а также карта территорий, восстанавливающихся после пожаров разных лет. Полученные материалы позволят эффективно организовать дальнейшее наземное обследование этих участков для полного описания и оценки процессов восстановления растительности и их связь с длительностью пирогенных сукцессий.

Слова: приэльтонье, степные пожары, гис-технологии, картографирование, дзз, агроландшафты, антропогенные факторы, трансформация экосистем

Короткий адрес: https://sciup.org/14967521

IDR: 14967521 | УДК: 55 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.1.9

Текст научной статьи Пространственно-временной анализ степных пожаров в Приэльтонье на основе данных ДЗЗ

DOI:

К концу ХХ в. наблюдалось повсеместное сокращение поголовья скота, это привело к восстановлению растительности на пастбищах. Из-за отсутствия выпаса и сенокосов накапливалась растительная ветошь, что привело к почти ежегодным масштабным степным пожарам [2; 11; 12].

Огонь, наряду с температурным режимом, почвами, влагообеспеченностью, является одним из важнейших факторов, воздействующих на растительность. Регулярные пожары могут быть определены как экзогенный локальный фактор, приводящий к нарушениям и трансформации экосистем. Пожары могут возникать как по вине человека, так и по естественным причинам [13].

Влияние пала на степную растительность зависит от времени возникновения и развития пожара. Во влажное время года палы менее опасны для растений (особенно ранневесенние), в этот период почва еще содержит достаточно влаги, большая часть видов накапливает фитомассу с высоким содержанием воды. Поздневесенние и летние пожары подавляют развитие вегетативных органов растений, вследствие чего смещаются фенофазы, а плодоношение и цветение могут не происходить [1; 5; 6].

Наибольшее деструктивное действие на фитоценозы оказывают летние пожары. После палов во второй половине лета продуктивность степных и сухостепных фитоценозов снижается вдвое [10], растительные сообщества угнетены и на следующий год [9].

Результат трансформации степных сообществ огнем в значительной мере зависит от периодичности палов. Ежегодные пожары повреждают мелкие и крупные дерновины злаков, приводят к снижению продуктивности фитоценозов, вызывают уплотнение почвы, что препятствует воздухообмену и нормальной водопроницаемости. Это ведет к дефляции и эрозии из-за увеличения поверхностного стока [16].

Для оценки пространственно-временного распределения пожаров был выбран район Приэльтонья – территория, располагающаяся в двух ландшафтных районах – Эльтонском и Джаныбекском [7], издавна привлекающая внимание ученых.

Исследуемый регион с начала XXI в. практически ежегодно подвергался воздей- ствию огня. По материалам космической съемки спутниками Landsat 7 и 8 (рис. 1) выделены территории, подвергнувшиеся воздействию пирогенного фактора в 2002–2014 гг. с использованием общепринятых методик обработки данных ДЗЗ [4; 8]. В конце ХХ в. на территории Приэльтонья степные пожары практически не случались, а те, что происходили, имели незначительную площадь. С 2004 г. почти 54 % территории было охвачено пожаром хотя бы один раз (табл. 1).

Наиболее обширными были пожары 2005, 2010, 2012 и 2014 гг., в каждый из них было охвачено огнем более 20 % территории Джа-ныбекского и Эльтонского ландшафтных районов (см. табл. 2).

Рис. 1. Фрагмент космоснимка Landsat 8 (июль 2014 г.), иллюстрирующий степные пожары

Таблица 1

Общая площадь территорий Приэльтонья, подвергнувшихся пожарам с 2004 по 2014 год

|

Показатели |

Площадь, км2 |

Доля в исследуемой территории, % |

|

Территории, подвергнувшиеся пожарам |

4 279,14 |

53,9 |

|

Территории, не подвергавшиеся пожарам |

3 662,86 |

46,1 |

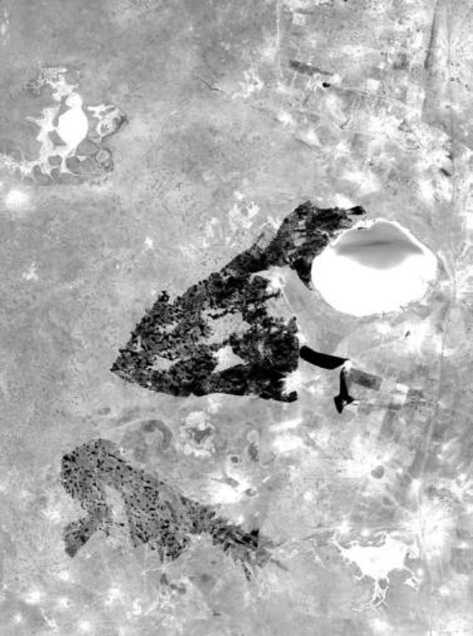

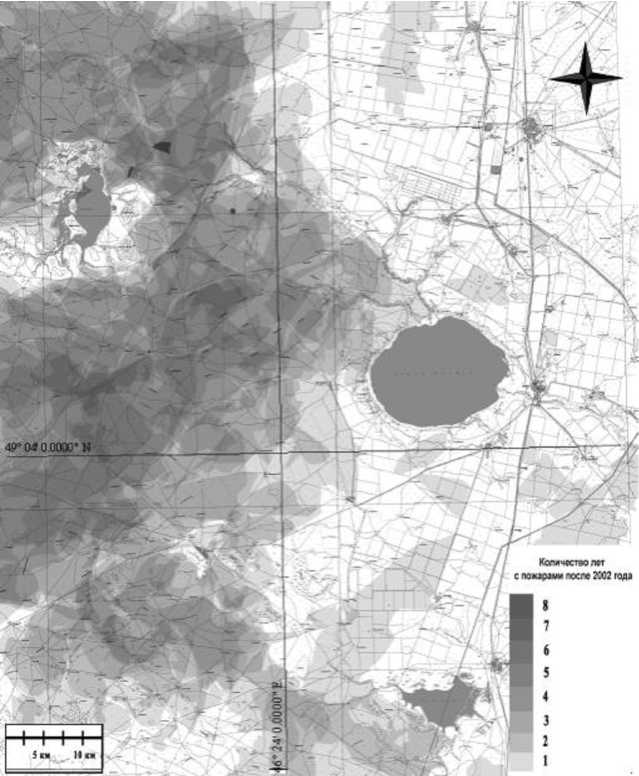

Полученные в результате дешифрирования космических снимков карты (см. рис. 2 и 3) позволяют визуально оценить масштаб воздействия пирогенного фактора в изучаемом регионе. Анализ электронных карт позволил определить повторяемость пожаров (см. табл. 3) и выделить участки, наиболее подвергнутые воздействию пирогенного фактора, а также определить периоды, в которые каждый из этих участков не подвергался возгораниям.

Зона наибольшей частоты пожаров (8 лет с пожарами с 2004 по 2014 г.) лежит на 25–30 км южнее озера Булухта на террито-

Таблица 2

Площади степных пожаров на территории исследуемого района (2004–2014 гг.)

|

Год |

Площадь, км2 |

Доля в исследуемой территории, % |

|

2004 |

1 061,50 |

13,4 |

|

2005 |

1 926,06 |

24,3 |

|

2006 |

1 358,50 |

17,1 |

|

2007 |

651,13 |

8,2 |

|

2008 |

498,89 |

6,3 |

|

2009 |

1 146,96 |

14,4 |

|

2010 |

1 603,55 |

20,2 |

|

2011 |

690,00 |

8,7 |

|

2012 |

2 354,94 |

29,7 |

|

2014 |

2 174,05 |

27,4 |

Рис. 2. Карта повторяемости пожаров в Приэльтонье в 2002–2014 гг.

Рис. 3. Карта распределения территорий, которые не подвергались воздействию пирогенного фактора после пожаров разных лет

Таблица 3

Повторяемость пожаров в исследуемом районе (2004–2013 гг.)

На распространение пожаров влияют природные и антропогенные факторы. К естественным (природным) факторам можно отнести направление и силу ветра, особенности рельефа и гидрографии, осадки, влажность почв и растительности. Прокладка дорог, закладка минерализованных полос, выпас скота, распашка сельхозугодий, мероприятия по борьбе с уже возникшими пожарами относятся к элементам деятельности человека по борьбе с огнем [14; 17; 18; 20].

Так, восточный и южный берег озера Булухта, представленные мокрыми солончаками, препятствовали продвижению огня к прибрежным экосистемам, а пожары, возникавшие к северу-западу от Эльтона, не смогли преодолеть сильно врезанное русло реки Хары.

Ветер же может как остановить, так и способствовать быстрому распространению огня на новые участки, а подхватываемые им горящие растения жизненной формы перекати-поле способны поджечь в считанные минуты многие гектары степи.

Антропогенная трансформация среды также создает препятствия для продвижения пожаров:

– грунтовые дороги, дороги с твердым покрытием, насыпи и т. п. формы способны остановить огонь, особенно при слабом ветре;

– выпас скота, уменьшающий фитомассу растений, следовательно, и количество растительной ветоши, накапливающейся в ценозе. В результате в местах, подвергающихся интенсивному выпасу, травостой настолько разреженный, что возгорание невозможно;

– в прилегающих к населенным пунктам и сельскохозяйственным полям районах пожары быстро тушатся людьми, в целях недопущения возгорания посевов и построек, по этой причине пожары в окрестностях населенных пунктов значительного распространения не получают [15; 19; 21].

Практически все причины возгораний в исследуемом регионе носят антропогенный характер. К природным факторам, приводящим к возгораниям, могут быть отнесены только удары молний при сухой грозе. Основные причины – функционирование военного полигона, палы и спонтанные возгорания, возникающие, например, от непотушенной сигареты.

Анализ карты, отражающей частоту пожаров на различных участках исследуемой территории, позволил выявить сдерживающие факторы для распространения огня.

Возгорания к югу и востоку от озера Эльтон летом 2012 г., очевидно, связаны с проходящими здесь транспортными путями. Очагами возникновения пожаров на северном склоне горы Улаган, к северо-востоку от пос. Вен-геловка и к югу от пос. Эльтон, являлись прилегающие к железной дороге участки. Пожары к югу от озера Эльтон начали свое распространение от дорог пос. Приозерный – пос. Б. Симкин и пос. Приозерный – хут. Отгонный. Вероятно, причиной мог быть неумышленный поджог. На юг от озера Эльтон простирается полоса, которая никогда не подвергалась воздействию огня. Это связано с большой плотностью скотоводческих ферм на этом участке. Сбитые пастбища из-за редкого травостоя и отсутствия мортмассы не загораются и являются антропогенными препятствиями для пожаров. Существенной преградой для огня при отсутствии ветра являются грунтовые дороги, благодаря которым значительная часть возгораний не получила распространения.

Анализируемые материалы позволили выявить причины возникновения степных пожаров, а также препятствия к их распространению. В статье определены территории, на которых протекают пирогенные сукцессии разной продолжительности. Дальнейшее наземное обследование этих участков позволит более полно описать и оценить процессы восстановления растительности и их связь с длительностью сукцессии.

Список литературы Пространственно-временной анализ степных пожаров в Приэльтонье на основе данных ДЗЗ

- Бананова, В. А. К вопросу изучения влияния пожаров на растительность Европейской полупустыни/В. А. Бананова, В. Г. Лазарева//Вестник Калмыцкого университета. -2007. -№ 3. -С. 98-102.

- Кулик, К. Н. История освоения Волгоградского Заволжья/К. Н. Кулик, А. С. Рулев//Материалы к слушаниям Волгоградской Облдумы. -Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 2000. -12 с.

- Левыкин, С. В. Восстановление степей: от аграрного консерватизма и природоохранного радикализма к полноценным экосистемам/С. В. Левыкин, Г. В. Казачков//Степи Северной Евразии: материалы Шестого междунар. симпоз. и Восьмой междунар. школы-семинара молодых ученых «Геоэкологические проблемы степных регионов». -Оренбург, 2012. -С. 444-449.

- Методические указания по дистанционному эколого-экономическому мониторингу аридных пастбищ на основе ГИС-технологиий/К. Н. Кулик . -М.: РАСХН, 2009. -37 с.

- Опарин, М. JI. Влияние палов на динамику степной растительности/М. Л. Опарин, О. С. Опарина//Поволж. экол. журн. -2003. -№ 2. -С. 158-171.

- Работнов, Т. А. О значении пирогенного фактора для формирования растительного покрова/Т. А. Работнов//Ботанический журнал. -1978. -Т. 63, № 11. -С. 1605-1611.

- Рулев, А. С. Ландшафтно-географические исследования степных ландшафтов Нижнего Поволжья/А. С. Рулев//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2011. -№ 2 (2). -С. 59-68.

- Рулев, А. С. Картографо-аэрокосмический мониторинг аридных агроландшафтов/А. С. Рулев, В. Г. Юферев, М. В. Юферев//Вестник Института. -2011. -№ 1 (22). -С. 57-62.

- Сангаждиева, Л. Х. Восстановление напочвенного покрова после пожаров в полупустынных районах Калмыкии/Л. Х. Сангаджиева, Ц. Д. Даваева, В. У. Манджиев//Естественные науки. -2005. -№ 10. -С. 29-33.

- Скользнева, Л. Н. Влияние пирогенного фактора на растительность Морозовой горы/Л. Н. Скользнева, Т. В. Недосекина//Флора и растительность Центрального Черноземья-2013: материалы Межрегион. науч. конф. -Курск, 2013. -С. 141-146.

- Сотнева, Н. И. Опыт земледельческого использования территории севера Прикаспия/Н. И. Сотнева//Бюллетень Почвенного ин-та им. В. В. Докучаева. -2006. -Вып. 58. -С. 45-57.

- Шинкаренко, С. С. Оценка влияния пастбищных нагрузок на аридные экосистемы на примере Приэльтонья/С. С. Шинкаренко//Антропогенная трансформация геопространства: история и современность: материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 28-29 апр. 2014 г./редкол.: С. Н. Канищев (отв. ред.) -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. -С. 59-64.

- Buck-Diaz, J. California Rangeland Monitoring and Mapping: A Focus on Grassland Habitats of the San Joaquin Valley and Carrizo Plain/J. Buck-Diaz, B. Harbert, J. Evens. -2011 2707 K Street. -80 p.

- CЕС. Analysis of the Effects of Fire, Grazing, and the Distance to Wetlands on Grassland Bird Abundance. Montreal, Canada. Commission for Environmental Cooperation, 2003. -Р. 189.

- Cheney, N. P. The influence of fuel, weather and fire shape variables on fire spread in grasslands/N. P. Cheney, J. S. Gould, and W. R. Catchpole//Int. J. Wildland Fire. -1993. -№ 3 (I). -Р. 31-44.

- Cheney, P. Grassfires: Fuel, weather and fire behaviour/P. Cheney, and A. Sullivan. -2nd ed. -CSIRO Publishing, 2008. -150 p.

- Dunkan, R. S. Forest Succession and Distance from Forest Edge in an Afro-Tropical Grassland/R. S. Dunkan, V. E. Dunkan//BIOTROPICA 32 (1). -2000. -Р. 33-41.

- McArthur, A. G. Grassland fire danger meter MkV/A. G. McArthur//CSIRO Division of Forest Annual Report. -1976-1977. -58 p.

- Morvan, D. Numerical Study of the Interaction between a Head Fire and a Backfire Propagating in Grassland/D. Morvan, S. Meradji, W. Mell//Fire safety dcience-proceedings of the tenth international symposium. -2011. -Р. 1415-1424.

- Pereira, P. Spatial models for monitoring the spatio-temporal evolution of ashes after fire -a case study of a burnt grassland in Lithuania/P. Pereira and other//Solid Earth. -2013. -№ 4. -Р. 153-165.

- Serbina, L. Landsat uses and benefits -Case studies by application area: U.S. Geological Survey Open-File Report/L. Serbina, H. M. Miller. -2014. -1108. -61 p.