Пространственно-временные паттерны развития территориальных общностей: возможный сценарий изменений

Автор: Дроздова Юлия Алексеевна, Мартинсон Жанна Сергеевна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 4 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Пространство и время являются необходимыми условиями жизни территориальных общностей, поскольку все происходящие события локализованы, имеют причинно-следственные связи, обеспечивающие процессуальность, продолжительность и устойчивость развития территории. Горожане и сельские жители участвуют в создании, потреблении, воспроизводстве и капитализации социальных ресурсов региона, которые образуются вследствие их социальных взаимодействий, социальных связей, отношений, мотивов, целей и способов их достижения в течение длительного времени на определенной территории. Социальные изменения, происходящие под влиянием различных факторов, среди которых авторы выделяют социальную ресурсообеспеченность, определяют пространственно-временные паттерны развития территории. На паттерны развития региона влияют «текучая современность», ситуативность и спонтанность действий акторов, внезапность и событийность, неопределенность и изменчивость. Рассматривая регион как пространственно-временной континуум, авторы предполагают, что территориальные общности сельских жителей и горожан образуют сложившуюся и изменяющуюся систему социальных связей и взаимодействий, с определенными моделями территориального социально-экономического поведения, доверием к институциональным / неинституциональным субъектам, с другими социальными ресурсами. На пространственно-временные паттерны развития влияют объективные факторы - экономический кризис, эпидемии, военные конфликты, политическая ситуация в стране и мире. Но глокализация при нивелировании пространственных различий в странах и регионах, городах и поселениях, характеризуется сохранением локальных особенностей, связанных с историей, традициями, имиджем территории, которые мы также относим к социальным ресурсам. Субъективные факторы связаны с пониманием региона как социального пространства, где в результате взаимодействия людей, групп, общностей появляются идеи и смыслы сохранения и развития территории. Субъективные факторы в современных условиях «нелинейных» изменений могут стать определяющими вектор этого развития: мотивация жителей к самореализации в настоящем и будущем на данной территории, доверие, территориальная идентичность, солидарность с земляками. Авторами статьи на основе результатов комплексного эмпирического социологического исследования разработан интегральный индекс социальной ресурсообеспеченности (ИСРО), объединяющий данные показатели. От изменения индекса социальной ресурсообеспеченности зависят пространственно-временные паттерны развития территориальных общностей и региона.

Территориальные общности, социальная турбулентность, пространственно-временные паттерны развития, атомизация общества, социальные ресурсы, солидарность, индекс социальной ресурсообеспеченности

Короткий адрес: https://sciup.org/149142297

IDR: 149142297 | УДК: 316.77:316.422.42 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2022.4.6

Текст научной статьи Пространственно-временные паттерны развития территориальных общностей: возможный сценарий изменений

DOI:

На пространственно-временные паттерны влияют «нелинейные» множественные социальные изменения: экономический кризис, нестабильная политическая ситуация, воен- ные конфликты, санкции, растущая миграция, пандемия, связанная с COVID-19 инфекцией, – которые, будучи рискогенными, определяют условия и ограничения для развития территориальных общностей, углубляют переживание «социальной травмы» [Штомпка 2001], в связи с чем, данное исследование является актуальным и востребованным.

В современных условиях различия в жизнедеятельности территориальных общностей горожан и сельских жителей нивелируются: пространственное развитие территорий определяют стратегические документы государственного управления, которые направлены на преодоление диспропорций в развитии российских локаций. Но ресурсообеспеченность территорий, прежде всего социальными ресурсами, не характеризуется только количественными показателями: рост социального неравенства, рисков, нестабильность, социальная разобщенность, индивидуальные стратегии адаптации и выживания в условиях социальной турбулентности, убывание населения, атомизация общества, – все это определяет качественные характеристики развития территории и ее будущее.

В основе исследования территориальных общностей, прежде всего, следует выделить общностный подход, основателем которого является немецкий социолог Ф. Тённис [Тённис 2002], впервые использовавший понятие «общность». Постоянный процесс взаимодействия людей порождает общности, сами общности воспроизводятся и поддерживаются взаимодействием. Идея обобществления через взаимодействия получила развитие в трудах Г. Зиммеля [Зиммель 1996], М. Вебера [Вебер 1990], Э. Дюркгейма [Дюркгейм 1994], Я. Щепаньского [Щепаньский 1969], Т.И. Заславской [Заславская 1983], Г.Е. Зборовского [Зборовский 2014].

Территория в определении исследователей является определяющим фактором социальных отношений и связей, что мы можем найти в работах Дж. Хиллери [Hillery 1955], который выделяет следующие признаки: «а) территорию; ...б) социальное взаимодействие; ...в) наличие прочных связей между индивидами» (цит. по: [Bates, Bacon 1972, 372–373]).

Люди, идентифицируя себя с определенной территорией, образуют общности, и именно от позиции людей, от их желания выстраивать солидарные отношения и интенсивные связи зависит существование территориальной общности. Но, как показывает проведенное исследование, само существование общности не является данностью, процесс трансформации может разрушать ее или образовывать иные формы общности, например, виртуальные сообщества («воображаемые сообщества») [Андерсон 2001], что мы наблюдаем в ситуации карантина и самоизоляции в связи с короновирусной инфекцией, полностью трансформирующей социальную реальность.

Достаточно новым в контексте данного исследования является сетевой подход, в рамках которого территориальные общности определяются как сеть социальных взаимодействий. Эта концепция представлена в работах Дж. Коулмана [Коулман 2001]; B. Wellman [Wellman 1999]; Б. Латура [Латур 2014], E. Erikson [Erikson, 2013]. Для нас важным является определение сети как совокупности позиций горожан и сельских жителей и функциональных отношений между ними, а также ресурсов, которыми обладают акторы. Неравенство ресурсов закрепляет за акторами неравные структурные позиции. Позиции в социальной сети являются узлами пересечения множества связей-отношений, определяя ее многомерность и стабильность взаимодействий.

Исследование территориальных общностей на основе ресурсного подхода позволяет апробировать идею формирования и изменении (возрастании/убывании) социальных ресурсов в процессе жизнедеятельности горожан и сельских жителей, в зависимости от их отношения к территории и друг другу, принимаемых решений и их последствий. Методология данного подхода представлена в исследованиях зарубежных авторов – A.B. Sorensen [Sorensen 2000], М. Кастельса [Кастельс 2000], S. Mutzel, [Mutzel, 2009], H. White [White, 2008], и отечественных – Т.И. Заславской [Заславская 1983], Н.Е. Тихоновой [Тихонова 2006], В.В. Радаева [Радаев 2019], Д.В. Мальцевой [Мальцева 2018], В.С. Вахштайна [Вах-штайн 2013] и др.

Состояние «социальной турбулентности» [Яницкий 2011] характеризуется: дефицитом ресурсов и риском их воспроизводства. Концепт «социальной турбулентности» получил развитие в исследованиях социальных рисков О.Н. Яниц-кого [Яницкий 2011], У. Бека, С. Лэша, Э. Гидденса [Beck, Giddens, Lash 1994], М.А. Никулиной, Б.Б. Джамаловой, М.Ю. Колодиева, Е.Ю. Шулова [Никулин и др. web].

Социальные трансформации оказывают влияние на пространственно-временные паттерны развития общностей, что обусловило цель исследования: определить траектории возможного сценария развития территориальных общностей региона в условиях социальной нестабильности и рискогеннос-ти для прогнозирования в региональном управлении.

Алгоритм решения исследовательских задач обусловлен целью: охарактеризовать социальные ресурсы (такие как, социальный капитал, доверие, солидарность) территориальных общностей горожан и сельских жителей Волгоградской области; их социальные отношения и взаимодействия, влияющие на пространственно-временные паттерны развития территориальных общностей; на основе эмпирических данных осуществить методологическую разработку интегрального индекса социальной ресурсообеспеченности для формирования солидарной среды управления, преодоления «социальной аномии» и разобщенности [Дроздова Мартинсон 2020], обеспечивающих развитие регионов.

Исследование и методы

В статье представлены результаты комплексного социологического исследования, включающего количественные и качественные социологические методы. Эмпирические данные, позволяющие анализировать и прогнозировать развитие территории, были получены с использованием следующих социологических методов: 1) опрос сельских жителей (Волгоградская область, n = 332, июль – сентябрь 2019 г.; n =100, март – апрель 2022 года; 2) опрос жителей городов (Волгоградская область, n = 516, июль – август 2019 г.; 3) глубинные интервью (представители городской и сельской территориальных общностей Волгоградской области, N = 10, июль 2019 – январь 2020 г.); 4) экспертные интервью с представителями научного сообщества, органов муниципальной и региональной власти; ( N = 10, июль 2019 – январь 2020 г.; N = 10, март – апрель 2022 г.).

Использование комбинированной стратегии на «полевом» этапе исследования, мониторинг результатов на протяжении 2019–2022

гг. дают основания для разработки интегрального индекса социальной ресурсообеспечен-ности, который позволяет прогнозировать развитие территориальных общностей в пространственно-временном континууме региона в условиях социальной турбулентности.

Результаты и дискуссия

Территориальная общность является самостоятельным системообразующим элементом территориальной структуры общества, включающим: определенную группу населения (в контексте статьи – горожан и сельских жителей); социальное пространство с его природными, материально-техническими и социальными ресурсами; модели взаимодействия, сеть социальных отношений.

Содержание и интенсивность социальных отношений и взаимодействий территориальных общностей определяется их сходством и различиями. Чем более похожими ресурсами обладают общности, тем больше оснований для солидаризации, социального обмена, объединения усилий, направленных на реализацию индивидуальных и общностных стратегий развития. В контексте нашего исследования важно, что территориальные общности горожан и сельских жителей представляют пространственновременную социальную организацию. Общность пространства и времени, устойчивая система взаимодействий, формирующих и воспроизводящих социальный капитал, территориальная идентичность [Зборовский 2014], – все это является важным основанием для сравнительного ресурсного анализа территориальных общностей.

Различия в жизнедеятельности территориальных общностей также стимулируют взаимодействия, обмен результатами деятельности, внутреннюю миграцию. Все эти процессы влияют на сценарий развития территории, определяют векторы изменений.

Основной гипотезой исследования является предположение, что горожане и сельские жители имеют различные пространственно-временные паттерны развития, и вследствие этого разные сценарии возможных изменений, определяемые такими социальными ресурсами, как социальный капитал, пространство и время, доверие, со- циальная активность, солидарность в современных условиях социальной нестабильности, анализ которых осуществлен в данной статье. При этом мы предполагаем, что есть тенденция к сближению данных общностей из-за различных эндогенных (например, убывание населения из городов и сельских территорий) и экзогенных (например, экономический кризис) изменений, снижения ресурсного потенциала провинциальных территорий.

Социальные ресурсы территориальных общностей воспроизводятся на микро- и макроуровнях. Межличностные связи, их масштаб, интенсивность, определяют социальный капитал и являются системообразующими для территориальных общностей, основной характеристикой микроуровня. Макроуровень воспроизводства социального капитала в контексте развития территориальных общностей представляет регион.

Социальный капитал как основной ресурс общности влияет, на наш взгляд, на социальное самочувствие, социальную активность на определенной территории, удовлетворенность жизнью.

Социальный капитал во многом определяет пространственно-временные паттерны развития горожан и сельских жителей, создает возможности и ограничения в его формировании и воспроизводстве [Barbieri 2003, 684].

Общностная модель территориального поведения [Рязанцев, Завалишин 2006] предполагает интенсивные взаимодействия внутри общности, взаимопомощь, поддержку, принятие «других» в качестве «своих» [Зиммель 2008], – все это формирует, воспроизводит и увеличивает социальный капитал как основной социальный ресурс.

В целом мы получили данные, подтверждающие гипотезу исследования о разнонаправленной динамике развития территориальных общностей, но характеризующие новую социальную реальность: ответы горожан демонстрируют большую значимость родственных связей, чем ответы сельских жителей. Так, например, «когда Вам нужна компания» 86,6 % опрошенных горожан выбирают родственников и друзей, 82,6 % сельских жителей, участников опроса, демонстрируют эту готовность. За консультацией по экономичес- ким (юридическим вопросам) к родственникам и друзьям обратились бы 47,2 % (45,6 %) опрошенных горожан, в этих же ситуациях такой же выбор сделали только 37 % (36,7 %) опрошенных сельских жителей. На наш взгляд, ответы респондентов свидетельствуют о влиянии социальных трансформаций на паттерны развития территориальной общности, в сложившихся рискогенных обстоятельствах повышается роль первичных групп. Большая ценность родственных отношений у горожан объясняется недостаточностью данного ресурса [Ежевская 2015], особенно в условиях вынужденных эпидемиологических ограничений. Так, о своем желании устроить большое торжество и вечеринку, после режима самоизоляции, в кругу родственников и друзей заявили 75,3 % горожан, только 70,6 % сельских жителей, принявших участие в опросе, были солидарны с ними.

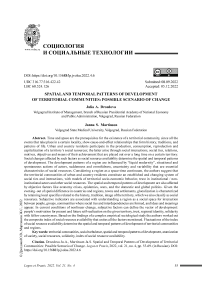

Во многом с этим мнением респондентов коррелирует их отношение к тем, с кем они находят наибольшее взаимопонимание (см. рис. 1).

Как видим, большинство опрошенных, считает, что это также близкие родственники. По мнению информанта, объяснение значимости первичных групп можно найти в традиционных, ментальных установках людей и повседневных практиках:

Вот менталитет очень важен в этом… Каким образом родственные связи живут в людях? Потому что, знаете, вот «с глаз долой – из сердца вон» – это самый плохой фактор, который сегодня проявляется, да. Вот человек уехал и забыл о всем том, что его связывало с прежней жизнью, понимаете… С другой стороны, если в семье, в этих кланах существуют какие-то иные отношения близости внутренней – поддержание связей, приглашение в гости, приезд на праздники… и так далее… – то это, в общем, я думаю, усиливает эти взаимодействия, и усиливает тенденции этих общностей городских в сторону сельских и наоборот, сельских в сторону городских. То есть, вот эти внутренние взаимодействия, основанные на ментальных характеристиках людей» (информант № 20, эксперт, представитель научного сообщества).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Среди каких людей Вы встречаете наибольшее взаимопонимание?» (по всему массиву, в %)

Хотя в компании друзей жители области также нередко находят взаимопонимание (55,1 %), но, как мы видели выше, такое взаимопонимание не дает оснований полагаться в своей жизни на данную группу людей в различных ситуациях.

Преобладание семейно-родственных, дружеских отношений, ориентация на «первичные группы» не способствуют формированию территориальной общности, в которой существуют общностные, общественные отношения, предполагающие обезличенные требования и ответственность, деловое взаимодействие, готовность прийти на помощь незнакомым жителям города / сельского поселения.

Концепция Ф. Тенниса [Теннис 2002] основывалась на эволюции «традиционных» общностных оснований (общность по крови, родству и т. д.,) в общественные основания образования общности (источник доходов, близость в социальной структуре, по видам занятости, профессии, образованию). В современных условиях, сходство общностных и общественных характеристик территориальных общностей горожан и сельских жителей позволяют нам говорить о гибридности и трансформации социальных отношений в пространственно-временной организации.

Как показало мониторинговое пилотажное исследование ( n = 100, март – апрель 2022 г.), пандемия внесла существенные корректировки в социальные отношения сельских жителей, в случае болезни 53,9 % респондентов предпочли бы ни к кому не обращаться, а решать проблемы со здоровьем самостоятельно. С одной стороны, предполагаем, что данный ответ связан с заботой и страхом за здоровье своих родных, друзей в условиях пандемии, с другой стороны, свидетельствует о еще большей атомизации общества в условиях пандемии и росте недоверия, в том числе к институциональным акторам (медицинским учреждениям, врачам):

Родственникам, друзьям не разрешала приезжать в больницу, боялась, что заразятся. Был большой страх и за свою жизнь: медицина в плачевном состоянии, лекарств нет, специалистов нет, в больницу в 2020 г. попадали по знакомству, хочешь – не хочешь рассчитываешь только на себя и Божью помощь » (сельская жительница, Волгоградская область, 45 лет).

Растущая атомизация общества, «социальная аномия», – данные состояния, по мнению классика социологии Э. Дюркгейма, «возникают в момент общественной дезорганизации, будет ли она происходить в силу болезненного кризиса или, наоборот, в период благоприятных, но слишком внезапных социальных преобразований – общество оказывается временно неспособным проявлять нужное воздействие на человека» [Дюркгейм 1994, 237].

При реализации гранта РФФИ № 19-411340002 «Территориальные общности в условиях социальных трансформаций: социологоуправленческий анализ» (руководитель – Ю. А. Дроздова) авторским коллективом статьи был использован междисциплинарный индексный метод и впервые осуществлен расчет индекса социальной ресурсообеспеченно-сти (ИСРО). Данный индекс разработан авторами статьи, на его основании составлена карта обеспеченности социальными ресурсами территориальных общностей Волгоградской области.

При разработке индекса социальной ре-сурсообеспеченности (ИСРО) авторы дополнили показатели Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), применяемого ООН с 1990 года. Были учтены и другие методики, в частности, С.А. Айвазяна [Айвазян 2003], Г.П. Петропавловой [Петропавлова 2011], Л.А. Беляевой [Беляева 2009], а также «кризисный индекс качества жизни», разработанный Н.Е. Зубаревич [Зубаревич 2003], основанный на статистических показателях кризисного состояния регионов.

Разработанный авторами в грантовском исследовании интегральный показатель – индекс социальной ресурсообеспеченности – состоит из нескольких смысловых блоков: социальное самочувствие, социальная активность, социальные связи и их интенсивность, миграционные установки, доверие к социальным акторам, оценка качества жизни и т. д. Каждый показатель характеризует состояние локальной общности, социальные ресурсы исследуемой территории. Полученные количественные данные могут использоваться для дальнейшей научной рефлексии социальных ресурсов, качества жизни, сопоставления субъективных и объективных характеристик в одном интегральном показателе, имеющем количественные и качественные коннотации. Индекс представляет собой порядковую шкалу (от 0 до 32), где 0 – наименьшее (min) значение ресурсообеспеченности территориальной общности, а 32 (max) – наибольшее.

Семь основных групп объединили 28 показателей обеспеченности социальными ресурсами:

-

– «самооценка текущего состояния респондента (общее настроение, качество жизни, удовлетворенность);

-

– миграционные установки (желание переехать в другой город / село);

-

– оценка привлекательности города/ села (для отдельных категорий граждан и прибывшего населения в отдельности);

-

– оценка солидарности территориальной общности (с отдельными категориями граждан и прибывшего населения в отдельности);

-

– оценка текущего взаимодействия в территориальной общности (внутри общности и отдельно с прибывшим населением);

-

– уровень доверия к социальным институтам и субъектам;

-

– базовые установки населения» [Дроздова web].

Индекс представляет собой сумму долей положительных ответов респондентов по отдельным городским и сельским округам (по миграционным установкам положительными для индекса считались ответы, свидетельствующие о желании остаться в городе/селе), а также среднего арифметического показателя генерализованного (обобщенного) доверия.

Остановимся на некоторых деятельностных показателях, формирующих пространственно-временные паттерны развития территориальных общностей Волгоградской области, к ним мы относим оценку солидарности территориальной общности и оценку текущего взаимодействия. Эти показатели характеризуют социальный капитал территориальных общностей как их основной социальный ресурс.

Мы рассматриваем солидарность как приоритетный пространственно-временной паттерн развития территориальной общности, в котором, по мнению А.Б. Гофмана, сочетаются: «1) взаимозависимость, взаимодопол-нительность и общность интересов индивидов, групп, обществ; 2) взаимная симпатия, сочувствие, сопереживание, консенсус социальных акторов; 3) их приверженность одним и тем же нормам и ценностям; 4) их общая социальная (групповая) идентичность; 5) соци- альная связь в самом широком смысле; 6) социальная интеграция; 7) общность взглядов и ответственности акторов; 8) совместная деятельность для достижения определенной цели; 9) альтруистическая помощь, взаимопомощь или поддержка социальных акторов; 10) моральная обязанность, основанная на ценности справедливости и предписывающая помощь другим людям (ближним, соратникам в общем деле, нуждающимся, обделенным судьбой); 11) различные формы социальной, экономической и политической поддержки, в том числе со стороны государства, направленные на улучшение положения определенных социальных групп и слоев, включая деятельность институтов социальной защиты и социального страхования; 12) совместная ответственность за что-либо» [Гофман 2014, 29]. При оценке уровня солидарности горожан и сельских жителей были получены эмпирические данные, представленные в таблице 1 и впервые проанализированные в статье соисполнителя гранта РФФИ А.В. Одинцова [Одинцов web, 19].

Статистический анализ различий между оценками городских и сельских жителей с помощью критерия U-Манна-Уитни показал, что по всем вопросам различия во мнениях являются значимыми. Как видно из данных опроса (таблица 1), горожане в целом более склонны дистанцироваться с другими, абсолютное большинство участников опроса выбирают ответ «солидарности нет, но и не конфликтуем». Горожане реже (32,8 % опрошенных), чем сельские жители (51,5 % респондентов) отмечают, что с соседями по дому их отношения характеризуются солидарностью. Но, на наш взгляд, на это влияют объективные факторы – характер расселения в сельской местности, проживание в частных домах, – обуславливают более частые повседневные взаимодействия. Только 17,1 % горожан – участников опроса оценили свои взаимодействия внутри территориальной общности как «есть солидарность, частые взаимодействия».

Эксперты гранта также противоречиво оценивают существующие взаимодействия с соседями, и в целом с представителями своей территориальной общности:

Территориальная общность… на мой взгляд, ее и не существует… Эээ, допус-

Оценка уровня солидарности в территориальных общностях, в %

Таблица 1

|

Нет солидарности, редкие взаимодействия |

Случаются конфликты, не чувствую солидарность |

Солидарности нет, но и не конфликтуем |

Есть солидарность, частые взаимодействия |

Затрудняюсь ответить |

|

|

В целом по массиву |

|||||

|

1. Соседи по дому |

13,6 |

3,7 |

35,5 |

40,1 |

7,1 |

|

2. Жители города (села), в котором я живу |

15,8 |

3,3 |

43,6 |

24,2 |

13,1 |

|

3. Жители моего региона |

19,0 |

3,7 |

44,5 |

11,1 |

21,7 |

|

4. Прибывшее население в наш город (мигранты) |

26,0 |

5,7 |

38,1 |

5,2 |

25,0 |

|

Городские жители |

|||||

|

1. Соседи по дому |

16,5 |

2,9 |

42,7 |

32,8 |

5 |

|

2. Жители города (села), в котором я живу |

21,0 |

3,7 |

46,6 |

17,1 |

11,7 |

|

3. Жители моего региона |

22,5 |

3,1 |

48,2 |

10,9 |

15,3 |

|

4. Прибывшее население в наш город (мигранты) |

28,5 |

6,6 |

41,6 |

4,1 |

19,2 |

|

Сельские жители |

|||||

|

1. Соседи по дому |

9,0 |

4,8 |

24,4 |

51,5 |

10,2 |

|

2. Жители города (села), в котором я живу |

7,8 |

2,7 |

38,9 |

35,2 |

15,4 |

|

3. Жители моего региона |

13,6 |

4,5 |

38,9 |

11,4 |

31,6 |

|

4. Прибывшее население в наш город (мигранты) |

22,0 |

4,2 |

32,8 |

6,9 |

34,0 |

тим… Мой опыт съемного жилья, я несколько раз менял квартиры. Получается, ты не знаешь, кто твои соседи, не знаешь, как долго они здесь проживут, и, если, интегрируясь в какой-то период, ты начинаешь знакомиться, обживаться, то через три года ты понимаешь, что все меняется очень быстро (информант 1, городской активист).

Напротив, 38,9 % опрошенных сельских жителей оценили взаимодействие внутри территориальной общности как солидарные. Показательными является и отношения горожан, сельских жителей к прибывшему населению (мигрантам): 41,6 % опрошенных горожан отметили, что «солидарности нет, но и не конфликтуем», 32,8 % сельских жителей – участники опроса (32,8 %) также стараются избегать конфликтов, не выстраивая устойчивые социальные связи, воспринимая мигрантов, как «чужих», что при больших объемах миграции в регион также затрудняет формирование территориальной общности.

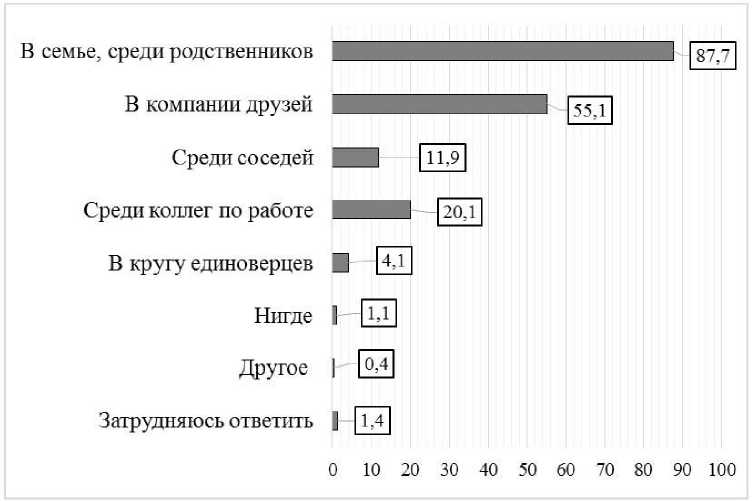

На рисунке 2 мы видим, что сельские жители гораздо чаще (в 28,6 % случаев) оценивают отношения в своем населенном пункте как солидарные. Среди горожан таких только 11,7 %.

По мнению экспертов гранта – сельских жителей, отношения в сельской общности тоже трансформируются и, в большей степени, определяются индивидуальными поведенческими стратегиями, как и у горожан: …я здесь живу, это земля, на которой я живу, мне, конечно, очень хочется, чтобы что-то здесь сделать именно доброе для места, где я живу. Опять, хочу сказать, что это очень неблагодарное дело, никто в ноги не кланяется, никто спасибо не говорит, поэтому, если кто-то там ожидает, что: «Ой, ты, наверное, такой уважаемый человек», – у нас нет вот этого понятия, к сожалению, оно у нас как-то растворилось. У нас кричат: «Ой, караул!», – когда что-то надо, когда у человека экстренная ситуация, тогда он бежит к тебе, обращается. А когда ты к нему обращаешься: «Пойдемте на субботник», – даже элементарно: «Пойдемте на выборы», «Давайте, мы проводим праздник, приходите». У нас есть люди, которые будут печь блины, у нас есть предприниматели, которые дадут молоко и яйца на эти блины. У нас есть люди, которые готовы делиться, а есть люди – потребители, которые смотрят и только говорят: «Ну-ну» (информант № 7, сельская жительница).

Таким образом, по мнению А.В. Одинцова, соисполнителя гранта РФФИ № 19-411340002 «Территориальные общности в условиях социальных трансформаций: социологоуправленческий анализ» (руководитель – Ю.А. Дроздова), «взаимодействия сельских жителей внутри сообщества гораздо более со-

Преобладают отношения взаимопомощи и поддержки

Чаще всего каждый занимается своим делом, не мешает другим

Преобладают напряженные, неприязненные, конфликтные отношения

Затрудняюсь ответить

0% 20% 40% 60% 80% 100%

□ Всего по массиву □ Горожане □ Сельские жители

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какой тип взаимоотношений преобладает среди жителей Вашего города / сельского поселения?», в %

лидарны, чем взаимодействия городских жителей. По этой причине потенциал коллективного действия, которое является основной гражданской активности, позволим предположить, заметно выше именно у сельских жителей» [Одинцов web, 19], что позволяет прогнозировать иной сценарий развития сельских территорий, безусловно, с учетом и других показателей.

Еще одним важным социальным ресурсом, отражающим пространственно-временные паттерны развития городов и сельских поселений, является доверие. Данный показатель интегрирует объективные и субъективные оценки горожан и сельских жителей, так как в нем отражаются рациональные и эмоциональные установки жителей, стереотипы и поведенческие стратегии, основанные на традиционном, историческом, этническом, социокультурном, биологическом контексте выстраивания отношений с определенными институциональными субъектами.

Показатель генерализованного доверия в разработанном авторами индексе ИСРО (индекс социальной ресурсообеспеченности) считался по интервальной шкале и представлен в виде среднего арифметического значения, варьирующегося от 1 до 5.

Исследование показало, что доверие в территориальных общностях к первичным группам (родственники, друзья) выше среднего (4,53 у горожан и 4,55 у сельских жителей), а ко вторичным (соседи, институциональные субъекты) занимает средние или ниже среднего позиции. Например, свое доверие к жителям своего города горожане оценивают по шкале от 1 (совсем не доверяю) до 5 (самое высокое доверие) на 2,84, а сельские жители – на 2,89, что характерно для инертной среды, ориентированной в большей степени на родственные связи, а не на общественные, и состояния социальной аномии (табл. 2).

Как видим в сельской местности, сохраняется традиционные более доверительные отношения ко всем институциональным субъектам: степень доверия к Президенту горожане оценили на 2,64 балла, а сельские жители на 3,03 балла, но доверие к местным органам власти и горожане, и сельские жители оценили достаточно низко (2,22 балла и 2,67 балла соответственно), что затрудняет социальное управление в регионе и свидетельствует о социальной аномии, пассивном отношении жителей к вопросам местного управления.

Статистически (по критерию U-Манна-Уитни) почти не различается оценка доверия профсоюзам ( р = 0,249), жителям родного города / села ( р = 0,349); родственникам и друзьям ( р = 0,452), СМИ и Интернету ( р = 0,712). Статистически значимые различия ( р < 0,022) наблюдаются по оценке доверия всем остальным институтам и субъектам: «сельские жители больше склонны доверять органам государственной и местной власти, «более значимым для исследования является заметно большая степень доверия селян священнослужителям (среднее значение 3,04 балла) и соседям (3,50 балла)» [Одинцов web, 21], что

Таблица 2

Оценка доверия социальным институтам и субъектам (среднее значение в баллах)

|

Социальные институты, субъекты |

В целом по массиву |

Городские жители |

Сельские жители |

|

Президенту |

2,79 |

2,64 |

3,03 |

|

Правительству |

2,37 |

2,28 |

2,52 |

|

Государственной Думе |

2,23 |

2,14 |

2,37 |

|

местным органам власти |

2,40 |

2,22 |

2,67 |

|

правоохранительным органам (полиции, суду, ФСБ) |

2,66 |

2,46 |

2,96 |

|

Армии |

3,21 |

3,01 |

3,51 |

|

профсоюзам |

2,26 |

2,22 |

2,31 |

|

СМИ, Интернету |

2,50 |

2,52 |

2,48 |

|

банковской системе |

2,61 |

2,54 |

2,72 |

|

священнослужителям (священникам, муллам и т.п.) |

2,63 |

2,37 |

3,04 |

|

медицинским учреждениям |

2,74 |

2,61 |

2,94 |

|

соседям |

3,10 |

2,84 |

3,50 |

|

родственникам, друзьям |

4,54 |

4,53 |

4,55 |

|

жителям Вашего города/села |

2,86 |

2,84 |

2,89 |

также необходимо учитывать при разработке программ развития локальных территорий.

Позволим предположить, что более высокие показатели доверия сельских жителей к политическим / неполитическим институтам, субъектам является важным социальным ресурсом гражданской активности в селах, а не в городах, При этом служители церкви и церковные приходы могут аккумулировать данный социальный ресурс и сыграть свою роль в консолидации территориальных общностей, особенно сельских, что также свидетельствует о возвращении в современных условиях нестабильности и неопределенности к традиционным пространственно-временным паттернам развития общества.

Авторское исследование и по другим показателям выявило средний и ниже среднего уровень социальной ресурсообеспечен-ности территориальных общностей Волгоградской области (min – 7,48 (от 0 до 8 – критический индекс социальной ресурсообеспечен-ности); max – 19,79 (максимально возможный – 32). Безусловно, необходима дальнейшая апробация, уточнение, разработка и патентование данного интегрального социального показателя, позволяющего учесть объективно-субъективные характеристики качества жизни, социальное самочувствие людей, возможности реализации собственных интересов на определенной территории, с чем связаны перспективы развития региона.

Представленные количественные и качественные данные частично подтвердили гипотезу исследования о трансформации территориальных общностей горожан и сельских жителей, их сближении и нивелировании их различий. Но данное сближение происходит и за счет разнонаправленных векторов в развитии общностей (например, большая ценность «первичных» групп для горожан и дистанцирование сельских жителей из-за новых повседневных практик в условиях информатизации). Мы наблюдаем трансформацию территориальных общностей, которая нуждается в дальнейшем мониторинге и социологоуправленческом анализе.

Конструирование, изменение социальной реальности происходит в конкретном пространстве и времени, которые также являются социальными ресурсами, определяющими пат- терны развития территориальных общностей. Настоящее время, горожане и сельские жители Волгоградской области определили, как «застывшее» для их территорий в силу проанализированных и других социально-экономических показателей, которые имеют неразделимую триаду с прошлым региона (героическим) и его будущим (рискогенным), что воплощается в деятельности территориальных общностей, миграционных установках населения («убывающий регион»). Слабые взаимосвязи и низкая степень доверия затрудняют процесс формировании территориальной идентичности, «общего сектора времени и пространства» [Гидденс 2003,118], что также выявляет риски возможного сценария изменений, требующих дальнейшего прогнозирования и управления.

Выводы

Исследование показало, что территориальные общности Волгоградского региона, горожане и сельские жители в пространственновременном континууме Волгоградского региона имеют средний и ниже среднего уровень социальной ресурсообеспеченности, что характеризует рискогенное развитие территории. Рискогенность макросреды определяют экономические, политические, военные, эпидемиологические факторы. В контексте данной статьи акцент был сделан на другие показатели (субъективные), во многом зависящие от членов территориальных общностей. Различные показатели определяют невысокий уровень социальной ресурсообеспеченности жителей Волгоградской области. оценку: низкий уровень солидарности; атомизация жителей на бытовом и ценностном уровнях; индивидуальные поведенческие стратегии; ценность и ориентация на «первичные группы» близких родственников; низкий уровень доверия населения к институциональным субъектам.

Частично была подтверждена гипотеза о сближении территориальных общностей горожан и сельских жителей, особенно эти процессы ускорились в связи с тотальной информатизацией, созданием всеобщей система работы в «удаленном режиме» с использованием информационных технологий и Интернет-коммуникации. Эндогенные процессы, в силу слабой мобильности сельских жителей и, от- части горожан, еще играют свою роль, но уже меняются общности, люди, ежедневно покидающие свои сельские поселения и уезжающие на работу – это уже другая, не сельская общность. Люди, сидящие по 20 часов в Интернете и взаимодействующие с миром через компьютеры, телевизоры – это тоже другая общность [Урри 2012]. Более глубокий статистический анализ эмпирических данных позволил выявить корреляции в ответах горожан и сельских жителей, не позволяющие говорить полностью о нивелировании различий данных общностей.

При прогнозировании сценария развития территориальных общностей надо признать остаточность нашей рефлексии и приготовиться к «постсоциетальной» фазе развития территориальных общностей.

Постсовременность, условия нелинейно изменяющейся реальности актуализируют гуманитарное знание о регионе и его потенциале, социальных ресурсах, людях и социальных общностях, среди которых территориальные являются основными. Когнитивные составляющие свидетельствуют о проблемно-тематической рефлексии инновационных и традиционалистских паттернов развития территориальных общностей, при этом в современных условиях происходит стремительная их замена.

Альтернативный сценарий институциональных изменений социальной реальности регионов и стран свидетельствуют о вариативности формирования и существования территориальных общностей, освоения социальных ресурсов, что определяет траекторию дальнейших исследований ресурсного потенциала территориальных общностей в условиях социальных рисков и турбулентности.

Список литературы Пространственно-временные паттерны развития территориальных общностей: возможный сценарий изменений

- Айвазян 2003 - Айвазян С.А. К методологии измерения синтетических категорий качества жизни населения // Экономика и математические методы. 2003. Т. 39, № 2. С. 33-53.

- Андерсон 2001 - Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 2001.

- Беляева 2009 - Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социологические исследования. 2009. № 1. С. 33-42.

- Бурдье 2002 - Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 5. С. 60-74.

- Вахштайн 2013 - Вахштайн В.С. К концептуализации сообщества: еще раз о резидентности или работа над ошибками // Социология власти. 2013. № 3. С. 8-25.

- Вебер 1990 - Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.

- Гофман 2014 - Гофман А. Б. Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах социальной интеграции // Социальная солидарность и альтруизм: Социологическая традиция и современные междисциплинарные исследования: сб. науч. тр. М.: РАН ИНИОН, 2014. С. 16-100.

- Гидденс 2003 - Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Акад. проект, 2003.

- Дроздова web - Дроздова Ю.А. Ресурсообеспечен-ность территориальных общностей провинциальных регионов в период социальных трансформаций [Современное общество в условиях социально-экономической неопределенности». XV Международная научная конференция «Сорокинские чтения»: сб. материалов. Москва: МАКС Пресс, 2021. С. 562565] // https://www.socio.msu.ru/documents/ sorokinsbornik2021.pdf

- Дроздова, Мартинсон 2020 - Дроздова Ю.А., Мартинсон Ж.С. «Разобщенность близких душ»: социальная аномия территориальной общности в период социальных трансформаций // Logos et Praxis. 2020. Т. 19, № 1. С. 52-62. DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2020.1.9

- Дюркгейм 1994 - Дюркгейм Э. Самоубийство. М.: Мысль, 1994.

- Ежевская 2015 - Ежевская Т.И. Ценности как важный психологический ресурс личности // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2015. № 2. С. 55-59.

- Заславская 1983 - Заславская Т.И. Теоретические вопросы исследования социально-территориальной структуры советского общества // Методологические проблемы комплексных исследований. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1983. С. 215-217.

- Зборовский 2014 - Зборовский Г.Е. Социальные общности и их временные характеристики // Известия УрФУ. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2014. Т. 23, № 1. С. 148-158.

- Зиммель 1996 - Зиммель Г. Как возможно общество? // Избранное. Т. 2. М.: Юрист, 1996. С. 509-528.

- Зубаревич 2003 - Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России в переходный период: автореф. дис. ... д-ра геогр. наук. М.: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2003.

- Кастельс 2000 - Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М.: ГУ-ВШЭ, 2000.

- Коулман 2001 - Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 121-139.

- Латур 2014 - Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: Изд. дом ВШЭ, 2014.

- Мальцева 2018 - Мальцева Д.В. Сетевой подход как феномен социологической теории // Социологические исследования. 2018. № 4. С. 3-14.

- Никулина и др. web - Никулина М.А., Джамало-ва Б.Б., КолодиевМ.Ю., ШуловаЕ.Ю. Социальные риски в современном российском обществе: философская рефлексия [Современные исследования социальных проблем. 2018. Т. 10. № 2. DOI: 10.12731/2077-1770-20182-48-64] // https://cyberleninka.ru/article/n/ sotsialnye-riski-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve-filosofskaya-refleksiya/viewer

- Одинцов web - Одинцов А.В. Ресурс гражданского активизма локальных сообществ Волгоградской области [Социодинамика. 2020. N° 4] // https://nbpublish.com/library_read_article.php ?id=32528. DOI: 10.25136/2409-7144.2020.4.32528

- Петропавлова 2011 - Петропавлова Г. П. Содержание категории «качество жизни в науке и использование в практике управления территорией // Экономика и экoлогический менеджмент. 2011. № 1. С. 206 -225.

- Радаев 2019 - Радаев В.В. Миллениалы: Как меняется российское общество. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2019.

- Рязанцев, Завалишин 2006 - Рязанцев И.П., Завалишин А.Ю. Территориальное поведение россиян (историко-социологический анализ). Серия «Социологические технологии», М.: Гаудеамус: Акад. проект, 2006.

- Тённис 2002 - Тённис Ф. Общность и общество. СПб.: Владимир Даль, 2002.

- Тихонова 2006 - Тихонова Н.Е. Ресурсный подход как новая теоретическая парадигма в стратификационных исследованиях // Экономическая социология. Т. 7, № 3. С. 11-26.

- Урри 2012 - Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия. М.: Изд. дом ВШЭ, 2012.

- Штомпка 2001 - Штомпка П. Социальные изменения как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6-16.

- Щепаньский 1969 - Щепаньский Ян. Элементарные понятия социологии. М.: Прогресс, 1969.

- Яницкий 2011 - Яницкий О.Н. «Турбулентные времена» как проблема общества риска // Общественные науки и современность. 2011. № 6. С. 155-164.

- Barbieri 2003 - Barbieri P. Social Capital and Self-Employment. A Network Analysis Experiment and Several Considerations // International Sociology. 2003. Vol 18 (4). P. 681-701. DOI: 10.1177/0268580903184003.

- Bates, Bacon 1972 - Bates F., Bacon L. The Community as Sоcial System // Sоcial Fоrces. 1972. Vol. 50, No 3. P. 371-379.

- Beck, Giddens, Lash 1994 - Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization: Politics, Tradition & Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press, 1994.

- Erikson 2013 - Erikson E. Formalist and Relationalist Theory in Social Network Analysis // Sociological Theory. 2013. Vol. 31, iss. 3. P. 219-242.

- Hillery 1955 - Hillery G.H. Definitions of Community: Areas of Agreement // Rural Sociology. 1955. Vol. 20. P. 111-123.

- S0rensen 2000. - S0rensen A.B. Toward a Sounder Basis for Class Analysis // British Journal of Sociology. 2000. Vol. 105, no. 6. P. 1523-1558.

- Mützel 2009 - Mützel S. Networks as Culturally Constituted Processes: A Comparison of Relational Sociology and Actor-network Theory // Current Sociology. 2009. Vol. 57. P. 871-887.

- Wellman 1999 - Wellman B. Networks in the Global Village: Life in Contemporary Communities. Boulder, CO: Westview Press, 1999.