Пространственное регулирование развития старопромышленных территорий: теоретический аспект

Автор: Сорокина Наталья Юрьевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 1 т.11, 2023 года.

Бесплатный доступ

Достижение эффективности программ и мероприятий государственной региональной политики в отношении регионов различных типов требует постоянного развития ее методологического базиса с целью учета наиболее актуальных достижений отечественной и зарубежной научной мысли. Цель подготовки статьи заключается в обобщении теоретических основ пространственного регулирования и регионального развития региональной политики в отношении старопромышленных территорий, учитывающей особенности и проблемы их функционирования и развития. Показано, что зарубежные и отечественные ученые связывают феномен старопромышленности с достижением «предела роста» региональной экономики. Теоретической основой современной региональной политики выступают теории пространственной экономики, прежде всего теория полюсов (центров) роста; широко используется в практике государственного управления эволюционный подход к решению проблем старопромышленных регионов. На рубеже ХХ-XXI вв. при разработке государственных программ поддержки старопромышленных территорий стали использоваться концептуальные положения теории креативного класса и концепции «обучающегося региона». Исследование теоретических подходов к проблемам пространственного регулирования и регионального развития показало, что «адресная» региональная социально-экономическая политика, согласованная с макроэкономической политикой государства, выступает необходимым условием разрешения территориальных противоречий в развитии национальной экономики, при этом политика региональных властей рассматривается как ключевой фактор обеспечения устойчивого социально-экономического развития старопромышленных территорий. Наличие специфических угроз устойчивому социально-экономическому развитию старопромышленных регионов требует разработки специальных программ государственной поддержки, учитывающих особенности их полупериферийного положения в национальной экономике, а также отражения приоритетов государственной поддержки старопромышленных территорий в ключевом документе пространственного стратегирования - Стратегии пространственного развития РФ.

Старопромышленный регион, теории пространственной экономики, эволюционный подход, парадигма «мир-системного анализа», стратегия пространственного развития российской федерации

Короткий адрес: https://sciup.org/149142397

IDR: 149142397 | УДК: 330.88:338.24.01 | DOI: 10.15688/re.volsu.2023.1.8

Текст научной статьи Пространственное регулирование развития старопромышленных территорий: теоретический аспект

DOI:

Первые наиболее авторитетные публикации, посвященные изучению закономерностей развития старопромышленных территорий, были представлены научной общественности в 70–80-х гг. ХХ в. исследователями стран Европы и США. Именно в это время в развитых зарубежных странах и в Советском Союзе в составе индустриальных территорий выделяются регионы, проблемы социально-экономической динамики которых непосредственно связаны с несоответствием традиционных факторов их экономического роста требованиям инновационноориентированного внешнего окружения.

Наличие подобных дисбалансов в развитии территорий привлекло внимание ученых к поиску путей достижения экономического равновесия в рамках классических теорий размещения. Их авторитетные представители изучали экономическое пространство, акцентируя внимание на проблеме оптимального размещения хозяйства с учетом таких факторов, как численность населения, обеспеченность природными ресурсами, транспортная доступность и т. д. Считалось, что экономическое равновесие играет важную роль в формировании территориальной структуры хозяйства и в обеспечении условий его эффективного функционирования. Однако в рамках классических теорий размещения не уделялось необходимого внимания устранению ключевого противоречия, препятствующего развитию старопромышленных территорий, между «традиционной»

индустриальной специализацией территории и требованиями нового технологического уклада.

Старопромышленный регион в теориях пространственной экономики

Теория полюсов (центров) роста занимает особое место среди теорий пространственной экономики, методологический базис которых используется для исследования проблем развития старопромышленных территорий. Специфика ее исследовательского подхода заключается в том, что в центр внимания исследований поставлены вопросы изучения условий и факторов «гармонизированного» экономического роста [Гугняк, 2015], то есть разрешению ключевого противоречия, мешающего развитию старопромышленных территорий, – противоречия между характером экономического развития и спецификой структурных изменений в экономике.

В качестве «полюса роста» определяется территория, ведущая отрасль экономики которой обладает мультипликационным эффектом влияния на экономику в целом. По мнению Ж. Будвиля, «полюс роста» представляет собой «географическую агломерацию активности», то есть «результат объединения пространственного и отраслевого аспектов развития» [Boudeville, 1992].

П. Потье в рамках теории «осей развития» обосновал, что импульсы развития передаются посредством роста интенсивности транспортных потоков, распространения инноваций и развития инфраструктуры, что способствует гармонизации экономического пространства регионов и страны в целом [Pottier, 1963]. Сочетание отраслевого и пространственного аспектов развития в «полюсе роста» отмечал Х.Р. Ласуэн, доказавший, что рост передается от центра к периферии через механизм прямых и обратных рыночных связей [Lasuen, 1969].

В 70-х гг. ХХ в. постулаты теории полюсов (центров) роста были положены в основу программ региональной политики во многих европейских странах, в частности во Франции, Великобритании, Бельгии, Италии, Испании. При этом имела место дифференциация в подходах и механизмах поддержки хозяйственно освоенных территорий, слабо развитых в экономическом отношении регионов и территорий, находящихся в состоянии активного хозяйственного освоения. В настоящее время ключевые положения теории использует Китай, реализующий проект «Экономический пояс Шелкового пути», в рамках которого формируются транспортные, энергетические и информационные коридоры как внутри самой республики, так и за ее пределами.

Теория полюсов (центров) роста получила развитие и в работах отечественных экономистов, прежде всего специалистов в области размещения производительных сил – П.А. Минакира, Н.Н. Колосовского, М.К. Бандмана и др. [Ми-накир, 2001; Колосовский, 1969; Бандман, 1980]. И все-таки «пик» интереса исследователей пришелся на начало XXI в., когда экономика России стала демонстрировать признаки позитивной, хотя и неустойчивой экономической динамики. На примере Сибири Н.Л. Добрецов, А.Э. Конторович и др. теоретически обосновали, что точная идентификация и своевременная реализация «точек роста» способны обеспечить высокие темпы подъема экономики, «вывести» регион на внутренний и внешний рынки, а также способствовать решению его социальных проблем [Добрецов и др., 2001].

Л.Н. Иванова и Г.А. Терская усилили теорию «полюсов роста» в части, касающейся обоснования драйверов, способствующих передаче импульсов роста по территории страны. В качестве драйверов сбалансированного пространственного развития авторами названы такие как: развитие транспортно-логистической инфраструктуры; поддержка малого и среднего предпринимательства; кластерные инициативы; поощрение сельхозпроизводителей и аграрного сектора [Иванова, Терская, 2015].

С.В. Раевский предложил относить к «точкам роста» любые объекты региональной соци- ально-экономической системы, обладающие способностями доминирования и содействия ее развитию [Раевский, 2015]. Это позволило ученому выделить в составе «точек роста» естественные, возникающие вследствие наличия на территории региона уникального «ресурсного» фактора, и провоцируемые, создаваемые путем задействования нерыночных рычагов и механизмов, прежде всего, под влиянием специальных программ государственной поддержки и регулирования.

Следует отметить отсутствие противоречий в понимании термина «старопромышленный регион» зарубежными и отечественными учеными, связывающими феномен старопромышлен-ности с достижением «предела роста» региональной экономики, специфическими чертами которой являются высокая концентрация индустриальных отраслей с избыточными производственными мощностями, устаревшими технологиями и оборудованием и сложность внедрения различных аспектов обучения и инноваций в процессы социально-экономического развития.

Анализ трудов авторитетных исследователей, касающихся проблем пространственной экономики и регионального развития позволяет сделать следующее заключение, имеющее особое значение для старопромышленных регионов: рынок без государственного регулирования способствует углублению региональных различий, усиливает нестабильный характер экономической динамики и, в силу объективной цикличности процессов в рыночной экономике, препятствует долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию. Нестабильность экономического развития обуславливает необходимость и неизбежность целенаправленного государственного вмешательства в социально-экономические процессы, происходящие в обществе. В современных условиях оно заключается в предоставлении ресурсов для развития, в посредничестве между региональными и местными властями при решении специфических проблем территории, в определении стратегических целей регионального развития, отражающие интересы государства и конкретной территории.

Эволюционный подход к исследованию старопромышленных регионов

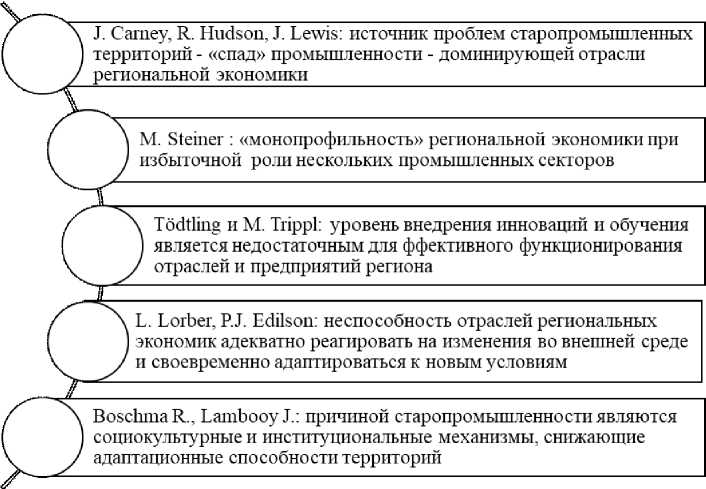

Зарубежные исследовали изучают проблемы старопромышленных территорий на базе ключевых положений эволюционного подхода, в соответствии с которым любая система в процессе своего развития претерпевает различного рода изменения. Изучение эволюционных изменений в сложных социально-экономических системах поставлено в центр исследований целого ряда авторитетных отечественных и зарубежных ученых, среди которых в первую очередь необходимо назвать основателей теории синергетики: Г. Хакен и И. Пригожин [Хакен, 1980; Пригожин, 1986]. Принято считать, что основы современной теории эволюционной экономики заложены в фундаментальных трудах Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера, в которых исследуются факторы и механизмы динамики экономических циклов [Кондратьев, 2002; Шумпетер, 2007]. Использование эволюционного подхода позволяет комплексно исследовать причины выделения старопромышленных регионов из состава индустриальных регионов; конкретизировать этапы их эволюции и исследовать проблемы, возникающие на отдельных этапах (см. рисунок).

В последнее время зарубежные исследователи рассматривают проблемы старопромышленных территорий не только в контексте несоответствия их потенциала потребностям структурных преобразований региональной экономики, а с позиций учета специфики участия регионов данного типа в глобальных социально-экономических процессах [Henderson, 2015]. При таком подходе, вектор исследований старопромышленных территорий смещается в направлении оценки способностей экономической, социальной и институциональной подсистем региональной эко- номики своевременно адаптироваться к новым условиям функционирования и развития. Это позволяет существенно расширить состав старопромышленных регионов путем отнесения к ним не только регионов, которые уже достигли «предела роста», но и все индустриальные территории, основой которых являются отрасли промышленности «уходящих» технологических укладов, в силу чего в обозримой перспективе они могут столкнуться с проблемами старопромышленно-сти и с высокой степенью вероятности будут испытывать потребность в специфической государственной поддержке. Подобный подход имеет особую ценность для стран индустриального типа, основу экономик которых составляют отрасли промышленности различных технологических укладов. В настоящее время он развивается и в работах российских ученых, в частности А.А. Мальцева, А.Е. Мордвиновой, И.В. Митрофановой, Т.В. Усковой, Е.В. Лукина, А.Е. Мельниковой, Е.Г. Леонидовой и др. [Мальцев, Мордвинова, 2016; Митрофанова, Чернова, 2019; Uskova, Lukin, Melnikov, Leonidova, 2017].

«Новый взгляд» на проблемы развития старопромышленных территорий

Представляет интерес рассмотрение проблем развития старопромышленных территорий с позиции парадигмы «мир-системного анализа» [Валлерстайн, 2001], утверждающей, что в результате международного разделения труда в

J. Carney, R. Hudson, J. Lewis: источник проблем старопромышленных территорий - «спад» промышленности - доминирующей отрасли региональной экономики ______________________________________

\ М. Steiner : «монопрофильность» региональной экономики при у избыточной роли нескольких промышленных секторов

Todtling и М. Trippl: уровень внедрения инноваций и обучения является недостаточным для ффективного функционирования отраслей и предприятий региона

L. Lorber, P.J. Edilson: неспособность отраслей региональных экономик адекватно реагировать на изменения во внешней среде и своевременно адаптироваться к новым условиям

X BosclunaR., LambooyJ.: причиной старопромышленно стиявляются 1 социокультурные и институциональные механизмы, снижающие

J адаптационные способности территорий

Рисунок. Источники феномена старопромышленности: мнения зарубежных исследователей Примечание . Разработано автором.

мире сложилась иерархическая система территорий, имеющая довольно упорядоченную внутреннюю структуру: развитое «ядро», слаборазвитая «периферия» и занимающая промежуточное положение «полупериферия». По мнению автора, «структура национальной экономики России также является пространственно-иерархической, то есть среди российских регионов могут быть выделены, с определенной долей условности, регионы «ядра», регионы «полупериферии» и регионы «периферии»» [Сорокина, 2019: 840]. Более того, проведенные автором исследования показали, что значительная часть российских регионов может быть отнесена к «полупериферии», в составе которой, в свою очередь, можно выделить полупериферию первого и полупериферию второго типа (см. таблицу).

Следует выделить экономические теории, выступающие теоретическим основанием подходов к управлению развитием старопромышленных территорий. Так, теоретической основой программ реиндустриализации, активно реализуемых с 60-х гг. ХХ в. до настоящего времени в зарубежных странах и Российской Федерации, выступает теория креативного класса, в центре которой находится проблема обеспечения конкурентного преимущества посредством роста креативности, что предполагает конкуренцию территорий и компаний за квалифицированную рабочую силу («творческих профессионалов»). Один из наиболее ярких представителей этой теории Р. Флорида утверждает, что отрасли вторичного и третичного секторов, составляющие основу экономики старопромышленных территорий, не могут быть конкурентоспособными на мировых и местных рынках без инноваций, которые создает креативный класс [Флорида, 2005]. С этой точки зрения одним из ключевых направлений госу- дарственной политики в отношении старопромышленных территорий рассматривается не промышленная политика, а политика в области развития человеческого потенциала, фундаментом которой должны быть меры по созданию и поддержанию в регионе особой образовательной и культурной среды, соответствующей требованиям технической интеллигенции – основы человеческого капитала старопромышленных территорий – и работников креативных индустрий.

Современные программы неоиндустриализации нацелены на создание механизмов эффективной адаптации территорий к «вызовам» постиндустриального этапа развития, предполагающих содействие активному самоопределению территории в новой экономической реальности. В основу подхода положена концепция «обучающегося региона», позволяющая на основе критического анализа сделанных ранее «институциональных ошибок» преодолевать зависимость от «предшествующего пути развития» [Hassink, 2004]. Залогом успеха и основным содержанием концепции является нацеленность всех субъектов региональной экономики на постоянное индивидуальное и организационное обучение, обеспечивающее условия для повышения их инновационной активности.

Заключение

Проведенный анализ позволил конкретизировать специфику подхода к пониманию проблем старопромышленных регионов в теории пространственной и региональной экономики. Теоретической основой современной региональной политики выступают теории пространственной экономики, прежде всего теория полюсов (центров) роста; широко используется в практике государствен-

Таблица

Характеристика типов полупериферии

|

Тип и характеристика полупериферии |

Угрозы региональному развитию |

Примеры старопромышленных регионов Центрального федерального округа |

|

Полупериферия первого типа, обусловленная слабостью инновационного потенциала территории при довольно высоком качестве человеческого потенциала |

Регионам не удается создать условия для полноценной реализации человеческого капитала в региональной экономике, что создает угрозы устойчивому социально-экономическому развитию территории в стратегической перспективе |

Белгородская и Липецкая области |

|

Полупериферия второго типа, обусловленная снижением человеческого потенциала вследствие естественной и миграционной убыли населения |

Создает угрозу сползания территории к иерархическому уровню «периферия» при довольно высоких показателях инновационности |

Ивановская область |

Примечание . Разработано автором.

ного управления эволюционный подход к решению проблем старопромышленных регионов. На рубеже ХХ–XXI вв. при разработке государственных программ поддержки старопромышленных территорий стали использоваться концептуальные положения теории креативного класса и концепции «обучающегося региона».

«Адресная» региональная социально-экономическая политика, согласованная с макроэкономической политикой государства, выступает необходимым условием разрешения территориальных противоречий в развитии национальной экономики. При этом политика региональных властей, учитывающая специфические особенности конкретной территории, рассматривается как ключевой фактор обеспечения ее устойчивого социально-экономического развития.

Следует отметить отсутствие противоречий в понимании термина «старопромышленный регион» зарубежными и отечественными учеными, связывающих феномен старопромышленно-сти с достижением «предела роста» региональной экономики, специфическими чертами которой являются высокая концентрация индустриальных отраслей с избыточными производственными мощностями, устаревшими технологиями и оборудованием и сложность внедрения различных аспектов обучения и инноваций в процессы социально-экономического развития.

Нахождение территории в группе старопромышленных является источником специфических угроз устойчивому социально-экономическому развитию региона и требует разработки специальных программ государственной поддержки, учитывающих особенности их полупериферий-ного положения в национальной экономике, а также отражения приоритетов государственной поддержки старопромышленных территорий в ключевом документе пространственного стратеги-рования – Стратегии пространственного развития Российской Федерации.

Список литературы Пространственное регулирование развития старопромышленных территорий: теоретический аспект

- Бандман М. К., 1980. Территориально-производственные комплексы: теория и практика предплановых исследований / отв. ред. А. Г. Аганбегян. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние. 254 с.

- Валлерстайн И., 2001. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / пер. с англ. П. М. Кудюкина; под общ. ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: Унив. кн. 416 с.

- Гугняк В. Я., 2015. О «всеобщей экономике» Ф. Перру // Человеческий капитал. № 10 (82). С. 62–66.

- Добрецов Н. Л., Конторович А. Э., Кулешов В. В., 2001. Стратегические точки роста и проблемы государственной значимости в Сибири // Вестник РАН. Т. 71, № 10. С. 867–879.

- Иванова Л. Н., Терская Г. А., 2015. Точки роста и драйверы роста: к вопросу о содержании понятий // Журнал институциональных исследований. Т. 7, № 2. С. 120–133. DOI: 10.17835/2076-6297.2015.7.2.120-133

- Кондратьев Н. Д., Яковец Ю. В., Абалкин Л. И., 2002. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика. 765 с.

- Колосовский Н. Н., 1969. Теория экономического районирования. М.: Мысль. 335 с.

- Мальцев А. А., Мордвинова А. Е., 2016. Реструктуризация старопромышленных регионов Европы: опыт и проблемы // Управленец. № 3/61. С. 8–13.

- Минакир П. А., 2001. Пространственные трансформации экономики. Владивосток: Дальнаука. 416 с.

- Митрофанова И. В., Чернова О. А., 2019. Реиндустриализация старопромышленных регионов Юга России: тенденции, потенциал, риски // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. Т. 21, № 1. С. 13–27. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu3.2019.1.2

- Пригожин И., Стенгерс И., 1986. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: пер. с англ. / общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. М.: Прогресс. 432 с.

- Раевский С. В., 2015. Формирование и развитие точек роста в промышленном регионе: монография. М.: Экон. образование. 177 с.

- Сорокина Н. Ю., 2019. Государственная поддержка старопромышленных регионов: приложение парадигмы «мир-системного анализа» к региональному развитию // Форсайт «Россия»: будущее технологий, экономики и человека: сб. докл. V Санкт-Петербург. Междунар. экон. Конгресса (СПЭК–2019), г. Санкт-Петербург, 3 апреля 2019 г. / под общ. ред. С. Д. Бодрунова. СПб.: Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте. Т. 2. С. 838–846.

- Флорида Р., 2005. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика-XXI. 432 с.

- Хакен Г., 1980. Синергетика / пер. с англ. В. И. Емельянова; под ред. Ю. Л. Климонтовича, С. М. Осовца. М.: Мир. 404 с.

- Шумпетер Й. А., 2007. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо. 864 с.

- Boudeville J., 1992. Problems of Regional Economic Planning. Edinbyrgh: Edinburgh U.P. 192 p.

- Hassink R., 2004. The Learning Region: A Policy Concept to Unlock Regional Economies from Path Dependency? // Conference Regionalization of Innovation Policy – Options and Experiences, June 4–5, 2004, Berlin. URL: h ttps://www.researchgate.n et/publication /228812042

- Henderson S. R., 2015. Transforming Old Industrial Regions: Constructing Collaboration Within the Black Country, England // Geoforum. Vol. 60. P. 95–106.

- Lasuen J. R., 1969. On Growth Poles // Urban studies. 1969. Vol. 6. No. 2. P. 137–161.

- Pottier P., 1963. Axes de communication et développement economique // Revue Economique. No. 1. P. 12–58.

- Uskova T. V., Lukin E. V., Melnikov A. E., Leonidova E. G., 2017. Industrial Development Issues in the Economy of the Old Industrial Regions of Russia // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. Vol. 10, no. 4. P. 62–77.