Пространственное сбалансирование социально-экономического развития и региональная дифференциация уровня жизни в РФ

Автор: Гагарина Г.Ю., Архипова Л.С.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 4 (42), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье отмечается, что сбалансированное развитие российского пространства является одной из сложнейших проблем, требующих решения в среднесрочной перспективе. Несмотря на проблемы, вытекающие из своеобразия территориального развития РФ, имеются механизмы и инструменты для эффективного управления пространством и снижения дифференциации уровня жизни населения.

Пространственное развитие, территориальная сбалансированность, дифференциация пространства, уровень жизни населения, покупательная способность, доходы населения

Короткий адрес: https://sciup.org/142179240

IDR: 142179240

Текст научной статьи Пространственное сбалансирование социально-экономического развития и региональная дифференциация уровня жизни в РФ

Значимость исследований в области региональной экономики, в том числе ее пространственных особенностей, актуально в связи с тем, что проблемы внутренней сбалансированности экономики остаются нерешенными, особенно сложными для краткосрочного и среднесрочного планирования. Пространственное развитие РФ отличается не только неравномерностью, но и сверхконцентрацией в отдельных центрах экономической активности, что ведет к усилению контрастности в уровне социально-экономического развития регионов. Остаются актуальными вопросы изолированности отдельных отстающих территорий от инновационных процессов, формирования институциональных условий для обеспечения сбалансированности развития экономики региона посредством адаптации ее субъектов к инновационной модели развития. Эти задачи относятся к числу наиболее трудно решаемых, особенно в условиях дифференциации пространства.

Тем не менее достижение территориальной сбалансированности рассматривается как стратегический ориентир эффективного управления социально-экономическим развитием регионов. Он обеспечивается путем сочетания рыночных и государственных форм управления региональной экономикой и ее основными структурными пропорциями, включая ресурсные.

Усилению внимания к пространственным аспектам социально-экономического развития страны, а также к проблеме ее сбалансированного территориального развития способствует принятие ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ.

Несмотря на то, что, по мнению ряда ученых и практиков, в действующем виде закон о стра- тегическом планировании пока является лишь «декларацией о намерениях», его ключевые установки, в том числе и по стратегированию пространственного развития, нуждаются в дальнейшем развитии в системе нормативных, правовых и методических документов. Это в полной мере затрагивает вопрос о территориальной сбалансированности социально-экономического развития. Существует ряд трудностей объективного характера, сдерживающих решение задач:

-

1) в настоящее время Россия по большинству параметров относится к группе среднеразвитых стран, ситуация в которых традиционно характеризуется тенденциями межрегиональной дифференциации территорий – как по экономическим показателям, так и по качеству социальнокультурной среды. Существенно возросшие в последние годы различия в уровне и качестве жизни между территориями России способствуют перемещению населения к крупным мегаполисам, опустошению всех иных территорий;

-

2) Россия является территориально огромной страной с недостаточным развитием всех видов инфраструктуры. Это делает многие виды экономической деятельности в отдаленных малых поселениях неконкурентоспособными на ключевых рынках по сравнению и с отечественным производством, и, тем более, с импортом [1];

-

3) современные трудности, связанные с введением санкций по отношению к нашей стране, вынуждают перенаправлять ресурсы на решение еще более важных проблем (например импорто-замещение и т.п.). В то же время процессы дифференциации пространства нарастают.

Одним из индикаторов формирования устойчивого сбалансирования территории страны явля- ется дифференциация уровня жизни населения российских регионов. К настоящему времени можно отметить следующую тенденцию: социальноэкономические различия между субъектами РФ, в том числе по показателям уровня жизни населения, не только не сокращаются, но и по ряду позиций возрастают.

Одним из главных препятствий на пути экономического развития России является колоссальная разница в уровне регионального развития (см. табл.). Региональное неравенство является причиной многих проблем для государства, главные из которых – замедление темпов экономического роста, опасность дезинтеграции национальной экономики.

Неоднородность экономического пространства порождает зачастую противоречия между регионами-донорами и регионами, получающими помощь от федерального центра. Но в то же время дифференциация экономического пространства выступает в роли определенного стимула, побуждающего регионы в условиях конкуренции стремиться к повышению значений ключевых социально-экономических показателей, что, безусловно, сложно осуществить в условиях практической оторванности последних от конкурентного рынка бизнеса и технологий.

Дифференциация социально-экономического развития регионов России в 2013 г. [2]

|

Показатели |

Отношение максимального значения показателя к его минимальному уровню |

|

Валовой региональный продукт на душу населения |

16,08 |

|

Валовое накопление основного капитала |

135,26 |

|

Основные фонды в экономике |

413,68 |

|

Среднедушевые денежные доходы населения |

5,86 |

|

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций |

4,11 |

|

Ввод в действие общей площади жилых домов на 1000 чел. населения |

3,50 |

|

Оборот розничной торговли на душу населения |

242,84 |

|

Инвестиции в основной капитал на душу населения |

54,55 |

Зарубежные ученые обращают внимание на то, что в настоящее время в среднем разница между самыми богатыми и бедными регионами стран мира составляет 5,2 раза. Однако это лишь среднее значение, различия могут быть более значительными. Например, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в самом богатом штате Мексики в 16,4 раза выше, чем в самом бедном. Региональное неравенство сильнее, чем в России, только в Венесуэле, где оно максимально, а также в Таиланде [3].

В бедных странах уровень неравенства между регионами, как правило, выше. Среднее отклонение ВВП на душу населения в них составляет 39%, а в богатых достигает 23% [4]. В целом высокий уровень неравенства регионов наблюдается в странах, где есть богатые регионы с добывающим сектором. По масштабам экономического и социального неравенства Россию относят к странам догоняющего развития [5].

Таким образом, социально-экономическая дифференциация территории является объективным и неизбежным свойством любого пространства. При этом неравенство способно усиливаться вследствие возникновения новых точек роста, полюсов развития, региональных кластеров, в основе которых может быть выпуск высокотехнологичной продукции, использование новейших технологий и др.

Оценка территориальной дифференциации, характеризующей качество и степень единства пространства общества, всегда относительна. Широко применяемыми показателями при оценке дифференциации являются среднее линейное отклонение (или рассеивание регионов), среднее квадратическое отклонение (вариация регионов), которые дают наиболее общую оценку территориальной дифференциации, а также показывают, насколько в среднем отклоняются конкретные варианты признака от среднего значения.

Особенно информативными оказываются показатели, которые позволяют оценить неравенство в динамике. Так, коэффициент региональной асимметрии AS (нормированный момент третьего порядка) благодаря безразмерности позволяет наиболее точно оценить изменение дифференциации [6]:

-

- к- * ^*^■'

1 2Y - № " P" '2 2Y - 1P " P‘ '2

где Рγ – значение показателя в r -ом регионе;

R – число регионов;

Р • – простое среднее значение показателя по регионам.

Кроме этого, используют такие показатели, как коэффициент расслоения, квантильный размах вариации, коэффициенты асимметрии и т.д., но в данной работе ограничимся показателями, упомянутыми выше.

Система показателей уровня жизни населения в регионе и дальнейшей оценки ее дифференциации должна включать в себя основные элементы, характеризующие отдельные аспекты уровня жизни и формироваться на основе структурных компонентов уровня жизни. В первую очередь, речь идет об общих показателях, которые характеризуют эффективность экономики региона в целом, а также социально-демографические особенности населения региона.

Включение валового регионального продукта (ВРП) в состав показателей, отражающих уровень жизни населения, обосновывается тем, что он характеризует общий результат экономического развития за отчетный период, наличие ресурсов для потребления и накопления, отражая, тем самым, возможности обеспечения определенного уровня жизни населения на рассматриваемой территории. Соответственно, анализ дифференциации уровня жизни в регионах РФ целесообразно начать именно с него. Так как численность насе- ления и размер территории в российских регионах различны, то обычно используют удельные показатели. В данном случае это валовой региональный продукт на душу населения.

Коэффициент осцилляции в 2013 г., рассчитываемый как отношение размаха вариации (разницы между максимальным и минимальным значением показателя ВРП на душу населения) к среднему значению ВРП на душу населения по совокупности, показал, что размах вариации ВРП на душу населения по регионам более чем в 10 раз превышает среднероссийский уровень [7]. Выявленный высокий уровень дифференциации выражается в соответствующих различиях в возможностях удовлетворения материальных и духовных потребностей населения регионов.

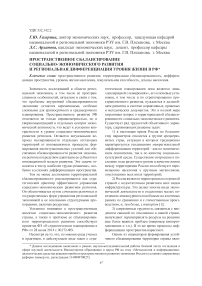

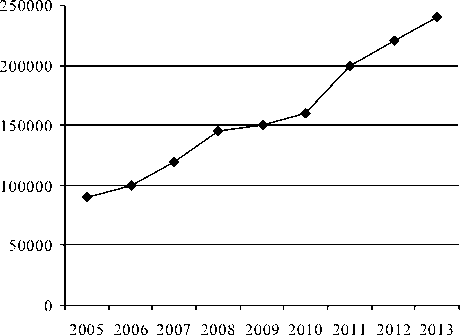

Среднее квадратическое отклонение, иначе вариация регионов, в период 2005–2013 гг. (до 2005 г. отсутствуют данные по Чеченской Республике по показателю ВРП на душу населения) увеличивалось и в 2013 г. достигло своего максимума.

В то же время размах вариации, или региональной асимметрии, наоборот, снизился более чем в 2,4 раза (см. рис. 1) за анализируемый период. Следовательно, разрыв между самым богатым и бедным регионами снижался, а дифференциация усиливалась за счет увеличения разницы между регионами внутри интервала, ограниченного регионом-лидером и отстающим регионом.

Рис. 1. Вариация регионов (слева) и размах вариации (справа) по показателю ВПР на душу населения в 2005–2013 гг. [8]

Помимо макроэкономических показателей, которые характеризуют уровень развития регионов, необходимо рассмотреть показатель, отражающий и уровень материального благосостояния населения. Так, при проведении межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения можно использовать стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг [9].

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, в % к среднероссийской стоимости [10]:

-

- Чукотский автономный округ – 174;

-

- Камчатский край – 166;

-

- Магаданская область – 152;

-

- Ненецкий автономный округ – 145;

-

- г. Москва – 144;

-

- Сахалинская область – 138;

-

- Ямало-Ненецкий автономный округ – 136;

-

- Хабаровский край – 133;

-

- Ханты-Мансийский автономный округ – 129;

-

- Республика Саха (Якутия) – 128;

-

- Оренбургская область – 86;

-

- Омская область – 86;

-

- Чувашская Республика – 85;

-

- Алтайский край – 85;

-

- Кемеровская область – 85;

-

- Орловская область – 84;

-

- Республика Марий Эл – 84;

-

- Пензенская область – 83;

-

- Саратовская область – 83;

-

- Республика Ингушетия – 81.

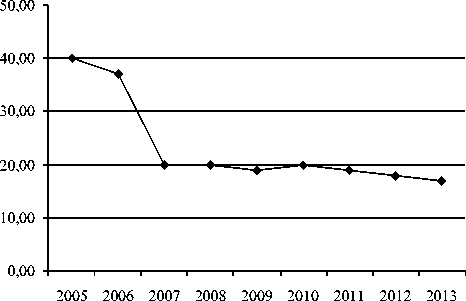

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитываемая Росстатом, выявляет межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен и не является составляющим элементом величины прожиточного минимума. В 2013 г. стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Чукотском автономном округе превышала среднероссийское значение на 74%. Высокие показатели отмечены в основном в районах Крайнего Севера, за исключением Камчатского края, г. Москвы. В период 2005–2013 гг. вариация регионов по данному показателю имела тенденцию к увеличению, что свидетельствует о возрастающей дифференциации (см. рис. 2).

Рис. 2. Стоимость минимального набора продуктов питания: вариация регионов [11]

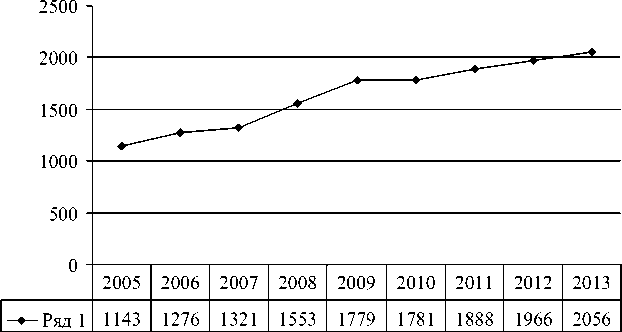

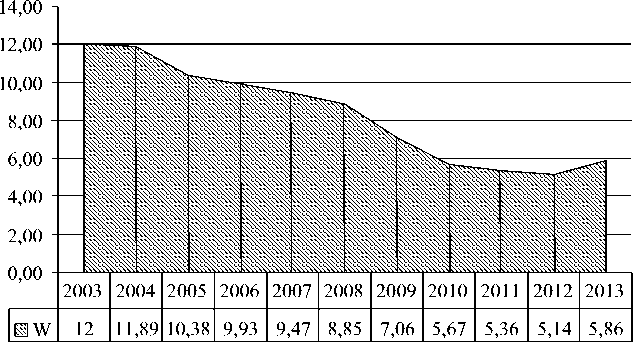

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума среди регионов России наибольшая в республиках Калмыкия и Тыва. Каждый третий человек в этих субъектах располагает доходами ниже установленного прожиточного минимума; в Республике Алтай и Еврейской автономной области – каждый пятый; близкие показатели в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, Республике Ингушетия. Наименьшая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума среди субъектов РФ в Ямало-Ненецком автономном округе – 6,6%, а также в Татарстане – 7,2%, Белгородской и Московской областях – 7,4 и 7,6% соответственно, Ненецком автономном округе – 7,9%. Размах вариации ( W ) среднедушевых денежных доходов населения (см. рис. 3) снизился за анализируемый период в 2,05 раза.

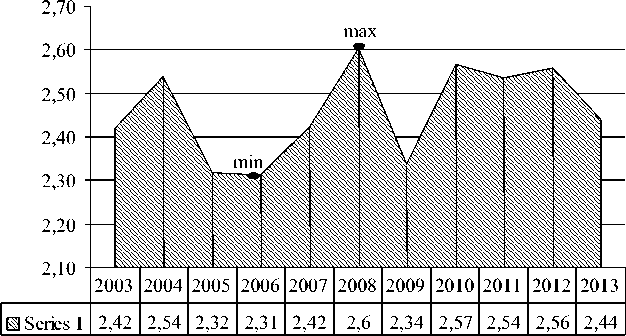

Тем не менее, если проанализировать динамику коэффициента региональной асимметрии

AS (см. рис. 4), то можно говорить о том, что дифференциация среднедушевых денежных доходов населения в субъектах РФ за рассматриваемый промежуток времени изменилась незначительно, однако ее значение возрастало с 2006 г. и достигло своего максимума в кризисный 2008 г. Уровень различий в среднедушевых денежных доходах между самым богатым и самым бедным субъектами РФ остается существенной (для сравнения: в 2013 г. в Германии разница в душевом доходе между самым богатым и самым бедным регионом составляла 2,7 раза, а в Испании и Португалии – 1,7 раза [12]).

При анализе дифференциации регионов по среднему уровню доходов и показателям, наиболее влияющим на него, проводят кластерный анализ. Результаты показывают, что самый многочисленный кластер – кластер со средним уровнем дохода (38 субъектов) и с самым высоким уровнем демографической нагрузки. Наиболее развитый кластер – с высокими показателями (8

субъектов), но в данной группе отмечены самые низкие средние показатели демографической нагрузки. В кластер с относительно высоким уровнем дохода вошли 25 субъектов, отличительная черта – высокий уровень зарегистрированных преступлений. В последнем кластере с низким уровнем доходов насчитывается 8 субъектов с самыми низкими показателями.

Рис. 3. Дифференциация среднедушевых денежных доходов населения в 2003–2013 гг. [13]

Рис. 4. Коэффициент региональной асимметрии среднедушевых денежных доходов населения в 2003–2013 гг. [14]

Коэффициент фондов, показывающий отношение среднего уровня доходов 10% самых богатых граждан к среднему уровню доходов 10% самых бедных, по рекомендациям ООН не должен быть больше 8–10 раз. В РФ неравенство общества по доходам значительно превышает уровень, присущий большинству развитых стран. В 2013 г. данный коэффициент достиг наибольшего значения в г. Москве – 26,2 раза. Также высока степень расслоения населения в г. Санкт-Петербурге и Тюменской области – в 19,6 раза средний доход 10% самого богатого населения больше среднего дохода 10% самого бедного населения. Еще у 11 субъектов РФ коэффициент фондов был выше среднероссийского значения (16,3 раза). Это Самарская и Свердловская об- ласти, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Пермский, Красноярский и Краснодарский края, республики Башкортостан, Татарстан и Коми. Минимальная степень расслоения в Тверской, Костромской областях (10,6 и 10,8 раза соответственно), Республике Алтай и Волгоградской области (11,2 раза) [15].

В настоящее время наблюдается парадокс региональной дифференциации доходов, означающий, что и самые богатые, и самые бедные регионы оставляют сбережениям минимальную долю в объеме денежных доходов населения. Вероятнее всего, данное явление связано с тем, что население регионов, лидирующих по показателю среднедушевых денежных доходов, склонно к их перемещению в другие регионы, прежде всего столичные. Еще одним отличительным моментом является существенное превышение доходов над расходами в группе самых богатых и в группе самых бедных регионов.

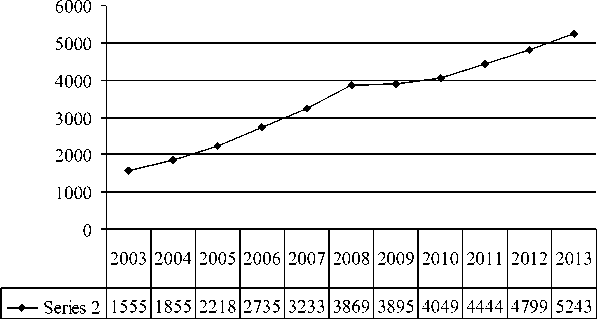

Анализ показателей расходов населения наряду с показателями доходов является важной частью исследования уровня жизни в регионе. При анализе потребительских расходов в среднем на душу населения было выявлено, что отклонения показателей регионов от среднего значения в период 2003–2013 гг. возрастали (см. рис. 5). Следовательно, усиливалась и дифференциация потребительских расходов в среднем на душу населения в регионах РФ, несмотря на то, что размах вариации сократился за этот период в 3 раза.

Рис. 5. Потребительские расходы в среднем на душу населения: вариация регионов [16]

В систему анализа дифференциации уровня жизни населения также входят показатели условий жизни населения, в том числе жилищных условий. Так, если в Тверской и Магаданской областях (максимальные значения) в 2013 г. в среднем на одного жителя приходилось 29 кв. м жилья, то в Республике Тыва – 12,9 кв. м. Кроме того, среди субъектов с наименьшей обеспеченностью жильем в среднем на одного человека находятся: республики Северного Кавказа, Республика Алтай, а также г. Москва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа – субъекты-лидеры по многим показателям. Среднероссийский показатель в 2013 г. равнялся 23,4 кв. м, а среднее отклонение от среднего значения при этом составляло 2,3 кв. м [17].

Таким образом, на основании проведенных расчетов по общим показателям уровня жизни, таким как ВРП на душу населения, прожиточный минимум, показатели доходов и расходов населения, условия жизни, можно говорить о значительном уровне различий в регионах Российской Федерации и усиливающейся дифференциации с одновременным снижением разницы между самыми богатыми и бедными регионами. Тем не менее несбалансированность пространства Российской Федерации, несмотря на трудности в ее смягчении, может быть преодолена с помощью повышения эффективности управления. Для этого существует целый ряд механизмов и инструментов, известных в мировой и отечественной практике.

Список литературы Пространственное сбалансирование социально-экономического развития и региональная дифференциация уровня жизни в РФ

- Бухвальд, Е.М. Сбалансированность территориального развития: правовые и институциональные проблемы/Е.М. Бухвальд. -URL: http://smgrf.ru/sbalansirovannost-territorialnogo-razvitiya-pravovye-i-institutsionalnye-problemy-buhval/.

- Федеральная служба государственной статистики. Регионы. России. Социально-экономические показатели. -URL: http://www.gks.ru.

- Информационное агентство «Финмаркет». Россия -на третьем месте в мире по неравенству регионов. -URL: http://www.finmarket.ru/main/article/3303366.

- Информационное агентство «Финмаркет». Россия -на третьем месте в мире по неравенству регионов. -URL: http://www.finmarket.ru/main/article/3303366.

- Зубаревич, Н.В. Неравенство доходов населения: пространственная проекция/Н.В. Зубаревич. -URL: http://carnegieendowment.org/files/PeC_61_48-60.pdf.

- Кузнецова, И.И. Проблемы территориальной дифференциации в региональной экономике и возможности ее исследования на городском уровне/И.И. Кузнецова. -URL: http://www.isa.ru/proceedings/images/documents/2006-22/261-268.pdf.

- Федеральная служба государственной статистики. Регионы. России. Социально-экономические показатели. -URL: http://www.gks.ru.

- Федеральная служба государственной статистики. Регионы. России. Социально-экономические показатели. -URL: http://www.gks.ru.

- Методологические рекомендации по разработке фиксированного набора потребительских товаров и услуг для проведения межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения. -URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d040/6-1-3.htm.

- Федеральная служба государственной статистики. Регионы. России. Социально-экономические показатели. -URL: http://www.gks.ru.

- Федеральная служба государственной статистики. Регионы. России. Социально-экономические показатели. -URL: http://www.gks.ru.

- Информационное агентство «Финмаркет». Россия -на третьем месте в мире по неравенству регионов. -URL: http://www.finmarket.ru/main/article/3303366.

- Федеральная служба государственной статистики. Регионы. России. Социально-экономические показатели. -URL: http://www.gks.ru.

- Федеральная служба государственной статистики. Регионы. России. Социально-экономические показатели. -URL: http://www.gks.ru.

- Федеральная служба государственной статистики. Регионы. России. Социально-экономические показатели. -URL: http://www.gks.ru.

- Федеральная служба государственной статистики. Регионы. России. Социально-экономические показатели. -URL: http://www.gks.ru.

- Федеральная служба государственной статистики. Регионы. России. Социально-экономические показатели. -URL: http://www.gks.ru.