Пространственные аспекты эволюционно-генетической теории факторов производства О.В. Иншакова

Автор: Плякин Александр Валентинович

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 т.24, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются объект, предмет, методические подходы и технологии пространственного анализа с учетом положений эволюционно-генетической теории факторов производства, созданной О.В. Иншаковым. Установлено, что объектом пространственного анализа является сложноструктурированное, иерархически упорядоченное глобальное экономическое пространство, соответствующее глобальной хозяйственной системе и образующееся в результате взаимодействия природно-хозяйственных и экономических систем различных уровней и масштабов. Предметом пространственного анализа является воспроизводственный процесс как результат реализации экономических отношений в глобальной хозяйственной системе, который реализуется в виде совокупности циклов факторных взаимодействий, обусловленных последовательным влиянием друг на друга шести базовых производственных факторов, уникальных и неповторимых в каждой точке реального географического пространства. Установлено, что для эффективного управления региональной хозяйственной системой в настоящее время востребован мониторинг региональных факторов производства, целью которого является прогнозирование будущего состояния природно-хозяйственных и социально-экономической систем. Мониторинг региональных факторов производства приобретает первостепенное значение в процессе объективной оценки перспектив социально-экономического развития региона на основе системы интегральных КУБ-показателей, сформированных с учетом новой теории факторов производства. Важнейшими технологиями, способными обеспечить практическую реализацию мониторинга региональных факторов производства, являются технологии пространственного анализа на платформе современных геоинформационных систем (ArcGIS, MapInfo). В связи с этим в настоящее время следует говорить о масштабном внедрении сетецентричных и неогеографических технологий в практику экономических исследований и регионального управления, обеспечивающих ситуационную осведомленность об особенностях социально-экономических процессов в онлайн-режиме.

Факторы производства, экономическая система, природно-хозяйственная система, социально-экономическое развитие, индикаторы развития, пространственный анализ, геоинформационная система

Короткий адрес: https://sciup.org/149141085

IDR: 149141085 | УДК: 332.055 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2022.2.6

Текст научной статьи Пространственные аспекты эволюционно-генетической теории факторов производства О.В. Иншакова

DOI:

Изложенная впервые О.В. Иншаковым концепция факторов производства и функций человеческого бытия, основанная на анализе эволюции теории факторов и производственной функции, открыла новое понимание производственных отношений, факторных взаимодействий и воспроизводственного процесса в суперсистеме «природа – человек – общество» [Иншаков, 2001]. Человеческое и общественное бытие было представлено как единство развития всех факторов производства на всех уровнях организации хозяйственной системы – от глобального до локального. По мнению создателя новой теории факторов производства, мир, охваченный человеческим, техническим, природным, организационным, институциональным и информационным взаимодействием, уже начал глобальный переход к новой форме устойчивого развития и новым факторам производства. Системный анализ этого процесса должен быть не только мерным (количественным и качественным), но и пространственным. В связи с этим описание пространственных аспектов новой эво- люционно-генетической теории факторов производства, включая объект, предмет, средства и технологии пространственного анализа, явилось целью настоящего исследования.

Объект пространственного анализа в теории факторов производства

Глобальная суперсистема «природа N – человек H – общество S» является объектом исследования, а ее модель – исходным пунктом для новой теории факторов производства [Иншаков, 2001, с. 19]. В пределах этой эволюционирующей суперсистемы реализуется глобальное хозяйство как совокупность адаптивных и самоорганизующихся хозяйственных систем с многовариантным поведением, подверженных перманентным качественным изменениям. При этом смена одного состояния хозяйственной системы другим – многомерное спиралевидное движение, предполагающее постоянную обновляемость и необратимость процесса развития ее структуры, функций и отношений [Иншаков, 1995, с. 26]. Глобальное хозяйство существует в хозяйственном пространстве, которое, обладая свой- ством развертывания, растекания, распространения по отношению к некоему центру как точке, образует совокупность взаимосвязанных частей, упорядоченных определенным образом [Иншаков, 2000, с. 658].

Каждая составляющая исследуемой суперсистемы, определяющей состояние глобального хозяйства, является самостоятельной системой: N -система – формирующая, базовая система; H -система является связующим звеном и полем взаимодействия N - и S -систем; S -система определяет общую направленность движения суперсистемы, вектор и его конечный результат [Иншаков, 2001, с. 20]. Результатом реализации базовых векторных отношений являются факторы, или движущие силы, процесса производства как взаимодействия в суперсистеме «природа – человек – общество». Эти факторы являются причинами движения суперсистемы, определяют его содержание и формы во времени и пространстве [Иншаков, 2001, с. 28]. Каждый фактор обусловлен определенным отношением в суперсистеме: N – природный фактор из отношения NS , H – человеческий фактор из отношения NH , Т – технический фактор из отношения HN , Ins – институциональный фактор из отношения SH , О – организационный фактор из отношения HS , Inf – информационный фактор из отношения SN . Три первые фактора ( N , H , T ) следует рассматривать как дифференцирующую группу факторов, поскольку они обусловлены конкретной пространственной аллокацией и спецификацией по отношению к продукту производства. Вторая тройка представляет интегрирующие факторы ( Ins , O , Inf ), для которых характерны абстрактновсеобщее распространение, отсутствие жесткой пространственной привязки и неспеци-фичность по отношению к единичному продукту. Очевидно, что дифференцирующие факторы ( N , H , T ) определяют состояние природно-хозяйственной системы (ПХС) как структурированной системы взаимодействия природы и производительных сил общества, а интегрирующие факторы ( Ins , O , Inf ) – состояние экономической системы (ЭС) как системы технико-экономических, организационно-экономических, социально-экономических отношений.

Логика дальнейшего исследования требует рассмотрения глобальной хозяйственной системы в виде совокупности слагающих ее природно-хозяйственных и экономических систем разного иерархического уровня и ранга: глобального, национального, регионального, муниципального и т. д. Пространство глобальной хозяйственной системы формируют природно-хозяйственное пространство, соответствующее локализованным и распределенным природно-хозяйственным системам, как пространство материального производства в виде совокупности природно-хозяйственных систем, и пространство социально-экономического развития, соответствующее экономическим системам, как пространство реализации экономических отношений (производственноэкономических, организационно-экономических и социально-экономических). Глобальной хозяйственной системе фактически соответствует иерархически упорядоченное глобальное экономическое пространство как пространство производства, обмена, распределения и потребления, образующееся в результате взаимодействия природно-хозяйственных и экономических систем различных уровней и масштабов [Иншаков, 2003, с. 7; Плякин, 2006, с. 75].

Таким образом, объектом пространственного анализа для теории факторов производства является сложноструктурированное, иерархически упорядоченное глобальное экономическое пространство, соответствующее глобальной хозяйственной системе и образующееся в результате взаимодействия природно-хозяйственных и экономических систем различных уровней и масштабов.

Предмет пространственного анализа в теории факторов производства

Содержание предмета пространственного анализа скрыто в ответе на вопрос: где, когда и на каком этапе движения глобальной хозяйственной системы виртуальное пространство экономических отношений преобразуется в жестко упорядоченную дискретную структуру материально-энергетических производственных процессов, трансформирующих вещество природы в продукт общественного потребления? Является ли экономическое пространство пространством сопряженного взаимодействия столь несовместимых, на пер- вый взгляд, процессов и явлений природноматериального и социально-экономического происхождения? Теоретические представления о пространственной организации хозяйства и о влиянии на нее экономической деятельности нашли свое отражение в экономической теории использования пространства (пространственной экономике) и классической теории размещения хозяйства, которые формировались одновременно с развитием экономической теории [Плякин, 2006, с. 39–50].

По нашему мнению, предмет пространственного анализа в рамках новой теории факторов производства необходимо рассматривать в соответствии с моделью пространственных взаимосвязей вида «трансакция – форма», где трансакцией назовем акт экономического взаимодействия, а формой – конфигурацию пространственных природно-хозяйственных систем. В рамках указанной модели связи трансакций и формы возможно реализовать пространственный анализ структуры движения хозяйственной системы как процесса трансформации трансакций в форму и формы в трансакцию [Плякин, 2006, с. 65–66]. Например, избыток трансакций, направленный извне внутрь природно-хозяйственной системы, может компенсироваться изменением ее формы, то есть изменением площади поселений, промышленных площадок, сельскохозяйственных территорий. Последнее может быть зафиксировано средствами картографии и визуализировано с помощью электронных карт. Подобный методологический подход позволяет углубить представления о структуре экономического пространства и получить ответ на ряд вопросов о том, какие именно пространственные связи обеспечивают внутреннее динамическое равновесие хозяйственной системы; каков механизм влияния пространства экономических отношений (пространства социально-экономического развития) на состояние и развитие природно-хозяйственной системы. Совершенно очевидно, что экономическая система, как важнейшая составляющая общества S , оказывает управляющее воздействие на территориальные природно-хозяйственные системы и, таким образом, определяет общую направленность движения глобального хозяйства, вектор его развития и конечный результат.

Последовательность трансформации пространственных форм экономических отношений можно представить в следующем порядке: пространства (поля) → иерархии → сети → узлы → трансакции . Под экономическими «полями-пространствами» в этом случае следует понимать сопряженные и накладывающиеся друг на друга пространства экономических отношений и интересов. Экономической «иерархией» следует назвать структуру полей экономических отношений по вертикали в соответствии с соподчинением пространств и их включенностью в другие пространства. Экономической «сетью» являются каналы трансляции организационно-экономических отношений: инфраструктурные, транспортные, коммуникационные, информационные. Экономические «узлы» – это пространственно локализованные центры экономической активности, управления и принятия решений (столицы, города, административные центры). Трансакциями в экономической системе являются материальные потоки (грузооборот, оборот энергоносителей, товарооборот, пассажиро-оборот), финансовые потоки и потоки актуальной экономической информации (информационный обмен).

Трансформация пространственных форм природно-хозяйственных систем и соответствующих им связей представляются в виде: трансакция → сети → узлы → иерархии → пространство. Эта последовательность определяет направление, интенсивность и пространственно-временную динамику материальных и энергетических технологических потоков в природно-хозяйственных системах, а также пространственную форму и конфигурацию границ систем, степень их пространственной дифференциации. В этом случае «трансакции» и «сети» в виде производственных коммуникаций имеют исключительно производственно-технологическое происхождение. Природно-хозяйственными «узлами» являются промышленные предприятия, группы предприятий, производственные комплексы, активно взаимодействующие с природной средой. Последние образуют вертикальные «иерархии» промышленных зон и индустриальных баз национального уровня, сформированные в соответствии со спецификой природно-ресурсных и технологических циклов. В итоге производственно-технологические иерархии образуют дискретное пространство природно-хозяйственных систем, или природно-хозяйственное пространство, структурно отличное от пространства социально-экономического развития [Плякин, 2006, с. 67–68].

Формулируя предмет пространственного анализа с учетом новой теории факторов производства, отметим, что указанные связи внутри хозяйственной системы в виде пространств (полей), иерархий, сетей, узлов и трансакций являются формой проявления шести базовых факторов производства, с помощью и посредством которых мы сможем идентифицировать внутрисистемные связи. Соотнося каждое пространство, иерархию, сеть, узел, трансакцию с тем или иным производственным фактором, мы значительно расширяем круг исследовательских возможностей на пути понимания закономерностей воспроизводственного процесса, разворачивающегося, растекающегося, распространяющегося в пределах глобальной хозяйственной системы, имеющего в каждой точке реального географического пространства его конкретное территориальное выражение, региональную конкретику и местную специфику. Объективная сложность механизма воспроизводственного процесса и очевидная ограниченность одномерных представлений о его развитии актуализируют необходимость разработки многомерной модели воспроизводственного процесса и реализации на ее основе новых методологических подходов в свете положений новой теории факторов производства.

Таким образом, предметом пространственного анализа для новой теории факторов производства является воспроизводственный процесс как результат реализации экономических отношений в глобальной хозяйственной системе, который в силу своей цикличности реализуется в виде совокупности циклов факторных взаимодействий, обусловленных последовательным влиянием друг на друга шести базовых производственных факторов ( А , Т , М , Ins , O , Inf ), уникальных и неповторимых в каждой точке реального географического пространства.

Система индикаторов КУБ-развития для оценки пространственной неравномерности производственных факторов

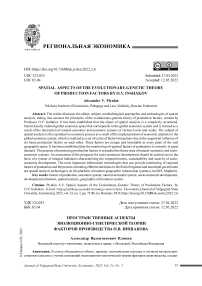

Актуальная задача стратегического управления социально-экономическим развитием региона предполагает индикацию регионального воспроизводственного процесса с целью оптимизации траектории движения региональной хозяйственной системы. В связи с этим особую значимость приобретает формирование системы комплексной оценки социально-экономического развития, выстроенной на основе индикаторов, отражающих реализацию важнейших стратегических целей КУБ-развития – обеспечения конкурентоспособности хозяйств, устойчивости и безопасности развития хозяйственной системы региона. Формирование индикаторов конкурентоспособности, устойчивости развития и экономической безопасности (КУБ-индикаторов) региона производится на основе комбинирования статистических показателей в системе координат, сформированной тремя исходными осями: экономического потенциала ( PED ), экономической активности ( EA ) и качества жизни ( QL ) населения. В результате комбинирования появляется новая система КУБ-коор-динат, в соответствии с которой траектория регионального социально-экономического развития обретает иное измерение, в большей степени соответствующее его цели и задачам (см. рис. 1) [Плякин, 2011].

Интегральный индикатор уровня социально-экономического развития региона ( Ro ) является функцией составляющих КУБ-развития:

Ro = F ( CPT ; STB ; SCR ).

Интегральный индикатор представляется как взвешенная сумма индикаторов первого уровня:

-

– конкурентоспособности: CPT = F ( PED ; QL );

-

– устойчивости: STB = F ( PED ; EA );

-

– безопасности: SCR = F ( QL ; EA ).

Расчет интегрального индикатора развития регионального хозяйства, а также индикаторов первого уровня (CPT, STB, SCR) предлагается осуществлять на основе предвари- тельной оценки их ключевых составляющих: потенциала экономического развития (PED), уровня экономической активности (EAP) и качества жизни населения (QL). Таким образом, основу формирования критериев социальноэкономического развития и выявления на их основе возникающих отклонений в системе КУБ-координат составляет факторный подход к оценке потенциала экономического развития, экономической активности и качества жизни населения муниципальных образований. В соответствии с факторным подходом шесть факторов производства (A, M, T, Ins, O, Inf) определяют шестимерное состояние потенциала экономического развития, экономической активности и качества жизни региона (табл. 1).

На основе факторной структуры слагаемых индикаторов КУБ-развития сформирована теоретически обоснованная и логически связная система КУБ-индикаторов (см. табл. 2).

Сформированные и предлагаемые к практическому использованию КУБ-индика-торы регионального социально-экономического развития способны объективировать процесс дальнейшей оценки пространственной неравномерности производственных факторов, определяющих конкурентоспособность, устойчивость и экономическую безопасность социально-экономического развития региона. При этом количественные оценки состояния факторных пространств в виде ранговых показателей являются надежным средством сравнительного анализа разнораз-

Рис. 1. Система КУБ-координат социально-экономического развития региона

Fig. 1. System of competitiveness, sustainability and security coordinates of the regional socio-economic development

Примечание. Составлено автором.

Таблица 1. Факторная структура индикаторов КУБ-развития региона

Table 1. Factor structure of competitiveness, sustainability and security indicators of regional development

|

Факторы производства |

PED |

EA |

QL |

|

А |

PED A |

EA A |

QL A |

|

Т |

PED T |

EA T |

QL T |

|

М |

PED M |

EA M |

QL M |

|

Ins |

PED INS |

EA INS |

QL INS |

|

O |

PED O |

EA O |

QL O |

|

Inf |

PED INF |

EA INF |

QL INF |

Примечание. Составлено автором по: [Иншаков, 2001].

мерных статистических показателей социально-экономического развития. Выполненные на их основе классификации муниципальных образований откроют дополнительные возможности в районировании территории региона в соответствии с состоянием факторов производства и стратегическими задачами его социально-экономического развития.

Таким образом, для эффективного управления региональной хозяйственной системой в настоящее время востребован мониторинг региональных факторов производства, приспособленный к особенностям и ценностям конкретной территории.

Цель проведения мониторинга производственных факторов – прогнозирование будущего состояния природно-хозяйственных и социально-экономической систем, оценка перспектив развития хозяйственной деятельности и проводимой в регионе экономической политики. В процессе реализации мониторинга необходимо осуществлять контроль местоположения объектов хозяйственной деятельности, изменения во времени их количественных характеристик. Мониторинг региональных факторов производства приобретает первостепенное значение в процессе объективной оцен- ки перспектив КУБ-развития региона на основе системы интегральных показателей, сформированных с учетом новой теории факторов производства.

Технологии пространственного анализа и моделирования факторных взаимодействий для управления социально-экономическим развитием

Перспективы применения теории факторов производства для исследования пространственной динамики социально-экономического развития региона имеет математико-картографический подход, о возможностях которого в решении проблем территориального развития писали еще в конце прошлого века [Червяков, 1968; Василевский и др., 1976; Карпель, 1980]. Благодаря ему сегодня активно развивается математико-картографическое моделирование пространственной динамики социально-экономического развития на основе современных геоинформационных систем (ГИС) и методов пространственной статистики. Важнейшими информационными технологиями, способными обеспечить процесс принятия оперативных и эффективных решений в сфере регионального и муниципального

Таблица 2. Объекты оценки и структура индикаторов КУБ-развития региона

Table 2. Objects of assessment and the structure of competitiveness, sustainability and security indicators of regional development

|

Объект оценки развития |

Составляющие КУБ-развития |

КУБ-индикаторы |

|

Конкурентоспособность ( CPT ) |

человеческого капитала |

CPT А = F(PED A ; QLP A ) |

|

технологий и средств производства |

CPT Т = F(PED T ; QLP T ) |

|

|

природной среды и ресурсов |

CPT М = F(PED M ; QLP M ) |

|

|

институционального пространства |

CPT INS = F(PED INS ; QLP INS ) |

|

|

организационной среды |

CPT О = F(PED O ; QLP O ) |

|

|

информационного пространства |

CPT INF = F(PED INF ; QLP INF ) |

|

|

Устойчивость ( STB ) |

человеческого капитала |

STB А = F(PED A ; EAP A ) |

|

производственно-технологическая |

STB Т = F(PED T ; EAP T ) |

|

|

природной среды |

STB М = F(PED M ; EAP M ) |

|

|

институционального пространства |

STB INS = F(PED INS ; EAP INS ) |

|

|

организационной среды |

STB О = F(PED O ; EAP O ) |

|

|

информационного пространства |

STBINF = F(PEDINF ; EAPINF) |

|

|

Безопасность ( SCR ) |

человека |

SCR А = F(EAP A ; QLP A ) |

|

производственная |

SCR Т = F(EAP T ; QLP T ) |

|

|

экологическая |

SCR М = F(EAP M ; QLP M ) |

|

|

правовая |

SCR INS = F(EAP INS ; QLP INS ) |

|

|

организаций |

SCR О = F(EAP O ; QLP O ) |

|

|

информационная |

SCR INF = F(EAP INF ; QLP INF ) |

Примечание. Составлено автором по: [Иншаков, 2001; 2003, с. 19].

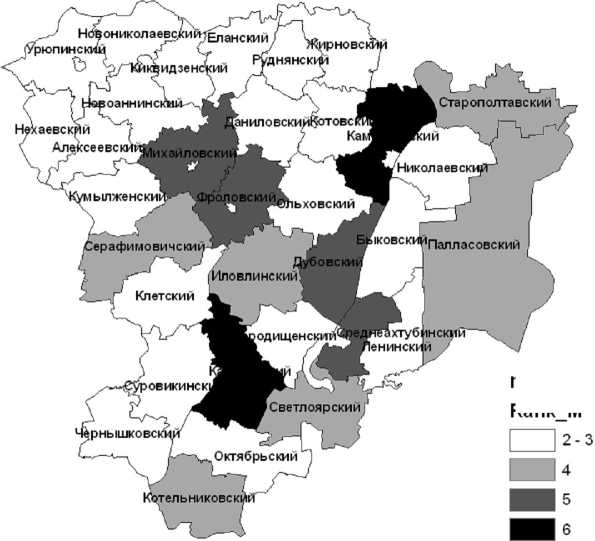

управления, являются технологии пространственного анализа на платформе современных геоинформационных систем (ArcGIS, Панорама, MapInfo и др.) [Плякин и др., 2012]. На платформе ГИС реализуется столь востребованное сегодня геоинформационное моделирование процессов, протекающих в социально-экономической и экологической сферах жизни современного общества. Геоинформа-ционное моделирование – это создание пространственных моделей природных и социально-экономических процессов на основе баз геоданных, методов геостатистики, электронного картографирования, результатов космической деятельности (спутниковых снимков) и оперативной съемки земной поверхности с использованием средств беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Этот сплав картографических методов, компьютерных средств, космических и беспилотных летательных технологий представляет собою сегодня новое направление в науке, которое называется неогеографией . В связи с этим следует говорить не столько об использовании ГИС и данных дистанционного зондирования Земли из космоса, сколько о масштабном внедрении сетецентричных технологий в практику регионального и муниципального управления, обеспечивающих ситуационную осведомленность в онлайн-режиме. Таким образом, содержание информационных компетенций в настоящих условиях расширяется, поскольку речь идет об умении современного экономиста оперировать данными по меньшей мере трех типов: статистическими, картографическими и географическими. Реализация геоинформационного подхода способна обеспечить эффективное исследование пространств базовых и комплементарных производственных факторов, анализ их сопряжения и оценку вклада в результирующее состояние экономического пространства региона.

Удовлетворить объективно существующую сегодня потребность в многовариантном моделировании процессов управления социально-экономическим развитием муниципальных образований в регионе и во всесторонней оценке последствий каждого из возможных сценариев их развития способна региональная геоинформационная система (РГИС), существующая на основе цифровой картографии.

Геоинформационный подход к анализу и управлению региональным развитием характеризуется в первую очередь достоверностью и непрерывной актуализацией пространственно-временной компоненты данных о состоянии региональной хозяйственной системы. Достоверность параметров пространственной динамики социально-экономического развития – необходимое условие, обеспечивающее реализуемость и гибкость выбранных инструментов ее экономического регулирования.

Очевидным достоинством РГИС является ее способность автоматизировать процедуру ранжирования муниципальных образований по ряду показателей с использованием существующих методик. Помимо этого, в ГИС также возможны альтернативные оценки: интенсивности и масштабов хозяйственной деятельности и деловой активности, уровня антропогенного воздействия на окружающую среду, величины экономических рисков и ущербов; инвестиционной привлекательности и инновационной приемистости территории и др. РГИС как средство накопления, хранения, обобщения и анализа пространственных данных о развитии муниципальных образований должна включать в себя: перечень тематических электронных карт, характеризующих их социально-экономический, производственно-хозяйственный, природно-ресурсный, рекреационный, историко-культурный и инвестиционный потенциал; методики социально-экономического районирования территории региона на основе имеющихся муниципальных статистических данных и результатов их пространственно-временного анализа; результаты моделирования полей пространственных данных и анализа их пространственно-временного сопряжения в виде архива тематических электронных карт; систему интегральных показателей социально-экономического развития муниципальных образований, значения которых обновляются регулярно по мере поступления статистических данных.

Современный уровень развития ГИС-технологий таков, что абсолютно любая статистическая информация, характеризующая состояние территории региона, может быть представлена в виде электронных тематических карт. В связи с этим необходимо объединить аналитические возможности РГИС с административно-контрольными, финансовокредитными и другими инструментами управления социально-экономическим развитием муниципальных образований. В настоящее время РГИС Волгоградской области содержит совокупность тематических слоев (электронных карт), отражающих информацию о системе расселения, административно-территориальном делении, природных объектах, транспортной инфраструктуре и т. д. на территории региона (рис. 2).

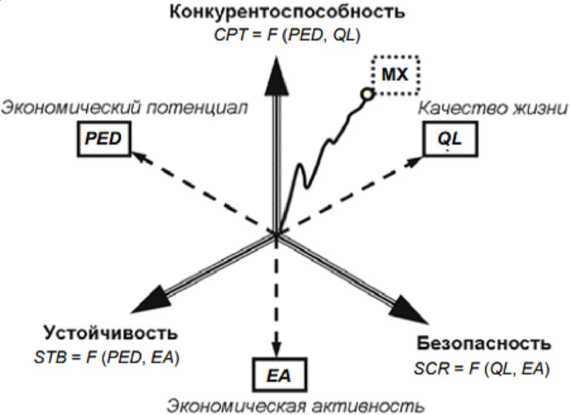

На сегодняшний день имеются тематические электронные карты (ТЭК), характеризующие социально-экономическую ситуацию на территории Волгоградской области. На основе статистических данных за ряд лет выполнена автоматическая классификация муниципальных районов по ряду исследуемых показателей (см. рис. 3). Полученные ТЭК являются основой дальнейшего исследования пространственно-временного сопряжения природных, хозяйственных и социально-экономических процессов на территории региона.

Эффективным средством хранения ресурсов пространственных данных являются созданные в ГИС тематические электронные атласы, агрегирующие пространственные данные о состоянии природных и экономических ресурсов, хозяйственной, социальной и культурной сфер региона. В числе приоритетных задач работы по созданию ресурсов пространственных данных в виде баз геоданных следует назвать: инвентаризацию и обобщение ресурсно-экологической, экономической и иной информации; расчет и оценку интегральных показателей социально-экономического развития территории муниципальных образований.

В настоящее время мониторинг региональных факторов производства, приспособленный к особенностям и ценностям территории каждого муниципального образования на территории региона, должен решать ряд задач, в числе которых следует указать следующие: анализ структуры пространств региональных факторов производства (трудового, природно-ресурсного, технико-технологического, организационного, институционального, информационного); выполнение природно-хозяйственного и социально-экономического рай-

Рис. 2. Пример взвешенной ранговой картограммы статистического показателя Волгоградской области (электронной карты) в ГИС ArcGIS

Fig. 2. Example of a weighted rank cartogram of a statistical indicator of Volgograd region (electronic map) in GIS ArcGIS

municipal_volg

Rank M

Примечание. Составлено автором по: [ArcGIS Online].

онирования территории региона с целью уточнения границ депрессивных и устойчиво развивающихся муниципальных образований и зон, образованных их совокупностью; оценку влияния трансакционных факторов производства (организационного, институционального, информационного) на результаты хозяйственной деятельности в регионе; выявление полюсов роста, коридоров и зон экономической активности в экономическом пространстве региона и др.

Завершая обсуждение вопроса о геоин-формационной основе пространственного анализа и индикативной оценки социально-экономического развития региона, подчеркнем перспективность использования процедур визуализации и последующего математико-картографического моделирования сопряженной динамики пространств факторов производства в ГИС. Реализация указанного подхода на практике обеспечит эффективное исследование базовых и дополняющих друг друга факторных пространств, анализ их сопряжения, оценку вклада различных факторов в результирующее состояние регионального экономи- ческого пространства. Решающее значение в решении исследовательских задач на основе ГИС-технологий будет иметь классификация видов экономической деятельности в соответствии с эволюционно-генетической теорией факторов производства, определяющая эффективность использования статистических данных.

Выводы

Объектом пространственного анализа для теории факторов производства является сложноструктурированное, иерархически упорядоченное глобальное экономическое пространство, соответствующее глобальной хозяйственной системе и образующееся в результате взаимодействия природно-хозяйственных и экономических систем различных уровней и масштабов.

Предметом пространственного анализа для теории факторов производства является воспроизводственный процесс как результат реализации экономических отношений в глобальной хозяйственной системе, который в

Рис. 3. Автоматизированное районирование в ГИС территории Волгоградской области по численности населения муниципальных районов

Fig. 3. Automated zoning in GIS of the territory of Volgograd region in terms of the population of municipal districts

Примечание. Составлено автором по: [ArcGIS Online].

силу своей цикличности реализуется в виде совокупности циклов факторных взаимодействий, обусловленных последовательным влиянием друг на друга шести базовых производственных факторов ( А , Т , М , Ins , O , Inf ), уникальных и неповторимых в каждой точке реального географического пространства.

Для эффективного управления региональной хозяйственной системой в настоящее время востребован мониторинг региональных факторов производства, приспособленный к особенностям и ценностям конкретной территории, целью которого является прогнозирование будущего состояния природно-хозяйственных и социально-экономической систем. Мониторинг региональных факторов производства приобретает первостепенное значение в процессе объективной оценки перспектив социально-экономического развития региона на основе системы интегральных КУБ-показа-телей, сформированных с учетом новой теории факторов производства.

Важнейшими информационными технологиями, способными обеспечить практическую реализацию мониторинга региональных факторов производства и процесс принятия эффективных решений в сфере регионального и муниципального управления являются технологии пространственного анализа на платформе современных геоинформационных систем (ArcGIS, Панорама, MapInfo и др.). Сплав ГИС, картографических методов, компьютерных средств, космических и беспилотных летательных технологий представляет собою сегодня новое направление в науке, которое называется неогеографией . Поэтому в настоящее время следует говорить не сколько об использовании ГИС и данных дистанционного зондирования Земли, сколько о масштабном внедрении сетецентричных и неогеог-рафических технологий в практику экономических исследований и регионального управления, обеспечивающих ситуационную осведомленность об особенностях социальноэкономических процессов в онлайн-режиме.

Ю. В. Медведков // Вопросы географии. – 1976. – Вып. 100 : Перспективы географии. – С. 93–109.

Иншаков, О. В. Категории времени и пространства в актуальной характеристике хозяйственной системы / О. В. Иншаков // Россия в актуальном времени-пространстве : сб. ст. – М. ; Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2000. – С. 657–666.

Иншаков, О. В. Механизм социально-рыночной трансформации устойчивого развития АПК России / О. В. Иншаков. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 1995. – 450 с.

Иншаков, О. В. О стратегии развития Южного макрорегиона России : (Методологические и методические проблемы формирования) / О. В. Иншаков. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2003. – 96 с.

Иншаков, О. В. Факторы и функции человеческого бытия: обретение новой меры / О. В. Инша-ков. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2001. – 77 с.

Карпель, М. Е. Комплексная оценка территории и пути ее совершенствования в свете системного подхода / М. Е. Карпель // Географические науки и районная планировка. – 1980. – Вып. 113. – С. 128–139.

Плякин, А. В. Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных районов в региональной геоинформационной системе : препринт / А. В. Плякин. – Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2011. – 63 с.

Плякин, А. В. Пространственная экономическая трансформация региональной природнохозяйственной системы: структура и механизм реализации / А. В. Плякин. – Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2006. – 364 с.

Плякин, А. В. Пространственный анализ неравномерности социально-экономического развития муниципальных образований в геоин-формационной системе / А. В. Плякин, Е. А. Орехова. – Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2012. – 112 с.

Червяков, В. А. Картографо-статистические способы определения обобщенных характеристик территорий / В. А. Червяков // Математика в экономической географии. – 1968. – Вып. 77. – С. 186–195.

ArcGIS Online. – Electronic text data. – Mode of access: (date of access: 15.04.2021). – Title from screen.

Список литературы Пространственные аспекты эволюционно-генетической теории факторов производства О.В. Иншакова

- Василевский, Л. И. Перспективы математических методов в географии / Л. И. Василевский, Ю. В. Медведков // Вопросы географии. -1976. - Вып. 100 : Перспективы географии. -С. 93-109.

- Иншаков, О. В. Категории времени и пространства в актуальной характеристике хозяйственной системы / О. В. Иншаков // Россия в актуальном времени-пространстве : сб. ст. - М. ; Волгоград : Изд-во ВолГУ 2000. - С. 657-666.

- Иншаков, О. В. Механизм социально-рыночной трансформации устойчивого развития АПК России / О. В. Иншаков. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 1995. - 450 с.

- Иншаков, О. В. О стратегии развития Южного макрорегиона России : (Методологические и методические проблемы формирования) / О. В. Иншаков. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2003. - 96 с.

- Иншаков, О. В. Факторы и функции человеческого бытия: обретение новой меры / О. В. Инша-ков. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2001. - 77 с.

- Карпель, М. Е. Комплексная оценка территории и пути ее совершенствования в свете системного подхода / М. Е. Карпель // Географические науки и районная планировка. - 1980. -Вып. 113. - С. 128-139.

- Плякин, А. В. Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных районов в региональной геоинформационной системе: препринт / А. В. Плякин. - Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2011. - 63 с.

- Плякин, А. В. Пространственная экономическая трансформация региональной природно-хозяйственной системы: структура и механизм реализации / А. В. Плякин. - Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2006. - 364 с.

- Плякин, А. В. Пространственный анализ неравномерности социально-экономического развития муниципальных образований в геоинформационной системе / А. В. Плякин, Е. А. Орехова. - Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2012. - 112 с.

- Червяков, В. А. Картографо-статистические способы определения обобщенных характеристик территорий / В. А. Червяков // Математика в экономической географии. - 1968. - Вып. 77. -С. 186-195.

- ArcGIS Online. - Electronic text data. - Mode of access: https://www.arcgis.com/home/ index.html (date of access: 15.04.2021). - Title from screen.