Пространственные аспекты развития сектора малых предприятий в регионе

Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич, Бессонов Игорь Сергеевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье на примере сегмента малых предприятий проанализированы особенности формирующейся системы управления пространственным развитием экономики одного из регионов Российской Федерации. Данный аспект в настоящее время регулируется целым рядом документов федерального и регионального уровня, в качестве его особенностей выделяется фрагментарность, как по вертикали, так и по горизонтали. В текущее время обозначены лишь отдельные блоки управленческих процессов пространственного характера, частично взаимосвязанные между собой. Описываемые задачи регулируются в документах различного вида: законах субъектов Федерации, целевых программах, стратегиях и концепциях пространственного либо агломерационного развития. На федеральном уровне действует Стратегия пространственного Для цитирования: Бухвальд Е.М., Бесс развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, разработанная с учетом отрицательных отзывов на предыдущий документ. На региональном уровне также не прослеживается унифицированный подход к разработке и реализации документов пространственного развития. В целях обоснования возможностей существенного улучшения практики стратегического управления пространственным развитием регионов в работе были решены следующие задачи: актуализация подхода к рассмотрению регионального экономического пространства; обоснование отдельных структурных элементов регионального экономического пространства - агломераций и субрегионов - в качестве объектов управления, обоснование возможностей стратегического подхода к управлению пространственным развитием экономики региона, анализ лучших практик субрегионального управления в регионах и обоснование практических рекомендаций органам власти по совершенствованию системы управления регионом на субрегиональном уровне.

Экономическое пространство региона, пространственный потенциал, пространственное развитие, региональное развитие, малое предпринимательство

Короткий адрес: https://sciup.org/147247192

IDR: 147247192 | УДК: 332.14 | DOI: 10.15838/esc.2025.1.97.6

Текст научной статьи Пространственные аспекты развития сектора малых предприятий в регионе

В настоящее время пространственное регулирование является актуальной составляющей экономической политики как на федеральном, так и на региональном уровне, что подчеркивается Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, созданной с учетом части негативных замечаний в отношении предыдущего документа. Важные черты пространственной парадигмы, которые можно назвать лейтмотивом пространственного развития, назвал в своих исследованиях А.Г. Гранберг, отметивший, что «экономика России – не монообъект, а многорегиональный организм, функционирующий на основе вертикальных (центр – регионы) и горизонтальных (межрегиональных) экономических взаимодействий и входящий в систему мирохозяйственных связей» (Гранберг, 2006). В рамках данного подхода ключевой проблемой исследований и государственной политики является разумное сочетание регионального многообразия, целостности национального пространства и его интеграции в глобализирующийся мир. Ученый прозорливо предвидел: «Иначе говоря, путь России в XXI веке – это неизбежный поиск устойчивой целостности в региональном многообразии при усиливающемся и неодинаковом воздействии процессов глобализации на разные части национального пространства»1.

Одновременно с этим отметим много-аспектность постановки задачи пространственного развития. С одной стороны, требуется соблюдение устойчивой целостности и эффективного функционирования единого экономического пространства (Bondareva, 2021; Урунов, Морозова, 2024). С другой стороны, приходится балансировать в условиях противоречий между необходимостью поддержки полюсов роста в условиях естественной поляризации развития и стимулированием саморазвития малоразвитых и депрессивных экономических пространств, на чем делал акцент основатель первого отечественного профильного журнала «Пространственная экономика» П.А. Минакир (Мина-кир, 2019).

С учетом современных задач по достижению технологического суверенитета и обеспечению устойчивости социально-экономического развития вопросы эффективного использования регионального потенциала становятся ключевыми. Пространственная парадигма подводит нас к обсуждению целесообразности непосредственно управления развитием экономического пространства, в особенности с учетом его фрактальности и возможности «тонкой настройки» региональной системы управления – рассмотрения мезоэкономического (субрегионального), муниципального и локального структурных уровней.

В контексте анализа современных социальноэкономических вызовов особую значимость приобретает исследование влияния малых предприятий, имеющих повсеместное распространение, на пространственно-территориальное развитие. Данный сектор экономики, обладая гибкостью, адаптивностью и способностью к генерации инноваций, способен играть важную роль в диверсификации экономики, создании новых рабочих мест и повышении уровня жизни населения. Также он оказывает значительное влияние на формирование пространственной структуры. Раскрытие пространственного потенциала малых предприятий на различных уровнях экономического пространства в экономическом, социальном и инновационном профилях (Бессонов, Королева, 2023) способно выступать инструментом развития и оздоровления экономики.

Таким образом, рассмотрение социальноэкономического развития России требует учета возможностей и разработки механизмов пространственного управления, в т. ч. на региональном уровне. Цель исследования – обоснование на примере сектора малых предприятий подходов и методов стратегического управления развитием экономического пространства на региональном уровне. Главное направление исследования – пространственный аспект регионального социально-экономического развития. Задачи, покрывающие существующие лакуны в научном знании и представляющие исследовательский интерес: актуализация современного подхода к рассмотрению регионального экономического пространства, связанная с повышением внимания к внутрирегиональному развитию, теоретическое обоснование отдельных структурных элементов регионального экономического пространства – агломераций и субрегионов – в качестве потенциальных объектов управления, обоснование возможностей стратегического подхода к управлению пространственным развитием экономики региона, анализ лучших практик субрегионального управления в регионах России и обоснование практических рекомендаций органам власти по совершенствованию системы управления регионом на субрегиональном уровне. К научной новизне исследования можно отнести обоснование и апробацию методического подхода пространственного развития регионального малого предпринимательства и определение направлений совершенствования социально-экономической политики. Полученные результаты могут найти применение в стратегических документах федерального и регионального уровней.

Обзор литературы

Подходы к описанию экономического пространства как базиса пространственного развития – развития с учетом неравномерности, неоднородности, выделения полюсов роста и периферии – могут быть раскрыты в четырех сложившихся концепциях: информационной (основные факторы – телекоммуникационные сети, распространение информации, исследователи – Р. Шулер (Schuler, 1992), Р. Капелло (Capello, 1994, Capello, 2002), Г. Шибусава (Shibusawa, 1999; Shibusawa, 2000)), процессной (комплексный экономический процесс на основе сетевого взаимодействия агентов, О.А. Бияков (Бияков, 2004)), ресурсной (ресурсные базы, противопоставление центробежного и центростремительного движения, П. Кругман (Fujita et al., 1999)), территориальной (территория и расположенные на ней объекты, А.Г. Гранберг (Гранберг, 2006)). Современные трактовки экономического пространства часто сочетают разные подходы. П.А. Минакир и А.Н. Демьяненко объединяют территориальное понимание (границы, природные зоны) с хозяйственным взаимодействием, рассматривая пространство как источник ресурсов, среду проживания и развития рынков (Минакир, Демьяненко, 2014). А.А. Урунов представляет экономическое пространство как территорию, геоторию, акваторию и аэроторию (Урунов, 2014).

Концепция «полюсов роста» Ф. Перру (Perroux, 1955) является одним из основополагающих теоретических конструктов в региональной экономике и пространственном развитии. Ученый определял «полюс роста» как «совокупность индустрий, объединенных производственными связями и доминирующей отраслью, обладающей способностью генерировать экономический рост и распространять его на окружающую территорию». Важную роль играет также концепция «поляризации», означающая концентрацию ресурсов и деятельности в полюсах роста и отток их из периферийных территорий. Другие представители французской школы региональной экономи- ки также внесли вклад в развитие концепции «полюсов роста». Ж. Будвиль (Boudeville, 1966) акцентировал внимание на географическом аспекте полюсов роста, рассматривая их как территориальные единицы, обладающие высокой концентрацией экономической деятельности и оказывающие влияние на окружающие территории. А. Хиршман (Hirschman, 1958) в своей теории «несбалансированного роста» подчеркивал необходимость концентрации ресурсов в приоритетных отраслях и регионах для стимулирования экономического развития.

В отечественной науке концепция «полюсов роста» получила широкое распространение и была адаптирована к российским условиям. Одними из первых необходимость использования пространственного подхода обосновали российские ученые Т.Е. Кузнецова и Л.В. Никифоров (Кузнецова, Никифоров, 2013). В.Н. Лексин, анализируя процессы регионального развития в России, подчеркивает необходимость формирования опорных центров инновационной активности, способных стать локомотивами экономического роста (Лексин, 2024). Он отмечает, что в условиях России, с ее огромной территорией и неравномерным распределением ресурсов, формирование таких центров является ключевым фактором обеспечения устойчивого развития. О.С. Пчелинцев (Пчелинцев, 2006), исследуя проблемы региональной экономики, акцентирует внимание на необходимости развития «точек роста», обладающих инновационным потенциалом и способных генерировать новые знания и технологии. Н.В. Зубаревич, анализируя социально-экономическое развитие российских регионов, отмечает, что формирование «полюсов роста» является важным фактором повышения конкурентоспособности российской экономики и требуется учитывать специфику каждого региона, разрабатывать стратегии развития, основанные на использовании конкурентных преимуществ (Зубаревич, 2022). В.В. Климанов, анализируя проблемы межбюджетных отношений, говорит, что формирование полюсов роста требует совершенствования системы финансового выравнивания регионов. Он подчеркивает, что необходимо создать стимулы для регионов, генерирующих экономический рост, и обеспечить поддержку отстающим регионам (Климанов, Казакова, 2022).

В современных условиях концепция «полюсов роста» приобретает новые интерпретации, смещая акценты с отраслевого на территориальный аспект и на развитие городских агломераций как центров инноваций и экономического роста. С.А. Кожевников, подводя итоги современного пространственно-территориального развития Европейского Севера России (Кожевников, 2019), отметил важность линейно-узловой многомерной пространственной организации с учетом выделения крупных, малых городов и сел, что фактически еще раз подчеркивает актуальность рассматриваемой концепции в современных научных изысканиях.

Методика исследования

Концепция экономического пространства предполагает вариативность подходов к определению его сущности, следовательно, пространственное развитие (развитие экономического пространства) также может быть рассмотрено многоаспектно. А.В. Суворова разграничивает синонимичные понятия, определяя следующую иерархию: территориальное развитие (сложноорганизованный комплекс изменений в экономике территории) – пространственное развитие (изменение пространственной структуры территории) – развитие территории (изменение границ территории и освоение новых локаций) (Суворова, 2019). Мы считаем уместным опереться на мнение этого автора о синонимичности понятий «экономическое пространство» и «экономическая среда», поскольку в данном контексте проще осмыслить в научно-практической плоскости разноаспектные подходы к толкованию указанного понятия. Таким образом, экономическая среда окружает экономические объекты, взаимодействуя с ними (создавая условия и подвергаясь обратному влиянию), и может быть рассмотрена в парадигмах информационного, процессного, ресурсного, территориального подходов.

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года2 выделяет массовый и высокотехнологичный секторы деятельности.

В то же время конкретизация технологичных видов экономической деятельности не проведена однозначно. Для выполнения задачи по разработке показателя, включающего в себя малые предприятия прогрессивных видов деятельности, применялись данные методики расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте»3. Нами использован относящийся к региональному уровню экономики «Перечень отраслей высокого технологичного уровня, среднего высокого технологичного уровня и наукоемких отраслей для расчета показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте» (приложение 2 к указанной методике).

Ход работы

Исторически региональная политика в Советской России подразумевала уравнительный подход к регионам и включала в себя существование системы выравнивания и отсутствие учета регионоцентричных интересов. Директивное планирование и централизованное распределение были основой существования командноадминистративной экономики. В современной экономической системе соотношение федерализма и регионализма определяет баланс между централизацией власти и центробежными силами. Регион рассматривается современными учеными во многом автономно в рамках концепций квази-государства, социума, корпорации и рынка. Каждая из них предполагает принятие независимых решений исходя из особенностей системы потенциалов региональной экономики и самоопределения регионального сообщества. Тем не менее более значимой парадигмой предстает единое экономическое пространство России, определяющее основные принципы и стратегии национального развития. Исходя из фрактальности, присущей экономическому пространству в целом (принципа включения более мелких подобных частей по типу матрешки), возможно дать следующее определение.

Региональное экономическое пространство выступает как часть более крупного национального экономического пространства и представляет собой неоднородно развивающуюся экономическую среду, обладающую сформированными на основе общего развития признаками связанности и единства институтов и специализации, включающую ряд пространственных структур – агломерации, субрегионы, внеагломерационные пространства и центры экономического роста. Региональное экономическое пространство, в свою очередь, фрактально включает в себя субрегиональный, муниципальный и локальные структурные уровни, каждый из которых может быть предметом отдельного исследования.

В стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года в качестве важной проблемы отмечен низкий уровень реализации социально-экономического взаимодействия как на межрегиональном, так и на межмуниципальном уровне (Бухвальд, Валентик, 2024; Иванов, Бухвальд, 2024). Вопрос выделения элементов внутрирегионального экономического пространства для соответствующего стимулирования взаимодействия является дискуссионным. Например, А.Г. Атаева и А.Г. Уляева на основе анализа стратегий социально-экономического развития субъектов Приволжского федерального округа выделяют следующие субъекты межмуниципального взаимодействия: муниципальные образования, кластеры, городские агломерации, территории опережающего социально-экономического развития (Атаева, Уляева, 2023, с. 180–181).

Агломерации в Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года4 представлены в качестве наиболее прогрессивной части экономического пространства (раздел «Трансформация пространственной организации экономики»), сосредотачивающей в себе основные элементы инновационного потенциала региона и базирующейся на развитых логистических инфраструктурных системах. Исторически развитие городских поселений и урбанизированных территорий приносило синергетический эффект в формирование цивилизационного прогресса. Агломерационная сеть России включает более 40 крупных и крупнейших городских агломераций, из них около половины связаны с центрами экономического роста, обеспечивающими значимый вклад в ВВП.

Субрегионы представляют собой менее насыщенное экономическое пространство, объединенное общим историческим формированием и тесными межмуниципальными связями на основе экономико-географического положения и схожей специализации. Теория субрегионального развития находится в стадии формирования и не получила всеобщего распространения в современной научной литературе и стратегических документах. Предложенный в Стратегии социально-экономического развития Самарской области5 подход включает в себя описание субрегиона как полуперифе-рийной, частично накладывающийся на агломерационную территорию, либо полностью периферийной части региона, образованной за счет межмуниципальных кластерных связей.

Для оценки неоднородности развития экономического пространства Самарской области и иллюстрации наиболее прогрессивного раз- вития в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации проведем анализ развития сектора малых предприятий на субрегиональном экономическом уровне (табл. 1). Малые предприятия представляют научный интерес ввиду присущей им способности эффективно осуществлять инновационный поиск и оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка, а также по причине возможности стимулирования развития экономического пространства региона через реализацию пространственного потенциала малых предприятий.

Самарско-Тольяттинская агломерация представляет собой наиболее населенную часть региона и концентрирует в себе 83% населения. Вследствие этого наблюдается значимая асимметрия в пространственном размещении малых предприятий (91% от общерегионального показателя), в т. ч. прогрессивных видов деятельности (96% от уровня области). Таким образом, агломерация создает более благоприятные условия для развития высокотехнологичных и наукоемких малых предприятий. В исследовании состав Самарско-Тольяттинской агломерации приведен с учетом полностью в нее входящих муниципальных образований: городские округа

Таблица 1. Анализ пространственного развития малых предприятий (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) Самар ской области на субрегиональном уровне, 2023 г.

Субрегион Численность населения, 2023 г. Число малых предприятий, 2023 г. Число малых предприятий прогрессивных видов деятельности, 2023 г. Всего, ед. На 10000 чел. населения Всего, ед. На 10000 чел. населения Самарско-Тольяттинская агломерация 2600626 116062 446,28 15626 60,09 Юго-Западный 74146 1552 209,32 100 13,49 Сызранский 227342 5387 236,96 476 20,94 Отрадненский 110247 2435 220,87 181 16,42 Нефтегорский 55777 1114 199,72 54 9,68 Похвистневский 78622 1376 175,01 74 9,41 Сергиевский 114199 2193 192,03 123 10,77 Южный 65980 1720 260,69 79 11,97 Рассчитано по: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. URL: (дата обращения 10.04.2024), Численность постоянного населения городских округов и муниципальных районов области / Самарский статистический ежегодник. URL: (дата обращения 10.04.2024). Численность населения приведена по состоянию на 1 января, число малых предприятий – на 10 января. Г. о. Сызрань и Октябрьск отнесены одновременно к Самарско-Тольяттинской агломерации и Сызранскому субрегиону в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 г.

5 Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года. URL: (дата обращения 15.10.2024).

Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Октябрьск; муниципальные районы Волжский, Кинельский, Красноярский, Ставропольский.

Наибольшая плотность размещения малых предприятий (446,28 ед. на 10000 чел. населения) отмечена в Самарско-Тольяттинской агломерации, остальные субрегионы значительно отстают. Так, на втором месте показатель Южного субрегиона со значением в 1,7 раза меньше (260,69). Наименьшее значение у Похвистнев-ского субрегиона (175,01).

Плотность размещения малых высокотехнологичных и наукоемких предприятий также отличается в зависимости от характера экономического пространства: наибольший показатель 60,09 в границах Самарско-Тольяттинской агломерации, среди остальных субрегионов он варьируется от 20,94 (Сызранский), что в 2,87 раза меньше значения агломерации, до 9,41 (Похвистневский). Таким образом, Самарско-Тольяттинская агломерация резко выделяется высокой плотностью размещения малых предприятий, при этом дисбаланс в плотности размещения высокотехнологичных и наукоемких малых предприятий проявляется в большей степени.

Еще одним важным аспектом развития является уровень инвестиционной активности. Ввиду ограниченности информационных ре- сурсов использованы данные Сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса за 2020 год6 (табл. 2).

По абсолютным значениям объема привлеченных инвестиций, несомненно, лидирует Самарско-Тольяттинская агломерация (53 055 млн руб., что составляет более 86% от всего объема инвестиций в малые предприятия в регионе), заметно опередив субрегионы (показатели в диапазоне от 993,9 млн у Нефтегорского субрегиона до 2 082,7 млн у Южного субрегиона). Относительный показатель объема инвестиций на 1 малое предприятие имеет наибольшее значение в Южном субрегионе (1833,34 тыс. руб.), наименьшее – в Сызранском субрегионе (417,03 тыс. руб.), при этом Самарско-Тольяттинская агломерация не занимает лидирующую позицию с показателем 791,92 тыс. руб.

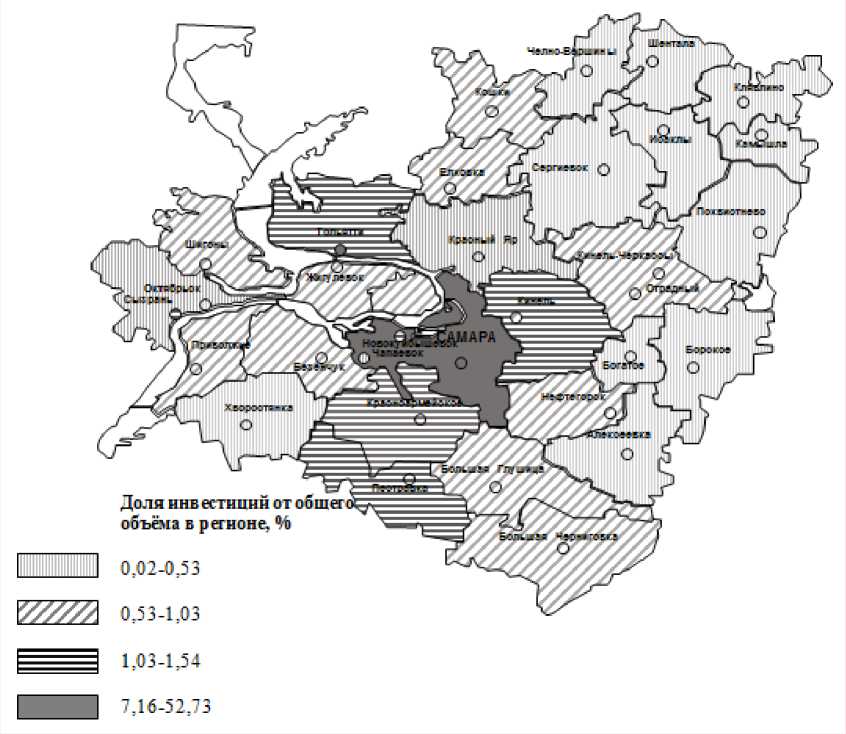

В подтверждение гипотезы о сокращении доли инвестиций малых предприятий по мере удаления от центра области обратимся к картограмме инвестиций в малые предприятия от общерегионального объема в муниципальном разрезе (рисунок) .

Она показывает, что наибольшая доля инвестиций приходится на центральную часть Самарской области, затем в близлежащих районах наблюдается более низкий процент, и по мере удаления от центра представлены муниципальные образования с наименьшими долями.

Таблица 2. Инвестиции в малые предприятия Самарской области на субрегиональном уровне в 2020 г. (индивидуальные предприни матели и юридические лица)

Субрегион Число малых предприятий, ед. Объем инвестиций, тыс. руб. Доля инвестиций от общего объема в регионе, % Объем инвестиций на 1 малое предприятие в среднем, тыс. руб. Самарско-Тольяттинская агломерация 66995 53 055 058 86,20 791,92 Юго-Западный субрегион 1033 1004 365 1,63 972,28 Сызранский субрегион 3518 1467 113 2,38 417,03 Отрадненский субрегион 1516 1 149 596 1,87 758,31 Нефтегорский субрегион 896 993 871 1,61 1109,23 Похвистневский субрегион 1119 457 225 0,74 408,60 Сергиевский субрегион 1520 1 336 281 2,17 879,13 Южный субрегион 1136 2 082 678 3,38 1833,34 Рассчитано по: Инвестиции в основной капитал в части новых, а также приобретенных по импорту основных средств в 2020 году по типу свода: малые предприятия (включая микропредприятия) (юридические лица); Наличие инвестиций в основной капитал у индивидуальных предпринимателей в 2020 году: индивидуальные предприниматели (малые, включая микро) // Итоги сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса за 2020 г. URL: (дата обращения 15.04.2024).

6 Итоги сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса за 2020 г. URL: (дата обращения 15.04.2024).

Пространственная дифференциация малых предприятий Самарской области (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) по доле инвестиций в 2020 г.

Рассчитано по: Инвестиции в основной капитал в части новых, а также приобретенных по импорту основных средств в 2020 году по типу свода: малые предприятия (включая микропредприятия) (юридические лица); Наличие инвестиций в основной капитал у индивидуальных предпринимателей в 2020 году: индивидуальные предприниматели (малые, включая микро) // Итоги сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса за 2020 г. URL: https://63. (дата обращения 15.04.2024).

Однако расположение наиболее развитых муниципальных образований не вполне совпадает с агломерационной зоной, показывая, например, высокий уровень инвестиций в Красноармейском и Пестравском районах к югу от Самары.

Полученные результаты доказывают неоднородность пространственного развития сектора малых предприятий и наличие значительного потенциала, что подкрепляет необходимость выработки подходов и инструментов к эффективному управлению пространственным экономическим развитием на субрегиональном уровне. Под данным понятием мы подразуме- ваем систему целенаправленного воздействия на субъекты региональной экономики субрегионального уровня, позволяющую достичь эффективного социально-экономического развития путем реализации пространственного потенциала через усиление межмуниципальных связей и совершенствование пространственнотерриториального размещения.

Однако в России законодательно выделяются лишь федеральный, региональный и муниципальный уровни публичной власти. Тем не менее, проводя анализ по возможной структуризации экономического пространства, ранее были выделены упоминаемые в стратегических документах макрорегиональный и субрегиональные уровни, которым в настоящее время не соответствуют органы управления (Бессонов, Королева, 2023, с. 25). Существуют также альтернативные точки зрения, предлагающие большую вариативность в выборе единиц экономического пространства (Структуризация…, 2016). В системе стратегических документов макрорегиональный и субрегиональный уровни также в большей степени обозначены пунктиром (как правило, в составе регионального либо федерального стратегического документа).

Как отмечает ряд авторов, весьма показательным является изучение подходов по стратегическому регулированию пространственного развития на примере агломерации, а также анализ закрепления соответствующих возможностей в системе нормативно-правовых документов. Так, Н.К. Савельева и соавторы акцентируют внимание на вопросах закрепления и уровня проработки статуса, регламентации функционирования агломераций, а также управления и закрепления полномочий (Савельева и др., 2023). Исследователи выделяют лишь несколько российских агломераций (к ним отнесены Самарско-Тольяттинская, а также Саратовская и Челябинская), для которых закреплено перераспределение полномочий регионального и муниципального уровней власти, а также определен статус агломерации. В большинстве случаев создание и функционирование агломерации отражено в региональной стратегии социально-экономического развития (табл. 3), однако в отдельных случаях в роли регулирующего документа выступает региональный закон, концепция или стратегия развития агломерации. Таким образом, стратегирование является одним из основных методов управления экономическим пространством (на примере агломерации).

Развитие субрегионов получило описание в меньшем перечне стратегических документов (табл. 4) . Их анализ дает представление о декларированных и применяемых подходах к управлению субрегионами.

Таблица 3. Нормативно-правовые акты и иные документы планирования развития территории, регламентирующие статус агломера ций в различных субъектах РФ

|

Документ, регулирующий создание и функционирование агломерации |

Агломерация |

|

Закон субъекта РФ |

Белгородская, Томская, Кемеровская, Ростовская |

|

Стратегия социально-экономического развития региона |

Челябинская, Удмуртская, Омская, Краснодарская, Красноярская, Ханты-Мансийская, Ульяновская, Удмуртская, Новосибирская |

|

Стратегия развития агломерации |

Ижевская |

|

Концепция развития агломерации |

Томская, Сургутская, Красноярская, Иркутская, Нижневартовская, Самаро-Тольятинская |

|

Источник: (Савельева и др., 2023). |

|

Таблица 4. Нормативно-правовые акты и иные документы планирования развития территории, регламентирующие статус субрегионов в различных субъектах РФ

|

Документ, регулирующий создание и функционирование субрегиона |

Регион |

Принцип определения |

|

Стратегия социальноэкономического развития региона |

Самарская область |

Деление всей территории региона на семь субрегионов и Самарско-Тольяттинскую агломерацию, частично перекрывающую их территорию |

|

Республика Башкортостан |

Выделение на территории республики двух субрегионов и двух агломераций – Уфимской и Южно-Башкирской, часть территории не классифицирована |

|

|

Краснодарский край |

Представление территории региона как совокупности семи управленческих округов, к которым в том числе отнесены Краснодарская и Сочинская агломерации |

|

|

Закон субъекта РФ |

Свердловская область |

Членение всей территории области на пять управленческих округов |

|

Источник: составлено авторами. |

||

На региональном уровне Самарской области предлагаются следующие управленческие подходы к субрегионам: развитие инфраструктуры (телекоммуникации, дорожно-транспортная сеть, социальная инфраструктура), комплексный подход к защите окружающей среды и переработке мусора, реализация туристско-рекреационного потенциала местностей, совершенствование системы расселения: стимулирование создания рабочих мест и повышения бюджетной обеспеченности на слабо заселенных территориях региона, привлечение инвестиций под сформированные проекты. В Республике Башкортостан предлагается в рамках стратегического межмуниципального сотрудничества разработать и реализовать комплексные целевые программы, имеющие значение для каждого муниципального образования субрегиона .

Формализация полученных знаний дает возможность сформулировать следующие выводы.

Во-первых, применяемое на территории Башкортостана деление на естественные (сложившиеся как кластеры) и искусственные (формируемые в рамках управленческих полномочий) субрегионы позволяет говорить об их синонимичности с выделяемыми на субрегиональном уровне управленческими округами (Свердловская область) и экономическим округами (Краснодарский край).

Во-вторых, агломерации включаются в состав субрегиона (управленческого, экономического округа) полностью либо частично (как в Самарской области), несмотря на отличия в их социально-экономической сущности.

В-третьих, отсутствуют претензии на административно-территориальное выделение путем муниципальной реформы в отличие, к примеру, от опыта Украины, значительно укрупнившей внутрирегиональное административнотерриториальное деление на основе объединения муниципальных районов в ходе реформы в 2020 году.

В-четвертых, наличие в отдельных случаях (Свердловская область) административных органов: так, администрация управленческого округа предстает территориальным межотраслевым органом исполнительной власти под руководством управляющего, действующего на принципах единоначалия.

С учетом вышеизложенного представим основные пространственные направления регулирования развития сектора малых предприятий, определенные в документах Самарской области (табл. 5) .

Среди актуальных задач названы борьба с безработицей и социальной напряженностью путем создания новых рабочих мест, диверсификация экономики, в т. ч. монопрофильных городов, развитие механизма государственночастного партнерства, кооперация малых и крупных предприятий, увеличение налоговых поступлений.

В Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года артикулированы отраслевое и кластерное направления. В документе отражена идея о территориально-дифференцированном стимулировании приоритетных видов предпринимательства на муниципальном уровне, что предусмотрено разделом «Повышение эффек-

Таблица 5. Направления и содержание регулирования пространственного развития малых предприятий Самарской области в региональ ных документах

|

Документ |

Направление регулирования |

Содержание |

|

Стратегия социально-экономического развития Самарской области |

Отраслевое |

Содействие развитию приоритетных видов деятельности в отдельных муниципальных образованиях |

|

Кластерное |

Реализация пространственного потенциала малых предприятий, взаимодействие с крупными предприятиями, трансграничное сотрудничество |

|

|

Стратегии социальноэкономического развития муниципальных образований Самарской области |

Проектное |

Отдельные инвестиционные проекты |

|

Инфраструктурное |

Создание технопарков, бизнес-инкубаторов и иных элементов инфраструктуры |

|

|

Источник: составлено авторами. |

||

тивности взаимодействия с органами местного самоуправления». В качестве приоритетного направления утверждено стимулирование взаимодействия малого и крупного бизнеса. В то же время подчеркивается, что в области уже сформирована система поддержки развития малого и среднего предпринимательства, а в дальнейшем требуется «тонкая настройка»: необходимо как внедрять новые инструменты, так и совершенствовать уже действующие, в т. ч. для формирования пространственного аспекта управления.

Лишь в отдельных муниципальных стратегиях социально-экономического развития Самарской области упоминается пространственное развитие малых предприятий. Нами выделено проектное направление, предусматривающее реализацию инвестиционных проектов с конкретной локализацией, и инфраструктурное, закрепляющее необходимость создания инфраструктуры пространственного развития, технопарков и бизнес-инкубаторов, а также содействия кластерному взаимодействию.

Представляется логичным осветить региональный опыт дифференцированного подхода к муниципальному развитию на основе метода «форсайт» (Королева, Евдокимов, 2012). Реализуемая в регионе методика разработки социальноэкономических стратегий включает в себя выездные форсайт-сессии, в которых ученые вместе со стейкхолдерами – представителями местного сообщества (руководство района, предприниматели, местные жители и иные заинтересованные лица) определяют перспективные направления социально-экономического развития. На основе данного подхода было разработано дополнение, включающее в себя сценарий по реализации пространственного потенциала малых предприятий путем выработки согласованных миссии и цели развития малых предприятий субрегиона (Бессонов, Королева, 2024). В качестве одного из этапов предполагается учет местных конкурентных преимуществ и традиций (в т. ч. сопряженных с необходимостью пропаганды уникальности, самобытности и традиций локальной территории), что вместе с отказом от директивного планирования специализации «сверху» согласуется с принципами «умной специализации» – парадигмы инновационного развития Европейского союза (Ranga, 2018).

Для совершенствования системы пространственного управления региональным развитием сектора малых предприятий на основе анализа документов и с учетом регионального опыта дифференцированного развития малых предприятий на муниципальном уровне нами могут быть предложены следующие положения. В связи с тем, что субрегиональная система управлением развития территории в Самарской области в настоящее время фактически отсутствует, также целесообразно использовать бенчмаркинг – применение лучших практик вкупе с логическим обоснованием возможностей применения.

-

1. Наделение сложившейся субрегиональной структуры региона (7 субрегионов и Самарско-Тольяттинская агломерация) административными полномочиями управления региональным развитием. Распределение полномочий между региональными и муниципальными властями по управлению агломерационным и субрегиональным развитием.

-

2. Обеспечение развития единого регионального экономического пространства (институциональная поддержка, инфраструктура, доступ к ресурсам) с учетом выявленной значимой неоднородности пространственного развития малых предприятий региона (противопоставление Самарско-Тольяттинской агломерации остальной территории Самарской области).

-

3. Проведение координированной политики развития малых предприятий на субрегиональном уровне. Укрупнение муниципальных общественных организаций предпринимательства до субрегионального уровня. Формирование миссии и цели, перспективных специализаций на основе метода форсайт с учетом мнений местного населения, предпринимателей, представителей администрации. Стимулирование реализации пространственного потенциала малых предприятий на основе межмуниципального взаимодействия и «умной специализации» субрегиона.

Формирование администраций, имеющих координационные и контрольные функции над руководством муниципальных образований, под руководством председателя, входящего в состав Правительства Самарской области. Выделение развития малых предприятий в качестве отдельного направления деятельности.

Представленные выводы могут быть включены в документы системы стратегического планирования федерального и регионального уровней: в формируемую новую Стратегию пространственного развития РФ, региональные стратегии социально-экономического развития, а также оформлены в виде региональных законов о совершенствовании административнотерриториального устройства.

Обсуждение

Проведенное исследование позволило выявить ряд тенденций и закономерностей. Однако необходимо признать, что работа не лишена ограничений, которые следует учитывать при интерпретации полученных результатов и формулировании практических рекомендаций. Одним из них является относительно небольшой объем использованных фактических данных о секторе малых предприятий в регионе (Самарская область), их структуре и динамике. Это затрудняет формирование комплексного представления о роли данного сегмента экономики в пространственном развитии и ограничивает возможности для проведения более глубокого анализа. Кроме того, недостаточное внимание уделено анализу документов стратегического характера в регионах, что не позволяет сделать однозначные выводы о структуре управления субрегиональным развитием и оценить эффективность действующих инструментов региональной политики. Для преодоления этих ограничений в дальнейших исследованиях необходимо расширить анализируемую базу данных, включив в нее более подробную информацию о деятельности малых предприятий в различных отраслях экономики, а также углубить анализ региональных стратегий, обратив внимание на механизмы их реализации и оценку результативности.

Важным методологическим ограничением является недостаточная оценка роли крупного и среднего бизнеса в структурном развитии региона. Как справедливо отмечают многие исследователи (Сапожникова, 2017; Малышев, 2020), структурное развитие региона определяется не столько малым, сколько крупным и средним бизнесом, от которого во многом зависит объем и структура малого бизнеса. Поэтому для более полного и объективного анализа необходимо учитывать взаимосвязи и взаимозависимости между различными секторами экономики региона, а также анализировать их совокупное влияние на пространственное развитие. Игнорирование этого аспекта может привести к искажению реальной картины и неверным выводам.

Существенным недостатком исследования является отсутствие методологически обоснованного перехода от оценок неравномерности пространственного развития к оценкам потенциала развития территорий. Просто констатировать факт неравномерности недостаточно для разработки эффективной стратегии субрегионального развития. Необходимо разработать и предложить подход к оценке потенциала развития различных территорий, учитывающий их ресурсный потенциал, географическое положение, инфраструктурную обеспеченность и другие факторы. В качестве перспективного направления может быть использован подход, сочетающий методы SWOT-анализа с использованием геоинформационных систем для визуализации и анализа пространственных данных.

Наконец, предложения о создании структур, ответственных за субрегиональное развитие при правительстве региона, требуют более конкретной проработки и обоснования. Необходимо четко показать, чем эти структуры будут отличаться от многочисленных имеющихся координационных и отраслевых структур, что мешает создавать такие структуры сегодня, и каким конкретным содержанием должна быть наполнена их деятельность. Следует опираться на лучшие практики регионального управления, а также учитывать особенности конкретного региона и его институциональную среду.

Таким образом, дальнейшие исследования необходимо направить на преодоление указанных ограничений и совершенствование методологического аппарата. Особое внимание следует уделить расширению базы фактических данных, учету роли крупного и среднего бизнеса, разработке методов оценки потенциала развития территорий и конкретизации предложений по совершенствованию системы управления субрегиональным развитием. Это позволит получить более надежные результаты и сформулировать более эффективные рекомендации для региональной политики.

Заключение

Исследование сущности и особенностей развития регионального экономического пространства позволяет перейти к обоснованию возможных управленческих инструментов. Несмотря на существующее многообразие подходов, возможно практико-ориентированное рассмотрение экономического пространства в качестве неоднородной, но в то же время единой экономической среды, обладающей общей специализацией и функционирующей на основе межмуниципального взаимодействия, в то же время влияющей на социально-экономическое развитие всего региона и подвергающейся обратному воздействию.

Стратегические документы определяют в качестве основных единиц экономического пространства агломерации и субрегионы, формируемые межмуниципальным сотрудничеством разного уровня интенсивности. Анализ субрегионального развития на примере сектора малых предприятий – части экономики, наиболее оперативно реагирующей на изменение рыночной конъюнктуры – подтверждает внутреннюю неоднородность и наличие потенциала для последующей реализации путем изменения пространственно-территориальной конфигурации и усиления межмуниципального сотрудничества. Научная новизна исследования заключается в создании нового методического подхода для управления пространственным развитием малого бизнеса в регионе. Этот подход помогает выявлять приоритетные направления развития на местах и создавать более эффективные инструменты господдержки. Результаты исследования, а именно предложенные направления совершенствования социально-экономической политики, имеют практическую значимость и могут быть использованы при разработке стратегий и программ развития как на уровне региона, так и страны, повышая эффективность управления развитием регионов.

Ввиду отсутствия сформированного субрегионального уровня управления практические рекомендации по управлению экономическим пространством субрегионального уровня опираются на лучшие практики, фрагментарно присутствующие в отдельных регионах. Полагаем синонимичными применяемые формулировки «управленческий округ», «экономический округ». На наш взгляд, целесообразно полное внутрирегиональное членение на субрегионы и агломерации, при этом требуется законодательное закрепление административных функций за соответствующим органом управления, имеющим по меньшей мере координационные и контролирующие функции. Сформированный управленческий базис позволит конкретизировать меры и методы развития в процессе «тонкой настройки» системы регионального управления, сфокусировав их на конкретных муниципальных образованиях и субрегионах. При этом целесообразно опираться на богатый региональный опыт, такой как применение метода регионального форсайта и «умной специализации» субрегиона.

Список литературы Пространственные аспекты развития сектора малых предприятий в регионе

- Атаева А.Г., Уляева А.Г. (2023). Межтерриториальное взаимодействие в документах стратегического планирования (на материалах регионов Приволжского федерального округа) // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. № 1. С. 176-191. Б01: 10.15593/2224-9354/2023.1.13

- Бессонов И.С., Королева Е.Н. (2023). Тенденции и перспективы развития малых предприятий в экономическом пространстве региона: монография / Самарский государственный экономический университет. Самара: Изд-во СГЭУ.

- Бияков О.А. (2004). Экономическое пространство: сущность, функции, свойства // Вестник Кузбасского государственного технического университета. № 2. С. 101-108.

- Бухвальд Е.М., Валентик О.Н. (2024). Как отразить проблематику безопасности в новой стратегии пространственного развития Российской Федерации? // Экономическая безопасность. Т. 7. № 1. С. 9-26. Б01: 10.18334/ес8ее.7.1.120228

- Гранберг А.Г. (2006). Экономическое пространство России // Экономика и управление. № 2. С. 11-15.

- Зубаревич Н.В. (2022). Регионы России в новых экономических условиях // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (55). С. 226-234. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-15

- Иванов О.Б., Бухвальд Е.М. (2024). Экономическое пространство как потенциал устойчивого развития // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. № 1. С. 34-52. DOI: 10.24412/2071-6435-2024-1-34-52

- Климанов В.В., Казакова С.М. (2022). Особенности стратегического планирования развития Дальнего Востока России на федеральном уровне // Региональные исследования. № 1 (75). С. 68-79. DOI: 10.5922/1994-5280-2022-1-6

- Кожевников С.А. (2019). Пространственное и территориальное развитие Европейского Севера России: тенденции и приоритеты трансформации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 12. № 6. С. 91-109. DOI: 10.15838/esc.2019.6.66.5

- Королева Е.Н., Евдокимов Н.Н. (2012). Технологии форсайта в региональном стратегировании: методические основы организации // Вестник Самарского государственного экономического университета. № 6. С. 51-56.

- Кузнецова Т.Е., Никифоров Л.В. (2013). О стратегии использования пространственного потенциала России // Вопросы государственного и муниципального управления. № 2. С. 51-64.

- Лексин В.Н. (2024). Развитие как ключевое оценочное понятие трансформации пространственных систем // Балтийский регион. Т. 16. № 3. С. 4-20. DOI: 10.5922/2079-8555-2024-3-1

- Малышев М.К. (2020). Роль крупного бизнеса в развитии территорий (на примере металлургических корпораций России) // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Т. 17. № 6 (114). С. 144-155. DOI: 10.21686/2413-2829-2020-6-144-155

- Минакир П.А. (2019). Российское экономическое пространство: стратегические тупики // Экономика региона. Т. 15. Вып. 4. С. 967-980.

- Минакир П.А., Демьяненко А.Н. (2014). Очерки по пространственной экономике. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН. 272 с.

- Пчелинцев О.С. (2006). Проблемы региональной инфраструктуры как источник экономических и социальных угроз // Проблемы прогнозирования. № 6. С. 20-30.

- Савельева Н.К., Созинова А.А., Макарова Т.В. [и др.]. (2023). Нормативно-правовые проблемы регулирования создания и деятельности агломераций на региональном уровне // Экономика, предпринимательство и право. Т. 13. № 3. С. 733-746. DOI: 10.18334/epp.13.3.117394

- Сапожникова А.Г. (2017). Региональное развитие в России как фактор и результат функционирования крупного бизнеса // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. № 4(52). С. 17.

- Структуризация экономического пространства региона: сущность, факторы, проектирование (2016): монография / под общ. ред. Р.Ф. Гатауллина. Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН. 216 с.

- Суворова А.В. (2019). Пространственное развитие: содержание и особенности // Известия Уральского государственного экономического университета. Т. 20. № 3. С. 51-64.

- Урунов А.А. (2014). Единое и общее экономическое пространство. М.: ИД «Синергия». 388 с.

- Урунов А.А., Морозова И.М. (2024). Методология оценки качества экономического пространства региона // Регионология. Т. 32. № 1 (126). С. 48-70. DOI: 10.15507/2413-1407.126.032.202401.048-070

- Bondareva Y et al. (2021). Theoretical and methodological approaches to assessing the quality of regional economic space. Economic Annals-XXI, 193(9-10), 152-160. Available at: https:// doi.org/10.21003/ea.V193-19 17

- Boudeville J.R. (1966). Problems of Regional Economic Planning. Edinburgh: Edinburgh University Press.

- Capello R. (1994). Spatial Economics Analysis of Telecommunications Network Externalities. Aldershot: Avebury.

- Capello R. (2002). Entrepreneurship and spatial externalities: Theory and measurement. The Annals of Regional Science, 36, 387-402.

- Fujita M., Krugman P., Venables A.J. (1999). The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade. England, London - Cambridge.

- Hirschman A.O. (1958). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.

- Perroux F. (1955). Note sur la notion de pôle de croissance. Economie Appliquée, 8(1-2), 307-320.

- Ranga M. (2018). Smart specialization as a strategy to develop early-stage regional innovation systems. European Planning Studies, 26(11), 2125-2146.

- Schuler R. (1992). Transportation and telecommunications networks: Planning urban infrastructure for the 21-st century. Urban Studies, 39(2), 297-310.

- Shibusawa H. (1999). Agglomeration diseconomies of traffic congestion and agglomeration economies of interaction in the information-oriented city economy. Journal of Regional Science, 39(1), 21-49.

- Shibusawa H. (2000). Cyberspace and physical space in an urban economy. Papers in Regional Science, 79, 253-270.