Пространственный анализ распределения орудий из кости и рога на мезолитических стоянках Ивановское 7 и Озерки 5

Автор: Жилин М.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век проблемы, материалы, открытия (к 20-летию отдела археологии каменного века ИА РАН)

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

Автор провел анализ износа костных и роторных артефактов с мезолитических уровней многослойных участков Ивановское 7 и Озерки 5 на Верхней Волге. В результате были определены инструменты, используемые для охоты, рыбалки и переработки животных и рыб, были определены инструменты для подготовки шкур, рабочей древесины и кости, камня и других материалов. Пространственный анализ распределения артефактов кости и рога позволил установить, что на раннем, среднем и позднем мезолитах местами были места повторного сезонного посещения группами населения Бутово, занятыми охотой, рыболовством и сбором в теплое время года. Только на верхнем мезолитическом уровне Ивановского 7 были получены некоторые данные, указывающие на посещение участка в холодное время года для охоты на лося. Во время сезонных визитов применялись различные формы деятельности, в том числе производство и использование инструментов для костей и рогов для охоты и рыболовства и переработки различных материалов. Специализированные области, связанные с конкретными видами деятельности, не были выявлены на участках. Эта деятельность, вероятно, имела место, когда это необходимо, в любом подходящем месте на участке.

Трасологический анализ, орудия из кости и рога, пространственный анализ, мезолит, верхнее поволжье, торфяниковые памятники

Короткий адрес: https://sciup.org/14328656

IDR: 14328656

Текст научной статьи Пространственный анализ распределения орудий из кости и рога на мезолитических стоянках Ивановское 7 и Озерки 5

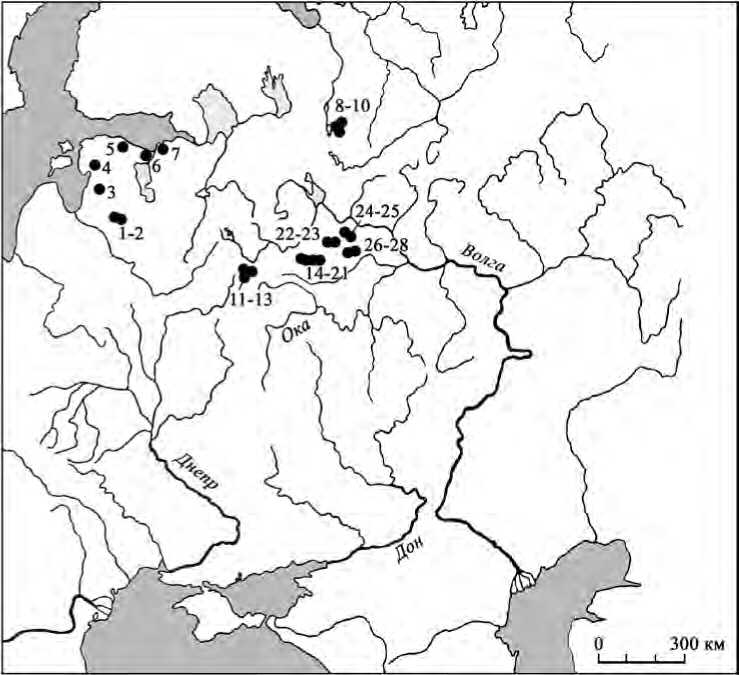

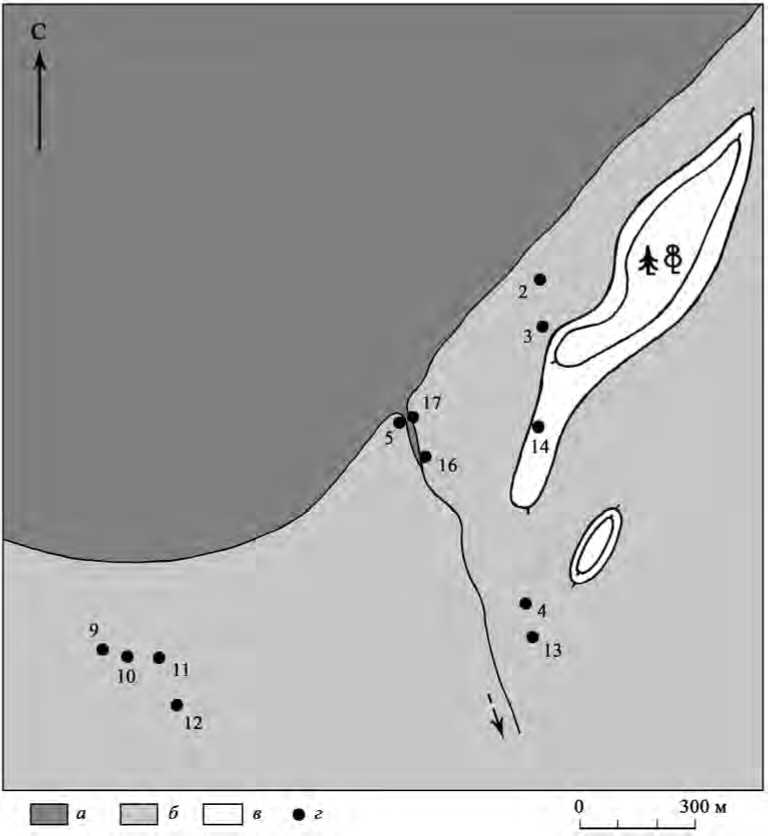

В настоящее время на территории Верхнего Поволжья известно более 50 мезолитических торфяниковых стоянок (рис. 1), из которых около двадцати в разной степени изучено раскопками. Почти все они относятся к бутовской культуре ( Жилин , 2001). Из всех раскопанных торфяниковых памятников бутовской культуры для пространственного анализа распределения орудий из кости и рога представляют интерес стоянки, исследованные на значительной площади, культурные слои которых не переотложены, где раскопаны участки, включающие центр поселения и его периферию, с различной концентрацией находок и хозяйственными объектами. Коллекции изделий из кости и рога с таких памятников должны

Рис. 1. Основные мезолитические торфяниковые памятники Восточной Европы

1, 2 – Звидзе, Оса; 3 – Звейниеки 2; 4 – Пулли; 5 – Кунда Ламмасмяги; 6 – Сийвертси; 7 – Ты-рвала; 8–10 – Веретье 1, Нижнее Веретье, Сухое; 11–13 – Озерки 5, 16, 17; 14–21 – Нушполы 11, Окаемово 4, 5, 18а, 29, Замостье 2, 5, Минино 2; 22, 23 – Ивановское 3, 7; 24, 25 – Становое 1, 4; 26–28 – Сахтыш 2а, 9, 14

быть достаточно представительными, изученными с помощью трасологического анализа. Этим условиям в наиболее полной мере отвечают два памятника – Ивановское 7 и Озерки 5. Многослойное поселение Становое 4 также дало представительную коллекцию изделий из кости и рога, но на этой стоянке в достаточной мере исследован только прибрежный участок.

В результате проведенного автором трасологического анализа были определены функции изделий из кости и рога. Эти изделия были нанесены значками разного цвета на план раскопа. После этого с плана была убрана сетка квадратов и все остальные находки (каменные изделия, фаунистические остатки и т. п.). Анализ распределения орудий из кости и рога позволил говорить об осуществлении той или иной деятельности, связанной с этими орудиями, на раскопанной площади данного культурного слоя, наличии или отсутствии определенных мест, связанных с различными производствами, связи этих мест с различными хозяйственно-бытовыми объектами.

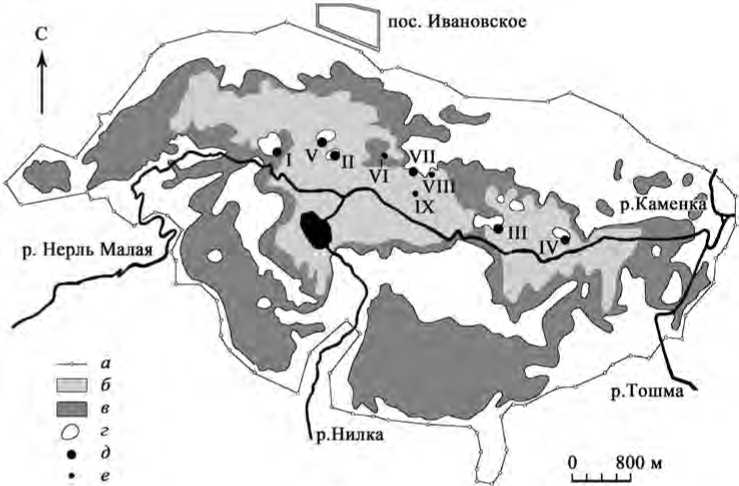

Поселение Ивановское 7 находится между Москвой и Ярославлем, в центральной части Ивановского торфяника (рис. 2). Оно было расположено частично на невысоком суходоле, частично на торфянике (рис. 3); его площадь ориентировочно составляла более 10 тыс. кв. м. В разные периоды голоцена суходол был то островом, то полуостровом. Древние поселения, сменяя друг друга, занимали его южную оконечность, склон и прибрежную отмель ( Жилин и др. , 2002). В раскопе V площадью 332 кв. м прослежена следующая стратиграфия:

-

1. Дерн торфяной мощностью 10–20 см.

-

2. Насыпь грунтовой дороги мощностью 10–80 см.

-

3а . Торф буро-коричневый, средней степени разложения; мощность до 20 см.

-

3б. Торф черный, сильно разложившийся (погребенная почва); мощность до 18 см.

-

4. Сапропель светлый, с тонкими линзами торфа; мощность 16–36 см.

-

5. Сапропель темно-оливковый, в северной и центральной части раскопа замещается торфом (6а); мощность до 30 см.

-

6а . Торф рыже-бурый, средней степени разложения, в северной части раскопа окислившийся до коричневого, в южной, восточной и западной частях раскопа замещается темно-оливковым сапропелем (5); мощность до 20 см.

-

6б. Торф рыже-бурый, средней степени разложения с примесью песка, в южной, западной и восточной частях раскопа выклинивается; мощность до 20 см.

-

7. Песок серый оторфованный; мощность до 26 см.

-

8. Сизый песок мощностью 20 см и более.

-

9. Сизая вязкая глина мощностью более 2 м.

3в. Торф коричневый, средней степени разложения; мощность 12–40 см.

3в’. Торф серо-коричневый с примесью сапропеля, местами переходит в оторфованный сапропель. Прослежен в южной части раскопа между слоями 3б и 3в; мощность до 6 см у южной стенки. Выклинивается по направлению к суходолу.

Раскопом вскрыт участок низкого берега древнего озера и прибрежного мелководья. Переслаивание песков, сапропелей и торфов указывает на неоднократные колебания уровня водоема, вызывавшие смещение береговых линий. В центральной части раскопа прослежена оконечность низкого мыса, окруженного в древности с трех сторон водой, располагавшегося у подножия суходола.

В раскопе V прослежены два неолитических (остатки льяловского и верхневолжский) и три мезолитических культурных слоя.

Нижний мезолитический (IV) культурный слой залегает в северной части раскопа V в слоях рыже-бурого торфа с песком (слой 6б) под линзами разнозернистого намывного песка и в подстилающем сером оторфованном песке (слой 7), лежащем на материке. В центральной части раскопа хорошо прослеживается выклинка слоя 6б. В остальных частях раскопа находки этого горизонта залегают в слое 7, перекрытом нижней частью слоя 5 без находок, отделяющей его от среднего культурного слоя.

Рис. 2. Археологические памятники Ивановского торфяника (по: Жилин и др., 2002) (римскими цифрами обозначены номера стоянок)

а – граница торфопредприятия; б – залежи сапропеля; в – залежи торфа; г – суходолы; д – стоянки; е – разрушенные стоянки

Нижний мезолитический слой по результатам спорово-пыльцевого анализа относится к концу первой половины пребореального периода, имеет радиоуглеродные даты: 9 650± 110 (ГИН-9520) и 9 640±60 (ГИН-9516) л. н. Из самого низа сапропеля (слоя 5), перекрывшего этот культурный слой в результате озерной трансгрессии, получены даты 9 690 ± 120 (ГиН-9367), 9 500 ± 110 (ГИН-9517) и 9 500± 100 (ГИН-9385) л. н. Таким образом, наиболее вероятный возраст этого слоя – 9700–9600 л. н.

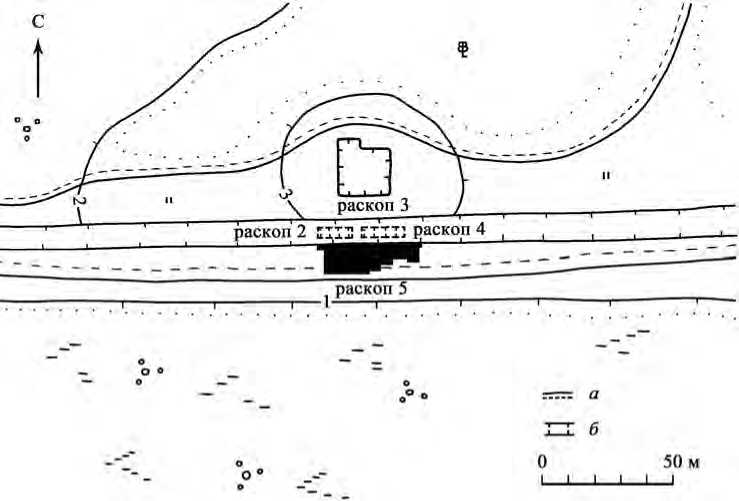

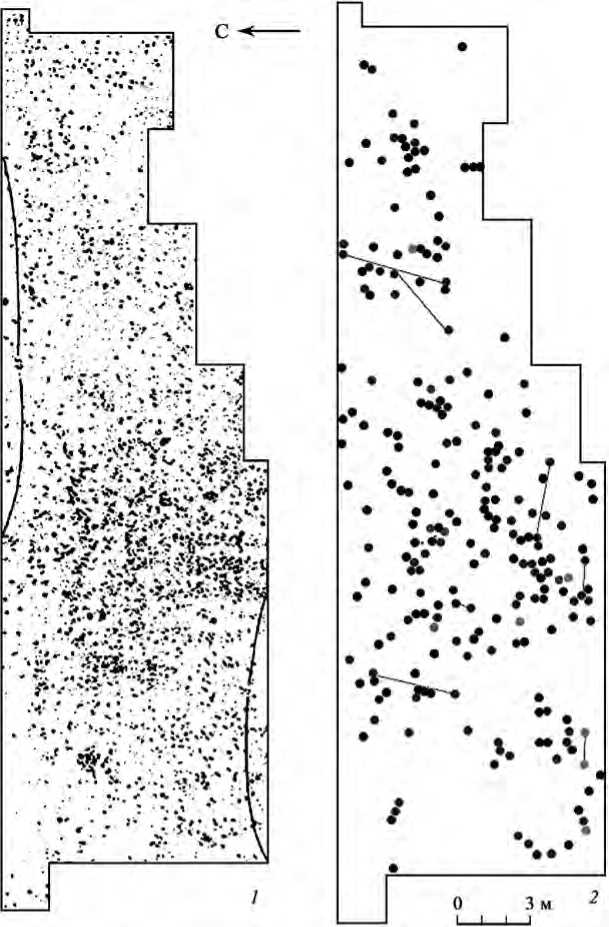

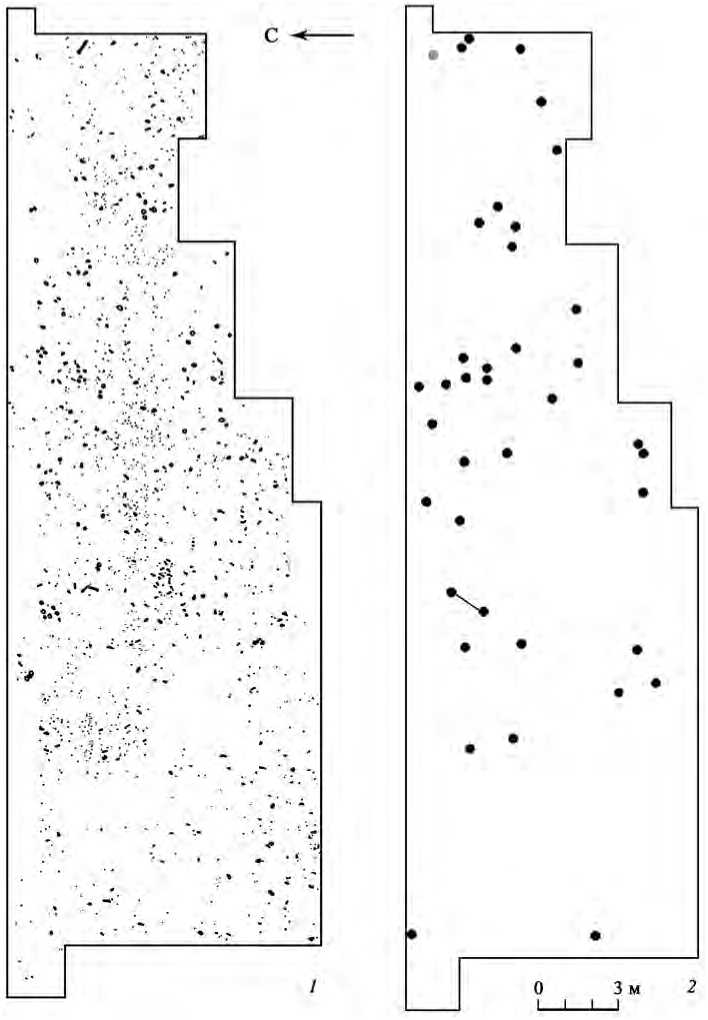

На плане раскопа основная концентрация находок нижнего слоя отмечается в центральной части, скопление немного смещено к западу от центра вскрытого участка (рис. 4, 1 ). Несмотря на нечеткость границ основного скопления, можно сказать, что раскопом V вскрыт центр поселения и частично его периферия.

Перепад глубин верха слоя 7 от южной к северной части пятого раскопа составляет 0,5 м. В юго-западном углу раскопа, непосредственно под слоем 5, на слое 7 прослеживалась тонкая (до 2-3 см) прослойка нанесенного штормами лесного опада – мелких веток, кусков коры, листьев, еловых шишек, кусков более крупных веток, обгрызенных бобрами. На ее уровне фиксировался верх крупных костей, залегавших в слое 7. Несколько меньшее количество лесного опада отмечалось на границе слоев оливкового сапропеля (слой 5) и подстилающего серого оторфованного песка (слой 7) и в юго-восточном углу раскопа. Эта прослойка показывает, где проходила береговая линия озера во время

Рис. 3. Ивановское 7. План стоянки а – грунтовая дорога; б – дренажный канал обитания стоянки, которая располагалась на низком песчаном прибрежном мысу у подножия суходола и функционировала до начала отложения сапропеля (слой 5) и торфа с песком (слой 6б). Торф с песком откладывался на мелководье во время высокого стояния воды в озере, после того как поселение было затоплено. Во время штормов в результате работы прибоя в этот торф попадал песок и находки из перемывавшейся верхней части слоя 7. Многие кости в слое 6б залегали наклонно, на них и на изделиях нередко наблюдалась сильная ока-танность. В раскопах II и IV Д. А. Крайнова (Крайнов, Хотинский, 1984; Жилин и др., 2002) находки нижнего мезолитического слоя залегали в тех же слоях, что и в северной части пятого раскопа. Их малое количество указывает на то, что этими раскопами вскрыта северная периферия того же поселения.

На юго-восточном крае основного скопления находок обнаружен интересный «клад». В западине нижней части слоя 7 наклонно (под углом около 45º) рядом друг с другом лежали три трубчатые кости лося с сохраненными эпифизами и прилегающими к ним суставными костями. На одной из них четко видны следы продольной разметки резчиком, на другой резчиком намечены кольцевые линии на концах диафиза, где обычно делался надруб или надрез для удаления эпифизов. Эти кости были, вероятно, положены в ямку, вырытую ниже уровня воды, для замачивания перед обработкой. Неподалеку от них найдена заготовка крупного игловидного наконечника стрелы.

Распределение орудий из кости и рога, связанных с различными производствами, по площади раскопа для культурного слоя IV в целом повторяет общее

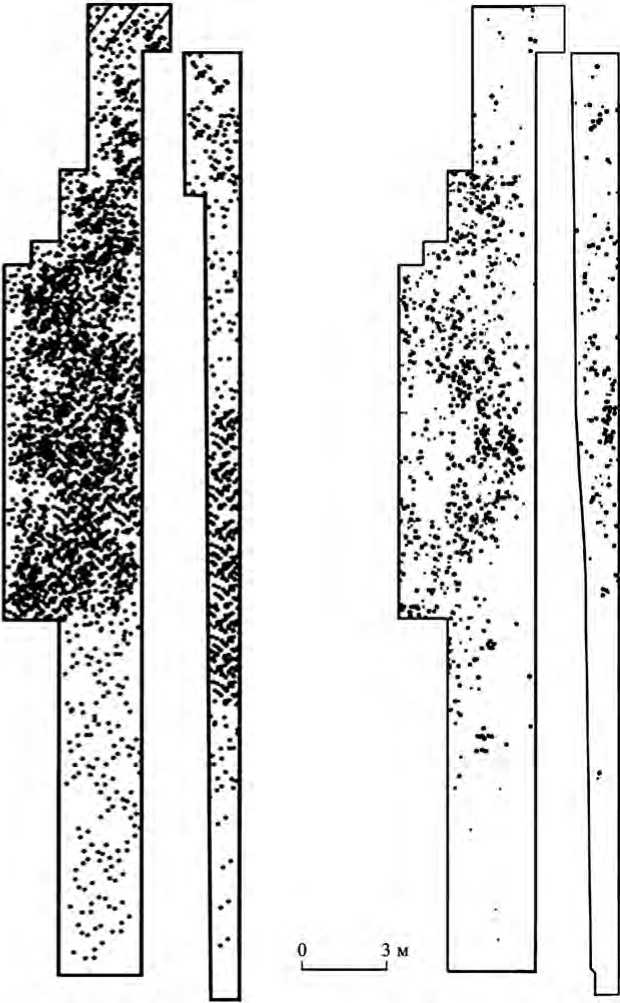

Рис. 4. Ивановское 7, нижний (IV) культурный слой

1 – общий план находок; 2 – изделия из кости и рога распределение находок на плане этого слоя. Это наглядно видно при сопоставлении рис. 4, 1 и 4, 2. На обоих планах отмечается расплывчатое скопление значков в центральной части раскопа. Примечательно, что такое же распределение показывают и наиболее крупные кости, нанесенные в масштабе на общем плане находок (рис. 4, 1). По видам хозяйственной деятельности орудия из кости и рога распределялись следующим образом. Предметы вооружения встречались по всей площади раскопа, не образуя компактных скоплений, однако несколько больше их было найдено в его центральной части. Здесь же встречено и большинство орудий для лова и обработки рыбы. Орудия для обработки шкур и кожи, дерева, камня повторяют картину распределения оружия, то есть также встречались по всей площади раскопа, однако несколько больше их было найдено в его центральной части. Здесь же найдена большая часть землекопных орудий и украшений. Заготовки и отходы производства изделий из кости и рога повторяют картину распределения оружия и орудий для обработки шкур, дерева и камня.

Таким образом, на вскрытой площади нижнего культурного слоя стоянки Ивановское 7 не выделяется каких-либо специализированных участков, на которых осуществлялась какая-либо определенная хозяйственная деятельность. Обработка различных материалов при помощи орудий из кости и рога, как и их изготовление, велась на всей площади раскопа. Наиболее интенсивная неспециализированная хозяйственная деятельность, связанная с этими орудиями, осуществлялась в его центральной части. С учетом расположения стоянки на низком мысу у самой воды и функционирование ее в теплое время года ( Жилин и др ., 2002), такое распределение орудий из кости и рога, как и других находок, позволяет предположить неоднократное сезонное посещение данной стоянки в течение не очень длительного времени. При этом различные орудия из кости и рога изготавливались (или приносились), использовались и выбрасывались в зависимости от конкретных повседневных нужд.

Средний мезолитический (III) культурный слой в северной части раскопа V связан со слоем рыже-бурого торфа (слой 6а), находки залегают преимущественно в его верхней части. В нижней части слоя 6а в отдельных квадратах встречены единичные находки этого культурного слоя, вероятно втоптанные в древности. В южной, западной и восточной частях этого раскопа находки среднего мезолитического слоя залегают в верхней части оливкового сапропеля (слой 5), замещающего слой 6а. От верхнего мезолитического слоя средний отделяется стерильной прослойкой светлого сапропеля (слой 4) и нижней частью коричневого торфа (слой 3в), не содержавшей находок. Подстилающий слой 6б четко отделяется от слоя 6а по литологическому составу. На границе слоев 6а и 6б в средней и северной частях раскопа отмечены линзы намывного песка, указывающие на трансгрессию палеоозера. Нижняя часть слоя 5 (без археологических находок) надежно отделяет средний мезолитический слой от нижележащих слоев на остальной части раскопа V.

Средний мезолитический культурный слой палинологическим методом отнесен к бореальному оптимуму (около 8 600–8 200 л. н.). По сапропелю и торфу получены радиоуглеродные даты: 8 780 ± 120 (ГИН-9383), 8 550 ± 100 (ГИН-9366), 8 530 ± 50 (ГИН-9373/II), 8 290 ± 160 (ГИН-9372), 8 200 ± 300 (ГИН-9373/I) л. н. Перекрывающий его слой стерильного сапропеля отнесен по пыльце ко второй половине – концу бореального периода, что подтверждается радиоуглеродными датами: 8 630 ± 120 (ГИН-9382), 8 540 ± 110 (ГИН-9365), 8 530 ± 100 (ГИН-9364), 8 360 ± 160 (ГИН-9371), 8 080 ± 100 (ГИН-9363), 8 020 ± 160 (ГИН-9381) л. н. Исходя из залегания основной массы находок среднего мезолитического слоя в верхней части слоев 5 и 6а – непосредственно под прослойкой стерильного сапропеля, наиболее вероятными хронологическими рамками этого слоя следует считать 8 700–8 500 л. н. Начало его формирования, представленное единичными находками костей и кремневым наконечником стрелы в нижней части слоя 6а, определяется датой образца, отобранного с уровня залегания этого наконечника – 8 780 ± 120 (ГИН-9383) л. н.

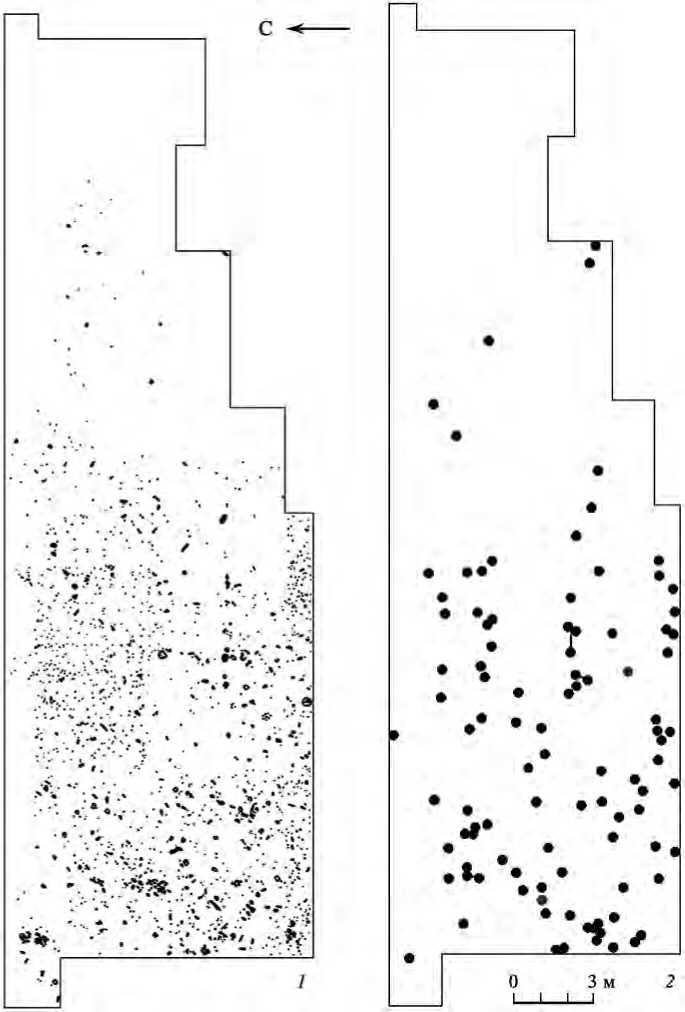

Наибольшая концентрация находок этого культурного слоя наблюдается в средней и северной частях пятого раскопа (рис. 5, 1 ), однако границы скопления нечеткие. У северной стенки раскопа средний мезолитический слой в значительной степени разрушен канавой, чем объясняется малое количество находок на этом участке. В раскопах II и IV Д. А. Крайнова ( Крайнов, Хотинский , 1984; Жилин и др ., 2002) этот культурный слой также представлен. Зачистка, поставленная в 1994 г. на северном крае канавы – на склоне суходольного мыса напротив центральной части раскопов IV и V, выявила тонкий (10 см) культурный слой мезолитического времени, залегающий в суглинке под ранненеолитическим слоем. Наиболее вероятно, что это также продолжение среднего мезолитического слоя, поскольку именно он связан с трансгрессивной фазой Ивановского палеоозера. Если это так, то поселение в это время располагалось как на площадке и склоне суходола, так и у его подножия, и раскопками исследована прибрежная часть этого поселения.

Распределение орудий из кости и рога, связанных с различными производствами, по площади раскопа для культурного слоя IV в целом повторяет общее распределение находок на плане этого слоя. Это наглядно видно при сопоставлении рис. 5, 1 и 5, 2 . На обоих планах отмечается расплывчатое скопление находок в центральной и восточной части раскопа. В западной части раскопа находок значительно меньше, а орудия из кости и рога единичны. Примечательно, что почти такое же распределение показывают и наиболее крупные кости, нанесенные в масштабе на общем плане находок (рис. 5, 1 ). По видам хозяйственной деятельности орудия из кости и рога распределялись следующим образом. Предметы вооружения встречались в основном в центральной части раскопа. Интересно, что два из них найдены в западной части раскопа, где других костяных орудий не встречено. В восточной же части раскопа, где встречено значительное количество находок, в том числе и орудий из кости и рога, изделий, связанных с охотой, не обнаружено. Зато именно в этой части встречены орудия, связанные с рыболовством. Орудия для обработки шкур и кожи найдены в западной части центрального скопления, на остальной площади раскопа их нет. А орудия для обработки дерева встречены в восточной части раскопа, в том числе на восточном краю центрального скопления находок. Здесь же найдены заготовки и отходы производства изделий из кости и рога. Единичные орудия для обработки прочих материалов и немногочисленные украшения встречены в центральной и восточной частях раскопа.

Такая картина позволяет в общих чертах реконструировать хозяйственную деятельность на прибрежном участке поселения, оставившего средний мезолитический культурный слой стоянки Ивановское 7. Жилая часть поселения, вероятно, располагалась на мысу коренного берега, а под ним, на заболоченном низком берегу у кромки воды, на открытой площадке в теплое время года

Рис. 5. Ивановское 7, средний мезолитический (III) слой общий план находок; 2 – изделия из кости и рога

( Жилин и др ., 2002) осуществлялись различные операции, связанные с повседневными нуждами жителей стоянки. При этом специализированных участков, связанных с каким-либо одним видом деятельности, не наблюдается. С другой стороны, отмечено тяготение орудий, связанных с некоторыми производствами, к разным частям раскопа (например, орудия для обработки шкур встречены в западной части, а орудия для обработки дерева – в восточной части раскопа). Вместе с тем в центральной части раскопа, где встречено основное скопление находок, представлены изделия из кости и рога, связанные как с промыслом, так и с обработкой различных материалов. Вероятно, в этой части стоянки культурный слой накапливался в результате накладки нескольких эпизодов кратковременного использования прибрежной площадки для различной хозяйственнобытовой деятельности.

Верхний мезолитический (IIа) культурный слой залегает в раскопе V в верхней части коричневого торфа (слой 3в), нижняя часть этого торфа не содержит находок. В плане четко фиксировалась концентрация находок этого культурного слоя в западной части раскопа, особенно ближе к юго-западному углу (рис. 6, 1 ). В восточной половине раскопа находки редки, а на восточном конце совершенно отсутствуют. В южной части раскопа данный культурный слой был перекрыт тонкой стерильной прослойкой серо-коричневого торфа с примесью сапропеля или оторфованного сапропеля (3в’), мощность которой увеличивается к югу. Эта прослойка отделяет верхний мезолитический слой от вышележащего слоя раннего неолита (культурный слой II). На значительной площади (около 40 кв. м) западного конца раскопа в основании ранненеолитического культурного слоя прослеживалась тонкая прослойка пожара мощностью 1 см, лежащая в югозападном углу на прослойке оторфованного сапропеля. На остальной площади резкая разница литологического состава также позволяла легко отделять культурный слой раннего неолита (II) от верхнего мезолитического (IIа).

Верхняя часть слоя 3в с находками верхнего мезолитического слоя по пыльце отнесена к началу атлантического периода; по торфу получены радиоуглеродные даты: 7 530 ± 150 (ГИН-9361), 7 520 ± 60 (ГИН-9361), 7 490 ± 120 (ЛЕ-1260), 7 375 ± 170 (ЛЕ-1261), 7 320 ± 190 (ГИН-9369) л. н. Таким образом, его возраст, наиболее вероятно, лежит в интервале 7530–7320 л. н.

В раскопе встречены две небольшие ямы. Яма № 1 прослежена в центральной части раскопа в виде неправильно-подокруглого (ближе к аморфному) пятна темно-коричневого торфа диаметром около 36 см на фоне подстилающего светлого сапропеля. Стенки почти вертикальные, дно плоское, глубина – 10 см от уровня ее фиксации. Яма заполнена слоем 3в с угольками и мелкими костями. При разборке заполнение легко отделялось от стенок и дна ямы, однако следов инструментов на стенках ямы не наблюдалось. Яма опущена из нижней части слоя культурного слоя IIа. Вероятно, это яма для хранения. Первоначально она, видимо, была глубже, но верх ее в слое коричневого торфа не прослеживался.

Яма № 2, опущенная из верхней части слоя 3в, выявлена у южной стенки раскопа. Контуры ямы прослеживались в виде пятна более темного и рыхлого торфа с многочисленными мелкими костями. Ее форма в плане округлая, диаметр - 36 см. Стенки почти вертикальные, дно плоское, заполнение легко отделялось от стенок и дна, что характерно для ям, вырытых во влажном материковом

Рис. 6. Ивановское 7, верхний мезолитический (IIа) слой общий план находок; 2 – изделия из кости и рога

торфе (низ ямы достиг слоя светлого сапропеля) и заполненных культурным слоем. Глубина ямы – 27 см. В заполнении помимо рыхлого темного торфа и мелких костей встречено три копролита, а в нижней части лежал скребок на отщепе. Вероятно, это помойная яма, но, возможно, первоначально ее назначение было иным (яма для хранения?).

К северу от второй ямы, в соседнем квадрате, прослежено небольшое тонкое (2 см) углистое аморфное пятно размером 40 × 22 см, вероятно остатки легкого наземного кострища. Рядом с ним встречено небольшое скопление крупной гальки и мелких валунов, среди которых обнаружено одно грузило с перехватом. Возможно, и другие использовались для этой же цели, однако ни следов обработки, ни следов обмотки на них визуально не зафиксировано.

Раскопом вскрыта центральная часть кратковременного поселения и его северная и восточная периферия. Часть северной окраины этой стоянки вскрыта в раскопе II ( Крайнов, Хотинский , 1984; Жилин и др ., 2002). Кратковременная трансгрессия, во время которой отложился слой 3в’, вероятно, послужила причиной оставления стоянки. Примечательно, что верх некоторых крупных костей находился в нижней части слоя 3в’, в то время как большая их часть залегала в слое 3в. Такое могло получиться, когда в момент затопления эти кости располагались на поверхности, а отсутствие следов погрызов мелких грызунов может свидетельствовать о том, что поселение в это время еще было обитаемо.

Скопление орудий из кости и рога совпадает с границами общего скопления находок в раскопе (рис. 6, 1, 2 ). При этом орудия, связанные с охотой, рыболовством, обработкой различных материалов, в том числе изготовлением орудий из кости и рога, залегают совместно. Каких-либо участков, связанных с определенным видом деятельности, не отмечается. Не прослежено и связи каких-либо видов деятельности с ямами и кострищем в южной части раскопа. Можно только отметить, что здесь не встречено предметов вооружения. Не отмечено и каких-либо следов специализированной деятельности на периферии стоянки в восточной части раскопа. Раскопанная часть верхнего мезолитического культурного слоя стоянки Ивановское 7 состоит из единой хозяйственной площадки, на которой осуществлялась различная производственно-бытовая деятельность жителей поселения, располагавшегося на торфе, на низком берегу озера в период его регрессии, на удалении от коренного берега. Фаунистические данные говорят о функционировании поселения главным образом в теплое время года, а также об использовании его площадки в качестве лагеря охотников на лосей в холодное время года ( Жилин и др ., 2002). Таким образом, можно уверенно утверждать, что культурный слой этого поселения накапливался в результате относительно кратковременных, но многократных посещений стоянки на протяжении некоторого промежутка времени.

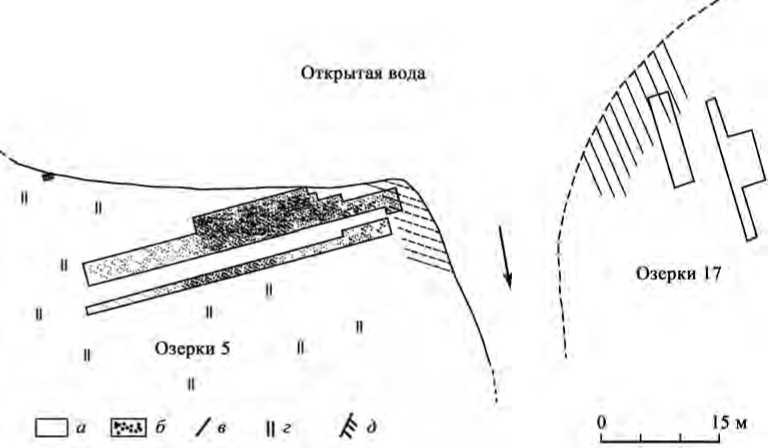

Поселение Озерки 5 расположено в западной части Озерецкого торфяника в Конаковском районе Тверской области ( Жилин , 2006). Поселение располагалось на полях торфодобычи Озерецкого торфопредприятия, в 300 м к западу от песчаного островка – внутреннего суходола (рис. 7). Всего с 1990 по 1995 г. раскопано около 220 кв. м. В древности стоянка занимала низкий мыс при выходе из озера небольшой речки, на правом берегу последней (рис. 8).

Рис. 7. Мезолитические стоянки Озерецкого торфяника.

Цифры соответствуют номерам стоянок (по: Жилин , 2006)

а – сапропель; б – торф; в – песок; г – стоянка

Стратиграфия памятника такова:

-

1а – коричневый торф переработанный фрезерованием, мощность – 0,12–0,22 м.

-

1б – серый торф с примесью суглинка – 0,02–0,05 м.

-

2. Торф темно-коричневый (до черного), сильно разложившийся с лесным опадом и древесиной, слегка опесчаненный, с угольками, золой и большим

1в – коричневый торф, средней степени разложения – 0,1–0,84 м, в южной части раскопа – рыже-бурый (до желтого) слабо разложившийся торф.

Рис. 8. Озерки 5. Ситуационный план мезолитического (IV) культурного слоя стоянки а – раскоп; б – распределение находок; в – береговая линия; г – луг; д – места заболачивания количеством кальцинированной костяной крошки. Выражен практически на всей площади раскопа. Мощность достаточно стабильная – 0,3–0,4 м. Вместе с тем отмечаются как плавные перепады, так и многочисленные мелкие западины этого слоя глубиной до 10 см практически по всей площади раскопа.

2а. Торф темно-коричневый, слаборазложившийся, с зеленоватым оттенком, с лесным опадом, угольками, золой, но без песка и кальцинированной костяной крошки. Встречен в северо-восточной части раскопа, где он замещает слой 2, а также в виде линзы под слоем 2 в северо-западной части раскопа.

3а. Торф бурый, не слоистый, средней степени разложения, опесчанен, с примесью лесного опада, древесины, угольков, кальцинированной костяной крошки и семенами вахты. Средняя мощность слоя – 0,2–0,3 м, в северо-восточном углу раскопа уменьшается до 0,02–0,03 м. Отмечается наклон этого слоя в северо-восточном направлении. Большое количество находок в этом углу раскопа при малой мощности и сильной опесчаненности слоя 3а говорит о его размыве и выносе частиц торфа, что указывает на работу прибоя во время штормов и наличие открытой воды на данном участке во время формирования этого слоя. Примечательно также то, что многие находки на этом участке находятся в вертикальном или наклонном положении. На восточном конце раскопа слой 3а также понижается, в нем меньше кальцинированной костяной крошки, песка и угольков, торф обводненный и менее разложившийся. На крайнем восточном конце раскопа в слое 3а отмечается слоистость и появляются листья рогоза. Видимо, во время его формирования эта часть раскопа была заболочена, а восточный конец обводнен. В западной части во время функционирования описанной выше протоки слой 3а был частично размыт, и линза слоя 2а ложится непосредственно на слой 3б. В западинах в южной части раскопа мощность слоя 3а увеличивается до 0,6 м. Здесь этот слой наиболее сухой, со следами древних торфяных пожаров в виде аморфных котлов выгорания и прогоревших «овражков», ориентированных по направлению господствующих ветров в основном с северо-запада на юго-восток. Наклон дна «овражков» не выдержан, глубина также произвольно меняется. Подобная картина очень характерна для торфяника после локального пожара, очень часто возникающего от оставленного непотушенного костра. В этом случае торф медленно тлеет по направлению господствующего ветра. Там, где торф более сырой, пожар либо затухает, либо ограничен по площади и глубине. На участках, где торф более сухой, образуются более глубокие и обширные котлы выгорания. Такую картину мы наблюдали в 2 км к северо-востоку от стоянки, где современные охотники постоянно оставляли непогашенные костры. Когда пожар гас, поверхность торфяника точно соответствовала тому, что наблюдалось в раскопе. Слой 3а формировался во время регрессии палеоозера. В это время были распространены березовые леса с участием сосны и широколиственных пород, а также различные травы. Флористический комплекс характерен для первой половины атлантического периода голоцена.

-

3б. Торф рыжий слоистый, слабо разложившийся, с большим количеством листьев рогоза и тонкими полигональными трещинами усыхания, заполненными слоем 3а, мощность – 1–1,5 м. Этот слой формировался на озерной отмели во время трансгрессии водоема, но к началу отложения слоя 3а отмель в результате регрессии вышла из воды и обсохла.

-

4. Сапропель серый известковистый – 0,3 м.

-

5. Тонкие прослойки сапропеля и сизого песка – 0,12 м.

-

6. Песок сизый – озерное дно.

В раскопе прослежено четыре культурных слоя, три из которых относятся к неолиту ( Жилин , 2006). Мезолитический (IV) культурный слой залегает в слое 3а и четко отделяется от перекрывающего и подстилающего слоя. Прослежено уменьшение его мощности в северном и восточном направлении. В то же время очень тонкий слой 3а в северо-восточной части раскопа значительно насыщен находками. В западной части плотность находок минимальна, это явная периферия стоянки, удаленная от воды. Во время заселения это место было сухим. На восточном конце прослежен болотный шлейф IV культурного слоя. Находки здесь залегают не только в средней и нижней части слоя 3а, в котором отмечается слоистость и присутствие листьев рогоза, но и в самом верху слоя 3б. Показательна здесь находка целого костяного кинжала, стоявшего вертикально острием вниз в верхней части слоя 3б. Он явно упал и воткнулся в топкое дно на заболоченном прибрежном мелководье.

Палинологический анализ относит время формирования этого культурного слоя к началу атлантического периода, что подтверждает серия радиоуглеродных дат в интервале 7410 ± 90 – 7120 ± 50 л. н. ( Жилин и др. , 1998; Жилин , 2006).

Наибольшая концентрация находок в IV культурном слое отмечается в центральной и южной частях раскопа (рис. 8). Здесь прослежены многочисленные аморфные углисто-золистые пятна с примесью песка, с большим количеством мелких костей и кальцинированной костяной крошки мощностью 1–4 см – остатки легких наземных кострищ. Рядом с ними встречались обожженные камни, куски дерева, среди которых отмечены обломки затесанных бревен и плах, обломки выструганных сосновых лучин и деревянных изделий, скорлупа лесного и водяного ореха, большое количество костей зверей, птиц и рыб, отщепы, каменные, костяные и роговые орудия. Камни не образуют каких-либо выкладок и, вероятно, использовались при приготовлении пищи (варки в кожаных или плетеных емкостях методом погружения). Подобный прием известен из этнографии и проверен экспериментально (Семенов, Коробкова, 1983). В северо-западной части раскопа отмечались скопления рыбьей чешуи мощностью 1–2 см, одно из них перекрывало хозяйственную яму. Здесь же в культурном слое встречались небольшие куски и пятна серой глины, явно принесенной на стоянку. Об интенсивной хозяйственной деятельности говорит и большое количество кальцинированной костяной крошки в этой части раскопа. Культурный слой здесь достаточно сильно перемешан в результате интенсивного хождения людей по торфяной почве. Это проявляется в наклонном положении многих находок, и прежде всего крупных костей, один конец которых находится на уровне самого верха слоя, а другой – на уровне материка.

Интерес представляет находка в средней части IV культурного слоя остатков сочленения раковин беззубки. Вероятно, съедобные моллюски приносились на стоянку, но вследствие химизма торфяника раковины в культурном слое не сохранились. Это подтверждается наличием растворившихся почти полностью известняковых камней и растворением известковой желвачной корки на многих отщепах в этом слое.

В южной части раскопа нижняя граница IV культурного слоя неровная с большим количеством западин, образовавшихся в результате описанных выше локальных пожаров, причиной которых, вероятно, послужили непотушенные костры. При этом находки, лежавшие на поверхности несгоревших участков, ставших кочками, в силу естественных причин скатывались в выгоревшие углубления. Из-за этого концентрация находок в западинах существенно выше, чем на окружающих их участках. Подобные прогоревшие западины, но более мелкие, прослежены и на западном, более возвышенном и сухом конце основного скопления находок. В северной части раскопа, где уровень IV культурного слоя был существенно ниже, торф, вероятно, и в древности был более сырой, поэтому котлов выгорания там не наблюдалось.

Помимо легких кострищ и описанных выше западин с IV культурным слоем связано несколько сооружений. Яма № 1 в центральной части раскопа была опущена из нижней части культурного слоя в материковый торф (3б). В плане яма подпрямоугольная, ориентировка – северо-запад – юго-восток, размеры в плане 45 × 33 см. Стенки довольно крутые, углублена на 10 см в материк. Дно плоское, на дне горизонтально лежал кусок бересты прямоугольной формы размером 33 × 21 см, обрезанный по краям. Яма заполнена культурным слоем. Вероятно, это была неглубокая яма для хранения.

Яма № 2 появилась в нижней части культурного слоя в виде подовального в плане темного пятна размером 56 × 45 см, ориентировка –запад-восток. Более четко выявилась на 5 см глубже на фоне материкового торфа с рогозом (3б), размеры практически те же – 54 × 45 см. Стенки ямы вертикальные, четко видно, как они прорезают слоистый торф, срезая листья рогоза. Дно плоское, глубина – 40 см. Верхняя часть ямы заполнена культурным слоем, типичным для этого участка, с большим количеством кальцинированной костяной крошки, угольками, костями, отщепами, семенами вахты и кувшинки. В этой части найдены кремневый скребок и обломок струга из резца бобра. В средней части ямы встречена линза серо-зеленоватой разложившейся органики с большим количеством мелких рыбьих костей мощностью 2–3 см. Такой состав характерен для копролитов. Ниже яма была также заполнена культурным слоем, а на дне лежал копролит хорошей сохранности. Видимо, это первоначально яма для хранения, использовавшаяся позднее дважды в качестве отхожего места, после чего она каждый раз засыпалась. Вероятно, в это время жилая площадка располагалась несколько в стороне. После засыпки ямы на этом участке проходила различная хозяйственно-бытовая деятельность, включавшая, в частности, чистку большого количества рыбы, главным образом карася. Подобная ситуация свидетельствует в пользу неоднократного посещения данной стоянки за время отложения культурного слоя IV, при этом участки различного назначения меняли свои места.

Два интересных объекта встречены на западной периферии стоянки. Яма № 3 перекрыта кострищем, появившимся в средней части культурного слоя в виде аморфного золисто-углистого пятна. Более четко оно выявилось в виде неправильно-подокруглого пятна размером 45 × 40 см в 5 см ниже. Кострище было наземным, однако в центральной его части торф прогорел сильнее, вследствие чего появилось углубление. В разрезе кострище линзовидное, максимальная мощность в центре до 11 см. Заполнение пятна – горелый торф, зола, угольки, кости, в том числе кальцинированные, отщепы кремня. Яма выявилась прямо под описанным кострищем в виде неправильно-овального пятна размером 52 × 42 см на фоне коричневого слоистого материкового торфа с рогозом – слоя 3б. Яма ориентирована – север-юг. Северная стенка ямы вертикальная, остальные прослеживались хуже. Дно ямы плоское, глубина – 22 см. Яма заполнена культурным слоем. Вероятно, это была яма для хранения. После окончания использования пустая яма была засыпана культурным слоем, и на этом месте (возможно, в оставшемся от ямы углублении) позднее развели легкий костерок.

Яма № 4 появилась в виде аморфного пятна рыхлого темно-коричневого торфа на фоне плотного бурого слоистого материкового торфа с рогозом (3б) в виде аморфного пятна. Контур пятна и стенки ямы подчеркнуты тонкой черной полоской, получившейся за счет проникновения кислорода вдоль стенок ямы и их окисления. Стенки вертикальные, заполняющий яму слой 3а прилегает к ним не очень плотно и легко отделяется. На стенках хорошо заметны следы плавно изогнутого в сечении орудия с лезвием шириной около 8 см, которым рыли, а точнее, вырезали в плотном торфе яму. Дно ямы плоское, чуть углубляется к центру, глубина – 70 см от ее верха. На дне, ближе к западной стенке, прослежена ямка от вертикально стоявшего кола диаметром 5 см и глубиной 20 см. Яма заполнена слоем 3а с фрагментами лучин, единичными кальцинированными костями. В южной части ямы на боку лежал сверток, сделанный из одного куска бересты, обрезанного по краям. Углы его подогнуты, вдоль края проколоты отверстия и лежали тонкие веточки без сучков и щепки диаметром 5 мм. Возможно, они крепились к краям этого свертка. Заполнен этот своеобразный «сосуд» тем же слоем 3а, но внутри встречены обрывки крученой веревки диаметром 2 и 3 мм, сделанной из растительного материала. На уровне низа этого свертка встречены два обломка конца расщепившегося кола, лежавшие наклонно, под углом друг к другу. На дне ямы горизонтально лежал конец заостренной наискось палки диаметром 1,5 см. Других находок не встречено. Вероятно, это яма для хранения продуктов (своеобразный «холодильник»), вырытая на периферии поселения. Судя по большой глубине, яма была заполнена холодной грунтовой водой, в которую могли опускать сложенные в берестяной «сосуд» скоропортящиеся продукты, привязывая его к колу, который втыкался в дно ямы.

Яма № 5 появилась на южном участке центральной части раскопа в виде черного, овального в плане пятна размером 36 × 16 см на фоне рыжего материкового торфа с рогозом (слоя 3б). Ориентирована – запад-восток. Стенки крутые, дно неровное, максимальная глубина – 15 см. Яма заполнена семенами или плодами растений, у восточной стенки внутри ямы лежал наклонно свиток обрезанной по краям бересты. Яма опущена из низа IV культурного слоя, вырыта в материке и засыпана, вероятно, вынутым при ее рытье слоем 3б. В отличие от многочисленных западин, встреченных в этой части раскопа, заполнение ямы отслаивалось от ее стенок, как и у других ям. Вероятно, это яма для хранения продуктов собирательства, которые почему-то не были вынуты.

Помимо описанных кострищ и ям, в западной части раскопа обнаружено компактное скопление отщепов и мелких чешуек, в котором встречались единичные пластины – место расщепления и вторичной обработки кремня. Рядом с ним, в нижней части этого культурного слоя, встречен конец березовой сваи, лежавший почти горизонтально в нижней части IV культурного слоя. Назначение сваи неясно. Несколько разрозненных сосновых и березовых колов диаметром 8–10 см были глубоко вбиты в материк в центральной части раскопа. Какой-либо конструкции они не образуют. Наиболее вероятное их назначение – для подвешивания или просушки чего-либо, например сетей.

Таким образом, для нижнего культурного слоя этой стоянки характерны те же особенности планировки, что и для большинства сезонных поселений на дюнах и террасах – наличие ям-хранилищ, легких кострищ, скоплений находок около них и на периферии и т. п. Остатки кострищ встречались на разных уровнях культурного слоя, указывая на многократные кратковременные посещения стоянки. Большинство их, как и ямы, связаны с нижней частью IV культурного слоя. Флористические и фаунистические остатки указывают на функционирование данной стоянки в конце лета – начале осени ( Жилин , 2006). Раскопом вскрыта на значительной площади центральная часть стоянки, ее западная, сухая, периферия и прибрежно-болотный шлейф культурного слоя в восточной части, где, видимо, был заболоченный исток р. Инюхи. Выход к открытой воде озера был к северу – северо-востоку от центральной части стоянки, многократно посещавшейся населением финального этапа бутовской культуры во время глубокой регрессии палеоозера (рис. 8).

Нанесение на план раскопа изделий из кости и рога по результатам трасологического анализа дало следующую картину. Скопление этих орудий отмечается в центральной части раскопа, совпадая в общих чертах с основным скоплением находок и фаунистических остатков. Это хорошо видно при сравнении рис. 8 и 9, 1. При этом отмечается меньшее количество орудий из кости в западной части раскопа, что связано с разрушением кости в результате аэрации. Этим же объясняется и малое количество фаунистических остатков в этой части раскопа. С другой стороны, здесь встречено кострище, мелкая хозяйственная яма, глубокая яма-«холодильник» и место расщепления кремня. Это позволяет рассматривать западную, сухую, периферию стоянки как зону специфической хозяйственной деятельности, связанной с хранением и возможной переработкой пищевых продуктов и обработкой кремня. Связь этих объектов с нижней частью культурного слоя при малой толщине и слабой насыщенности находками культурного слоя позволяет предположить относительно одновременное (в течение одного момента заселения) функционирование этих объектов на единой хозяйственной площадке. Однако для бесспорного доказательства этого недостаточно данных.

На остальной площади раскопа изделия из кости и рога, связанные с обработкой различных материалов, лежат совместно, особенно в центральной части раскопа – в пределах основного скопления находок (рис. 9, 1 ). Предметы вооружения встречены главным образом в центральном скоплении находок, включая его периферию (рис. 9, 2 ). Следует отметить связи подклейки обломков наконечников. Особенно показательна длинная линия связи, объединяющая обломки костяного наконечника из центральной и южной (за канавой) частей раскопа. В центральном скоплении находок встречены обломки преднамеренно сожженных костяных наконечников стрел, и здесь же найдены пережженные обломки галек с гравировками – так называемых чуринг. Если эти находки связаны друг с другом, то их следует рассматривать как следы неких ритуалов, совершавшихся в центральной части стоянки. Распределение орудий из кости, связанных с рыболовством, дает сходную с оружием картину. Орудия для обработки шкур и кожи встречены в пределах центрального скопления находок, там же обнаружены и землекопные орудия. За пределами этого скопления на западном и восточном концах раскопа нет ни тех ни других. Орудия для обработки дерева концентрируются также в пределах основного скопления находок, но единичные экземпляры встречены как на восточном, так и на западном концах раскопа. Такое же распределение показывают единичные орудия для обработки прочих материалов и многочисленные украшения. Заготовки и отходы производства орудий из кости и рога отсутствуют на западном конце раскопа, наибольшая их часть встречена также в пределах основного скопления находок.

Приведенные планы показывают, что основная хозяйственная деятельность по обработке различных материалов осуществлялась в центральной части раскопа, где отмечено скопление кремневых изделий, фаунистических остатков, большая часть кострищ и три из пяти хозяйственных ям. Такая картина характерна для стоянок, которые многократно посещались одной группой населения на протяжении довольно продолжительного времени для ведения неспециализированной промыслово-хозяйственной деятельности и жизни в теплое время года. При этом остатки одного посещения накладывались на остатки предыдущего,

Рис. 9. Озерки 5, мезолитический (IV) культурный слой

1 – общий план находок; 2 – изделия из кости и рога в результате чего получалась общая усредненная картина распределения орудий из кости и рога.

В результате проведенного пространственного анализа распределения изделий из кости и рога на двух опорных торфяниковых памятниках Верхнего Поволжья установлено, что на протяжении раннего, среднего и позднего мезолита эти стоянки являлись местом неоднократных сезонных посещений группами бутовского населения для занятий охотой, рыболовством и собирательством в теплое время года. Только в верхнем мезолитическом слое Ивановского 7 есть данные также и о посещениях этой стоянки в холодное время года – для охоты на лосей. Во время этих сезонных посещений велась разнообразная хозяйственная деятельность, включавшая изготовление и использование орудий из кости и рога для промысловых нужд и обработки различных материалов. Специализированных площадок, связанных с определенными видами деятельности, на этих памятниках не отмечено. Вероятно, эта деятельность осуществлялась по мере необходимости на любом подходящем участке стоянки. Распределение изделий из камня и фаунистических остатков на этих памятниках не отличается от распределения орудий из кости и рога ( Жилин, Высоцкая , 2005).

Список литературы Пространственный анализ распределения орудий из кости и рога на мезолитических стоянках Ивановское 7 и Озерки 5

- Жилин М.Г., 2001. Костяная индустрия мезолита лесной зоны Восточной Европы. М.: УРСС. 326 с.

- Жилин М.Г., 2006. Мезолитические торфяниковые памятники тверского Поволжья: культурное своеобразие и адаптация населения. М.: Лира. 140 с.

- Жилин М.Г., Костылева Е.Л., Уткин А.В., Энговатова А.В., 2002. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья (по материалам стоянки Ивановское VII). М.: Наука. 246 с.

- Жилин М.Г., Высоцкая Ю.М., 2005. Стратиграфия и планиграфия стоянки Озерки 5//Каменный век лесной зоны Восточной Европы и Зауралья/Ред. М.Г. Жилин. М.: Academia. С. 168-189.

- Жилин М.Г., Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., 1998. История развития природной среды и заселения стоянок Озерки 5, 16, 17 в Конаковском районе Тверской области//ТАС. Вып. 3. С. 209-219.

- Крайнов Д.А., Хотинский Н.А., 1984. Ивановские стоянки -комплекс мезо-и неолитических озерно-болотных поселений на Волго-Окском междуречье.//Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины: Путеводитель совместного советско-французского полевого семинара по теме «Динамика взаимодействия между естественной средой и доисторическими обществами»/Отв. ред. А.А. Величко и др. М.: Наука. С. 92-109.

- Семенов С.А., Коробкова Г.Ф., 1983. Технология древнейших производств (мезолит -энеолит). Л.: Наука. 255 с.