Пространственный анализ трансформации промышленной зоны города Архангельска

Автор: Потапов И.А., Ерохин В.Л.

Журнал: Арктика и Север @arcticandnorth

Рубрика: Социально-экономическое развитие

Статья в выпуске: 60, 2025 года.

Бесплатный доступ

Трансформация промышленных зон городов при переходе экономики к постиндустриальному развитию выражается в появлении заброшенных промышленных территорий на месте закрывшихся неэффективных предприятий. При этом городской бюджет перестаёт получать налоги с данных территорий. Для более рационального использования таких земель необходима их ревитализация и реновация. Проблема использования бывших промышленных зон характерна для всех городов Арктики. На примере Архангельска проведён ретроспективный анализ формирования и трансформации его промышленной зоны. Она не представляет сплошного пространства, а разрозненно расположена в нескольких частях города. На основании особенностей географического положения и специализации производства в составе промышленной зоны выделено три промышленных ареала: северный, центральный и южный. На основании анализа публичной кадастровой карты определено современное состояние промышленных территорий предприятий, существовавших в Архангельске в советский период. Выявлено, что больше всего закрытых предприятий расположено в районах с плохой транспортной доступностью в северном ареале на островных территориях и частично в южном ареале. В основном это предприятия лесопромышленного комплекса. Данный процесс способствовал деградации окраинных районов Архангельска, особенно имеющих островное положение. В то же время большинство сохранившихся лесопромышленных предприятий находится в центральной части северного ареала около главной магистрали, связывающей его с центром города и морским портом. Она наиболее перспективна для ревитализации производства. Меньше всего трансформировался центральный промышленный ареал. Здесь на месте промышленных участков идёт жилищное строительство, создаются общественно-деловые пространства. В южном промышленном ареале есть перспективные территории для создания логистических зон (портовые районы Жаровиха, Бакарица, Левый Берег). Бывшие промышленные зоны на островных территориях можно использовать для создания ландшафтных парков и развития рекреации.

Трансформация, промышленная зона, лесопромышленный комплекс, арктические города, Архангельск

Короткий адрес: https://sciup.org/148331566

IDR: 148331566 | УДК: [711.554:330.341](470.11)(045) | DOI: 10.37482/issn2221-2698.2025.60.81

Текст научной статьи Пространственный анализ трансформации промышленной зоны города Архангельска

DOI:

Переход к постиндустриальному развитию экономики, моральное устаревание многих промышленных производств и изменение рыночной конъюнктуры ведёт к закрытию убыточных предприятий. Это приводит к ситуации, когда промышленные зоны в городах оказываются невостребованными по своему прямому назначению, а местные бюджеты практически не получают налоги с этих территорий. В результате городские земли используются нерационально [1, Миролюбова Т.В., Николаев Р.С.; 2, Толпинская Т.П., Альземенева Е.В., Мамаева Ю.В.; 3, Храмцов А.Б., Порошин О.С.]. Особенно это актуально для старопромышленных городов, в которых по мере расширения городских границ промышленные зоны, создававшиеся изначально на окраинах, оказывались в центре. В результате возникают «серые пояса» заброшенных городских земель, а городской ландшафт становится рыхлым.

Проблема невостребованных промышленных территорий характерна для всех арктических городов. В зоне Российской Арктики городские поселения создавались в период советской индустриализации вокруг предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности. После исчерпания полезных ископаемых, закрытия предприятий появлялись заброшенные промышленные территории. При этом городские границы сохранялись. Города после этого быстро приходили в упадок, начиналось их сжатие. Причины процесса оттока

Потапов И.А., Ерохин В.Л. Пространственный анализ трансформации … населения с арктических территорий связаны с начавшейся в конце прошлого века социально-экономической реструктуризацией градообразующих предприятий северных городов с последовавшим их закрытием [4, Недосека Е.В., Шарова Е.Н., Шорохов Д.М.]. Архангельск является примером такого арктического города, наиболее бурный рост которого пришёлся на времена советской индустриализации, а кризис большинства промышленных предприятий был связан с исчерпанием необходимых доступных ресурсов.

Актуальным вопросом дальнейшего развития арктических городов является рациональная организация размещения элементов городских систем с использованием пространственно-экономического подхода. Перепрофилирование бывших городских промышленных зон, их реновация, «оживляет» такие города, делает их более привлекательными для инвестиций и жизни, тем самым замедляет их деградацию.

Целью нашего исследования является пространственный анализ развития промышленной зоны Архангельска и поиск возможных направлений её реновации исходя из мирового опыта и особенностей местных условий.

Материалы и методы исследования

Проблемам трансформации постиндустриальных городов мира посвящены многочисленные научные работы. Трансформация их промышленных зон рассматривается с точки зрения возможности ревитализации и реновации. Суть этих понятий примерно одинакова и означает определение новых функций или перезапуск старых на неиспользуемых промышленных территориях города. На месте бывших промышленных зон может появиться жилая застройка, общественно-деловая зона, рекреационные общественные пространства. [3; 5, Beauregard R.A.; 6, Sykora L., Bouzarovski S].

В последние годы исследователи чаще обращают внимание на процессы сокращения численности населения городов Арктики, их деградацию и сжатие городского пространства. В статье Е.В. Антонова, Е.А. Денисова, В.А. Ефремовой и А.М. Фаддеева рассматриваются проблемы убывающих городов северо-востока Республики Коми. При исследовании Воркуты они отмечают, что после закрытия многих угольных шахт и переезда населения посёлков, которые были при них созданы, начинается «отмирание городской периферии», а здоровое центральное ядро города выделяется как его перспективная часть. В Инте, благодаря развитию внутригородского транспорта, консервирующего пространственную структуру города, отмирания периферии не происходит, посёлки, созданные при шахтах, сохраняются наряду с городским ядром. Исследователи объясняют процесс убывания северных городов искусственно стимулированным в 30-х гг. прошлого века ростом отраслей с высокой подверженностью рыночной конъюнктуре [13].

В последние 30 лет Архангельск переживает процессы изменения своего внутреннего пространства, связанные с массовым закрытием предприятий лесопромышленного комплекса, основной отрасли специализации. Это привело город к сжатию и трансформации городского пространства. Особенно данный процесс коснулся промышленных зон и совме-

Потапов И.А., Ерохин В.Л. Пространственный анализ трансформации … щённых с ними рабочих посёлков при лесозаводах, занимающих окраины города. Сейчас территории многих бывших предприятий остаются заброшенными, прежде всего — расположенные на островах города (Кегостров, Хабарка, Бревенник). На фоне общего оттока населения из Архангельска жители рабочих окраин по возможности переезжает в более благополучные районы города или за его пределы. Численность населения Архангельска с 1989 по 2020 гг. сократилась на 27,6%. Особенно большая потеря населения в посёлках закрывшихся лесозаводов (в Маймаксанском, Северном, Октябрьском, Исакогорском и Цигломен-ском административных округах). Численность населения островных посёлков без мостов с 1991 по 2022 гг. сократилась примерно на 70% [14, Потапов И.А.].

Процессы трансформации промышленной зоны Архангельска мы изучали с помощью сравнительно-исторического метода. Для этого мы определили расположение предприятий, составлявших промышленную зону города в советский период, по адресам из телефонного справочника Архангельской городской телефонной станции за 1988 г. 1 Современное состояние их промышленных территорий мы изучали с помощью публичной кадастровой карты Росреестра и космических снимков, находящихся в свободном доступе 2. Это позволило выявить изменения состава промышленных зон города. Кадастровая карта даёт возможность определить территории, занятые промышленными предприятиями, утратившие их, а также территории, отведённые под строительство предприятий, но не используемые. В информационной составляющей карты содержатся данные по назначению и площади промышленных территорий. По участкам земель, не прошедшим процедуру межевания, информация не представлена, в том числе и по территориям некоторых бывших предприятий. Для изучения пространственной дифференциации промышленной зоны Архангельска и определения перспектив её дальнейшего развития мы использовали сравнительно-географический метод и метод районирования. Для этого мы разделили производственную зону Архангельска на ареалы на основании различий их транспортно-географического положения, истории их возникновения, специализации их якорных производств и административно-территориального деления города.

Динамику состояния промышленного комплекса города мы изучили на основании показателя его эффективности с точки зрения землепользования. Для этого рассчитали экономическую отдачу от единицы площади промышленной зоны за 4 года по данным официальной статистики [1]. Непосредственно на местности мы использовали метод включённого наблюдения для выявления современного состояния промышленных зон города.

Каждый из ареалов промышленной зоны нуждается в индивидуальном подходе к реновации.

Результаты и обсуждение

Уникальное географическое положение Архангельска в устье Северной Двины определило его экономическую специализацию. Город задумывался как порт, что подразумевает развитие в нём судостроения и судоремонта. Нахождение города в устье Северной Двины, протекающей через обширные территории с хвойными лесами, стимулировало создание в нём многочисленных лесозаводов, получающих сырьё по воде. Формирование промышленной зоны Архангельска началось в 1693 г., когда царь Пётр Первый основал на острове Со-ломбала судостроительную верфь на базе имеющихся здесь небольших частных верфей. В 1863 г. эта территория вошла в состав Архангельска. В настоящее время здесь находится старейшая действующая промышленная зона города, используемая по первоначальному назначению (территории судоремонтного завода «Красная Кузница» и судоремонтного завода № 176). Промышленная зона при лесопильных предприятиях начала формироваться после появления механизированного производства и увеличения производительности труда. В дальнейшем развитие промышленной зоны Архангельска получило максимальное ускорение за всю его историю. Схема размещения лесозаводов, сформированная в XIX в., стала основой промышленной зоны Архангельска советского периода. «Все лесозаводы находились на берегу реки, так как сырьё для них подвозилось по воде, а готовую продукцию отправляли на экспорт морским транспортом. При каждом лесозаводе создавался посёлок для рабочих. В городскую черту эти рабочие посёлки с заводами вошли в 30-е г. XX в. уже при советской власти. К 1928 г. в Архангельске работало около 30 лесозаводов, большая часть которых была основана до 1917 г.» [14, Потапов И.А., с. 30]. Часть заводов со временем перестала существовать, некоторые из них, расположенные рядом, объединялись в лесопильно-деревообрабатывающие комбинаты (ЛДК), на базе других создавались лесные биржи. Из 14 лесопильно-деревообрабатывающих предприятий, работавших в 1988 г., в 2024 г. осталось 4. Лесозаводы при советской власти нумеровали. Возрастание номеров происходило вниз по течению Северной Двины, они оставались в местной топонимике в качестве названия построенных при них посёлков. Особенность промышленной зоны Архангельска заключается в её разрозненности. В пространственном отношении, исходя из географического положения и промышленной специализации, можно выделить северный, центральный и южный промышленные ареалы (рис. 1). Наиболее старые ареалы возникли в северной и южной частях города. Впоследствии промышленная зона расширялась за счёт появления новых производств, отдельных районов и промышленных узлов (Кузнечевский и Жаровихин-ский узлы в правобережной части города).

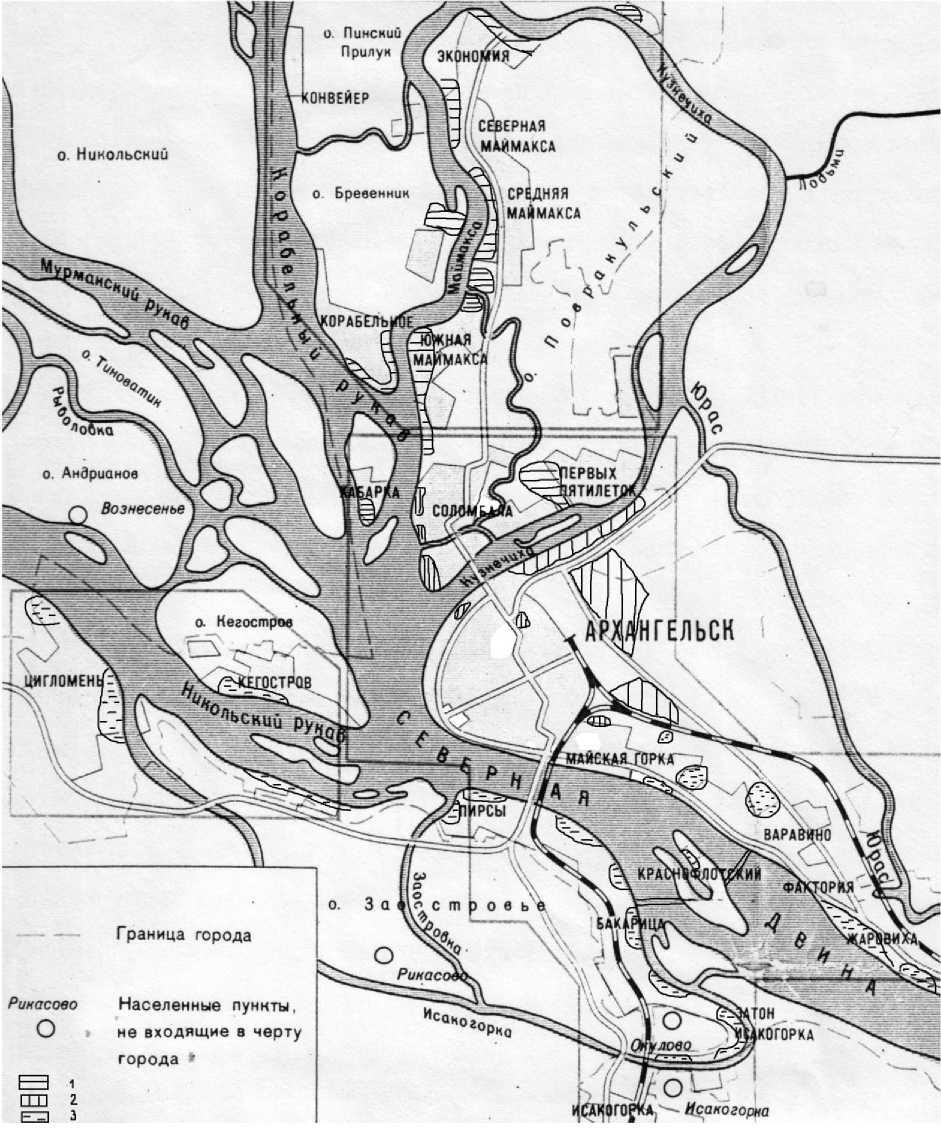

Рис. 1. Промышленные ареалы Архангельска. Цифрами на рисунке обозначены ареалы:

1 — Северный; 2 — Центральный; 3 — Южный.

В целом сложившаяся к концу XX в. промышленная зона Архангельска занимала площадь 3 194 га, что составляет 10,8% от общей площади города 3. Если рассматривать производственную зону вместе с территориями, занятыми инженерной инфраструктурой, то её доля в площади города возрастает до 17,9%. Это примерно соответствует показателям крупнейших промышленных городов России (в Москве доля промышленной зоны более 17%, в Санкт-Петербурге — 13–14%, в Екатеринбурге — 16%, в Перми — 10%) [1]. Однако по обще-

3 Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск» на расчётный срок до 2040 года. URL: (дата обращения: 20.09.2024).

европейским нормам эта доля не должна превышать 5%, что свидетельствует о переходе к постиндустриальной экономике [15, Мавлютов Р.Р., Лукьяница М.В., Чижо Л.Н.]. Территориальное распределение промышленной зоны по ареалам и административным округам города представлено в табл. 1.

Таблица 1

Распределение промышленной зоны по территории Архангельска

|

Промышленный ареал |

Городской округ |

Площадь промышленной зоны (% от общей городской) |

Современные якорные производства |

|

Северный |

Маймаксанский |

25,9 |

лесозавод 25, ООО «Кардинал», торговый порт, ремонтно-эксплуатационная база тралового флота |

|

Северный |

8,4 |

очистные сооружения СЦБК |

|

|

Центральный |

Соломбальский |

8,2 |

судоремонтные заводы № 176 и «Красная кузница», Соломбальский машиностроительный завод, хлебозавод |

|

Октябрьский |

12 |

Кузнечевский промузел (многочисленные производственно-складские зоны), ТЭЦ, комбинат строительных конструкционных материалов, АЛВИЗ |

|

|

Ломоносовский |

4,2 |

МУП «Городское благоустройство» |

|

|

Южный правобережный |

Майская Горка |

13,4 |

молочный комбинат, лесозавод № 3 |

|

Варавино-Фактория |

9,95 |

рыбокомбинат, водорослевый комбинат, ремонтноэксплуатационная база тралового флота, Жаровихин-ский промузел, речной порт |

|

|

Южный левобережный |

Цигломенский |

4,97 |

25 лесозавод |

|

Исакогорский |

12,8 |

ремонтно эксплуатационная база флота, деревообрабатывающий комбинат, грузовой район Бакарица, производственно-складские зоны |

Количество работающих предприятий в каждом промышленном ареале к настоящему времени сократилось, их территории по большей части заброшены. Некоторые территории, выделенные под промышленные площадки, никогда не были использованы по назначению. В настоящее время данные обширные земельные площади заросли деревьями и относятся к промышленной зоне лишь условно. По данным Бондур В.Г. и Воробьёва В.Е., исследовавших космические снимки Архангельска с 2001 по 2013 гг., площадь изменённых в результате хозяйственной деятельности ландшафтов сократилась на 900 га [16].

Рассмотрим каждый промышленный ареал производственной зоны Архангельска. Северный промышленный ареал разместился на островах дельты Северной Двины, севернее центра города (включает Маймаксанский, Северный и частично Соломбальский терри- ториальные округа). Эти районы вошли в состав города при советской власти, создание, развитие и функционирование рабочих посёлков, их составляющих, было непосредственно связано с развитием заводов. Особенностью данного ареала является сложное транспортногеографическое положение некоторых островных территорий (Бревенник, Линский Прилук, Хабарка), которые не связаны мостами с правобережной частью города. Основная промышленная специализация этого ареала — лесопромышленный комплекс. Здесь зарождалось лесопильное производство Архангельска. Поэтому большинство его промышленных территорий — это расположенные последовательно лесозаводы и лесобиржи Маймаксы, Бревен-ника, Линского Прилука, Хабарки, района Первых Пятилеток (лесозаводы №№ 12–29, Со-ломбальский ЛДК). Основная часть ареала, район Маймакса и район Первых Пятилеток, связана с правобережной частью города мостами (автомобильным и железнодорожным). Из крупнейших предприятий изначально выделялись Маймаксанский ЛДК (в его составе лесозаводы №№ 13 и 14), лесозавод № 25, ЛДК № 3, Соломбальский ЛДК, гидролизный завод, Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат, завод «Лесосплавмаш», ремонтная база флота. В настоящее время из действующих предприятий остался только лесозавод № 25, который включил в свой состав производственные мощности ЛДК № 3 и Маймаксанского ЛДК (а также Цигломенского ЛДК в Южном промышленном ареале). В крайней северной точке Маймаксы находится Архангельский морской торговый порт (грузовой участок Экономия), дорога туда проходит мимо всех лесозаводов Маймаксы, следовательно, имеются перспективы для развития района. «Из-за значительной площадеёмкости лесопильного производства и его транспортной ориентации промышленная зона растянута и рассредоточена вдоль Северной Двины» [14, с. 30].

Центральный промышленный ареал расположен в правобережной материковой части Архангельска и на острове Соломбала (Октябрьский, Соломбальский и Ломоносовский территориальные округа). Это историческая часть города, наиболее развитая в транспортном отношении, имеющая надёжную связь с остальной территорией России [14]. Его промышленные участки не представляют собой сплошного пространства. Здесь нет основной отрасли специализации. Непосредственно в центральной правобережной части города расположились небольшие промышленные площади предприятий пищевой и лёгкой промышленности. Это старейшие ликероводочный и пивоваренный заводы, а также возникшие в советское время швейная и обувная фабрики. В настоящее время работает только ликёроводочный завод. На центральную часть города приходится 0,3% площади промышленной зоны Архангельска. Но наибольшую площадь в центральном ареале занимают предприятия Куз-нечевского промышленного узла (теплоэлектростанция, комбинат строительных конструкционных материалов, механический завод, мясокомбинат, рыбокомбинат, мусороперерабатывающий завод), машиностроительные предприятия Соломбалы (старейшие судоремонтные заводы «Красная Кузница» и «176», Соломбальский машиностроительный завод), крупнейший хлебозавод города. Кузнечевский промышленный узел — это наиболее востребо-

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Потапов И.А., Ерохин В.Л. Пространственный анализ трансформации … ванная часть промышленного ареала у арендаторов по причине хорошей транспортной доступности и близости к центру города. В основном здесь расположены склады различного назначения.

В южном промышленном ареале можно выделить правобережную и левобережную части, разделённые Северной Двиной. Районы, его составляющие, вошли в городскую черту в советский период. Транспортно-географическое положение правобережной части южного ареала схоже с положением центрального ареала. Правый берег Северной Двины соединён с левым берегом и остальной территорией страны двумя мостами. Левобережная часть южного промышленного ареала в этом отношении находится в ещё более выгодном транспортно-географическом положении, так как связана автомобильной и железной дорогами с центральными районами страны напрямую.

Наибольшую площадь южного промышленного ареала занимают предприятия лесопромышленного комплекса и пищевой промышленности. Правобережная часть включает территориальные округа Майская Горка и Варавино-Фактория. Здесь были созданы лесозаводы (№ 2, № 3), мебельные фабрики. Были построены предприятия строительной индустрии (комбинат крупнопанельного домостроения, завод силикатного кирпича), пищевой промышленности (комбинат хлебопродуктов, рыбокомбинат, молокозавод, мясокомбинат, водорослевый опытный комбинат) и машиностроения (судостроительно-судоремонтный завод Архангельскрыбпрома, Краснофлотский механический завод). Здесь размещён промышленный участок — Жаровихинский промузел, рядом с которым находится речной порт. Обширная промышленная зона, востребованная арендаторами, располагается в районе верхней части улицы Дачная и Окружного шоссе (8,6% от площади промышленной зоны города). Левобережная часть южной промышленной зоны (Исакогорский, Цигломенский и частично Октябрьский территориальные округа) была представлена последовательно расположенными вдоль берега реки предприятиями. Это Цигломенский ЛДК, ЛДК № 4, деревообрабатывающий комбинат № 1 треста «Железобетон», Архангельская и Исакогорская лесоперевалочные базы, ремонтно-эксплуатационная база речного пароходства, ОАО «Поморская судоверфь», Исакогорский гипсовый завод, Бакарицкий завод бытовой химии, хлебозавод. В состав южного промышленного ареала мы включили две островные территории. Между левым и правым берегом Северной Двины на острове Краснофлотский промышленная зона представлена машиностроительным заводом. На острове Кегостров работал Кего-стровский ЛДК. Также в районе Цигломени работали два кирпичных завода (в п. Кирпичный и в п. Боры). В настоящее время в правобережной части функционируют: водорослевый комбинат, рыбокомбинат, ремонтная база тралфлота, мяскокомбинат, молочный комбинат, частично лесозавод имени Ленина. В левобережной части — Цигломенский участок лесозавода № 25, деревообрабатывающий комбинат № 1 треста железобетон и АО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота». Также большие площади в составе промышлен-

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Потапов И.А., Ерохин В.Л. Пространственный анализ трансформации … ных участков занимают склады различного назначения. Здесь находится грузовой участок порта.

Трансформация промышленной зоны Архангельска в 90-е гг. XX в. началась с закрытия большинства лесопильно-деревообрабатывающих предприятий, далее были закрыты целлюлозно-бумажный комбинат и гидролизный завод, в результате чего появились неиспользуемые по прямому назначению пространства. До настоящего времени сохраняются судоремонтные предприятия, необходимые для устойчивого функционирования Архангельска как порта. Также продолжают работать предприятия пищевой промышленности, которые являются обслуживающими. Но в целом доля промышленности в валовом региональном продукте снижается. Мы определили показатель эффективности функционирования промышленного комплекса Архангельска с точки зрения землепользования за последние 4 года. Оказалось, что общая стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг имеет тенденцию к росту, а соответствующий показатель обрабатывающего производства с 2021 г. имеет отрицательную тенденцию (табл. 2). Это свидетельствует о снижении поступлений доходов от предприятий обрабатывающей промышленности и увеличении доли услуг в формировании регионального валового продукта. Что косвенно указывает на необходимость перепрофилирования и реновации неиспользуемых производственных участков, не приносящих доход.

Таблица 2 Динамика эффективности функционирования промышленного комплекса Архангельска на основании показателей отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на единицу площади промышленной зоны (тыс. руб. / га) 4

|

Год |

Всего |

Обрабатывающие производства |

|

2020 |

35 645,5 |

8 107,5 |

|

2021 |

50 191,6 |

15 467,1 |

|

2022 |

44 884,9 |

10 330,01 |

|

2023 |

50 561,7 |

9 182,8 |

Современное использование бывших промышленных территорий Архангельска лимитировано их транспортно-географическим положением. Применение нашли участки с хорошей транспортной доступностью и инфраструктурой. При этом новые промышленные предприятия на них не создаются. Основное направление использования свободных участков промышленной зоны — размещение складов. Реже производится полная рефункционализация с изменением назначения земель. Участки в правобережной части города, интересные инвесторам, используют для жилищной застройки. Промышленность сохранила свой приоритет в тех частях Северного и Южного промышленных ареалов, которые связаны с правым берегом Северной Двины мостами. Можно отметить факт частичной рефункционализации нескольких лесопильно-деревообрабатывающих предприятий. «Так компания «Титан» модернизировала лесозавод № 25, впоследствии присоединив к нему в качестве про- изводственных площадок Цигломенский и Маймаксанский ЛДК, ЛДК № 3. Кроме лесопильного производства на них организован выпуск древесных гранул. В северном промышленном ареале в Маймаксе был построен новый лесопильно-деревообрабатывающий комбинат «Кардинал»» [14, с. 31]. Востребованы участки промзоны в Центральном и Южном промышленных ареалах. Здесь в основном промышленные территории используют под склады. Примером полной реновации является пивоваренный завод, расположенный в центре города на участке с большой рентой. Его и прилегающую территорию инвесторы перестроили под общественное пространство рекреационного и делового назначения. Промышленные зоны при швейной и обувной фабриках (Центральный ареал), комбинате крупнопанельного домостроения (Южный ареал) оказались интересны инвесторам, ведущим строительство жилых и общественных зданий (табл. 3).

Таблица 3

Анализ состояния производственной зоны города Архангельска

|

Промышленный ареал |

Состояние предприятий в 2024 г. |

||||

|

сохранилось производство |

рефункционализация |

не используется производство |

|||

|

частичная |

полная |

количество |

площадь, га |

||

|

Северный |

4 |

1 |

- |

7 |

301,9 |

|

Центральный |

8 |

- |

3 |

1 |

5,1 |

|

Южный |

10 |

2 |

5 |

7 |

48,1 |

Таким образом, больше всего неработающих и нерефункционализированных промышленных предприятий в северном промышленном ареале, меньше — в центральном. По площади неиспользуемых промышленных участков лидирует северный ареал. Это можно объяснить большим конкурентным преимуществом территорий в наиболее транспортно доступном центральном ареале по сравнению с северным, некоторые территории которого доступны только по воде. Интерес у предпринимателей представляют территории Кузнечев-ского промузла: согласно публичной кадастровой карте Архангельска, он поделён на многочисленные участки, на которых построены торговые и производственные склады 5. Подобная ситуация с промышленными зонами южного ареала на улице Дачной, на территории бывшего лесозавода № 2, Жаровихинского промузла, Левого берега и Бакарицы. Последние четыре территории находятся на берегах Северной Двины, поэтому имеют причалы, в результате производственные зоны трансформируются в сервисные логистические. Промышленные зоны некоторых закрывшихся предприятий используются частично (лесозаводы №№ 2, 3, 14, ЛДК № 4) [14]. Больше всего сохранившихся промышленных предприятий в южном ареале. Это связано с его хорошей транспортной доступностью.

Закрывшимся лесозаводам, расположенным на островах, не связанных с «большой землёй» мостами (Кегостров, Хабарка, Бревенник, Линский Прилук), не удалось сохранить производственные фонды, а их промышленные зоны не представляют интереса для вложе- ния инвестиций. Во время их функционирования древесину для работы поставляли по реке. Постепенно появился дефицит сырья, так как лесные делянки по берегам рек иссякли. Поступающие в начале навигации плоты древесины распиливались за несколько месяцев, заводы оказывались в простое. Это в итоге привело к банкротству и закрытию островных лесопильно-деревообрабатывающих предприятий (Кегостровский ЛДК, лесозаводы №№ 12, 23, 29). В дальнейшем подобная ситуация затронула некоторые деревообрабатывающие предприятия не островного расположения. Перестали существовать лесозаводы №№ 2, 3, 4, 14, Соломбальский ЛДК. Обанкротился также гидролизный завод, Соломбальский целлюлознобумажный комбинат. Закрывшиеся предприятия с более выгодным транспортногеографическим положением, до которых можно добраться сухопутным транспортом, либо перепрофилированы на другое производство (некоторые лесозаводы выпускают древесные гранулы), либо используются под производственно-складские зоны.

Согласно генеральному плану развития Архангельска на среднесрочную перспективу (до 2040 г.), промышленные функции сохранятся и будут активно развиваться в северном и южном промышленных ареалах. При этом площадь промышленной зоны должна сократиться на 30%, но за счёт расширения зоны транспортной и инженерной инфраструктуры, коммунально-складской зоны, напротив, планируется её увеличение на 4%. Это коснётся площадей, прилегающих к транспортной зоне города. Будут созданы две крупные логистические зоны в портовых районах Экономия и Жаровиха 6. Остальные территории производственноскладского назначения будут трансформироваться в жилые и общественно-деловые зоны.

Мы проанализировали информацию, которая содержится на карте Генплана Архангельска, разработанного до 2040 г., сравнили её с публичной кадастровой картой города и выяснили, как планируется использование промышленных зон предприятий, которые по состоянию на 2024 г. не востребованы или частично востребованы 7, 8. Планируется сохранение промышленных зон лесозаводов №№ 2, 3, 4, 29, гидролизного завода, кирпичного завода, Соломбальской судоверфи, силикатного завода. Все эти предприятия имеют хорошую транспортную доступность. Планируется перепрофилирование промышленных зон некоторых закрывшихся производств под застройку индивидуальными домами (ЛДК № 2, Маймаксан-ский завод Лесосплавмаш, лесобиржа № 2, лесозаводы № 12, 13, 14). Для бизнеса большинство этих районов не интересны по причине их островного положения и плохой транспортной доступности (острова Бревенник и Хабарка). Интерес частных застройщиков к этим территориям сомнителен по той же причине. Исключением может стать только планируемая под индивидуальную застройку часть лесозаводов №№ 13 и 14 (Маймаксанский ЛДК), куда можно добраться по суше. Планируются зоны озеленения территорий специального назна- чения, озеленения общего пользования, объектов размещения отходов на территориях бывшего Кегостровский ЛДК, ЛДК № 2, Маймаксанского лесного порта (остров Бревенник). Также планируется ликвидация несанкционированных свалок, которые возникли при лесозаводах на островных территориях (Кегостров, Хабарка, Бревенник). Мероприятия по рекультивации свалки на Кегострове в 2024 г. ведутся. Возможно, более рациональным решением для рефункционализации промышленных территорий островов будет создание рекреационных общественных пространств и ландшафтных парков, необходимость в которых показывают ежегодно возрастающие летом потоки пассажиров на пригородных линиях речного транспорта на Кегостров в поисках мест для отдыха на природе.

На территориях Соломбальского ЛДК и Соломбальского ЦБК планируется многофункциональная общественно-деловая зона, зона застройки среднеэтажными домами и рекреационная зона. Это самая большая промышленная зона, на которой планируется полная рефункционализация.

Сравнение публичной кадастровой карты и карты из Генплана Архангельска показывает, что многие запланированные под разные цели участки не прошли межевание, нет никакой информации об их назначении и площади. Следует отметить, что некоторые промышленные зоны, выделенные, но не востребованные, в генплане до 2040 г. продолжают относиться к промышленным зонам. Например, площадь, на которой в советские годы строился, но не был завершён электроламповый завод, в Генплане по-прежнему числится как территория для организации производственной базы.

Заключение

Промышленная зона Архангельска складывалась по мере возникновения предприятий лесопромышленного комплекса и судостроения, которые стали градообразующими. Их деятельность была связана с рекой, поэтому они занимали площади на берегу Северной Двины. К середине XX в. в городе сформировались три промышленных ареала — северный, южный и центральный. При этом градообразующие предприятия размещались в основном в северном и южном ареалах, расположенных на окраинах города и вытянутых вдоль реки, а в центральном — градообслуживающие (за исключением Соломбалы, района развития судостроения). Площадь промышленной зоны составила 10,8% от общей площади, что характерно для крупного промышленного города. Закрытие многих градообразующих предприятий в конце XX в. стимулировало процесс «отмирания городской периферии», деградации многих участков промышленной зоны, особенно расположенных на островах, имеющих трудности в транспортном сообщении с центральным районом города (Бревенник, Линский Прилук, Ха-барка, Кегостров). Подобная ситуация описана в других арктических городах, что подтверждает важность транспортной связанности районов для сохранения городского пространства. Данные официальной статистики показывают, что с 2021 г. наметилась отрицательная динамика эффективности функционирования промышленного комплекса Архангельска, что свидетельствует о том, что доходы от существующих промышленных зон будут сокращаться. Об этом говорится и в генеральном плане Архангельска на расчётный срок до 2040 г., согласно которому площадь промышленной зоны должна сократиться на 30% за счёт производственных площадей. Ревитализация или рефункционализация производства может быть актуальной для лесозаводов №№ 2, 3, 4, гидролизного завода, кирпичного завода, Солом-бальской судоверфи и завода силикатного кирпича. Относительно хорошая транспортная доступность этих территорий даёт им преимущество.

Таким образом, невостребованными оказываются промышленные зоны островных территорий без мостов в северном и южном промышленных ареалах. Возможным способом их трансформации является создание на этих территориях зелёных зон, ландшафтных парков, рекреационных зон. Этому способствует уже начавшийся процесс стихийного зарастания брошенных промышленных зон Кегострова, Хабарки, Бревенника и Линского Прилука древесной и кустарниковой растительностью. Левобережная часть южного промышленного ареала в силу наилучшей транспортной доступности благоприятна для развития портовой логистической зоны на бывших промышленных территориях на берегу Северной Двины. Более удалённые от реки промышленные участки возможно использовать для строительства жилья и создания на левом берегу Архангельска второго самодостаточного городского центра со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Соседство промышленных территорий с жилыми и хорошая транспортная доступность приводит их к более интенсивному использованию [9, Чернышова Н.А.]. Таким образом, сохранение участков промышленных зон перспективно в северном промышленном ареале (в Маймаксе, на территориях, связанных с центральным районом города, на пути к торговому порту Экономия) и в южном промышленном ареале (юг правобережной части). Для левобережной части южного ареала актуально использование промышленных участков для создания логистической складской зоны. В центральном ареале промышленная зона останется на территории Кузнечевского промузла, но это будет главным образом производственно-складская зона.