Противодействие обесценению накопленного благосостояния в эпоху учащения кризисов: теоретическая составляющая антикризисной политики

Автор: Колдин Ю.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Публикации на соискание ученых степеней

Статья в выпуске: 7 (185), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы противодействия обесценению накопленного благосостояния в эпоху учащения кризисов. Приведены предложения по совершенствованию российского законодательства и правоприменительной практики.

Кризисы, антикризисная политика, государственное регулирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143181990

IDR: 143181990

Текст научной статьи Противодействие обесценению накопленного благосостояния в эпоху учащения кризисов: теоретическая составляющая антикризисной политики

Никто в мире среди аналитиков и политологов не отрицает наличие периодических кризисов, которые возникают как на макро, так и на микроуровне.

Начнем с истории кризисов хозяйственных систем, которые также по-разному именуются. В большинстве источников указывается, что первым кризисом во всемирной хозяйственной практике является кризис в Англии 1825 г., частично охвативший Францию и США. Как новость, волнующая всех, сначала в газете The Guardian, а затем в российских СМИ, почти не реагирующих на открытия российской экономической науки, было сообщено: «Профессор Оксфордского университета, историк Филип Кей (Philip Kay) выдвинул гипотезу о том, что датой первого в мировой истории кризиса следует считать не начало XIX в., а 88 г. до н.э., когда Римская империя боролась с трудностями дефицита сельскохозяйственной продукции и металлических денег, что мешало развитию торговли. Начались массовое обнищание населения и продажа за долги целых семей свободных римлян» [1]. И.К. Ключников и О.А. Молчанова считают, что в 33 г. н.э. в Древнем Риме состоялся первый банковский кризис. А в III в. также в Римской империи произошел экономический кризис, характеризующийся перепроизводством сельхозтоваров и политической смутой [2]. При этом возникает вопрос: являются ли войны, восстания, революции, военные перевороты прошлого кризисами, или кризисы в экономике выступают следствием военных событий? Мы, скорее, придерживаемся второй версии.

Французский исследователь Ф. Бромель, делая обобщающий вывод, что сильные страны выходят из кризиса, а слабые – нет, описывает экономический кризис XVI в. в Италии, явившийся следствием эпидемии чумы [3, c. 91,103]. Важной причиной ряда кризисов, называемых Л.Е. Грининым «денежными», являлась либо замена одних металлов, ходивших в обращении (замена меди железом или, к примеру, серебра медью), на другие, (порча, чаще всего, серебряных монет), либо необеспеченность бумажных денег [4, с. 3–4]. Далее этот исследователь обращает внимание на историю так называемых биржевых кризисов XVI в., первый экономический кризис, называемый автором так по охвату им не одной, а нескольких отраслей, хотя и денежный, и биржевой, и любой отраслевой кризисы также, строго говоря, попадают под термин «экономический» или «финансовый». Первый экономический кризис, по Л.Е. Гринину и другим исследователям, труды которых он также обобщает в своей публикации, наступил по широко распространенной трактовке в 1825 г. Затем, по его представлению, последовали кризисы 1837 и 1847 гг., а в 1857 г. состоялся первый мировой экономический кризис.

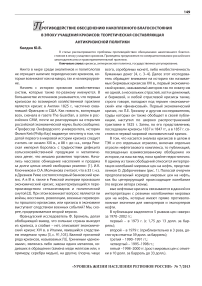

В том, что касается анализа кризисов в целом в ТЭК и его отдельных отраслях, включая отдельно отрасли нефтегазового комплекса, то публикаций, посвященных взаимосвязанному обобщению их истории, на наш взгляд, пока крайне недостаточно. К одному из таких обобщений относится интерпретация колебаний мировых цен на нефть, представленная О. Доброчеевым (рис. 1). Полосой очерчен предполагаемый коридор мировых цен на нефть, как бы центрирующий происходящие колебания (по версии автора схемы).

вые нефтяные кризисы связываются в данной их интерпретации с резкими колебаниями мировых цен на нефть, которые имеют прямо противоположные значения для импортеров и экспортеров нефти.

В публикации выделяется 5 рывков цен «вверх» за 1970–2002 гг.:

первый – в 1973 г. (с 1,75 до 13 долл. за баррель);

второй – в 1979 г. (приблизительно в 3 раза, достигнув отметки 39 долл. за баррель);

третий – 1990–1991 гг.;

четвертый – 1995–1998 гг.;

пятый –1998–2000 гг. (рост мировых цен с отметки в 10 долл. за баррель до 33 долл.).

По кризисам спада цен выделяется 3 периода – 1986 г. (сокращение цен с 28 до 10 долл. за баррель), 1994 г. (минимальный уровень цен – в 7 долл. за баррель) и декабрь 1998 г. (9,6 долл. за баррель).

Однако данная интерпретация динамики мировых цен за 1970–2002 гг. может уточняться. Если циклом считать даты между двумя пиками или «провалами», то из данного графического представления показателя мировых цен на нефть целесообразно выделить не 5 и 3 крайних позиций, а 3 цикла. По пикам – это 1979–1991 гг., 1991–1997 гг. и 1997–2000 гг. Хотя существенные обстоятельства, которые привели к осложнениям ситуации либо для поставщиков нефти и нефтепродуктов на мировой рынок, либо для потребителей этой продукции, на наш взгляд, выделены обстоятельно.

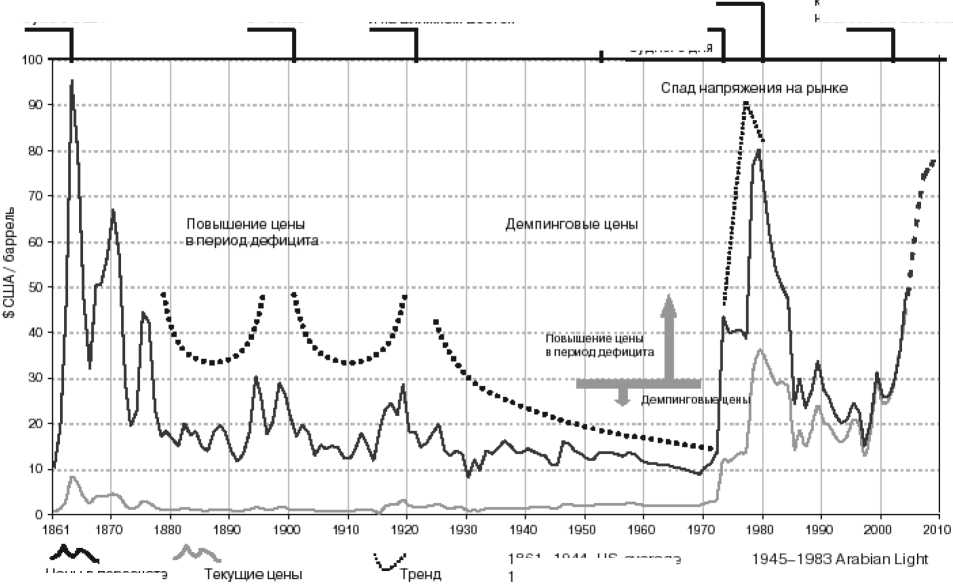

Профессор факультета общественных наук Оснабрюкского университета (Германия) Мохсен Массарат предложил проанализировать изменения мировых цен на нефть с 1861 г. на основе известной во всем мире методологии перевода текущих цен в постоянные (рис. 2).

При этом автор подчеркивает нежизнеспособность считающейся классической теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо, отмечая, что страны мира обладают разной рыночной властью, и развивающиеся страны оказываются в ущемленном положении в мировой торговле энергоресурсами в том числе.

Историю кризисов вообще и кризисов нефте- газового комплекса (а не только мировых цен на нефть) можно продолжить, однако критерии данного продолжения не ясны. По нашему мнению, систематизация кризисов в настоящее время, хоть и проведена с разной степенью детализации, но не закончена и не повлекла пока выстраивание более четкой методологии их дальнейшего исследования, включающей определение четких границ кризисов, их главных и второстепенных причин, индикаторов глубины и типологизации, предсказуемости и механизмов противодействия. Не сложилось пока и ранжирование современной теории кризисов на два направления: на микроуровне – перспективы развития кризисной ситуации от полного восстановления до банкротства предприятия. На макроуровне – от разных материальных ущербов при сохранении своей экономической независимости до перехода к состоянию увеличения долговых обязательств государства и многообразных форм его «банкротства» как самостоятельного от влияния извне государства, характеризующих его финансовую несостоятельность.

Проблема кризисов – выявления их сущности, разделения по признакам классификации с ранжированием по значимости, многокритериальной оценки их проявления, места и роли в циклическом развитии всего человечества и отдельно рассматриваемых организаций и систем и пр. рассматривается в трудах многих известных экономистов.

Первый вопрос – как следует грамотно опреде-

Открытия в Техасе

Революция в Иране

Начинается деоыча в Южной Америке и на Ближнем Востоке

Начало нефтяного оума в США

Попытки Ирана добиться суверенитета

Стремление к суверенитету на Ближнем Востоке

1801-1444 US-average

1984-2003 Brent

Цены в пересчете науровень 2003 пода ($)

Рис. 2. Динамика цен на сырую нефть в 1861–2006 гг. и прогнозом до 2010 г. в представлении

М. Массарата [6]

Война —

Судного дня

лять кризис. Второй вопрос – как на основании четкой идентификации наиболее экономично его предупреждать или противодействовать в период наступления, минимизируя ущербы как следствие разрушительных процессов. То есть ставится вопрос уже о кризисах как процессах, в которых осуществляется управленческое воздействие, направленное на минимизацию или вообще предотвращение ущербов.

На этот вопрос ответ в мировой экономической науке получен. Кризис – это остро проявляющееся негативное явление – от нищеты и голода граждан до общесистемных проблем, не влекущих за собой падение рождаемости и рост числа преждевременной смерти граждан. Получили широкое распространение следующие трактовки данного понятия (таблица 1).

На наш взгляд, с точки зрения формирования объективно ориентированной методологии эффективного антикризисного регулирования многообразие трактовок свидетельствует о недостаточно глубоком, слабо ориентированном на прикладные цели и законотворчество этапе научноисследовательской деятельности, призванной не столько определять то или иное понятие, выдвигая все новые и новые видения его главных характеристик, сколько давать методологически верно ориентированный прикладной арсенал инструментов не констатации или устранения последствий, а предупреждения кризисов уже на основе слабых, но точных их сигналов. По нашему мнению, наиболее перспективным для дальнейшего развития является определение кризиса как результата обострения противоречий, но с уточнением, что между группами людей, что в свою очередь отражает и гуманистическую, и общефилософскую основу процессов (а не как ошибочно, наш взгляд, трактуется, одномоментных угроз) жизнедеятельности вообще и экономического развития, в частности, а также что это – состояние объекта управления (государства в целом, предприятия, личностей), когда прежние меры воздействия на него становятся несостоятельными и происходит их переосмысление и деградация объекта, если в отношении него не будут предприняты меры по изменению прежней системы воздействия. Поэтому социальная подоплека кризисов налицо. Кризис – это конфликт как синоним процессов обострения противоречий. А

Таблица 1

Многообразие подходов к определению кризисов1

|

Наименование подхода |

Определение кризиса |

Авторы, источники |

|

Философский |

Переломный момент, тяжёлое переходное состояние, обострение, опасное неустойчивое положение крайнее обострение |

Третье издание «Большой советской энциклопедии» [7] |

|

Ценностно-ориентированный, или мировоззренческий |

Результат пренебрежения духовными ценностями во имя материального процветания и коммерческих целей, достигаемых узкими группами получателей выгод |

Д. Белл, Э. Тоффлер |

|

Процессно и объектно ориентированный |

Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде; переломный момент в последовательности событий и действий |

Румянцева Е.Е. [8] |

|

Управленческий |

Состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации и проблемы |

Словарь по общественным наукам [9] |

|

Фазообразующий |

Кризис как закономерно наступающая фаза экономического цикла |

В. Гильфердинг, Дж. Китчин, Н.Д.Кондратьев, С. Кузнец, Ж. Лек-сюр, К.Маркс, У.К. Митчел, М.И. Туган-Барановский и другие исследователи |

|

Психологический |

Сигнал, указывающий на обострение конфликта во взаимодействиях сторон |

Психологи Корнелиус Х., Фэйр Ш. [10] |

|

Политико-административный |

Кризисы как «война богатых против бедных» |

В.М. Симчера [11] |

|

Идеологический |

Идеологическая трактовка кризиса, выгодная ее пропагандистам (не связывается с заблуждениями) |

Л. Дренан и А. Макконнелл – люди воспринимают кризис в зависимости от их собственных убеждений, обязанностей и т.д. Недопонимание в данном контексте не учитывается [12]. Пилипчук В.В. – кризис – «нормальное состояние любой экономики» [13, с. 3]. Петрикова Е.М. – любые кризисы неизбежны и прогрессивны [14, с. 3–16]. |

|

Ситуационный |

Ненормальная ситуация или ее восприятие, которое выходит за рамки повседневных бизнес-задач и которое угрожает работе, безопасности и репутации организации |

Департамент по инновациям Великобритании |

|

Финансово-пенный |

Отрыв финансовых технологий от реального сектора |

Гринин Л.Е., Иголкин М.В. |

1 Подходы выделены и названы лично автором применительно к данному исследованию.

согласно теориям конфликтологии, конфликт, который выходит на поверхность и «взрывает» сложившиеся хозяйственные связи, не всегда имеет негативные последствия для участников процессов управления социальными системами. Кризис как конфликт, как обострение противоречий может приводить к резкому повышению производительности труда и эффективности общего управления объектами хозяйствования, включая повышение эффективности системы государственного регулирования экономики. Поэтому с позиции управления социальными системами, а не технократических (инновационных) и/или финансовых потрясений было бы правильно рассматривать теорию кризисов и как теорию необходимости разрешения противоречий, накапливаемых на протяжении определенного времени. Если данные противоречия не разрешаются в ходе антикризисного управления и антикризисного государственного регулирования кризисы воспроизводятся снова. Отсюда – неизбежность их учащения – из-за неразрешенных в ходе прежних кризисов противоречий как бед экономики и негативов в согласовании, взаимоувязывании интересов многочисленных социальных групп.

В связи с таким теоретическим, фундаментальным осмыслением сущности кризисов не случайно, на наш взгляд, А.А. Богданов выделял два главных типа из всей совокупности кризисов – «конъюнга-ционные», соединительные и «дезъюнктивные», разрушительные. «Все кризисы, наблюдаемые в жизни и природе, все «перевороты», «революции», «катастрофы» и проч. Принадлежат к этим двум типам» [15]. Тем самым он еще и подчеркивал всеобщий характер разработанной им организационной науки, являющейся, по нашему мнению, частью всеобщей теории управления, носящей междисциплинарный характер. Так как организация является одной из многих функций управления как процесса, представляющего замкнутый цикл, но по технологии его развития связанный не с кризисом и подъемом, а планомерным характером повышения его качества.

В настоящее время тема кризисов настолько стала неисчерпаемой по ее представлению (более 14 млн ссылок в Google только на поиск «ви д ы кризисов»), что составление прогнозов и стратегий с конкретными задаваемыми количественными ориентирами становится чрезвычайно затруднительным.

Т.А. Фролова, например, выделяет 7 видов кри- зисов – циклические, промежуточные, структурные, частичные, отраслевые, сезонные и мировые, не выделяя при этом по каждой позиции значимый критерий классификации [16]. Олейник Т.Л. – применительно к корпорациям – только 2 вида – снова циклические и трансформационные [17]. В ВИКИПЕДИИ по состоянию на март 2013 г. на весь мир тиражируется подразделение только на 2 вида экономических кризисов – кризис недопроизводства (дефицит) и кризис перепроизводства, хотя данные состояния в большей степени характеризуют проблемы недопроизводства и недостаточного импорта или сбыта, соответственно, и попадают под характеристики конъюнктуры рынка как соотношения спроса и предложения. На наш взгляд, важный методологический подход о выборе БАЗЫ СРАВНЕНИЯ и ДИНАМИКЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ в самом тиражируемом в России и в мире источнике знаний для всех как ВИКИПЕДИЯ не присутствует. Важнее, чем торговая деятельность, проблемы которой выделяются как кризисные, являются более сущностные вопросы уровня жизни, связанные с доходами населения, их происхождением и динамикой воспроизводства, а также уровнем технологического отставания и прогресса, который обуславливает недопроизводство или соответственно создает ниши для ускоренного развития с серьезным народнохозяйственным эффектом.

Федулов Ю.Г. в 2002 г. в своей работе обращает внимание на разветвленное многообразие кризисов, среди которых он выделяет:

в зависимости от источника – экзогенные (от внешних источников), эндогенные (от источников внутри социальной системы) и смешанные (с данной классификацией, на наш взгляд, целесообразно согласиться);

по зоне действия кризиса он предлагает, на наш взгляд, с перспективой для тиражирования различать внутрисистемные (с приведением в качестве примера кризиса, начавшегося в Российской Федерации с 1991 г., но в трактовке автора, не получившего конкретизации по его завершению или, что также возможно по ряду суждений, еще не законченного) и сверхсистемные кризисы, хотя такая формулировка и носит несколько сверхобобщаю-щий характер – любой объект, попадающий под зону кризиса, уже сам представляет собой систему, состоящую из элементов и в настоящее время можно также сказать и то, что каждый произошедший кризис по-своему уникален;

по повторяемости он различает циклические кризисы и уникальные (данную классификацию мы опровергаем в ходе проведенного нами исследования);

по «степени целенаправленности действий источника» в рассматриваемой работе предлагается подразделять организованные целенаправленно предопределенные (следствие действия объективных законов), спонтанные (следствие неэффективного управления) (на наш взгляд, это более чем надуманная классификация, которая в реальной жизни не востребуется);

не можем мы согласиться с таким предложением Федулова Ю.Г., а именно: разделять кризисы на взрывные (революционные, если любая социальная революция – это взрывной процесс) и эволюционные (нарастающие плавно), поскольку любая революция – это тщательно планируемый на определенные средства процесс, предполагающий перераспределение собственности и власти, смену режима, строя в стране, а такой процесс явным образом не проходит сиюминутно, а зреет в течение длительного периода как кризис, создавая предпосылки для радикального его, скорее уже завершения, чем разворачивания;

интересным нам представляется и его суждение по разделению всех кризисов также на устранимые (преодолимые), в которых система не меняет на выходе из кризисного положения своей миссии, и неустранимые (непреодолимые), при которых система прекращает свое существование или может преодолеть кризис, только меняя свою миссию и главные принципы деятельности. Однако, если данная классификация вписывается сегодня в процедуры оздоровления или банкротства предприятий, то на макроуровне без теории элит В. Парето и других аналогичных найти четкие различия между данным противопоставлением кризисов пока трудно; при этом устранимые (преодолимые) кризисы, по технологии разукрупнения предложенной классификации, предлагается рассматривать или как болезненные, или – как разрушительные, а непреодолимые кризисы – только как катастрофическими;

невозможно согласиться с мнением автора по поводу разделения кризисов на хронические и уникальные, так как между ними не обосновано четких количественных (пороговых) различий; и на частные или полномасштабные, что, по нашему мнению, одно и то же, что и разделение на внутрисистемные и сверхсистемные с выделением вну- трисистемных кризисов еще более дробного деления объекта социального управления.

Нелогичным, на наш взгляд, является и классификация всех видов кризисов на краткосрочные – по мнению автора, длящиеся по несколько месяцев; среднесрочные – с жизненным циклом (не уточняется каким) не более года и долгосрочные – «с жизненным циклом более года», поскольку во всемирной экономической науке все более говорят не о многомесячных, а многолетних, но при этом, к сожалению, внезапных кризисах, классификации периода, правда, длительности цикла, включающего кризисную составляющую, распространяют даже до тысячелетнего, а не всего лишь многомесячного периода.

Представляется также дискуссионным подход автора, согласно которому он абстрагирует классификацию по введенной им математической модели и развивает в ней гипотезу о наличии взаимосвязи видов кризисов в предложенной им многокритериальной классификации данного понятия. Пусть, говорит автор, выделено 108 родов кризисов, тогда 72 из них являются устранимыми, а 36 – неустранимыми, а из 72 родов устранимых кризисов 36 являются хроническими и 36 – уникальными кризисами [18]. На наш взгляд, понятие кризис нуждается в дробной и более четкой классификации, но не до запутывания событий, в которых значимое выражение приобретает ОДИН ТОЛЬКО кризис с каким-то точным названием, а не 35-й из 36-ти «уникальных» кризисов, противопоставляемых 36-ти «хронических».

Вместе с тем, классификация Федулова Ю.Г. показывает важность, небесспорность многообразия трактовок видов кризисов и целесообразность дальнейшего продолжения данной научно значимой работы для адекватного реагирования на сигналы многообразных кризисов на практике.

Современные ученые и политики выделяют множество факторов современных кризисов, не ранжируя их по значимости и по критериям выделения. Кризис, в общепринятой современной законодательной стандартизации данного понятия, – это катастрофа для всех. Проблема заключается лишь в применении мер антикризисного регулирования, которые между собой не сравниваются и не анализируются на основе обратной связи с объектом управления, опять же таки на основе применения факторного анализа.

Как справедливо отмечается в публикации Д. Фролова, технологический детерминизм стал рас- пространенным подходом к объяснению причин глобального экономического кризиса. Он проявляется в многообразии различных концепций – смены технологических укладов (С. Глазьев), подъема новой длиной волны кондратьевского цикла (М. Хирука, В. Дементьев), «инновационной паузы» (В. Полтерович), парадигмального сдвига (К. Перес) и др. «Сторонники технологических версий, – приходит в своем исследовании к такому выводу автор, – едины в главном: ключевой причиной кризиса они признают эволюционный сдвиг в технологической структуре глобальной экономики. Различия между этими концепциями носят преимущественно терминологический характер… Значительное распространение получила гипотеза об исчерпании потенциала информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) широкого применения как главной причине глобального кризиса. Однако аргументация сторонников этой точки зрения явно уязвима для критики… Межотраслевой перелив капитала в условиях глобального замещения технологий широкого применения и базирующихся на них укладах был далеко не главной причиной кризиса…». По заключению Д. Фролова, «концепции «технопауз» и техноэкономических парадиг-мальных «разрывов» лишь ретушируют и искажают реальные движущие силы мирового кризиса – глубочайшие институциональные противоречия глобальной системы воспроизводства фиктивного капитала… Хотя представители технологической «ветви» теории кризисов учитывают влияние институциональных условий и факторов на развитие технологий, этот аспект их исследований разрабатывается по остаточному принципу… В результате институциональные формы и механизмы технологического развития, особенно в фазе экономического кризиса, изучены пока крайне слабо, а их анализ опирается на очень общие представления об институтах…. Ясно одно: постулаты современных теорий экономического развития и кризисов далеко не столь однозначны, как кажется на первый взгляд. При ближайшем рассмотрении технологические версии мирового кризиса обнаруживают слабость аргументации и ограниченность; выясняется сомнительность выдвижения технологий на роль ключевого фактора эволюции хозяйства; становится очевидной недооценка роли институтов в технологическом прогрессе; складывается убеждение в неправомерности универсализации «теоремы Коуза» и необходимости ее расширения» [19, с. 17–33].

В соответствии со стандартизированной в мировой науке логикой классификации различных понятий и явлений в развитии общества мы считаем, что научно обоснованно выделять также наднациональные (всемирные) и национальные кризисы, как значимые в системы классификации кризисов.

При этом классификация кризисов, тесно связана, на наш взгляд, с классификацией факторов, их обуславливающих. Хотя ясно, что виды кризисов и факторы, их обуславливающие, – не одно и то же.

Наднациональные (международные и глобализационные) факторы обуславливают вхождение в кризис отечественного нефтегазового комплекса, в первую очередь, в связи с изменением мировых цен на экспортную продукцию и нецелесообразностью сохранения или расширения экспортной составляющей по причине сужения экспортной выручки.

К неэкономическим наднациональным факторам, связанным с поведением населения стран мира, кадров на местах, целесообразно, на наш взгляд, относить недостаточную зрелость и позитивность суждений и поступков представителей современного общества в его глобальном и наднациональном проявлении. Так как деятельность каждой известной личности в условиях открытости информации публична, авторитетна своим примером (в механизме подражания известным личностям) и оказывает своими открытыми суждениями то или иное влияние на ход развития ситуации (например, предупреждает о кризисах, которые так и не наступают, или наоборот – не реагирует на существенные изменения и притупляет тем самым реакцию своих сторонников). Например, весомыми представляются выступления и доклады руководства Всемирного банка или МВФ, с которыми по настоящее время не связывалось ни одного скандала в мире, вызванного ошибками или серьезными недоработками.

В масштабах общественных связей также могут выделяться в качестве приоритетных те или иные суждения, отличные от объективной истины и систем общенаучных знаний, или напротив – придерживающиеся их. Сложившийся средневзвешенный и значимый уровень общественной нравственности, культуры, этики, морали, религиозных предпочтений и воззрений, включая религиозные разногласия, до сих пор урегулируемые с оружием в руках, а не путем заблаговременного поиска примиренческих позиций конфликтующих не по нормам права сторон, также оказывает различное влияние на степень негативного влияния кризиса. Состояние конфронтации в обществе всегда усиливает действие кризисов, вызванных влиянием процессов глобализации и т. п.

Национальные факторы более разнородны. На первое место ученые – исследователи проблем антикризисного управления и антикризисного государственного регулирования выдвигают несовершенство систем управления, связанных с недостаточной компетентностью кадров, игнорированием важнейших принципов их критериального отбора при формировании штата, применением незрелых организационных схем управления, отличающихся низкой эффективностью работы на местах, бездействием, конфликтностью и пр. и как следствие – неадекватной нуждам экономики системой принятия и исполнения управленческих решений – неэффективных, трудно прогнозируемых, безотчетных, наносящих ущерб и без внешнего воздействия других кризисообразующих факторов и т. п. То есть неэффективная система управления сама по себе – главный кризисообразующий фактор национального масштаба, тормозящий прогресс, а при росте степени неэффективности – провоцирующий развитие разного рода кризисов разной степени сложности. В таком контексте теория объективного (вне сознания и фактического участия людей как интеллекта, труда, организации и кооперации) циклического развития экономики неприменима к объяснению проблемы кризисов, возникающих вследствие неэффективного управления объектом – как на уровне государства в целом, так и на уровне отдельных органов власти (общенациональной, региональной или муниципальной) и субъектов хозяйствования (как частного сектора, так и государственного и бюджетного).

Внутрисистемный кризисообразующий фактор связан не только с кардинальным пересмотром кадровой и организационной составляющей процесса управления, тесно взаимосвязанными, но и с организационно-технической (уровнем технического оснащения) и финансово-экономической, основанной на компетентном учете затрат, организации финансирования, включая задействование технологий продаж конечного продукта со своевременной и гибкой системой оплаты за него.

В соответствии с пониманием кризиса как состояния объекта управления, в большей степени связанного с действием конкретных кризисообразующих факторов, а не наступлением определенных фаз цикла (из действующего законодательства и современной прикладной международной экономической теории не следует пока какой именно фазы какого именно цикла при их очевидном многообразии и учащении за последние годы), нельзя составить развернутую и четко привязанную к системным инструментам антикризисного регулирования классификацию кризисов, которые преодолела или преодолевает современная экономическая система Российской Федерации в ее взаимосвязи с глобализационными отношениями.

Помимо разделения на наднациональные (всемирные) и национальные кризисы по критерию распространения и воздействия тех или иных причин в качестве главенствующих, внутренних (эндогенные), вызреваемых внутри систем, и внешних (экзогенных) кризисов, обусловленных воздействием факторов, продуцируемых объектами, входящими в понятие «внешней среды», традиционным могло бы быть выделение кризисов по критерию длительности – краткосрочных (менее года), среднесрочных (от года до 5 лет) и долгосрочных (более 5 лет). При этом возникает вопрос о необходимости дальнейшей конкретизации жизнеспособных (а не оторванных от реалий) границ (пороговых периодов) начала и окончания кризисов по их видам. Пока этот вопрос не получил освещения не только в формате, например, инструкции, но даже и в научных дискуссиях.

Как уже было рассмотрено выше, некоторые исследователи предлагают различать циклические и нециклические кризисы [20]. Олейник Т.Л., например, связывает циклические кризисы с циклами обновления основного капитала как неким, по нашему мнению, обезличиваемым процессом без главенствующей роли конкретных личностей, осуществляющих или не осуществляющих это обновление (желающих это делать или нет, находящих под нужды обновления ресурсы или нет и т. п.). Само собой разумеющийся процесс обновления на уровне циклического развития, по нашему мнению, не происходит. Хотя само разделение кризисов на циклические и нециклические является определенным переходом от главенствующей в XIX – XX вв. системы теорий циклических закономерностей развития экономик стран мира к осознанию природы кризиса как многопланового состояния, связанного к конфликтом, противоборствованием сторон, а не машин. На наш взгляд, такая классификация не имеет под собой обоснования и в дальнейшем утратит свою значимость как недообоснованная и нежизнеспособная рабочая гипотеза, ничего не предлагающая по существу.

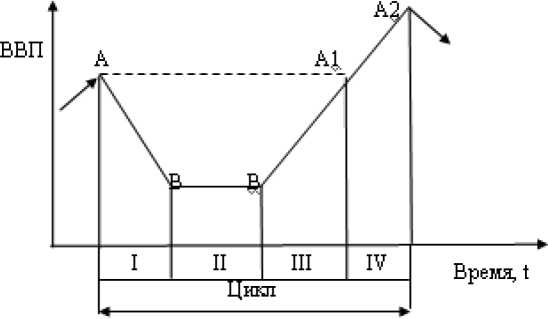

Рис. 3. Экономический цикл и его фазы

Несостоятельным представляется и выделение такого вида кризиса как «трансформационный», разрушающий именно ядро, а не периферийные части объекта управления как системы [17]. Что значит трансформационный? Понимаемый от слова «трансформация» как преобразование, переход от одного состояния к другому, введенный исследователем термин неточен по его расшифровке, хотя сам подход к разрушительному влиянию кризиса на главные составляющие системы и на ее второстепенные звенья представляется нам перспективным и возможным для дальнейшей разработки.

Экономические кризисы на протяжении длительного периода истории мировой экономической мысли связываются с определенной фазой цикла производства (подъем, кризис, депрессия). На рис. 3 показаны экономический цикл и его фазы. I – кризис; II –депрессия; III – оживление; IV – подъем. А – точка докризисного максимального подъ- ема производства. В – точка максимального спада производства. А1 – точка второго подъема, при котором достигается докризисный объем производства. А2 – точка второго максимального подъема производства.

При этом экономический цикл определяется как период развития экономики и/или ее сегментов между двумя состояниями (чаще – между пиками достижения того или иного количественного показателя).

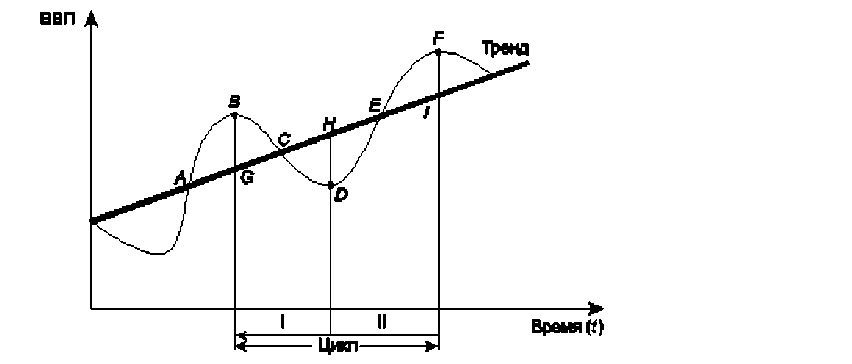

Данный методологический подход в данной работе принят за основу интерпретации количественных показателей, но без возложения нами причинно-следственных связей на объективные процессы. Вместе с тем, в России в учебной и научной литературе фигурирует и менее значимый, выхолащивающий методологию изменений на макроуровне, подход с двухфазной моделью, но также связанной с экономическими циклами, включающей ТОЛЬКО фазы СНИЖЕНИЯ И РОСТА (рис. 4).

Рис. 4. Методология двухфазного представления динамики базовых количественных показателей (на условном примере ВВП)

При таком двухфазном представлении теряется глубинное осмысление процессов, происходящих в случае наступления кризиса как негатива, катаклизма, их взаимосвязь с деятельностью сегментов неэффективного управления, или конкретных групп людей, наделенных властью, и при динамике роста каждый достигнутый уровень, отличный от глубины падения, можно считать пиком. В то же время, на наш взгляд, фаза депрессии в четырехфазной модели – не бесспорна и могла бы быть опущена.

Четырехфазное циклическое развитие рассматривается в трудах многих исследователей из разных стран мира, сообщающихся в свое время друг с другом в силу новизны тематики и ее поддержки (или непротиводействия ей) со стороны государства. При этом в современной учебной литературе уже традиционно счи- тается, что эта историческая часть хаотически систематизированной общемировой теории кризисов посвящена преимущественно промышленным циклам и встраиваемым в этих работах периодическим кризисам перепроизводства (по К. Марксу, обуславливаемым потребностями технологического переоснащения производственной деятельности в национальных экономиках), а также циклам КОНЪЮНКТУРЫ и встроенным в них кризисам, связанным по логике с конъюнктурой. То есть в цикле К. Маркса фигурирует показатель объемов, в циклах конъюнктуры – уже показатели цен. И накладывать эти циклы один на другой – методологически неграмотно.

Если уточнить позиции наиболее популярных в Российской Федерации авторов трудов по циклам в экономике и состоящим в их структу-

Таблица 2

Наиболее известные в мировой экономической науке циклы (без выделения кризисной составляющей)2

|

Автор |

Продолжительность цикла |

Вид цикла, включающего фазу кризиса |

|

Краткосрочные |

||

|

Дж. Китчин |

2–4 года |

Товарный: колебания мировых запасов золота вызывает колебания уровня ВВП, занятости и инфляции. |

|

Среднесрочные |

||

|

К. Жюглар |

7–12 лет |

Инвестиционный: колебания ставок процента и цен совпадают с циклами инвестиций, которые вызывают колебания уровня ВВП, занятости и инфляции. |

|

К. Маркс |

10–12 лет |

Технологический (обновление основного капитала) |

|

С. Кузнец |

16–25 лет |

Жилищного строительства. |

|

Долгосрочные |

||

|

Н.Д. Кондратьев |

40–60 лет |

Конъюнктурные (в мировой экономике): научнотехнический прогресс, структурные колебания. Выделял три больших цикла мировой конъюнктуры: 1790– 1850 гг., 1851–1890 гг., 1891–1938 гг. Последователи находят четвертый (1939-1975 гг.) и пятый (с 1976 г. по настоящее время) циклы. |

|

Дж. Форрестер |

200 лет |

Материально-энергетический (зависит от изменений в сфере энергии и материалов и процессов перенакопления капитала). |

|

У. Тоффлер и его последователи в разных странах мира |

1000–2000 лет |

Цивилизационного развития: три волны. Первая началась 8-9 тыс. лет назад с неолитической революции как фазы кризиса в данном многовековом цикле, которая породила сельскохозяйственную цивилизацию. Вторая волна – промышленная, или индустриальная цивилизация – возникла с промышленной революции как переворота в фазе кризиса сельскохозяйственной цивилизации. 300 лет назад. И с конца ХХ в. – третья волна – в противоречие с промышленной цивилизации. |

2 Разработано автором.

ре кризисам, то также следует заметить разные подходы к обозначению сути циклов, главных их показателей, по которым они варьируются, и кризисов как их составляющей, а не только различия в периодизации, как почти масштабно в настоящее время принято преподносить в научных, публицистических и учебных материалах (таблица 2).

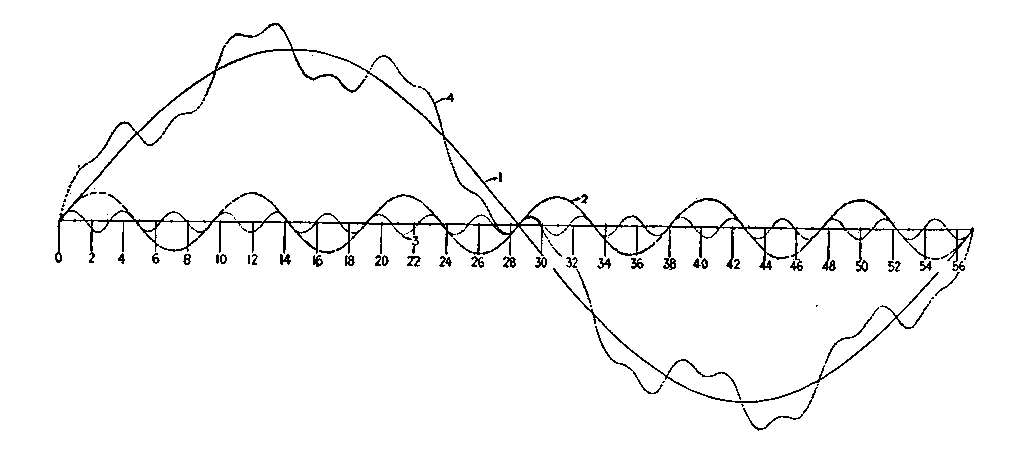

От описания отдельных теорий циклов и встроенных в них кризисов перейдем к выявлению прикладной применимости разных теорий не в их индивидуализированном развитии, а в их соединении друг с другом. Пример такого соединения показан на рис. 5, где цифрой 1 изображен абстрактно понимаемый долгосрочный цикл продолжительностью 28 лет, цифрой 2 – условный среднесрочный продолжительностью 10 лет, цифрой 3 – краткосрочный цикл продолжительностью 4 года, а цифрой 4 – сумма всех 3-х циклов – краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного условно в одном цикле, хотя причины у всех трех циклов называются разные. Следовательно, предположение о том, что три цикла образуют суммарный один в динамике ВВП представляется нам не совсем корректным, поскольку открытые разными учеными циклы имели самостоятельную трактовку, значит, действовали изолированно друг от друга. Рассматривая же эти кризисы изолированными, мы видим, исходя из их графиков, что когда в одном цикле пик, в другом может наблюдаться кризис, а в долгосрочном (необобщающем) цикле – стадия роста (депрессии, оживления или подъема) или снижения (кризиса).

Украинские ученые предложили выделять как циклические, так и нециклические сектора экономики [21, с. 291–293], давая при этом определение кризису просто как периоду развития экономики между двумя пиками или провалами и не более того [21, с. 284].

Таким образом, экономическая теория XIX и XX вв. исходит из предпосылки, что циклические колебания и кризисы как их составляющая являются неотъемлемыми характеристиками экономического развития, поэтому многие исследования данного периода в отличие от современных научных постановок проблемы с выделением исключительно фаз кризиса и роста, но как показателя, а не как характеристики циклического развития России, были посвящены проблемам сглаживания именно негативных моментов цикличности.

В соответствии с рассмотренной нами в качестве рабочей гипотезы классификацией целесообразно дальнейшее построение теории эффективного антикризисного управления на уровне компаний и антикризисного государственного регулирования на уровне государства в целом, дифференцированной по главным типам кризисов и включающей фундаментальные проработки вопросов циклического развития, относящиеся к концу XIX – середине XX вв.

Рис. 5. Абстрактное представление различающихся по периодичности циклов с фазой кризиса и их графическое суммирование

*****

-

1. Новость 28.11.2008. Электронный ресурс: http://wap.lenta.ru/news/2008/11/28/crunch/

-

2. Ключников И.К., Молчанова О.А. Финансовые кризисы: теория, история и современность. – СПб.: Изд-во СПб универ. экономика и финансы, 2011.

-

3. Бромель Ф. Динамика капитализма. Пер. с фр. – Смоленск: Полиграмма, 1993.

-

4. Гринин Л.Е. Современный кризис: новые черты и классика жанра // История и современность. – 2009, № 1.

-

5. Доброчеев О. Ветер перемен. Журнал «Мировая Энергетическая Политика», № 2, апрель, 2002 год. Электронный ресурс: http://www.peremeny.ru/column/view/237/

-

6. Массарт М. Цены на нефть и демократия // Россия в глобальной политике. – 2006, № 1. Электронный ресурс: http://www.globalaffairs.ru/number/n_6309 .

-

7. http://slovari.yandex.ru/dict/bse – электронная версия третьего издания «Большой советской энциклопедии», выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969 – 1978 гг.

-

8. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2010.

-

9. ВИКИПЕДИЯ. Электронный ресурс: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0 %B8%D1%81 .

-

10. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Конфликт. Электронный ресурс: http://www.aquarun.ru/psih/konflikt/konflik-t3p1.html .

-

11. Симчера В.М. Кризисные страсти. 08.01.2011. Электронный ресурс: http://samlib.ru/s/simchera_w_m/ krizstr.shtml .

-

12. Risk and crisis management in the public sector / Lynn T. Drennan and Allan McConnell (2007).

-

13. Пилипчук В.В. Антикризисное управление. – Владивосток: Дальневосточный государственный университет, 2003.

-

14. Петрикова Е.М. Антикризисная политика ведущих стран мира//Банковский бизнес. – 2011, № 3.

-

15. Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2-х кн.: Кн. 1. – М.: Экономика, 1989.

-

16. Фролова Т.А. Макроэкономика: конспект лекций. – Таганрог: ТРТУ, 2006. – Электронный ресурс: http:// www.aup.ru/books/m173/5_3.htm .

-

17. Олейник Т.Л . Стратегия вертикальной интеграции процесса антикризисного управления промышленной корпорацией: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05. – Краснодар, 2006.

-

18. Федулов Ю.Г. Ситуационный антикризисный тренинг: Учеб.- метод. Пособие. – М.: Изд-во РАГС при Президенте РФ, 2003.

-

19. Фролов Д. Теория кризисов после кризиса: технологии versus институты // Вопросы экономики. – 2011, № 7.

-

20. Фролова Т.А. Макроэкономика: конспект лекций. – Таганрог: ТРТУ, 2006. – Электронный ресурс: http:// www.aup.ru/books/m173/5_3.htm .

-

21. Макроэкономические модели в реальной экономике: Монография / И.Г. Филиппова, В.Г. Сумцов, Г.С. Балахнин. – Луганск: изд. ВНУ им. В. Даля, 2010.

Список литературы Противодействие обесценению накопленного благосостояния в эпоху учащения кризисов: теоретическая составляющая антикризисной политики

- Новость 28.11.2008. Электронный ресурс: http://wap.lenta.ru/news/2008/11/28/crunch/.

- Ключников И.К., Молчанова О.А. Финансовые кризисы: теория, история и современность. -СПб.: Изд-во СПб универ. экономика и финансы, 2011. EDN: QUYMKR

- Бромель Ф. Динамика капитализма. Пер. с фр. -Смоленск: Полиграмма, 1993.

- Гринин Л.Е. Современный кризис: новые черты и классика жанра//История и современность. -2009, № 1. EDN: KCKVZL

- Доброчеев О. Ветер перемен. Журнал «Мировая Энергетическая Политика», № 2, апрель, 2002 год. Электронный ресурс: http://www.peremeny.ru/column/view/237/.