Проверка численной модели течения конвективной струи вблизи бокового колпака

Автор: Кареева Ю.Р., Габдрифков Р.Р.

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 7 (105), 2022 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования является свободноконвективная струя, расположенная вблизи бокового колпака. Целью исследования является выбор расчетной модели, наиболее адекватно описывающей развитие свободноконвективной струи над определением источника тепла и конвективной струи вблизи бокового колпака, расположенного на определенной высоте над источником тепла.

Численный метод, модели турбулентности, пристеночные функции, конвективная струя, местная вытяжная вентиляция, боковой вытяжной колпак

Короткий адрес: https://sciup.org/143182691

IDR: 143182691 | УДК: 69 | DOI: 10.4123/CUBS.105.10

Текст научной статьи Проверка численной модели течения конвективной струи вблизи бокового колпака

В производственных зданиях одной из наиболее часто встречающихся вредностей, выделяющихся в результате различных производственных процессов, является тепло. При отклонении уровня нормальной для человека температуры воздуха 23–25 С (производительность при такой температуре принимается 100%, а физическое состояние оценивается как норма) производительность и самочувствие человека, находящегося в помещении, снижается.

Для наиболее эффективной работы системы вентиляции в помещениях с теплоизбытками совместно с общеобменной используется местная вытяжная вентиляция [1]-[3]. Авторами Сотниковым А.Г и Боровицким А.А. [1] проведен анализ основных типов и конструкций местных вытяжных устройств, а также предложен аналитический метод обобщения исследуемой эффективности [2]. В работе [3] исследовано изменение воздействия сварочного дыма в отсутствии и при наличии местной вытяжной вентиляции при реконструкции цеха медного комбината. .

Для определения наиболее эффективной местной системы вентиляции важно знать характеристики вредных веществ, распространяющихся в помещении в результате производственного процесса. Так, в работах, в которых исследуются характеристики свободной плоской [4]-[6] и осесимметричной [7] конвективной струи, возникающей у вертикальной пластины и у горизонтального теплоисточника. В работе [4] авторы исследовали конвекцию над горизонтальным источником, заделанным заподлицо при использовании разных вариантов моделей турбулентности. Посохин В.Н, Зиганшин А.М., Романов С.В. [5] численно исследовали естественную конвекцию у горизонтального заглубленного источника. Как изменяется эффективность теплоотдачи от вертикальной стенки, обдуваемой воздухом было рассмотрено в работе [6]. Авторы работы получили зависимости критерия Нуссельта от скорости воздуха, обдувающего нагретую пластину.

Известны работы, в которых рассматриваются эффективность улавливания пылевых частиц [8] и конвективного тепла [9] местными боковыми отсосами-раструбами. В данных статьях авторы изучали вихревые зоны у местных отсосов и их влияние на эффективность улавливания. Сравнение эффективности боковых отсосов при улавливании газовых и тепловых выбросов приведено в статье [10]. Представлена эффективность работы системы местной вытяжной вентиляции при наличии паров и дыма, а также предложены рекомендации по улучшению работы системы [11].

На эффективность работы местной вытяжной вентиляции также оказывает влияние воздушный поток, направляющий вредные выделения в сторону вытяжного отверстия [12]. В работах [12]-[14] рассматривается численное моделирование работы местных вытяжных устройств при совместной работе с приточными струями. При этом получено, что существует максимальное значение расхода приточного, увеличение которого не приводит к увеличению эффективности работы местного отсоса [13].

Для получения адекватных результатов численного решения необходимо выбрать наиболее подходящую комбинацию модели турбулентности и пристеночных функций – математическую модель. В программном комплексе Fluent существует ряд моделей турбулентности, каждая из которых имеет свои разновидности, и, кроме этого, ряд пристеночных функций.

Данным исследованиям посвящено много работ [15]-[22]. Одной из самой часто используемой модели турбулентности является модель k- ε в сочетании с пристеночной функцией Standard Wall Function (SWF) [16]. Эта модель турбулентности используется для расчётов вблизи стенок, рядом с которыми возникают вихревые зоны и отрыв струи. Автор статьи, сравнивая модели k- ε SWF, k-ω «стандартная» k-ω Standard и k-ω SST с результатами физического эксперимента, говорит, что k-ε SWF не только имеет наименьшие отклонения от результатов эксперимента, но и то, что это самый быстрый способ расчёта. Автор следующей статьи, сравнивал между собой модели турбулентности «стандартная» k-ε Standard, k-ε RNG и k-ε Realizable [18]. Модель RNG лучше модели Standard так как, она имеет дополнительный член в уравнении диссипации, который в свою очередь улучшает точность вычислений. Но также RNG не стоит выбирать для решения задачи, если скорость потока большая, так как, это приводит к существенным погрешностям. Модель турбулентности k-ε Realizable лучше использовать для круглых сечений, в противном случае результаты получаются неудовлетворительными [18]. Также, стоит учитывать, что пристеночные функции RNG и Realizable очень похожи в начале пути, но по мере удаления от истечения, линии тока рознятся [19]. Сравнивая k-ε SWF, k-ε N-EWF, k-ω SST с результатами физического эксперимента, учёные следующей статьи, пришли к выводам, что модель k-ω SST даёт сильные погрешности в начале истечения струи воздуха, все остальные значения имеют допустимые погрешности [20]. Изучая значения КМС, полученных при разных моделях турбулентности, а именно k-ε SWF, k-ε EWT, RSM SWF, RSM EWT, k-ω и далее сравнивая результаты со значениями из известного источника - справочник Идельчика и зарубежных статей, пришли к выводу, что RSM SWF и k-ε EWT это лучшие модели, так как при них получились значения более близкие к экспериментальным. Но модель RSM SWF имеет нехарактерную форму в области замыкания вихревой зоны, поэтому авторы рекомендуют использовать в расчётах модель k-ε EWT [21], [22].

Большое количество моделей турбулентности с различным числом дифференциальных уравнений приводит к отсутствию единого мнения о том, какая из комбинаций более точно описывает тот или иной процесс. Таким образом необходимо при решении конкретных задач подтверждать их достоверность.

Целью исследования, представленного в статье, является выбор модели численного решения, наиболее адекватно описывающей развитие свободной конвективной струи над плоским теплоисточником и конвективной струи около бокового отсоса, расположенного на некоторой высоте над теплоисточником. Для достижения поставленной цели задача решается в два этапа:

-

- исследование влияния комплекса моделей турбулентности и пристеночных функций на характеристики свободной конвективной струи;

-

- исследование влияния пристеночных функций на характеристики конвективной струи, развивающейся около бокового отсоса.

-

2 Materials and Methods

Задача решается численно с помощью программного комплекса Fluent.

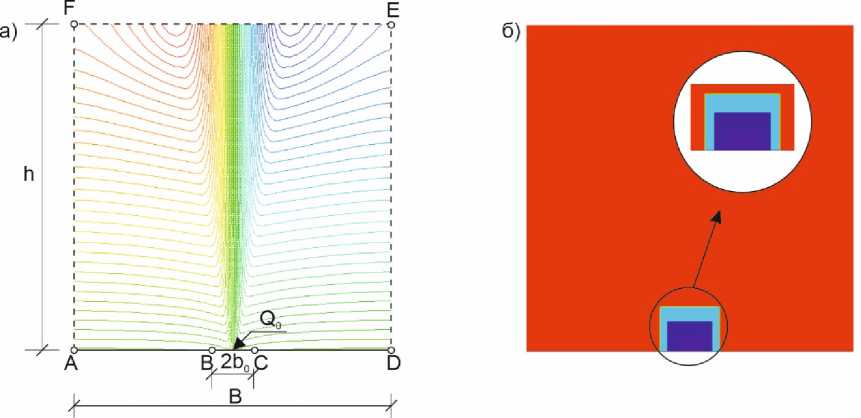

Рис.1 а) свободная конвективная струя: геометрия и линии тока; б) схема измельчения сетки области

Fig. 1a) free convective jet: geometry and streamline; b) area mesh refinement scheme

Рассматривается задача о естественной конвекции около теплоисточника, заделанного заподлицо (рис.1). Размер теплоисточника 2b 0 =0.2м, мощность Q 0 =400 Вт, размер исследуемой области: ширина - 2B=2.2 м; высота - H=2.2 м.

Для получения наиболее адекватных результатов в процессе решения необходимо добиться достаточного разрешения расчетной сетки, то есть исследовать задачу на сеточную зависимость. В качестве контролируемого параметра была принята осредненная температура на теплоисточнике - ВС.

На первом этапе было выполнено измельчение сетки на всей области исследуемой геометрии. Далее область измельчения уменьшалась. Наибольшее внимание было уделено измельчению сетки у теплоисточника. В этой области происходят ключевые процессы, наиболее заметно влияющие на конечный результат. Стратегия адаптации представлена на рисунке 1а и ниже в таблице 1.

Таблица 1. Стратегия адаптации сетки

Table 1. Mesh adaptation strategy

|

№ адаптации |

Область адаптации |

|

|

(x 0 ;y 0 ) \ |

(x 1 ;y 1 ) |

|

|

1 |

Исходная сетка |

|

|

2 |

(0;0) |

(2.2;2.2) |

|

3 |

(0.9;0) |

(1.3;0.3) |

|

4 |

(0;0) |

(2.2;2.2) |

|

5 |

(0;0) |

(2.2;2.2) |

|

6 |

(0.95;0) |

(1.25;0.2) |

|

7 |

(1;0) |

(1.2;0.1) |

В задаче рассматривается влияние использования разных моделей турбулентности, представленных в программном комплексе Fluent на характеристики струи –скорость и избыточную температуру на оси конвективной струи. Для замыкания уравнений Навье-Стокса осредненных по Рейнольдсу используются уравнения моделей турбулентности: с одним уравнением (модель Спаларта-Аллмареса), с двумя уравнениям («стандартная» k-ε (KES), RNG k-ε, k-ε realizable и «Рейнольдсовых напряжений» RSM).

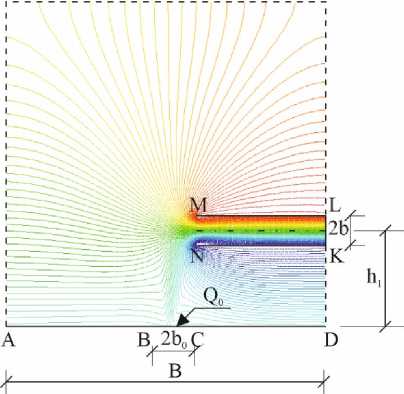

На втором этапе исследований рассматривается боковой отсос шириной 2h=0.2м с постоянной скоростью всасывания u 0 =0.7 м/с, (рис. 2), расположенный на высоте h 1 =0.75м. Геометрия исследуемой области такая же как и в задаче 1. Средняя скорость всасывания определена, исходя из условий представленных в [25]:

1/3

U av = 0.032 1 ^ I 1 + 1.58 1 1 - 0.2 I , (1)

I b J v < b J где Qc - конвективная составляющая тепловыделения.

Исследуется изменение характеристик течения при использовании разных пристеночных функций. Вычислительный комплекс Fluent имеет в своем распоряжении две основных модели – использование пристеночных функций («стандартные» – Standard Wall Functions (SWF) и «неравновесные» – Non-equilibrium Wall Functions (NWF) и «расширенное пристеночное моделирование» (Enhanced Wall Treatment – EWT). При использовании пристеночных функций в области вблизи твердых стенок решаются специальные полуэмпирические уравнения для связывания значений на стенке и в ядре течения, получаемые при решении уравнений движения Рейнольдса.

F E

Рис. 2 Боковой отсос у теплоисточника: геометрия и линии тока Fig. 2 Side hood at the heat source: geometry and streamlines

Граничные условия, принятые в исследовании:

-

- LK (вытяжное отверстие) – Velocity inlet: равномерный профиль скорости, скорость направлена по нормали к границе: u 0 = const; k = 0; ԑ = 0;

-

- AB, CD, AF, FE, ED (свободные границы теч е ния) – Pressure Outlet: избыточное давление △ p=0; скорость направлена по нормали к границе - u = u n , dk/dn=0, dc/dn=0;

-

- BC, ML и LK (непроницаемые стенки) Wall: u = 0, (du n )/dn=0; здесь d/dn – производные по нормали к границе.

В результате решения получены изменение осевых параметров конвективной струи. Результаты представлены в безразмерном виде:

Для выбора наиболее адекватной модели численного решения, полученные результаты сравнивались с известными теоретическими данными для свободной конвективной струи [26], [27].

-

3 Results and Discussion

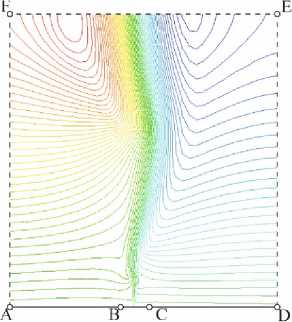

Линии тока течения, полученные при использовании разных вариантов моделей турбулентности, показывают схожий качественный характер течения свободной конвективной струи, возникающей у теплоисточника (рис.1а). Исключение составляет k-w модель, в случае которой происходит искривление струи, что говорит о неадекватности модели и невозможности ее использования для решения задач о естественной конвекции (рис.3).

Рис. 3 Линии тока свободного конвективного течения, модель k-w Fig. 3 Streamlines of free convective flow, model k-w

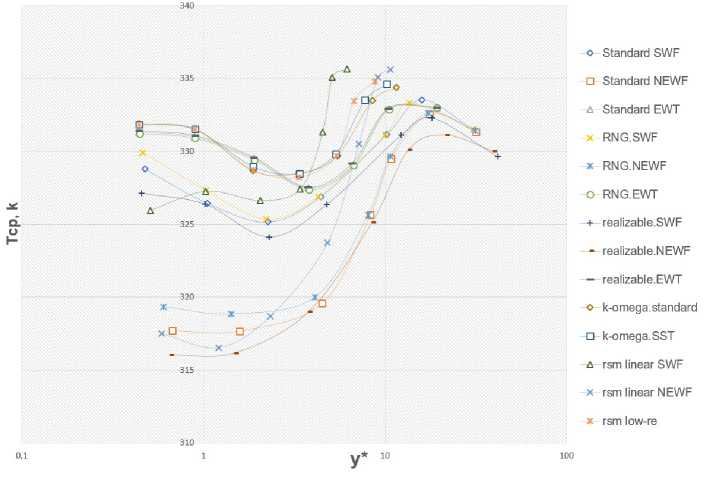

При проведении верификации построены значения средней температуры на теплоисточнике, найденные на каждом этапе измельчения сетки и для каждого из исследованных сочетаний моделей. Были исследованы следующие сочетания моделей турбулентности и пристеночных функций: k- ε standard SWF/NEWF/EWT; k- ε RNG SWF/NEWF/EWT; k- ε realizable SWF/NEWF/EWT; k- ω standard/SST; RSM linear SWF/NEWF; RSM low-re.

Рис.4 Изменение средней температуры на поверхности теплоисточника от y+

Fig.4 Change in the average temperature on the surface of the heat source from y+

На рисунке 4 видно, что относительно стабильный характер поведения скорости при измельчении сетки наблюдается для сочетаний: SKE NEWF, RNGKE EWT, RSM low-re, realizable NEWF и realizable EWT. Для этих моделей максимальный разброс значений на последних адаптациях сетки (при y+<5) не превышает. 0.1%. Остальные модели показывают разброс от 0.5% до 1%, что можно также считать допустимым.

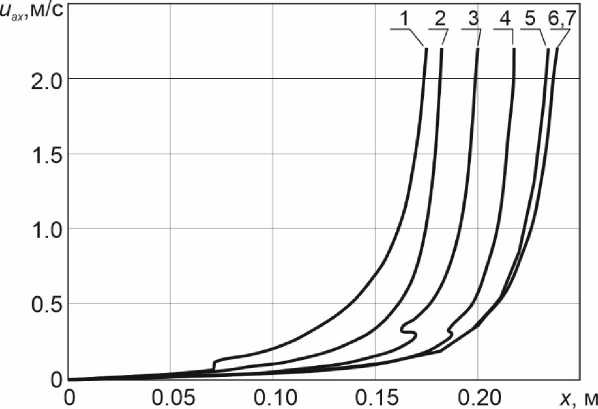

Рис. 5. Изменение осевой скорости свободной конвективной струи при разных адаптациях Fig. 5 Variation of the Axial Velocity of a Free Convective Jet with Different Adaptations

На рисунке 5 представлен график зависимости осевой скорости по высоте конвективной струи при сочетании стандартной k- ε модели турбулентности с неравновесными пристеночными функциями (NEWF) для разной степени измельчения сетки. Видно, как на первых адаптациях происходит изменение параметров относительно друг друга. Так, к примеру максимальное различие значений осевой скорости между первой и второй адаптацией 16.7%, когда между 5 и 7 адаптацией максимальное отклонение не превышает 1.67%, а значение при 6 и 7 адаптациях совпадают, что говорит о достаточном разрешении сетки и возможности дальнейшего ее использования.

Результаты, полученные численно сравнивались с результатами, вычисленными по формуле для определения осевой скорости (2), представленной в [24] и формуле (3) [25]:

u y

u y

( gQ PP, Td )

1 + Pr —1/3 = 3----- Ly

4Pr t

erf I

uy 0,065 Qc 1/3

uy = rp~ --— = ^—--ТГ , Ц ( gQc/c P T , ) у ( gQ. cp P , T , )

где: u y - безразмерная осевая скорость; с p – теплоемкость воздуха, ρ ∞ - плотность воздуха на бескон е чности при температуре окружающего воздуха Т ∞ , Pr t – турбулентное число Прандтля (0.85), у = у / ь 0 - безразмерная координата.

Численное решение показало, что при использовании разных моделей турбулентности получаются разные значения конвективной и радиационной составляющей тепловыделений (таблица 1). Конвективная составляющая Qc далее использовалась в расчетах (формулы 2 и 3).

Таблица. Радиационная и конвективная составляющие

|

Модель турбулентности |

k-ɛ стандартная |

k-ɛ realizable |

k-ɛ RNG |

RSM |

SA |

|

Q rad |

51.82 |

45.27 |

53.35 |

43.7 |

54. 13 |

|

Q конв |

28.18 |

34.73 |

26.65 |

36.3 |

25. 87 |

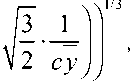

Рис.6 а) изменение осевой скорости по высоте струи при использовании разных моделей турбулентности; б) изменение избыточной температуры по высоте струи при использовании разных моделей турбулентности

Fig.6 а) change in axial velocity along the height of the jet when using different turbulence models; b) change in excess temperature along the height of the jet when using different turbulence models

На рисунке 6а представлено изменение осевой скорости в струе при использовании различных моделей турбулентности. Там же показаны линии, полученные по формулам (2) и (3).

На расстоянии примерно 12b 0 струя имеет начальный участок. В этом случае формула (3) не имеет смысла, так как пригодна только для основного участка струи. На основном участке наиболее адекватные результаты получаются при использовании моделей k- ε стандартная и RSM.

На рисунке 6б представлены изменения безразмерной избыточной температуры по длине струи, полученные численно и по формуле (4) [25].

∆ t y

0, 064 Q c 2/3 y - 1

,

∞

где: ∆ t y - безразмерная избыточная температура на оси струи.

Результаты, полученные численно близки друг другу. Наиболее близкое значение к теоретическим данным дает использование стандартной k- ε модели.

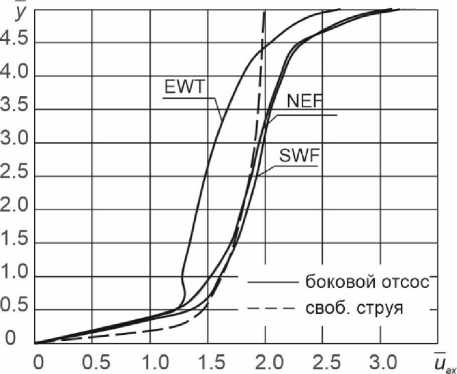

Рис.7 Изменение осевой скорости по высоте струи при использовании разных пристеночных функций

Fig.7 Variation of the axial velocity along the jet height when using different near-wall functions

Как и ранее определена осевая скорость конвективной струи (максимальная скорость в сечениях), развивающейся около бокового отсоса. Рисунок 7 показывает, как влияет использование разных пристеночных функций на изменение скорости струи. Для сравнения полученных результатов на рисунке приведена линия, показывающая изменения осевой скорости в свободной конвективной струе. Наиболее близкие результаты дают использование стандартных пристеночных функций и неравновесных.

-

4 Conclusions

В результате численного исследования рассмотрены все варианты комбинаций модели турбулентности с пристеночными функциями для свободной конвективной струи. Результаты показали, что наиболее близкие результаты к теоретическим исследованиям дает использование стандартной k- ε модели совместно со стандартными пристеночными функциями.

Данная модель численного решения будет использована в дальнейшем при исследовании разных вариантов использования бокового отсоса около теплоисточника.

Список литературы Проверка численной модели течения конвективной струи вблизи бокового колпака

- Sotnikov, A.G., Borovitsky, A.A. (2012) Systematization and generalization of local exhaust devices characteristics - the basis for engineering design techniques of effective industrial ventilation. Magazine of civil engineering, 6, 54-59. https://doi.org/10.5862/MCE.32.8.

- A.G. Sotnikov, A.A. Borovitskiy. (2012) Theoretical and experimental validation of the air changes in industrial ventilation optimization method. Magazine of civil engineering, 2, 32-38. https://doi.org/10.5862/MCE.28.5.

- Sajad, Z., Yaser, S., Hossein, H., Mokhles, B., Masoumeh, K., Rasoul. H. (2017) Designing, Constructing and Installing a Local Exhaust Ventilation System to Minimize Welders' Exposure to Welding Fumes. Archives of Hygiene Sciences, 6(4), 356-362. https://doi.org/10.29252/ArchHygSci.6.4.356.

- Ziganshin, A.M., Posohin, V.N., Gorokhova. A.Y. (2016) About natural convection over horizontal heat sources. News KSUAE, 2(36), 140-145. https://izvestija.kgasu.ru/ru/nomera-zhernala/arkhiv-zhurnala?sod=sod2_2016&idizv=27

- Posokhin, V.N., Ziganshin, A.M., Romanov., S.V. (2011) Numerical study of convection above a volumetric deep extended heat source. Regional architecture and construction, 1, 135-139. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15588313

- Bartoli, C. (2011) Free convection enhancement between inclined wall and air in presence of expired jets at temperature difference of 40K. Experimental Thermal and Fluid Science, 35, 283-290. https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2010.09.010.

- Korovkin, V.N., Andrievskii. A.P. (2000) Turbulent free-convective jets: Numerical solution of model equations of transfer. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 73, 602–608, https://doi.org/10.1007/BF02681804.

- Logachev, K., Ziganshin, A., Kryukova, O., Averkova, O., Kryukov, I., Gol'tsov, A. (2020) Improving dust capture efficiency with local exhaust hoods in manicure shop. Building and Environment, 181, 107124. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107124.

- Davidov, A., Kareeva, J., Gabdrafikov, R. (2020) A study of the source-sink system with uneven suction. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 890, 012166. https://doi.org/10.1088/1757-899X/890/1/012166.

- Kilin, P. I. Research of regularities of detrimental impurities’ diffusion propagation. (2011) Bulletin of the ural state university of communications, 1, 66-78. https://www.usurt.ru/vestnik/arxiv/007_1_20_3_1.pdf

- Pagukuman, D., Norerama, B., Leman, A., Yusof, M., Zainal, M. (2013) The Efficacy of Local Exhaust Ventilation (LEV) System Controls on Aerosols Exposures during Aluminium Cans. Production Applied Mechanics and Materials, 465-466:438-442. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.465-466.438.

- Wang, Y., Quan, M., Zhou, Y., Cao, Y., Xie, Ch., Li, L. (2020) Experimental study on the flow field and economic characteristics of parallel push-pull ventilation system. Energy and Built Environment, 1, 393-403. https://doi.org/ 10.1016/j.enbenv.2020.03.006.

- Liu, K., Yang, Sh., Zeng, L., Gao, J., Hou, Y., Cao, Ch., Shi, B., Mo, X., Zhang, Q., Hou, Ch. (2020) Combining push-pull airflow and top draft hood for local exhaust of tyre vulcanization process. Energy and Built Environment, 1, 296-306. https://doi.org/10.1016/j.enbenv.2020.04.008.

- Pankov, V.A. (2020) Influence of the scheme of organization of air exchange in the room on the efficiency of the exhaust hood. E3S Web of Conferences, 224, 03026. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202022403026

- Kareeva, J.R., Zakieva R.R. (2020) Verification of the numerical model of the process of jet outflow from the inlet at an angle. News KSUAE, 4 (58), С. 82‒89. https://doi.org/10.52409/20731523_2021_4_82.

- Kocharyanc, K.V. Numerical modeling of air distribution by fan spreading jets. Choice of turbulence model. (2016) Bulletin of Civil Engineers, №4 (57), 128‒133. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26673490

- Kocharyanc, K.V., Deisikhina D.M. Inconstancy of the kinematic coefficient when flowing from modern air distribution devices (2017). Scientific review, 10, 40‒47. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30031681

- Korkodinov, I.A. The review of set of k-i models for modeling turbulence. (2013) Bulletin of the perm national research polytechnical university. mechanical engineering, materials science, 1, 5‒16. https://ered.pstu.ru/index.php/mm/article/view/3326/2736#!

- Mizkher, U.D., Velmisov, P.A. Application of the Ansys system to the study of jet turbulent flows. (2020) Bulletin UlGTU. 4, 11‒14. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45625211

- Deisikhina, D.M., Ivanova, J.V., Mokrov, V.V. Numerical simulation of outflow from modern air distribution devices (2018). Engineering Bulletin of Don. 2, 1-14. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35686419

- Ziganshin, A., Eremina, S., Safiullina, G., Logachev, K. (2021) Numerical Study of the Flow in a Symmetrical Ventilation Junction Tee with a Baffle Vane. Lecture Notes in Civil Engineering, 169, 213–222. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80103-8_23.

- Ziganshin, A.M., Beljaeva, E.Е., Sokolov, V.А. (2017) Pressure losses reduction with profiling of sharp elbow and elbow with dead-end. News High. Educ. institutions. Constr, 697, 108–116. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29308655

- Surikova, N.S. (2018) Features of calculation of ventilation hoods. Scientific and technical problems of improvement and development of gas power supply systems,1, 213-216. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34933562

- Shepelev, I. A.. Aerodynamic of indoor air. Stroyizdat. Moscow,1978. 14 5p. https://books.totalarch.com/n/1824

- Grimitlin, M.I. Indoor air distribution. 2nd edn. Saint-Petersbyrg,1994. 315 p. https://elima.ru/books/?id=1498