Провинциальная публика и кинематограф в начале XX в. (на материалах Кубани и Черноморья)

Автор: Кривоконь Анна Владимировна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Год российского кино

Статья в выпуске: 1 (5), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается отношение провинциальной российской публики к кинематографу в начале XX в. Затрагиваются также проблемы, связанные с организацией и проведением киносеансов, реакцией просвещенного провинциального общества на кинематографические произведения. Репертуар кинотеатров в начале XX в. составляли не только картины развлекательно-комедийного плана, но также видовые и просветительные фильмы. В провинциальных городах, где спектр развлечений был не столь богат, как в столице, кинематограф занял очень важное место в сфере досуга, а также стал значительным информационным источником.

Кинематограф, репертуар, пожарная безопасность, российская провинция, начало xx в.

Короткий адрес: https://sciup.org/170174910

IDR: 170174910

Текст научной статьи Провинциальная публика и кинематограф в начале XX в. (на материалах Кубани и Черноморья)

На рубеже XIX – XX вв. россияне познакомились с кинематографом. Этот новый и необычный вид развлечения сразу же привлек довольно большую зрительскую аудиторию.

Первое время демонстрировались фильмы исключительно иностранного производства. С момента изобретения кинематографа до появления первого российского фильма прошло более 10 лет за этот период западная киноиндустрия и ее продукты практически полностью подчинили себе отечественный кинорынок. В этой ситуации конкурентной борьбы нарождающийся российский кинематограф вынужден был пробивать себе дорогу. К этому моменту первоначальное удивление зрителей, постепенно привыкших к кинематографу, прошло. Он больше не удовлетворял их только как развлечение и аттракцион, примитивные ленты первого десятилетия существования кино перестали привлекать к себе внимание, сборы стали падать. Именно тогда выдвинулось вперед российское кинопроизводство, появились картины, иллюстрирующие произведения русских классиков, события отечественной истории, развивались событийная и местная хроники, жанры видовых и просветительных картин [2, с. 23-24, 40].

Предприниматели, занимающиеся демонстрацией фильмов, должны были постоянно менять репертуар, чтобы поддерживать интерес публики к своему заведению. Те, кто не мог себе позволить часто покупать новые комплекты кинолент, переезжали из города в город.

К 1910-м гг. в каждом городе Российской империи существовало не менее двух-трех стационарных биографов, еженедельно представляющих публике новые картины. К 1910м гг. в каждом городе Российской империи существовало не менее двух-трех стационарных биографов, еженедельно представляющих публике новые картины. Кубанская область и Черноморская губерния не составили исключение. Так, в Туапсе работали «Одеон» и «Наука и жизнь»; в Сочи – «Модерн», «Олимпия» и электробиограф в Народном доме. В таких крупных городах, как Екатеринодар, Армавир синематографов насчитывалось обычно не менее шести.

Кинематограф стал одной из самых популярных форм проведения досуга. В Екате-ринодаре в первый день нового 1911 г., как сообщала местная пресса, «все биографы брались публикой с боя; толпы алчущих и жаждущих стояли у входов до позднего вечера» [9].

Увлечение горожан кинематографом отодвинуло театр на второй план, что вызыва- ло осуждение со стороны некоторых современников. Например, сочинцев упрекали в равнодушии к хорошим театральным постановкам. В газете «Сочинский листок» утверждалось, что публика охотнее откликается на «сеансы с участием Глупышкина (имеется в виду французский комедийный актер и режиссер Андре Дид (André Deed) – А. К.)» [17].

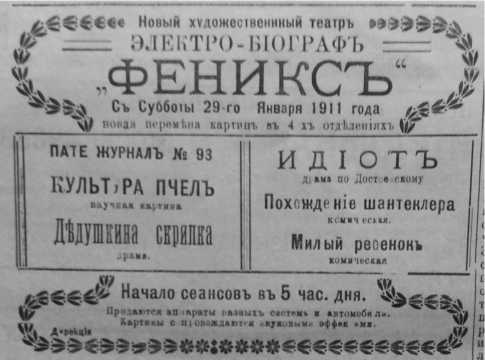

Рекламное объявление электробиографа «Феникс» (Екатеринодар), газета «Кубанский курьер», 1911 г.

В 1913 г. в газете «Туапсинские отклики» досуг жителей посада был охарактеризован следующим образом: «У нас нет театра, нет настоящего искусства, а есть только суррогат, только кинематографическая лента. Поэтому понятно и законно наше желание найти в биографе хоть видимость удовлетворения как зрительным, так и эстетическим запросам». Анализируя репертуар биографов за последнюю неделю декабря 1913 г., корреспондент ставил в заслугу владельцам кинематографов уменьшение «крови и трупов» на экране, а также «осточертевшей пинкертоновщины и глупых шуток Глупышкина» [11].

Судя по сатирическим заметкам, просветительные лекции тоже уступали кино в популярности. В одной из гимназий Новороссийска в 1914 г. художнику С. Н. Уварову, предложившему прочитать лекцию «О красоте и искусстве», видимо, отказали, на что местная сатира откликнулась стихотворением следующего содержания:

«- Пользы биографы больше дадут!

Лекций ученых не надо твоих,

Правду сказать, мало смыслим мы в них!..

Дело другое, Макс Линдер когда

Выкинет штучку – поймем мы всегда!» [4] Однако кроме так называемого «суррогата» (боевиков, глупых комедий и т. п.) зрителей привлекали видовые и просветительные фильмы. К примеру, в 1908 г. синематограф В. К. Рубежанского, находящийся в столице Кубанской области, почти еженедельно демонстрировал картины научно-просветительного характера («Охота на хищных птиц в Африке», «Ледники и водопады на итальянских Альпах»), от знакомства с которыми публика получала «много удовольствия» [13, с.15].

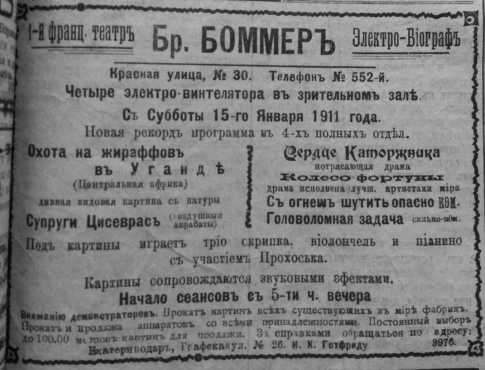

Довольно колоритно и полно был представлен репертуар биографов в рекламе екате-ринодарского электротеатра Братьев Боммер от 1906 г.: «Жизнь на окраине. Полная иллюзия. Последние всемирные события. Большие волшебные феерии, сказки, драмы, трагедии и юмористические картины» [15].

В начале XX в. кино можно было посмотреть не только в биографах. Кинематографические аппараты для привлечения и развлечения публики устанавливались также предприимчивыми владельцами скетинг-ринков, частных увеселительных садов, в общественных собраниях, в народных домах попечительства о народной трезвости, в городских садах во время гуляний. Так, в Екате-ринодаре в зале скетинг-ринка, находящегося на ул. Красной, во время катания публики демонстрировались картины [10]. В Армавире кинематограф существовал в садах «Эдем» и «Александровский» [6].

В общественных собраниях просмотр фильмов зачастую завершался танцами [8], любимым развлечением посетителей данных учреждений.

Кинематограф активно использовали образовательные учреждения. С 1913 г. в актовом зале армавирской женской гимназии общества попечения о детях стали регулярно показывать научно-просветительные фильмы. Эти сеансы посещали учащиеся большинства местных школ, а также вообще все желающие [6].

Коммерческим синематографам приходилось постоянно поддерживать интерес публики, поэтому, когда первые примитивные ленты перестали привлекать зрителя, предприниматели начали использовать ба- лаганную эстраду, трактирных куплетистов, акробатов и т. п. [2, с. 115-116] Например, в рекламе екатеринодарского электробиографа «Мон-Плезир», наряду с перечнем предназначенных к показу фильмов, указывалось, что «будет демонстрироваться живая девочка 4-х лет, половина которой обезьяна, а другая половина человеческая», «знаменитой королевой иллюзии М-с Гертруд будет исполнен известный Египетский танец Соломеи, в роскошном костюме эпохи Ирода, при фантастической обстановке» [7].

Поведение посетителей биографов во время просмотра фильмов мало чем отличалось от современных практик: зрители смеялись, плакали, обсуждали происходящее на экране, а влюбленные, пользуясь темнотой залов, целовались. Последнее обстоятельство даже вызвало отклик у новороссийских сатириков:

«В наших биографах вывешено объявление: “Покорнейше просят уважаемую ду-ру-публику не чмокать губами и громко не целоваться во время поцелуев действующих лиц”…

Из этого следует: 1) влюбленные могут целоваться во время поцелуев действующих лиц, но тихо, 2) когда на картине не целуются, чмокать и целоваться громко можно “сколько влезет” и 3) публика, которая не “дура”, может чмокать и целоваться когда ей заблагорассудится» [12].

С животными в кинотеатр не пускали, поэтому любители прогуливаться с собаками оставляли их у входа. Корреспондент газеты «Медвежонок» Андрон Следопыт назвал Сочи «собачим посадом» после похода в местный иллюзион «Олимпия»:

«У входа в кинематограф творилось что-то невообразимое. Площадь была буквально запружена собаками, поджидавшими своих хозяев. Некоторые дамы подолгу спорили с билетером, не пропускавшим в кинематограф их собак. Исключение делалось только собачкам, которых можно было держать на руках.

По окончании сеанса, когда публика высыпала на улицу, я наблюдал трогательные сцены встреч собак со своими хозяевами» [16].

Местные власти контролировали кинематографы, как и все остальные виды развле- чений. Для поддержания порядка на каждом сеансе в биографах присутствовал представитель полиции [3].

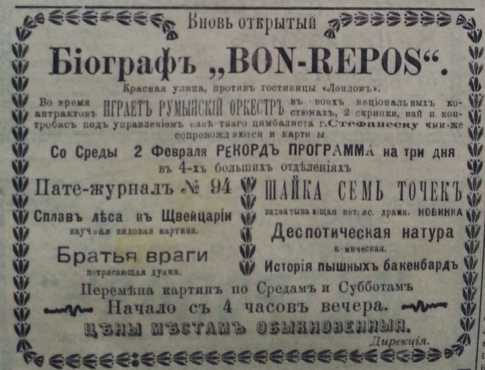

К сожалению, пожарной безопасности внимания уделялось недостаточно. В 1911 г. в Бологом в биографе во время сеанса случился пожар. Около 70 человек погибли, многие получили ожоги и увечья. На это печальное событие откликнулись кубанские газеты: обращалось внимание на то, что «подобного рода развлечения не имеют ничего общего с противопожарными требованиями». Из пяти имеющихся в Екатери-нодаре на улице Красной электробиографов только два, Братьев Боммер и «Бон-Репо», более или менее соответствовали требованиям для таких заведений: «они оба хотя бы на нижнем этаже». Остальные три («Одеон», «Феникс» и Братьев Анохиных) помещались в обычных частных квартирах на вторых этажах и имели только один выход по узкой лестнице [1].

Рекламное объявление электробиографа «Бон-Репо» (Екатеринодар), газета «Кубанский курьер», 1911 г.

Недовольство некоторых современников вызывали нефтяные двигатели электробиографов. Так, в 1914 г. в анапскую городскую управу поступило заявление от домовладелицы Н. А. Крюковой: «Прошу поручить санитарной комиссии разобраться, может ли существовать электробиограф

Рекламное объявление электробиографа братьев Боммер (Екатеринодар), газета «Кубанский курьер», 1911 г.

«Сатурн» в самом центре курортного города. Через дом от меня находится нефтяной двигатель электробиографа, при котором происходит сгорание нефти и получается удушливый газ, отравляющий воздух по всему Маламинскому проспекту. Прошу принять меры, ввиду того что охрана воздуха существует в законодательстве, тем более на курортах» [5]. Проблема дыма и запаха вызывала жалобы обывателей и в других городах империи. Пензенские газеты, например, писали, что кинотеатр «Экспресс» «коптит иногда свою публику», а заодно и Народный театр с близлежащими домами. К тому же нефтяные двигатели могли вызвать пожар, как это случилось 2 сентября 1909 г. в Саранске [14, с. 33, 43-44, 288].

Однако, несмотря на вышеизложенные отрицательные моменты, популярность кинематографа не уменьшалась, а наоборот росла со стремительной силой. Потенциал этого нового развлечения, постепенно превращавшегося в искусство, был огромным, и публика это понимала, стараясь не пропускать кинематографические новинки. В провинциальных городах, где спектр развлечений был не столь богат, как в столице, кинематограф занял очень важное место в сфере досуга, а также стал значительным информационным источником.

Список литературы Провинциальная публика и кинематограф в начале XX в. (на материалах Кубани и Черноморья)

- Бологовская катастрофа и наши биографы // Кубанский край. 1911. № 373-51. 5 марта.

- Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной России. М.: Аграф, 2007.

- Государственный архив Краснодарского края. Ф. 454. Оп.1. Д. 224. Л. 271.

- Кому - что! // Медвежонок. 1914. № 19. 4 мая [Прил. к «Черноморской газете». 1914. № 62].

- Константинов В. А. История курорта: Анапа начала XX столетия [Электронный ресурс] // Анапасити: отдых в Анапе. URL: http://anapacity.com/istoriya-kurorta/istoriya-kurorta-anapa.html (дата обращения 31.03.13)