Псевдоиероглифическая живопись и философия пейзажа в Китае 1980-х

Бесплатный доступ

«Художественное движение Новая волна 85» стало одним из ключевых этапов в развитии китайского современного искусства XX века. Несмотря на то что название отсылает к 1985 году, данное течение охватывает более широкий временной и культурный контекст — с 1985 по 1989 годы, включая в себя выставочную, теоретическую и индивидуальную художественную активность. Закрытие экспозиции «Китай / Авангард» в 1989 году символически ознаменовало завершение данного периода. Новая волна 85, выступая первым авангардным движением в Китае, открыла путь к беспрецедентной творческой свободе и оказала глубокое влияние на развитие философии современного китайского искусства. Одним из уникальных направлений, зародившихся в рамках движения, стало использование китайских иероглифов в качестве художественного медиума. В центре внимания статьи — анализ творческих стратегий Гу Вэнда и Сюй Бина, чья практика соединяет традиционную пейзажную живопись шаньшуй с концепцией псевдоиероглифов. Рассматривается не только визуальный аспект их работ, но и глубокий философский пласт, связанный с понятием языка, деконструкцией смысла, а также критикой идеологических структур. Исследование демонстрирует, как визуальная форма и письменность становятся инструментами культурной трансформации.

«Новая волна 85», псевдо-иероглифы, Гу Вэньда, Сюй Бин, китайская жи-вопись шаньшуй, деконструкция иероглифов, современное китайское искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/147251427

IDR: 147251427 | УДК: 75.059.5 | DOI: 10.14529/ssh250305

Текст научной статьи Псевдоиероглифическая живопись и философия пейзажа в Китае 1980-х

В данной работе исследуется творческая практика художников-представителей «Новой волны 85» Гу Вэньда и Сюй Бина с точки зрения деконструкции иероглифов и синтеза с традиционной пейзажной живописью шаньшуй. Статья структурирована следующим образом: сначала раскрывается исторический контекст и условия зарождения «ложных иероглифов»; затем исследуется использование идеи «псевдо-иероглифов» в творчестве Гу Вэньда и Сюй Бина, а также деконструирование китайской живописи шаньшуй посредством «ложных иероглифов», что придаёт традиционному искусству современность и историческую ценность.

Обзор литературы

Работа по упрощению иероглифов стартовала в современном Китае в начале ХХ века вслед за проникновением в Китай западного модернистского сознания. Движение 4 мая и Движение за новую культуру стимулировали дальнейшее развитие реформы письменности. К 30-м годам ХХ века был достигнут апогей упрощения иероглифического письма. Однако атрибуты этого феномена двояки: во-первых, в 1935 году среди шанхайских деятелей культуры, образования и печати сформировалось движение за ходовые иероглифы (手头字运动), продвигавшее устоявшийся в ручном написании, но ещё не принятый в печати вид 300 иероглифов; во-вторых, в августе 1935 года министерство просвещения сформированного в Нанкине Нацио- нального правительства опубликовало «Первый перечень упрощённых иероглифов» (Ж^ЙЖ^Жй), содержавший 324 знака [1, c. 22]. Хотя «Первый перечень упрощённых иероглифов» не нашёл применения согласно первоначальному плану, его составление и публикация имели важное значение. Позднее, между 1950 и 1956 годами, прошло 8 итераций упрощения иероглифического письма. В 1964 году правительство вновь внесло коррективы в план упрощения иероглифов, расширив список из более чем 500 упрощённых знаков до более чем 2 000 иероглифов, вошедших в «Общий перечень упрощённых иероглифов» (®1Ь¥йй), большая часть которого продолжает применяться и по сей день.

После окончания «Культурной революции» 20 декабря 1977 года был опубликован новый «Второй план упрощения китайских иероглифов» (Ж^ЖйЖЖЬЖЖ), основным элементом которого было использование простых в написании иероглифов в качестве замены иероглифов с аналогичным звучанием, но более сложным написанием, а также дальнейшее упрощение графем, ключей и характерной структуры иероглифов. В издании «Жэньминь жибао» этот проект был впервые назван «второй реформой» (“ЖЖ — буквально «второе упрощение иероглифов», вторая реформа системы письменности). Несмотря на то что проект уже официально находился на этапе реализации, многие продолжали оказывать реформе упорное сопротивление и требовать разъяснений, считая, что упрощение иероглифов привело бы в дальнейшем к неоднозначности толкований письменных текстов и как следствие - к семантической путанице.

Однако спустя 9 лет после начала «второй реформы», в июне 1986 года, Госсовет КНР выпустил уведомления «Одобрение Государственного совета КНР Государственному комитету по работе в области языка и письменности (об отмене «Второго плана упрощения китайских иероглифов»)» ( вжй№вш§вхв1-вфй^сйвш±(Ж^й?хв 简化方案》) ) и «Обращение за указанием по исправлению беспорядочности в используемой обществом письменности») ( фЕН^ДВШШ^ййнщ ) [2, c. 32], официально отменив «вторую реформу» и вернувшись к «Общему перечню упрощённых иероглифов» от 1964 года. Отмену «второй реформы» власть прокомментировала следующим образом: «Современное общество злоупотребляет традиционным иероглифическим письмом и произвольно упрощает иероглифы, порождая ошибочную разнопись - такое хаотичное использование иероглифов требует пристального внимания». Другая причина заключается в том, что в рамках «второй реформы» проводились многократные корректировки, но итогового решения выработано не было. При этом готовились к печати многочисленные справочные издания, например, «Словарь китайского языка» ( 汉语字典 ) и «Большая китайская энциклопедия» ( Ф В А П й ± й ), а библиотеки иероглифических шрифтов в ЭВМ уже были записаны на микрочипы, поэтому продолжение реформы по упрощению иероглифов привело бы к пустой растрате значительных человеческих, материальных и финансовых ресурсов. Хотя «вторая реформа» была остановлена, часть иероглифов, упрощённых на втором этапе, продолжает использоваться и сегодня. Запутанная история реформирования иероглифической письменности оказала существенное влияние на Гу Вэньда (1955 - ), Сюй Бина (1955 - ) и других художников, получавших в то время образование, мотивировав их на творчество в области «письма».

В книге «Мои истинные слова» ( йй!ф¥ ) Сюй Бин пишет: «Моё поколение училось письму посреди проходившей реформы по упрощению письменности, когда публиковались наборы новых иероглифов и прекращалось использование старых, но затем новые иероглифы снова видоизменялись и упразднялись, а старые - возвращались в употребление, окончательно нас запутывая. Поэтому в наших первичных представлениях о письменности скрывалась подрывная идея о том, что со знаками можно “играть”» [3]. Особенно ясное представление о мощи письменности сформировалось у людей, прошедших через «культурную революцию». В глазах Сюй Бина письменность является одним из основополагающих элементов культуры:

соприкасаясь с письмом, человек соприкасается с корнями культуры, а видоизменение письменности представляет собой видоизменение самой сущности человеческого мышления. Первое, что делали правители прошлых эпох, устанавливая свои политические режимы, - изменяли и унифицировали письменность, но такие изменения превращались в «культурные революции» в самом глубоком смысле слова. Эта идея легла в основу произведения Сюй Бина «Книга с небес» ( ВФ ).

Идея «Предостережения будущим поколениям» ( #йЖ - (рис. 1)) впервые зародилась у Сюй Бина в 1986 году, но реализация проекта началась только в июле 1987 года, а завершилась 3 года спустя. Особенностью этой работы является то, что тысячи иероглифов, напечатанных и выгравированных на книжных страницах и на бумаге, - нечитаемые и непереводимые «псевдо-иероглифы», «созданные» Сюй Бином на основе графем и ключей иероглифов из «Словаря Канси».

Рис. 1. Сюй Бин. «Предостережение будущим поколениям – свиток конца столетия» (работа также известна как «Книга с небес»). Смешанная техника, напечатанные вручную книги и свитки, размеры могут изменяться, 1987–1991 Fig. 1. Xu Bing. “Warning to Future Generations – End of the Century Scroll” (work also known as ‘Book from Heaven’). Mixed media, hand-printed books and scrolls, sizes may vary, 1987-1991

В этой инсталляции собрано 120 томов, 600 страниц и более 4000 не имеющих смысла иероглифов. В соответствии с типом переплетения, характерным для древней литературы, каждые 4 книги объединены в один том и размещены в специально изготовленных ящиках из древесины грецкого ореха. Все элементы экспозиции разложены плашмя или подвешены, напоминая «древний манускрипт», передаваемый из поколения в поколение с незапамятных времён. Такая серьёзная и торжественная композиция создаёт ощу- щение некоторой подавленности: возникает конфликт между кажущейся реальностью иероглифов и их фактической бессмысленностью.

В октябре 1988 года в Музее изобразительных искусств Китая прошла первая совместная выставка Сюй Бина и Люй Шэнчжуна (1952-2022). В то время Сюй Бин назвал свою работу «Предостережение будущим поколениям - свиток конца столетия» ( 析世鉴 –– 世纪末卷 ), но впоследствии переименовал её в «Книгу с небес». Новое название может трактоваться двояко: во-первых, «небесными письменами» называют любые не поддающиеся чтению знаки; во-вторых, эти иероглифы могли быть ниспосланы с небес и собраны в книги для общения с духами. Всё это не может не напоминать древнее изречение о происхождении письменности: «река Хуанхэ дала [людям] триграммы, река Ло дала [им] письмена (письменность)» ( ЯЖЩ,^Ж^ ) — пиктография и письменность были созданы легендарным Цан Цзе (четырёхглазый герой из китайской мифологии, изобретатель иероглифической письменности). По словам Сюй Бина, «оказываясь в сложной ситуации, я всякий раз вспоминал изречение из трактата «Хуайнань цзы»: когда Цан Цзе создал письмо, с неба полилось зерно, и духи зарыдали в ночи» [3, с. 72]. Мы не знаем, кто такой Цан Цзе, но согласно записям и умозаключениям в древних текстах, он был влиятельным лицом - магом или придворным летописцем. С древних времён для Китая была характерна культура почтительного отношения к древним текстам, однако лишь немногочисленные власть имущие могли владеть этими трактатами и читать их. Поэтому несмотря на то что иероглифы в древней литературе имели конкретное практическое значение, для простого народа они оставались недоступными и нечитаемыми «небесными письменами».

«Псевдо-иероглифы» были заново созданы на основе почерка, использованного в «Книге Сун» ( ^^ ), и отличались сложной структурой, контрастировавшей с продвигаемым в то время «движением за упрощение китайских иероглифов», что рождало определённое конфликтное напряжение. Помимо томов, уложенных в деревянные ящики, Сюй Бин напечатал иероглифы на свитках, подвешенных к потолку выставочного зала, а также разместил часть иероглифических полотнищ на стенах. С точки зрения визуального впечатления такая композиция перекликалась с пропагандистскими плакатами «дацзыбао» времён «культурной революции». По замыслу Сюй Бина посетители выставки должны были почувствовать себя как будто внутри «иероглифической тюрьмы» [4, c. 668] и оказаться вынужденными «читать» изо всех сил.

«Дацзыбао» - форма письменности, распространённая в Китае с 1950-х по 1970-е гг. Создаваемый ею визуальный эффект, достигавшийся за счёт характерной формы «каллиграфии» и ши- рокого применения красного цвета, привлекал художников «Новой волны 85». В широком смысле к дацзыбао относятся все современные афиши, объявления, лозунги и рекламные постеры, расклеенные в общественных местах. Однако политические дацзыбао появились в 1957–1958 гг. во время «кампании против правых элементов» (й 右运动): все крупные пекинские университеты выпускали дацзыбао со своими взглядами, что в последующие несколько лет привело к массовому распространению этой формы печати. 25 мая 1966 года семь человек, возглавляемых Не Юаньцзы -секретарём партийной ячейки и преподавателем философского факультета Пекинского университета, повесили в университетской столовой плакат «Что Сун Шо, Лу Пин и Пэн Пэйюнь делают для “культурной революции”?». Впоследствии Мао Цзэдун назвал этот плакат «первым марксистско-ленинским дацзыбао» [5, с. 1], который вошёл в историю как «первый дацзыбао» и стал искрой, разжегшей пламя культурной революции. По инициативе Мао Цзэдуна люди записывали свои идеи на разноцветной бумаге и на газетных листах, используя кисти и тушь, а затем расклеивали получившиеся плакаты на стенах. В тот период обязательным элементом как иероглифических да-цзыбао, так и настенных картин и пропагандистской живописи были красные политические лозунги. Массовое использование красного цвета, большая площадь плакатов и их размещение в общественных местах создавали визуальный эффект, получивший название «красный океан». Дацзыбао превратились в «письменное оружие» культурной революции и в политический инструмент, связанный с часто возникавшими в то время политическими движениями, а также с реализацией классовой борьбы и политического насилия.

В соответствии с традициями каллиграфические произведения создавались мастерами в их рабочих кабинетах, при этом пристальное внимание уделялось инструментам и материалам (текстура кисти, выбор бумаги сюаньчжи, растирание туши и т. д.), а в процессе письма соблюдалось движение сверху вниз и справа налево. В отличие от традиционной каллиграфии, при работе над дацзыбао никто не обращал внимания на многочисленные традиции и ограничения. Во-первых, в дацзыбао использовались бутилированные чернила, а не кропотливо растёртая тушь. Во-вторых, значение имела только способность быстро писать - о качестве работы кистью никто не задумывался. Никаких особых требований не предъявлялось и к поверхности для письма: это могла быть типографская, газетная бумага или даже макулатура, а не сюаньчжи высочайшего качества, используемая в традиционной каллиграфии. Поскольку дацзыбао распространились широко, среди их создателей встречались люди с самым разным культурным уровнем, в результате чего на плакатах появлялись различные импровизированные слоганы, лексика и грамматика использовались произвольно, и часто возникали случаи неправильного написания иероглифов. Такой своеобразный письменный феномен вдохновил творчество художника Гу Вэньда, который во время интервью с тайваньским критиком Ли Фусином отметил следующее: «Я считаю, что апогеем современного каллиграфического искусства Китая являются да-цзыбао: они появились не как результат творчества учёных мужей с высоким уровнем культуры, а как продукт безымянных “широких масс”» [6]. Прорывной характер дацзыбао является всесторонним, исчерпывающим, сущностным и далеко превосходящим китайское и японское каллиграфическое искусство того периода. Каллиграфия вышла из семейных гнёзд интеллектуалов в общественные места.

С точки зрения внешнего представления и Гу Вэньда, и Сюй Бин использовали «псевдо-иероглифы» для создания схожего концептуального искусства, однако между их иероглифическим творчеством существуют некоторые различия. «Псевдо-иероглифы» Гу Вэньда неразрывно связаны с классической каллиграфией: сохраняя её эстетические элементы, художник «искажал» иероглифы, но не создавал их заново.

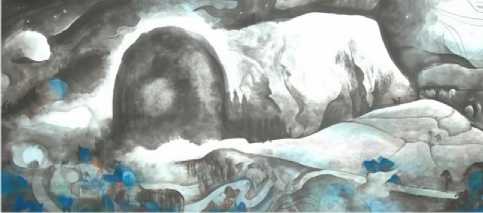

Своё искусство письменности Гу Вэньда формировал, разрывая, переворачивая и соединяя иероглифы. Например, в триптихе «Серия утерянных династий: современное значение тотемов и табу» (рис. 2) Гу Вэньда расчленяет четыре иероглифа, означающие «тотем» и «табу», отделяя их верхние и нижние, правые и левые части.

Рис. 2. Гу Вэньда. Серия утерянных династий: современное значение тотемов и табу. Каллиграфия и живопись в технике прерывистой туши (триптих), бумага сюаньчжи, тушь, деревянная подложка. 274.5 х 540 см. 1984–1986

Fig. 2. Gu Wenda. Lost Dynasties Series: Contemporary Meaning of Totems and Taboos. Calligraphy and painting in intermittent ink technique (triptych), xuanzhi paper, ink, wooden backing. 274.5 x 540 cm. 1984-1986

Хотя такая манипуляция с иероглифами не препятствует восприятию текста, она придаёт живописи особую визуальную выразительность. На самом деле «Тотем и табу» - это название книги Зигмунда Фрейда (1856–1939), изданной в 1913 году, что подчёркивает значимую связь произведения с сюрреализмом. Используемая в централь- ной части триптиха чёрная, красная и белая тушь напоминает уличные знаки дорожного движения и рекламные плакаты, а «Х» и «О» перекликаются с символами, которые в китайском обществе обозначают отрицание или запрет. Заимствуя подобные символы табу, Гу Вэньда критикует современный дискурс, причём объектом критики выступает насилие и скрытое распределение власти в этом дискурсе. Вместе с тем, художник демонстрирует связанные с сексом культурные табу через изображения рта, плевательницы и дымящейся сигареты. С тремя рисунками перекликаются предостерегающие надписи, выполненные каллиграфическим почерком: «запрещены громкие разговоры, запрещено курить» и «запрещено плевать и бросать мусор». Только внимательный зритель при детальном рассмотрении способен заметить, что Гу Вэньда намеренно допустил ошибки в написании иероглифов «止» (из слова «запрещено») и «抽» (из слова «курить), что неизбежно вызывает ассоциации с ошибками в дацзыбао периода культурной революции.

Методы исследования

В ходе исследования мы проводим поиск в сетевых базах данных, таких как China Knowledge, база данных современного искусства ARTLINKART, а также на платформе обмена научными материалами Academia.edu. На основе собранных исторических данных и анализа соответствующей литературы формируется структура исторического развития современного искусства. Используя методы анализа литературы и тематических исследований, а также комбинируя различные точки зрения, мы проводим всесторонний логический анализ.

Визуальный анализ включает изучение стиля, символов, цветовой палитры, текстур, композиции и других элементов художественных произведений, что позволяет выявить авторскую логику метафор и символов. Классификация стилей работ способствует исследованию исторической эволюции пейзажной живописи.

Результаты и дискуссия

Гу Вэньда получил образование в Чжэцзянской академии художеств на факультете традиционной живописи в начале 1980 гг., а в период с 1982 по 1985 г. в совершенстве овладел техникой традиционной китайской живописи гохуа. Именно потому что художник получил традиционное для китайского интеллектуала образование, в его последующем художественном творчестве «нетрадиционной культуры» сохранились следы классической живописи китайских интеллектуалов-литераторов вэнь-жэнь. В ранний творческий период Гу Вэньда находился под влиянием западной философии модернизма и стремился заимствовать современные западные формы искусства (в особенности сюрреализм) для создания традиционных китайских пейзажей шаньшуй.

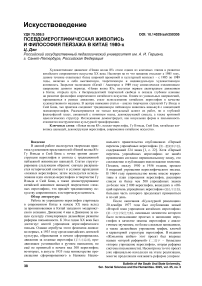

Триптих «Фортепианный концерт Листа» (рис. 3) – выпускная работа Гу Вэньда в аспирантуре, состоящая из «Дня», «Ночи» и «Перед дождём». В отличие от более поздних работ художника, этот триптих по-прежнему находится в эстетических границах традиционной пейзажной живописи шаньшуй: с одной стороны, в картине сохранены такие символические элементы классического китайского пейзажа, как воды, горы и камни, а также традиционная техника смазанного монохроматического письма тушью; с другой стороны, используется композиционная структура современный западной живописи, подчёркивающая контраст света и тени. Целостное произведение посредством художественных приёмов устанавливает связь между живописью и музыкой, стремясь исследовать взаимоотношение между визуальным и аудиальным. Хотя в названии работы фигурируют Концерты для фортепиано с оркестром № 1 и № 2, на картине нет ни музыкальных инструментов, ни музыкантов на сцене – ни одного реального образа, который бы перекликался с музыкой. Однако абстрактный художественный язык живописи создаёт плывущую и вихрящуюся визуальную мелодию, подсознательно перекликающуюся с фортепианными концертами Листа. Традиционные символы живописи шаньшуй здесь размываются, превращаясь в элементы абстрактной живописи. Продолжая впоследствии развивать своё творчество, Гу Вэньда не только использовал в своих работах образы, дополняющие и превосходящие пейзажную живопись шаньшуй, но и искусно использовал в композиции западный сюрреализм и кубизм, намеренно разделял тушь и кисть, используя куски туши как независимый элемент выразительности и основной объект в содержании живописи.

Рис. 3. Гу Вэньда. «Ночь» из «Фортепианного концерта Листа». 1980–1981. Бумага сюаньчжи, тушь, гуашь, дерево.

Размер: 380 см х 150 см. Мастерская Гу Вэньда в Чжэцзянской академии художеств

Fig. 3. Gu Wenda. “Night” from Liszt’s Piano Concerto.

1980–1981. Xuanzhi paper, ink, gouache, wood. Size: 380 cm x

150 cm. Gu Wend’s workshop at the Zhejiang Academy of Fine Arts

В таких произведениях, как «Сюрреалистичный горизонт» (1981 (рис. 4)) и «Великий предел» (1983) Гу Вэньда отказался от традиционных приёмов работы кистью, специально используя распылитель и покрывая поверхность картины брызгами и размывами краски. Традиционные для живописи шаньшуй символы к этому моменту окончательно исчезли, и основной акцент сместился на интуитивное подсознательное восприятие, а особая техника многослойного размытия туши создала ощущение таинственности. По словам самого Гу Вэньда, при создании этой картины он стремился использовать традиционную монохроматическую живопись тушью для отражения современных западных художественных концепций, бросая вызов традициям [7, c. 7]. Однако по мере развития движения «Новая волна 85» такая модель творчества не могла сохраняться на протяжении длительного времени. Гу Вэньда осознал, что масштабные монохроматические картины тушью с их грандиозным сюрреализмом и символическим смыслом хотя и наносили удар по доминирующей в художественных кругах живописи в стиле реализма и социализма, однако не имели особого значения для искусства «Новой волны 85», причём сама сущность живописи не являлась проблемой. Проблема «абстрактной эстетики» была решена ещё в эпоху Василия Кандинского (1866–1944 гг.). Складывается ощущение, что дебаты вокруг «абстрактной эстетики» относятся к проблематике не истинного искусства, а ремесленно-декоративной живописи [6, c. 72]. Поэтому Гу Вэньда решил использовать концепции традиционной культуры Китая, чтобы «бросить вызов западной школе модернизма».

Рис. 4. Гу Вэньда. Сюрреалистичный горизонт. 1981. Бумага сюаньчжи на деревянной доске, тушь. Размеры: 458 х 183 см.

Выставка в мастерской Гу Вэньда в Ханчжоу

Fig. 4. Gu Wenda. Surreal horizon. 1981. Xuanzhi paper on wooden board, ink. Dimensions: 458 x 183 cm. Exhibition at Gu Wenda’s studio in Hangzhou

В окружении художественного творчества «Новой волны 85» Гу Вэньда испытал трансформацию с точки зрения отношения и направления культурной критики: его интерес к модернизму перешёл от сюрреализма к дадаизму и взглядам Марселя Дюшана (1887–1968 гг.) и Фрэнсиса Бэкона (1909–1992 гг.). Художник вспоминает, что в 1984 году «помимо влияния Дюшана и дадаизма испытывал преклонение перед Фрэнсисом Бэконом; экспансия разрушений и жестокости, а также мистицизм стали моими основными сюжетами» [8, c. 102]. Если мы говорим о том, что сюрреализм открыл Гу Вэньда композиционное мышление для сверхъестественных сюжетов в области искусства, то Дюшан, дадаизм и Бэкон дали художнику ин- струменты для отрицания и подрыва традиционных концепций.

Начиная с 1984 года, в работах Гу Вэньда появилось смешение иероглифов и пейзажной живописи шаньшуй, создав ощущение некоторой коллизии. Художник стремился использовать иероглифы как изображения, связанные с его ранними картинами «абстрактного шаньшуй». Такое соединение концептуально транслировало сомнения Гу Вэньда в интеллектуальных и мыслительных способностях человека. Иероглифы традиционно рассматриваются именно как проявление таких способностей, поэтому разрушая идеологию письменности, художник атаковал «авторитет» разума. В статье «Необъяснимые иероглифы» ( 非陈 述的文字 ), опубликованной в 1986 году, Гу Вэньда пишет о том, что «концепция» и «объяснение» формируются при помощи речи и письменности, но «первое – это письмена размышлений и структуры, а второе – языковые письмена выразительности» [7]. По мнению художника, письмена, не имеющие предварительно выстроенной структуры, приближены к чистому искусству, а речь и письменность представляют собой особый эстетический процесс.

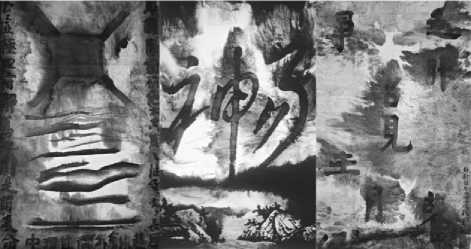

Для традиционной китайской живописи шаньшуй характерно, что, завершив картину, художник заполняет оставшиеся пустыми области, добавляя в них иероглифы: своё имя, поэтическую вставку, собственные воспоминания и иные повествовательные элементы, которые в совокупности называются ти-ба (题跋 – буквально «предисловие и послесловие»). Хотя такое проявление каллиграфии занимает значимое положение в истории китайской живописи, ти-ба не становится основным субъектом живописи, оставаясь лишь оттеняющим её дополнением. Однако в серии «Ликующий дух» (畅神) Гу Вэньда изменил эту практику, превратив иероглифы в эстетическую доминанту и центр живописи, полностью обновив визуальное впечатление от традиционной живописи шаньшуй. Термин «ликующий дух» впервые появился в трактате «Предуведомление к изображению гор и вод» (画山水序), написанном теоретиком живописи Цзун Бином (375–443 гг.) в период Южных династий. Первоначальный смысл фразы заключался в следующем: объект художественного творчества должен обладать жизненной силой, в основе которой находится средоточие воли субъекта. Взаимодействие субъекта и объекта помогает первому обрести истинное значение гуманизма и ценностей. Гу Вэньда ломает и заново перестраивает этот термин, размещая его на картине. Например, в произведении «Серия утерянных династий: созерцаемый мир» (рис. 5) иероглифы «ликующий дух» разбиты на множество частей и размещены на картине как элемент каллиграфии: читая упорядоченные и соединенные иероглифы в разных направлениях, зритель сталкивается с разными смыслами. Всё произведение выполнено в технике монохроматической живописи тушью, фон с образами из ранней живописи в жанре «абстрактный шаньшуй» контрастирует с каллиграфическими иероглифами, которые становятся основным элементом этой работы. За счёт подобного контраста реализуется трансформация распределения власти между письменностью и пейзажем шаньшуй – таким образом художник критикует идеологию традиционной живописи шаньшуй.

Рис. 5. Гу Вэньда. Серия утерянных династий: созерцаемый мир. Каллиграфия и живопись в технике прерывистой туши; тушь, бумага сюаньчжи, свиток на шёлке. Каждая часть триптиха 280 х 178 см. 1984. Слева направо: «Построение иероглифов», «Соединение иероглифов», «Деконструкция иероглифов»

Fig. 5. Gu Wenda. Lost dynasties series: contemplated world. Calligraphy and painting in intermittent ink technique; ink, xuanzhi paper, scroll on silk. Each part of the triptych 280 x 178 cm. 1984. Left to right: “Construction of Hieroglyphs,” ‘Joining of Hieroglyphs’, “Deconstruction of Hieroglyphs”

После 1986 года Гу Вэньда приостановил своё творчество, соединяющее деконструкцию иероглифов с живописью шаньшуй, и перешёл к исследованию таких художественных проявлений, как перформанс и инсталляция. Однако он по-прежнему продолжал рассматривать «искажение» как полноценный эстетический конструкт, сформировав тяготеющий к скептицизму культурный авангард китайского современного искусства 80-х годов через концепции письменности и тяготеющее к мистицизму содержательное наполнение.

В далёком прошлом человечество начало использовать изображения или символы для ведения записей. И в основе множества элементов письменности лежат именно изображения, однако в силу того, что многие языковые семьи представлены агглютинативными языками, развитие получило фонетическое письмо. Китайский язык – один из немногих моносиллабических языков, поэтому редкое иероглифическое письмо, где «форма» направлена на «звучание», сохранилось в нём и по сей день, что также лежит в основе самобытности народов, использующих китайский язык [3, c. 179]. С давних времён письмо выступает в качестве формы воплощения китайских иероглифов. Каллиграфические почерки прошли путь от выгравированных на костях и бронзе знаков цзягувэнь и цзиньвэнь до выведенных тушью лишу и цаошу и современных написанных шариковой ручкой и набранных на клавиатуре иероглифов. Письменность как будто совершенно отделилась от процесса письма «кистью», а традиционная практика письма осталась исключительно предметом технических обсуждений в плоскости использования инструментов. Возрождение живости письма и его философской составляющей стало важным вопросом, который Сюй Бин затрагивал в своей творческой практике в 1990-е годы.

После 1990 года Сюй Бин жил в США, и, хотя в тот период художественное движение «Новая волна 85» подошло к своему завершению, сформировавшееся в то время творческое направление, в рамках которого письменность использовалась как художественный медиум, сохранилось и по сегодняшний день. В период с 1994 по 1996 год Сюй Бин столкнулся с конфликтами в западной культуре и начал обдумывать и создавать систему письма, соединившую латиницу и китайские иероглифы. В работе «Основы квадратной английской каллиграфии» ( 英文方块字书法入门 – Square Calligraphy Classroom) художник использовал буквы английского алфавита как иероглифические графемы и ключи, сохранив эстетические особенности внешней формы китайских иероглифов. В отличие от «псевдо-иероглифов» в «Книге с небес», «квадратная английская каллиграфия» имела смысл и могла быть прочитана.

Экспонируя свою работу, Сюй Бин создал имитацию курса по базовому обучению каллиграфии, превратив выставочный зал в классную комнату с доской, партами и стульями, необходимыми письменными принадлежностями и наглядными пособиями. Художник также использовал учебник по «Основам квадратной английской каллиграфии», видеоплёнку с «Обучением квадратной английской каллиграфии» и используемую при изучении традиционной каллиграфии «Тетрадь по чистописанию». Посетители приходили на выставку, а оказывались в школе. Столкнувшись с абсолютно незнакомой «восточной каллиграфией английской культуры», участники обучения должны были концентрироваться на процессе письма как таковом, а не на содержании написанного. В действительности процесс подобного письма подчёркивал роль каллиграфии в развитии мышления: смотреть и читать недостаточно – только через практику самого «письма» можно сформировать философские взгляды на письменность.

Если нечитаемые «псевдо-иероглифы», использованные Сюй Бином в «Книге с небес», лишали автора власти, оставляя свободу трактовки читателю, то «Основы квадратной английской каллиграфии» через обучение читателей, напротив, наделяли автора властью. Такая перемена стала предвестником возвращения Сюй Бина от «псевдо-иероглифов» к истинной письменности.

После «квадратной английской каллиграфии» Сюй Бин начал исследовать связь между письменностью и изображениями, которые на Западе считаются кардинально различными и обособленными друг от друга, однако в Китае трансформация письменности в изображение может проходить весьма органично. Приёмы, используемые в традиционной китайской живописи шаньшуй, – штриховка косо поставленной кистью и точечная техника – напоминают графемы и ключи в иероглифах, образуя целостную форму через соединение различных элементов. Кроме того, работа над живописью и иероглифическим письмом очень близка с точки зрения движений. Поэтому каллиграфия создаёт условия для перерождения иероглифов в изображения.

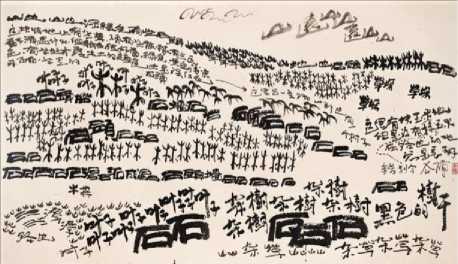

В 1999 году Сюй Бин начал апробацию использования иероглифов в «живописи с натуры». В работе «Читая пейзаж – Гималайский этюд» ( 读风 景 –– 喜马拉雅写生 (рис. 6)) всё изображение создано письменами: иероглиф «гора» ( 山 ) непосредственно становится горой, а «трава» ( 草 ) – лугом. Используя густую и бледную краску и варьируя расстояние между иероглифами, художник выстраивает уровни и плоскости картины. В основе такого способа соединения письменности и изображений лежит идея о том, что «живопись и каллиграфия имеют один источник» ( 书画同源 ). Очень часто мы описываем взаимоотношения между этими видами искусства через призму техники работы кистью и создания живописи, однако в произведениях Сюй Бина связующим звеном является семиотика. Как говорил сам художник: «…в моём случае писать картину – то же самое, что писать текст, я создаю картины с использованием письменности и языка и, проходя через этот опыт, обнаруживаю свою связь с идеей китайского искусства о единстве источника живописи и каллиграфии» [10, c. 15].

Рис. 6. Сюй Бин. «Читая пейзаж». 2001. Тушь, непальская бумага; размер: 100 х 174 см. Частная коллекция

Fig. 6. Xu Bing. “Reading Landscape”. 2001. Ink, Nepalese paper; size: 100 x 174 cm. Private collection

С одной стороны, иероглифы выступают в качестве структурных символов живописи, применяемых Сюй Бином для того, чтобы через изменение насыщенности цветов и размеров иероглифов выстраивать взаимодействие между цве- тами: чёрным, белым и серым, а также формировать визуальные образы; с другой стороны, читаемые иероглифы дополняют содержание картины, помогая зрителю понять, где изображены горы, камни, травы, деревья и звери. Внимательно приглядевшись, можно заметить, что помимо иероглифов, описывающих изображённые объекты, на картине есть фразы-комментарии: например, река на краю картины изображена не многократным повторением соответствующего иероглифа (河), а словами «за нижней гранью тоже течёт река». Есть и другие фразы, описывающие пейзаж: «густой туман», «пошёл дождь», «белые облака окружают чёрные горы», и даже целое предложение, как будто взятое из истории: «говорит хозяйка этой земли, у неё есть два сына». Художник превратил услышанное и увиденное в текст и поместил письменные знаки на картину, поэтому иероглифы не только сформировали изображения, но и взяли на себя акустическую функцию: наслаждаясь видом иероглифов и читая их как содержательный текст, зритель оказывается в окружении звуков, пространства и литературы, создающих эффект присутствия в изображённом пейзаже. Подобный опыт выходит за рамки традиционного любования пейзажной живописью шаньшуй, пытаясь создать интертекстуальные отношения между письменным текстом и изображениями, а направленность иероглифов придаёт большую истинность духовным образам, воспринимаемым зрителем.

После «текстовых этюдов» Сюй Бин создал серию инсталляций, объединявших живопись шаньшуй и текст. Например, работа «Читая пейзаж – Письменный сад» ( 读风景 –– 文字的花园 ) представляет собой тысячу пластмассовых пиктограмм, воспроизводивших и дополнявших пейзаж, находившийся за окном выставочного зала. Внутри помещения висели традиционные пейзажные картины шаньшуй, содержание которых Сюй Бин распространил на весь выставочный зал при помощи письменных текстов, превратив нарисованных птиц в пиктографических и позволив им вылететь за пределы картины, взаимодействуя с окружающим зрителя пространством. На этот раз, чтобы понять письмена, не требовалось специальное обучение; художника больше не занимали и различия между символами в разных культурах – наиболее важным вопросом стало понимание природы через используемые нами символы.

Письменные тексты, письменность и изображения являются неотделимыми друг от друга элементами живописи Сюй Бина. Такой творческий приём позволяет по-другому взглянуть на традиционную живопись. Заимствуя и критикуя части современного западного искусства, художник построил самобытную систему китайского современного искусства, а также внёс свой лингвистический и методологический вклад в развитие философии современного искусства Китая в контек- сте будущей истории мирового современного искусства [11–15].

Выводы

«Новая волна 85» породила использование китайских иероглифов в качестве художественного медиума. Автор выделяет две причины появления этого феномена. Во-первых, начиная с 1950-х годов, многочисленные указания по «упрощению иероглифов», издаваемые правительством, привели к тому, что участились случаи хаотичного или ошибочного написания иероглифов. Создание и изменение письменности со стороны правительства закономерно оказало существенное влияние на деконструкцию иероглифов в искусстве с использованием письменности. Во-вторых, формы визуального проявления такого искусства были тесно связаны с тенденцией к использованию красного цвета в поощряемых государством да-цзыбао периода культурной революции, а также с особой формой письменности, использовавшейся в дацзыбао.

С 1980-х годов по сегодняшний день в работах Гу Вэньда и Сюй Бина часто встречается художественное объединение традиционной живописи шаньшуй и китайских иероглифов. В данной работе была предпринята попытка заново осмыслить синтез традиционной китайской живописи и современного искусства через анализ того, как оба художника соединяли иероглифы с живописью шаньшуй и использовали разные формы выражения для общих сюжетов.

В своей ранней живописи Гу Вэньда пытался применять западные философские концепции и формы современного западного искусства (в особенности сюрреализма) для трансформации традиционных китайских пейзажей шаньшуй в абстрактную живопись. Осознав ограничения такой модели творчества, художник начал использовать иероглифы в качестве образов, вводя их в свои ранние абстрактные «пейзажи шаньшуй». Переворачивая, выворачивая и намеренно допуская ошибки в иероглифах, художник вступал в конфликт с живописью, разрушая сохранявшуюся с глубокой древности стандартную идеологию письменных текстов и шаньшуй. Хотя этот период творчества продолжался не очень долго, он авангардно бросил вызов консерваторам 1980-х годов.

В отличие от Гу Вэньда, концентрировавшегося на трансформации пейзажей шаньшуй, Сюй Бин с самого начала пришёл к творческой модели «псевдо-иероглифов», используя приём создания иероглифов, чтобы оспаривать идеологию власти. В 1990-е годы после переезда в США творчество художника начало смещаться в сторону того, чтобы использовать письменность с пользой для современной культуры. В этот период Сюй Бин соединил традиционную китайскую живопись интеллектуалов-литераторов с каллиграфией, погружаясь во взаимопревращения письменности, каллиграфии и изоб- ражений. Трансформация модели экспонирования также позволила произведениям Сюй Бина стать более публичными и функциональными: по словам самого художника, служить обществу и народу.

В содержательно глубокой художественной практике таких художников, как Гу Вэньда и Сюй Бин, наблюдалось стремление отойти от западоцентричной композиции и преодолеть дуализм «соперничества между Китаем и Западом» и «соперничества между древностью и современностью», что открыло китайскому искусству возможность создания современной структуры.