Психическая деятельность мозга: «ключ» к познанию

Автор: Юматов Е.А.

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) Электронный ресурс @vestnik-rsias-online

Рубрика: Медико-биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается происхождение субъективного состояния человека. Впервые показано, что субъективные со стояния человека можно дистанционно объективно регистрировать. Установлено существование «психогенного по ля», отражающего субъективное состояние головного мозга человека. Показано дистанционное влияние субъективно го состояния человека на физико химические показатели крови. Описано взаимодействие нейрофизиологических и субъективных процессов в системной организации целенаправленного поведения. Представлена принципиальная схема формирования субъективного состояния мозга, основанная на обратном влиянии психогенного поля на ней ронные молекулярные процессы (самоиндукция в мозге). Предложена парадигма, рассматривающая происхождение субъективного состояния и возможность существования уникальных для живого мозга физических явлений и мозго вых полей.

Психика, сознание, субъективное состояние, мозг, психогенное поле, парадигма происхож, дения субъективного

Короткий адрес: https://sciup.org/14315536

IDR: 14315536

Текст научной статьи Психическая деятельность мозга: «ключ» к познанию

I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia

В статье рассматривается происхождение субъективного состояния человека. Впервые показано, что субъективные состояния человека можно дистанционно объективно регистрировать. Установлено существование «психогенного поля», отражающего субъективное состояние головного мозга человека. Показано дистанционное влияние субъективного состояния человека на физико-химические показатели крови. Описано взаимодействие нейрофизиологических и субъективных процессов в системной организации целенаправленного поведения. Представлена принципиальная схема формирования субъективного состояния мозга, основанная на обратном влиянии психогенного поля на нейронные молекулярные процессы (самоиндукция в мозге). Предложена парадигма, рассматривающая происхождение субъективного состояния и возможность существования уникальных для живого мозга физических явлений и мозговых полей. Ключевые слова: психика, сознание, субъективное состояние, мозг, психогенное поле, парадигма происхождения субъективного.

The paper discusses the origin of a human subjective state. The goal of this study is to future explore the human subjective states which are can be registered remotely and objectively. Recently we have established the existence of a «psychogenic field», which are most likely reflecting on the human brain subjective state. The author analyses the remote influence of a human subjective state on the blood physical and chemical parameters. We have submitted the schematic diagram of formation of subjective human brain activity, based on biofeedback action of a psychogenic field to the neural molecular processes (a self-induction in a brain). The paper describes the interrelation of neurophysiologic and subjective processes in the system organization of goal-seeking behavior and suggests a paradigm presuming the existence of physical phenomena unique for the living brain and brain fields, and their role in the origin of a subjective state. Key words: mentality, consciousnes, subjective state, brain, psychogenic field, paradigm of a subjective state origin.

Посвящается Организатору и первому Президенту Русской секции Международной Академии Наук Академику К. В. Судакову

Проблема субъективной деятельности мозга

Сознание, мысли, чувства, эмоции характеризуют психическую деятельность головного мозга, проявляющуюся в субъективном восприятии человеком самого себя и окружающего мира. Головной мозг является уникальной организацией в живой природе, обладающей способностью к самовосприятию, к самоощущению, — всё то, что называется субъективным, психическим состоянием, выражающим отношение к себе, к чему-нибудь или к кому-нибудь [2, 9, 11, 31, 33, 35].

Рассматривая проблему субъективной деятельности мозга, К. Поппер [2008] писал: «Мы живём в мире физических тел и сами являемся физическими телами. Но когда я с вами говорю, я обращаюсь не к вашим телам, а к вашему сознанию. И здесь возникает вопрос о взаимоотношениях между этими двумя мирами, миром физических состояний или процессов и миром психических состояний или процессов. Этот вопрос и есть психофизическая проблема».

По мнению С. Л. Рубинштейна [13, 14] существуют три основных взгляда на эту психофизическую проблему: психофизический параллелизм, психофизическое взаимодействие и психофизическое единство. Сам С. Л. Рубинштейн придерживался представления о единстве психического и физического, и не противопоставлял материальное идеальному: «Мир един, его единство состоит в материальности, и поэтому не следует выводить психические функции за пределы материального мира».

Материя по определению — это любая объективная реальность. В природе существуют разные формы материи. — Есть структурно-корпускулярная материя, имеющая массу. Есть полевая материя. И есть космическое пространство, которое реально существует и обладает свойствами: вмещать в себя материальные объекты, обладать протяжённостью, искривляться под действием гравитации космических тел и влиять на распространение излучений.

Разделение в мозге процессов на материальные и духовные — условно. Всё, что мы можем обнаружить, зарегистрировать, — мы считаем материальным, а всё, что ощущаем сами в себе, в своём субъективном состоянии — это духовное. На самом деле — это единые, взаимосвязанные процессы в особой уникальной организации, какой является живой мозг. Поэтому рассуждения о материальности или нематериальности субъективной функции мозга ничего дают её для понимания.

Возникновение субъективных состояний явилось важнейшим фактором эволюции живых существ, определяющим саморазвитие жизни. Субъективные состояния служат мощным внутренним стимулом, побуждающим организм к активным действиям для достижения цели и характеризующим все грани мироощущения в жизни. Они стали своего рода направляющей силой в выживании и самосохранении животного, и в целом вида. В главном своём проявлении субъективное состояние отражает вектор стремления: избежать всё, что вредное, и достичь полезное.

Первоначально субъективные состояния появились в мозге в виде ощущений, эмоций, которые стали своего рода «пеленгом» существующих в организме жизненно важных потребностей и их удовлетворения. На более поздних этапах развития мозга к ним добавились мыслительные процессы, отражающие внешние связи в окружающей среде. В дальнейшем на базе этой мыслительной функции мозга развилось и закрепилось самое мощное средство приспособления и выживания — разумная, интеллектуальная деятельность.

Формирование наиболее простых форм поведения, закреплённых на генетическом уровне, происходит без участия субъективного состояния, т. к. в нём нет никакой необходимости. Эти инстинкты строятся по рефлекторному принципу в виде фиксированных действий, жёстко привязанных к определённым стимулам и условиям.

Более сложные формы поведения, допускающие свободу выбора, стали возможными, благодаря появлению субъективного состояния, обеспечивающего стратегическое направление деятельности в постоянно меняющихся условиях. Без становления субъективного само восприятия себя и окружающего мира был бы невозможен дальнейший эволюционный прогресс. Наличие субъективной оценки внешней ситуации и внутреннего состояния стало решающим фактором эволюции.

В литературе много публикаций по проблеме субъективной деятельности мозга. Среди них: философские статьи; психологические, в которых описываются внешние формы психической деятельности; клинические работы, рассматривающие нарушения психических функций при различных заболеваниях; нейрофизиологические, в которых авторы пытаются выявить корреляты и коды ментальных когнитивных, сенсорных функций мозга, в том числе и с помощью функциональной МРТ. Однако среди них нет работ по изучению природы (происхождения) субъективной деятельности мозга. Ряд исследователей отмечают, что субъективная сторона деятельности мозга всё ещё остаётся одной из тайн природы, а некоторые из них считают, что эта проблема является непознаваемой.

В настоящее время существует целый ряд косвенных методов регистрации психофизиологического состояния человека, основанных на записи соматовегетативных показателей: АД, ЭКГ, ЧСС, частоты дыхания, КГР и пр. которые отражают функции отдельных органов [5]. При этом, как таковое, субъективное внутреннее состояние организма не регистрируется.

Особо следует отметить различие между внутренними субъективными состояниями и их физиологическими проявлениями. Например, эмоции относятся к субъективному состоянию, а эмоциональные реакции — это физиологические проявления эмоций в виде различных поведенческих, голосовых и соматовегетативных реакций, которые могут быть зарегистрированы.

В деятельности мозга имеет место двойственность: с одной стороны, существуют нейрофизиологические процессы; с другой стороны, возникают связанные с ними субъективные состояния, характеризующие все грани мироощущения в жизни [4, 6]. Безусловно, эти две сути деятельности мозга взаимосвязаны между собой и составляют единое целое.

Огромные достижения современной нейрофизиологии, основанные на структурно-морфологических, электрофизиологических, нейрохимических, молекулярных, генетических исследованиях, компьютерной томографии и пр., сами по себе не позволяют раскрыть духовные функции головного мозга. Какие бы в мозге не регистрировались процессы: электроэнцефалограмма (ЭЭГ), нейронная активность, нейрохимические и молекулярные реакции и пр., в них невозможно увидеть внутренние переживания: мысли, эмоции, чувства и пр.

Функциональная магниторезонансная томография (МРТ) в настоящее время позволяет прижизненно видеть активность и участие практически всех структур мозга при различных формах психической деятельности. Тем не менее, столь скрупулёзные аналитические исследования мозга человека не позволяют понять происхождение субъективного состояния. Даже, если представить высочайшую разрешающую способность функциональной МРТ, с помощью которой можно было бы видеть активность каждого из миллиардов нейронов мозга, то и в этом случае, мы бы всё равно не смогли бы понять, как же зарождается субъективное в деятельности мозга.

В нейрофизиологических реакциях с одной стороны можно вычленить афферентные сенсорные потоки, которые могут быть использованы, например, для визуализации изображения. С другой стороны в нейрофизиологических процессах представлены эффекторные механизмы запуска двигательных, моторно-речевых, мимических, вегетативных реакций, инициируемые мыслью, эмоциями, воспоминаниями.

Опираясь только на нейрофизиологические методы, в принципе невозможно объяснить происхождение субъективной деятельности мозга. Можно считать глубоким заблуждением, когда исследователи утверждают, что, регистрируя электрофизиологические процессы: активность нейронов, ЭЭГ, они раскрывают природу мысли, чувства и пр. субъективных состояний.

По этому поводу Н. П. Бехтерева (1990) писала: «…вряд ли полный код мыслительных процессов будет раскрыт только за счёт импульсной активности нейронов и нейронных популяций… Решение задачи лежит не только в сфере прижизненной физиологии и биохимии, но и в наиболее тонкой ветви биохимии — биологии молекулярных процессов».

Рассматривая проблему происхождения субъективного, Т. Нагель [8] отмечал существование огромного «провала» между описанием психических явлений, — «субъективной реальности» и нейрофизиологическими процессами. Он писал: «Параллельное описание нейрофизиологических процессов и ментальных состояний, ими вызываемых (?) или им сопутствующих (?) никак не помогает ответить на вопрос, как поведение нейронной сети порождает субъективные состояния, чувства, рефлексию и другие феномены высокого порядка. Без смены фундаментальных представлений о сознании такой провал в объяснении, преодолён быть не может».

Выдающийся психолог А. Н. Леонтьев [7] полагал, что «никакое прямое соотнесение между собой психических и мозговых физиологических процессов проблемы ещё не решает».

Используя компьютерную томографию мозга, картирование экспрессии генов в разных структурах мозга, многоканальную запись нейронной активности, полиграфическую регистрацию электроэнцефалограммы, можно выявить лишь участие и взаимодействие различных структур мозга в организации поведения, обучения, памяти, эмоций, мышления. Однако эти исследования нисколько не приближают нас к пониманию происхождения самих субъективных состояний. Мы не можем объяснить, каким образом из кодов нервных импульсов, из взаимодействия различных структур мозга в электрофизиологических процессах и пр. зарождается самоощущение субъективного состояния.

В деятельности мозга присутствуют две стороны: видимая, характеризующаяся регистрируемыми нейрофизиологическими параметрами; и скрытая, — духовная, проявляющаяся в субъективном восприятии человека самого себя и окружающего мира. Когда мы изучаем мозг, мы видим только «внешнюю, надводную часть айсберга, внутренняя, подводная — субъективная часть» остаётся недоступной для исследования нейрофизиологическими методами.

Психофизиология, призванная изучать происхождение психических процессов в деятельности мозга, по существу ограничивается либо регистрацией внешних поведенческих и соматовегетативных проявлений психической деятельности, либо рассматривает участие и взаимодействие тех или иных структур мозга в корреляции с субъективными состояниями.

У ряда нейрофизиологов сложилось скептическое отношение к непосредственному изучению субъективной деятельности мозга, вызванное тем, что, опираясь на современные нейрофизиологические методы, невозможно рассматривать происхождение субъективного, и все рассуждения на эту тему являются не продуктивными и не имеющими никакого отношения к пониманию природы субъективного. Более того, можно видеть явное непонимание этой фундаментальной проблемы и чуть ли не вынос её из сферы научных исследований. Субъективная деятельность мозга оказалась за гранью научных исследований, и для нейрофизиологии она, как бы ни существует. По этому поводу Лауреат Нобелевской премии Ф. Крик сказал: «В среде нейрофизиологов любые попытки разговоров о сознании воспринимались как первые признаки приближающегося старческого слабоумия» [32, 35].

Вопрос о том, каким же образом мозг порождает внутренний субъективный мир, остаётся одной из величайших загадок природы. В настоящее время в науке не существуют даже гипотетических, логических конструкций, объясняющих происхождение субъективных состояний в нейрофизиологических процессах.

Оптимистичное мнение о возможности познания субъективной деятельности мозга высказывали И. П. Павлов (1951), Sperry R. W. (1952), П. К. Анохин (1968), Н. П. Бехтерева (1990), К. В. Судаков (2010), которые настоятельно призывали изучать происхождение такой уникальной функции мозга, как субъективная, психическая деятельность [1, 3, 9, 16, 36].

И. П. Павлов [9] писал: «Наступает и наступит, осуществится естественное и неизбежное сближение и, наконец, слитие психологического с физиологическим, субъективного с объективным — решится фактически вопрос, так долго тревоживший человеческую мысль! И всяческое дальнейшее способствованию этому слитию есть большая задача ближайшего будущего науки».

Эта же мысль прозвучала и в обращении Лауреата Нобелевской премии Р. Сперри [36]: «Изгоняемые из научного объяснения в течение долгого времени субъективные состояния и свойства должны, образно говоря, занять водительское сидение в теории мозговой деятельности как венца эволюции».

По этому поводу П. К. Анохин [1]писал: «Конкретные механизмы рождения субъективного сознания не поддаются пока аналитическому описанию, однако их точная информационная связь с исходными параметрами объективного мира не может быть подвергнута сомнению». Такого же мнения придерживался К. В. Судаков [17], который в последние годы особое внимание уделял информационным аспектам психической деятельности.

Огромный разрыв между современными знаниями в области нейрофизиологии мозга и представлениями о его психических функциях связан с тем, что при изучении мозга всегда использовались методы: морфологические, физические, химические, основанные на знаниях, явлениях, законах физики и химии, открытых в неживой природе.

В живом организме и, в частности, в мозге могут возникать такие физические явления и процессы, которых в принципе нет, и не может быть в неживой природе. Этот тезис имеет принципиальное значение для понимания сути субъективной деятельности мозга.

Субъективное состояние присуще только живой организации и отсутствует в неживой природе. Поэтому невозможно объяснить происхождение психических функций мозга, опираясь только на законы неживой природы.

В наших исследованиях мы пытаемся найти принципиальные другие научные методы и подходы для изучения происхождения субъективной деятельности мозга. При этом мы исходим из сформулированного нами методологического принципа, что «субъективные процессы можно непосредственно регистрировать и изучать только с помощью и при участии живых структур» [20, 21].

Дистанционно-полевые проявления субъективного состояния человека

Используя этот принцип, мы разработали метод и с помощью специальных индикаторов впервые установили возможность прямой дистанционной регистрации субъективного состояния человека при различных эмоциональных и мыслительных тестах [22—26].

При участии известных специалистов в области физиологии и физики: академика РАН А. С. Бугаева, академиков РАМН: К. В. Судакова, В. Г. Зилова, профессоров: О. В. Бецкого, Я. И. Левина, В. В. Раевского, Я. А. Хананаш-вили, была проведена научная экспертиза достоверности полученных результатов. Рецензии и заключения приведены в монографии [22].

При всём том, что достоверность представленных результатов с использованием индикаторов субъективного состояния не вызывает сомнения у нас и у экспертов, нам всё же хотелось иметь дополнительные доказательства прямой объективной регистрации субъективного состояния в «слепых» тестах, полностью исключающих скептический взгляд на полученные результаты [27].

Для регистрации субъективного состояния человека в качестве биологического субстрата мы использовали кровь, которая является универсальной многокомпонентной жидкостью, содержащей клеточные элементы и белково-коллоидные, электролитные растворы.

При проведении этих серий опытов был поставлен вопрос, возможно ли дистанционное влияние субъективного состояния испытателя непосредственно на кровь и, в частности, на скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и рН крови?

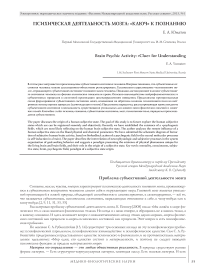

Регистрация СОЭ производилась по стандартной методике Панченко. В клинических условиях у здорового мужчины брались 2 мл крови с добавлением антикоагулянта ЭДТА.

В первый штатив помещался капилляр с кровью, не подвергнутой нами каким-либо субъективным влияниям (контрольный тест).

Во втором штативе находился капилляр с кровью, к которому подходил испытатель в нейтральном субъективном состоянии (нейтральный тест). Нейтральный контроль необходим был для того, чтобы исключить какие-либо возможные посторонние влияния испытателя на СОЭ крови, например, связанные с движением и подходом испытателя к штативу, с тепловым, электромагнитным, электростатическим воздействием одежды испытателя и пр.

К третьему штативу, содержащему капилляр с кровью, подходил испытатель, находившийся в выраженном субъективном состоянии (субъективный тест), которое провоцировал одним из описанных нами [22, 25] способов, — воображаемым, мыслительным. Для этого испытатель сосредотачивался на чём-то эмоционально значимом, в виде какого-то желания, и тем самым вызывал у себя состояние напряжения.

В экспериментах испытатель подходил последовательно пять раз подряд ко второму штативу (нейтральный тест), а затем пять раз к третьему штативу (субъективный тест) с интервалом несколько секунд. В отдельных исследованиях число подходов к штативам колебалось от одного до десяти. Во время субъективного воздействия штатив с капиллярами находился в горизонтальном положении и был ориентирован таким образом, чтобы верх-

Рис. 1. Изменение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) крови человека после дистанционного влияния на кровь субъективного состояния испытателя.

СОЭ в мм. К — контрольный тест; Н — нейтральный тест; С — субъективный тест. Достоверные различия * — p < 0,05 между тестами С и К, Н.

ний конец капилляров был направлен в сторону испытателя. Все три теста проводились в одних и тех же условиях, в одно и то же время, и с одной и той же кровью человека. Постановка штативов в вертикальное положение производилась одновременно. Снятие показаний СОЭ выполнялось через один час.

Сравнивались результаты показаний СОЭ в трёх разных капиллярах: один, из которых отражал результаты «контрольного теста», второй, — «нейтрального теста», — без субъективного воздействия, и третий, «субъективного теста», — под влиянием субъективного состояния испытателя. Достоверность результатов устанавливалась по критерию Стьюдента. Результаты исследования представлены на рис. 1.

Полученные результаты демонстрируют достоверные различия СОЭ между контрольным, нейтральным и субъективным тестами [27]. Под влиянием субъективного состояния СОЭ всегда снижалась до значений от 1. 5 мм до 2. 5 мм и, чем выше было исходная величина СОЭ в контрольном тесте у данного человека, тем больше были различия СОЭ между контрольным тестом и субъективным тестом. Вместе с тем, не выявлены достоверные различия между показателями СОЭ в контрольном и нейтральном тестах. Это указывает на отсутствие влияния на кровь нейтрального субъективного состояния испытателя.

Уменьшение СОЭ под влиянием субъективного состояния наблюдалось при нахождении испытателя на расстоянии не более одного метра от штатива.

В наших исследованиях мы не обнаружили изменения СОЭ при воздействии выраженного субъективного состояния испытателя на кровь больного человека и на собственную кровь испытателя.

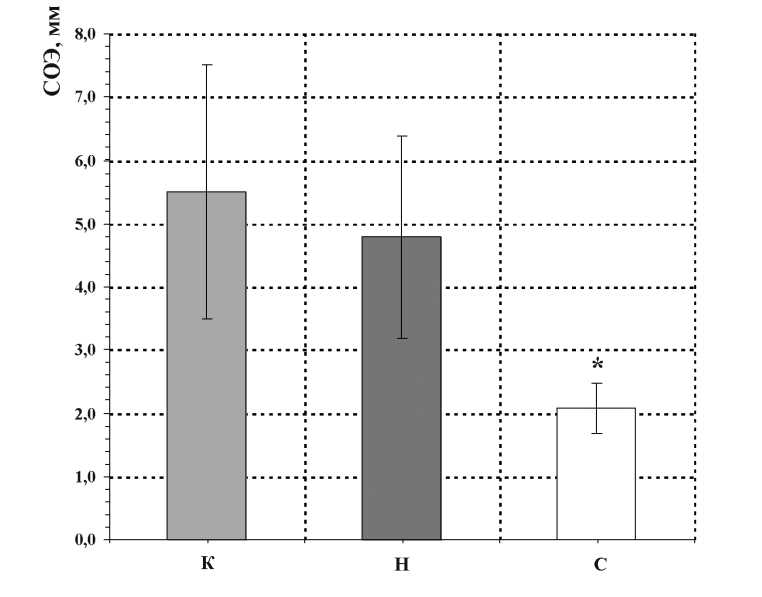

В следующих сериях опытов мы [28] провели исследование дистанционного влияния выраженного субъективного состояния испытателя на рН крови человека. При этом использовали цифровой рН-метр фирмы «Mettler Toledo» с точностью 0. 01 ед. рН.

Донорская кровь (3—6 мл) с добавлением антикоагулянта ЭДТА здоровых мужчин в возрасте 25—35 лет была получена из Центра крови 1 МГМУ им. И. М. Сеченова.

Регистрацию рН производили в двух стаканах, один их которых был опытный, а другой контрольный. В 100 мл бутылочной питьевой воды «Родник» был добавлен 1 мл донорской крови здорового мужчины. Разведённую в воде гемолизированную кровь поровну разделяли на два стакана.

К первому стакану (опытный) с гемолизированной кровью экспериментатор подходил в выраженном субъективном состоянии. Выполнялось от 1 до 8 циклов субъективного воздействия на первый стакан (опытный) с гемолизированной кровью.

Рис. 2. Дистанционное влияние выраженного субъективного состояния человека на рН крови.

Обозначения. 1 — первый стакан, опытный, на который оказывалось дистанционное воздействие субъективным состоянием. 2 — второй стакан, контрольный, без субъективного воздействия. Регистрация рН в 1-ом стакане: после однократного субъективного воздействия — С. В. — 1 и после восьмикратного субъективного воздействия — С. В. — 8. Регистрация рН в 2-ом стакане: контрольные измерения К-0, К-1, К-8. Т — 24. 3° —24. 5°С. N — число измерений рН — 60. Достоверность различий * между С. В. —1 и К—1, С. В. —8 и К—8 равна: p < 0,01.

На второй (контрольный) стакан с гемолизированной кровью никакого воздействия не производилось. После каждого субъективного воздействия проводилось многократное от 5 до 20 раз последовательное измерение рН в каждом (опытном и контрольном) стакане. Одновременно регистрировалась температура гемолизированной крови в стаканах. Статистическая обработка результатов в программе Excel по критерию Стьюдента.

Первоначально измеряли рН воды и провели контрольные эксперименты, в которых было показано, что субъективное состояние испытателя не влияет на рН воды.

Результаты экспериментов показали высоко достоверное изменение рН в щелочную сторону гемолизированной крови при дистанционном, бесконтактном влиянии на неё выраженного субъективного состояния человека (рис. 2).

Различия между рН гемолизированной крови в опытном и в контрольном стаканах увеличивались по мере многократного субъективного воздействия.

При разведении крови в дистиллированной воде, в физрастворе, в изотоническом растворе глюкозы мы не обнаружили эффекты дистанционного влияния субъективного состояния человека на рН крови.

В проведённых нами исследованиях впервые достоверно установлено, что субъективное состояние мозга человека оказывает влияние на физико-химические свойства крови [27].

Бесконтактное дистанционное влияние субъективного состояния может осуществляться только посредством поля, создаваемого самим биологическим объектом — мозгом человека. Это мозговое поле названо нами «психогенным полем», поскольку оно отражает психическое, субъективное состояние человека [25, 26].

При изучении субъективного состояния мозга человека мы впервые подошли к тем физическим полевым процессах, которые могут быть только в живом организме. Полученные данные убедительно доказывают существование дистанционно-полевого эффекта субъективного состояния человека.

В свете эти данных естественно возникают вопросы о происхождении психогенного поля, — с каким мозговым субстратом связано его существование? В предстоящих исследованиях перед нами стоят вопросы, на какие биологические микроструктуры воздействует субъективное состояние, и какие молекулярные перестройки происходят под влиянием субъективного состояния? Ответы на эти вопросы требуют дальнейших исследований.

Во всей проблеме субъективной деятельности мозга существует основной вопрос, — каким же образом в уникальной, живой организации, какой является мозг, в принципе может возникать субъективное состояние в ви- де самоощущения? Иначе говоря, какая должна быть психофизическая организация, которая способна воспроизводить субъективное отношение к самой себе?

В своей работе S. Hameroff [34] гипотетически связывает возникновение субъективной активности мозга со структурой и функцией нейронных микротрубочек. Автор высказывает предположение, что субъективное состояния мозга возникает на квантовом уровне его организации, и мозг является квантовым компьютером. По мнению автора: «мозг создаёт своё субъективное состояние в деятельности нейронов на уровне цитоскелета микротрубочек».

Однако эти теоретические взгляды автора не подкреплены экспериментальными исследованиями и не представлены доказательства их связи с субъективной деятельностью мозга. Они не позволяют понять, как же мозг, в отличие от компьютеров и прочих неживых систем, создаёт своё внутреннее субъективное состояние, т. е. сам себя ощущает?

Для понимания природы субъективного состояния необходимо представить себе принципиальную схему мозговой организации, способной воспроизводить в себе субъективные самоощущения.

По нашему мнению, такая мозговая организация должна создавать в своей молекулярной структуре специфические полевые процессы, вторично воздействующие на нейрофизиологические механизмы.

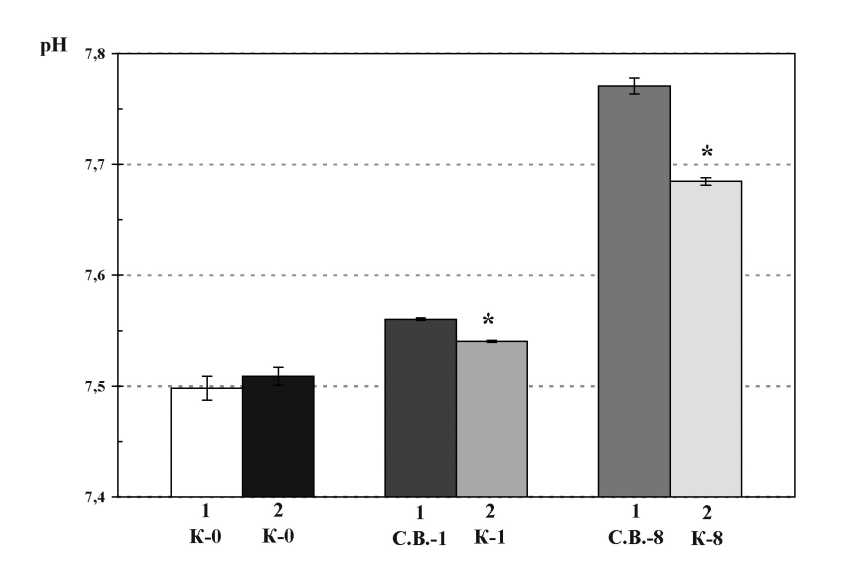

Известно «обратное действие» электромагнитного поля на процессы возникновения и проведения возбуждения в. возбудимых клетках: в нейронах, в нервах, мышцах. На примере деятельности нейрона или мышцы можно видеть, что первично возникающие мембранные ионные токи, генерируют потенциал действия, синаптический потенциал, которые посредством распространяющегося поля (электротонический эффект) воздействуют на близлежащие электровозбудимые структуры, последовательно вызывая в них процессы распространения возбуждения. Полевое электротоническое воздействие способно влиять на возбудимость нервных клеток.

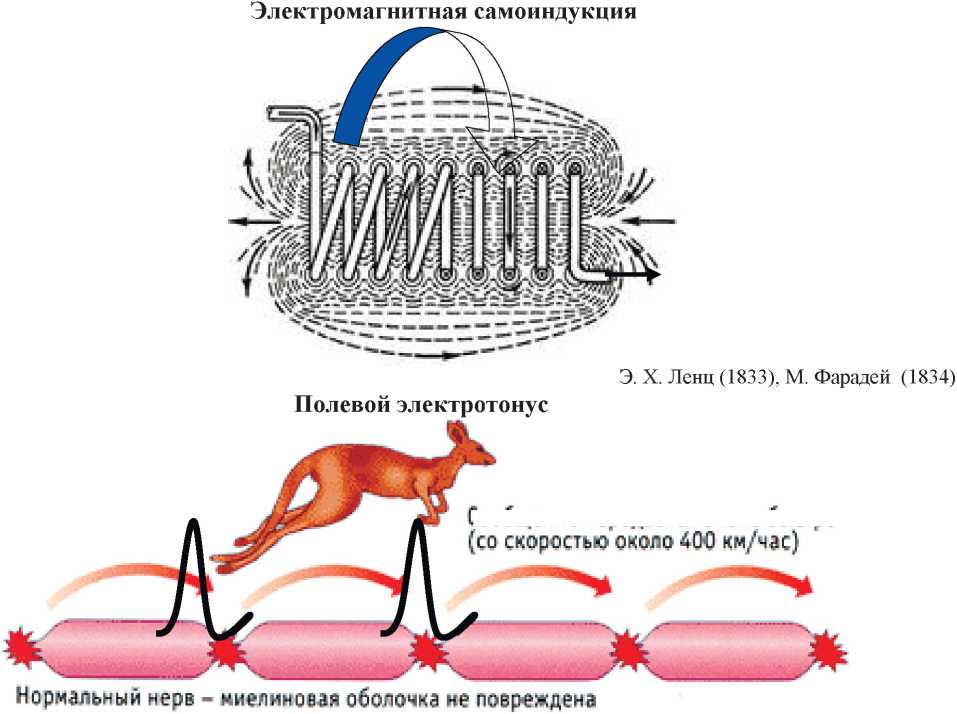

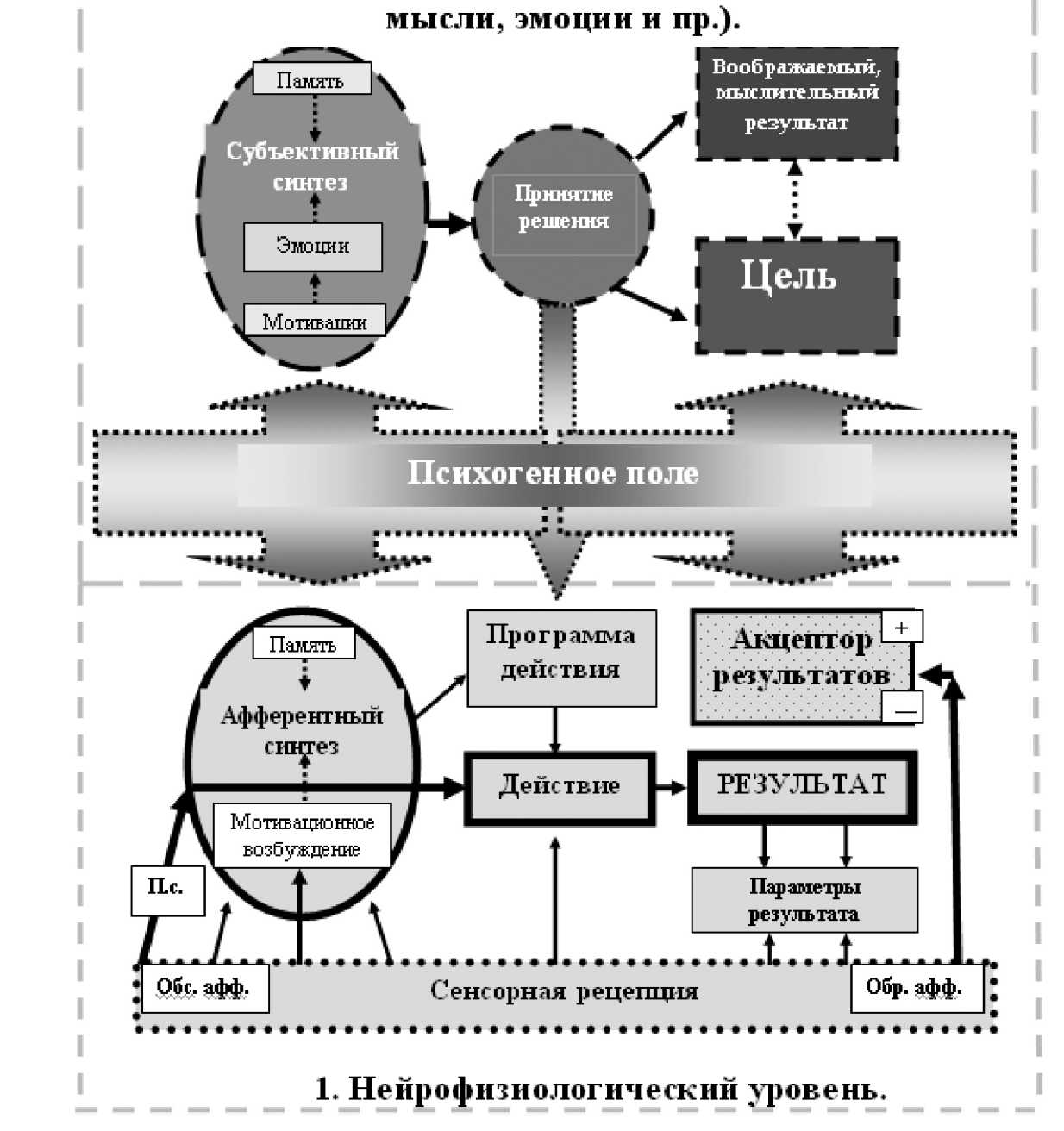

Опираясь на представления о физической самоиндукции Э. Х. Ленца (1833) и М. Фарадея (1834); об электро-тоническом действии поля на возбудимые клетки (И. Тасаки, 1957) и, исходя из полученных нами экспериментальных данных, мы предложили принципиальную схему формирования субъективного состояния мозга (рис. 3, 4), основанную на замкнутых полевых эффектах.

И. Тасаки(1957)

Сообщен не передается очень быстро

Рис. 3. Замкнутые физические и биофизические полевые эффекты.

Рис. 4. Самоиндукция в мозге. Гипотетическая принципиальная схема формирования субъективного состояния мозга. Обратное влияние психогенного поля на нейронные молекулярные процессы.

По нашему мнению генерируемое мозгом психогенное поле оказывает обратное вторичное влияние на нейронные молекулярные процессы, вызывая в деятельности всего мозга субъективное состояние. Нейронные структуры головного мозга являются «генератором» специфического мозгового поля и одновременно «экраном», на которое воздействует это поле. В этих процессах можно видеть «обратное действие» поля, порождённого нервной тканью. Это характеризует замкнутый цикл само восприятие процессов, происходящих в нейронных структурах мозга. По аналогии с физикой можно назвать обратное влияние поля на структурно-молекулярные процессы в мозге, как «самоиндукция мозга» [29].

В предстоящих исследованиях перед нами стоит вопрос, какие в молекулярные структуры мозга являются источником психогенного поля и какие молекулярные образования воспринимают это поле?

Системное взаимодействие нейрофизиологических и субъективных процессов в деятельности мозга

Теория функциональных систем, разработанная П. К. Анохиным [1] и широко представленная в работах многих других исследователей [15, 19], указывает на узловые нейрофизиологические механизмы в деятельности мозга, с которыми связано формирование целенаправленного поведения и происхождение эмоциональных и мыслительных процессов.

Однако в центральной архитектуре поведенческого акта отражена только нейрофизиологическая составляющая мозговых процессов и не представлена организация субъективных процессов. Субъективное остаётся как бы «за кадром», только подразумевается, что оно существует.

Функциональная система целенаправленного поведения имеет две взаимосвязанных и объединённых в единое целое подсистем: нейрофизиологической и субъективной [26, 37]. Единство не исключает системное взаимодействие нейрофизиологических и субъективных процессов в деятельности мозга (рис. 5).

Структурно-нейрофизиологический компонент функциональной системы не может осуществлять свою результативную деятельность без участия субъективной сферы, равно как и субъективная подсистема формируется на основе нейрофизиологических процессов.

Нейрофизиологический уровень является основой для восприятия окружающей среды и внутреннего состояния организма; для реализации различных форм поведения и регуляции жизнедеятельности организма.

На нейрофизиологическом уровне осуществляется восприятие всех сенсорных потоков возбуждения от органов чувств, формируются биологические мотивации, компоненты памяти, связанные с запоминание и хранением информации, эфферентные, командные программы, управляющие движением и поведением, все соматические и вегетативные реакции, происходит оценка полученного результата.

-

2. Субъективный уровень (чувства, сознание,

Рис. 5. Схема функциональной системы целенаправленного поведения: взаимодействие нейрофизиологических (1) и субъективных (2) процессов в деятельности мозга.

Обозначения: П. с. — пусковой стимул, Обс. афф. — обстановочная афферентация, Обр. афф. — обратная афферентация.

На субъективном уровне осуществляется осмысление всей поступающей в мозг информации, формируются социальные мотивации, происходит инициация извлечения необходимой информации из памяти, появляется цель, и возникают все психологические проявления, такие, как сознание, мышление, эмоции и пр. Основные психические функции мозга: свобода воли, постановка цели, выбор поведения, мыслительный, воображаемый результат и оценка достижения цели происходят на субъективном сознательном уровне.

Память имеет два компонента: нейрофизиологический и субъективный. Процесс запоминания осуществляется на нейрофизиологическом уровне, который протекает с вовлечением субъективной деятельности мозга. Процесс хранения всей информации в памяти происходит на нейрофизиологическом уровне без субъективного восприятия. Воспоминание и извлечение информации из памяти всегда происходит при участии субъективной мыслительной сферы деятельности мозга. Фактически, в настоящее время всё изучение памяти ограничивается нейрофизиологическими механизмами. Без вовлечения субъективной сферы невозможно раскрыть все механизмы памяти. Поэтому процесс извлечение информации из памяти до сих пор остаётся непознанным.

Эмоции мобилизуют организм на достижение цели. Отрицательная эмоция побуждает к действию, которое позволило бы достичь, необходимый результат. Положительная эмоция создаёт эффект удовлетворения и подкрепления, завершающий конкретный поведенческий акт. Поведение всегда ориентировано по общему вектору: от отрицательной эмоции к положительной. Возникшие эмоции преобразуются на нейрофизиологическом уровне в эмоциональные реакции организма.

На нейрофизиологическом уровне, без вовлечения субъективной сферы, совершаются отработанные рефлекторные реакции, автоматизированные поведенческие акты, за счёт ранее сложившейся предпусковой интеграции [1].

Субъективные и нейрофизиологические процессы в мозге тесно взаимосвязаны и эта связь — двухсторонняя. Базисная основа субъективного кроется в уникальности биологической организации мозга, как живой материи в существующем мироздании. Различные формы субъективного, — от простых до самых высших, определяются развитием структурно-информационной организации мозга.

Из всего выше изложенного вытекает наше представление о сознании. Сознание — это субъективная (психическая) деятельность мозга, в которой проявляются: внутреннее состояние организма и окружающая действительность, формируется цель, происходит принятие решения, прогнозирование и оценка результата действий.

Сознание включает эмоции, чувства, мысли, которые, в конце концов, определяет свободу выбора, постановку цели и оценку полученного результата. Понять высшие функции мозга, такие, как сознание, мышление, эмоции, память невозможно без раскрытия природы субъективной деятельности мозга.

В чём же состоит биологический смысл появления в эволюции и существования субъективного мироощущения? Почему организм стал «первооткрывателем» субъективного в живой природе? На эти вопросы можно ответить следующим образом.

С помощью субъективного состояния происходит оценка биологической или и социальной значимости всей поступающей через органы чувств информации; выбирается наиболее эффективная целенаправленная деятельность, ведущая к удовлетворению биологически или социально значимой мотивации. Выбор «цели» осуществляется в постоянно меняющихся условиях, в которых оказывается живой организм, при различных вероятностных обстоятельствах, из широкого набора поведенческих реакций. Субъективное состояние является мощным внутренним стимулом к активным действиям для достижения цели.

В отличии о живых организмов, в сложных технических устройствах есть, внешне заданная конструктором установка-цель, при её строго фиксированных и ограниченных условиях реализации.

В условиях саморазвития жизни наличие субъективного состояния является абсолютно необходимыми для эволюции и существования высших живых организмов.

Парадигма «субъективного»: основные постулаты

В науке нет никакой парадигмы происхождения субъективного состояния, кроме общепринятого представления, что в системных механизмах мозга и в нейрофизиологических процессах, каким-то образом, зарождается субъективное состояние.

Исходя из системной организации деятельности мозга и проведённых нами исследований, мы пришли к изложенным ниже основным постулатам [25].

-

• Истоки существования субъективного состояния находятся в фундаментальных свойствах живого мозга, который является особым видом материи, имеющим свои собственные физические законы и специфические мозговые поля.

-

• Функциональная система целенаправленного поведения имеет два взаимосвязанных уровня мозговой организации: нейрофизиологический и субъективный, и представляет собой единую целостную системную организацию.

-

• Субъективное состояние мозга возникает при взаимодействии и взаимосвязи нейрофизиологических процессов и специфического для мозга «психогенного поля».

-

• Субъективные состояния способны воспринимать только живые структуры.

-

• Биологические поля, создаваемые в мозге, могут оказывать обратно направленное влияние на структурно-функциональные процессы в нём («самоиндукция в мозге»).

-

• Психоневрологические заболевания могут первично возникать в субъективных процессах и уже вторично проявляться в различных структурно-функциональных нарушениях.

-

• Физика живого мозга — новое направление науки, рассматривающей уникальные физические явления, присущие только живому мозгу и отсутствующие в неживой природе.

Литература

-

1. Анохин П. К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М.: Медицина. 1968. 548 с.

-

2. Анохин П. К. Психическая форма отражения действительности// Ленинская теория отражения и современность. Под ред. Т. Павлова. София, 1969. Раздел 1. Глава 3. С. 109.

-

3. Бехтерева Н. П., Будзен П. В., Гоголицын Ю. Л. Мозговые коды психической деятельности. Л.: Наука,1977. 165 с.

-

4. Бехтерева Н. П. Per aspera… Жизнь. Наука о мозге человека. Л., Наука. 1990, 145 c.

-

5. Данилова Н. Н. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний. М., 1992.

-

6. Иваницкий А. М. Главная загадка природы: как на основе процессов мозга возникают субъективные переживания. Психологический журнал. 1999, т. 20. №. 3, с. 93—104.

-

7. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. М. 1975. 304 с.

-

8. Нагель Т. Мыслимость невозможного и проблема духа и тела// Вопросы философии, 2001, № 8.

-

9. Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. Полное собрание сочинений. 1951. М. -Л. Изд. АН СССР.

-

10. Поппер К. Знание и психофизическая проблема: В защиту взаимодействия. Пер. с англ. И. В. Журавлева. М., 2008. 256 с.

-

11. Ребер А. (ред.), Оксфордский толковый словарь по психологии. 2002.

-

12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии М , 1946.

-

13. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. М. Изд-во АН СССР. 1957.

-

14. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. М., СПб. Изд-во «Питер», 2003.

-

15. Судаков К. В. Общая теория функциональных систем. М.: Медицина, 1984. 224 с.

-

16. Судаков К. В. Системные механизмы психической деятельности// Неврология и психиатрия им. С. С. Корсакова. 2010, т. 110, №2. с. 4—14.

-

17. Судаков К. В. К теории единства материального и идеального в деятельности человека// Человек, 2010, №6, с. 5—16.

-

18. Тасаки И. Проведение нервного импульса. 1957. М. Изд. Ин. лит. 186 с.

-

19. Швырков В. Б. Нейрофизиологическое изучение системных механизмов поведения. М.: Наука, 1978. 240 с.

-

20. Юматов Е. А. Прямая регистрация субъективного состояния человека// Вестник новых медицинских технологий. 2010, № 4, с. 187—192.

-

21. Юматов Е. А. Системная психофизиология субъективного состояния человека. 2011. М. Спутник+, 142 с.

-

22. Юматов Е. А. Физика субъективного состояния мозга человека// Сознание и физическая реальность. 2011, № 10.

-

23. Юматов Е. А. Психофизиология и физика субъективного состояния мозга человека// Научные материалы 5-го съезда психологов России. Москва. 2012. т. 1. С. 260.

-

24. Юматов Е. А. Парадигма происхождения субъективного состояния моз-га//Материалы 8 Международного междисциплинарного Конгресса «Нейронаука для медицины и психологии». Украина, 2012. С. 462—463.

-

25. Юматов Е. А. Системное взаимодействие нейрофизиологических и субъективных процессов в деятельности мозга// Человек. 2012, № 4, с. 5—23.

-

26. Юматов Е. А. О природе субъективного в деятельности мозга человека// Российский медико-биологический вестник. 2012, № 2, с. 116—131.

-

27. Юматов Е. А., Быкова, Е. В., Джафаров Р. Н. Дистанционное влияние субъективного состояния человека на физико-химические свойства крови// Бюлл. Эксп. Биол. и мед. 2013, т. 155, № 4, с. 526.

-

28. Юматов Е. А., Быкова Е. В., Джафаров Р. Н., Царенко О. И. Доказательство дистанционно — полевого проявления субъективного состояния мозга человека// Сознание и физическая реальность, 2013, №2, с. 33—38.

-

29. Юматов Е. А. Системная организация нейрофизиологической и субъективной деятельности мозга человека// Материалы Физиологического съезда РФ, 2013, с. 612.

-

30. Юматов Е. А. «Психофизиология мозга — видимая и скрытая части айсберга»// Материалы III Международной междисциплинарной конференции: «Современные проблемы системной регуляции физиологических функций». 2013, Кипр.

-

31. Damasio A. The Feeling of What Happens: Body and Emotion the Making of Cosciousness//N. Y. Harcourt Brace, 2000, 386 p.

-

32. Crick F., C. Koch. Why neuroscience may be able to explain consiousness// Scientific Amer. 1995, v. 273, p. 66.

-

33. Edelman G. M., Tononi G. Consciousness. How matter becomes imagination. London. Pinguin Books. 2000. 274 p.

-

34. Hameroff S. Consciousness, Neurobiology and Quantum Mechanics: The Case for a Connection// The Emerging Physics of Consciousness, edited by Jack Tuszynski, Springer-Verlag, 2007.

-

35. Koch C. Neurobiology of Consciousness, MIT Press, 2005.

-

36. Sperry R. W. Neurology and the mind-brain problem// Am. Sci. 1952, vol. 40. P. 291—312.

-

37. Yumatov E. A. The Psychophysics of а Subjective Human Brain Activity// World Journal of Neuroscience (WJNS), 2013, v. 3, №. 2, p. 61—68.

-

Список литературы Психическая деятельность мозга: «ключ» к познанию

- Анохин П. К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М.: Меди-цина. 1968. 548 с.

- Анохин П. К. Психическая форма отражения действительности//Ленин-ская теория отражения и современность. Под ред. Т. Павлова. София, 1969. Раздел 1. Глава 3. С. 109.

- Бехтерева Н. П., Будзен П. В., Гоголицын Ю. Л. Мозговые коды психичес-кой деятельности. Л.: Наука,1977. 165 с.

- Бехтерева Н. П. Per aspera… Жизнь. Наука о мозге человека. Л., Наука. 1990, 145 c.

- Данилова Н. Н. Психофизиологическая диагностика функциональных со-стояний. М., 1992.

- Иваницкий А. М. Главная загадка природы: как на основе процессов мозга возникают субъективные переживания. Психологический журнал. 1999, т. 20. №. 3, с. 93-104.

- Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. М. 1975. 304 с.

- Нагель Т. Мыслимость невозможного и проблема духа и тела//Вопросы философии, 2001, № 8.

- Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. Полное собрание сочинений. 1951. М. -Л. Изд. АН СССР.

- Поппер К. Знание и психофизическая проблема: В защиту взаимодействия. Пер. с англ. И. В. Журавлева. М., 2008. 256 с.

- Ребер А. (ред.), Оксфордский толковый словарь по психологии. 2002.

- Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии М, 1946.

- Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. М. Изд-во АН СССР. 1957.

- Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. М., СПб. Изд-во «Пи-тер», 2003.

- Судаков К. В. Общая теория функциональных систем. М.: Медицина, 1984. 224 с.

- Судаков К. В. Системные механизмы психической деятельности//Невро-логия и психиатрия им. С. С. Корсакова. 2010, т. 110, №2. с. 4-14.

- Судаков К. В. К теории единства материального и идеального в деятельно-сти Человека//Человек, 2010, №6, с. 5-16.

- Тасаки И. Проведение нервного импульса. 1957. М. Изд. Ин. лит. 186 с.

- Швырков В. Б. Нейрофизиологическое изучение системных механизмов поведения. М.: Наука, 1978. 240 с.

- Юматов Е. А. Прямая регистрация субъективного состояния человека//Вестник новых медицинских технологий. 2010, № 4, с. 187-192.

- Юматов Е. А. Системная психофизиология субъективного состояния чело-века. 2011. М. Спутник+, 142 с.

- Юматов Е. А. Физика субъективного состояния мозга человека//Созна-ние и физическая реальность. 2011, № 10.

- Юматов Е. А. Психофизиология и физика субъективного состояния мозга человека//Научные материалы 5-го съезда психологов России. Москва. 2012. т. 1. С. 260.

- Юматов Е. А. Парадигма происхождения субъективного состояния моз-га//Материалы 8 Международного междисциплинарного Конгресса «Нейронаука для медицины и психологии». Украина, 2012. С. 462-463.

- Юматов Е. А. Системное взаимодействие нейрофизиологических и субъ-ективных процессов в деятельности мозга//Человек. 2012, № 4, с. 5-23.

- Юматов Е. А. О природе субъективного в деятельности мозга человека//Российский медико-биологический вестник. 2012, № 2, с. 116-131.

- Юматов Е. А., Быкова, Е. В., Джафаров Р. Н. Дистанционное влияние субъ-ективного состояния человека на физико-химические свойства крови//Бюлл. Эксп. Биол. и мед. 2013, т. 155, № 4, с. 526.

- Юматов Е. А., Быкова Е. В., Джафаров Р. Н., Царенко О. И. Доказательство дистанционно -полевого проявления субъективного состояния мозга че-ловека//Сознание и физическая реальность, 2013, №2, с. 33-38.

- Юматов Е. А. Системная организация нейрофизиологической и субъек-тивной деятельности мозга человека//Материалы Физиологического съез-да РФ, 2013, с. 612.

- Юматов Е. А. «Психофизиология мозга -видимая и скрытая части айс-берга»//Материалы III Международной междисциплинарной конферен-ции: «Современные проблемы системной регуляции физиологических функций». 2013, Кипр.

- Damasio A. The Feeling of What Happens: Body and Emotion the Making of Cosciousness//N. Y. Harcourt Brace, 2000, 386 p.

- Crick F., C. Koch. Why neuroscience may be able to explain consiousness//Scientific Amer. 1995, v. 273, p. 66.

- Edelman G. M., Tononi G. Consciousness. How matter becomes imagination. London. Pinguin Books. 2000. 274 p.

- Hameroff S. Consciousness, Neurobiology and Quantum Mechanics: The Case for a Connection//The Emerging Physics of Consciousness, edited by Jack Tuszynski, Springer-Verlag, 2007.

- Koch C. Neurobiology of Consciousness, MIT Press, 2005.

- Sperry R. W. Neurology and the mind-brain problem//Am. Sci. 1952, vol. 40. P. 291-312.

- Yumatov E. A. The Psychophysics of а Subjective Human Brain Activity//World Journal of Neuroscience (WJNS), 2013, v. 3, №. 2, p. 61-68.