Психоакустика и компьютерное моделирование: о современных методах изучения слуховых реакций пианиста

Автор: Владимирова Т.Е., Айзенштадт С.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik

Рубрика: Образование в сфере культуры и искусства

Статья в выпуске: 1 (33), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изложению результатов изучения слуховых реакций фортепианного исполнителя с позиций одного из актуальных разделов музыкальной акустики – психоакустики. Применяемые в ней методы компьютерного моделирования позволяют поставить под наблюдение специфические особенности профессионального восприятия средств исполнительской выразительности.

Психоакустика, компьютерный анализ, фортепиано, фортепианная методика, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/170207909

IDR: 170207909 | УДК: 786.2:[781.1:004.94] | DOI: 10.31443/2541-8874-2025-1-33-102-110

Текст научной статьи Психоакустика и компьютерное моделирование: о современных методах изучения слуховых реакций пианиста

Проблематика настоящей рабо- гося направления музыкальной акуты находится в русле сравнительно стики – психоакустики. По опре-нового и интенсивно развивающе- делению И. Алдошиной, Р. Приттс психоакустика – «наука о количественных зависимостях между внешними стимулами (физическими параметрами звука) и ощущениями (психологическими параметрами), которые они вызывают» [1, c. 96].

Как подчеркивает Н. Бажанов, «музыкант воспринимает и наделяет значениями не всю информацию звучащего музыкального произведения … первая функция музыкального сознания – сегментирование, выделение из непрерывного звукового потока частей» [2, c. 72–73]. В процессе этого сегментирования возникают явления, ставшие предметом настоящей статьи – слуховые иллюзии. Очевидно, что для применения в работе пианиста подобного рода акустических эффектов необходимо отчетливое понимание механизма их действия.

В настоящей статье рассмотрено три примера спорных ситуаций, возникающих в пианистической практике, которые могут быть квалифицированы как слуховые иллюзии. Одни средства музыкальной выразительности при этом могут быть приняты за другие. В первом примере динамические изменения слышатся как артикуляционные. Во втором – смена регистра ощущается в качестве изменения громкости. Третий пример демонстрирует, что увеличение количества звуков воспринимается в качестве усиления громкости.

Исследование каждой иллюзии производилось по следующему алгоритму. На первом этапе определяется художественная роль разбираемой иллюзии в конкретном музыкальном произведении. Далее создается аудиофайл, где соответствующий звуковой парадокс предстает в его общем, «наиболее чистом» виде. Он представляет собой не запись реального звучания акустических музыкальных инструментов, а MIDI-файл, созданный посредством нотного редактора Sibelius и отредактированный при помощи программы Adobe Audition. Такой метод позволил избежать избыточной звуковой информации, которая при использовании акустических инструментов может заслонить искомый эффект иллюзии: различного рода призвуки, скольжение пальца по струне, звук удара клавиши, скрип педали и т. п.

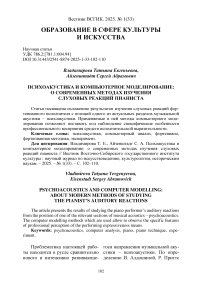

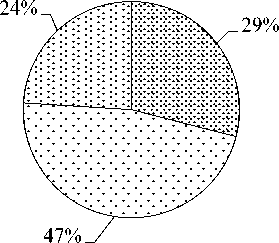

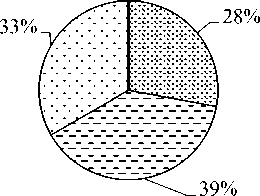

Затем получившийся аудиофайл предлагается для статистического исследования, в ходе которого респонденты оценивают, какие именно выразительные средства в данном случае имели место. Всего было опрошено 90 респондентов. Их уровень музыкального образования отражен в следующей диаграмме (рис. 1).

Обработка результатов позволила сделать предварительные выводы о степени воздействия разбираемых иллюзий на слушателя и связи с уровнем музыкальной подготовки.

Обратимся к непосредственному исследованию. Представленный ниже нотный пример (рис. 2) демонстрирует образец слуховой иллюзии, где впечатление связности мелодической линии достигается через динамическую гибкость. Данное явление встречается достаточно час- то, особенно в фортепианной музыке. Г. Нейгауз, указывая на него, подчеркивал, что «так как фортепиано не обладает продолжительностью звука, свойственной другим инструментам, то нюансировка не только мелодической линии, но и пассажей должна быть, как правило, более богата и гибка (преувеличена по сравнению с другими инструментами), чтобы ясно передать интонацию (повышения и понижения) исполняемой музыки» [5, с. 68].

-

□ Высшее профессиональное образование

-

□ Среднее профессиональное образование

-

□ Отсутствие музыкального образования

Рис. 1. Уровень музыкальной подготовки респондентов

В приведенном примере стак-катный штрих не вызывает впечатления разъединенности звуков. В условиях гибкой, волнообразной динамики обе мелодические линии воспринимаются вполне связными, а стаккато способствует ощущению трепетности и драматического напряжения.

Далее данная иллюзия представлена при помощи компьютерного моделирования. Для этого в нотном редакторе Sibelius создан следующий текстовый файл нотной последовательности (рис. 3).

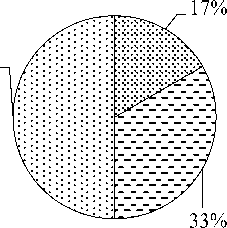

Соответствующий MIDI-файл экспортирован в аудиоредактор Adobe Audition, где были добавлены небольшие crescendo и diminuendo. На следующих рисунках видны изменения, отраженные в графиках волнового представления звука. Рисунок 4 – ровное звучание, 5 – не- большое нарастание к середине и последующее ослабление звучности.

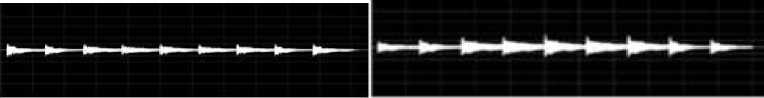

Получившиеся два аудиофайла были использованы для статистического исследования, в ходе которого респондентам было предложено выявить отличия между файлами. Результаты отражены в следующей диаграмме (рис. 6).

Таким образом, значительная часть респондентов подтвердила существование соответствующей иллюзии, приняв изменение динамики за изменение артикуляции. В то же время на этот «слуховой обман» поддались далеко не все. 22 % опрошенных смогли совершенно точно передать объективную акустическую ситуацию. При этом 50 % из точно определивших не имели профессионального музыкального образования, 20 % имели высшее образование, 30 % – среднее.

Обратимся к следующему виду слуховой иллюзии. Он обусловлен ситуацией, когда ощущение смены динамики связано с объективным

громче второго даже при условии полной динамической выравнен-ности.

Анализируя данную иллюзию

изменением не громкости, а высоты звука. Соответствующее ощущение, что в более высоком регистре звуки

методом компьютерного

моделиро-

при прочих равных принимаются более яркими, возникает часто.

условиях вос-динамически чрезвычайно

Как подчеркивает

Н. Бажанов:

«Сочетания crescendo – при движении мелодии вверх и diminuendo – вниз рекомендовали придерживаться В. Манфредини, К. Черни, М. Люсси, Г. Риман и др. В речи, и в пении, переход к более высокой тесситуре сопровождается большими физическими усилиями, отчего параллельная связь высоты тона и степени интенсивности звука закрепляется в результате богатой практики интонирования» [3, с. 11].

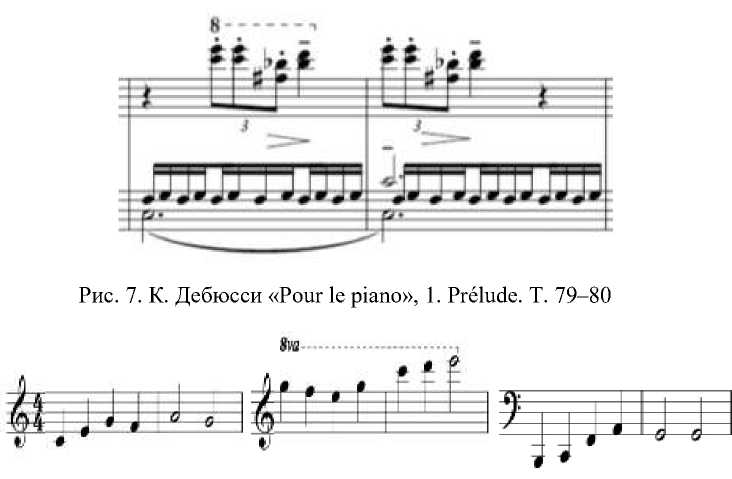

Иллюзию демонстрирует пример из сюиты для фортепиано Дебюсси (рис. 7). Первый такт здесь, как правило, будет восприниматься

вания, мы создали три нотных текстовых файла, охватывающих различные регистры (рис. 8). Получившиеся MIDI-файлы объективно абсолютно одинаковы по громкости.

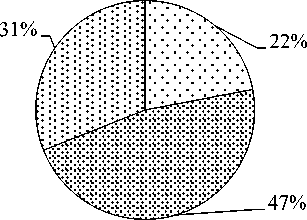

В ходе статистического анализа респондентам было предложено расположить данные фрагменты в порядке увеличения громкости (рис. 9).

Таким образом, как и в предыдущем примере, большинство респондентов (однако вновь не все) оказались подвержены анализируемой иллюзии. При этом среди тех 29 % опрошенных, которые указали на динамическое равенство аудиофайлов, уровень музыкального образования распределился следующим образом: имеющие высшее образование – 11 %; среднее – 10; не имеющие музыкального образования – 8 %.

Рис. 2. Ф. Мендельсон «Серьезные вариации». Т. 69–71

Рис. 3. Нотная последовательность № 1

Рис. 4. Волновая форма № 1

Рис. 5. Волновая форма № 2

-

□ В отличие от первого аудиофайла, во втором присутствует crescendo и diminuendo (соответствует действительности)

и Аудиофайлы совершенно одинаковы

日 Во втором аудиофайле мелодия стала более плавной и гибкой

Рис. 6. Результаты статистического исследования

Рис. 8. Нотные последовательности № 2 – 4

目 Динамические изменения отсутствуют (соответствует…)

-

□ Громкость нарастает с повышением регистра

И Иные варинат (нижний регистр - самый громкий, средний и высокий на одном уровне, а нижний тише и т.п.)

Рис. 9. Результаты статистического исследования

Третий тип слуховых иллюзий, анализируемый в данной статье, – зависимость восприятия громкости звуков от их количества в единицу времени. И. Браудо, считая эту закономерность одной из наиболее устойчивых, указывает: «Сокращение размера цезур между тонами приводит к увеличению количества звучания в единицу времени. И обратно … увеличение цезур между тонами равносильно уменьшению количества звучания. Эти увеличение и уменьшение количества звучания могут быть восприняты как усиление или ослабление звучности» [4, c. 16].

Данная иллюзия весьма часто находит воплощение в композиторском творчестве. Вот один из многочисленных примеров (рис. 10).

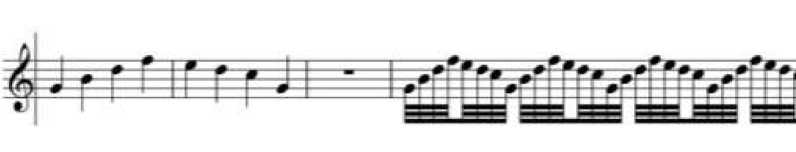

Для анализа данной иллюзии был создан MIDI-файл, нотный текст которого представляет собой последовательность, записанную четвертными и тридцать вторыми длительностями (рис. 11).

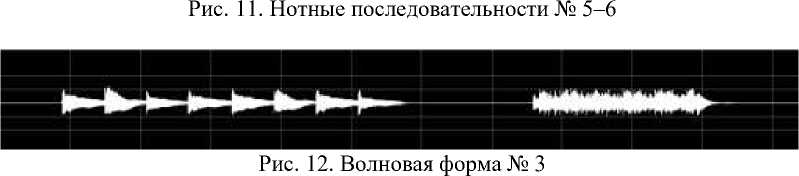

Четверти и тридцать вторые были выравнены до одного диапазона громкости в Adobe Audition (рис. 12).

Респондентам было предложено определить наиболее громкий аудиофайл. Результаты статистического анализа исследуемой иллюзии отображены на диаграмме (рис. 13).

Таким образом, у значительного количества респондентов увеличение количества звуков вызывает ощущение их большей громкости. При этом в плане музыкального образования те респонденты, которые не подались акустической иллюзии, распределились следующим образом: 17 % – имеют среднее образование; 5 % – высшее; 6 % – не имеет.

Подведем некоторые итоги. Нами произведено исследование трех слуховых иллюзий при помощи компьютерных технологий. Статистический анализ его результатов показывает, что значительная часть слушателей подвержена их влиянию. При этом восприимчивость к иллюзиям этого рода не зависит от уровня профессиональной подго- товки музыканта. Таким образом, данные психо-акустические феномены предстают как нечто зыбкое, ощущаемое далеко не всеми.

Рис. 10. И. С. Бах Трехголосная инвенция h-moll. Т. 5–6

-

□ Уровень громкости одинаков (правильный вариант)

巳 Четвертные громче тридцать вторых

-

□ Тридцать вторые громче четвертных

Рис. 13. Результаты статистического исследования

В то же время приведенные здесь наблюдения выдающихся теоретиков исполнительского искусства, касающиеся соответствующих звуковых эффектов, указывают на их весьма устойчивых характер.

Как объяснить такое несоответствие? С нашей точки зрения, это указывает на принципиальные различия между слуховой иллюзией «в чистом виде», представленной в результате компьютерного моделирования, и ее проявление в реальном музыкально-исполнительском тексте. В последнем случае соответствующий акустический эффект бесчисленными нитями связан с иными средствами художественной выразительности. И в зависимости от воли композитора и исполнителя он в конкретных случаях «подкрепляется» и усиливается ими, чтобы достичь художественной убедительности.

Так, в приведенном примере из «Серьезных вариаций» Ф. Мендельсона достижение плавности, гибкости интонирования связано не только с проанализированным «слуховым обманом», но и с быстрой сменой гармоний, подчеркивающей гибкость движения, элегантной легкостью, мягкостью стаккатного штриха и т. д. В примере из «Сюиты для фортепиано» К. Дебюсси ощущение большей яркости первого мотива может быть достигнуто отнюдь не только за счет разобранной иллюзии регистрового контраста. Скорее всего, исполнитель усилит этот контраст при помощи других средств выр азительности: например, сыграет тот мотив, который выше, более острым штрихом, выделит его при помощи более интенсивного акцентирования первого звука и т. д., и т. п.

Завершая статью, отметим, что методы компьютерного моделирования, использованные здесь, безусловно, нуждаются в совершенствовании, а статические исследования требуют значительного увеличения количества респондентов. Кроме этого, разумеется, число слуховых иллюзий подобного рода намного больше того, что рассмотрено в статье.

Подобные исследования в области психоакустики, по нашему мнению, должны быть продолжены. Они имеют не только теоретическое, но и практическое значение. Умение сопоставить субъективные ощущения с реальной звуковой картиной необходимо как для исполнительской деятельности, так и для учебной работы.