Психофизиологическая адаптация больного с отдаленными последствиями острой лучевой болезни III степени

Автор: Метляева Н.А., Ларцев М.А., Щербатых О.В., Бушманов А.Ю.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Радиационная медицина

Статья в выпуске: 4 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: дать клинико-психофизиологическую оценку социально-психофизиологической адаптации больного с отдаленными последствиями острой лучевой болезни III ст., местными лучевыми поражениями тяжелой степени от крайне неравномерного гамма-нейтронного облучения с последующей ампутацией обеих ног на уровне в/3 голеней, по данным особенности его индивидуальной психической адаптации и периодов стадийности психической адаптации. Материал и методы. Объектом исследования послужил пациент М. 1939 года рождения, работавший инженером, старшим научным сотрудником в НИЦ «Курчатовский институт» в 1963-2010 гг. Психофизиологическое обследование пациента осуществлялось по данным тестов MMPI, Кеттелла, Равена, через 30 лет после радиационной аварии (1971 г.) в динамике по годам (2001, 2002, 2006, 2009). Для исследования личностных свойств человека, когнитивных и интеллектуальных особенностей личности использовали автоматизированный программно-методический комплекс «Эксперт». Результаты. Усредненный профиль многостороннего исследования личности (MMPI) и динамика показателей по годам наблюдения (2001-2009) указывают на дисгармоничное сочетание ипохондрических, тревожно-депрессивных и демонстративных тенденций с преобладанием демонстративности как способа преодоления трудностей и проявления стойкости перед тяжелым недугом у пациента., перенесшего ОЛБ III ст. тяжести и местные лучевые поражения тяжелой степени от крайне неравномерного гамма-нейтронного облучения, ампутацию обеих голеней на уровне в/3, поздние лучевые язвы на ягодицах, правом бедре, лучевую катаракту III ст. обоих глаз, стабилизированную. Оценка эффективности психофизиологической адаптации в динамике указывает на нарастание преобладания ипохондрических тенденций над демонстративностью с присоединением психотических проявлений в виде высокой тревожности и аутических черт при сохранении ведущей роли ипохондрической соматизации тревоги со значительным снижением эмоциональности, интегративности, стеничности и свободы поведения, которые соответствуют нарушению психической адаптации, характерному для периода нарастания адаптационного утомления. Высокий интеллект, хорошее образно-логическое мышление, воспитанные формы поведения, высокий контроль над эмоциональной сферой, сдержанность эмоций, самостоятельность, самодостаточность, организованность, поведение с учетом требований окружения обеспечили пациенту М. преодоление и стойкость перед тяжелым недугом, способствовали хорошей адаптации к окружению с уверенностью в себе, высокую социальную приспособляемость, возможность успешно выполнять профессиональные обязанности, держаться, со слов больного, за счет работы. Сравнительная оценка операторской работоспособности пациента М. показала хорошее среднее время простой и сложной сенсомоторной реакции с двумя ошибками, высокое время реакции на движущийся объект, однако снижение точности реакции на движущийся объект с 10-13 до 2% свидетельствует о проявлении недостаточности реальных функциональных резервов нервной системы. Заключение. Эффективность психофизиологической адаптации зависит не только от дозы облучения и тяжести перенесенного заболевания, но, в большей мере, от преморбидных свойств личности пострадавшего и его социально-трудовой установки.

Адаптация, ионизирующее излучение, местные лучевые поражения, острая лучевая болезнь

Короткий адрес: https://sciup.org/14917871

IDR: 14917871

Текст научной статьи Психофизиологическая адаптация больного с отдаленными последствиями острой лучевой болезни III степени

Адрес: 123182, г. Москва, ул. Живописная, 46.

Тел.: 499-190-94-37; + 7-963-657-28-11

III ст., риск 4. Рак простаты T3 No MO. Прогрессирование процесса. Состояние после билатеральной орхиэктомии (2005). Диффузный эутиреоидный зоб. Сахарный диабет II типа, средней тяжести, субкомпенсация (2005). Хронический бронхит легкой степени, затяжное обострение. Эмфизема. Диффузный пневмосклероз. ДН 1–2 ст. Трофическая язва кожи крыла носа справа (2005). Имплантация искусственного водителя ритма (2006). Психофизиологическое обследование М. Д. А. по данным теста MMPI, теста Кеттелла, Равена, сенсомоторных реакций проводилось через 30 лет после радиационной аварии (1971) в динамике в 2001, 2002, 2006, 2009 гг. с использованием автоматизированного программно-методического комплекса «Эксперт», предназначенного для исследования личностных свойств человека, когнитивных и интеллектуальных особенностей личности. Клиническое наблюдение, обследование и лечение проводилось в течение 39 лет.

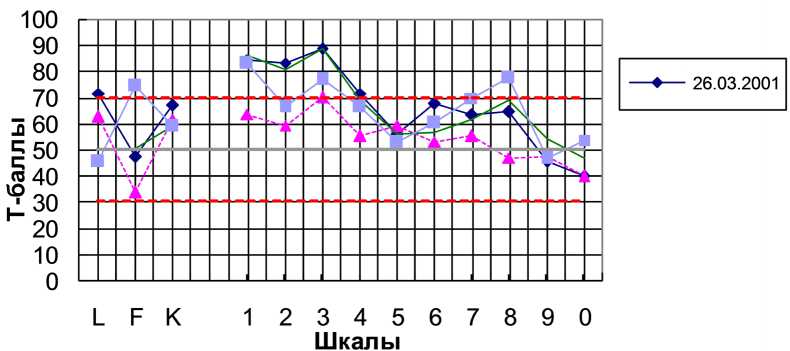

Результаты. Оценка профиля многостороннего исследования личности (MMPI) и динамика показателей по годам наблюдения (2001-2009) указывают (рисунок) на дисгармоничное сочетание ипохондрических, тревожно-депрессивных и демонстративных тенденций с преобладанием демонстративности (2001, 2002) как способа преодоления трудностей и проявления стойкости перед тяжелым недугом у пациента, перенесшего ОЛБ III ст. тяжести и местные лучевые поражения тяжелой степени от крайне неравномерного гамма-нейтронного облучения, ампутацию обеих голеней на уровне в/3, поздние лучевые язвы на ягодицах, правом бедре, лучевую катаракту III ст. обоих глаз, стабилизированную и тяжелую психосоматическую патологию. Динамика эффективности психофизиологической адаптации указывает на нарастание преобладания ипохондрических тенденций над демонстративностью (2006) с присоединением психотических проявлений в виде высокой тревожности и аутических черт в 2009 г. при сохранении ведущей роли ипохондрической соматизации тревоги, со значительным снижением эмоциональности, интегративности, стеничности и свободы поведения, которые соответствуют нарушению психической адаптации, характерному для периода нарастания адаптационного утомления. Высокий интеллект (фактор B=10 стен), хорошее образно-логическое мышление (тест Равена), воспитанные формы поведения (фактор N=7 стен), высокий контроль над эмоциональной сферой, сдержанность эмоций (G=5 стен), самостоятельность (фактор Q2=8 стен), самодостаточность, организованность, поведение с учетом требований окружения (фактор Q3=8 стен) обеспечили М. Д. А. преодоление и стойкость перед тяжелым недугом, способствовали хорошей адаптации к окружению с уверенностью в себе, высокую социальную приспособляемость, возможность успешно выполнять профессиональные обязанности, держаться, со слов больного, за счет работы. Сравнительная оценка операторской работоспособности М. Д. А. показала хорошее среднее время простой сенсомоторной (351,2 мс) и сложной сенсомоторной реакции (742,25 мс) с двумя ошибками, высокое время реакции на движущийся объект (1015,5 мс), однако снижение точности реакции на движущийся объект с 10-13 до 2% свидетельствует о проявлении недостаточности реальных функциональных резервов нервной системы (2009).

Обсуждение. Период первичной адаптации в течение первых трех лет (1971-1973) непосредственно связан с изменением условий, в которых жил и работал М. Д. А. 26 мая 1971 г. он срочно поступил в клинику ГНЦ ИБФ — клиническую больницу (КБ) № 6 по поводу острого крайне неравномерного гамма-нейтронного облучения, ОЛБ III ст. с тяжелыми местными лучевыми поражениями обеих ног. Наряду с лечением проявлений острой лучевой болезни, в течение более двух лет решался вопрос о возможности сохранения или ампутации обеих ног, границы возможной ампутации, которая была осуществлена на уровне в/3 голеней в 1973 г. Напряженность адаптационных механизмов и развитие психического стресса в этом периоде можно объяснить тем, что в связи с аварией произошло устранение привычного знакомого образа жизни и работы (лечение, ампутация, протезирование, обучение ходьбе на протезах, вождение машины). С одной стороны, это изменяет структурированность ситуации, а с другой — снижает эффективность адаптивного поведения, базирующегося на приобретенных в иных условиях навыках (динамическое наблюдение и лечение в клинике ГНЦ Института биофизики — КБ № 6, продолжение работы в НИЦ «Курчатовский институт» в должности старшего научного сотрудника, несмотря на инвалидность II группы, забота о дочери 1979 года рождения).

Напряженность адаптационных механизмов в первичный период можно поставить в зависимость от мобилизации психофизиологических ресурсов организма, характерной для адаптационного напряжения [4]. Такая мобилизация обеспечила М. Д. А. достаточную эффективность адаптационного процесса и переход в период стабильной психической адаптации. Наряду с возрастанием выраженности характеристик, играющих роль в формировании эмоционального стресса и отражающих его интенсивность (фрустрационная напряженность, ее отношение к интеграции поведения и порогу фрустрации, уровень реализованной лабильности, недовольство ситуацией и своим положением в ней, тревога), для этого периода типично существенное при адаптации повышение уровня мотивации достижения, которая определяет стремление к активному овладению ситуацией, к эффективной деятельности [11, 14, 15]. Эффективность адаптации популяции будет возрастать при повышении в ней удельного веса лиц, находящихся в периоде стабильной адаптации, и качественного ее состава, в частности удельного веса в популяции контингентов, характеризующихся акцентированными личностными чертами. Лица, обладающие такими особенностями (акцентированные личности по Леонгарду), в обычных условиях не обнаруживают нарушений психической адаптации. Выраженные личностные черты М. Д. А., которые в значительной мере определили его поведение, способствовали его психической адаптации и отвечали требованиям среды. Однако, если при изменении условий такое соответствие исчезает или если длительное напряжение адаптационных механизмов приводит к нежелательному заострению акцентированных черт, адаптивные возможности индивидуума нарушаются, а акцентированные черты облегчают возникновение интрапсихических и межличностных конфликтов, приводящих к декомпенсации психического состояния [16, 13, 6, 11].

Роль акцентированных особенностей личности изменяется в результате адаптационного утомления. При этом отмечаются наибольшая частота нарушений психической адаптации и наименьший удельный

Психологический профиль многостороннего исследования личности (MMPI) больного М. Д. А. за 2001–2009 гг.

вес акцентированных личностей, не обнаруживающих таких нарушений. Чрезмерное заострение акцентированных черт затрудняет психическую адаптацию и приводит к декомпенсации психического состояния (см. рисунок, 2009 г.).

Таким образом, М. Д. А. пережил трудную психологическую ситуацию, стресс и психическую травму, связанную с аварией от острого крайне неравномерного гамма-нейтронного облучения с ампутацией обеих голеней на уровне в\3. Выход из этой ситуации зависит не только от дозы облучения и тяжести перенесенных заболеваний, но в большей мере от преморбидных свойств личности пострадавшего, его социально-трудовой установки. Высокий интеллект, воспитанные формы поведения обеспечили М. Д. А. стойкость перед тяжелым недугом, способствовали хорошей адаптации к окружению с уверенностью в себе, высокую социальную приспособляемость, возможность успешно выполнять обязанности старшего научного сотрудника. В личной беседе М. Д. А. дал следующую оценку своему состоянию и своему отношению к работе: он отметил, что его беспокоит постоянная общая слабость, чувство дискомфорта из-за отсутствия ног. Утром трудно вставать, все болит, но на работе к обеду он входит в работу, меньше беспокоит болезнь. Считает, что он держится за счет работы. Хотя в последнее время отношение молодого начальника менее вдумчивое по оценке его работы (поручил работу молодому сотруднику, который не знает, как ее делать). С огорчением отметил, что упал уровень исследовательской работы в отделе.

Индивидуальные особенности психофизиологической адаптации М. Д. А. и его выраженные личностные черты в значительной мере определили его поведение, стойкость перед тяжелым недугом, высокую социальную приспособляемость, длительную профессиональную пригодность (47 лет работы в НИЦ «Курчатовский институт», из них 39 лет после аварии), полноценную жизнь. М. Д. А. умер 28 июля 2010 г. от сердечно-сосудистой недостаточности в период высокой задымленности и чрезвычайно жаркого лета в Москве.

Заключение. Усредненный профиль многостороннего исследования личности (MMPI) и динамика показателей по годам наблюдения (2001-2009) указывают на дисгармоничное сочетание ипохондрических, тревожно-депрессивных и демонстративных тенденций с преобладанием демонстративности как способа преодоления трудностей и проявления стойкости перед тяжелым недугом у пациента., пере- несшего ОЛБ III ст. тяжести и местные лучевые поражения тяжелой степени от крайне неравномерного гамма-нейтронного облучения, ампутацию обеих голеней на уровне в/3, поздние лучевые язвы на ягодицах, правом бедре, лучевую катаракту III ст. обоих глаз, стабилизированную. Оценка эффективности психофизиологической адаптации в динамике указывает на нарастание преобладания ипохондрических тенденций над демонстративностью с присоединением психотических проявлений в виде высокой тревожности и аутических черт (2009 г.) при сохранении ведущей роли ипохондрической соматизации тревоги со значительным снижением эмоциональности, интегративности, стеничности и свободы поведения, которые соответствуют нарушению психической адаптации, характерному для периода нарастания адаптационного утомления.

Высокий интеллект (фактор B=10 стен), хорошее образно-логическое мышление (тест Равена), воспитанные формы поведения (фактор N=7 стен), высокий контроль над эмоциональной сферой, сдержанность эмоций (G=5 стен), самостоятельность (фактор Q2=8 стен), самодостаточность, организованность, поведение с учетом требований окружения (фактор Q3=8 стен) обеспечили М. Д. А. преодоление и стойкость перед тяжелым недугом, способствовали хорошей адаптации к окружению с уверенностью в себе, высокую социальную приспособляемость, возможность успешно выполнять профессиональные обязанности, держаться, со слов больного, за счет работы.

Сравнительная оценка операторской работоспособности М. Д. А. показала хорошее среднее время простой сенсомоторной (351,2 мс) и сложной сенсомоторной реакции (742,25 мс) с двумя ошибками, высокое время реакции на движущийся объект (1015,5 мс), однако снижение точности реакции на движущийся объект с 10-13 до 2% свидетельствует о проявлении в 2009 г. недостаточности реальных функциональных резервов нервной системы.

Список литературы Психофизиологическая адаптация больного с отдаленными последствиями острой лучевой болезни III степени

- Березин Ф. Б. Некоторые закономерности психической и психофизиологической адаптации человека//II Всесоюзная конференция по адаптации человека к различным географическим, климатическим и производственным условиям: тез. докл. Новосибирск, 1977. Т. 4. С. 119-121

- Березин Ф.Б., Соколова Е.Д. Адаптация человека к условиям Севера и психическое здоровье//Научно-технический прогресс и приполярная медицина: тез. докл. IV между-народного симпозиума по приполярной медицине. Новосибирск, 1978. Т. 1. С. 252-253

- Короленко Ц. П. Психофизиология человека в экстремальных условиях. Л., 1978, 150 с.

- Соколова Е.Д., Калачев В.Ф., Долныкова А. А. Клинические аспекты нарушений психической адаптации//Психическая адаптация человека в условиях Севера. Владивосток, 1980. С. 77-96

- Якимович Н.В. О возможности применения в системе предполетного медицинского контроля методики оценки психической работоспособности//Человек в экстремальных условиях: клинико-физиологические, психологические и санитарно-эпидемиологические проблемы профессиональной деятельности: матер. VII Междунар. науч.-практ конгресса,. 25-28 октября 2010 г., Москва. М., 2010. С. 74-77

- Глазунов И. С, Благовещенская В. В. [статья]//Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1968. № 8. С. 1129

- Гуськова А. К., Байсоголов Г.Д. Лучевая болезнь человека. М.: Медицина, 1971. 384 с.

- Гуськова А. К., Галстян И.А., Гусев И.А. Авария Чернобыльской атомной станции (1989-2011 гг.): последствия для здоровья, размышления врача/под общ. ред. чл.-кор. РАМН А. К. Гуськовой. М.:ФГУФМБЦим. А. И. Бурназяна, 2011. 253 с.

- Казначеев В. П. Очерки теории и практики экологии человека. М., 1983. 180 с.

- French J.R. P. Jr., Rodgers W. Adjustment as person-environment fit//J.Soc. Issues. 1974. № 18. P. 316-333

- McCrae R.R. Situational determinants of coping responses: Loss, threat and challenge//J. Pers.Soc. Psychol. 1984. Vol. 46, № 4. P. 919-928

- Березин Б.Ф. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. -Л.: Наука, 1988. 267 с.

- Р Медико-экологические исследования в рамках космического эксперимента «Марс-500»/.М. Баевский, А. П. Берсенева, Е.Р Бойко [и др.]//Дозонология: проблемы здорового образа жизни: Матер. 5-й Междунар. науч. конф., 17-18 декабря 2009 г. СПб., 2009, С. 181-183

- Берсенев Е.Ю., Черникова А. Г. Дозонологический подход к оценке функциональных резервов и его применение к анализу данных эксперимента «Марс-500»//Там же. С. 184-187

- Hoyer J., Eifert G.F. Heart-focused anxiety before and after cardiac surgtery//Journal of Psychosomatic Research. 2008. Vol. 64. P. 291-297

- Karasek R.A., Baker D. Job decision latitude, job demands, and cardiovascular disease//Public Health. 1981. Vol.71. P. 694-705.