Психофизиологическая методика изучения нарушений процесса прогностического кодирования

Автор: Телешева К.Ю., Рабинович Э.И.

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 3 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Теория прогностического кодирования является моделью функционирования мозга, описывающей его как орган, непрерывно генерирующий гипотезы на основе прошлого опыта, сверяющий их с полученной информацией, корректирующий и оптимизирующий прогнозы. Теория является перспективной основой для объяснения многих психопатологических механизмов, однако экспериментальные подходы к изучению процессов прогностического кодирования недостаточно разработаны. В статье описывается авторская психофизиологическая методика, направленная на изучение особенностей процесса прогностического кодирования в условиях предъявления визуальных стимулов с вариативной вероятностью. Приведены сценарии стимуляции, регистрации, обработки и интерпретации полученных данных. Описан дизайн эксперимента, приведены предварительные результаты пилотного исследования.

Прогностическое кодирование, электроэнцефалография, p300, условная негативная волна, саккадические движения глаз, шизофрения

Короткий адрес: https://sciup.org/147246082

IDR: 147246082 | УДК: 159.91, | DOI: 10.14529/jpps240310

Текст научной статьи Психофизиологическая методика изучения нарушений процесса прогностического кодирования

Теория прогностического кодирования предполагает, что мозг не пассивно обрабатывает поступающую информацию, а использует прошлый опыт для формирования прогнозов о том, что, вероятно, произойдет в будущем. Эти прогнозы позволяют интерпретировать зашумленные или двусмысленные данные, принимать решения, несмотря на неопределенность, и действовать эффективно и проактивно, не ожидая сенсорной обратной связи [1].

Нарушение процессов прогностического кодирования может являться основой психопатологической симптоматики при ряде психических расстройств: шизофрении [2], РАС [3], депрессии [4].

При большом количестве теоретических концепций и эмпирических исследований в русле теории отмечается дефицит методик изучения психофизиологических механизмов влияния вероятности на построение прогноза и формирование сигнала ошибки предсказания в зрительной модальности. Предлагаемые в статье способы стимуляции и обработки полученных записей ЭЭГ позволят расширить представления о топографии различных этапов процессов прогностического кодирования, выявлять нарушения на этапе предна-стройки, детекции ошибки предсказания и принятия решения, уточнить выявленные особенности нарушения прогностического кодирования у лиц с шизофренией за счет информации о влиянии вариации вероятности предъявления стимулов.

Обзор литературы

Теория прогностического кодирования получила активное развитие в связи с работами над усовершенствованием искусственного интеллекта, однако основные постулаты модели были сформулированы ранее. Так, в концепции бессознательного вывода Г. Гельмгольца предполагается, что в процессе зрительного восприятия мозг дополняет визуальную информацию на основе предыдущего опыта, чтобы придать ей смысл [5].

Когнитивные функции зависят от способности организма использовать прошлый опыт и делать выводы о будущих состояниях [6]. Прогностическое кодирование объясняет некоторые особенности внимания, восприятия, социального познания [1], принятия решений, контроля движений [7]. Предварительные ожидания возникают из нескольких источников информации, где хранятся соответствующие предварительные знания, и вовлекают различные зоны мозга [8], что определяет вовлечение широких нейронных сетей в процессы прогностического кодирования.

Значительную часть исследований в русле теории прогностического кодирования составляют исследования предсказания результата движения. Известно, что в этих процессах участвуют области головного мозга, ответственные за наблюдение за действиями, – системы зеркальных нейронов, сети наблюдения за действиями [9, 10]. Предполагается, что программирование собственных и понимание действий других происходит за счет моделирования наблюдаемых действий и их последствий [11]. Широко изучаются особенности процессов прогнозирования у спортсменов [12–14], танцоров [15, 16], водителей [17]. Также большое количество исследований в рамках теории прогностического кодирования сосредоточено на поиске механизмов принятия решений на моделях ожидания и предсказания вознаграждения [18, 19].

Процессы прогностического кодирования наиболее изучены в зрительной модальности, в связи с чем в текущем исследовании была выбрана визуальная стимуляция на основе парадигмы пространственной сигнализации М. Познера cost-benefit для изучения зрительного внимания, в которой предлагается два условия вероятности: 80 и 50 % [20].

Оценка влияния изменения вероятности на активность мозга была реализована в нескольких исследованиях. В контексте предъявления эмоциональных зрительных стимулов (фотографии лиц, 50, 75 и 100 % совпадения валентности без сообщения испытуемым об условиях соответствия) выявлено, что амплитуда условной негативной волны (contingent negative variation – CNV) максимальна в условиях умеренной вероятности (75 %), что расценивается как экономия ресурсов в полностью прогнозируемых условиях (100 %) [21]. В зрительнослуховой модификации задачи Познера при варьировании вероятности 50, 64 и 88 % были выявлены более быстрые и точные моторные ответы, большая амплитуда CNV, увеличение амплитуды Р300 на девиантный стимул в условиях более высокой вероятности [22].

Привлечение внимания для оптимизации сенсорной точности объясняет как нейронные, так и поведенческие эффекты, наблюдаемые в зрительно-пространственных задачах Познера [23]. Внимание модулирует реакцию определенной популяции нейронов на входные сигналы и зависит от условных ожиданий от более высоких иерархических уровней [24]. Предшествующие ожидания могут моделировать сенсорную обработку как на ранних, так и на поздних стадиях, как до, так и после появления стимула [8], в связи с чем для анализа были выбраны различные временные периоды и компоненты вызванных потенциалов.

Нейрофизиологическим показателем, отражающим изменения в ожиданиях (построение прогноза, сигнал «сверху вниз»), является CNV – нарастание негативности между двумя взаимосвязанными стимулами (предупреждающим и императивным) в процессе выполнения задач, предполагающих моторный ответ [25].

Показателем ошибки прогнозирования «снизу вверх» является негативность рассогласования (mismatch negativity, MMN) [26] – сиг- нал несоответствия между входящими данными и репрезентациями памяти. MMN, независимый от внимания, считается локальным эффектом кратковременного отклонения стимула, ослабляет прогнозируемую ошибку на нижнем уровне, но не может предсказать отклонения, возникающие в более длительных временных масштабах. Ошибка прогнозирования на более высоком уровне индексируется P300 и определяется как глобальный эффект долгосрочного отклонения стимула [27]. Таким образом, MMN и Р300 являются различными показателями идентификации ошибки прогнозирования, однако Р300 отражает процесс корректировки прогноза на более высоком уровне. Компоненты CNV и Р300 отражают предшествующее ожидание и несоответствие прогноза, что было показано в зрительно-слуховой модификации теста Познера [22].

Целью исследования является разработка методики выявления психофизиологических особенностей процесса прогностического кодирования и ее апробация на психически здоровых лицах и лицах с шизофренией.

Материалы и методы

В качестве материала исследования были выбраны лица с шизофренией, для которых доказано нарушение процессов прогностического кодирования [28, 29].

В пилотном исследовании приняли участие 22 человека: в экспериментальную группу вошли 12 человек с диагнозом параноидная шизофрения (F21.0, средний возраст –

33,0 ± 11,2 года), контрольную группу составили 10 человек без психических заболеваний, неврологических патологий, черепномозговых травм и нейроинфекций по результатам самоотчета (возраст – 28,0 ± 5,7 года). Все участники мужского пола с нормальным или скорректированным зрением, ведущей правой рукой и правым глазом. Все участники в полной мере проинформированы о целях исследования и подписали добровольное информированное согласие.

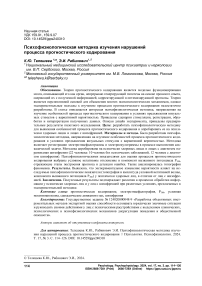

Для стимуляции использовался стимулятор STIM2 (Compumedics Neuroscan, США), зрительные стимулы предъявлялись на мониторе, находящемся в затемненном помещении на расстоянии 60 см от глаз испытуемых. Испытуемые выполняли саккадическую задачу в парадигме пространственной сигнализации: каждая реализация включала в себя четыре последовательно предъявляемых типа стимулов: 1) установочный стимул зелено-го/желтого цвета, появляющийся на 200 мс в центре экрана; 2) центральный фиксационный стимул белого цвета, появляющийся через 600–800 мс на месте установочного стимула на 900–1100 мс; 3) сигнальный стимул белого цвета (стимул-«подсказка», предупреждающий), появляющийся сразу после центрального фиксационного стимула на 5 см левее или правее последнего на 150 мс; 4) периферический стимул зеленого цвета (целевой, императивный стимул), появляющийся через 1300– 1500 мс в 1 см от края монитора на 1000 мс (рис. 1).

Рис. 1. Схема предъявления зрительных стимулов: А – условие, в котором целевой стимул появляется в том же полуполе зрения, что и сигнальный в 80 % случаев;

Б – периферический стимул в том же полуполе в 50 % случаев

Fig. 1. The scheme of visual stimuli: A – the target stimulus appears in the same half-field of vision as the signal in 80 % of cases; Б – 50 % of cases

Средние значения латентного периода саккад в мс (медиана, стандартная ошибка, значимость отличий по критерию Манна – Уитни)

The average latent period of saccades in ms (median, standard error, significance of differences –Mann–Whitney U-test)

|

Вариант стимула / Incentive option |

Контроль Control |

Шизофрения Schizophrenia |

P U-test |

|

|

80 % |

Стандартный / Standard |

206,0 ± 12,7 |

227,0 ± 12,0 |

0,251 |

|

Девиантный / Deviant |

225,0 ± 15,6 |

247,0 ± 15,3 |

0,349 |

|

|

50 % |

Стандартный / Standard |

222,0 ± 14,2 |

230,0 ± 16,5 |

0,654 |

|

Девиантный / Deviant |

219, ± 15,8 |

225,0 ± 15,2 |

0,705 |

|

В исследовании с равной вероятностью использовались две экспериментальные схемы: периферический стимул с 80%-ной вероятностью предъявляется с той же стороны, что и сигнальный стимул (установочный стимул зеленого цвета); вероятность совпадения стороны предъявления сигнального и периферического стимулов равняется 50 % (установочный стимул желтого цвета). Совпадение предъявления сторон в обеих схемах – стандартный стимул, несовпадение – девиантный.

Участники были проинструктированы при предъявлении первых трех стимулов фиксировать взгляд в центре экрана, при предъявлении целевого стимула как можно быстрее переводить на него взгляд. Каждая реализация начиналась с нажатия испытуемым на кнопку. Эксперимент состоял из 5 блоков, каждый из которых содержал 45 реализаций.

Регистрация осуществлялась на электроэнцефалографе Neuroscan Synamps System (Compumedics, США), ЭОГ регистрировалась с помощью Ag-AgCl кожных электродов, расположенных у латеральных углов обоих глаз, ЭЭГ – от 19 отведений, установленных по стандартной системе «10–20» в монополярном монтаже с референтными электродами на мочках ушей. Частота дискретизации сигнала ЭЭГ составляла 1000 Гц. Для анализа записи фильтровались в диапазоне 0–30 Гц. Удаление глазодвигательных артефактов производилось с помощью анализа независимых компонент (ICA). После этого записи мануально проверялись на наличие артефактов. Для анализа Р 300 записи фильтровались в полосе 1–30 Гц.

Статистические методы: U-критерий Манна – Уитни (анализ латентного периода саккад между группами), критерий знаковых рангов Вилкоксона (анализ латентного периода саккад внутри групп), дисперсионный анализ с повторными измерениями (rANOVA, выявление различий в показателях ЭЭГ), анализ средних значений (T-test, анализ различий), апостериорный анализ с использованием поправки Тьюки (анализ различий). Расчеты выполнены с использованием статистического SPSS Statistics 22.

Анализ ЭЭГ. Для CNV усреднялись эпохи от –1 до 0 с до целевого стимула с выравниванием базовой линии по периоду от –1 до –0,9 с. Средние значения амплитуды CNV были рассчитаны для двух периодов в соответствии с динамикой медленных потенциалов – I интервал соответствует раннему подготовительному периоду (0,9 – 0,7 с), II интервал – позднему (0,2 – 0 мс до стимула) периоду CNV [30]. Для Р 300 усреднение проводилось в периоде от –0,2 до 0,7 с от момента подачи периферического (целевого) стимула с выравниванием базовой линии по предсти-мульному интервалу от –0,2 до 0 с.

Для дисперсионного анализа были выбраны 9 каналов (F3, F4, Fz, C3, C4, Cz, P3, P4, Pz), наименее подверженные глазодвигательным, миографическим артефактам, артефактам моргания, позволяющие оценить ла-терализацию и локализацию активности. Выбраны межсубъектный фактор «Группа» (контроль, шизофрения) и внутрисубъектный фактор «Вероятность» (50 % и 80 % вероятности совпадения). Помимо перечисленных для анализа CNV выбраны факторы «Период» (I и II), «Полушарие» (левое и правое), «Сторона» предъявления стимула (левая и правая), «Локус» (n = 8: Fp; F; C; P; O; F; T; T). Post-hoc проводился анализ средних значений (T-test). Для MMN и Р 300 также выбраны факторы «Совпадение» (совпадение сигнального и целевого стимулов: стандартный, девиантный), «Расположение» электродов (фронтальное, центральные, теменное) и «Латеральность» электродов (n = 3: левое, центральное, правое расположение). Апостериорный анализ проведен с использованием поправки на множественные сравнения Тьюки.

Были рассчитаны средние значения латентного периода регулярных саккад (с латентностью более 160 мс от момента предъяв- ления стимула) по окулограмме для каждого из условий предъявления целевого стимула, количество экспресс-саккад (с латентным периодом менее 160 мс, возникающих после появления цели) и антиципаторных саккад (латентный период менее 160 мс, возникающих раньше появления целевого стимула) [31, 32]. Для сравнения латентности внутри групп в разных условиях был использован критерий Вилкоксона.

Результаты

Саккады . Различий между группами по латентному периоду регулярных саккад не выявлено (см. таблицу), однако отмечается специфика изменения латентного периода при изменении вероятности в группах. В группе контроля наблюдалось уменьшение латентности регулярных саккад при вероятности совпадения 80 % на стандартный стимул (совпадение) по сравнению с девиантным (несовпадение) (p = 0,004). Также выявлено увеличение процента экспресс- и антиципаторных саккад в условии совпадения стимулов при вероятности 80 % по сравнению с условием 50 % (p = 0,048). В группе лиц с шизофренией значимых отличий не выявлено, процент экспресс и антиципаторных саккад (с латентностью до 160 мс) в условии совпадения при вероятности 80 % по сравнению с 50 % не увеличивается (p = 0,195), общее количество экспресс-саккад больше.

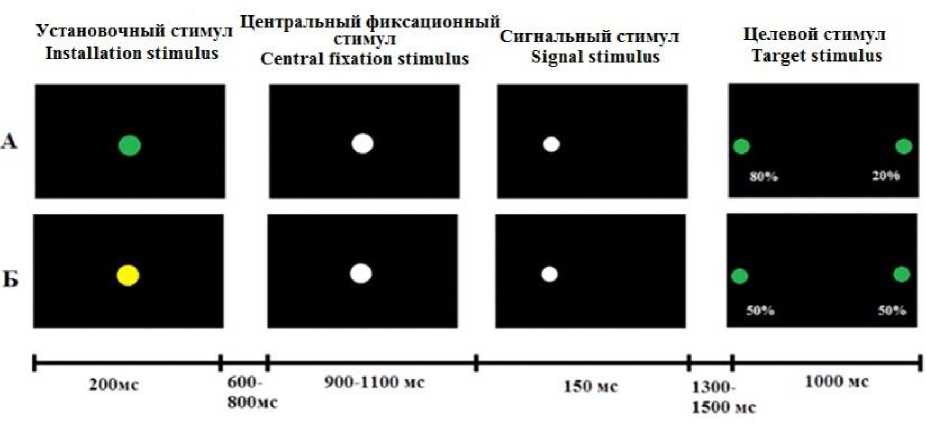

CNV. Результаты проведенного дисперсионного анализа показали, что в обеих группах амплитуда CNV существенно возрастала от I (–900…–700 мс до стимула) ко II интервалу анализа (–200…0 мс до стимула, рис. 2).

В группе контроля в условии 50 % вероятности совпадения при предъявлении сигнального стимула слева зона максимальной негативности в I интервале (до 1,19 мкВ) включала медиальную и правую теменную и задневисочную области (см. рис. 1). Во II интервале амплитуда CNV достоверно возросла (p < 0,05), главным образом в лобно-центральной и в теменной области. Во II интервале зона максимальной негативности (до 5,1 мкВ) локализовалась в центрально-теменной области.

В группе больных шизофренией максимум CNV в I интервале (0,67 мкВ) зарегистрирован в отведении F8, во II интервале амплитуда CNV увеличилась, однако в меньшей степени (значимо в F3), а максимальное значение амплитуды составило 1,45 мкВ (в отве- дении T4). Таким образом, зона максимальной негативности характеризовалась низкой амплитудой и не имела отчетливой локализации.

Значимые различия по результатам дисперсионного анализа между группами зарегистрированы во II интервале в условиях стимуляции 50 % слева и 80 % справа по взаимодействию факторов «Область» × «Полушарие» (F = 8,60; p = 0,010), сравнение средних показало, что в группе больных амплитуда CNV была ниже в прецентральных и центральных областях коры (p < 0,05).

Вероятность совпадения сигнального и целевого стимулов также оказывает влияние на амплитуду CNV. В группе лиц с шизофренией были обнаружены различия между условиями 50 % и 80 % совпадения во II интервале. При сравнении условий предъявления стимулов были значимы фактор «Стимул» (F = 4,09, p = 0,078), взаимодействие «Стимул» × «Область» (F = 2,05, p = 0,064). Сравнение средних значений показало, что при 80 % совпадения амплитуда CNV выше в отведениях F3, Pz (p < 0,05).

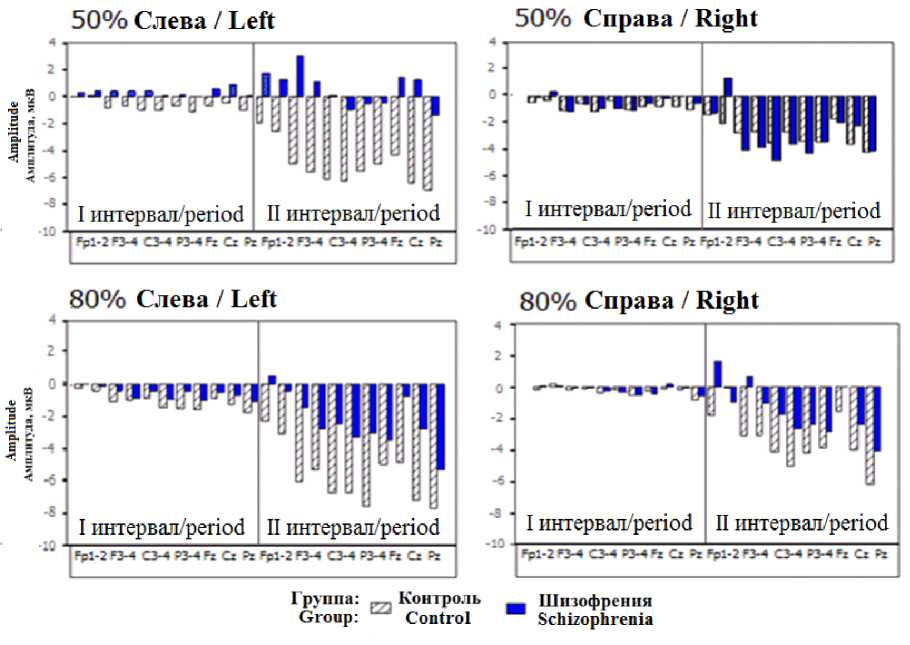

Р300 . При оценке амплитуды компонента P 300 дисперсионный анализ показал значимое влияние группы при взаимодействии факторов «Совпадение» × «Сторона» × «Вероятность» (F = 5,5607, p = 0,029), факторов «Расположение» × «Вероятность» (F = 4,7335, p = 0,025), «Латеральность» × «Совпадение» × «Вероятность» (F = 3,9196, p = 0,032).

Апостериорный анализ с поправкой Тьюки показал, что значимых различий по амплитуде P 300 при совпадении и несовпадении стимулов в условии 50 % нет. При вероятности совпадения 80 % в группе контроля наблюдается значимое увеличение амплитуды P 300 при несовпадении сторон (t = 5,802, Ptukey = 0,001). Также в группе контроля наибольшее увеличение амплитуды компонента P300 при несовпадении сторон стимулов при вероятности 80 % наблюдается над центральными отведениями (риc. 3). В группе пациентов с шизофренией увеличение амплитуды P 300 наблюдается при несовпадении сторон стимулов при вероятности, равной 50 % над центрально-теменными отведениями, максимальные значения амплитуды наблюдаются над правым полушарием и по средней линии.

Обсуждение

В литературе на сегодняшний день не описаны методики, использующие модуля-

Рис. 2. Средние значения амплитуды CNV в I и II интервалах анализа: 50 % – 50% вероятность совпадения; 80 % – 80 % вероятность совпадения; Слева – сигнальный стимул предъявляется в левом полуполе;

Справа – сигнальный стимул предъявляется в правом полуполе

Fig. 2. Average values of the CNV amplitude in the I and II analysis period: 50 % – 50 % probability of coincidence; 80 % – 80 % probability of coincidence; Left – the signal stimulus is presented in the left half–field;

Right – the signal stimulus is presented in the right half-field

цию вероятности в парадигме вероятностного предъявления в зрительной модальности для оценки нарушений этапов прогностического кодирования и влияния изменения вероятности (изменение значимости стимула) на построение прогнозов. Авторами была разработана и апробирована методика стимуляции на основе зрительной задачи Познера, включающая установочный стимул, задающий вероятность совпадения (50 и 80 %), сигнальный стимул, указывающий сторону предъявления и целевой стимул, требующий моторного ответа (саккадического движения). Данное сочетание стимулов позволяет проанализировать этапы построения прогноза, сличения, детекции и сигнала ошибки, корректировки прогноза.

И хотя анализ результатов пилотного эксперимента выходит за рамки целей данной статьи, представляется необходимым кратко резюмировать выявленные различия. Психически здоровые лица отличаются устойчивой локализацией зоны максимальной негативности в периоде 200 мс до целевого стимула, существенным увеличением амплитуды CNV в период ожидания целевого стимула, а также более высокой амплитудой CNV в условиях 80%-ной вероятности совпадения стимулов по сравнению с 50 %, что отражает усиление процессов прогностического кодирования при увеличении значимости стимула. В группе больных с шизофренией амплитуда и локализация зон максимальной негативности характеризовались высокой вариативностью, также более высокие значения CNV выявлены при вероятности 80 %, наиболее низкие наблюдались в условиях предъявления сигнального стимула слева с 50%-ной вероятностью совпадения стимулов.

Увеличение амплитуды CNV в условии 80 % в группе психически здоровых участников и распределение максимальной негативности от теменной области на раннем этапе к центрально-теменной области на позднем этапе CNV соответствует литературным данным о генерации CNV в височно-теменных, сенсомоторных и моторных областях [33].

Рис. 3. Средние значения амплитуды Р 300 : 50 % – 50 % вероятность совпадения, 80 % – 80 % вероятность совпадения; Стандартный – сторона предъявления целевого и сигнального стимулов совпадает, Девиантный – сторона не совпадает

Fig. 3. Average values of the P 300 amplitude: 50 % – 50 % probability of coincidence, 80 % – 80 % probability of coincidence; Standard – the side of presentation of the target and signal stimuli coincides, Deviant – the side does not coincide

В течение периода ожидания наблюдалось градуальное нарастание амплитуды CNV, в большей степени выраженное в лобноцентральных и теменных зонах коры, что может отражать аспекты прогностического кодирования, связанные со зрительно-пространственным вниманием, включение корковой фронто-париетальной системы внимания и фронто-медио-таламической системы [34]. Показано изменение медленно-частотной активности в задней сенсомоторной, премоторной и медиальной лобной областях при ошибочных прогнозах, возникающих до выработки ответа, - снижение коэффициента фазовой синхронизации на фоне усиления синхронизации во фронтально-центральных областях [35].

В группе больных с шизофренией амплитуда CNV была ниже, чем в группе контроля, а значимые различия по амплитуде при сравнении в идентичных условиях получены для прецентральных зон коры. О снижении амплитуды CNV при шизофрении в лобно-центральных отделах коры неоднократно сообщалось в ис- следованиях других авторов [36]. Это соотносится с представлениями о «гипофронтальности» при шизофрении, согласно которым дисфункция префронтальной коры является ключевым фактором в патогенезе шизофрении, с которым связывают нарушения мышления и негативную симптоматику [37, 38].

Также в группе контроля наблюдалось достоверное увеличение амплитуды компонента Р300 при несовпадении стороны предъявления стимулов в условии вероятности их совпадения, равной 80 %, что соотносится с большим нарастанием CNV в данных условиях. Нарастание нисходящих ожиданий, приводящее к усилению внимания, является одним из условий, благодаря которому ошибки предсказания распространяются на уровень сознательного доступа [39]. Считается, что обработка информации на этом уровне объединяет информацию из распределенных лобно-теменных сетей, обеспечивая сознательный доступ к обнаруженным в них паттернам и отклонениям [40].

Использованная в исследовании схема стимуляции с различными уровнями вероятности позволила выявить особенности ранних этапов, которые отражаются в параметрах условного негативного отклонения – построения прогноза, предшествующего появлению целевого стимула, и дальнейшего сопоставления прогноза с сенсорными данными и сигнала ошибки прогнозирования, интенсивность которых отражается в изменении амплитуды компонента Р300.

Следует отметить некоторые ограничения исследования. В пилотном исследовании не были проанализированы некоторые показатели, согласно данным литературы также отражающие процессы прогностического кодирования. Распространенным биомаркером является феномен MMN [41, 42], который отражает нисходящую модуляцию [43]. Актуальным является поиск индикаторов мониторинга производительности (performance monitoring), который является одной из исполнительных функций – способности распознать ошибку вситуациях, когда происходит отклонение от цели [44]. Полагают, что неправильный мониторинг производительности является ключевым симптомом некоторых психических расстройств [45]. Биомаркером, индексирующим обнаружение ошибок, является негативность, связанная с ошибками (ERN) в медиальной лобной коре [46]. Предполагается дальнейшее расширение анализируемых показателей с исследованием феноменов MMN и ERN.

Также ограничением исследования является то, что инструкция предполагает достаточную сохранность когнитивных функций, что ограничивает целевую группу методики, так как когнитивное снижение является одним из симптомов как шизофрении, так и некоторых других психических заболеваний. Небольшой размер выборки может влиять на надежность полученных результатов, однако формат пилотного исследования предполагал апробацию методики и поиск нейрофизиологических коррелятов нарушения процессов прогностического кодирования. В дальнейшем предполагается расширение выборки и увеличение нозологических форм для углуб- ления понимания возможных механизмов нарушения процессов прогностического кодирования при различных психических заболеваниях и их роли в психопатологической симптоматике.

Заключение

В результате исследования были выявлены значимые различия между группой психически здоровых лиц и пациентами с шизофренией при выполнении задачи на вероятностное прогнозирование в условиях модуляции вероятности. Анализ условной негативной волны, отражающей нисходящие процессы ожидания стимула, выявил значимые различия в ее характеристиках между группами. В норме наблюдается волна с устойчивой фронто-теменной топографией, амплитуда которой увеличивается при увеличении вероятности совпадения стимула (увеличении его значимости). В группе больных с шизофренией амплитуда и локализация условной негативной волны характеризовалась высокой вариативностью и зависимостью от стороны предъявления стимула.

Различия в компоненте P 300 соответствуют различиям в условной негативной волне. Наибольшая амплитуда в группе нормы наблюдается при несоответствии сигнального и периферического стимула при вероятности их совпадения, равной 80 %. В группе пациентов с шизофренией увеличение амплитуды P300 наблюдается при несовпадении стимулов при вероятности, равной 50 %.

Результаты свидетельствуют о нарушении в группе пациентов с шизофренией процессов построения прогнозов, оценки вероятностей, распределения значимости между стимулами.

Целью исследования являлась разработка психофизиологической методики для выявления особенностей процесса прогностического кодирования и апробация методики на психически здоровых лицах и лицах с шизофренией. Полученные результаты исследования подтверждают способность разработанного метода количественно и качественно оценить указанные изменения при выбранном методе стимуляции и анализа полученных данных.

Список литературы Психофизиологическая методика изучения нарушений процесса прогностического кодирования

- D’Mello A.M., Bach P., Corlett P.R. et al. Editorial: Predictive mechanisms in action, percep-tion, cognition, and clinical disorders. Frontiers in Human Neuroscience. 2022;16:1005905. DOI: 10.3389/fnhum.2022.1005905.

- Wynn J.K., Green M.F. An EEG-Based Neuroplastic Approach to Predictive Coding in People With Schizophrenia or Traumatic Brain Injury. Clinical EEG Neuroscience. 2024;6:15500594241252897. DOI: 10.1177/15500594241252897.

- Sapey-Triomphe L.A., Sanchez G., Hénaff M.A. et al. Disentangling sensory precision and prior expectation of change in autism during tactile discrimination. NPJ Scientific Learning. 2023;8(1):54. DOI: 10.1038/s41539-023-00207-5.

- Spaeth A.M., Koenig S., Everaert J. et al. Are depressive symptoms linked to a reduced pupillary response to novel positive information? – An eye tracking proof-of-concept study. Frontiers in Psychology. 2024;23(15):1253045. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1253045.

- Tucker D.M., Luu P. Motive control of unconscious inference: The limbic base of adaptive Bayes. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2021;128:328–345. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2021.05.029.

- Hipólito I., Kirchhoff M. Breaking boundaries: The Bayesian Brain Hypothesis for perception and prediction. Consciousness and Cognition. 2023;111:103510. DOI: 10.1016/j.concog.2023.103510.

- Sprevak M., Smith R. An Introduction to Predictive Processing Models of Perception and Decision-Making. Topics in Cognitive Science. 2023;(28):1–28. DOI: 10.1111/tops.12704.

- de Lange F.P., Heilbron M., Kok P. How Do Expectations Shape Perception. Trends in Cognitive Science. 2018;22(9):764–779. DOI: 10.1016/j.tics.2018.06.002.

- Syrov N., Yakovlev L., Miroshnikov A. et al. Beyond passive observation: feedback anticipation and observation activate the mirror system in virtual finger movement control via P300-BCI. Frontiers in Human Neuroscience. 2023;4(17):1180056. DOI: 10.3389/fnhum.2023.1180056.

- Qin C., Michon F., Onuki Y. et al. Predictability alters information flow during action observation in human electrocorticographic activity. Cell Reports. 2023;42(11):113432. DOI: 10.1016/j.celrep.2023.113432.

- Scott M. Sensory attenuation from action observation. Experimental Brain Research. 2022;240(11):2923–2937. DOI: 10.1007/s00221-022-06460-1.

- Ashraf R., Abdoli B., Khosrowabadi R. et al. The Effect of Modeling Methods on Mirror Neuron Activity and a Motor Skill Acquisition and Retention. Basic Clinical Neuroscience. 2023;14(5):631–646. DOI: 10.32598/bcn.2021.3245.1.

- Ji Q., Liu L., Lu Y. et al. Mechanisms of Action Anticipation in Table Tennis Players: A Multivoxel Pattern Analysis Study. Neuroscience. 2024;16:33–40. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2024.03.016.

- Murphy C.P., Runswick O.R., Gredin N.V. et al. The effect of task load, information reliability and interdependency on anticipation performance. Cognitive Research: Principles and Implications. 2024;9(1):22. DOI: 10.1186/s41235-024-00548-8.

- Amoruso L., Pusil S., García A.M. et al. Decoding motor expertise from fine-tuned oscillatory network organization. Human Brain Mapping. 2022;43(9):2817–2832. DOI: 10.1002/hbm.25818.

- Wang Y., Zhao Q., Ji Q. et al. fMRI evidence of movement familiarization effects on recognition memory in professional dancers. Cerebral Cortex. 2024;34(1):bhad490. DOI: 10.1093/cercor/bhad490.

- Ueda S., Sato T., Kumada T. Model-Based Prediction of Operation Consequences When Driving a Car to Compensate for a Partially Restricted Visual Field by A-Pillars. Frontiers in Human Neuroscience. 2021;15:697295. DOI: 10.3389/fnhum.2021.697295.

- Schwartenbeck P., FitzGerald T.H., Mathys C. et al. The Dopaminergic Midbrain Encodes the Expected Certainty about Desired Outcomes. Cerebral Cortex. 2015;25(10):3434–3445. DOI: 10.1093/cercor/bhu159.

- Chew B., Hauser T.U., Papoutsi M. et al. Endogenous fluctuations in the dopaminergic midbrain drive behavioral choice variability. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2019;116(37):18732–18737. DOI: 10.1073/pnas.1900872116.

- Posner M.I. Orienting of attention: Then and now. Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2016;69(10)1864–1875. DOI: 10.1080/17470218.2014.937446.

- Del Popolo Cristaldi F., Mento G., Sarlo M. et al. Dealing with uncertainty: A high-density EEG investigation on how intolerance of uncertainty affects emotional predictions. PLoS One. 2021;16(7):e0254045. DOI: 10.1371/journal.pone.0254045.

- Gómez C.M., Arjona A., Donnarumma F. et al. Tracking the Time Course of Bayesian Inference With Event-Related Potentials:A Study Using the Central Cue Posner Paradigm. Frontiers in Psychology. 2019;10:1424. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.01424.

- Brown H.R., Friston K.J. The functional anatomy of attention: a DCM study. Frontiers in Human Neuroscience. 2013;7:784. DOI: 10.3389/fnhum.2013.00784.

- Auksztulewicz R., Friston K. Attentional Enhancement of Auditory Mismatch Responses: a DCM/MEG Study. Cerebral Cortex. 2015;25(11):4273–4283. DOI: 10.1093/cercor/bhu323.

- Sanquist T.F., Beatty J.T., Lindsley D.B. Slow potential shifts of human brain during forewarned reaction. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 1981;51(6):639–649. DOI: 10.1016/0013-4694(81)90208-x

- Fitzgerald K., Todd J. Making Sense of Mismatch Negativity. Frontiers in Psychiatry. 2020;11:468. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00468.

- Chennu S., Noreika V., Gueorguiev D. et al. Expectation and attention in hierarchical auditory prediction. Journal of Neuroscience. 2013;33(27):11194–11205. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0114-13.2013.

- Нарушения обработки информации у больных шизофренией: обзор литературы / М.В. Иванов, М.А. Тумова, Л.М. Муслимова, Т.В. Капустина // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2020. Vol. 2(107). P. 41–50. [Ivanov M.V., Tumova M.A., Kapustina T.V., Muslimova L.M. Information processing disorders in patients with schizophrenia: a literature review. Sibirskii vestnik psikhiatrii i narkologii = Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry. 2020;2(107):41–50. (in. Russ.)] DOI: 10.26617/1810-3111-2020-2(107)-41-50.

- Гусейнова З.Т., Тумова М.А., Шошина И.И. Особенности зрительной системы у больных параноидной шизофренией // Психиатрия. 2022. Т. 20, № S3(2). С. 12–14. [Guseinova Z.T., Tumova M.A., Shoshina I.I. Features of the visual system in patients with paranoid schizophrenia. Psikhiatriya = Psychiatry (Moscow). 2022;20(S3(2)):12–14. (in. Russ.)].

- Kirenskaya A.V., Myamlin V.V., Novototsky-Vlasov V.Y. et al. The contingent negative variation laterality and dynamics in antisaccade task in normal and unmedicated schizophrenic subjects. Spanish Journal of Psychology. 2011;14(2):869–883. DOI: 10.5209/rev_sjop.2011.v14.n2.34.

- Errington S.P., Schall J.D. Express saccades during a countermanding task. Journal of Neurophysiology. 2020;124(2):484–496. DOI: 10.1152/jn.00365.2020.

- Gouret F., Pfeuffer C.U. Anticipatory Saccades Towards the Future Consequences of One's Actions – an Online Eye Tracking Study. Journal of Cognition. 2023;6(1):15. DOI: 10.5334/joc.261.

- Thibault N., Albouy P., Grondin S. Distinct brain dynamics and networks for processing short and long auditory time intervals. Scientific Reports. 2023;13(1):22018. DOI: 10.1038/s41598-023-49562-8.

- Славуцкая М.В., Шульговский В.В., Семина Т.К. Влияние направленного внимания на потенциалы головного мозга человека при вероятностном предъявлении зрительных стимулов // Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2005. Т. 55, № 6. С. 796–805. [Slavutskaya M.V., Shulgovsky V.V., Semina T.K. Directed attention influence on the human brain potentials under conditions of probability visual stimulation. Zhurnal vysshei nervnoi deyatel'nosti im. I.P. Pavlova = I.P. Pavlov Journal of Higher Nervous Activity. 2005;55(6):796–805. (in. Russ.).]

- Yordanova J., Falkenstein M., Kolev V. Motor oscillations reveal new correlates of error processing in the human brain. Scientific Reports. 2024;14(1):5624. DOI: 10.1038/s41598-024-56223-x.

- Osborne K.J., Kraus B., Lam P.H. et al. Contingent Negative Variation Blunting and Psychomotor Dysfunction in Schizophrenia: A Systematic Review. Schizophrenia Bulletin. 2020;46(5):1144–1154. DOI: 10.1093/schbul/sbaa043

- Dharani R., Goyal N., Mukherjee A. et al. Adjuvant High-Definition Transcranial Direct Current Stimulation for Negative Symptoms in Schizophrenia: A Pilot Study. The Journal of ECT. 2021;37(3):195–201. DOI: 10.1097/YCT.0000000000000756.

- Kumar N., Vishnubhatla S., Wadhawan A.N. et al. A randomized, double blind, sham-controlled trial of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of negative symptoms in schizophrenia. Brain Stimulation. 2020;13(3):840–849. DOI: 10.1016/j.brs.2020.02.016.

- Vidal-Gran C., Sokoliuk R., Bowman H. et al. Strategic and Non-Strategic Semantic Expectations Hierarchically Modulate Neural Processing. eNeuro. 2020;7(5):ENEURO.0229-20.2020. DOI: 10.1523/ENEURO.0229-20.2020.

- Dehaene S., Changeux J.-P. Experimental and theoretical approaches to conscious processing. Neuron. 2011;70(2):200–227. DOI: 10.1016/j.neuron.2011.03.018

- Yasoda-Mohan A., Vanneste S. Development, Insults and Predisposing Factors of the Brain's Predictive Coding System to Chronic Perceptual Disorders-A Life-Course Examination. Brain Sciences. 2024;14(1):86. DOI: 10.3390/brainsci14010086.

- Tivadar R.I., Knight R.T., Tzovara A. Automatic Sensory Predictions: A Review of Predictive Mechanisms in the Brain and Their Link to Conscious Processing. Frontiers in Human Neuroscience. 2021;15:702520. DOI: 10.3389/fnhum.2021.702520.

- Sikkens T., Bosman C.A., Olcese U. The Role of Top-Down Modulation in Shaping Sensory Processing Across Brain States: Implications for Consciousness. Frontiers in Systems Neuroscience. 2019;13:31. DOI: 10.3389/fnsys.2019.00031.

- Fu Z., Sajad A., Errington S.P. et al. Neurophysiological mechanisms of error monitoring in human and non-human primates. Nature Reviews Neuroscience. 2023;24(3):153–172. DOI: 10.1038/s41583-022-00670-w.

- Gillan C.M., Fineberg N.A., Robbins T.W. A trans-diagnostic perspective on obsessive-compulsive disorder. Psychological Medicine. 2017;47(9):1528–1548. DOI: 10.1017/S0033291716002786.

- Sajad A., Godlove D.C., Schall J.D. Cortical microcircuitry of performance monitoring. Nature Neuroscience. 2019;22(2):265–274. DOI: 10.1038/s41593-018-0309-8.