Психофизиологические характеристики студентов-спортсменов в условиях "двойной карьеры"

Автор: Макунина Ольга Александровна, Харина Ирина Федоровна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 4 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Сохранение здоровья молодежи является приоритетной государственной задачей. Обучающиеся, профессионально занимающиеся спортом, испытывают колоссальные нагрузки, способные вызвать стресс-реакции и нестабильные психические состояния. Цель: изучить психофизиологические характеристики студентов-спортсменов, сочетающих спортивную и образовательную деятельность. Материалы и методы. Исследование проводили в динамике учебного года с привлечением 60 студентов-спортсменов мужского пола, средний возраст - 19 ± 1,2 года. Сравнивали показатели студентов, обучающихся по индивидуальному графику и по общепринятому учебному плану. Реализуемые методики: «Стиль саморегуляции поведения» (И.В. Моросанова с соавт., 2000), простая зрительно-моторная реакция («НС-Психо-Тест»), расчет адаптационного потенциала (Р.М. Баевский). Анализировали общий уровень саморегуляции поведения, функциональный уровень системы (интегральный показатель простой зрительно-моторной реакции) и адаптационный потенциал. Результаты исследования обработаны с использованием современных электронных таблиц программы Microsoft Excel пакета Microsoft Office (2017). Для проверки статистической значимости полученных данных использовались непараметрические статистические тесты: T-критерии Вилкоксона (для связанных выборок) и Манна - Уитни (для несвязанных выборок). Достоверность относительных величин рассчитывали с помощью программы «Облегченные способы статистического анализа в клинической медицине (Clinic)». Результаты. В ходе проведенного исследования установлено, что составляющие психофизиологические характеристики статуса студентов, профессионально занимающихся спортом, сочетающих и образовательную деятельность, изменяются в зависимости от формы организации образовательного процесса. Так, студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, имеют менее выраженные изменения по уровню саморегуляции, функциональному уровню системы и адаптационному потенциалу. Психофизиологические характеристики студентов-спортсменов, обучающихся по общепринятому учебному плану, к концу учебного года имеют значительные негативные сдвиги функционального уровня системы и адаптационного потенциала на фоне совершенствования общего уровня саморегуляции. Заключение. Результаты исследований, представленные в публикациях и полученные нами, свидетельствуют о необходимости мониторирования психофизиологических детерминант адаптации студентов в условиях «двойной карьеры» и применения персонализированного гибкого подхода при организации образовательной деятельности студента. Результаты могут быть полезными в области образования и спорта для разработки более эффективных мер по содействию двойной карьеры студентов-спортсменов.

Студенты-спортсмены, психофизиологический статус, двойная карьера, спортивная и образовательная деятельность, индивидуальный график обучения, персонализированный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/147239580

IDR: 147239580 | УДК: 159.913, | DOI: 10.14529/jpps220409

Текст научной статьи Психофизиологические характеристики студентов-спортсменов в условиях "двойной карьеры"

В современной психофизиологии отмечается интерес ученых к изучению психофизиологических характеристик спортсменов в условиях «двойной карьеры» [1]. Психофизиологический статус отражает «особенности организма и личности человека, определяющие потенциальные или реализуемые возможности к профессиональному обучению и заданным требованиям надежности и эффективности конкретной профессиональной дея- тельности»1. Основные факторы образовательной среды (ограниченное время на учебную деятельность, когнитивные нагрузки, регламентированный график учебных занятий и другое) и спортивной деятельности (спортивный режим, график тренировок, соревновательная нагрузка и др.) оказывают сочетанное воздействие на психофизиологические параметры состояния организма.

Рост уровня спортивных достижений, переход на этап совершенствования или высшего спортивного мастерства часто совпадает по временным рамкам с окончанием общеобразовательной школы и поступлением в вуз. Поэтому обучающиеся, профессионально занимающиеся спортом, испытывают колоссальные нагрузки, способные вызвать стресс-реакции и нестабильные психические состояния [2].

Обзор литературы

В начале XXI века в зарубежных публикациях произошло признание такого феномена, как двойная карьера (dual-career). Сам термин двойная карьера в различных исследованиях трактуется синонимично, но однозначной формулировки на данном этапе нет. Так, в работе G. Condello отмечается, что совмещение спортивной и академической карьеры талантливыми спортсменами для достижения целостного развития и будущей роли в обществе - это и есть двойная карьера [3]. Tessitore A. с соавторами представляют в публикации формулировку двойной карьеры по L. Capranica и N. Stambulova - совмещение спортивной и образовательной (профессиональной) карьеры спортсменами для гарантированно целостного развития и гибкого перехода от спорта к рынку труда (перехода в будущем в социально-экономическую среду) [4].

Проанализированные нами исследования преимущественно направлены на выявление проблем, с которыми сталкиваются спортсмены на этапе обучения в вузе. Как оказалось, 67 % студентов-спортсменов, принявших участие в структурированном опросе, разработанном российскими учеными, задумывались приостановить или оставить обучение в вузе в пользу спортивной карьеры [5].

К аналогичным данным пришли ученые Испании [6]. Они отметили, что высококвалифицированные студенты-спортсмены, сталкиваясь с проблемами совмещения, выбирают или спорт, что приводит к низкой успеваемости и в перспективе ограничивает интеграцию в социум, или обучение, отказавшись от спортивной составляющей своей карьеры. При этом сильно мотивированные спортсмены способны сочетать данные два вида деятельности и, как правило, успешны в обеих областях [6].

В статье, раскрывающей проблемы европейской миграции студентов-спортсменов, отмечены гендерные различия в мотивации реализации двойной карьеры: у женщин в приоритете оказываются академические дисциплины [7].

Несмотря на то, что в работе [3] отмечено, что на международном уровне существуют фрагментарные знания о феномене двойной карьеры, при этом в литературе описаны карьерные пути и актуализирована поддержка студентов-спортсменов для адаптации в социальную среду [8].

На наш взгляд, в публикациях о dualcareer зарубежных авторов превалируют социально-демографические и психологические исследования. Однако М.В. Панюков с группой ученых отмечают, что учебная и спортивная деятельность, как и любая другая, характеризуется напряжением адаптационных механизмов [9, с. 13]. О.Г. Коурова также указывает на необходимость изучения «механизмов адаптации к учебным нагрузкам у студентов, совмещающих занятия спортом с обучением в вузе» [10, с. 67].

Для своевременного контроля стресс-реакций как ответного механизма на учебную или спортивную деятельность Л.П. Богданова и В.М. Богданов рекомендуют у студентов-спортсменов проводить мониторинг показателей вариабельности сердечного ритма [11, с. 137].

В работах [12, 13] рекомендуется осуществлять мониторинг параметров гемодинамики для контроля состояния здоровья студентов, профессионально занимающихся спортом.

Ранее нами в рамках исследования мониторинга здоровья было установлено, что среди студентов-спортсменов выявляется 39,3 % лиц с напряжением центральной нервной системы по показателю функционального уровня системы (ФУС); напряжение механизмов адаптации (АП) отмечено у 26,2 % и срыв адаптации - у 5,4 % студентов. В исследуемой выборке общий уровень саморегуляции (ССП) соответствовал переходному от среднего к высокому результату, характеризуя особенности индивидуальной системы произвольной саморегуляции поведения [14]. Кроме этого, была выявлена «высокая степень корреляционной связи учебной деятельности с компонентами ССП и АП, тогда как ФУС показал только средний уровень корреляционной связи. С результатами спортивной деятельности ССП и АП имеют слабую корреляцию, ФУС - среднюю корреляцию» [14]. В то же время в некоторых публикациях уста- новлено, что на этапах начальной подготовки и спортивной специализации формируется система мобилизации ресурсов, которая обеспечивает основу успешного сочетания спортивной и учебной деятельности в вузе [15, с. 135]. Остается малоизученной структура «системы мобилизации ресурсов».

Психологический компонент «реализации «двойной» карьеры спортсменами-мастерами спорта детерминирован внутренними и внешними ресурсами: в школьный период в большей мере с необходимостью «выполнять требования» и «умением распределять время» (по 57,1 %), при получении высшего образования – с «целеустремленностью» (83,9 %) [16].

Изучению текущего состояния области исследований двойной карьеры студентов-спортсменов посвящена работа Vidal-Vilaplana A. с соавторами [17]. На основании обзора научной литературы авторы сделали заключение, что исследование двойной карьеры находится в промежуточном состоянии, когда в последние годы наблюдается растущий интерес, и показывают, что Европа является основным направлением исследований этой реальности.

На основании анализа доступных публикаций мы сделали заключение, что недостаточно данных о сравнении механизмов адаптации организма студентов-спортсменов, совмещающих образовательную деятельность и спортивную карьеру «при условии организации гибкого персонализированного подхода» [18, 19] и при стандартном графике получения профессионального образования.

Индивидуальный график представляет собой форму организации учебного процесса, «позволяет обучающимся работать самостоятельно, выполнять требования основной образовательной программы в индивидуально установленные сроки, корректировать свою работу с преподавателем и тренером»2.

Механизмы адаптивных психофизиологических проявлений организма в условиях различной организации образовательного процесса изучены недостаточно, между тем результаты таких исследований позволят определить стратегию управления психофизиологическими состояниями студентов в условиях «двойной карьеры».

Цель исследования: изучить психофизиологические характеристики студентов, профессионально занимающихся спортом и сочетающих образовательную деятельность.

Материалы и методы

В исследовании принимало участие 60 студентов-спортсменов Уральского государственного университета физической культуры (г. Челябинск) факультета зимних видов спорта и единоборств, второго и третьего курсов обучения, мужского пола. Средний возраст испытуемых в выборке составил 19 ± 1,2 года (M ± m).

Психофизиологическое исследование с соблюдением требований проводилось в условиях лаборатории «Адаптация человека к экстремальным факторам» кафедры физиологии в динамике учебного года: начало учебного года (октябрь 2021 года) и конец учебного года (май 2022 года). Испытуемые были осведомлены о целях исследования, подписали добровольное согласие на участие в исследовании.

Важным критерием включения участников в обследование являлась активная спортивная деятельность студентов (спортивный стаж не менее 5 лет, тренировки, участие в соревнованиях). В исследовании выделено две группы студентов-спортсменов в зависимости от организации учебного процесса: группа 1 – студенты-спортсмены, имеющие индивидуальный график обучения (n = 30) (ИГО), группа 2 – студенты-спортсмены, обучающиеся по общепринятому учебному плану (n = 30)).

На проведение исследования получено положительное заключение этического комитета УралГУФК (протокол № 10 от 10.06.2021).

Психофизиологические характеристики студентов-спортсменов анализировали по совокупности психодинамического, нейродина-мического и энергетического компонентов. Реализуемые методики: «Стиль саморегуляции поведения» [20], простая зрительномоторная реакция (ПЗМР), полученные с применением аппаратно-программного комплекса «НС-Психо-Тест»3, расчет адаптационного потенциала4.

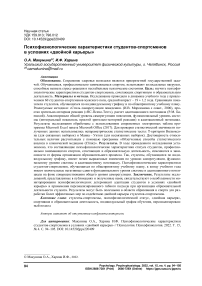

начало учебного конец учебного начало учебного конец учебного года с ИГО года с ИГО года без ИГО года без ИГО

и низкий □ средний □ высокий

Рис. 1. Распределение студентов-спортсменов по показателю общего уровня саморегуляции (%) в динамике учебного года

Fig. 1. Distribution of students by the general level of self-regulation (%) during the academic year

Психодинамический компонент психофизиологического статуса оценивали по результатам теста ССП-98, анализировали общий уровень саморегуляции (ОУС). Нейродина-мический компонент психофизиологического статуса оценивали по показателю функционального уровня системы (ФУС), у. е., интегрального показателя простой сенсомоторной реакции. Энергетический компонент психофизиологического статуса анализировали по интегральному параметру системы кровообращения адаптационному потенциалу (АП).

Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использованием современных электронных таблиц программы Microsoft Excel пакета Microsoft Office (2017). Анализ материала проводился математикостатистическим методом. Для проверки статистической значимости полученных данных использовались непараметрические статистические тесты: T-критерии Вилкоксона (для связанных выборок) и Манна – Уитни (для несвязанных выборок). Значимость различий относительных величин рассчитывали с помощью программы «Облегченные способы статистического анализа в клинической медицине (Clinic)» (2002)5.

Результаты

Распределение студентов-спортсменов по компонентам психофизиологического статуса (%) в динамике учебного года представлено на рис. 1–3.

В начале учебного года психофизиологические показатели исследуемой выборки студентов не имели различий между сравниваемыми группами. Общий уровень саморегуляции поведения (ОУС) характеризуется преимущественно высоким уровнем у 76–80 % студентов-спортсменов обеих сравниваемых групп (см. рис. 1).

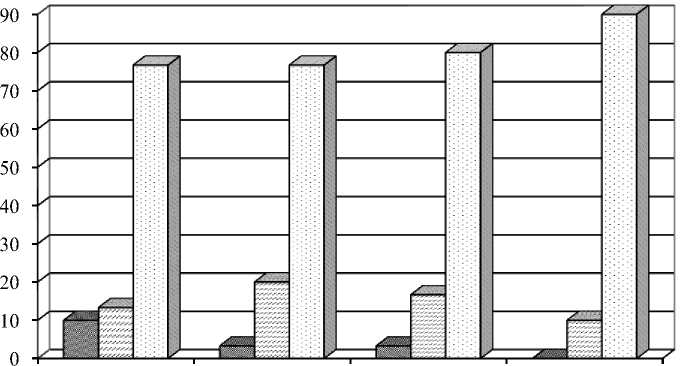

Функциональный уровень системы (ФУС) в начале учебного года характеризуется высоким уровнем у 56,7 % обследуемых, средним уровнем – у 30–33,3 % и низким – у 10–13,3 % студентов-спортсменов (см. рис. 2).

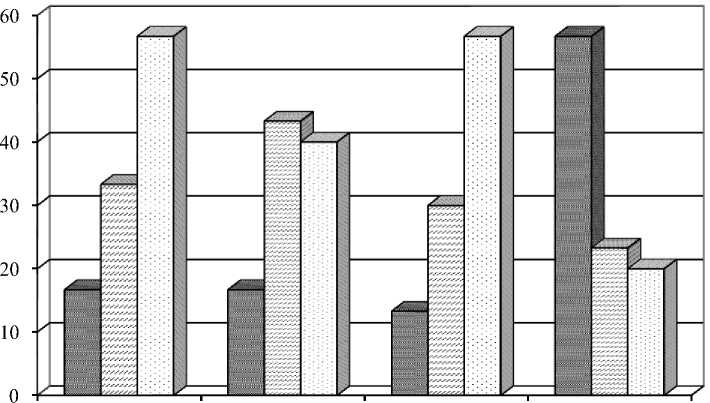

Энергетический компонент психофизиологического статуса, определяемый уровнем АП (см. рис. 3), в начале учебного года характеризуется как удовлетворительный у 60–66,7 % студентов, неудовлетворительный – у 30–36,7 % студентов и напряжение и срыв адаптации отмечались у 3,3 % студентов.

В конце учебного года распределение студентов-спортсменов по компонентам психофизиологического статуса изменилось и имело достоверные различия по ряду показателей между сравниваемыми группами.

начало учебного конец учебного начало учебного конец учебного года с ИГО года с ИГО года без ИГО года без ИГО

0 низкий □ средний □ высокий

Рис. 2. Распределение студентов-спортсменов по показателю функционального уровня системы (%) в динамике учебного года

Fig. 2. Distribution of students by the functional level of the system (%) during the academic year

начало учебного конец учебного начало учебного конец учебного года с ИГО года с ИГО года без ИГО года без ИГО и неудовлетворительный

Q напряжение

□ удовлеторительный

Рис. 3. Распределение студентов-спортсменов по показателю адаптационного потенциала (%) в динамике учебного года

Fig. 3. Distribution of students by adaptive potential (%) during the academic year

Так, общий уровень саморегуляции в группе студентов с ИГ обучения изменился незначительно (см. рис. 1): увеличилось число студентов со средним уровнем на 6,7 %. В группе студентов без ИГ достоверно увеличилось число студентов с высоким уровнем на

10 % (p < 0,01). Между сравниваемыми группами различия оказались недостоверными по критерию Манна – Уитни.

Тенденция динамики показателя ФУС (см. рис. 2) от начала к концу учебного года оказалась в обеих группах одинаковой:

уменьшилось число студентов с высоким уровнем ФУС в группе студентов с ИГ на 16,7 %, в группе студентов без ИГ - на 36,7 %, увеличилось количество студентов с низким уровнем ФУС в группе студентов с ИГ на 6,7 %, в группе студентов без ИГ -на 43,4 %. Достоверность различий динамики показателей от начала к концу учебного года статистически была подтверждена в группе студентов без индивидуального графика.

Между сравниваемыми группами к концу учебного года по показателю ФУС установились достоверные различия. Так, в группе студентов без индивидуального графика оказалось больше студентов с низким уровнем ФУС на 40 %, студентов со средним и высоким уровнями - меньше на 20 % по сравнению с группой студентов с ИГ.

Динамика АП (см. рис. 3) подтверждает напряжение энергетического компонента психофизиологического статуса в обеих сравниваемых группах. К концу учебного года уменьшилось количество студентов с удовлетворительным типом адаптации в группе с ИГ на 13,3 %, в группе студентов без ИГ - на 23,4 % (р < 0,05). В группе студентов без ИГ отмечается больше студентов с напряжением и срывом адаптации на 13,3 % (р < 0,05).

Негативные изменения АП в динамике учебного года отмечали в исследованиях по оценке интегральных критериев адаптации студентов в вузах разных профилей (педагогического, технического и др.) [21].

В ходе проведенного исследования нами установлено, что составляющие психофизиологические характеристики статуса студентов, профессионально занимающихся спортом, сочетающих и образовательную деятельность, изменяются в зависимости от формы организации образовательного процесса. Так, студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, имеют менее выраженные изменения по уровню саморегуляции, функциональному уровню системы и адаптационному потенциалу. Психофизиологические характеристики студентов-спортсменов, обучающихся по общепринятому учебному плану, к концу учебного года имеют значительные негативные сдвиги функционального уровня системы и адаптационного потенциала на фоне совершенствования общего уровня саморегуляции.

Ранее мы выявили, что «выработанные адаптационные механизмы психологического компонента отражают стратегию поведения студентов и обеспечивают благоприятные реакции энергетического компонента адаптации в условиях «двойной карьеры». Однако, как установлено в ходе исследования, нейроди-намический компонент психофизиологического статуса отражает степень нагрузок в условиях «двойной карьеры» [14]. Мониторинг психофизиологического функционального состояния студентов, особенно в условиях двойной карьеры, позволит своевременно выявить тенденцию психофизиологических сдвигов и корректировать организацию учебного процесса для студентов-спортсменов.

Обсуждение

В научных публикациях представлены противоречивые результаты по оценке психофизиологических детерминант адаптивных механизмов в динамике получения профессионального образования и спортивной карьеры.

Современные исследования в области психофизиологии основываются на теории системного подхода П.К. Анохина. Известно, что механизмы адаптации организма обеспечиваются организованными и взаимосвязанными функциональными системами, обеспечивающими достижение полезного результата. В основе многочисленных исследований данная теория подтверждается и позволяет объяснить механизмы адаптации организма в различных условиях [10, 22].

Так, в исследованиях О.Г. Коуровой [10] полученные результаты подтверждают, что готовность к мобилизации ресурсов определяет результат адаптивных механизмов при занятии спортом и при умственном напряжении. Основой для успешной реализации разнонаправленной деятельности является определенный уровень умеренного функционального напряжения. Исследователи установили, что в течение двух лет обучения в вузе отмечается нарастание функционального напряжения сердца у студентов-спортсменов [10].

Н.Л. Ильина, Е.Е. Хвацкая с соавторами предположили, что двойная карьера «приводит к повышению нервно-психического напряжения» и способствует снижению работоспособности, однако в исследуемой выборке гипотеза не подтвердилась [5].

В исследовании В.М. Башкина установлено, что у студентов-спортсменов отмечается синдром хронического переутомления левого полушария по причине сочетанных умственных и физических перегрузок [23, с. 56].

М.В. Панюков с группой ученых на выборке студентов-спортсменов при изучении вариабельности сердечного ритма по показателю активности регуляторных систем (ПАРС) установили: индекс напряжения существенно выше нормы в сравнении с профессиональными спортсменами, такая же зависимость выявлена и по уровню стресса и наличию тахикардии [9, с. 16].

В исследованиях ряда авторов подтверждено, что «успешность деятельности в процессе адаптации студентов к образовательной среде высшего учебного заведения значительной степени зависит от нейродинами-ческих, личностных и вегетативных характеристик, позволяющих идентифицировать типологические особенности приспособительных реакций» [24]. В условиях спортивной деятельности также важное значение имеют личностные характеристики, в частности мотивация и воля [25]. Соответственно, в перспективе предлагается планировать разработку психофизиологической подготовки студентов-спортсменов, ориентированную на развитие специфических личностных характеристик.

Студенты-спортсмены обучаются не только в профильных вузах. Развитие студенческого спорта привело к формированию университетских команд в технических и гуманитарных вузах. Н.Д. Алексеева и ее соавторы поднимают вопрос о создании необходимых условий в рамках тренировочного процесса для студентов-спортсменов технического вуза с целью повышения эффективности и обеспечения индивидуального подхода, а также с учетом вида спорта [26, с. 8].

В исследовании Linner L. с соавторами представлена эмпирическая модель целостного подхода к развитию компетенций студентов-спортсменов через смешанные методы. Исследователи осуществляли мониторинг сформированности компетенций в условиях спортивных и неспортивных требований. Модель представляла собой хорошо скоординированную и поддерживающую среду, направленную на расширение возможностей человека. У студентов-спортсменов развились профессиональные и спортивные компетенции и целостное отношение к саморазвитию, они совершенствовались в спорте и учебе, в умении сбалансировать двойную карьеру. Исследование явно показывает, что эффективные условия обучения способствуют удовлетворению потребностей студентов-спортсменов, помогая им развивать компетенции для создания и поддержания оптимального баланса двойного карьерного роста [27].

Заключение

В ходе исследования нами установлено, что к концу учебного года психологический компонент психофизиологического статуса в обеих группах отражает совершенствование стиля саморегуляции поведения. Однако данный процесс сопровождался негативными тенденциями в нейродинамическом и энергетическом компоненте психофизиологического статуса в обеих группах студентов-спортсменов. Наиболее выраженные негативные сдвиги были отмечены в группе студентов без индивидуального графика: увеличилось количество студентов с низким уровнем ФУС и неудовлетворительным АП. Динамика психофизиологического статуса студентов-спортсменов в условиях двойной карьеры определяется спецификой организации образовательной деятельности студента.

Результаты исследований, представленные в публикациях и полученные нами, свидетельствуют о необходимости мониторирования психофизиологических детерминант адаптации студентов в условиях «двойной карьеры» [21, 24] и применения персонализированного гибкого подхода при организации образовательной деятельности студента.

Полученные результаты позволяют актуализировать необходимость комплексного (междисциплинарного) подхода к решению задач когнитивного контроля деятельности, саморегуляции поведения в условиях экстремальной деятельности, в том числе «двойной карьеры».

Разработка регламентов и создание системы гибкого персонализированного подхода, реализуемого в Уральском государственном университете физической культуры в форме «индивидуального графика», обеспечивает благоприятный механизм психофизиологической адаптации студентов в условиях прессинга сочетанных умственных и физических нагрузок.

Список литературы Психофизиологические характеристики студентов-спортсменов в условиях "двойной карьеры"

- Clinciu A.I. Adaptation and Stress for the First Year University Students // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2013. № 78. P. 718–722.

- Байгужин П.А., Шибкова Д.З. Нестабильные психические состояния у обучающихся-спортсменов // Психология. Психофизиология. 2022. Т. 15. № 2. С. 102–114. DOI: http://doi.org/10.14529/jpps220209

- Dual-career through the elite university student-athletes lenses: The international FISU-EAS survey / G. Condello, L. Capranica, M. Doupona et al. // PLoS One. 2019. № 14(10). Art. no. e0223278. DOI: http://doi.org/10.1371/journal.pone.0223278.

- Parents about parenting dual career athletes: A systematic literature review / A. Tessitore, L. Capranica, C. Pesce et al. // Psychology of Sport and Exercise. 2021. № 53. Art. no. 101833. DOI: http://doi.org/10.1016/j.psychsport.2020.101833.

- Трудности реализации спортсменами двойной карьеры на этапе обучения в вузе / Н.Л. Ильина, Е.Е. Хвацкая, Р.А. Березовская и др. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2017. № 11(153). С. 325–330.

- Gavala-González J., Castillo-Rodríguez A., Fernández-García JC. Dual Career of the U-23 Spanish Canoeing Team // Frontiers in Psychology. 2019. Vol. 10. Art. no. 1783. DOI: http://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01783.

- Multi-national perceptions on challenges, opportunities, and support structures for Dual Career migrations in European student-athletes / P.X. Fuchs, M. Doupona, K. Varga, M. Bon et al. // PLoS One. 2021. Vol. 16(6). Art. no. e0253333. DOI: http://doi.org/10.1371/journal.pone.0253333.

- Living life through sport: the transition of elite spanish student-athletes to a university degree in physical activity and sports sciences / P. Mateu, E. Inglés, M. Torregrossa et al. // Frontiers in Psychology. 2020. Vol. 11. Art. no. 1367. DOI: http://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01367.

- Особенности вариабельности сердечного ритма и уровня физического развития у спортсменов-профессионалов и студентов-спортсменов / М.В. Панюков, В.П. Плотников, С.А. Парастаев и др. // Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2009. № 6(66). С. 13–16.

- Коурова О.Г. Влияние учебных нагрузок на функции сердца у студентов-спортсменов // Наука и спорт: современные тенденции. 2014. Т. 5. № 4(5). С. 67–71.

- Богданова Л.П., Богданов В.М. Индекс напряжения и другие показатели вариабельности сердечного ритма здоровых студентов-спортсменов // Культура физическая и здоровье. 2019. № 4(72). С. 135–138.

- Нарскин А.Г., Белых А.А. Особенности гемодинамики студентов-спортсменов, занимающихся различными видами спорта // Ученые записки Белорусского государственного университета физической культуры. 2021. № 24. С. 142–148.

- Багирова Р.М., Мамедова Г.Р., Гусейнова Г.Г. Изменение функционального состояния сердечнососудистой системы у студентов-спортсменов под влиянием физической нагрузки // Научный вестник Академии физической культуры и спорта. 2020. Т. 2-2. С. 37–42.

- Макунина О.А., Харина И. Ф. Компоненты психофизиологического статуса, определяющие успешность студентов в условиях учебной и спортивной деятельности // Современные вопросы биомедицины. 2021. Т. 5. № 4(17). DOI: http://doi.org/10.51871/2588-0500_2021_05_04_20.

- Попова Т.В., Коурова О.Г., Максутова Г.И. Изменения нейродинамических показателей у студентов-спортсменов в период сессии // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2014. № 3. С. 132–137.

- Хвацкая Е.Е., Ильина Н.Л. Ретроспективный подход в исследовании «двойной» карьеры у спортсменов // Спортивный психолог. 2018. № 1. С. 45–48.

- Combining sport and academic career: Exploring the current state of student-athletes dual career research field / A. Vidal-Vilaplana, I. Valantine, I. Staskeviciute-Butiene et al. // Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education. 2022. Vol. 31 (4): Art. no. 100399 DOI: http://doi.org/10.1016/j.jhlste.2022.100399

- Байгужин П.А., Шибкова Д.З., Савченков А.В. Обоснование подхода к оцениванию психофизиологического статуса и профессиональных качеств личности // Вестник психофизиологии. 2017. № 3. С. 80–87.

- Физическая активность как фактор повышения качества жизни студентов / М.М. Колокольцев, С.С. Ермаков, Н.В. Третьякова [и др.] // Образование и наука. 2020. Т. 22. № 5. С. 150–168.

- Моросанова В.И., Коноз Е.М. Стилевая саморегуляция поведения человека // Вопросы психологии. 2000. № 2. С. 118–127.

- Ефимова Н.В., Соколова Т.Л., Шилкова Т.В. Интегральные критерии адаптации студентов 1 курса университета в динамике учебного года // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2019. № 4(15). С. 91–97.

- Артеменков А.А. Общебиологические подходы к системной организации пограничных состояний психической дезадаптации // Научное обозрение. Медицинские науки. 2017. № 5. С. 10–16.

- Башкин В.М. Психофизиологическая оценка и коррекция функционального состояния организма студентов-спортсменов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2022. № 6(208). С. 53–56.

- Оценка психофизиологического потенциала в процессе адаптации к учебной деятельности / Н.А. Литвинова, В.И. Иванов, М.Г. Березина и др. // Психология. Психофизиология. 2021. Т. 14. № 2. С. 108–122. DOI http://doi.org/10.14529/jpps210211.

- Baron-Thiene A., Alfermann D. Personal characteristics as predictors for dual career dropout versus continuation – A prospective study of adolescent athletes from German elite sport schools // Psychology of Sport and Exercise. 2015. Vol. 21. P. 42–49.

- Оценка условий, влияющих на эффективность тренировочной деятельности студентов-спортсменов технического вуза / Н.Д. Алексеева, А.А. Ивачев, М.В. Купреев, С.В. Кобелева // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2022. № 4(206). С. 7–10

- Linner L., Stambulova N., Henriksen K. Facilitating the transition of student-athletes into a dual career: a case study of the Scandinavian University // Sports, Exercise and Performance Psychology. 2022. Vol. 11(2). P. 107–123. DOI: https://doi.org/10.1037/spy0000275