Психологическая готовность педагога к реализации современных образовательных технологий

Автор: Белоусова Светлана Анатольевна, Шумилова Елена Александровна, Войниленко Наталия Васильевна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 4 (38), 2017 года.

Бесплатный доступ

Анализируются нормы профессионального поведения, востребованные для качествен-ной реализации профессионального стандарта педагога. Предъявлены результаты исследования психологического статуса педагога, работающего в современной образовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Перечислены психологические характеристики, которые могут препятствовать успешности функционирования педагога

Нормы профессионального поведения, профессиональное развитие личности, профессиональная деформация, профессиональные компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/142228906

IDR: 142228906 | УДК: 376 | DOI: 10.7442/2071-9620-2017-9-4-27-33

Текст научной статьи Психологическая готовность педагога к реализации современных образовательных технологий

Психологическая готовность педагога к реализации современных образовательных технологий

С.А. Белоусова, Е.А. Шумилова, Н.В. Войниленко

Согласно внедряемому в настоящее время профессиональному стандарту [4], от педагога требуется готовность («каждомоментная», проявленная в реагировании на ситуацию) принять разных детей (и взрослых, что иногда сложнее), вне зависимости от их реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; готовность к конструктивному взаимодействию (заметим – при условии отрефлексированности и освоенности разных форм совместной деятельности) с разными участниками образования, в том числе с постоянно включенной готовностью выявлять их разнообразные проблемы, оказывать адресную помощь и … документировать процесс (одновременное существование таких разных планов деятельности часто воспринимается или переживается как стресс); готовность к активному субъектному действию в современных информационных средах на уровне информационного менеджера в отношении разных контентов и т.д. Причем предполагается владение всем этим не просто на уровне базовой умелости, а, желательно, на уровне, количественно и качественно достаточном для выполнения роли (миссии!) референтной личности, значимого Другого, обладающего повышенной степенью доверия, встреча с которым и является, по утверждению И.В. Абрамовой [1], Т.М. Ковалевой, Е.И. Кобыща, С.Ю. Поповой (Смолик), А.А. Терова, М.Ю. Чередилиной [5], Л.В. Христолюбовой [8], И.М. Яковлевой [11], С.Е. Шишова, И.Г. Агапова [10], основной психолого-педагогической технологией.

Согласно позиции Ю.А. Васильева [2], К.М. Левитана [3], Н.О. Садовниковой, Э.Э. Сыманюк [6], М.А. Сарапуло-вой [7], И.А. Филатовой [9], И.М. Яковлевой [11], реальное проявление всего этого возможно лишь при хорошем психологическом статусе личности – совокупности психологических характеристик важнейших видов деятельности, поведения и внутреннего психологического состоя- ния, оказывающих существенное влияние на успешность функционирования в профессионально-педагогической среде. Для того, чтобы принимаемые решения относительно подготовки педагогического персонала к внедрению профстан-дартов не ограничивались изучением кадрового делопроизводства, нужно ответственно подойти к анализу реальной кадровой ситуации, внимательнее всмотреться в людей, вовлекаемых в реализацию нового управленческого механизма. Достаточно ли гармоничен внутренний мир педагога, как он воспринимает образовательную среду, какими эмоциями живет, что думает о своей биопсихосо-циальной сущности и состоянии, какие смыслы образует?

В проведенном нами в 2016-2017 годах исследовании приняли участие 26 педагогов (все женщины, от 30 до 62 лет), занятых в специальном (коррекционном) образовательном процессе. На психологическом уровне исследовались: копинги поведения в стрессовых ситуациях (Методика КПС в адаптации Т.Л. Крюковой, вариант методики Н. Эндлера и Д.Паркера), выраженность компонентов «выгорания» как стратегии защитного поведения (Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко), проявления психического выгорания на разных уровнях - межличностном, личностном и мотивационном (Опросник «Синдром выгорания» А. Рукавишникова), восприимчивость к организационному стрессу (Шкала организационного стресса Маклин в адаптации Н.Е. Водопьяновой), представления личности о своей стрессоустойчивости (Тест самооценки стрессоустойчивости С. Ко-ухена и Г. Виллиансона) и субъективном благополучии (Шкала психологического благополучия К. Рифф, версия Лепешинского).

Представим некоторые из полученных результатов.

Копинг - разновидность социального поведения личности в общении и взаимодействии с ситуацией и другими людьми, одно из проявлений способности к адаптации которая, наряду с другими ресурсами личности, увеличивает (осложняет) или уменьшает (облегчает) требования ситуации. Совладающее поведение является многомерным конструктом, включающим оценку совладания по следующим параметрам: локус контроля (зависимость от личности или от ситуации), спонтанность или намеренность, изменчивость или устойчивость.

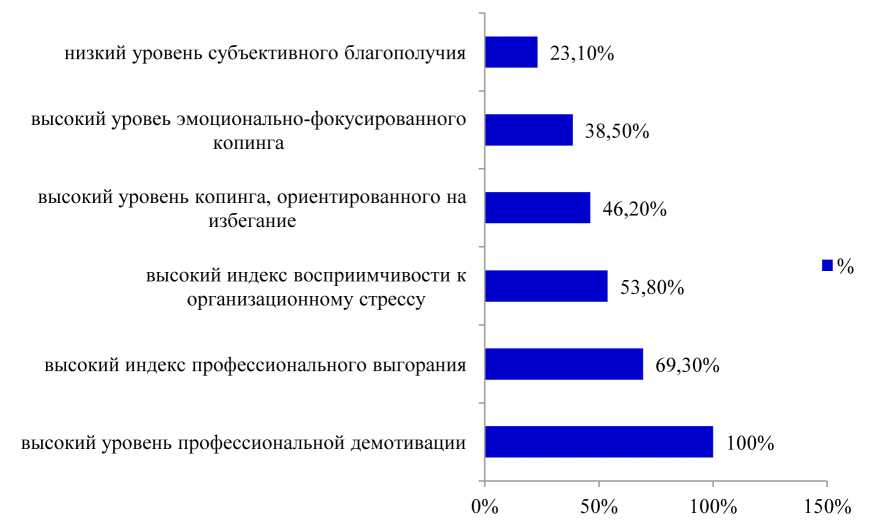

В нашем исследовании стиль, ориентированный на решение проблемы, задачи (проблемно-ориентированный копинг - ПОК) на высоком уровне зафиксирован лишь у 4 человек (15,4%). У этих испытуемых в основе совладающего поведения лежат такие личностные переменные, как эффективное управление временем, сосредоточенность на проблеме, учет контекста, опора на опыт и др. Обращает на себя внимание тот факт, что у 53,8% испытуемых (14 человек) - низкий уровень данного стиля совладания.

Стиль, ориентированный на избегание (КОИ), явно преобладает в группе испытуемых: на высоком уровне его проявляют 46,2% (12 человек) еще 50% (13 человек) - на среднем уровне. Эти работники склонны отвлечь себя магазинами, сном, фильмами, любимой едой или переключиться на приятное социальное взаимодействие.

Эмоционально-фокусированный стиль (копинг ЭОК) также достаточно выражен в группе испытуемых: на высоком уровне к таким проявлениям в поведении прибегают 38,5% испытуемых (10 человек), на среднем уровне этот копинг еще у 53,8% (14 человек). В основе совла-дающего поведения в данном стиле лежат такие устойчивые диспозиционные структуры, как обвинение себя, погружение в переживание, в том числе – боль и страдания и др.

Исследователи (А. Бандура, Р Лазарус) уже давно установили, что недостаточно обладать навыками успешного совладания, человек сам должен верить в то, что они у него имеются. Поэтому мы обратились к изучению самооценки стрессоустойчивости. Опрос педагогов показал: все испытуемые считают, что плохо владеют собой в ситуации, когда трудно решить, как поступить (когда сама работа предполагает стресс, или когда поручают сделать то, что не в полной мере соответствует компетенции, имеется конфликт во взаимодействии, руководитель хамит и т.д.).

Стрессовой становится для человека ситуация, которая переживается или воспринимается им как причина стресса или тревоги. В нашем исследовании изучена восприимчивость педагогов к организационному стрессу (ОС). Полученные результаты свидетельствуют, что у 53,8% испытуемых (14 человек) индекс восприимчивости к ОС очень высок. Такая низкая стресс-толерантность связана с недостаточным умением общаться, принимать ценности других людей, адекватно оценивать ситуацию без ущерба для своего здоровья и работоспособности, с негибкостью поведения и пассивностью по отношению к формам отдыха и восстановления жизненных сил. У остальных испытуемых – средняя стресс-толерантность. «Имунно-го» типа поведения в группе испытуемых не обнаружено.

В проведенном исследовании выявлена подробная картина синдрома эмоционального выгорания педагогов. В группе обследованных нет ни одного педагога без профессиональной деформации личности (несмотря на разницу в возрасте и количестве проработанных в образовании лет). Фаза «напряжение» (характеризуется переживанием психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенностью собой, ощущением «загнанности в клетку», тревогой и депрессией) сформирована у 7,7% испытуемых (2 человека) и формируется еще у 23,1% (6 человек). Фаза «резистенция» (характеризуется неадекватным эмоциональным избирательным реагированием, эмоционально-нравственной дезориентацией, расширением сферы экономии эмоций, редукцией профессиональных

Психологическая готовность педагога к реализации современных образовательных технологий

С.А. Белоусова, Е.А. Шумилова, Н.В. Войниленко

обязанностей) сформирована у 53,8% обследованных педагогов (14 человек), формируется у 19,2% (5 человек). Фаза «истощение» (проявляется в эмоциональном дефиците; эмоциональной отстраненности; личностной отстраненности (деперсонализации); психосоматических и психовегетативных нарушениях) находится в стадии формирования у 8 испытуемых, что составляет 20,8% обследованных педагогов. 4 человека (15,4%) имеют высокие, 2 человека (7,7%) – крайне высокие и 2 человека (7,7%) – крайне низкие значения по параметру «эмоциональное истощение», 9 человек (34,6%) высокие и 2 человека (7,7%) – крайне высокие значения по параметру «личностная отстраненность». Доминирующими симптомами профессионального выгорания обследованных являются: эмоциональное избирательное реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей. Наибольшее число доминирующих симптомов находятся в фазе резистен-ции. Внимания заслуживает также следующая информация: 4 человека (15,4%) имеют высокие и 22 (84,6%) – крайне высокие значения по параметру «профессиональная мотивация». В целом по группе обследованных 23,1% (6 человек) имеют крайне высокие значения индекса «профессиональное выгорание», высокие значения – у 46,2% (12 человек). Все приведенные выше данные напрямую свидетельствует о недостаточном ресурсе части педагогов для реализации предписанных им компетенций, а также о демотивированности педагогического персонала.

Дополнительные сведения о мотивации педагогов получены в ходе изучения их субъективного самоощущения целостности осмысленности своего бытия. Данное понятие характеризует наличие цели в жизни, положительные отношения с другими, личностный рост, управление окружением, самопринятие и автономию. Измерение выраженности основных составляющих психологического благополучия показало следующие результаты. В целом, высокий уровень субъективного благополучия характеризует лишь двух человек из 26, принявших участие в обследовании. Самые «сильные» составляющие субъективного благополучия у педагогов – ощущения, связанные с личностным ростом, и само-принятие. Таким образом, большинство педагогов в достаточной мере обладают чувством непрекращающегося развития, воспринимают себя «растущими» и самореализовывающимися, открыты новому опыту, испытывают чувство реализации своего потенциала, наблюдают улучшения в себе и своих действиях с течением времени, изменяются в соответствии с собственными познаниями и достижениями. Также педагоги, в целом, позитивно относятся к себе, знают и принимают различные свои стороны, включая хорошие и плохие качества, положительно оценивают свое прошлое.

В то же время низкий уровень субъективного благополучия обнаружен у 23,1% обследованных педагогов (6 человек). При этом низкие значения обнаруживаются и по отдельным шкалам. Так, 3 респондента (11,5%), набравших наименьший балл по параметру «позитивные отношения», имеют лишь ограниченное количество доверительных отношений с окружающими: им сложно быть открытыми, проявлять теплоту и заботиться о других; в межличностных взаимоотношениях, как правило, они изолированы и фрустрированы; не желают идти на компромиссы для поддержания важных связей с окружающими. 23,1% (6 человек) имеют низкие значения по параметру «автономность»; считается, что такие люди зависят от мнения и оценки окружающих, в принятии важных решений полагаются на мнение других, поддаются попыткам общества заставить думать и действовать определенным образом. 2 человека (7,7%), имеющие низкие результаты по параметру «управление средой», характеризуются как люди, которые ис- пытывают сложности в организации повседневной деятельности, чувствуют себя неспособными изменить или улучшить складывающиеся обстоятельства, безрассудно относятся к предоставляющимся возможностям, лишены чувства контроля над происходящим вокруг. 3 респондента (11,5%), набравших наименьший балл по параметру «цели в жизни», лишены смысла в жизни; имеют мало

Рис. Рейтинг наиболее проблемных зон в психоэмоциональном состоянии педагогов (по результатам исследования 2016-2017 гг.)

Подводя итоги исследования психологической готовности педагогов к деятельности по профессиональному стандарту, отметим следующее.

-

1. Крайне важно учитывать, что одна из концептуальных идей разработки и внедрения этого управленческого механизма – убрать морально устаревшие регламенты педагогической деятельности, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. Результаты исследования убеждают в необходимости разработки и внедрения психологически выверенных концепций управления человеческими ресурсами образовательной организации, тем более, что теперь за неверную кадровую политику могут и наказать.

-

2. Нужно, как минимум, более эффективно учить педагога тому, что от него требуется, а именно аутокомпетентности, психотехнологиям воздействия на себя и других.

целей или намерений; у них отсутствует чувство направленности, они не находят цели в своей прошлой жизни; не имеют перспектив или убеждений, определяющих смысл жизни в будущем.

Для большей наглядности вынесем самые тревожные симптомы психоэмоционального состояния педагогического персонала реального образовательного учреждения на диаграмму (рис.).

Список литературы Психологическая готовность педагога к реализации современных образовательных технологий

- Абрамова И.В. Научно-теоретические основы подготовки тьютора инклюзивного образования // Специальное образование. - 2014. - №4. С. 81-87.

- Васильев Ю. А. Речевой тренинг - процесс творческий // Специальное образование. - 2015. - №4. С. 99-106.

- Левитан К.М. Деонтологический аспект в высшем образовании // Специальное образование. - 2015. - №3. С. 149-159.

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 18 октября 2013 года №544н) [Электронный ресурс] // Техэксперт. КонсорциумКодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. - Режим доступа: http://docs.cntd. ru/document/499053710

- Профессия «тьютор» / Т.М. Ковалева, Е.И. Кобыща, С.Ю. Попова (Смолик), А.А. Теров, М.Ю. Чередилина. - М.: СФК-офис, 2012. - 246 с.