Психологические аспекты Буллинга: взаимосвязь школьной тревожности и агрессивности

Автор: Тарасова Софья Юрьевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Здоровое общество

Статья в выпуске: 1 (30), 2014 года.

Бесплатный доступ

Агрессивность, буллинг, враждебность, социометрический индекс, школьная тревожность

Короткий адрес: https://sciup.org/14031721

IDR: 14031721 | УДК: 159.9.07

Текст статьи Психологические аспекты Буллинга: взаимосвязь школьной тревожности и агрессивности

На сегодняшний день многие авторы – психологи, социологи, педагоги – обращают внимание на увеличение количества случаев буллинга (хулиганство, школьная травля) среди подростков и детей пред-подросткового возраста [18, с. 49]. Проблема школьных трудностей ребенка на всех ступенях обучения изучается представителями разных научных областей [20, с. 1]. В частности, поведенческий и эмоциональный компоненты школьных трудностей рассматривают с позиции «цены адаптации», включая проявления отклоняющегося поведения [10, с. 249; 21, с. 852]. Агрессивные действия, совершенные детьми и подростками, еще не достигшими возраста уголовной ответственности, вызывают подчас сильный общественный резонанс. Нельзя недооценивать здесь и роль СМИ, которые иной раз оказывают негативное влияние на характер страхов и тревог, как детей, так и их родителей и учителей [13]. Проведенные исследования свидетельствуют: на протяжении последнего десятилетия обычные школьники среди страхов стабильно указывают, например, физическое насилие со стороны незнакомых людей [12, с. 49]. Параллельно клинические и возрастные психологи отмечают наличие проблем самооценки и формирующегося образа Я в целом современного школьника уже на момент обучения в 5-х, 6-х классах.

Методологической основой нашего исследования являются концепции, касающиеся развития деструктивных личностных тенденций А. Гуггенбюля и А.П. Назаретяна. Авторы считают агрес- сивность и тревожность антропологическими константами [3, с. 61; 8, с. 60]. Уже достаточно давно принято разделять агрессию и агрессивность [1, с. 44]. Вслед за Л. Берковицем мы склонны понимать под агрессией вид поведения, физического или символического, которое мотивировано намерением причинить кому-нибудь вред [1, с. 32]. Тогда как агрессивность – относительно стабильная готовность человека к агрессивным действиям в самых разных ситуациях. Буллинг классифицируется также как агрессия: физический, эмоциональный, сексуальный, устный. Косвенная агрессия – тоже буллинг. По результатам недавних исследований, остро стоит проблема легитимизации агрессии [4, с. 136]. Другими словами, агрессоры уверены, что агрессия – норма поведения. Некоторые подростки не стесняются сказать преподавателю: «Я имею право ломать столы – мои родители за это заплатят». Кроме того, жертвы школьной травли имеют, к сожалению, высокий шанс со временем превратиться в агрессоров. Добавим, что такие жертвы часто импульсивны и склонны к гневу. Не исключено и влияние биологических процессов на готовность к агрессивному поведению.

Интересно, что, по мнению некоторых немецкоязычных авторов, рост подростковой агрессивности и жестокости отмечен и в достаточно экономически благополучных странах, как, например, в Германии [24, с. 372]. Одним из возможных объяснений является то, что сам процесс развития, взросления школьника становится более

Общество

Terra Humana ¹ 1’2014

многогранным в силу научно-технического прогресса [7; 17, с. 516]. Однако, согласно мнению С.Н. Ениколопова, агрессия и насилие особенно явно проявляются в реформирующихся странах, где активно идет процесс перераспределения ресурсов и социальных статусов [4, с. 137]. В настоящее время модернизируется система образования, происходит слияние и укрупнение школ. С сентября 2013 года образовательные учреждения переименованы в организации. Кроме того, вводятся Федеральные государственные стандарты нового поколения, часто меняются учебные планы и программы «оказания образовательных услуг». Следствием этого явилось снижение общественного статуса, роли и уровня морально-нравственного развития педагога. Иначе говоря, учитель может, пользуясь «эффектом Пигмалиона», формировать в ребенке ответственность, отзывчивость и иные положительные качества, а может мотивировать и провоцировать детскую агрессивность [16, с. 299]. Проиллюстрируем примером буллинга из нашей консультативной практики, где подстрекателем, к сожалению, стал классный руководитель.

В психологический центр обратился отец восьмиклассника Пети Иванова (имя изменено) со следующей проблемой. На классном часе учитель попросила детей написать ответы на три вопроса: «как я отношусь к Пете Иванову?», «Зачем я учусь?», «Каким я буду родителем?». Отцу обратившегося в центр подростка «педагог» выдала на руки (!) эти бумаги, которые по первому вопросу содержали оценочные суждения в нецензурной форме типа: «Иванов – редкостный урод. Я его ненавижу». Ориентируясь на мнение авторов книги «Комплексная гуманитарная экспертиза», полагаем, подобный поступок классной руководительницы квалифицируется как непедагогичный. Специалисты пишут: «Позиция должна выражаться в корректных формах, не вызывающих вражду, рознь и нетерпимость и не исключающих мирного и толерантного сосуществования... оценка, облеченная в форму безапелляционно утверждаемой безусловной истины, делает какой-либо диалог невозможным и ведет к разжиганию розни» [6, с. 65]. Для полноты картины добавим, не ответили на первый вопрос только три девочки в классе – подруги Пети Иванова. Опасность заключена в том, что «люди, чувствующие себя униженными, зажатыми, подавленными и проигравшими, начинают использовать прямое насилие для своего освобождения и изменения своего положения и, соответс- твенно, контрнасилие для сохранения существующего положения, то есть насилие порождает насилие» [4, с. 137]. Таким образом, одним из основных мотивов совершения агрессивных действий могут быть проблемы самооценки и уровня притязаний. Но особенности самооценки и образа Я в целом довольно сложно оценить количественно. Следует учесть, образ Я подростка и ребенка предподросткового возраста находится в стадии формирования. В свою очередь, нарушениям самооценки и образа Я человека обычно сопутствует повышенный уровень самооценочной и межличностной тревожности [12, с. 124–125; 2, с. 128]. Эти виды тревожности доступны количественной оценке при помощи психологических опросников и потому могут стать хорошим индикатором проблем формирования образа Я.

В настоящем сообщении представлены результаты первого этапа лонгитюдного исследования, выполненного на базе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка. Цель исследования – выявление закономерных взаимосвязей между содержанием детских страхов и тревог и агрессивностью с учетом результатов социометрического исследования (используется модификация социометрического теста А.Я. Каплана). Нами сделана попытка выяснить, в какой мере риск агрессивного поведения связан с враждебностью как негативной смысловой установкой личности, а именно, обидчивостью и подозрительностью по отношению к жертве.

методы исследования

Перечислим психологические методики: шкала личностной тревожности для учащихся 10–12 лет (А.М. Прихожан) [12, Приложение 3, с. 1], методика Басса-Перри – русскоязычная версия BPAQ в адаптации С.Н. Ениколопова [5, с. 116], социометрический тест в модификации А.Я. Каплана [19, с. 113–114]. Русскоязычная версия опросника диагностики агрессии А. Басса и М. Перри содержит следующие шкалы: Физическая агрессия – самоотчет о склонности к физической агрессии в поведении (поведенческий компонент); Гнев – самоотчет о склонности к раздражительности (эмоциональный компонент); Враждебность – шкала, включающая в себя утверждения двух подшкал: Подозрительность и Обидчивость (когнитивный компонент). По результатам психометрического анализа авторы адаптации отказались от шкалы Вербальная агрессия .

Подсчитаны индивидуальные социометрические индексы. Перечислим их: Востребованность – число позитивных выборов в классе данного ребенка; Изолированность – число негативных выборов; Статус – разница между числом позитивных и негативных выборов; Удовлетворенность – количество взаимных позитивных выборов; Напряженность – количество взаимных негативных выборов; Фрустрированность – число отвергнутых положитель ных выборов; Эгоцентричность – число востребованных отрицательных выборов.

У классных руководителей и учителя иностранного языка взяты оценки успеваемости детей по английскому языку (без помощи учительского журнала), необычности поведения (причина в поведении учащегося, а не в его познавательных способностях), агрессии к окружающим (включая преподавателей и других взрослых, а также символические действия: ломает стулья, сильно бьет ногами сумку и пр.). Педагог оценивал успехи, необычность поведения и агрессию к окружающим ребенка по трехбалльной шкале.

В нашем исследовании принимало участие 60 школьников – учащиеся 5- х и 6-х классов. На данный момент проведено два последовательных измерения показателей по следующим субшкалам методики определения личностной тревожности: школьная, самооценочная, межличностная и магическая тревожность. Обследование с использованием опросника Басса-Перри проведено один раз весной у учеников двух 6-х классов (42 ребенка).

Результаты исследования и их обсуждение

В настоящей работе при обследовании учащихся 6-х классов обнаружены корреляции для психологических тестов (табл. 1).

Таким образом, враждебность и отчасти гнев детей возрастают при актуальном состоянии повышенной школьной, межличностной и самооценочной тревожности. В свою очередь, показатели по шкале Физической агрессии опосредованно связаны с показателями по шкале Враждебности . Обнаружены корреляции уровня физической агрессии ребенка и значений по шкале Гнев (r = 0,59, р < 0,001), а также значений по шкале Гнев и уровня враждеб-

Таблица 1

Результаты корреляционного анализа показателей по шкалам опросника диагностики агрессии и субшкалам определения личностной тревожности

|

Шкалы методик |

коэффициенты корреляции r-Спирмена |

|||

|

Школьная тревожность |

Самооце-ночная тревожность |

межличностная тревожность |

магическая тревожность |

|

|

Гнев |

0,45** |

0,33* |

n.s. |

n.s. |

|

Враждебность |

0,54*** |

0,33* |

0,48** |

n.s. |

Условное обозначение: n.s. – не значимая величина; символами отмечены уровни значимости:

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

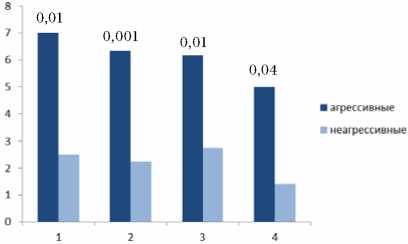

ности (r = 0,72, р < 0,001). Далее решили посмотреть, каковы различия между группами агрессивных и неагрессивных детей. С целью выделить группу агрессивных детей поделили учащихся 6 Б класса по шкале Физическая агрессия на две контрастные группы – с показателями более 20 и менее 20 баллов. Затем проанализировали различия между полученными группами агрессивных (более 20 баллов) и неагрессивных (менее 20 баллов) детей при помощи критерия U-Манна-Уитни. Полученные в классе 6 Б различия по видам тревожности показаны при помощи диаграммы (рис. 1). В классе 6 А результаты сходны.

Рис 1. Величина уровней тревожности для учащихся класса 6 Б, разделенного на две группы по выраженности Физической агрессии: выше или ниже значения 20 баллов. По оси X – порядковые номера субшкал тревожности: 1 – школьная тревожность, 2 – самооценочная тревожность, 3 – межличностная, 4 – магическая; по оси

Y – показатели выраженности тревожности. Над столбцами отмечены уровни значимости.

Интересные результаты получены при помощи социометрического теста. Обнаружена невысокая, но значимая корреляция уровня межличностной тревожности ребенка и значений социометрического индекса Фрустрированность . Коэффициент корреляции r-Спирмена равен 0,32,

Общество

Terra Humana ¹ 1’2014

р < 0,05. Кроме того, в каждом из трех обследованных классов можно наблюдать сильно изолированных в коллективе учеников. Например, в одном классе есть мальчик, которого отвергают все остальные одноклассники. Сильно изолированных в своей социальной группе (классе) детей можно описать следующим образом: стабильно сверхтревожные (10 стеновых показателей), отличаются высоким уровнем враждебности и склонны к физической агрессии в поведении. Кроме того, у них самые высокие значения социометрического индекса Фрустрированность в своем классе. Добавим, претензии к «отверженным» носят выраженный меркантильный характер: «У тебя сегодня та же рубашка, что и вчера», «Мы живем на Кутузе, а ты не на Кутузе (Кутузовский проспект)».

Итак, обозначена связь между личностной тревожностью, враждебностью и агрессивным поведением школьников. А какова устойчивость проявления показателей тревожности в течение учебного года? Мы обследовали учащихся 5-х и 6х классов в динамике при помощи шкалы личностной тревожности для учащихся в адаптации А.М. Прихожан. По каждой субшкале различали уровни тревожности: 1–2 стена – низкотревожные (подобное «чрезмерное спокойствие» может носить защитный характер); более двух, но менее 9 стенов – нормативный уровень тревожности; 9–10 стенов – сверхтревожные, которых мы обозначили как группу риска [12, Приложение 1, с. 6]. Самая многочисленная группа риска обнаружена по субшкале межличностной тревожности – в нее стабильно в течение учебного года входит около 30% детей, что созвучно результатам других исследований [14, с. 235]. При этом межличностная тревожность сильно связана с самооценочной (r = 0,73, р < 0,001) и со школьной (r = 0,69, р < 0,001). По результатам исследований многих авторов, школьники группы риска (сверхтревожные, невротизированные) устойчиво составляют около 35% [12, с. 99]. Показано, что изменения происходят и на физиологическом уровне. Таким физиологическим маркером состояния повышенной тревожности может быть концентрация кортизола в пробах слюны детей [11, с. 16; 19, с. 115]. Хотя здесь на данный момент не всё однозначно. Повышенная концентрация кортизола регистрируется, в основном, только у детей как реакция на длительный или интенсивный стресс [23, с. 611]. У взрослых, имеющих в анамнезе какую-либо психическую травму (эмоциональная депривация, регулярные госпитализации, автомобильная авария), – напротив, обнаружена пониженная концентрация кортизола в пробах слюны. Этот факт объясняют «притуплением» оси гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников. На данный момент является дискуссионным, что на уровне физиологии есть длительный эффект, а что – краткосрочный адаптивный ответ в психотравмирующей ситуации [22, с. 371].

Предварительные результаты исследования показали: в каждом из классов выделяются сильно изолированные в коллективе дети. «Отверженные» стабильно сверхтревожны, обладают высоким уровнем враждебности и склонны к физической агрессии в поведении. В соответствии с разрабатываемым в отечественной и зарубежной психологии подходом к феномену буллинга, жертвы школьной травли имеют высокий шанс в дальнейшем превратиться в агрессоров. Следует отметить, что вопрос о причинах развития враждебности является на сегодняшний день практически малоизученным. И враждебность, и агрессивность – факторы предрасположенности к агрессивному поведению, которое преломляется по-разному: физически, косвенно, вербально... Собственно, враждебная смысловая установка личности включает готовность действовать (поведенческий компонент) [15, с. 420]. Однако всё же агрессивность и враждебность не одно и то же. Поэтому уточнение их дифференциальной оценки – важная задача дальнейших исследований. Подчеркнем, агрессивность – устойчивая готовность реагировать агрессивно во многих разнообразных ситуациях [1, с. 46].

Вторым итогом выполненной работы стал тот факт, что враждебность положительно коррелирует со школьной, самооце-ночной и межличностной тревожностью детей. Как показано выше, самооценочная и межличностная сверхтревожность часто сопутствуют нарушениям самооценки и образа Я человека. Таким образом, хорошо зарекомендовал себя способ оценки проблем формирования образа Я с помощью шкалы личностной тревожности. Но причины, лежащие в основе агрессивности школьника, требуют более глубокого, детального изучения и связаны с диагностикой проблем формирования образа Я ребенка и подростка в процессе обучения. Комплексное лонгитюдное исследование взаимосвязи детской агрессивности и тревожности с учетом актуальных социальных факторов позволит определить основные причины роста агрессивности и жестокости подростков в условиях общеобразовательной школы, а также обозначить мишени коррекции при психологическом сопровождении школьной жизни. Для исследования самооценивания, а также определения проблем формирования образа Я в целом планируется модифици- ровать опросник А.К. Осницкого «Методика определения ориентации субъектного контроля» для учащихся 7–8-х классов [9, с. 149]. Кроме того, в ходе дальнейшей работы будет сделана попытка количествен- но и качественно описать так называемую нормальную, адаптивную тревожность.

Список литературы Психологические аспекты Буллинга: взаимосвязь школьной тревожности и агрессивности

- Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. -СПб.: Издательский дом НЕВА, 2001. -512 с.

- Бороздина Л.В. Уровень притязаний. Классические и современные исследования. -М.: Акрополь, 2011. -322 с.

- Гуггенбюль А. Зловещее очарование насилия. Профилактика детской агрессивности и жестокости. -М.: Когито-Центр, 2006. -176 с.

- Ениколопов С.Н. Экологическая модель исследования насилия//Тезисы докладов 6-й Российской конференции по экологической психологии. -М., 2012. -С. 136-138.

- Ениколопов С.Н., Цибульский Н.П. Психометрический анализ русскоязычной версии опросника диагностики агрессии А. Басса и М. Перри//Психологический журнал. -2007, № 1. -С. 115-124.

- Леонтьев Д.А., Иванченко Г.В. Комплексная гуманитарная экспертиза. -М.: Смысл, 2008. -135 с.

- Марцинковская Т.Д. Информационная социализация в изменяющемся информационном пространстве//Психологические исследования. -2012, № 5 (26). -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.psystudy.ru/index.php/num/2012v5n26/766-martsinkovskaya26.html (15.08.2013).

- Назаретян А.П. Нелинейное будущее. -М.: Издательство МБА, 2013. -440 с.

- Осницкий А.К. Психологические механизмы самостоятельности. -М.: ИГ-СОЦИН, 2010. -232 с.

- Пономарев С.Б., Половникова А.А., Чубаров А.Л., Тоцкий С.И. Анализ вариабельности ритма сердца в комплексной оценке пенитенциарного стресса у подростков, содержащихся в условиях неволи//Тезисы докладов IV Всероссийского симпозиума с международным участием «Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и практическое применение»/Отв. ред. Н.И. Шлык, Р.М. Баевский. -Ижевск: 2008. -С. 249-252.

- Прасолова О.В. Влияние инновационных форм обучения на психосоматическое здоровье и состояние адаптационных систем школьников/Автореф. дисс.... канд. биол. наук. -Ставрополь, 2005.

- Прихожан А.М. Психология тревожности. Дошкольный и школьный возраст. -М.: Питер, 2009. -192 с.

- Прихожан А.М. Влияние электронной информационной среды на развитие личности детей младшего школьного возраста//Психологические исследования. -2010, № 1 (9). -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.psystudy.ru/index.php/num/2010n1-9/283-prikhozhan9.html (15.08.2013).

- Психологические центры: организация, содержание деятельности, документация/Малых С.Б., Буланова О.Е., Бурмистрова Е.В., Белехов Ю.Н., Екжанова Е.А., Красило А.И., Савченко И.А., Ярыгин В.Н. -М.: Генезис, 2007. -248 с.

- Психология. Словарь. -М.: Политиздат, 1990. -494 с.

- Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. -СПб.: Питер, 1999. -409 с.

- Сандомирский М.Е. Психосоматика и телесная психотерапия. Практическое руководство. -М.: Независимая фирма «Класс», 2005. -592 с.

- Собкин В.С., Маркина О.С. Влияние опыта переживания школьной травли на понимание подростками фильма «Чучело»//Вестник практической психологии образования. -2009, № 1 (18). -С. 48-57.

- Тарасова С.Ю. Отражение социально-психологической дезадаптации младшего школьника в физиологических показателях//Общество. Среда. Развитие. -2011, № 2. -С. 113-119.

- Хрулева Л.В. Психофизиологические детерминанты школьных трудностей/Автореф. дис.... канд. биол. наук. -Ярославль, 2004.

- Nordahl HM., Wells A., Olsson CA., Bjerkeset O. Association between abnormal psychosocial situations in childhood, generalized anxiety disorder and oppositional defiant disorder//Aust. NZ J. Psychiatry. -2010, Vol. 44 (9). -P. 852-858.

- Peckins MK., Dockray S., Eckenrode JL., Heaton J., Susman EJ. The longitudinal impact of exposure to violence on cortisol reactivity in adolescents//J. Adolesc. Health. -2012, Vol. 51 (4). -P. 366-372.

- Pervanidou P., Chrousos GP. Metabolic consequences of stress during childhood and adolescence//Metabolism. -2012, Vol. 61 (5). -P. 611-619.

- Walter G., Nau J., Oud N. Aggression und Aggressionsmanagement. -Bern: Verlag Hans Huber, 2012. -619 р.