Психологические аспекты принятия решений

Автор: Г.Д. Бабушкин, А.Ф. Караваев, Н.Л. Макаров

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Социально-психологические и педагогические аспекты деятельности правоохранительных органов

Статья в выпуске: 2 (4), 1996 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149126797

IDR: 149126797

Текст статьи Психологические аспекты принятия решений

Омский юридический институт

МВД России

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел включает в себя множество действий по принятию различного рода решений. В отдельных видах деятельности принятие решений может нс лимитироваться временем, и процесс принятия решений может протекать в стандартной обстановке. В других же случаях процесс принятия решений ограничивается временными интервалами, что влечет за собой изменения в психическом состоянии сотрудника. В |>езультатс принятие решения затрудняется. Любое решение должно быть принято своевременно и правильно. Согласовать эти 19%. №2 (4) х 13

два критерия не всегда возможно. Различного рода факторы влияют как на правильность принятия решения, так и на его своевременность.

Процесс принятия решения имеет ярко выраженную психологическую окраску. При этом функционируют мышление, память, представление, воображение, восприятие, воля, речь. И не случайно проблема принятия решений привлекает внимание психологов (1, 5,7, 12), а также представителей других наук — кибернетики, философии, социологии, педагогики.

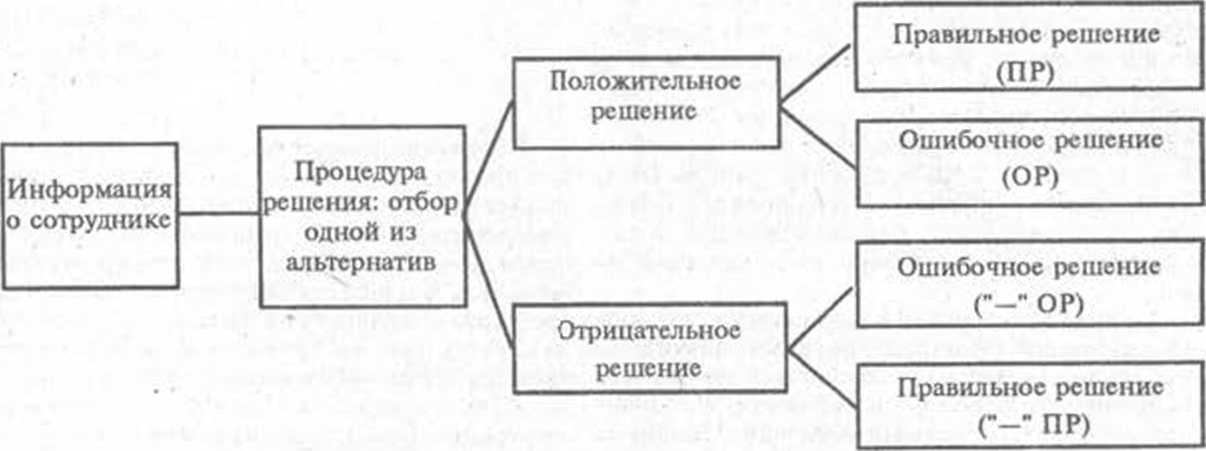

В деятельности руководящего состава ОВД большую долю составляют персональные решения: по личному составу — повышение или понижение в должности и звании, перемещение на другую {заботу и др. Решения могут быть отборочными (на одно место несколько кандидатов) и распределяющими.(отклонение кандидатов исключается). По сути, кадровая политика ОВД является важной социальной проблемой и 'влечет за собой последствия различной направленности (позитивной, негативной). Как показывают исследования, использование традиционных методов отбора сотрудников и психологических тестов не всегда даст положительные результаты. Для этих целей предлагаются использовать положения теории принятия решений (6). Л. Кронбахом разработана схема принятия решения по персональному вопросу (рис. 1) (8).

Рассмотрим на примере этой схемы подбор руководителем кандидата на должность. Например, из имеющихся двух кандидатов руководитель одного утверждает, другого отклоняет на фоне имеющейся информации о цих. Как положительное, так и отрицательное решения через некоторое время приводят к двум результатам — правильному или ошибочному. Утвержденный кандидат может оказаться хорошим работником (в этом случае решение руководителя является правильным (ПР) или работником, не справившимся с должностью (в этом случае решение считается ошибочным (ОР). Отвергнутый сотрудник мог также быть хорошим сотрудником, значит, по отношению к нему руководитель принял ошибочное решение (“—” ОР). Но возможно, что отвергнутый кандидат нс справился бы с новой должностью. В таком случае руководитель принял правильное решение (“—” ПР). В этой связи каждый руководитель должен стремиться к максимализации правильных решений и минимизации ошибочных.

На практике наиболее разработанной и используемой считается психологическая теория решений (4), которая носит дескриптивный (описательный) характер. Рассматриваемая теория выполняет три основных функции. Первая — функция предвидения, предсказывающая вероятностные последствия принятых альтернатив. Вторая — функция объяснения, раскрывающая человеческий Механизм выбора действия. Третья — функция практической ценности теории — заключается в се полезности в процессе руководства и управления коллективом. Данная теория учитывает все личностные аспекты принятия решений.

Эффективность принятия решения зависит от памяти субъекта: а) долговременной — основного хранилища знаний человека; б) кратковременной, в которой происходят переработка информации и принятие решения; в) внешней, представляющей совокупность информации, находящейся в окружении субъекта деятельности.

Принятие любого решения опирается на личностные ценности субъекта, принимающего решения. Правильность принимаемых решений зависит от характера ценностей и их четкой обо-значенности субъектом. Приведем характеристику руководителя с размытыми ценностями (1):

-

— нс способен подвергнуть сомнению свои ценности;

-

— игнорирует данные, расходящиеся с его ценностями;

-

— нс серьезно относится к ценностным проблемам;

— непоследователен;

-

— ведет себя вразрез с декларированными ценностями;

-

— нс показывает своих взглядов;

-

— соблюдает пассивную жизненную позицию; /

-

— нс занимает твердой позиции;

-

— избегает установления обратной связи, а

Рис. 1. Процесс принятия персонального решения.

также ответственности за свои ценности.

Под ценностями авторы (I) понимают то, что является для человека важным и стоящим, от чего человек исходит в принятии решений. Можно по праву считать личностные ценности важнейшим фактором принятия решений. От того, какие сформированы у субъекта ценности, насколько четко они выражены, зависит правильность принятия решений. Отсюда вытекает одна из задач руководства ОВД по воспитанию у сотрудников четких личностных ценностей.

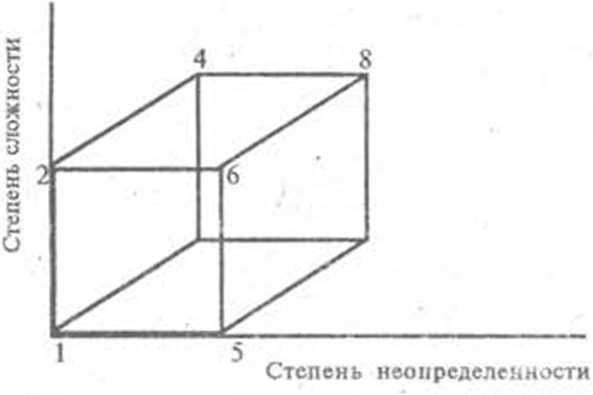

Действия субъекта, принимающего решения, в значительной мере зависят от структуры стоящей перед ним задачи. Кроме того, задачи являются частью окружающей среды, в которой находится субъект. Окружающая среда в данном аспекте представляется Р. Говардом (12) в виде трехмерного пространства (рис. 2).

Рис. 2. Окружающая среда н виды задач в ней.

Окружающая среда всегда характеризуется какой-либо степенью неопределенности. Происходящие в ней события нельзя предсказать с полной определенностью, что ставит субъекта н трудные условия при решении задачи. Вторая черта окружающей среды — динамика — (“все течет, все изменяется”). Третьей чертой окружающей среды является сложность — имеется большое количество переменных, которые трудно учесть при принятии решения.

Для работников ОВД представляется важным приведенная классификация задач (12), требующих принятия решений. Задачу можно представить в виде точки в пространстве среды (см. рис. 2). Каждый вид задач изображен в виде вершины куба. Вершины 1-4 — это детерминированные задачи, в которых решения принимаются в условиях определенности. Это нсрискован-ныс задачи, где каждая альтернатива приводит к определенным последствиям. Такие задачи на практике встречаются редко. Гораздо чаще встречаются рискованные (вероятностные) задачи (на рис. 2 — вершины 5-8).

Большинство задач, встречающихся в деятельности сотрудников ОВД, носят рискованный характер. В них присутствуют неопределенность, динамика, сложность. В принятии решений таких задач выделяется четыре процесса (4):

-

1. Создание субъективного представления о задаче.

-

2. Оценка последствий альтернатив.

-

3. Прогнозировать условий, определяющих последствия.

-

4. Выбор альтернативы.

На наш взгляд, в схеме, представленной Р. Говардом (12), не учитывается род задач, где основным критерием является время. В таких задачах быстрота в принятии решений служит необходимым условием.

Как и в других сферах деятельности, в деятельности ОВД нередки случаи неправильных решений различных задач. В повышении эффективности принимаемых решений определенную роль должны сыграть психологи ОВД, владеющие современными теориями принятия решений. Психолог может дать руководителю необходимую информацию (например, при выдвижении сотрудника на более высокую должность); показать возможные последствия принимаемого решения; участвовать в популяризации разрабатываемых и принимаемых решений; предсказать возможные деформации, характерные для руководителя, принимающего решения. Приведем некоторые такие деформации (4):

-

— тенденциозный отбор информации;

-

— игнорирование или искажение данных, которые нс совпадают с мнениями людей, принимающих решения;

-

— необоснованный оптимизм;

-

— эффект сопротивления (то, что нсдостуи-но, становится привлекательным);

-

— эффект регрессионного мышления (то, что произошло, имело наибольший уровень вероятности в прошлом);

-

— неспособность различения хороших решений и хороших результатов;

-

— единомыслие и хорошая атмосфера в группа становятся важнее, чем качество принимаемых решений;

-

— убеждение в том, что ошибочные решения проистекают из недостатка компетенции или злого умысла людей, тогда как причины неправильных решений следует искать в окружении.

Рассмотрим технологию принятия решений в открытых задачах. Решение открытых задач — одна из особенностей оперативно-розыскной деятельности. Открытые задачи, в которых неизвестны альтернативы и их последствия, решаются с использованием эвристических приемов. Использование психологических знаний позволило исследователям этой проблемы разработать такие приемы. Ниже приводится модификация приемов У. Эдвардса (13), выполненная К). Козслецким (4). Данный прием называется “элиминация — максимизация” и рекомендуется для принятия решений в широком классе задач, в которых имеется множество альтернатив.

Первая фаза этого приема заключается в исключении большинства вариантов решения с помощью простых критериев — остаются наиболее допустимые альтернативы. Во второй фазе выбирается оптимальная альтернатива, макей-мизирующая полезность. Последовательность действий в этом приеме следующая:

-

I. Формулировка множества возможных альтернатив.

-

2. Определение критериев элиминации аль-тернативных решений. Устанавливается критерий.

-

3. Элиминация альтернатив. Происходит сопоставление альтернативе критериями. Альтернативы, нс удовлетворяющие хотя бы одному критерию, отвергаются.

-

4. Оценка значения отдельных свойств допустимых альтернативных решений. Анализируются только допустимые альтернативы, соответствующие требованиям. Каждому свойству дастся определённый балл (1, 2 или 3 — высший). Балл 1 дастся тому свойству, привлекательность которого равна принятому критерию. Чем выше привлекательность, тем больше балл.

-

5. Определение веса отдельных свойств допустимых альтернатив. Каждому свойству приписывается определенный вес (в баллах). Свойства ранжируются по степени важности. Ряд открывается наименее важным свойством с весом, например, 10. Следующие свойства получают более высокий вес.

-

6. Определение общего веса допустимых альтернатив. Значение альтернативы равняется сумме значений отдельных свойств.

-

7. Выбор оптимально допустимой (наилучшей) альтернативы.

которому должна удовлетворять каждая альтернатива.

В практической деятельности сотрудников ОВД нередки случаи использования интуитивных приемов в принятии решений, характеризующихся оперативностью. Однако эффективность их использования зависит от интуиции отдельного сотрудника. Эвристические приемы более сложны и продолжительны, зато их эффективность более высокая, чем интуитивных. Здесь происходят детальная проработка возможных альтернативных решений и поиск оптимальных.

Принятие решений в стрессовых ситуациях. В деятельности сотрудников ОВД существенную долю занимают стрессовые ситуации. Увидст:», проанализировать, принять решение и выполнить его в стрессовом состоянии довольно трудно в связи с психическими изменениями в организме. Исследуя поведение слушателей вузов МВД, Я.Рсйковский (9) выявил дна типа реакций: а) специфическая реакция, обусловленная помехами; б) неспецифическая реакция, независимая от вида трудностей и проявляющаяся в любой стрессовой ситуации.

В нсспецифических реакциях проявляются следующие состояния: 1) мобилизация, характеризующаяся оптимальным эмоциональным напряжением, положительно влияющим на принятие решения: в этом состоянии повышается подвижность "мышления, сокращается время принятия решения и т.д.; 2) расстройство сопряжено с уменьшением подвижности мышления, ограниченностью в предвидении последствий решений, снижением качества решения; 3) деформация, характеризующаяся нарушением организации действий, неспособностью найти рациональное решение, проявлением сильных эмоций (злость, гнев и т. п.). В таком состоянии принятие правильного решения затруднено и порой невозможно. Возникновение представленных выше психических состояний обусловливается индивидуально-психологическими особенностями сотрудника. Зная их, можно предвидеть, в каком состоянии будет тот или иной сотрудник, и делать из этого соответствующие выводы.

Роль свойств личности в принятии решений. В психологии общепризнано влияние силы и уравновешенности нервных процессов на принятие решения в сложных ситуациях. Ю.Козе-лецкий (4) выделяет две группы свойств, определяющих принятие решений. Первая группа — инвариантные свойства, характерные для*вссх людей и имеющие определенную стабильность. К ним относятся системы памяти, направленность действий на определенные цели, подчиненность человеческих действий определенным правилам инерции и др. Вторая группа — индивидуальные свойства, характерные для отдельных субъектов. Это — оригинальность и слип» мы-шления, тревожность, экстравсртированность, склонность к риску и др.

Весьма существенную роль в принятии решений играет направленность мотивации, ее разновидности: а) стремление к достижению успеха (МУ) и стремление избежать неудачи (МН). Выраженность этих стремлений может быть различной: МУ > МН; МУ < МН; МУ = МН. Так. у спортсменов (по нашим данным) преобладает первый вариант мотивации. Можно считать, что для спортивной деятельности такой вариант мотивации является оптимальным и необходимым. Зная соотношение МУ и МН у субъекта, можно предвидеть его отношение к риску. Человек, у которого преобладает стремление к достижению успеха, избегает влияния случайных факторов. В случае невозможности это сделать субъект выбирает варианты решения, нс содержащие риска. Субъект с доминирующим стремлением избегания неудачи предпочитает низкий и высокий уровень риска.

В принятии решений определенную роль играет локус контроля (ЛК) личности. Согласно гипотезе Д. Ротгера (10) люди подразделяются па две группы в зависимости от локуса контроля. Первую группу составляют люди с внутренним локусом контроля, считающие, ‘гго их достижения зависят прежде всего от их личностных качеств. У них собственные действия определяют успех и неудачи. Лица с внешним локусом контроля убеждены, что их успех и неудачи обусловлены различными внешними обстоятельствами — случаем. Как же ведут себя люди с внешним и внутренним локусом контроля в процессе принятия решений?

Опираясь на исследования зарубежных авторов, можно заключить следующее:

-

1. Лица с внутренним локусом контроля проявляют большую активность в поисках информации, чем лица с внешним Л К.

-

2. Лица с внутренним ЛК более конструктивно действуют в случае крушения их намерений.

-

3. Лица с внутренним Л К больше считаются с информацией о результатах своих действий. Их действия в большей степени зависят от предыдущих успехов и неудач.

-

4. Лица с внутренним ЛК более устойчивы к давлению общественного мнения и пропаганде.

Из сказанного следует, что игнорирование такого личностного конструкта, как локус контроля может отрицательно сказываться на деятельности сотрудников в процессе принятия решений.

Точка зрения, согласно которой поведение субъекта в процессе принятия решения обусловливается личностными компонентами, называется субъективистской. Вторая точка зрения — инвайронментализм или сигуационизм (11). Представители этой точки зрения считают, что определяющим фактором в принятии решений является внешняя среда. При такой точке зрения умаляется роль личности, что, на наш взгляд, нс совсем верно. Было бы вернее говорить, что в принятии решений субъектом играют роль как субъективные, так и объективные факторы. Значимость их может изменяться в зависимости от сложности задач и от окружающей среды. В этой связи необходим подбор людей для принятия решений с учетом роли субъективного и объективного факторов.

Принятие решения — завершающий момент, которому предшествует длительная и кропотливая работа, состоящая из следующих этапов (3):

-

I) осознание, понимание сущности задачи;

-

2) сбор необходимой информации. Информация должна быть достоверной и может проверяться по нескольким каналам;

-

3) выдвижение гипотез (предположений). Н>жно помнить, что это всего лишь модели решения и предвидения будущих результатов;

-

4) проверка гипотез путем обсуждения с сотрудниками и их уточнение;

-

5) принятие решения и распоряжение о его выполнении.