Психологические характеристики подростков — авторов деструктивных граффити

Автор: Т.Ю. Тодышева

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология личности

Статья в выпуске: 2 (72), 2025 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. Статья посвящена исследованию психологических характеристик подростков – авторов деструктивных граффити. Физическое, психическое и душевное здоровье во все времена было важнейшим фактором существования нации. Психическое и душевное здоровье молодежи всегда находится в центре внимания специалистов различных направлений из-за сложности и многообразия процессов личностного развития. В частности, спецификой процесса развития могли стать делинквентные проявления в формате деструктивных граффити как средства передачи эмоций и самовыражения. Цель статьи – изучить психологические характеристики подростков – авторов деструктивных граффити. Методология и методы исследования. Методологию исследования составляют анализ материалов научно-исследовательских работ по проблеме граффити и психологии девиантного поведения подростков. В качестве диагностических инструментов были использованы: тест «Руки» Э. Вагнера; опросник диагностики агрессии Басса – Перри, BPAQ, в адаптации С.Н. Ениколопова и др.; опросник «Стиль саморегуляции поведения (ССПМ-2020)»; авторская анкета, анализ фотографий граффити респондентов. Выборку составили 15 юношей в возрасте от 16 до 18 лет. При анализе эмпирических материалов применялись описательная статистика, корреляционный анализ Спирмена. Результаты. Выявлено, что у подростков – авторов деструктивных граффити поведение характеризуется низким уровнем самоконтроля, низким уровнем умения адекватно выражать свои чувства и эмоции, а также высоким уровнем агрессии. У подростков – авторов деструктивных граффити выявлено большее количество отрицательных корреляций общего показателя агрессии с оцениванием результатов, моделированием условий, гибкостью и надежностью саморегуляции. Экспериментально подтверждено, что программа психолого-педагогической коррекции поведения подростков – авторов деструктивных граффити методом стрит-арта позволяет оптимизировать процесс формирования и развития навыков саморегуляции. Заключение. Полученные данные расширяют представления о психологических характеристиках подростков – авторов деструктивных граффити. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости развития профилактической работы с подростками – авторами деструктивных граффити.

Деструктивные граффити, подростки, саморегуляция, агрессия, психологические особенности, самовыражение, саморазвитие, стрит-арт, стикер-арт

Короткий адрес: https://sciup.org/144163431

IDR: 144163431 | УДК: 159.99

Текст научной статьи Психологические характеристики подростков — авторов деструктивных граффити

Тодышева Татьяна Юрьевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии института психолого-педагогического образования, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева; ORCID: ; e-mail:

П остановка проблемы. Девиантное поведение в настоящее время классифицируется на основании неоднородных и разноплановых подходов. По мнению А.В. Нефедовой, часто применяются типологии (психологическая классификация) Ю.А. Клейберга, Ц.П. Короленко и Т.А. Донских, Е.В. Змановской.

По Ю.А. Клейбергу, все девиации поведения подразделяются: на негативные (например, употребление наркотиков); позитивные (например, социальное творчество); социально-нейтральные

(например, попрошайничество). Короленко, Т.А. Донских определили две группы поведенческих девиаций. Первая группа - нестандартное поведение (в виде нового мышления, новых идей, действий, выходящих за рамки социального поведения, что играет позитивную роль в историческом развитии общества – деятельность новаторов, революционеров, оппозиционеров, первооткрывателей в какой-либо области знаний и пр.). Данную группу сложно в полной мере типизировать как отклоняющееся поведение.

Вторая группа - деструктивное поведение, подразделяющееся на внешнедеструктивное (направлено на нарушение социальных норм – правовых, морально-этических, культурных) – аддиктивное и антисоциальное, внутриде-структивное – суицидальное, конформистское, нарциссическое, фанатическое, аутистическое. Е.В. Змановская выделила три группы отклоняющегося поведения: асоциальное (аморальное); антисоциальное (делинквентное); аутодеструктивное (саморазрушительное). Перечисленные типологии, конечно, относительны и достаточно условны. Реально формы девиантного поведения сочетаются и пересекаются. В каждом конкретном случае поведение неповторимо и индивидуально1.

В нашем исследовании изучается создание подростками деструктивных граффити как проявление деструктивного или делинквентного поведения. В результате подобных деструктивных актов страдают общественное и частное имущество, объекты культурного и исторического наследия, для устранения последствий которых выделяются средства, тем самым причиняя ущерб городскому бюджету. Кроме того, распространение граффити в неорганизованной и нелегальной форме разрушительно влияет на социальную среду, провоцируя конфликты и дестабилизацию. В то же время граффити как форма художественного самовыражения представляет собой потенциал для культурного и творческого развития. Такая противоречивая ситуация и обозначила актуальность и цель статьи – изучить психологические характеристики подростков – авторов деструктивных граффити.

Методологию исследования составляют анализ материалов научно-исследовательских работ по проблемам граффити и психологии девиантного поведения подростков. В качестве диагностических инструментов были использованы: тест «Руки» Э. Вагнера; опросник диагностики агрессии Басса – Перри, BPAQ, в адаптации С.Н. Ениколопова и др.; опросник «Стиль саморегуляции поведения (ССПМ-2020)»; авторская анкета; анализ фотографий граффити респондентов. Выборка составила 15 юношей в возрасте от 16 до 18 лет. При анализе эмпирических материалов применились описательная статистика, корреляционный анализ Спирмена.

Обзор научной литературы осуществлен на основе анализа работ исследователей социально-психологических особенностей авторов граффити А.И. Белкина, О.А. Высоцкой, С.В. Высоцкого, девиантного поведения подростков и молодежи И.В. Воробьевой, Ю.А. Говенко, О.В. Гуровой, Г.Е. Концевич, А.А. Кириенко, Э.С. Таболовой, И.Г. Щегловой, вандализма С. Коэна, Д. Кантера, стикер-арта Е.В.Чегаевой. Безусловно интересными являются статьи по исследованию проблемы подросткового вандализма через граффити В.А. Волковой, Я.В. Крючевой, Т.Н. Кобизь, С.Н. Семенковой, А.Ю. Лысаковой и др.

Феномен граффити представляет собой достаточно сложное понятие, где возможны как его конструктивные, так и деструктивные виды. Одним из проявлений деструктивного поведения является вандализм. Этот термин появился в XVIII в. как обозначение уничтожения или порчи памятников искусства.

В правовой литературе вандализм имеет следующее определение: согласно статье 214 УК РФ, вандализм – осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах2. К таким противоправным действиям относят: наклеивание плакатов, фотографий аморального содержания, нанесение непристойных изображений и надписей, пачкание краской, нечистотами, обезображивание и повреждение памятников культуры и истории, общественно значимых сооружений, глумление над общепринятыми духовными и историческими ценностями.

Рассматривая вандализм как социальнопсихологическую проблему, Т.Н. Кобизь отмечает, что «понятие “вандализм” в УК РФ приобрело несколько иной смысл, отличающийся от общепринятого определения, используемого как в обычной речи, средствах массовой информации, так и в социологических, и социально-психологических исследованиях» [Кобизь, 2021, с. 198].

Л.А. Волкова выделяет две мотивационные типологии вандализма – типологию С. Коэна (Коэн, 1965) и классификацию мотивов вандализма Д. Кантера (Клейберг, 1996). С. Коэн считал, что доминирующий мотив разделяет вандализм на типы: «1) вандализм как способ приобретения, основной мотив разрушения – материальная выгода; 2) тактический вандализм, разрушение используется как средство для достижения других целей (например, чтобы не допустить снижения цен, уничтожаются целые партии товара); 3) идеологический вандализм, когда разрушитель преследует социальные или политические цели, объект разрушения имеет ярко выраженный символический смысл; 4) вандализм как мщение, разрушение происходит в ответ на обиду или оскорбление; 5) вандализм как игра, рассматривается как возможность поднять статус в группе сверстников за счет проявления силы; 6) злобный вандализм, представляет акты, вызванные чувствами неприязни к другим людям и удовольствия от причинения вреда» (Волкова, 2009). Вышеперечисленные мотивы, побуждающие к вандализму, можно дополнить классификацией мотивов Д. Кантера. Он указывал следующие причины: «1) гнев, разрушительные действия объясняются чувством досады, переживанием неспособности достигнуть чего-либо; 2) скука, желание развлечься; 3) исследование, целью разрушения служит познание; 4) эстетическое переживание, наблюдение разрушения создает новые визуальные структуры, которые кажутся приятными; 5) экзистенциональное исследование, средство самоутверждения, исследования возможности своего влияния на общество, привлечения внимания к себе» (Волкова, 2009).

Исследователи подчеркивают, что отличительная черта вандализма заключается в том, что он в большинстве случаев совершается молодежью и подростками, в основном мужского пола [Белкин3, 2012; Кобизь, 2021; и др.].

К причинам вандального поведения относят: социальные, экономические, психологические и культурные.

Характерным видом подросткового вандализма являются граффити. О.А. Высоцкая и С.В. Высоцкий определяют граффити как «изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях» [Высоцкая, Высоцкий, 2024, с. 126]. В социальном плане граффити имеет не только форму материальных повреждений, но и форму социального и информационного воздействия [Крючева, Семенкова, Лысакова, 2019]. В работе Р.Ю. Порозова и П.С. Клюсовой граффити описывается как результат переоценки окружающей действительности, ценностных и нравственных ориентиров, идеологических установок, выраженный в визуально доступной форме, символическое воплощение и смысловой посыл которого тесно связан с культурными и ментальными особенностями автора. Граффити зависим от конкретных условий городского пространства [Порозов, 2021]. Как упоминалось ранее, граффити можно разделить на конструктивные и деструктивные. Конструктивные выполняются в разрешенных местах, имеют созидательный характер, выполняют эстетические функции. Деструктивные граффити, напротив, сделаны в неразрешенных местах, причиняют материальный ущерб городскому бюджету, уродуют места, где они сделаны, противоречат этическим и нравственным нормам общества. Восприятие граффити остается поляризованным и сложным. Н.В. Филина, изучая общественное мнение об организации современного городского пространства и пробуя разделить понятия «вандализм в городской среде» и «граффити как искусство», размышляет, что, возможно, граффити воспринимается только молодежью как вид современного искусства, а людям старшего поколения рисунки на стенах кажутся вандализмом [Filina, 2020]. О.А. Высоцкая и С.В. Высоцкий считают, что «в итоге граффити отражает важность индивидуальности и свободы выражения …Оно является способом выделиться из толпы и оставить свой след в истории. Однако, несмотря

на современные технологии и материалы, граффити остается искусством, которое часто вызывает споры и разногласия в обществе. Многие считают его незаконным и разрушительным актом, связанным с вандализмом. Однако есть и те, кто видит в граффити форму самовыражения и способ передачи социальных сообщений» [Высоцкая, Высоцкий, 2024, с. 128].

Кратко рассмотрим разновидности граффити: теггинг и бомбинг. В частности, теггинг – это быстрое нанесение подписи автора граффити на разнообразных поверхностях, чаще всего в общественных местах [Кобизь, 2021]. В привычном для нас виде теги получили развитие в конце шестидесятых – начале семидесятых годов двадцатого века. Основателем современного теггинга принято считать члена уличной банды «Savage Skulls», работавшего под псевдонимом Julio 204, настоящее имя которого до сих пор неизвестно. Теги использовались для того, чтобы помечать зоны влияния банды, чтобы представители других группировок знали, кому принадлежит контроль над территорией. Какое-то время теги использовались только в криминальной среде, потом перешли к более широкому распространению, далекому от уголовной среды. Бомбинг представляет собой довольно простые рисунки и надписи на поверхностях. Состоит, как правило, из одного цвета, применяемого для заливки, и другого цвета для контура [Кобизь, 2021]. Относится к экстремальному виду граффити, так как выполняется в рискованных условиях – на большой высоте, в местах скопления людей, на вагонах поездов с пассажирами внутри. Для бомбинга характерны большая площадь, небрежность и быстрота нанесения. Из-за временных ограничений бомбингу свойственна плохая прорисовка мелких деталей [Юматов, Захарова, 2021].

Что может стать причиной деструктивного поведения подростков? К.В. Злоказов полагает: когда социальная роль не соответствует личностным притязаниям; невозможна социальная оценка поведения; влияние подростка на окружающих неэффективно – проблема самоэффективности поведения; становится способом компенсации недостатков социальной идентификации и желания изменить обретенную идентичность; выражение состояний гнева и разочарования из-за низкой самооценки [Злоказов, 2016]. С точки зрения К.С. Харитоновой, индивид уничтожает окружающие его вещи, демонстрирует грубость и совершает различные преступления, когда его внутренний мир подвергается угрозе [Харитонова, 2022].

Молодежь уязвима [Петриков, Селезнева, 2020]. Она остро и болезненно реагирует на социальные изменения и высокий уровень социальной неопределенности. Подростки – авторы деструктивных граффити часто чувствуют себя непринятыми и непонятыми. В глубоком исследовании ментальности и социально-психологических особенностей авторов граффити доктор психологических наук А.И. Белкин установил, что для юношей – авторов граффити более характерны авторитарный и эгоистический типы отношения к окружающим их людям, выявлена склонность к низкому уровню субъективного контроля (экстернальности) в области неудач, семейных и межличностных отношений. Девушки проявляют эмотивность. Они тревожны и экспрессивны, склонны проявлять подчиняемость в отношениях. С повышением уровня профессионального образования у авторов граффити развиваются эмпатия и дружелюбие. Например, обучающиеся начального профессионального образования по сравнению с обучающимися высших учебных заведений более подозрительны и независимы от мнения других людей [Белкин, 2012].

Кандидаты педагогических наук Я.В. Крюче-ва, С.Н. Семенкова с обучающейся А.Ю. Лысаковой провели оценку граффити как социальнопсихологического явления и описали психологические причины, побуждающие создавать граффити. Чувства и состояния авторов граффити раскрываются через реализацию следующих потребностей: потребность в сублимации (чаще всего здесь дается выход нераскрытым, подавленным эмоциям и чувствам, как правило, негативного характера. Исследователи объясняют, что такую форму «выплеска» эмоций применяют люди, не умеющие управлять таким эмоциями при решении проблем и противоречий);

потребность в компенсации (объясняется недостатком положительных эмоций, отсутствием любви и значимой эмоциональной привязанности); потребность в релаксации (высказывается точка зрения, что таким способом человек расслабляется, снимает психическое напряжение, самовыражается. Можно предположить, что это становится своеобразной арт-терапией. Как правило, такие граффити позитивно окрашены, связаны с конкретным поводом или конкретной личностью); потребность в идентификации (однозначный показ принадлежности к той или иной группировке, фан-клубу, сообществу); потребность в коммуникации (его используют в 32 % случаев как средство общения или его поиск) [Крючева, Семенкова, Лысакова, 2019].

И.В. Воробьева показала, что интеллект подростков, занимающихся вандализмом, не ниже интеллекта подростков, не склонных к подобному времяпрепровождению. Однако подростков-вандалов отличает более низкая школьная успеваемость, они чаще прогуливают занятия, любимым времяпрепровождением являются праздность и бесцельное нахождение на улице [Воробьева, 2015].

О.В. Гурова считает, что в подростковом вандализме можно обнаружить поведенческий кризис, потому что «детское амплуа уже неприемлемо, а поступки взрослых еще не доступны, вместе с тем у подростка появляется и укрепляется ощущение себя как активного созидателя среды. Возросшие возможности, новое самоощущение, готовность к изменению пространства своего обитания в соответствии со своим вкусом актуализируются и доминируют. Подросток не готов отказываться от своих потенций и перспектив, несмотря на запреты, и пытается воплотить их, экспериментируя со средой, преобразуя ее под субъективную реальность» [Гурова, 2018, с. 89–90].

Закрепление вандального поведения происходит в далеком раннем детстве, когда ребенок выражал свой гнев, пачкая стены, ломая игрушки или разрывая книги. Неадекватные копинг-стратегии формировались и закреплялись в сознании ребенка как успешные для достижения своих целей, и на возможные негативные последствия не обращалось должного внимания ни им самим, ни окружающими.

Основная гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что у подростков – авторов деструктивных граффити поведение характеризуется низким уровнем самоконтроля и низким уровнем умения адекватно выражать свои чувства и эмоции. Также предполагается, что программа психолого-педагогической коррекции поведения подростков – авторов деструктивных граффити методом стрит-арта позволит оптимизировать процесс формирования и развития навыков саморегуляции.

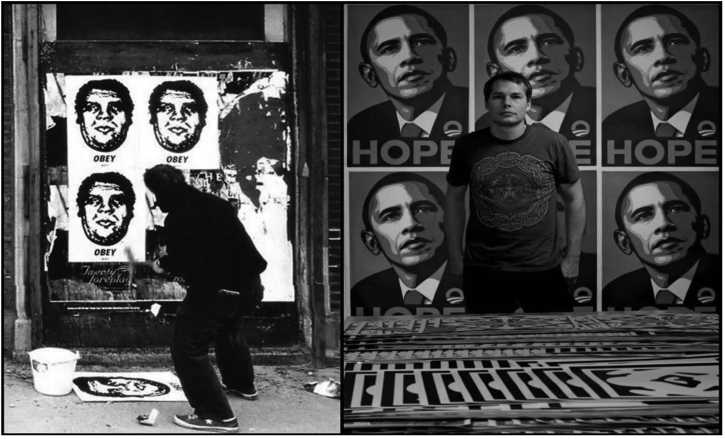

Методы и выборка исследования. Выборка состояла из 15 юношей в возрасте от 16 до 18 лет, на момент исследования обучающихся в школах, техникумах, колледжах и высших учебных заведениях. Отбор респондентов осуществлялся в тематических сообществах, посвященных граффити и уличному искусству в социальной сети «ВКонтакте». Была гарантирована полная конфиденциальность, и предлагалось отправить примеры своих работ. Полученные снимки оценивали на соответствие ранее выделенным критериям деструктивных граффити, после чего респондентов приглашали принять участие в исследовании. Образец деструктивного граффити находится на рис. 1.

В качестве диагностических инструментов применялись:

-

1) тест «Руки» Э. Вагнера;

-

2) опросник диагностики агрессии Басса – Перри, BPAQ, в адаптации С.Н. Ениколопова и др.4;

-

3) опросник «Стиль саморегуляции поведения (ССПМ-2020)» [Моросанова, Кондратюк, 2020];

-

4) авторская анкета, направленная на анализ психологического климата в семье, уровня доверия между ее членами;

-

5) анализ фотографий граффити респондентов.

Рис. 1. Образец деструктивного граффити респондента, участвующего в исследовании

Fig. 1. Example of destructive graffiti from a respondent participating in the study

При обобщении и анализе эмпирических материалов использовались методы статистической обработки данных (описательная статистика, корреляционный анализ Спирмена) с применением статистических пакетов «EXCEL» и «Statistic for Windows».

Результаты исследования. Необходимо отметить, что исследование проводилось совместно с обучающимся напpaвления пoдгoтoвки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, нaпpaвленнocть (пpoфиль) oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммы «Практическая психология в образовании» Наталией Сергеевной Мордовиной.

Для исследования психологического климата в семье, уровня доверия между ее членами нами была разработана анкета со следующими вопросами: 1. Как Вы считаете, дружная ли у Вас семья? 2. Как Вы обычно отмечаете праздники? 3. Что Вам (Вы) обычно дарят на праздники? 4. Как проводите совместные досуг? Поделитесь впечатлениями о Вашей последней поездке/по-ходе. 5. Можете ли Вы поделиться своими секретами и переживаниями с близкими? Прислушиваетесь ли Вы к их советам?

Статистический анализ результатов, полученных по ответам анкеты, показал, что 80 % респондентов недовольны отношениями внутри своей семьи, проводят друг с другом крайне мало времени, в качестве подарков обычно получают необходимые вещи – одежду, предметы обихода (возможно, это свидетельствует о низком материальном положении). В семьях часто возникают конфликты, подростки не доверяют родителям, не видят в них авторитетных взрослых. 20 % респондентов считают свои семьи достаточно дружными, часто проводят время вместе, получают без особого повода ценные подарки, отправляются в совместные поездки. Сложности с доверием отмечены и у этих респондентов, подростки не делятся со взрослыми своими проблемами, что, в общем-то, характерно для юношей 16–18 лет.

Анализ фотографий граффити показал, что все работы представляют собой текстовые изображения, подавляющее большинство которых относится к теггингу (аналог подписи в виде шрифтовой композиции), так называемые «никнеймы». Две работы можно было отнести к бом-бингу (сделаны в запрещенном месте (автомобиль, парадный фасад). Можно предположить, что во всех случаях респонденты реализуют потребность манифестации индивидуальных ценностей, желания выразить себя.

Статистический анализ теста «Руки» Э. Вагнера показал, что у 87 % респондентов отмечена высокая степень враждебности по отношению ко всем окружающим, 13 % респондентов склонны к проявлению агрессии с теми людьми, кого они знают, однако способны контролировать агрессию при общении с незнакомцами. Также у всех респондентов выявлены сниженное значение социума в их жизни, низкий уровень социальной восприимчивости, поэтому многие социальные стимулы оцениваются ими как нейтральные. При проведении теста все респонденты отмечали, что имеют те или иные трудности в общении со сверстниками, провоцирующие частые конфликтные ситуации.

Полученные результаты опросника диагностики агрессии Басса – Перри, BPAQ, в адаптации С.Н. Ениколопова и др. (2007) позволили установить, что у 87 % респондентов выявлен высокий уровень по всем показателям – физическая агрессия, гнев, враждебность. Наиболее выражен гнев (33 балла из 35 возможных баллов).

Результаты опросника «Стиль саморегуляции поведения (ССПМ-2020)» выявили низкий уровень по всем индексам (планирование целей, моделирование условий, программирование действий, оценивание результатов, гибкость, надежность) у 67 % респондентов. Эти респонденты проявляются как эмоционально неустойчивые, ранимые, неуверенные в себе люди с низким уровнем рефлексивности, которым присущи импульсивность и неустойчивость в своих намерениях, повышенная лабильность. У 33 % респондентов установлен средний общий уровень саморегуляции, значение которого стремится к низкому уровню. В целом 87 % респондентов имеют крайне низкие показатели по шкалам планирования целей, надежности и оценивания результатов.

Корреляционный анализ полученных по методикам «Опросник диагностики агрессии Басса - Перри, BPAQ» и «Опросник “Стиль саморегуляции поведения (ССПМ-2020)”» выявил особенности корреляционных связей агрессии и саморегуляции подростков - авторов деструктивных граффити.

Выявлена обратная взаимосвязь физической агрессии и моделирования условий (-0,34, р=0,05), враждебности с моделированием условий (-0,31, р=0,05) и надежностью (-0,35, р=0,05). Интересно, что наибольшее количество отрицательных корреляций характерно для общего показателя агрессии. На него отрицательное влияние оказывают оценивание результатов (-0,36, р=0,05), моделирование условий (-0,37, р=0,05), гибкость (-0,34, р=0,05), надежность (-0,35, р=0,05). Можно предположить, что у подростков - авторов деструктивных граффити развитие саморегуляции способствует моделированию ситуации оптимальной адаптации и самореализации, снижению уровня агрессии.

Для коррекции поведения нами была реализована программа психолого-педагогической коррекции поведения подростков - авторов деструктивных граффити методом арт-терапии. Высокий уровень подростковой агрессии является одним из показаний к применению арт-терапии. Основными механизмами воздействия в арт-терапии являются: сублимация; активное воображение; непосредственно творческий процесс, способствующий исследованию реальности. Е.В. Тарарина выделяет два подхода в понимании воздействия арт-терапии: «…искусство позволяет в символической форме представить травмирующую ситуацию и найти выход через ее переструктурирование посредством творчества; природа эстетической реакции помогает изменить действие аффекта от мучительного к приносящему наслаждение» [Тарарина5, 2019, с. 23]. Основой нашей программы стала программа, направленная на снижение агрессивного поведения подростков О. Златогорской [Златогорская, 2003], в которую был интегрирован метод стрит-арта. Программа включала в себя изучение теории стрит-арта, преимущественно стикер-арта. Е.В. Чегаева, описывая стикер-арт, сообщает, что он является одной из форм уличного искусства, которое представляет собой небольшие наклейки. Стикер-арт включил в себя различные подкатегории граффити с полиформатным содержанием. Активно применяться стикеры стали в начале 2000-х гг. Они финансово доступны,

можно напечатать большое количество стикеров по низкой стоимости. Стикер, как правило, небольшого размера, и человек рассматривает его с небольшого расстояния, в зоне интимной близости. Общение зрителя и автора граффити становится более близким, более доверительным. Стикер как бы показывает: «Здесь был кто-то», сигнализируя, что городская среда стала более безопасной [Чегаева, 2018]. Образец стикер-арта можно увидеть на рис. 2.

Рис. 2. Образец стрит-арта

Fig. 2. Example of street art

С помощью метода стрит-арта мы смогли реализовать возможность развития позитивного потенциала граффити. После изучения истории направления стрит-арта, его текущего положения в мире уличного искусства, форм, видов и перспектив было принято решение об использовании стикер-арта как альтернативного способа творческого самовыражения. Были детально изучены техники его изготовления и выбраны допустимые для его размещения локации. По окончании проекта участники поделились результатами и впечатлениями проделанной работы, высоко оценив этот метод.

После завершения программы было проведено контрольное измерение уровней саморегуляции и агрессии. Важно отметить, что снизилось число респондентов с общим показателем агрессии – с 87 до 55 %, что позволило повысить уровень социальной восприимчивости. Самые высокие показатели, как и до реализации программы, приходились на шкалу «Гнев», однако теперь показатель этой шкалы не превышал ее минимального значения.

Диагностика, проведенная после завершения программы курса, выявила значительные изменения у респондентов уровня саморегуляции. Низкий уровень саморегуляции после участия в программе определен у 47 % респондентов (до программы он был у 67 % респондентов). 53 % респондентов показали средний уровень саморегуляции, значения которого было более приближено к высокому уровню (до программы у 33 % респондентов был выявлен средний общий уровень саморегуляции, значение которого стремилось к низкому уровню). На 23 % повысился уровень показателей по шкалам планирования целей, надежности и планирования результатов.

Выводы. Проведенное исследование психологических характеристик подростков – авторов деструктивных граффити позволяет сделать следующие выводы.

-

1. Феномен граффити представляет собой достаточно сложное понятие, т.к. имеет форму материальных повреждений и форму социального и информационного воздействия. Восприятие граффити в настоящее время является

-

2. Поведение подростков – авторов деструктивных граффити характеризуется низким уровнем самоконтроля, низким уровнем умения адекватно выражать свои чувства и эмоции, а также высоким уровнем агрессии.

-

3. Агрессия подростков – авторов деструктивных граффити отрицательно коррелирует с оцениванием результатов, моделированием условий, гибкостью и надежностью саморегуляции.

-

4. Программа психолого-педагогической коррекции поведения подростков – авторов деструктивных граффити методом стрит-арта,

поляризованным и многогранным. Люди старшего поколения воспринимают его как вандализм, молодежь определяет граффити как вид современного искусства.

в частности методом стикер-арта, позволяет улучшить процесс формирования и развития навыков саморегуляции.

Заключение. Оценивая работу в целом, можно отметить, что полученные данные расширяют представления о психологических характеристиках подростков – авторов деструктивных граффити. Гипотеза о том, что программа психологопедагогической коррекции поведения подростков – авторов деструктивных граффити методом стрит-арта позволяет оптимизировать процесс формирования и развития навыков саморегуляции, доказана. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости развития профилактической работы с подростками – авторами деструктивных граффити.