Психологические особенности отношения к болезни

Автор: Седунова Анастасия Сергеевна, Эсмантова Мария Александровна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 2 (36), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются результаты эмпирического исследования психологических характеристик отношения к болезни, выполненного в 2018 году. В диагностическом срезе, проведенном на базе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области», рассматривались особенности характеристик мировоззрения и самоотношения больных с вегетативными дисфункциями. Методы исследования позволили выявить качественные и количественные показатели особенностей отношения к болезни у мужчин и женщин. Исследование является поисковым, т. е., по В. Н. Дружинину, проведено с целью уточнения проблемы, более корректной постановки задач и выдвижения обоснованных гипотез. Было сделано предположение, что в картине отношения к болезни будут проявляться как индивидуальнопсихологические, так и социально-психологические характеристики испытуемых. Были рассмотрены три группы показателей, позволяющих оценить тип отношения к болезни, характеристики эмоциональной направленности личности и дать субъективную оценку собственного здоровья...

Отношение к болезни, эмоциональная направленность, субъективная оценка здоровья, вегетативный фактор

Короткий адрес: https://sciup.org/14116303

IDR: 14116303

Текст научной статьи Психологические особенности отношения к болезни

Традиционно в качестве предпосылок отношения к болезни выделяют две группы факторов: социально-конституциональные (пол, возраст, профессиональная группа) и индивидуально-типологические (Г. С. Никифоров и др.). Ревизия исследований, посвященных проблеме отношения к болезни, включает труды врачей, психиатров, физиологов, таких как Н. И. Пирогов, В. М. Бехтерев, С. П. Боткин, Ч. Ломброзо. Из современных ученых это А. Ш. Тхостов, Г. А. Арина, В. В. Николаев, А. Е. Личко, Н. Я. Иванова и др. [1, с. 5]. Особый вклад в изучение психологических предиктов отношения к болезни принадлежит концепции отношений В. Н. Мясищева. Выделяя три смысловых компонента в структуре отношения, он показывает роль каждого — конативного, эмоционального, когнитивного — как определяющего реакции по совладанию с ситуацией болезни. На эмоциональном уровне — переживание и эмоциональное отреагирование; на мотивационно-поведенческом — адаптация и дезадаптация к ситуации болезни, ролевые установки и ожидания; на когнитивном — знание о болезни, предполагаемые варианты развития заболевания и возможность выздоровления.

Уже в классических трудах XX века установлена взаимосвязь между наличием заболевания и результативностью терапии. Однако не определен внутриличностный механизм, который посредством включения соматической составляющей организма может способствовать благоприятному исходу лечения. Факт наличия вегетативного заболевания может оказывать непосредственное влияние на личность индивида, изменяя и трансформируя мировоззренческие и личностные установки. Рядом исследований было подтверждено, что в период обострения сердечно-сосудистых заболеваний или послеоперационных вмешательств происходят определенные физиологические изменения в организме, что в свою очередь выступает в качестве стрессогенного обстоятельства. Однако сам характер протекания болезни и успешность ее лечения очень часто зависят от общего эмоционального фона человека и его отношения к своему заболеванию [16, c. 85]. В работе Прес-смана и Коэна в 2005 году было выявлено, что позитивная эмоциональная направленность личности коррелирует с болевыми ощущениями и изменением болевого порога в сторону ослабления [11, c. 32]. В 2015 году в клиниках Европы и США было проведено еще одно масштабное исследование общей выборкой в 6025 человек с заболеванием муковисцидоз. Наличие депрессивной симптоматики было обнаружено у 29 % респондентов, повышенная тревожность — у 54 % испытуемых [18].

В своей работе мы решили исследовать роль ряда характеристик мировоззрения и са-моотношения больных с вегетативными дисфункциями:

-

— определить типы отношения к заболеванию у мужчин и женщин;

-

— рассмотреть эмоциональную направленность людей с вегетативными дисфункциями.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на базе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области». Общая численность выборки составила 20 человек — 10 мужчин и 10 женщин (все испытуемые имели инвалидность по заболеваниям, связанным с сердечнососудистой системой). Ограничения по составу выборки были связаны с особенностью условий (добровольное участие) и целью исследования (уточнение проблемы, более корректная постановка задач и выдвижение обоснованных гипотез).

Было сделано предположение, что в картине отношения к болезни будут проявляться как индивидуально-психологические, так и социально-психологические характеристики испытуемых. Роль болезни в разных сферах социального статуса человека и уровне его притязаний определялась с помощью методики А. И. Сердюка. В том числе предполагалось, что у мужчин отношение к болезни будет отличаться тревожностью, мнительностью, иметь завышенную степень ипохондричности, а также будет прослеживаться тенденция «уход от болезни в работу». Для женщин будет присущ более высокий уровень выраженности эгоцентрических устано- вок, меланхоличности, при этом раздражительность и агрессивность в отношении собственного заболевания будут выше, чем у мужчин. Кроме того, мы предположили, что обе категории будут отличаться заниженным уровнем общей эмоциональной направленности личности и неадекватными показателями по субъективному отношению к своему заболеванию.

Психодиагностический инструментарий составили следующие методики:

-

1. «Тип отношения к болезни» — ТОБОЛ (ранее — личностный опросник Бехтеревского института), авторы Л. И. Вассерман, А. Я. Вукс.

-

2. Опросник «Определение общей эмоциональной направленности личности», автор Б. И. Додонов.

-

3. Клинико-психологическая методика А. И. Сердюка.

Обработка и визуализация результатов исследования проводились с помощью статистических пакетов Microsoft Office Excel 2007 и IBM SPSS Statistics 13.0 [14, c. 26]. Были применены методы описательной статистики, сравнительной статистики для малых выборок (U-критерий Манна-Уитни) и проведен корреляционный анализ (коэффициент рангов Ч. Спирмена). А. Д. На-следов отмечает, что расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена возможен для малых выборок от 5 респондентов [10, с. 363], однако с учетом малого объема выборки необходимо скорректировать выводы и установить уровень значимости взаимосвязи не менее р<0,01.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

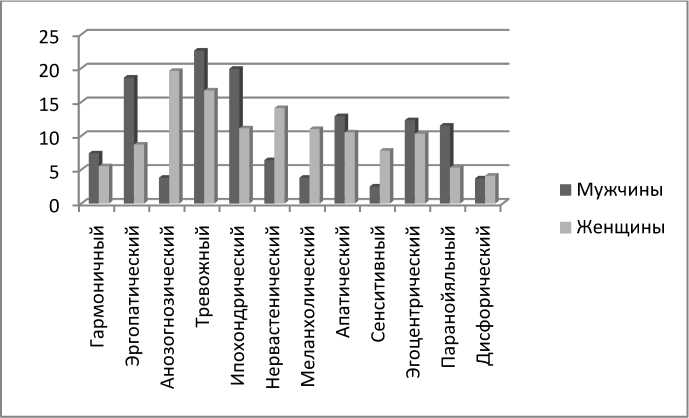

Анализ описательной статистики показал, что наиболее высокие средние баллы зафиксированы по шкале тревожности. Из гистограммы (рис. 1) видно, что у мужчин тревожность значительно выше, чем у женщин. Это может говорить о том, что мужчины наиболее беспокойны в отношении своего здоровья. Тревожность, испытываемая человеком, зачастую является следствием негативного пережитого опыта, связанного с тем или иным объектом или ситуацией [8, c. 141].

Самые низкие показатели — по шкале типа «Сенситивный» у мужской выборки; женщины же в значительной степени превышают этот показатель мужчин, т. е. можно предположить, что женщины больше озабочены мнением окружающих и социальной средой. Самый высокий показатель среди женской выборки — по шкале анозогнозического типа реагирования (рассматривается как адаптивный компонент отношения к заболеванию) [3, c. 7].

Рис. 1. Средние показатели по методике «Типы отношения к заболеванию» (баллы)

Это может свидетельствовать о том, что женщины не принимают себя «больными», всячески отрицают факты заболевания. У мужчин же данный показатель значительно ниже женского, что может расцениваться следующим образом: сильный пол принимает свое заболевание, а если еще обратить внимание на шкалу «Гармоничный», то можно сделать предварительный вывод о том, что отношение мужчин к заболеванию более адекватно и реалистично, чем у женщин, однако отягощено тревожными состояниями [4, c. 14]. Эгоцентрические тенденции женщин не выражены, что противоречит гипотезе. Достаточно высокие показатели среди мужской выборки по шкалам типов «Эргопати-ческий» и «Ипохондрический». Мы склонны объяснять это тем, что мужчины имеют тенденцию уходить в работу, независимо от тяжести заболевания и высокой степени беспокойства в отношении своего здоровья.

Далее мы провели анализ показателей эмоциональной направленности. Эмоциональная направленность личности — это ориентация чувств и переживаний, эмоционально направленная деятельность индивида [13]. Направленность эмоционального репертуара личности характеризуется теми чувствами и переживаниями, которые индивид испытывает чаще всего. Автор опросника Б. И. Додонов связывает эмоциональную направленность с ценностной сферой личности, т. е. это те эмоции, которые для индивида наиболее ценны (ценные эмоции) и позволяют удовлетворить те или иные психологические потребности [6, c. 289].

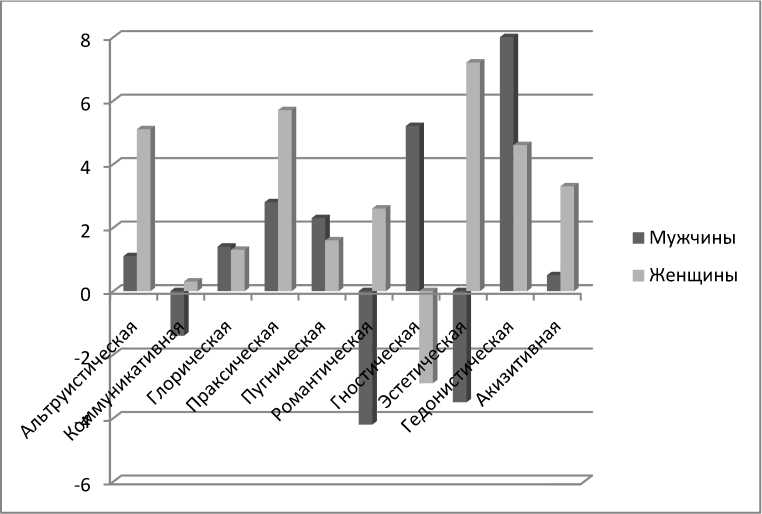

Наивысший показатель по опроснику «Определение общей эмоциональной направленности» имеет мужская выборка по шкале «Гедонистическая» (рис. 2). Это может говорить о том, что мужчины больше ориентированы на физическое удовольствие (например, еда, сон, комфорт и т. д.). Самые низкие показатели также у мужчин по шкалам «Романтическая» и «Эстетическая». Мужчины меньше женщин нуждаются в «чувстве возвышенности», в чем-то необычном и тайном. Более детально говорить о причинах таких показателей не представляется возможным, так как наш инструментарий не предусматривает анализ в данном направлении.

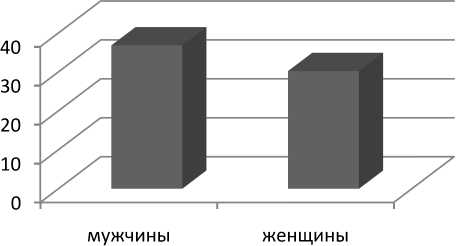

Самые высокие показатели среди женской выборки мы получаем по шкале «Эстетическая» — можно считать, что эмоциональная направленность женщин носит эстетический характер, т. е. человек отсюда получает свою эмоциональную ресурсность. Однако заниженные показатели по шкале «Коммуникативная» могут говорить о том, что люди с ограниченными возможностями (обе выборки) стараются абстрагироваться от общения и переживаний других людей или делают это неосознанно, не стремятся к общению и предпочитают более уединенное времяпрепровождение (мужчины в большей степени). Самый низкий показатель у женщин — по шкале «Гностическая», т. е. низкая потребность в познании, если не сказать, что отсутствует вовсе. Исходя из средних значений по опроснику А. И. Сердюка, можно сделать вывод, что субъективное восприятие степени влияния вегетативного статуса на жизнь в целом незначительно выше у мужчин (рис. 3).

Рис. 2. Средние показатели по опроснику «Определение общей эмоциональной направленности» (баллы)

Рис. 3. Средние показатели по опроснику А. И. Сердюка (баллы)

Если же оценивать картину в целом по опроснику Сердюка, то обе выборки имеют некоторое завышенное отношение к своему здоровью, что противоречит их соматическому статусу, т. е. имеют место гипосоматонозогнозив-ные признаки [12, с. 42]. Мы склонны интерпретировать полученные данные как неадекватное отношение респондентов к своему здоровью, что подтверждает нашу гипотезу.

Таким образом, обобщая полученные в ходе первого этапа исследования данные, мы приходим к предварительному выводу: субъективное отношение к болезни у инвалидов имеет показатели выше средних, которые мы склонны интерпретировать как неадекватно завышенные, что подтверждает гипотезу.

По результатам расчета непараметрического U-критерия Манна-Уитни по методике ТОБОЛ мы получили значимые показатели по шкалам «Эргопатический», «Анозогнозический», «Тревожный», «Ипохондрический». Также значимые показатели получили по шкалам «Меланхолический», «Апатический» и «Паранойяльный». Таким образом, здесь можно судить о том, что поставленная нами гипотеза в данном случае подтверждается: в отношении собственного заболевания и состояния в целом мужчины более тревожны и ипохондричны; это может послу- жить еще одним фактором патогенеза заболевания [18]. Значимый коэффициент «Эргопати-ческий» также частично подтверждает нашу гипотезу. Высокий показатель по шкале «Анозог-нозический» у женщин может свидетельствовать о том, что они отрицают наличие собственного заболевания. Здесь также можно говорить о психологической защите — избегание, когда индивид стремится оградить сферу сознания от негативных, травмирующих переживаний [7, c. 10]. Рассчитав U-критерий Манна-Уитни по опроснику «Определение общей эмоциональной направленности личности», мы получили значимые различия по шкалам «Альтруистическая», «Праксическая», «Романтическая», «Гностическая», «Эстетическая», «Гедонистическая», «Акизитивная». Альтруистическая эмоциональная направленность у женщин в значительной степени превышает этот показатель у мужчин. Рассчитав U-критерий Манна-Уитни по опроснику Сердюка, мы получили незначимые различия.

Далее был проведен анализ корреляции Спирмена в программе IBM SPSS Statistic [14, c. 27]. Мы решили выявить, с чем же могут быть связаны высокие показатели у мужчин по шкалам «Эргопатический», «Тревожный», «Ипохондрический». Были установлены следующие связи: «Эргопатический» тип (стремление уходить от болезни в работу) имеет значимую положительную корреляцию на уровне p≤0.01 со шкалой «Пугническая эмоциональная направленность». Другими словами, стремление уйти от болезни в работу сильнее у мужчин с выраженной потребностью к борьбе, к преодолению препятствий и опасности. Далее мы предположили, что, возможно, высокий показатель по шкале «Тревожный» может быть связан со шкалой «Сенситивный». Была выявлена отрицательная значимая корреляция на уровне p≤0.01 внутри одной методики. Это может свидетельствовать о том, что сенситивность является неким определяющим фактором высоких показателей по шкале тревожности. Ипохондричность значимо отрицательно коррелирует со шкалой «Эр-гопатический». Данную связь можно проинтерпретировать следующим образом: чем выше ипохондрические тенденции индивида, тем менее выраженно будет стремление работать и заниматься какой-либо деятельностью. Мы проследили отрицательную значимую корреляцию ипохондрии со шкалой дисфорического типа отношения. Чем выше ипохондрический тип у человека, тем менее выраженна будет агрессия в отношении здоровых людей. Выявлена значимая отрицательная корреляция на уровне p≤0.05, говорящая нам о том, что чем больше будет удовлетворяться потребность индивида в комфорте и еде, тем ниже будут показатели по шкале «Меланхолический».

Проведя корреляционный анализ Спирмена по женской выборке, мы выявили, что «Анозо-гнозический» тип реагирования значимо отрицательно коррелирует с типом реагирования «Ипохондрический» на уровне p≤0.05. Активное непринятие факта заболевания может снижать мнительные тенденции личности и минимизировать чрезмерное сосредоточение на своем болезненном состоянии [2, c. 162]. Была выявлена значимая отрицательная корреляция со шкалой «Паранойяльный» с анозогнозическим. Из этого следует: повышение переменной анозогнозиче-ского типа реагирования влечет за собой уменьшение переменной паранойяльного типа реагирования, тем самым активное отбрасывание мыслей о заболевании, вероятно, позволяет женщинам «не накручивать» мысли о перво-причинности своего заболевания. Значимая положительная корреляция между шкалой «Тревожный» и эстетической эмоциональной направленностью еще раз подтверждает наше предположение о том, что положительная эстетическая эмоциональная направленность является хорошей ресурсной базой личности. Положительная корреляция шкалы «Неврастенический» со шкалой гедонистической эмоциональной направленности на уровне p≤0.05 может говорить нам о том, что при повышении степени невротизации женщины, вероятно, испытывают потребность в комфорте.

Далее мы провели корреляционный анализ по опроснику Сердюка. Была выявлена значимая положительная корреляция со шкалой гедонистической эмоциональной направленности. Можно предположить, что субъективное влияние вегетативного статуса на жизнь человека тесно связано с ощущением комфорта и защищенности личности. Однако стоит обратить внимание, что шкала «Гармоничный» тип реагирования у обоих полов находится на низком уровне, а субъективная оценка влияния собственного вегетативного статуса на жизнь выше среднего, что опять же дает нам предпосылки предполагать неадекватное отношение к своему заболеванию.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: отношение к болезни у мужчин и женщин с вегетативными дисфункциями имеет различные показатели. Мужчины в своем восприятии заболевания достаточно тревожны и ипохондричны, стремятся минимизировать свои негативные эмоции посредством ухода в работу, что подтверждает нашу гипотезу; у женщин отношение к заболеванию несколько противоречиво: наряду с анозогнозическим типом реагирования не менее ярко выражен тревожный тип, что частично подтверждает нашу гипотезу; невыраженная эгоцентрическая тенденция противоречит нашей гипотезе; обнаруженная эстетическая эмоциональная направленность у женщин может являться одной из основных ресурсных компонентов личности. Также подтвердилась гипотеза о неадекватном субъективном отношении к собственному заболеванию у обоих полов. Существенный компонент нашего исследования — предположение о том, что люди с инвалидностью часто используют определенные психологические защиты, возможно, как вариант адаптации к текущей ситуации [5, с. 343].

Итак, результаты проведенной пилотажной работы могут быть полезны как медицинским психологам реабилитационных центров, больниц, клиник, бюро МСЭ, так и медицинским работникам при взаимодействии с пациентами. Данные наработки позволят оценить состояние личности на момент прохождения лечения, отследить динамику психических процессов в период реабилитации; помогут в разработке индивидуальных методов психологической помощи пациентам на их психореабилитационном этапе. На данном этапе планируется перейти от поискового к расширенному эмпирическому исследованию, включающему анализ склонностей людей с нарушением соматического спектра к использованию определенных психологических защит и стратегий совладания.

Список литературы Психологические особенности отношения к болезни

- Абросимов И. Н. Внутренняя картина болезни и совладающее поведение у взрослых пациентов с муковисцидозом: дис.. канд. психол. наук / И. Н. Абросимов. - М., 2016. - 199 с.

- Асеева В. Г. Психическое состояние и отношение к болезни у онкобольных разного пола / В. Г. Асеева // Сибирский психологический журн. - 2012. - № 46. - C. 161-168.

- Баканова А. А. Отношение к жизни, смерти и болезни ВИЧ-инфицированных 20-30 лет: автореф. дис.. канд. психол. наук / А. А. Баканова. - СПб., 2015. - 20 c.

- Вассерман Л. И. Психологическая диагностика отношения к болезни: пособие для врачей / Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев, А. Я. Вукс. - СПб., 2005. - 32 с.

- Воронова Т. А. Связь самосознания с психологическими защитами личности как показатель психологического здоровья / Т. А. Воронова, С. В. Дубровина, Ю. В. Чепурко // Инновационные технологии в фармации: материалы Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. участием, посвящ. памяти доц. В. А. Пешковой. - 2018. - Вып. 5. - С. 341-345.

- Дербенева М. Ю. Эмоциональная направленность как основа формирования познавательных интересов личности / М. Ю. Дербенева // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 12. - Вып. 1, ч. 1. - 2009. - С. 288-294.

- Долгова В. И. Психологическая защита: моногр. / В. И. Долгова, О. А. Кондратьева. - М.: Изд-во "Перо", 2014. - 160 с.

- Конькова О. М. Медико-психологическая реабилитация как мероприятия с целью улучшения качества жизни детей и подростков с ОВЗ / О. М. Конькова // Сб. ст. победителей II Междунар. науч.-практич. конкурса. - Пенза: Изд-во "Наука и Просвещение", 2016. - С. 140-143.

- Мальцева М. Н. Феномен "семейной инвалидности", или Депрессия у родственников, ухаживающих за пациентом с инвалидностью / М. Н. Мальцева, А. А. Шмонин, Е. В. Мельникова // Учен. зап. СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. - 2016. - Т. XXIII, № 3. - С. 40-43.

- Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных: учеб. пособие / А. Д. Наследов. - СПб.: Речь, 2004. - 392 с.

- Орлова Д. Г. Психологическое и субъективное благополучие: определение, структура, исследования (обзор современных источников) / Д. Г. Орлова // Вестн. Пермского гос. гуманитарно-педагогического ун-та. Сер. № 1. Психологические и педагогические науки. - 2015. - № 1. - С. 28-36.

- Поддубный С. К. Психология болезни и инвалидности: учеб. пособие / С. К. Поддубный, С. Г. Куртев. - Омск: Изд-во СибГУФК, 2015. - 248 с.

- Пожиткина Н. В. Исследование взаимосвязи андрогинности и типов эмоциональной направленности / Н. В. Пожиткина, А. В. Папушина, А. В. Петрова // Гуманитарные научные исследования. - 2012. - № 6. - URL: http://human.snauka.ru/2012/06/1493.

- Седунова А. С. Математические методы в психологии: электронный учебный курс / А. С. Седунова, А. В. Емельяненкова. - Ульяновск: ОРЭИ УлГУ, 2008.

- Скоринова О. В. Модель психологической работы Центра медико-социальной реабилитации "Росток" Забайкальского края с людьми с ограниченными возможностями здоровья / О. В. Скоринова // Сб. науч. тр. VI Междунар. науч.-практич. интернет-конф. - Чита, 2015. - С. 315-319.

- Возможности методов когнитивно-поведенческой психотерапии в изменении внутренней картины болезни у пациентов с ишемической болезнью сердца / А. В. Солодухин, А. В. Серый, М. С. Яницкий, О. А. Трубникова // Фундаментальная и клиническая медицина. - 2017. - Т. 2, № 1. - С. 84-90.

- Чернорай А. В. Отношение к болезни и лечению пациентов с обострением сердечно-сосудистого заболевания на этапе реабилитации / А. В. Чернорай // Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - 2012. - C. 237-242.

- Wargnies E. Depression, anxiety and coping strategies in adult patients with cystic fibrosis / E. Wargnies, L. Houze, J. Vanneste, T. Perez, B. Wallaert // Rev. Mal. Respir. - 2002. - N 19(1). - P. 39-43.