Психологические особенности отношения к профессии и репрезентации карьерной готовности выпускников вуза

Автор: Седунова А.С.

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 4 (30), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются результаты эмпирических исследований по теме «Репрезентации карьерной готовности и профессиональная мобильность молодежи Ульяновского региона», выполненных в 2015-2016 гг. при поддержке РГНФ. В проведенном в 2016 году диагностическом срезе рассматривались роль когнитивного компонента карьерной готовности и специфика структуры отношений молодых специалистов к различным аспектам профессиональной деятельности. Методы исследования позволили выявить индивидуальные особенности отношения к профессиональной деятельности у выпускников различных специальностей и построить семантическую модель репрезентаций карьерной готовности молодежи региона. Сравнительный анализ показателей карьерных ориентаций и отношения к профессиональной деятельности показал значимость таких характеристик, как ориентация на профессиональную мобильность, профессиональные притязания, чувство успешности в профессиональной деятельности у выпускников с имеющимся профессиональным опытом. Также проведен сравнительный анализ для подгрупп с разной самооценкой своей профессиональной готовности. Представителям группы с высокой самооценкой профессиональной готовности присущи высокая направленность личности на сбалансированность сфер самореализации и чувство социальной поддержки, развитое чувство социального благополучия. Выявлены факторы, определяющие основные параметры отношения к профессии: фактор «управления карьерой» и фактор «управления компетентностью (профессионализм)».

Репрезентации карьерной готовности, карьерные ориентации, профессиональное мировоззрение

Короткий адрес: https://sciup.org/14114448

IDR: 14114448

Текст научной статьи Психологические особенности отношения к профессии и репрезентации карьерной готовности выпускников вуза

В современных публикациях всё чаще в рамках изучения психолого-акмеологических факторов развития личности ставится проблема исследования карьерной готовности на начальных этапах профессионального становления и позже, в периоды смены уровней и фаз развития профессионализма, в период переживания кризисов профессионального роста.

В данной работе представлен опыт проведения прикладных исследований региональных особенностей карьерной готовности, выполненных в процессе работы по проекту № 15-16-73004 «Репрезентации карьерной готовности и профессиональная мобильность молодежи Ульяновского региона» (РГНФ, 2015—2016 гг.).

В предыдущих публикациях обсуждались особенности современных моделей карьерной готовности, особенности индивидуальной вариативности профессиональных репрезентаций, характеристики трансляции профессиональногрупповых норм и др. [2, 3, 7, 8]. Под индивидуальными репрезентациями профессиональногрупповых норм и отношений автором понима- лись результаты индивидуального отражения системы норм и правил, принятых в соответствующем профессиональном сообществе на регламентированном (законы, предписания) и не-регламентированном (образцы деятельности и общения) уровнях, являющиеся элементом профессионального мировоззрения и выполняющие регулирующую и прогностическую функции. В качестве параметров оценки индивидуальных репрезентаций нормативов профессиональной деятельности и отношений выступают: дифференцированность (разнообразие описаний и их детализация), валентность (позитивная / негативная / нейтральная), Я-отнесенность транслируемых репрезентаций [2].

В исследовании Е. А. Семеновой индивидуальные репрезентации рассматриваются в более широком контексте — как репрезентации профессиональные. Они определены как интегральные личностные образования, включающие совокупность образов, отражающих мотивирующую, регулирующую и прогностическую функции деятельности [9]. Автор выделяет три значимых компонента профессиональной репрезентации, касающихся представлений о профессии и личности профессионала, представлений о себе как будущем профессионале, а также представлений о возможном будущем в профессии. Таким образом, речь идет о научном представлении о ментальной репрезентации как о результате субъективного отображения имеющегося опыта.

В диагностическом срезе 2016 года приняли участие выпускники трех высших учебных заведений г. Ульяновска, имеющие и не имеющие опыт профессиональной деятельности (139 человек). Подход, который реализуется в рамках психосемантических исследований, предполагает, что личность рассматривается как носитель многокомпонентной картины мира. В работах Е. Ю. Артемьевой, В. Ф. Петренко, А. Г. Шмелева, В. П. Серкина дана методология исследования системы индивидуальных репрезентаций, представлений и отношений личности. В нашем исследовании мы использовали диагностический прием, основывающийся на методике семантического дифференциала [12]. В методике оцениваются баллами от 1 до 5 понятия из 12 биполярных шкал, результаты группируются по факторам «оценка», «сила», «активность». Методика выбрана как средство экспресс-диаг-ностики (как правило, аналогичные исследования представлены для более ёмких наборов шкал и объектов) [4, 10, 11].

Выборке студентов-выпускников и работающих специалистов были предложены для оценки три основных стимула: «моя карьера сейчас», «моя карьера в будущем (через пять лет)», «Я-профессионал». Среднее значение по шкалам находится в диапазоне от 3,1 до 4,2 балла. При этом стандартное отклонение ответов испытуемых находится в пределах ±0,9 балла. Таким образом, результаты можно оценить как усредненные, не имеющие яркой выраженности. Исключение составят характеристики, средние значения которых близко и превышают 4 балла («выше среднего»). Так, «моя карьера в будущем» представляется испытуемым значительнее и активнее, что проявляется в шкале «оценка» для понятия «Я-профессионал».

Интерпретация результатов по 12 базовым шкалам также показывает «обезличивание» первого стимула — «нейтральные» средние оценки в диапазоне от 2,78 до 3,78. Таким образом, «моя карьера сейчас» оценивается нейтрально, но скорее как «приятная» (Х ср =3,78) и «красивая» (Х ср =3,6).

Стимул «моя карьера в будущем» получил куда более распространенную характеристику:

она скорее «теплая», «красивая», «сладкая», «большая», «бодрая», «приятная» и «яркая».

И, наконец, стимул «Я-профессионал» представляется скорее «красивым» (Х ср =4,05), но остальные характеристики остаются неопределенно нейтральными.

Классическая процедура оценки индивидуальных представлений методом семантического дифференциала позволяет получить ассоциативный ответ на образ-стимул, а также с помощью многомерных статистических методов (факторный анализ, многомерное шкалирование) построить некое пространство, отражающее семантические единицы и их комбинации.

Для реконструкции индивидуального ассоциативного пространства с помощью полученных семантических данных мы применили статистический метод многомерного шкалирования (ALSCAL) с помощью программы SPSS 17.0. На рисунке 1 представлена модель семантического пространства для стимула «моя карьера сейчас».

Диаграмма отображает взаимоотношения между стимулами таким образом, что чем больше исходные различия в оценках стимулов испытуемыми, тем дальше друг от друга они находятся на диаграмме. Для стимула «моя карьера сейчас» выделяются две относительно близкие друг другу подгруппы — в правом верхнем и правом нижнем квадрантах. Можно предположить, что первая группа («холодный — теплый», «малый — большой» и «вялый — бодрый» — правый верхний квадрант) соотносится с параметром «энергия, активность», в то время как вторая («податливый — упругий», «горький — сладкий», «тусклый — яркий», «безобразный — красивый», «противный — приятный» — правый нижний квадрант) представляет в большей степени оценочные характеристики, раскрывающие эмоциональное принятие карьеры по отрезку «негативное — позитивное».

На рисунке 2 мы видим, что восприятие будущей карьеры молодыми специалистами является менее дифференцированным: две выделенные подгруппы сближаются, образуя более обширное пространство значений. Наиболее близкими друг к другу остаются понятия «горький — сладкий», «тусклый — яркий», «безобразный — красивый», «противный — приятный», к ним добавляется значение «вялый — бодрый». При этом данная подгруппа «поднимается вверх» на измерительной оси 2 и приближается к понятиям «холодный — теплый», «малый — большой» и «медленный — быстрый».

Модель расстояния Евклида

Хоподный-Теплый О

Мапый большой

Рис. 1. Модель семантического пространства для стимула «моя карьера сейчас»

Гррькии сладкии

Т о

Тусклый яркий

Модель расстояния Евклида

|

Легкий_тяжелый О Тииий_ш умный Мед ле О |

1ный быстрый"'0Л0ДНый-т^^ О ° Малый_большой 0 |

|

Е Податливый_упр Мягкий_твердый 0 |

ялый_бодрыйПру^ в н °й_при ятный Тусклый-Яркий ^гий |

1-------------------------------------1-------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------- г

-3-2-10 1 2

Размерность 1

Рис. 2. Модель семантического пространства для стимула «моя карьера в будущем»

В данном случае понятия достаточно подвижны относительно заданного пространства, сохраняя в то же время основные тенденции взаимного расположения. Отметим, что количество итераций и уровень «стресса» при подсчете результатов многомерного шкалирования для всех трех диаграмм позволяет судить о достаточной объективности полученных данных.

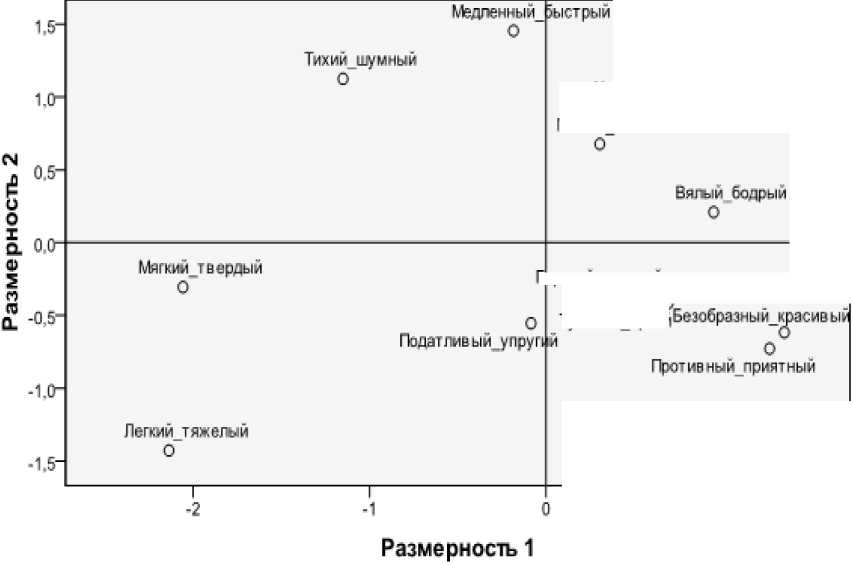

На рисунке 3 представлена модель семантического пространства для стимула «Я-профес-сионал».

Мы видим, что подгруппа понятий смещается влево, приближаясь к центру диаграммы.

Увеличиваются дистанции между стимулами. По-прежнему отдельно стоящими являются три стимула: «легкий — тяжелый», «мягкий — твердый», «тихий — шумный». Наиболее близкими характеристиками оказываются понятия «безобразный — красивый» и «противный — приятный», к ним добавляются значения «горький — сладкий», «тусклый — яркий». Таким образом, при описании представления о себе как профессионале доминируют характеристики, соответствующие фактору «оценка» семантического дифференциала («безобразный — красивый», «горький — сладкий» и «противный — приятный»).

Модель расстояния Евклида

1,5-

1,0-

Легкий-Тяжелый О

сч

0,54

Ф Е

W (Ч

ОД

-0,5-

Мяпшй_твердый

Гарькнй_сладкийО

Малый_больш )й 1

Податли в ый_ пру гмй О I

Холодный_теплый □ Проти в ный_при ятный

ОБезобразныи_краси в ыи Тусклый яркий

О

О

Вялый_бадрый

Медленный_быстрый О "

-1 ,пп

Тикий_ш умный О

-1.5™

-3-2-1012

Размерность 1

Рис. 3. Модель семантического пространства для стимула «Я-профессионал»

Полученные результаты подтверждаются опросом студентов и работающих специалистов с помощью открытых вопросов и методического приема «незаконченные предложения». Наиболее частыми на стимул «моя карьера» (методический прием «незаконченные предложения») являются ответы «ещё не состоялась» и «только начинается». Наиболее частыми ответами на стимул «Я-профессионал» (методический прием «незаконченные предложения») являются ответы, в которых перечисляются нормативные характеристики («должен буду выполнять работу хорошо», «пока не обладаю, но буду учиться» и пр.). В то же время более 75 % опрошенных рассматривают как главный компонент счастья

«здоровье» и «семейное благополучие», относя карьеру на второстепенные позиции. Возможно, данные результаты обусловлены гендерным составом выборки — преобладание девушек, в том числе имеющих семью, детей или ожидающих рождение ребенка.

Авторская анкета самооценки карьерной готовности была разработана в формате открытых вопросов согласно четырехкомпонентной модели Д. Конли [13]. Самооценка молодыми специалистами ключевых профессиональных знаний/стратегий, полученных в процессе обучения, позволила выявить интересную особенность — неоднозначность в оценке и перечне самих базовых профессиональных компетенций.

Специалисты технических специальностей ответом на вопрос «Какие ресурсы понадобились бы Вам для решения трудных ситуаций профессиональной деятельности (какие конкретно знания, статус, определенные способности, другое)?» указывают, с одной стороны, на необходимость практики и получения/расширения опыта, с другой — называют необходимыми социальные навыки, поскольку зачастую трудные ситуации связаны с «конфликтом с руководством», «непрофессионализмом сотрудников», «недоверием ко мне как профессионалу». Представители гуманитарных профессий добавляют к этому перечню затруднения в применении/владении конкретными техниками и методиками работы, указывают как на желательную составляющую первых этапов профессиональной адаптации работу с наставником, обмен опытом, получение дополнительных знаний.

Поэтому перечень базовых компетенций, которые необходимы и желательны, возглавляют следующие характеристики: «коммуникабельность», «стрессоустойчивость», «уверенность в себе» и только затем следуют собственно профессиональная компетентность в разных вариациях и профессиональный опыт.

Самооценка уровня профессиональной готовности. Уровень готовности оценивался выпускниками в свободной форме. В целом мы получили три группы с разной самооценкой своей профессиональной готовности: группу, в которой респонденты оценивают готовность как «хорошую», «выше среднего», «оптимальную» и т. д. (54 % выборки); группу, неудовлетворенную своим уровнем профессиональной готовности (26 % выборки), и группу, отказавшуюся по разным причинам оценить уровень своей профессиональной готовности (20 % выборки). Сравнительный анализ психологических особенностей представителей данных подгрупп показал значимые различия по U-критерию Манна-Уитни на 95 % уровне значимости (p<0,05) для характеристик «интеграция стилей жизни» и «чувство социальной поддержки». Представителям группы с высокой самооценкой профессиональной готовности присуща более высокая выраженность карьерной ориентации «интеграция стилей жизни», раскрывающей направленность личности на сбалансированность индивидуальных потребностей, интересов семьи и профессионального продвижения [1]. Также они в большей степени могут рассчитывать на поддержку окружения — шкала методики AVEM «чувство социальной поддержки» показывает наличие доверия и поддержки со стороны близ- ких людей, развитое чувство социального благополучия (например, утверждение «мой спутник жизни обнаруживает понимание моей работы») [5].

Самооценка целевого компонента карьерной готовности (табл. 1). На первой позиции в индивидуальных списках актуальных карьерных целей наиболее часто (51 %) оказывается «материальная обеспеченность».

Таблица 1

Соотношение испытуемых по значимости карьерных ценностей (т. е. указавших данную цель в качестве приоритета)

|

Цель |

Количество |

% |

|

Материальная обеспеченность |

69 |

51 |

|

Самореализация, саморазвитие |

24 |

18 |

|

Стабильность |

13 |

10 |

|

Профессиональный/должностной рост |

7 |

5 |

|

Хорошие отношения в коллективе, уважение коллег |

2 |

1,4 |

|

Удовольствие, удовлетворение от процесса профессиональной деятельности |

2 |

1,4 |

|

Помощь людям |

1 |

0,7 |

|

Отказались ответить или ответили «всё» |

17 |

12,5 |

|

ИТОГО |

135 |

100 |

На втором месте — желание развиваться, учиться, самосовершенствоваться (18 %) и, наконец, на третьем — стремление к стабильности в карьерном росте и условиям, предоставляемым организацией, другими словами — стремление к социальной и материальной защищенности (10 %).

Далее рассмотрим результаты сравнительного анализа характеристик когнитивного компонента карьерной готовности и отношения субъекта к ситуациям профессиональной деятельности у выпускников с различным опы-том/стажем работы (в том числе по специальности) и не имеющих его. Отметим, что здесь мы исключили объем практики, который является частью программы обучения, а учитывали именно трудоустройство молодого человека и наличие оплаты труда, поэтому также было исключено волонтерство в рамках получаемой специальности.

Для обеих подгрупп наиболее выражены средние значения по шкалам «предпринимательская креативность», «служение» и «интеграция стилей жизни». При этом среднее значение по характеристике «предпринимательская креативность» в подгруппе, имеющей профес- сиональный опыт (41 человек), выше, чем соответствующее для подгруппы выпускников, не имеющих опыта профессиональной деятельности (75 человек).

В то же время в подгруппе 2 сильнее выражены такие характеристики, как «служение», «интеграция стилей жизни» и «стабильность места работы». Различия между подгруппами для последней характеристики значимы на уровне 95 % (статистика U Манна-Уитни = 1138,500 при p<0,05). В целом для обеих подгрупп наиболее значима ориентация на горизонтальную карьеру. Отметим, что профиль, построенный по средним значениям, в обеих подгруппах очень близок, однако для второй подгруппы более выражены шкалы, ориентированные на построение горизонтальной карьеры и шкалы в составе «ориентации на условия» (кроме шкалы «автономия»). Студенты, которые в процессе обучения на выпускном курсе ещё не имеют опыта/стажа профессиональной деятельности, менее мобильны, их интересы более разнообразны, но в то же время статистические исследования показывают, что их отличает мотивация избегания неудач (А. Жданович и др.).

Можно предположить, что, направляя свои силы на процесс обучения, студенты полагают, что готовят себя к будущей профессиональной деятельности, но избегают пробы себя в профессии до получения диплома. Отметим, что в данной анкете мы не могли получить данные о внешних факторах наличия или отсутствия трудоустройства (например, насколько представители этой группы получают материальную поддержку, проживают самостоятельно или с родителями и т. д.).

Далее проведем сравнительный анализ средних показателей профессиональной активности. Подгруппы снова характеризуются схожим профилем. В то же время профессиональные притязания у работающих выпускников выше, и эти различия значимы (статистика U Манна-Уитни = 1115,000 при p<0,05). Это подтверждается и данными по методике А. Жданович — субшкала «ориентация на вертикальную карьеру» выражена в этой подгруппе сильнее, чем у неработающих выпускников.

Для второй подгруппы важнее поддерживать дистанцию по отношению к работе (т. е. отстраниться от мыслей о работе), способность переключиться на другие жизненные сферы и интересы.

Обе группы выражают тенденцию к отказу в ситуации неудач, склонны к быстрому достижению результата, а в случае возникновения трудностей — к нивелированию значимости поставленной цели, уходу от решения проблемы. Однако эта характеристика более выражена в подгруппе неработающих выпускников. Молодые специалисты с опытом профессиональной деятельности более склонны к активному преодолению проблем, более оптимистичны по отношению к возникающим трудным ситуациям.

Кроме того, получены значимые различия по двум характеристикам эмоционального отношения к работе. В подгруппе студентов и молодых специалистов с опытом работы преобладает чувство успешности в профессиональной деятельности (статистика U Манна-Уитни = 1154,000 при p<0,05). Более уверенные в своих силах, они строят планы на будущее, в большей степени удовлетворены своими профессиональными результатами и готовы к профессиональному росту. Вторая подгруппа отличается выраженным чувством социальной поддержки (статистика U Манна-Уитни = 1123,500 при p<0,05). Таким образом, мы отчасти можем предположить наличие внешних условий, которые позволяют выпускникам этой группы не спешить с приобретением опыта работы, — это общее чувство социального благополучия, уверенность в поддержке близких людей. Возможно, наличие данного ресурса является залогом успешного начала профессиональной деятельности в скором будущем.

Для уточнения роли рассмотренных характеристик был проведен корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена). Получено большое количество корреляций, что потребовало задуматься о снижении размерности данных. Поэтому далее мы представим результаты факторного анализа рассматриваемых показателей.

Результаты факторного анализа были получены и проиллюстрированы с помощью программы SPSS 17.0. Процедура факторного анализа была проведена без ограничений по количеству факторов.

Первичный факторный анализ (без ограничения количества факторов после вращения) показал следующее. Критерий адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина — величина, характеризующая степень применимости факторного анализа к данной выборке. Величина КМО демонстрирует приемлемую адекватность выборки для факторного анализа: КМО = 0,598 (близко к значению 0,6, удовлетворительная адекватность). Критерий сферичности Бартлетта — это критерий многомерной нормальности для распределения переменных. Помимо нор- мальности критерий проверяет, отличаются ли корреляции от нуля. Значение, меньшее 0,05, указывает на то, что данные вполне приемлемы для проведения факторного анализа. В нашем случае критерий показывает статистически достоверный результат (р<0,01), что означает: корреляции между переменными значимо отличаются от нуля.

Процент общей дисперсии, обусловленной факторами, показывает, что максимальная нагрузка относится к первым семи факторам (компонентам). В данном случае накопленный процент дисперсии вполне приемлем. В результате вращения факторов (метод Варимакс) нами получена «матрица повернутых компонент» (табл. 2).

Таблица 2

Матрица повернутых компонент

(выделены значения выше 0,5)

|

Переменные |

Компонента |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

1. Ориентация на вертикальную карьеру |

,916 |

||||||

|

2. Предпринимательская креативность |

,858 |

||||||

|

3. Вызов |

,853 |

,335 |

|||||

|

4. Организаторская компетентность |

,742 |

||||||

|

5. Активная стратегия решения проблем |

,526 |

,328 |

,450 |

,311 |

|||

|

6. Субъективное значение деятельности |

,722 |

||||||

|

7. Профессиональная компетентность |

,626 |

,537 |

|||||

|

8. Готовность к энергетическим затратам |

,625 |

,397 |

|||||

|

9. Стремление к совершенству |

,592 |

,420 |

|||||

|

10. Профессиональные притязания |

,540 |

,562 |

|||||

|

11. Ориентация на условия |

,910 |

||||||

|

12. Интеграция стилей жизни |

,725 |

,304 |

|||||

|

13. Автономия |

,388 |

,712 |

|||||

|

14. Ориентация на горизонтальную карьеру |

,898 |

||||||

|

15. Служение |

,461 |

,637 |

|||||

|

16. Стабильность места жительства |

-,355 |

,547 |

|||||

|

17. Чувство социальной поддержки |

,792 |

||||||

|

18. Удовлетворенность жизнью |

,664 |

||||||

|

19. Стабильность места работы |

,499 |

||||||

|

20. Способность поддерживать дистанцию по отношению к работе |

-,810 |

||||||

|

21. Чувство успешности в профессиональной деятельности |

,358 |

,360 |

,467 |

||||

|

22. Внутреннее спокойствие и равновесие |

,830 |

||||||

|

23. Тенденция к отказу в ситуации неудачи |

-,307 |

-,433 |

-,567 |

||||

Из представленных в таблице 2 семи факторов (70 % общей выборочной дисперсии) наиболее «нагруженными» являются первые два.

Как видим, первый фактор наиболее наполнен и содержит максимальные нагрузки по шкалам «ориентация на вертикальную карьеру», «предпринимательская креативность», «вызов», «организаторская компетентность», «активная стратегия решения проблем» и «профессиональные притязания». По-видимому, это фактор

«управления карьерой». Целеустремленность, активность, гибкость и готовность к преодолению трудностей характеризуют его как условие карьерной готовности. Это подтверждается и наличием отрицательных нагрузок для переменных «тенденция к отказу в ситуации неудачи» и «стабильность места жительства». Это фактор «движения вверх» в карьерном плане, ориентированном на социально значимые атрибуты профессионального роста.

Второй фактор включает следующие переменные с наибольшими нагрузками: «субъективное значение деятельности», «профессиональная компетентность», «готовность к энергетическим затратам», «стремление к совершенству», «профессиональные притязания». Предположительно, это фактор «управления компетентностью» или профессионализма — его характеризуют высокое значение результата деятельности и стремление к самосовершенствованию, готовность посвятить свои силы и энергию решению профессиональных задач, направленность на развитие своих способностей в профессии и приобретение новых знаний. Это фактор «движения вверх» в плане самосовершенствования себя как профессионала, когда на первый план выступают не социально-значимые атрибуты, а социально значимые результаты деятельности.

Выявленные детерминанты и особенности репрезентаций карьерной готовности и отношения к профессиональной деятельности для выпускников с различным профессиональным опытом могут стать основой для разработки программы психологического сопровождения формирования карьерной готовности молодых специалистов. В частности, технология «Навигатор карьеры» позволяет активизировать индивидуальные «якоря» карьерной готовности на основе методики сценарного моделирования в двумерном семантическом пространстве [6].

Список литературы Психологические особенности отношения к профессии и репрезентации карьерной готовности выпускников вуза

- Жданович А. А. Реадаптация опросника «Карьерные ориентации» Э. Г. Шейна и его стандартизация на студенческой выборке/А. А. Жданович//Психологический журн. -2007. -№ 4. -С. 4-22.

- Индукция суждений в поле коакции/И. В. Михайлова, А. С. Седунова, О. А. Зайцева, М. А. Иванова, Р. И. Хайрудинова, М. С. Силантьев. -Ульяновск: УлГУ, 2012. -203 с.

- Карьерная готовность личности: когнитивный аспект/А. С. Седунова, А. В. Емельяненкова, С. Б. Гнедова, И. В. Михайлова. -Ульяновск: ИП Качалин А. В., 2016. -152 с.

- Петренко В. Ф. Основы психосемантики/В. Ф. Петренко. -СПб.: Питер, 2005. -480 с.

- Ронгинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях/Т. И. Ронгинская//Психологический журн. -2002. -Т. 23, № 3. -С. 85-95.

- Седунова А. С. Прикладные технологии формирования карьерной готовности: методические рекомендации/А. С. Седунова. -Ульяновск: ИП Качалин А. В., 2016. -32 с.

- Седунова А. С. Психологические характеристики карьерной готовности молодежи/А. С. Седунова//Симбирский науч. вестн. -2015. -№ 3(21). -С. 98-102.

- Седунова А. С. Современные модели карьерной готовности/А. С. Седунова//Симбирский науч. вестн. -2016. -№ 4(26). -С. 61-64.

- Семенова Е. А. Проблема формирования профессиональных репрезентаций студентов/Е. А. Семенова//Психопедагогика в правоохранительных органах. -2013. -№ 1(52). -С. 45-49.

- Серкин В. П. Алгоритм разработки и бланки специализированных семантических дифференциалов для оценки работы, профессии и профессионала/В. П. Серкин//Психологическая диагностика. -2007. -№ 5. -С. 11-29.

- Серкин В. П. Методы психологии субъективной семантики и психосемантики: учеб. пособие для вузов/В. П. Серкин. -М.: Изд-во «ПЧЕЛА», 2008. -382 с.

- Шмелев А. Г. Семантический дифференциал в режиме онлайн как инструмент исследования семантикоперцептивных универсалий и личностно-смысловых установок/А. Г. Шмелев//Психология субъективной семантики: истоки и развитие/под ред. И. Б. Ханиной, Д. А. Леонтьева. -М.: Смысл, 2012. -С. 103-118.

- Conley D. A Complete Definition of College and Career Readiness // Educational Policy Improvement Center, 2012 // http://bostonbeyond.org/wp-content/uploads/2016/06/Conley-college-readiness-definition-2012.pdf; D. Conley. College and Career Ready: Helping All Students Succeed Beyond High School. - 1st Edition, 2012. - ISBN-13: 978-1118155677; ISBN-10: 111815567X. - Р. 337.