Психологические особенности протекания адаптационного процесса у студентов первого курса, обучающихся в вузе

Автор: Антоновский Александр Викторович, Балакшина Елена Владимировна, Филиппченкова Светлана Игоревна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Педагогическая психология

Статья в выпуске: 1 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. В статье рассматриваются психологические особенности протекания адаптационного процесса у студентов первого курса на начальном этапе обучения в вузе. Выделяются основные критерии, свидетельствующие об успешном или отрицательном протекании процесса адаптации. Теоретической основой исследования выступили концепции, описывающие представления об особенностях приспособления человека к изменяющимся условиям окружающей среды как динамичного процесса, а также психологические подходы, раскрывающие специфические аспекты адаптации личности в процессе ее включения в систему сложных социальных отношений нового типа. Цель. Изучение особенностей протекания адаптационного процесса студентов на начальном этапе обучения в вузе посредством проведения психодиагностического исследования для возможностей нивелирования негативных тенденций в привыкании к новым жизненным условиям. Материалы и методы исследования. Специфика реагирования на условия организации образовательного процесса и привыкание студентов определялась посредством проведения психодиагностического исследования уровня выраженности субъективного благополучия, коммуникативной толерантности, мотивации обучения в вузе, моральной нормативности поведения, а также нервно-психической устойчивости. Выборку составили студенты технических и гуманитарных специальностей (численность 284 человека) в возрасте от 17 лет до 21 года. Результаты. Установлен ряд закономерностей, главными из которых являются высокая толерантность в общении, ориентация на соблюдение правил и промежуточный тип мотивации к обучению, также выявлены различия в выраженности изучаемых признаков у студентов - юношей и девушек. Заключение. Освоение студентами первого курса компонентов нового социального пространства - образовательной среды высшего образования - возможно при активации всех механизмов адаптации. Характер протекания адаптации можно оценить через наблюдение за поведением студента в коллективе, а также посредством проведения диагностики эмоционального переживания, нервного напряжения, уровня выраженности субъективного благополучия, коммуникативных особенностей, что создает основу для психолого-педагогического сопровождения профессионального становления молодых специалистов.

Студент, адаптация, адаптационный потенциал, мотивация к обучению, нервно-психическая устойчивость, субъективное благополучие, коммуникативная толерантность, психолого-педагогическое сопровождение профессионального становления

Короткий адрес: https://sciup.org/147234160

IDR: 147234160 | УДК: 159.9:378 | DOI: 10.14529/jpps200105

Текст научной статьи Психологические особенности протекания адаптационного процесса у студентов первого курса, обучающихся в вузе

Период студенчества – это один из самых волнительных и самых важных этапов в жизни человека. Он является началом взрослой жизни, так как именно им завершается период детского фазиса развития (Зимняя, 1997; Кузьмина, 2006). Характерной спецификой данной стадии является понимание важности овладения профессиональными знаниями и умениями, осознанное и целенаправленное занятие учебной деятельностью, ответственное отношение к результатам обучения (Roddenberry, 1953; Шолохова с соавт., 2014). Успешное вхождение в новую социальную общность становится возможным только при сформированном устойчивом отношении к выбранной профессиональной сфере, а также при правильном профессиональном выборе, который в дальнейшем и обусловливает отношение к успехам в учебе (Parsons, 1909).

В качестве отличительных социальнопсихологических аспектов периода студенчества выступают: наличие высокого уровня познавательной мотивации, активное потребление культуры, высокая социальная активность (Гапонова, 1994; Седин с соавт., 2009). При этом необходимость поддерживать социальную активность на достаточном или адекватном уровне стимулируется дальнейшим интеллектуальным развитием, которое поддерживается особой структурой социальных мотивов, предъявляющим организму специфические требования на физическом и психическом уровнях. Структура социальных мотивов представлена мотивами, инициирующими и поддерживающими активность человека при достижении цели, значимой для себя и социума (Соколова, 2008; Дмитриева с соавт., 2017). В этом смысле идеальный образ и уже имеющиеся представления об обучении в вузе у студента-первокурсника не всегда соотносятся с той поведенческой активностью и усилиями, которые надо прикладывать для реализации заранее планируемого. Необходимость функционировать на заданном образовательным процессом темпе и понимание личной ответственности за результат создают предпосылки для роста нервно-психической напряженности, трудностей в построении коммуникаций как в студенческой среде, так и с преподавателями, связанными с нарушениями в сфере адаптации (Mechanic, 1962; Sek, 1991).

Адаптация – это сложный процесс приспособления к изменяющимся условиям окружающей среды (внутренним и внешним). Результатом адаптации может быть полная удовлетворенность потребностей индивида в соответствии с требованиями среды (гармония) или постепенное ее достижение (Hartmann, 1951). Она не является стабильным процессом, а протекает динамично, с временными снижением или восстановлением устойчивости организма и даже возможными отклонениями (Налчаджан, 1988).

В психологическом плане адаптация отражает степень включенности личности в систему социальных отношений различной направленности (учебная, профессиональная). Признаком успешной адаптации к социальной среде является не только эффективное функ- ционирование в ней, но и возможность психологического, личностного развития (Vaillant, 1977, Соболева, 2014).

Важными показателями социальной адап-тированности студента в вузе выступают знания, приобретенные умения, ориентация на формирование компетентности, в психологическом плане – эмоциональная насыщенность связей, выстраиваемые отношения, поведение, положительная мотивация к обучению, ощущение благополучия (Корнилова с соавт., 2019). Поэтому важен учет индивидуальных особенностей в выборе приёмов и способов, позволяющих справиться с затруднениями (заложенный адаптационный потенциал). В данном контексте адаптация представляется в качестве стабильных форм решения, проявляющихся в организованных способах, приемах, посредством которых личность справляется с типическими проблемами (Шибутани, 2002; Смирнов с соавт., 2009).

Соответствие возможностей личности к требованиям социальной среды обеспечивается активной переработкой большого потока информации. Указанная особенность оказывает влияние на общий адаптационный потенциал студентов, провоцируя нарушение равновесия, которое приводит к проблемам продуктивности учебной деятельности и снижению уровня субъективного благополучия (Тухватуллина с соавт., 2015; Hicks et al., 2018). Субъективное благополучие выражается в отношении к жизненным процессам, общей удовлетворенности с точки зрения усвоенных нормативных представлений (Шамио-нов, 2006). Формула субъективного благополучия включает в себя два компонента – удовлетворенность жизнью и аффект (т. е. эмоциональное отношение к жизни) (Селигман, 2006; Hietalahti et al., 2018).

В итоге актуальность проводимого нами исследования обусловлена необходимостью учета психологических факторов здоровья и благополучия обучающихся в практике высшего образования, их уровня адаптации к вузу, а также создания благоприятных социально-психологических условий для формирования гармоничной личности, обладающей отвечающими требованиям современного общества профессиональными компетенциями и практическими навыками.

Цель исследования состояла в изучении особенностей протекания адаптационного процесса у студентов на начальном этапе обучения в вузе посредством проведения психодиагностического исследования для возможностей нивелирования негативных тенденций в привыкании к новым жизненным условиям.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе Центра психологической поддержки ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» в рамках психолого-педагогического сопровождения студентов первого курса в процессе адаптации к новым условиям учебной деятельности.

Выборку исследования составили 284 человека – студенты технических и гуманитарных специальностей (в их числе 193 юноши и 91 девушка), средний возраст составил 19,3 ± 1,6. Исследование проводилось с сентября по октябрь 2019 года.

Реализация цели осуществлялась посредством применения следующих эмпирических методов исследования:

-

1) наблюдение (внешнее, свободное);

-

2) сравнительный анализ;

-

3) психодиагностическое исследование проводилось с применением следующих методик (Фетискин с соавт., 2009):

-

а) опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко. Инструментарий данной методики позволяет выявить специфику проявления толерантности в общении, определить слабые его места, которые могут стать причинами (источниками конфликта). Полученные результаты дают возможность найти эффективное решение по регулированию напряженных ситуаций в студенческом коллективе;

-

б) методика «Адаптивность» – многоуровневый личностный опросник А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина . Стандартизированная методика, направленная на изучение возможностей личности к успешной адаптации, где основанием для оценивания являются психофизиологические и социально-психологические характеристики (адаптивный потенциал, нормативность поведения, коммуникативные склонности, нервно-психическая устойчивость);

-

в) шкала субъективного благополучия. Выбранный психодиагностический инструмент измеряет эмоциональные компоненты субъективного благополучия, оценивает преобладание эмоциональных переживаний (по-

- ложительные или негативные) в жизни человека, субъективное отношение к ним;

-

г) методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной. Анализ полученных показателей посредством применения данной методики наглядно демонстрирует, какие мотивы преобладают у студентов при выборе профессии, а также то, насколько они удовлетворены своим выбором (Одегов и соавт., 2010).

Статистическая обработка психодиагностических данных проводилась с помощью применения методов математической статистики в прикладной компьютерной программе SPSS v. 23. Использовались следующие статистические методы: дескриптивная статистика, непараметрический критерий Манна – Уитни, корреляционный анализ Пирсона (Леньков с соавт., 2019).

На начальном этапе исследования было проведено наблюдение за общим состоянием активности студентов, которое проявлялось в вовлеченности в студенческое сообщество, желании участвовать в общественной жизни (кружки, научные сообщества) или в стремлении изолироваться, а также в показателях успеваемости, заинтересованности в обучении. Полученные данные позволили дать первичную оценку социальной активности респондентов, провести подборку психодиагностического инструментария.

На втором этапе (2–4-я неделя обучения в вузе) была проведена диагностика состояния общего адаптационного потенциала (его показателей), особенностей построения коммуникации студентами в новом коллективе (сфера возможных конфликтов), уровня выраженности благополучия, основных ориентиров в обучении как конечных целей (документ об образовании, знания, умения, овладение профессией), способов достижения целей. Общая выборка была разделена на две подгруппы по гендерному типу.

Третий этап заключался в проведении психологического консультирования студентов, нуждающихся в психологической поддержке, а также в формировании групп для участия в социально-психологических тренингах.

Результаты и их обсуждение

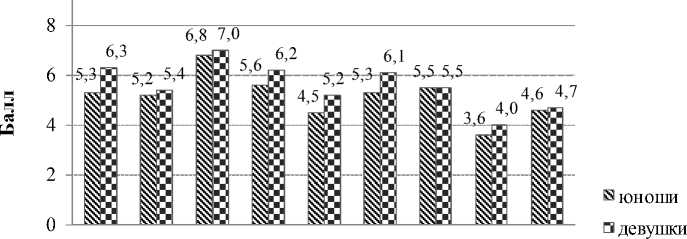

Анализ психодиагностических данных, полученных в ходе определения адаптационных возможностей студентов технического вуза, показал, что все показатели толерантности в общении в обеих группах находятся в зоне средней статистической нормы. Было установлено, что среднегрупповое значение у студентов-юношей составило 47,2 балла (высокий уровень толерантности в общении), а у девушек – 51,2 (средний уровень толерантности в общении). Для первой группы характерна абсолютная терпимость в общении, исключается возможность проявления конфликтного поведения, что обуславливает возможность налаживать эффективные формы общения с разным контингентом людей. Во второй группе (девушки) полученный результат соответствует среднему уровню выраженности качества. Очевидно, испытуемые в некоторых случаях менее терпимы к людям, что может негативно отражаться на взаимоотношениях. Детальное рассмотрение всех поведенческих блоков, отражающих специфику отношений студентов в процессе обучения, представлено на рис. 1.

Разница в выраженности поведенческих блоков коммуникативной толерантности прослеживается по трем критериям: непринятие индивидуальности или непонимание индивидуальности другого человека (U = 7040; p = ,007); стремление переделать или перевоспитать партнера (U = 7163; p = ,012) и стремление подогнать участников общения под себя (U = 7472; p = ,042). Следует отметить, что при возможном максимальном уровне в 15 баллов все полученные нами ре- зультаты по второй группе соответствует норме выраженности качества (девушки – средний уровень). Причинами указанных особенностей в общении могут быть более высокая ответственность за результаты обучения, требовательность к четкому исполнению взятых на себя обязанностей, связанных с участием в студенческих активах, ожидание, что остальные участники процесса также оценивают важность всех составляющих процесса обучения в вузе.

Результаты диагностики общего адаптационного потенциала и его психологических критериев позволило установить ряд следующих специфических особенностей: 1) все диагностируемые критерии находятся в диапазоне нормы как у юношей, так и у девушек (от 4 до 5,6 стена максимум); 2) по шкале «Адаптационный потенциал» полученные средние статистические значения в обеих группах занимают позицию крайнего низкого варианта нормы (4,1; 4,2); 3) небольшая разница в исследуемых психологических параметрах прослеживается по шкале «Моральная нормативность», которая более выражена у девушек (4,5; 5,0).

Адаптация к условиям обучения в вузе на начальном этапе у студентов прошла успешно, но стоила приложений определенных психологических усилий.

Исследование полученных данных по уровню выраженности благополучия показало, что среднее статистическое по группе

Рис. 1. Уровень выраженности составляющих коммуникативной толерантности поведенческих блоков

Fig. 1. The severity of the components of communicative tolerance in behavioral blocks

юношей составило 6,4 стена, а в группе девушек – 5,2 стена. Респонденты не испытывают напряжения от происходящих событий на данном жизненном этапе, окружающая их обстановка в целом входит в картину стандартов удовлетворенностью жизнью. Респонденты в этот важный период испытывают эмоциональные переживания, которые в основном имеют общий положительный фон. Полученный результат был подтвержден применением непараметрического критерия Манна – Уитни (U = 7381; p = ,034).

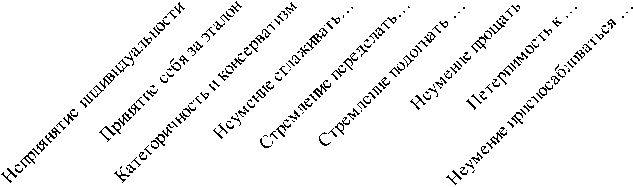

Следующим показателем, оказывающим влияние на успешность адаптации к условиям обучения в вузе, является мотивация выбора профессии. Согласно мнению автора методики, выбор профессии можно оценивать как адекватный (удовлетворенность профессиональной сферой) и неадекватный. В первом случае преобладают мотивы приобретения знаний и овладения профессией, а во втором – получение диплома. В нашем исследовании в обеих подгруппах выявленный профиль соответствует промежуточному типу (рис. 2).

Указанные закономерности связаны с осознанием важности обладания профессиональными знаниями для успешного вхождения в будущую профессиональную сферу. Одновременно недостаточность знаний на данном этапе подготовки косвено отражает специфику (сложность) инженерного труда.

Для установления взаимосвязей в структуре адаптационного потенциала студентов нами был применен корреляционный анализ с использованием коэффициента Пирсона. Анализ полученных данных позволил выявить пять взаимосвязей на уровне тенденций, из них три обратные и две положительные: обратная взаимосвязь между шкалой «субъективное благополучие» и шкалой «стремление переделать партнёра по коммуникации под себя» (r = –,216; p = ,040); прямая взаимосвязь между шкалой «овладение профессией» и шкалой «категоричность – консерватизм» (r = ,258; p = ,013); прямая взаимосвязь между шкалой «получение диплома» и шкалой «категоричность – консерватизм» (r = ,252; p = ,016); обратная взаимосвязь между шкалой «моральная нормативность» и шкалой «стремление подогнать собеседника под себя» (r = –,211; p = ,045); обратная взаимосвязь между шкалой «моральная нормативность» и шкалой «неумение прощать» (r = –,275; p = ,008).

Паттерн озвученных характеристик представлен критериями всех выбранных нами методик; больше всего корреляционных плеяд приходится на поведенческие блоки коммуникативной толерантности и мотивации к обучению в вузе. Опираясь на полученные результаты, необходимо отметить, что привыкание к новым условиям обучения, новой жизненной ситуации и статусу происходит за счет коррекции студентами сферы коммуникаций и оттачивания навыков общения. Конкуренция за высокие результаты обучения, борьба за рейтинг, а также понимание важности своевременного усвоения учебного материала (на принципиально другом уровне) сказываются на общем ощущении благополучия и на особенностях восприятия окружающих.

Рис. 2. Мотивационный профиль по выбору профессии у студентов вуза Fig. 2. Motivational profile for choosing a profession by university students

Таким образом, на основе анализа результатов психодиагностического исследования нами были выявлены следующие закономерности.

-

1. Коммуникативная толерантность в общении – это интегративный показатель, который включает в себя ряд признаков и отражает особенности восприятия окружающих людей, отношения к ним, проявления терпимости в отношении поступков и индивидуальности других людей. Наличие соответствующего уровня развитости коммуникативной толерантности в общении позволяет «предопределить» быстроту усвоения специальных знаний и продвижение по профессиональной лестнице, скорость исполнения профессиональных обязанностей. Коммуникативная толерантность входит в состав психологического ансамбля других качеств личности, так как с ней тесно связаны моральная нормативность поведения, нервно-психическая устойчивость, эмоциональная стабильность, а также гибкость мышления. Наше исследование показало, что студенты первого курса демонстрируют высокий и средний уровень выраженности данного качества, они дипломатичны в общении и не испытывают трудности, устанавливая новые взаимоотношения.

-

2. Адаптация к новым жизненным условиям представляется как сложный и многогранный процесс, изучение которого поднимает необходимость концентрации внимания всех возможностей и способностей индивида. В психологической литературе выделяются следующие параметры (стороны), отражающие успешное или негативное привыкание к изменениям окружающей обстановки: особенности поведения (усвоение новых норм и правил), коммуникативные особенности (умение быстро входить в новый коллектив, устанавливать знакомства), нервно-психологическая устойчивость (специфика реагирования в новых или стрессовых ситуациях). Анализ полученных данных выявил положительную динамику в адаптации студентов к вузу. В целом для испытуемых характерны уравновешенные и спокойные формы реакций, которые демонстрируются в поведении, легкость в общении и четкая ориентация на соблюдение установленных в образовательной организации норм.

-

3. Уровень выраженности субъективного благополучия определяется степенью удовлетворенности в различных сферах жизни (учение, труд, общение и т. д.). Ощущение благо-

- получия также отражено в соотношении стереотипов общества к особенностям их восприятия личностью в процессе социализации. Принятие сформировавшейся системы ценностей и норм также сводит к минимуму развитие внутреннего конфликта и напряжения. Данное качество у респондентов находится на уровне средней статистической нормы.

-

4. Мотивация обучения в вузе – это важный и движущий процесс, обуславливающий интерес к усвоению профессиональных знаний студентом. Даже при самостоятельном и осознанном выборе будущей профессии возможна смена вектора выбора на другую трудовую сферу из-за сложностей в обучении, трудностей в адаптации, отсутствия реального представления о профессиональных обязанностях и функциях будущего специалиста. Анализ мотивов выбора профессий позволяет совершенствовать процесс профессионального становления, формирует позитивное восприятие всех факторов будущей трудовой деятельности, способствует быстрому протеканию процесса адаптации.

Как показало наше исследование, студенты первого курса в общей выборке обладают несовершенным профилем профессиональной мотивации. Однако в качестве ведущего мотива выступает «получение профессиональных знаний», что подтверждает серьезность намерений респондентов в отношении выбранной профессиональной сферы. Наименьший уровень выраженности среди всех параметров по показателю «овладение профессиональными навыками и умениями» свидетельствует о недостаточной информированности о специфике труда. Результаты дают основание для разработки программ профориентации и наглядно-демонстрационных материалов для выпускников школ старших и выпускных классов.

Заключение

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что освоение всех элементов новой образовательной среды (нового социального пространства), в которую вступают студенты первого курса, возможно только при активации всех механизмов адаптации личности. Успешность протекания данного процесса зависит от выбранной личностью стратегии взаимодействия и уравновешивания воздействий «незнакомой» среды и ситуаций, в результате которого могут развиться совершенно новые качества. Выработка тех или иных форм взаимодействия, а также их коррекция определяется спецификой вектора активности и заложенным потенциалом (паттерном характеристик, обусловливающих быструю приспособляемость в среде).

Характер протекания адаптации можно оценить через наблюдение за поведением человека в социуме, его стремлением влиться в новый коллектив, а также посредством проведения диагностики эмоционального переживания, нервного напряжения, уровнем выраженности субъективного благополучия. Положительную роль также играют коммуникативные особенности личности, способствующие адекватному взаимопониманию общающихся людей (Рыльская, 2014). Своевременное изучение особенностей протекания адаптационного процесса создает основу для разработки программ психолого-педагогической поддержки студентов и оказания квалификационной консультативной помощи (Леньков с соавт., 2017).

Список литературы Психологические особенности протекания адаптационного процесса у студентов первого курса, обучающихся в вузе

- Гапонова, С.А. Особенности адаптации студентов в процессе обучения / С.А. Гапонова // Психологический журнал. - 1994. -Т. 15, № 3. - С. 131-135.

- Дмитриева, И.С. Мотивация - как фундамент здорового образа жизни / И.С. Дмитриева, И.И. Соболева, Е.В. Соболева // Вестник совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. - 2017. -Т. 2, № 1 (16). - С. 55-57.

- Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. - Ростов н/Д.: Феникс, 1997. - 480 с.

- Корнилова, А.Г. Социально-психологическая адаптация студентов-первокурсников в университете / А.Г. Корнилова, С. Ф. Петрова // Проблемы современного педагогического образования. - 2019. - № 62-2. - С. 128-131.

- Кузьмина, В.М. Особенности социально-психологической адаптации студентов в вузе: дис. ... канд. психол. наук / В.М. Кузьмина. -Курск, 2006. - 176 с.

- Леньков, С.Л. Статистические методы в психологии / С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова. - М.: Изд-во «Юрайт», 2019. - 311 с.

- Леньков, С.Л. Теория и практика психолого-педагогического сопровождения профессионального становления молодежи / С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова // Педагогика. -2017. - № 1. - С. 31-41.

- Налчаджан, А.А. Социально-психологическая адаптация личности (формы и стратегии) / А.А. Налчаджан. - Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1988. - 264 с.

- Одегов, Ю.Г. Мотивация персонала / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, С.Н. Апенько, A.И. Мерко. - М. : Изд-во «Альфа-Пресс», 2010. - 640 с.

- Рыльская, Е.А. Коммуникация как средство реализации жизнеспособности человека // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 3. - С. 653.

- Седин, В.И. Адаптация студента к обучению в вузе: психологические аспекты / B.И. Седин, Е.В. Леонова // Высшее образование в России. - 2009. - № 7. - С. 83-89.

- Селигман, М. Новая позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл жизни /М. Селигман. - М.: Изд-во «София», 2006. - 368 с.

- Смирнов, А.А. Психология вузовской адаптации / А.А. Смирнов, Н.Г. Живаев. -Ярославль: ЯрГУ, 2009. - 114 с.

- Соболева, Е.В. Субъективные факторы психической адаптации студентов в новой личностно значимой социальной ситуации / Е.В. Соболева // Психология обучения. -2014. - № 6. - С. 74-80.

- Соколова, Е.С. Структурный подход к пониманию мотивации социальной активности молодежи /Е.С. Соколова //Педагогика и психология. - 2008. - № 2. - http:// www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/2/ (дата обращения 11.12.2019).

- Тухватуллина, С.Ю. Обзор ключевых принципов, механизмов и барьеров профессионального саморазвития личности / С.Ю. Тухватуллина, О.А. Шумакова // Мир науки, культуры, образования. - 2015. - № 1 (50). - C. 200-203.

- Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. - М., Изд-во Института психотерапии, 2009. - 390 с.

- Шамионов, Р.М. Субъективное благополучие и ценностно-смысловые образования личности в профессиональной сфере / Р.М. Шамионов // Известия Саратовского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. - 2006. - Т. 6, вып. 1-2. -С. 104-109.

- Шибутани, Т. Социальная психология / Т. Шибутани. - Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2002. - 538 с.

- Шолохова, Г.П. Адаптация первокурсников к условиям обучения в вузе и ее психолого-педагогические особенности / Г.П. Шолохова, И.В. Чикова // Вестник Оренбургского государственного университета. -2014. - № 3 (164). - С. 103-107.

- Hartmann, H. Ego psychology and the problem of adaptation / Organization and pathology of thought: selected sources / H. Hartmann / Ed. by D. Rapaport. - New York: Columbia University Press, 1951. - P. 362-396.

- Hicks, R.E. The big five, type a personality, and psychological well-being / R.E. Hicks, Y.P. Mehta // International Journal of Psychological Studies. - 2018. - Vol. 10 (1). - Р. 49-58.

- Hietalahti, M. Relationships between personality traits and values in middle aged men and women / M. Hietalahti, A. Tolvanen, L. Pulkkinen, K. Kokko // The Journal of Happiness & Well-Being. - 2018. - Vol. 6 (1). -P. 18-32.

- Mechanic, D. Students under stress: a study in the social psychology of adaptation / D. Mechanic. - New York: Free Press, 1962. -231 p.

- Parsons, F. Choosing a vocation / F. Parsons. - Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1909. - 165 p.

- Roddenberry, E.W. Achieving Professionalism / E.W. Roddenberry // Journal of Criminal Law and Criminology. - 1953. -Vol. 44 (1). - P. 109-115.

- Sek, H. Life stress in various domains and perceived effectiveness of social support / H. Sek // Polish Psychol. Bull. - 1991. - Vol. 23, № 3. - P. 151-161.

- Vaillant, G.E. Adaptation to life / G.E. Vaillant. - Boston; Toronto: Little, Brown, 1977. - 396p.