Психологические особенности развития личности студентов как предиктор их преадаптации к профессиональному будущему

Автор: Степанова Любовь Николаевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Педагогическая психология

Статья в выпуске: 2 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности личностного развития студентов высшего учебного заведения как адаптационный ресурс профессиональной реализации в будущем. Цель: изучение особенностей развития Я-концепции выпускников вуза, выступающих в качестве психологических предикторов преадаптации к профессиональному будущему. Материалы и методы. В исследование приняло участие 120 студентов вуза в возрасте от 21 до 23 лет: 60 студентов выпускного курса факультета психологии и 60 студентов выпускного курса факультета информатики и информатики Куйбышевского филиала Новосибирского государственного педагогического университета». В процессе исследования применялись следующие методики: «Методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева» (МИС); тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д.А. Леонтьева; «Методика изучения мотивации профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации А. Реана; «Методика самооценки «профессиональной подготовленности к педагогической деятельности». Для обработки эмпирических данных использовались методы описательной статистики, в качестве метода математической статистики применялись метод ранговой корреляции Спирмена, t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Результаты. Установлено, что в качестве психологических предикторов готовности к выполнению профессионально-педагогической деятельности выступают такие показатели Я-концепции студентов, как самоуверенность, саморуководство, принятие себя, осмысленность и целенаправленность жизни, внутренняя локализация контроля, в то время как внутренняя конфликтность и самообвинение снижают эффективность обозначенного процесса. При этом психологический профиль личностного развития студентов вуза с одной стороны характеризуется потребностью в совершенствовании и развитии собственной личности, а с другой - представляет собой набор качеств (неуверенность, самообвинение, удовлетворенность процессом и неудовлетворенность результатом жизни и т. д.), которые вступают в противоречие друг с другом, а, следовательно, нуждаются в коррекции. Заключение. В современном постиндустриальном, информационном обществе личностные особенности выполняют функцию квалификационной характеристики профессионала и нуждаются в целенаправленном развитии в процессе профессиональной подготовки. Практическая реализация обозначенной проблемы возможна с внедрением программы дополнительного образования «Психологическая готовность к профессиональной деятельности», включающей в себя разделы, направленные на анализ современного мира профессий, требований к профессионалу будущего с учетом трендов цифровой экономики, и, конечно, практические занятия по развитию soft skills студентов.

Личностные особенности, преадаптация к профессиональному будущему, «мягкие навыки», я-концепция, самоотношение, локус контроля я

Короткий адрес: https://sciup.org/147234220

IDR: 147234220 | УДК: 159.923 | DOI: 10.14529/jpps210206

Текст научной статьи Психологические особенности развития личности студентов как предиктор их преадаптации к профессиональному будущему

Социальные и технологические трансформации, происходящие в современном обществе, приводят к существенным преобразованиям мира профессионального труда, в результате чего особую актуальность и практическую значимость приобретает изучение психологических аспектов трудоустройства и реализации профессионального потенциала молодых людей [1–3]. Выпускники высших и средних учебных заведений, завершая обучение и выходя на рынок труда, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. Одним из основных препятствий выступает противоречие между социальным запросом общества в определенных качествах личности выпускников вузов и недостаточной степенью развития данных качеств в процессе их про-

Педагогическая психология фессиональной подготовки1. Подобная ситуация приводит к асимметрии, несовпадению желаемого и реального профессионального будущего, что порождает психическую напряженность, неуверенность в себе и в своем профессиональном будущем [4]. Массовый характер приобретает трудовая деятельность студентов, которая не связанна с осваиваемой специальностью, зачастую эта проблема решается в пользу кардинальной смены профессиональной деятельности, после чего молодому специалисту необходимо с нуля изучать и осваивать новую для него профессию [5].

Важность развития личностных качеств и универсальных «мягких» навыков в процессе выполнения профессиональной деятельности подчеркивается в работах как зарубежных, так и отечественных ученых2,3,4. По данным разных авторов психологическим фундаментом готовности человека к выполнению профессиональной деятельности могут выступать: эмоциональный интеллект [6], лидерство [7], осмысленность жизни и дифференцированное самосознание [8], коммуникативные и организаторские навыки [9], самостоятельность и критичность мышления5, навыки управления личным развитием, тайм-менджмента и целеполагания6, сформированные ценностные и смысложизненные ориен-тации7 [10]. Обозначенные и другие характе- ристики личности выступают основополагающими предикторами, обеспечивающими успешность преадаптации студентов к профессиональному будущему. Подчеркнем, что преадаптация личности к профессиональной неопределенности выступает в качестве одного из основных трендов модернизации профессионального образования и стратегии навигации будущего профессионала в информационном, цифровом мире профессионального труда [11].

Поскольку акцент на узкопрофессиональной подготовке бакалавров в сочетании с недостаточным вниманием к их субъектности может приводить к психологической неготовности будущих специалистов к выполнению профессиональной деятельности и затруднять адаптацию к условиям ее выполнения, первостепенной задачей вуза становится развитие личности студента, качеств, обеспечивающих профессиональную многомерность личности.

Цель работы заключается в изучении специфики развития личностных особенностей студентов выпускников вуза как основы их психологической готовности и предиктора преадаптации к профессиональному будущему.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 120 студентов вузов Новосибирской области в возрасте от 21 до 24 лет. Респонденты были разделены на две выборки испытуемых. Экспериментальную группу составили 60 студентов выпускного курса факультета психологии и филологии педагогического вуза. Контрольная группа состояла из 60 студентов выпускного курса факультета информатики и вычислительной техники технического вуза. Исследование проводилось на базе Куйбышевского филиала Новосибирского государственного педагогического университета (г. Куйбышев) и на базе Новосибирского государственного технического университета (г. Новосибирск) в октябре – ноябре 2020 года.

В процессе исследования использовался следующий психодиагностический инструментарий:

– «Методика исследования самоотноше-ния» (МИС) С.Р. Пантелеева – стандартизированная методика, направленная на выявление структуры самоотношения студентов, а также выявление степени выраженности отдельных его элементов. Полученные результаты позволяют определить точечные

«мишени» целенаправленного психологического воздействия с целью оптимизации са-моотношения и личностного развития бака-лавров8;

– тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д.А. Леонтьева9 – инструментарий данной методики позволяет изучить специфику смысложизненных ориентаций личности студентов, при этом основаниями для оценивания выступают пять субшкал: осмысленность, цели, результативность жизни и два аспекта локуса контроля (локус контроля – Я и локус контроля – жизнь).

– «Методика изучения мотивации профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации А. Реана. Данная методика выбрана с целью диагностики мотивов учебнопрофессиональной деятельности, а также с целью выявления рефлексивного отношения личности к осваиваемой профессии. В основу методики положена концепция о внутренней и внешней мотивации человека. О преобладании внутренней мотивации деятельности можно говорить в том случае, если деятельность привлекает и имеет ценность сама по себе (возможность самореализации, личностного роста, удовлетворение от процесса и результата деятельности и т. д.). Если же в основе мотивации деятельности лежит стремление к удовлетворению потребностей, не связанных напрямую с ее содержанием (потребность в социальном престиже и признание, стремление к продвижению по службе и др.), это является свидетельством преобладания внешней мотивации.

Учитывая общую логику работы, с целью проверки выдвинутых гипотез в процессе исследования осуществлялась статистическая обработка и анализ полученных диагностических данных с помощью применения методов математической статистики с использованием стандартизированных программных статистических пакетов: Statistica v. 10, Microsoft Excel 2016. В исследовании использовались следующие статистические методы: для первичного анализа данных – методы описательной статистики; для сравнения двух выборок и оценки значимости различий между ними – t-критерий Стьюдента для независимых выборок.

Результаты и их обсуждение

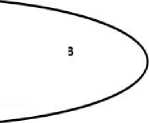

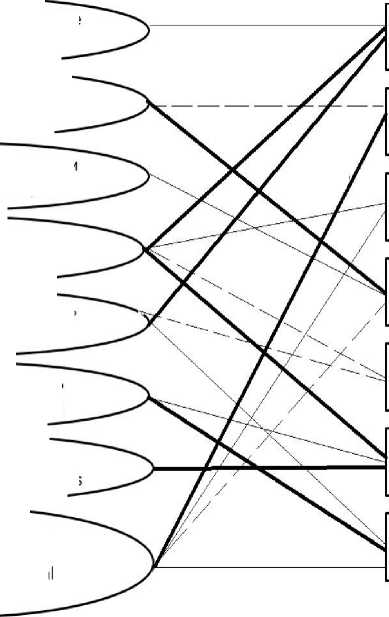

Применение метода математической статистики позволило установить наличие достоверных связей между показателями, отражающими особенности развития Я-концепции студентов («Методика исследования самоот-ношения», тест «Смысложизненные ориентации»), и их готовностью к выполнению профессиональной педагогической деятельности («Методика изучения мотивации профессиональной деятельности», «Методика самооценки профессиональной подготовленности к педагогической деятельности»), они представлены на рис. 1.

Так, например, обнаружена взаимосвязь между показателем «Самоуверенность» и такими параметрами готовности студентов к профессиональной деятельности, как: «Стремление к продвижению по работе» (p ≤ 0,05), «Возможность самореализации» (p ≤ 0,01), «Общая профессиональная готовность» (p ≤ 0,01). Следовательно, выпускники, отличающиеся самоуважением и ощущающие силу собственного «Я», более готовы к выполнению профессионально-педагогической деятельности, ориентированы на карьерный рост и профессиональную самореализацию.

При этом показатель «Саморуководство» отрицательно коррелирует с мотивацией избегания неудач «Стремление избегать критики» (p ≤ 0,05). То есть высокий уровень уверенности студентов в том, что они являются основными источниками собственной активности и результативности снижают их ориентацию на избегание критики в процессе выполнения будущей профессиональной деятельности. Чем больше личность координирует и направляет всю активность, самостоятельно организует поведение и отношения с другими людьми, тем больше ее готовность к сопротивлению внешним воздействиям.

«Самопринятие», внутренняя симпатия и положительное отношение к своей личности с учетом всех достоинств и недостатков выпускников вуза обуславливает их «Потребность в самореализации» (p ≤ 0,05) и «Психологопедагогическую компетентность» (p ≤ 0,05), выступающих в качестве основных индикаторов готовности к профессиональной деятельности.

«Внутренняя конфликтность» личности бакалавров, наоборот, снижает уровень их «Социально-психологической компетентности» (p ≤ 0,05), а также провоцирует «Потреб-

Показатели готовности к выполнению профессиональной деятельности студентов Indicatorsof readiness to perform professional activities of students

Показатели личностного развития студентов Indicatorsof personal development of students

Стремление к продвижению по работе Striving for promotion at work

Стремление избежать критики The desire to avoid criticism

Потребность в престиже и уважении The need for prestige and respect

Возможность самореализации The possibility of self-realization

Общая профессиональная готовность General professional readiness

Научно-теоретическая готовность Scientificand theoretical readiness

Психолого-педагогическая компетентность Psychological and pedagogical competence

Научно-методическая готовность Scientific and methodological readiness

Самоуверенность Self-confidence

Саморуководство Self-guidance

Самопринятие Self-acceptance

Внутренняя конфликтность Internal conflict

Самообвинение

Self-incrimination

Цели в жизни Goals in life

Локус контроля-Я Locus of control-1

Рис. 1. Взаимосвязи показателей личностного развития и готовности к выполнению профессиональной деятельности студентов

Fig. 1. The relationship between the indicators of personal development and readiness to perform professional activities of students

Примечание. Жирными линиями показаны достаточно сильные связи (р ≤ 0,01), тонкими линиями (р ≤ 0,05) – более слабые, пунктирными – обратная связь.

Note . The bold line is a strong connection ( p ≤ 0.01), the thin line is a weak connection (p ≤ 0.05), the dotted line is a feedback.

ность в социальном престиже и уважении» (p < 0,05) и мотивацию избегания неудач «Стремление избежать критики» (р < 0,01). Получается, преобладание негативного само-отношения в сочетании с сомнениями и несогласием с самим собой приводят будущих специалистов к преобладанию внешней мотивации профессионально-педагогической деятельности. Отметим, что доминирование внешней мотивации деятельности является неблагоприятным вариантом как для самой личности студента, так и для образовательной организации в целом. В силу отсутствия интереса будущие профессиональные обязанности выполняются личностью формально, сопровождаются негативным эмоциональным фо- ном, приводят к быстрой утомляемости и стремлению быстрее избавиться от неприятных функций.

Обратные взаимосвязи обнаружены между показателями «Самообвинение» и «Общая профессиональная готовность» (р < 0,05), «Возможность самореализации» (р < 0,05) бакалавров. Следовательно, отрицательные переживания относительно своего Я, акценты на недостатках и промахах, порицание и осуждение своих действий снижают общий уровень готовности выпускников к выполнению профессионально-педагогической деятельности, а также уверенность и потребность в реализации своего личностного потенциала.

Обнаружены прямые взаимосвязи между показателем «Цели в жизни» и «Научнотеоретическая готовность» (р < 0,05), «Научно-методическая готовность» (р < 0,01), «Возможность самореализации» (р < 0,01) выпускников. То есть подтверждается наше предположение о том, что осмысленность и целенаправленность жизни повышают потенциал личности в решении профессиональных задач различного уровня, а также актуализируют потребность в профессиональной самореализации в целом.

«Локус контроля - Я», представления о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами детерминирует «Научнотеоретическую готовность» (р < 0,01), «Психолого-педагогическую компетентность» (р < 0,05) и «Общую профессиональную готовность» (р < 0,05) выпускников к выполнению профессиональной деятельности.

Таким образом, наше предположение подтвердилось: такие особенности развития Я-концепции студентов, как самоуверенность, саморуководство, самопринятие, осмысленность и целенаправленность жизни, внутреннюю локализацию контроля можно рассматривать в качестве предикторов их готовности к выполнению профессиональной деятельности и инструмента, повышающего успешность преадаптации к профессиональному будущему в целом. При этом внутренняя конфликтность и самообвинение студентов будут затруднять эффективность обозначенного процесса.

С целью более глубокого анализа, поиска «проблемных зон» и направлений их преодоления мы также проанализировали специфику показателей личностного развития выпускников психологического и математического факультетов по отдельности.

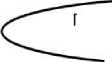

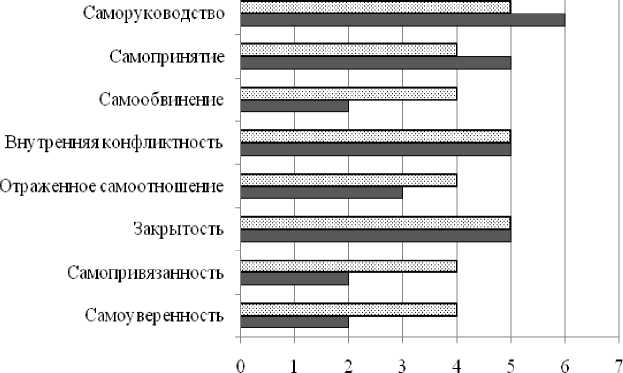

Первичный анализ данных относительно показателей самоотношения студентов-психологов продемонстрировал, что половина показателей бакалавров находится в зоне статистической нормы. Уровень развития ниже среднего в группе имеют такие параметры самоотношения, как «Самоуверенность», «Самопривязанность», «Отраженное самоот-ношение», «Самообвинение». При этом все показатели самоотношения студентов математического факультета имеют более благоприятную картину и находятся в диапазоне средних значений (рис. 2).

Применение метода математической статистики к частным показателям самоотноше-ния студентов позволило установить ряд статистически значимых различий (табл. 1).

Установлено значимое различие по шкале «Самоуверенность» показатель в гуманитарной группе ниже, чем в математической (уровень значимости р < 0,01). Следовательно, выпускники психологического факультета характеризуются менее уважительным отношением к себе, сомнением, неуверенностью в

□Математический ф-т ■Гуманитарный ф-т

Рис. 2. Уровень выраженности показателей самоотношения студентов

Fig. 2. The level of expression of indicators of self-attitude of students

Таблица 1

Table 1

Статистические данные, отражающие различия в показателях самоотношения студентов педагогического и технического вузов

Statistical data on the differences in self-attitude indicators of pedagogy and engineering students

|

Показатель / Indicator |

X |

Y |

t-эмп. / t-emp. |

|

Закрытость / Closedness |

6,00 |

5,94 |

0,2 |

|

Самоуверенность / Self-confidence |

4,43 |

6,56 |

5,1** |

|

Саморуководство / Self-guidance |

5,33 |

6,00 |

1,9 |

|

Отраженное самоотношение / Reflected self-relation |

3,17 |

5,67 |

7,1** |

|

Самопринятие / Self-acceptance |

5,14 |

5,69 |

1,7 |

|

Самопривязанность / Self-attachment |

4,00 |

5,33 |

4,4** |

|

Внутренняя конфликтность / Internal conflict |

5,86 |

5,94 |

0,2 |

|

Самообвинение / Self-incrimination |

6,57 |

4,75 |

5,6** |

Примечания: X – выпускники педагогического вуза; Y – выпускники технического вуза; ** – уровень значимости p ≤ 0,01.

Notes: X – graduates of a pedagogical university; Y – graduates of an engineering university; ** – significance level at p ≤ 0.01.

собственных силах и способностях. Этот, на первый взгляд, парадоксальный факт может быть обусловлен спецификой и характером их будущей профессиональной деятельности: режим многофункциональности, высокая степень неопределенности, эмоциональная насыщенность снижают веру будущих специалистов в себя, свои профессиональные навыки и способности. Педагог-психолог не может работать по четкому, заранее определенному алгоритму, с окончательно предопределенной последовательностью действий. Как следствие, выпускники-психологи сомневаются в возможности успешной реализации себя и своей деятельности при решении профессиональных и жизненных задач, которые сложно предугадать.

Интересное различие обнаружено по шкале «Отраженное самоотношение»: среднее значение ниже в группе студентов психологического факультета (уровень значимости p ≤ 0,01). Следовательно, выпускники-психологи воспринимают себя как человека, личность и деятельность которого не способны вызывать уважение, поощрение, симпатию и одобрение других людей. Возможно, обнаруженный факт связан с зачастую отсроченными результатами их профессиональной деятельности. Не видя результатов своих усилий, будущий психолог может считать свою профессию не столь результативной, а, следовательно, не заслуживающей уважения. Кроме того, специалисты помогающей профессии часто воспринимает неуспехи ребенка как свои собственные, что также ведет к снижению ощущения значимости своей деятельности и себя в глазах других людей.

Статистически значимое различие между сравниваемыми выборками прослеживаются по шкале «Самопривязанность» (уровень значимости p ≤ 0,01), а значит, студенты-психологи в большей степени характеризуются стремлением и потребностью в изменениях, развитии, совершенствовании своей личности по отношению к наличному состоянию.

Следует подчеркнуть различие, обнаруженное нами по шкале «Самообвинение» (уровень значимости p ≤ 0,01). Получается, выпускники психологического факультета демонстрируют установку на самообвинение, что сопровождается ростом внутреннего напряжения, акцентами на своих «промахах» и недостатках, как следствие – склонностью переживать отрицательные эмоции в адрес своего «Я». Возможно, такой результат обусловлен перспективой деятельности в условиях высокой моральной ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, которая вызывает высокое эмоциональное напряжение. Будущий педагог-психолог будет нести ответственность не только за свою работу, но и за ученический и преподавательский коллектив, что увеличивает степень его личностной ответственности и самообвинения в случае неуспеха.

Оценивая общий уровень и отдельные частные показатели самоотношения студентов-психологов, мы приходим к выводу о его противоречивом характере: неуверенность в себе и своих возможностях,склонность к самообвинению и фиксация на собственных недостатках, недостаточная самоуверенность сочетаются со стремлением к развитию и совершенствованию собственной личности. Полученные данные подтверждают необходимость целенаправленного психолого-педагогического сопровождения, ориентированного на личностное развитие студента в процессе их профессиональной подготовки. При этом все показатели самоотношения выпускников математического факультета находятся в зоне статистической нормы.

Более позитивная картина характеризует особенности смысложизненных ориентаций студентов, так как все показатели осмысленности жизни в обеих группах выпускников находятся в зоне статистической нормы. Применение метода математической статистики позволило обнаружить два достоверных различия между выборками (табл. 2).

Первое различие касается показателя «Процесс жизни» (уровень значимости p ≤ 0,05), получается, для выпускников-психологов основной смысл и содержание жизни заключается в самой жизни, которую они воспринимают как интересный, эмоционально насыщенный, значимый процесс.

Второе отличие связано с показателем «Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией» (уровень значимости p ≤ 0,01). Следовательно, студентов- психологов отличает неудовлетворенность результативностью прожитой частью жизни и самореализацией в целом. Возможно, данный факт объясняется непрерывным стремлением к совершенствованию и личностному росту, достижение которых является бесконечным процессом, что в совокупности негативно сказывается на ощущении продуктивности собственной деятельности студентов, а значит, и на результативности своей жизни в целом.

Заключение

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что профессионально-личностное становление современных юношей и девушек происходит в сложных, динамичных социально-экономических условиях. Как следствие этих процессов мир профессионального труда становится все более неопределенным и изменчивым, что предъявляет новые требования к профессиональной подготовке и специфике личностного развития выпускников вузов.

Анализ результатов эмпирического исследования позволяет сделать вывод о том, что в качестве предикторов готовности к выполнению профессионально-педагогической деятельности и инструмента, повышающего успешность преадаптации личности выпускников к профессиональному будущему выступают такие показатели Я-концепции, как самоуверенность, саморуководство, принятие себя, осмысленность и целенаправленность жизни, внутренняя локализация контроля. В то же время внутренняя конфликтность и

Таблица 2

Table 2

Статистические данные, отражающие различия в показателях смысложизненных ориентаций студентов вузов Statistical data reflecting differences in indicators of life-meaning orientations of students of universities

|

Показатель / Indicator |

X |

Y |

t-эмп. / t-emf. |

|

Цели в жизни / Goals in life |

35,33 |

35,8 |

0,6 |

|

Процес сжизни /The process of life |

33,40 |

31,71 |

2,4* |

|

Результативность жизни / Theimpactoflife |

26,33 |

28,40 |

3,1** |

|

Локус контроля – Я / Locus of control-I |

20,17 |

22,93 |

1,8 |

|

Локус контроля – жизнь / Locus of control-life |

31,00 |

31,80 |

1,1 |

Примечания: X – выпускники психологического факультета; Y – выпускники математического факультета.* – уровень значимости p ≤ 0,05;** – уровень значимости p ≤ 0,01.

Notes: – X graduates of the Faculty of Psychology; Y – graduates of the Faculty of Mathematics.* – the level of significance of p < 0.05; ** – the level of significance of p < 0.01.

самообвинение студентов затрудняют эффективность обозначенного процесса.

При этом психологический профиль личностного развития студентов с одной стороны характеризуется потребностью в совершенствовании и развитии собственной личности, а с другой – представляет собой набор качеств (неуверенность, самообвинение, удовлетворенность процессом и неудовлетворенность результатом жизни и т. д.), которые вступают в противоречие друг с другом и могут послужить основанием внутриличностного конфликта, а, следовательно, нуждаются в целенаправленной коррекции.

С учетом полученных данных, а также того факта, что soft skills или универсальные навыки и личностные качества во многом обеспечивают эффективность и конкурентоспособность современного специалиста, очевидна необходимость целенаправленного развития личностно ориентированных квалификационных характеристик студентов в процессе профессиональной подготовки. Практическая реализация обозначенной проблемы возможна с использованием специально разработанной программы дополнительного образования «Психологическая готовность к профессиональной деятельности», включающей в себя разделы, направленные на анализ современного мира профессий, требований к профессионалу будущего с учетом трендов цифровой экономики, и, конечно, практические занятия по развитию soft skills студентов.

Внедрение данной программы связано с необходимостью поиска новых форм и технологий профессионального образования в высшей школе, одновременно учитывающих индивидуально-психологические особенности обучающихся и стимулирующих потребность студентов в сознательном, субъектном целеполагании и самоосуществлении в многовариативном образовательно-профессиональном пространстве.

С целью личностного развития и совершенствования показателей самоотношения студентов возможно использование акмеоло-гических технологий, отличающихся гуманистической направленностью и ориентированных на раскрытие внутреннего потенциала личности, развитие свойств и качеств, способствующих достижению высокого уровня личностно-профессионального развития и профессионализма. Акмеологическое воздействие на личность может осуществляться с по- мощью разнообразных методов: тренинги, деловые и ролевые игры, организация индивидуальной работа по саморазвитию студентов.

Эффективным инструментом достижения поставленных задач выступает технология проблемно-ориентированного обучения. Благодаря тому, что отправным звеном данной технологии выступают практикоориентированные кейсы, характеризующиеся наличием проблемной ситуации, высокой степенью неопределенности деятельности, необходимостью творческого подхода к решению поставленных задач, технология инициирует совершенствование личностных характеристик студентов и способствует их преадаптации к профессиональному будущему.

Еще одним действенным средством личностного развития студентов выступают фор-сайт-технологии, суть которых заключается в разработке форсайт-проектов, направленных на анализ изменения объекта или явления в будущем. Следовательно, сам процесс реализации форсайт-технологии ориентирован на формирование у студентов готовности к изменениям, то есть преадаптации к неопределенности. К инструментам форсайт-технологии можно отнести: высокие гуманитарные технологии, проектные методы, методы цифровой дидактики, майноры, демонстрационный экзамен, игровые технологии, дискуссии и модерации, вебинары и др.

Перспективным направлением развития метапрофессиональных качеств и навыков студентов выступает интеграция технологии проектного обучения в сочетании с современными цифровыми инструментами. Например: web-квесты, которые подразумевают разрешение задачи проблемного характера с использованием интернет-ресурсов, или хакато-ны, предполагающие организацию интенсивного взаимодействия разновозрастных участников образовательного процесса на одной образовательной площадке для решения конкретных практических задач в ограниченное время, направленные на развитие гибкости поведения, социальной компетентности, уверенности, дивергентного мышления.

Предложенные инструменты, повышающие готовность студентов к преадаптации к профессиональному будущему, не являются окончательными, а напротив, обнаруживают необходимость дальнейших исследований, связанных с поиском средств и методов мо- дернизации образовательной практики высшей школы, отвечающей вызовам современной цифровой реальности.

Список литературы Психологические особенности развития личности студентов как предиктор их преадаптации к профессиональному будущему

- Асмолов А.Г. Психология современности: вызовы неопределенности, сложности и разнообразия // Психологические исследования. 2015. № 8 (40). https://elibrary.ru/ item.asp?id=23593078 2. Вербицкий А.А., Ильязова М.Д. Инварианты профессионализма. Проблемы формирования: моногр. М.: Логос, 2011. 288 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=20243412

- Зеер Э.Ф. Психологические особенности прогнозирования профессионального будущего молодежи // Актуальные проблемы психологического знания. 2015. № 3 (36). С. 16–26. https://elibrary.ru/ item.asp?id=24339013

- Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Асимметричное профессиональное будущее современной молодежи // Педагогическое образование в России. 2013. № 4. С. 258–263. https://elibrary.ru/item.asp?id=20365204

- Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Теоретико-прикладные основания прогнозирования профессионального будущего человека // Фундаментальные исследования. 2014. № 9 (Ч. 8). С. 1863–1869. https://elibrary.ru/ item.asp?id=22417032

- Perceived emotional intelligence, stress reactivity, and symptom reports: Further explorations using the trait meta-mood scale / P. Salo-vey, L.R. Stroud, A. Woolery, E.S. Epel // Psychology and Health. 2002. Vol. 17 (5). P. 611–627. DOI: 10.1080/08870440290025812

- Чуланова О.Л., Ивонина А.И. Формирование soft-skills (мягких компетенций): подходы к интеграции российского и зарубежного опыта, классификация, операционализация // Управление персоналом и интеллекту-альными ресурсами в России. 2017. Т. 6, № 1 (28). С. 53–58. DOI: 10.12737/24692

- Абульханова К.А. Психология и сознание личности. М.: МОДЭК, 2004. 224 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=20086841 9. Gilleard J., Gilleard J.D. Developing Cross-Cultural Communication Skills // Prof. Issues Eng. Educ. Pract. 2002. Vol. 128 (4). P. 187–200. DOI: 10.1061/(ASCE)1052-3928(2002)128:4(187)

- Большедворская М.В. Исследование смысловой реальности современных студентов // Педагогический имидж. 2018. № 1 (38). С. 194–206. https://elibrary.ru/ item.asp?id=32816205

- Зеер Э.Ф. Панорама основных направлений развития опережающего профессионального образования // Профессиональное образование и рынок труда. 2019. № 2. С. 5–8. DOI: 10.24411/2307-4264-2019-10204