Психологические особенности развития рефлексии у субъектов педагогической деятельности в системе дошкольного образования

Автор: Хмелькова Марина Анатольевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 5, 2021 года.

Бесплатный доступ

Раскрываются психологические особенности развития рефлексии у педагогов на дошкольной ступени образования. Проанализированы результаты исследования уровня рефлексии педагогов для выявления оценочного осмысления ими собственной профессионально-педагогической деятельности и взаимодействия с детьми как способа управления педагогическим процессом. Отмечено важное значение тренинга в развитии профессиональной рефлексии и саморефлексии у педагогов. Представлены результаты контрольного этапа исследования.

Рефлексия, педагогическая деятельность, субъект педагогической деятельности, саморефлексия, рефлексивность, самокритичность личности, тренинг

Короткий адрес: https://sciup.org/148321465

IDR: 148321465 | УДК: 159.9.07 | DOI: 10.25586/RNU.HET.21.05.P.59

Текст научной статьи Психологические особенности развития рефлексии у субъектов педагогической деятельности в системе дошкольного образования

но-оценочного и др. Все они тесно взаимосвязаны, недостаточное развитие хотя бы одного из них может привести к деформированию педагогической деятельности. Каждый из перечисленных выше компонентов подразумевает формирование и развитие определенных личностных качеств у человека, осуществляющего эту деятельность [2, с. 3]. Именно к таким качествам относится рефлексия, значение которой в процессе деятельности педагога достаточно велико.

Для современной психологии характерна широкая вариативность взглядов на природу рефлексии, и они продолжают дополняться. Каждый исследователь в этой области, выбирая ту или иную парадигму анализа в зависимости от поставленных целей, должен учитывать возможные позиции по отношению к полученным результатам и варианты их интерпретации [3].

Интерес вызывает классификация подходов Н.И. Люрья к исследованию рефлексии как предмета психологического познания [4]. Автор выделяет в психологии реф- лексии в зависимости от области психологического знания, в рамках которого осуществляется исследование, следующие направления:

-

1) деятельностное – рассмотрение рефлексии как компонента структуры деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.);

-

2) исследование рефлексии в контексте проблематики психологии мышления (В.В. Давыдов, Ю.Н. Кулюткин, И.Н. Семенов, В.Ю. Степанов и др.);

-

3) изучение рефлексивных закономерностей организации коммуникативных процессов (В.С. Би-блер, С.Ю. Курганов, А. Липман и др.);

-

4) анализ рефлексивных феноменов в структуре совместной деятельности (В.А. Недоспасова, А.Н. Перре-Клемон, В.В. Рубцов и др.);

-

5) педагогическое направление – рассмотрение рефлексии в качестве инструментального средства организации учебной деятельности (О.С. Анисимов, М.Э. Боцмано-ва, А.З. Зак, А.В. Захарова и др);

-

6) личностное направление – рефлексивное знание рассматривается как результат осмысления своей жизнедеятельности (Ф.Е. Василюк, М.Р. Гинзбург, Н.И. Гутки-на, А.Ф. Лазурский и др.);

-

7) генетическое направление исследования рефлексии (В.В. Бар-цалкина, Ю.В. Громыко, Н.И. Лю-рья, Ж. Пиаже, В.И. Слободчиков и др.);

-

8) системомыследеятельностный подход, согласно которому рефлексия представляет собой форму мыследеятельности (А.А. Зиновьев, В.А. Лефевр, Г.П. Щедровицкий и др.).

А.В. Карпов отмечает, что способность к рефлексии можно понимать как умение реконструировать и анализировать понимаемый в широком смысле план построения собственной или чужой мысли; как умение выделять в этом плане его состав и структуру, а затем, объективировав их, прорабатывать соответственно ставящимся целям [3, с. 36].

Рефлексия – это одновременно и уникальное свойство, присущее лишь человеку, и состояние осознания чего-либо, и процесс репрезентации психике своего собственного содержания. Субъект оказывается в состоянии через рефлексию управлять не только своим поведением, но и частично самими закономерностями, по которым строится поведение [там же, с. 124].

На основе рефлексии как процесса формируется рефлексивность как способность и как личностное свойство. Смысл психологии рефлексии состоит в том, что параметр рефлексивности зачастую является не просто важным в плане обеспечения деятельности и поведения, а основным и наиболее специфическим. Именно он придает сложность, многогранность, противоречивость и в конечном счете – уникальность тому, что обычно обозначается понятием «осознанная, произвольная регуляция деятельности» [там же, с. 120].

Нами было проведено исследование уровня рефлексии педагогов по методике О.С. Анисимова «Определение уровня рефлексии» [1] для выявления оценочного осмысления ими собственной профессионально-педагогической деятельности и взаимодействия с детьми как способа управления педагогическим процессом. В исследовании приняли участие 28 педагогических работников, из них 22 – воспитатели и 6 – специалисты (1 педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя и 1 инструктор по физической подготовке). Методика рассчитана для диагностики педагогического коллектива и представляет собой опросник, с помощью которого исследуется рефлексия по 3-м уровневым критериям:

-

1) рефлексивность личности (обращение внимания субъекта на самого себя и на свое сознание, в частности на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление);

-

2) коллективистичность (коллективность) личности (упор на важность и ценность коллектива);

-

3) самокритичность личности (рефлексивное отношение человека к себе, выявление своих ошибок и недостатков, анализ и оценка отрицательных сторон в своей деятельности, своем мышлении и поведении) [там же].

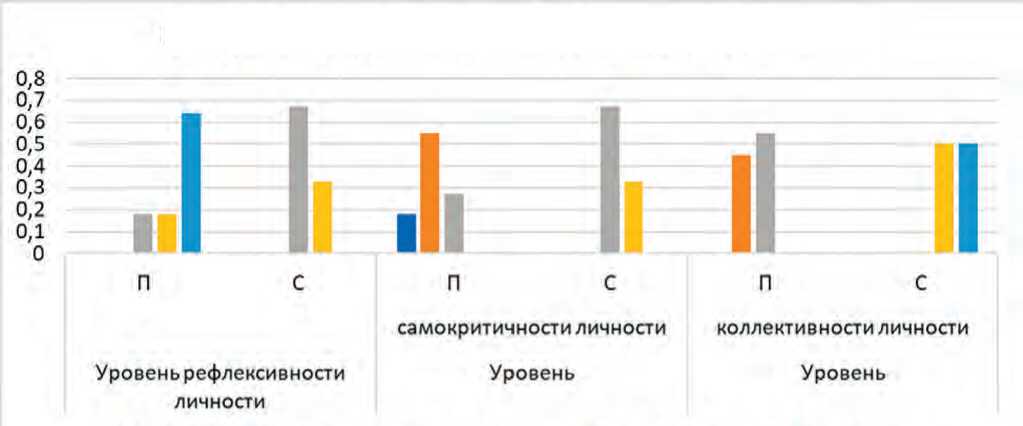

Результаты исследования представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Полученные результаты показали:

-

1) у большинства педагогов наблюдается высокий уровень рефлексивности личности (14 из 22 чел., 64%), в том числе в экспериментальных группах (№ 1 и № 2), в то время как уровни коллективности и самокритичности у них ниже среднего (выбор вариантов ответа а и б ) и средний (вариант ответа в ).

-

2) у большинства специалистов наблюдается средний уровень рефлексивности и самокритичности личности, а их ориентация на коллективную работу находится на уровнях выше среднего и высоком.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что работа в подгруппах и группах создает хорошую основу для организации командной работы при проведении педагогической диагностики и реализации программы педагогического мониторинга в учреждении.

В рамках внедрения программы педагогической поддержки участников образовательного процесса в начале ее реализации осуществлялась коррекция рефлексии педагогов собственной профессионально-педагогической деятельности в сторону повышения уровня коллективности. Для этого был предложен мини-тренинг «Развитие профессиональной рефлексии у педагогов». В ходе данного мероприятия педагоги должны были познакомиться с важностью и ролью командной работы в современных условиях, а также различными способами развития саморефлексии, что дает возможность в активной форме применить эти упражнения на себе «здесь и сейчас». Структура тренинга, его цели и задачи представлены в таблице 2. Общее количество встреч – 6 встреч (1 раз в неделю). Время работы на тренинговом занятии составляет от 1 до 1,5 часов (с 13:15 до 14:15/14:45).

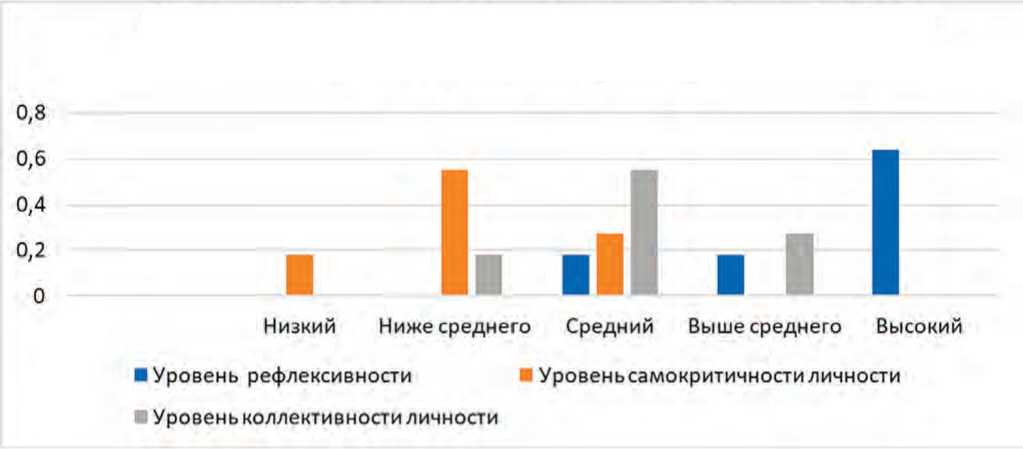

По итогам проведенного минитренинга была осуществлена повторная диагностика уровня рефлексии педагогов. Полученные результаты представлены в таблице 3 и рисунке 2.

Поскольку уровни личностной рефлексивности и самокритичности личности являются более устойчивыми образованиями, то изменения коснулись, прежде всего, уровня коллективности личности. Увеличилось количество педагогов, которые осуществили переход с уровня рефлексивности ниже среднего на средний (6 чел., 27%, в том числе педагоги экспериментальных групп № 1 и № 2), хотя некоторые педагоги остались на том же уровне (4 чел., 18%). У части педагогов уровень рефлексивности повысился со среднего до выше среднего (6 чел., 27%). Высокий уровень рефлексивности в группе педагогов отсутствует.

Успешное развитие образовательной среды, отвечающей требованиям современного общества, возможно в том случае, если деятельность всех участников образовательного процесса будет основана на фундаментальных знаниях о человеке и детерминантах его развития, в том числе на знании человека о самом себе как субъекте саморазвития [6]. Одним из путей, ведущих к пониманию происходящих феноменов, может стать развитие рефлексии личности и прежде всего – рефлексии педагога.

Таблица 1

|

Критерий |

Уровень рефлексии |

|

|

Педагоги (22 чел.) |

Специалисты (6 чел.) |

|

|

Рефлексивность личности |

Средний (7–11 баллов) – 4 чел. (18%) Выше среднего (12–15 балла) – 4 чел. (18%) Высокий (16–18 баллов) – 14 чел. (64%) |

Средний (7–11 баллов) – 4 чел. (67%) Выше среднего (12–15 баллов) – 2 чел. (33%) |

|

Самокритичность личности |

Низкий (0 баллов) – 4 чел. (18%) Ниже среднего (1 балл) – 12 чел. (55%) Средний (2 балла) – 6 чел. (27%) |

Средний (2 баллов) – 4 чел. (67%) Выше среднего (3 балла) – 2 чел. (33%) |

|

Коллективность личности |

Ниже среднего (4–7 баллов) – 10 чел. (45%) Средний (8–11 баллов) – 12 чел. (55%) |

Выше среднего (12–15 баллов) – 3 чел. (50%) Высокий (16–19 баллов) – 3 чел. (50%) |

Таблица 2

|

Направления, реализующие этапы каждого блока |

Игры и упражнения |

|

Блок 1. Командообразование в организации [15] |

|

|

1) Ощущение общности и доверия вместо одиночества и отчуждения Цель – подготовить победу на основании ключевых идей работы в команде |

Талисман команды Плоды добрых деревьев Енотов круг |

|

2) Сотрудничество вместо конкуренции Цель – профилактика конкуренции и нездорового соперничества |

Моя ладонь Давайте говорить друг другу комплименты Новое имя |

|

3) Работа на общий результат вместо индивидуализма Цель – осознание понимания собственной зоны ответственности и доли участия в общем деле |

Главные дела жизни Сеть удачи Перевал Древо успехов |

|

4) Т ворчество вместо стереотипных действий Цель – достижение общего результата |

Семь испытаний царя Пересечение пустыни |

|

5) Конструктивная самореализация вместо борьбы за выживание Цель – сохранение собственной индивидуальности при стремлении к общему результату |

Прохожий-посредник Мудрость внимания Золотая рыбка Дебаты Найти общее Королевский двор Совет Асов Шесть шляп, или Наследство старого Мастера |

|

Блок 2. Педагогическая рефлексия и методы ее развития |

Рефлексия «Здесь и теперь» |

|

1) Социально-перцептивная рефлексия – переосмысление, перепроверка педагогом собственных представлений и мнений, которые у него сформировались о детях в процессе общения с ними |

Мое педагогическое кредо Проективный рисунок «Я педагог» |

|

2) Коммуникативная рефлексия – осознание субъектом того, как его воспринимают, оценивают, относятся к нему другие |

Упражнение «Карусель» Упражнение «Автопортрет» Я – глазами других |

|

3) Личностная рефлексия – осмысление собственного сознания и своих действий, самопознание |

Упражнение «Три имени» Упражнение «Без маски» Упражнение «Да» |

|

Завершающий блок |

Образно-рефлексивная процедура «Дерево» Упражнение «Обратная связь» |

Таблица 3

Результаты повторной диагностики педагогических работников (22 чел.) по методике «Определение уровня рефлексии» О.С. Анисимова (после проведения мини-тренинга)

|

Критерий |

Уровень рефлексии |

|

Рефлексивность личности |

Средний (7–11 баллов) – 4 чел. (18%) Выше среднего (12–15 баллов) – 4 чел. (18%) Высокий (16–18 баллов) – 14 чел. (64%) |

|

Самокритичность личности |

Низкий (0 баллов) – 4 чел. (18%) Ниже среднего (1 балл) – 12 чел. (55%) Средний (2 балла) – 6 чел. (27%) |

|

Коллективность личности |

Ниже среднего (4–7 баллов) – 4 чел. (18%) Средний (8–11 баллов) – 12 чел. (55%) Выше среднего (12–15 баллов) – 6 чел. (27%) |

-

■ Низкий ■ Ниже среднего Средний Выше среднего ■ Высокий

Рис. 1. Результаты исследования уровня рефлексии педагогических работников по методике

О.С. Анисимова в целом по дошкольному учреждению (до формирующего этапа)

Рис. 2. Результаты повторной диагностики педагогических работников по методике «Определение уровня рефлексии» О.С. Анисимова

Список литературы Психологические особенности развития рефлексии у субъектов педагогической деятельности в системе дошкольного образования

- Анисимов О.С. Акмеологические основы рефлексивной самоорганизации педагога: творчество и культура мышления: автореф. дис. … д-ра психол. наук. М., 1994. 86 с.

- Калашникова О.В. Развитие педагогической рефлексии: Практ. руководство для студентов и начинающих учителей / науч. ред. Э.Ф. Зеер. Екатеринбург: Изд-во Уральского государственного профессионально-педагогического ун-та, 1998. 40 с.

- Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. М.: Изд-во Ин-та психологии Российской академии наук, 2004. 424 с.

- Люрья Н.И. Психологические особенности развития рефлексивного знания в дошкольном и младшем школьном возрасте: дис.. канд. психол. наук. М., 1997.

- Федорова Н.Б. Методика комплексного подхода к организации и управлению образовательным процессом при изучении физики в современной школе: монография. Рязань: Изд-во Рязанского государственного ун-та им. С.А. Есенина, 2012. 240 с.

- Юрова Т.В. Педагогическая рефлексия: Диагностика и условия развития: монография. Владивосток: Изд-во Владивостокского государственного ун-та экономики и сервиса, 2008. 224 с.

- Shnejder L., Khmelkova M., Golovyatenko T., Poliakova M. et al. Development of Professional Competence of Teachers as a Factor of the Education Quality Management in Preschool Institutions // Theory and Practice of Project Management in Education: Horizons and Risks: Proceedings of International Scientific and Practical Conference. Moscow, 17th of April 2020. С. 4001. DOI: 10.1051/shsconf/20207904001