Психологические особенности взаимосвязи нормативности поведения и жизненных ориентаций студентов

Автор: Маралова Татьяна Петровна

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1 (41), 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. актуальность проблемы обусловлена значимостью определения роли нормативности поведения в построении человеком своего жизненного пути. Цель. выявить психологические особенности взаимосвязи нормативности поведения с жизненными ориентациями студентов. Материалы и методы. были применены следующие методы: теоретические - анализ, конкретизация, обобщение; эмпирические - использовался ряд методик, направленных на выявление уровня нормативности поведения, осмысленности и удовлетворенности жизнью, субъект-объектных ориентаций личности в жизненных ситуациях, анкеты на выявление жизненных целей и жизненного кредо студентов; методы математической статистики. В исследовании приняли участие 126 студентов первого курса гуманитарного и психолого-педагогического направления Череповецкого государственного университета. Из них юношей 54 человека, девушек - 72. Средний возраст испытуемых - 18 лет. Результаты. выявлена связь нормативности поведения, осознанности и осмысленности жизни с жизненными ориентациями у студентов. Было установлено, что высокая нормативность, осознанность и удовлетворенность жизнью чаще проявляются у студентов с типом «Пользователь жизненной ситуации». Эта тенденция более выражена у юношей, чем у девушек. Обсуждение результатов. исследование показало, что нормативность поведения как личностная характеристика выполняет ряд важных функций в построении человеком своего жизненного пути и обнаруживает сложные и неоднозначные связи с жизненными ориентациями. Высокий уровень нормативности в сочетании с высокой осознанностью жизни способствует формированию прагматической ориентации. Показано, что в рамках каждого типа жизненных ориентаций высокий или низкий уровень нормативности поведения придает им определенную специфику, что находит выражение в выборе жизненных целей и формулировке жизненного кредо. Заключение. полученные результаты могут быть использованы преподавателями вузов, кураторами групп в процессе организации учебно-воспитательной работы со студентами. Они могут быть также полезны специалистам служб психологического сопровождения студентов.

Нормативность поведения, жизненные ориентации, осознанность жизни, удовлетворенность жизнью, жизненные цели, жизненное кредо

Короткий адрес: https://sciup.org/14721001

IDR: 14721001 | УДК: 159.923 | DOI: 10.15507/2078-9823.041.018.201801.102-120

Текст научной статьи Психологические особенности взаимосвязи нормативности поведения и жизненных ориентаций студентов

В современной психологии все большую популярность приобретают исследования, направленные на изучение психологических особенностей личности в контексте ее жизненного пути. Оправ данность такого подхода не вызывает сомнения и обусловлена значимостью выявления личностных и поведенческих характеристик человека, его отношений через призму целей, намерений, жизненных ориентаций.

Одной из наиболее важных таких характеристик является нормативность поведения, под которой чаще всего понимается поведение, осуществляемое в соответствии с определенными требованиями и правилами (нормами), которое обеспечивает человеку достижение целей, не нанося ущерба окружающему, в том числе другим людям. Соблюдение норм и правил, выработанных в обществе, дает возможность личности легко адаптироваться к социуму, адекватно выстраивать свой жизненный путь. Несоблюдение, наоборот, препятствует освоению различных видов деятельности, создает определенные барьеры в достижении целей и в самореализации.

Нормативность поведения имеет большое значение на всех возрастных этапах и во всех сферах жизнедеятельности человека. Особую значимость она приобретает в студенческом возрасте, т. е. на этапе профессионального становления личности. Хорошо известно, что одни студенты достаточно быстро и легко осваивают новые нормы, связанные с обучением в вузе и со своей будущей специальностью. Они ответственны, дисциплинированы, организованны, чувствительны к другим людям, для них характерны честность, принципиальность, дружелюбие и т. п. У других студентов этот процесс сопряжен с определенными трудностями, не сопровождается процессами принятия ответственности на себя. У них достаточно долго проявляются формы поведения, свойственные школьникам, что выражается в нарушениях дисциплины, нежелании учиться, прогулах, прокрастинации (откладывание дел на потом), стремлении добиться результатов легким путем, не прилагая к этому усилий. Для того чтобы нормы выполнялись, обязательно необходим внешний контроль, к которому студенты приучаются еще с детства. Случаются и более серьезные отклонения от норм, связанные с проявлениями агрес- сивности, обманом, противоправными действиями.

К настоящему времени имеется немало исследований, посвященных различным аспектам взаимосвязи нормативности поведения с различными характеристиками личности. Например, О. И. Даниленко изучено влияние ситуации на проявление разных уровней морального сознания студентов [5]. Л. А. Забродиной и Ю. Р. Мухиной выявлена связь прокрастинации и моральной нормативности у студентов [6]. Т. В. Белых исследованы особенности моральной нормативности у студентов с разным уровнем самоэффективности в предметной деятельности [2]. В наших предыдущих работах было установлена взаимосвязь нормативности поведения с профессиональной идентичностью и некоторыми личностными качествами студентов [15; 16].

В этих и многих других исследованиях основное внимание обращается на своеобразие проявлений нормативности, ее влияния на личностные и поведенческие характеристики студентов. В меньшей мере изучены проблемы нормативности поведения в контексте саморазвития личности и ее жизненного пути, в частности, ее взаимосвязи с жизненными целями и жизненными ориентациями. Не вызывает сомнения сам факт существования такой взаимосвязи, однако ее особенности и качественное своеобразие остаются пока за бортом анализа современной психологии. Выявление же этих особенностей позволит глубже познать специфику ориентаций современных студентов в жизни, которым нормативность поведения придает соответствующую про-социальную или асоциальную окраску. В отечественной психологии существуют различные подходы к пониманию жизненных ориентаций. На наш взгляд, наиболее интересными из них являются концепции Д. А. Леонтьева и Е. Ю. Коржовой. Д. А. Леонтьев, говоря о смысложизненных ориентациях, делает акцент на осознанности целей, процессов и результатов жизни, интегральным показателем чего является уровень осознанности жизни целом [12]. В концепции Е. Ю. Коржовой основное внимание обращается на существование различных типов субъект-объектных ориентацией человека в жизненных ситуациях: «Преобразователь жизненной ситуации»; «Гармонизатор жизненной ситуации»; «Пользователь жизненной ситуации» и «Потребитель жизненной ситуации» [8].

Исходя из этих соображений, была сформулирована цель предпринятого нами исследования – выявить психологические особенности взаимосвязи нормативности поведения с жизненными ориентациями студентов.

В качестве гипотезы выступили следующие предположения:

– существует взаимосвязь нормативности поведения, осмысленности и удовлетворенности жизнью, которые в своей совокупности могут оказывать влияние на выбор студентами того или иного типа субъект-объектной ориентации в жизненной ситуации; специфика такой взаимосвязи может определяться половыми особенностями;

– несмотря на существование общих закономерностей, могут быть обнаружены индивидуальные особенности сочетания типа жизненных ориентаций и нормативности поведения, что найдет отражение в выборе студентами жизненных целей и формулировании своего жизненного кредо.

Обзор литературы

Проблема нормативности поведения постоянно привлекает внимание психологов. Интерес этот не случаен, он обусловлен значимостью норм как некоторых образцов и эталонов, следуя которым человек способен адекватно выстраивать свои отношения с миром. К настоящему времени разработан ряд концепций, позволяющих понять психо- логический смысл и суть нормативности поведения. Согласно А. К. Пащенко, нормативность понимается как качественная характеристика освоения норм [21]. В соответствии с этим он выделяет четыре уровня нормативности: импульсивный, полевой, ролевой и собственно нормативный. М. К. Акимовой с соавторами предлагается специальный термин – «нормативопри-нятие», означающее процесс принятия и следование социально-психологическим нормам [1]. Д. Виттмер вводит понятие этической чувствительности, в которой выражается особая способность человека к восприятию и оценке проблем этического характера, принятие на этой основе адекватного управленческого решения [36].

Таким образом, нормативность выступает в качестве важнейшего условия освоения действительности, выстраивания отношений с другими людьми. Не случайно в концепции социального развития личности А. В. Петровского освоение норм является неотъемлемой характеристикой успешной адаптации индивида [22]. Несоблюдение норм и правил в конечном счете приводит к дезадаптации личности и отклоняющемуся поведению

Некоторые исследователи подчеркивают важность не только соблюдения человеком норм, но и его способности создавать новые нормы, которым будут следовать другие люди. Например, Н. Е. Вераксой вводится специальный термин «нормотворчество», который означает способность к созданию и распространению новых норм, что выступает в качестве важнейшей характеристики человека как личности [3]. Близким к понятию «нормотворчество» является понятие сверхнормативновного поведения. В частности, А. С. Ширяева, обобщая исследования ряда ученых, определяет его как «поведение, в ходе которого личность не нарушает существующую в обществе норму, а предвосхищает ее и творит, самораз- вивается, самосовершенствуется, при этом функционирование личности в обществе носит позитивный характер» [29, c. 37].

Не меньшее внимание уделяется и проблемам, связанным с выяснением причин нарушения человеком норм. Наибольшую известность здесь получила теория нейтрализации [34]. Она исходит из того, что люди нарушают правила не потому, что они не разделяют лежащие в их основе нормы, а потому, что они способны в данной ситуации нейтрализовать эти нормы, сообразуясь со своими представлениями и взглядами на проблему. В качестве конкретных техник нейтрализации выступают: уступки, извинения, оправдания, отказ и др.

Существует значительное число эмпирических исследований нормативного поведения личности и его взаимосвязи с личностными и социальными факторами. Прежде всего, хотелось бы указать на работы, в которых показывается роль нормативности в регулировании поведения человека. Так, Т. В. Белых было установлено, что снижение моральной нормативности поведения приводит к уменьшению личностного адаптационного потенциала и к выбору агрессивных и асоциальных способов совладания во фрустрирующих ситуациях [2]. В других исследованиях отмечается, что освоение запретительных норм оказывает большее влияние на индивидуальные убеждения, чем освоение описательных норм, и со временем приводит к снижению уровня агрессивности [35].

В работе З. Резазадех и Л. Ф. Баяновой было выявлено, что чем выше моральная нормативность, тем менее спонтанны состояния в тех или иных поведенческих проявлениях личности [23]. В исследовании Л. А. Забродиной и Ю. Р. Мухиной обнаружена обратная взаимосвязь между уровнем прокрастинации и уровнем моральной нормативности у студентов [6]. Имеются также данные о взаимосвязи нормативности поведения с локусом контроля. В исследовании

Л. П. Волченко и С. О. Гаркавец выяснено, что у старших школьников с интерналь-ным локусом контроля в большей степени сформированы представления о просоци-ально-ориентированном поведении, чем у их ровесников с экстернальным локусом контроля [31].

Интересное исследование было проведено И. М. Кыштымовой, посвященное изучению взаимосвязи семантической оценки визуальных рекламных образов, транслирующих традиционные ценности, с социальной нормативностью поведения студентов [9]. В итоге был сделан вывод о том, что рекламные образы, транслирующие содержание, которое соответствует традиционным, камертонным культурным смыслам, воспринимаются как более органичные, и выше оцениваются респондентами с нормативным типом поведения, чем респондентами с гипосоциальным типом.

Особо хотелось бы остановиться на исследованиях, посвященных проблемам оценки поведения с позиций нормативности, и исследованиям, в которых раскрываются факторы и условия формирования нормативности у подрастающего поколения. В частности, С. Коэн было выявлено, что взрослые чаще воспринимают подростков как более проблемных, чем сами подростки воспринимают себя [33]. Это, по мнению автора, является одним из основных факторов, обусловливающих разрыв связи поколений. О. И. Даниленко изучала особенности влияния ситуации на проявления разных уровней морального сознания студентов [5]. В итоге был сделан вывод о том, что мотивация соблюдения студентами просоциальных норм поведения обеспечивается различными уровнями морального сознания. Чаще всего в нормативном поведении студентов проявляется уровень автономной морали, реже доморальный уровень. Частота и мотивация соблюдений норм поведения зависят от оценки субъектом последствий соблюдения – несоблюде- ния нормы в данной ситуации как для партнера по общению, так и для него самого.

Имеются данные о влиянии типа учебного заведения на становление нормативного поведения учащихся. В исследовании Дж. Боумен было установлено, что у учащихся демократической школы в большей степени сформированы моральные суждения, кроме того, такие учащиеся продемонстрировали более положительное отношение к школе и учителям, чем учащиеся традиционной школы. Сделан вывод о том, что в условиях демократической школы большое значение приобретают не только нормы, связанные с признанием принципов справедливости, равенства прав и обязанностей людей, но и нормы, ориентированные на взаимное уважение и заботу людей друг о друге [32].

Что касается жизненных ориентаций, то здесь также имеются различные теории и подходы к данной проблеме. Впервые к этой проблеме обратились представители гуманистического психоанализа. Так, К. Хорни выделяет три ориентации: движения к людям, движения против людей, движения от людей [28]. Э. Фромм – четыре ориентации, связанные с выбором человеком стратегий поведения, обеспечивающих чувство безопасности: это авторитаризм, деструктивность, автоматический конформизм, приобретение опыта позитивной свободы [27].

В отечественной психологии существуют различные подходы к выделению и описанию жизненных ориентаций. Например, А. А. Грачев выделяет три типа жизненных ориентаций: дефицитарную, на самореализацию и духовную ориентацию [4]. Эти ориентации находят свое выражение в ориентациях на: безопасность, влияние, принятие другими, признание, самореализацию, служение, ответственность и взаимопомощь. Д. А. Леонтьев в качестве жизненных ориентаций выделяет цели жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией [12]. Особый интерес с позиций поставленной нами проблемы имеют работы Е. Ю. Коржовой, которая рассматривает жизненные ориентации с точки зрения того, как человек взаимодействует с конкретной жизненной ситуацией: выступает как субъект и приспосабливает ситуацию к своим нуждам или выступает как объект и приспосабливается к ситуации [9]. В зависимости от доминирующих жизненных ориентаций описывает 4 типа людей. Это типы «Преобразователь», «Гар-монизатор», «Потребитель» и «Пользователь».

К настоящему времени имеется большое число исследований взаимосвязи жизненных ориентаций с различными личностными характеристиками человека. Жизненные ориентации рассматриваются в различных континуумах: ориентация на счастье или успех [20]; ориентация на изменения или спокойную жизнь [14]; субъект-объектные ориентации в жизненной ситуации [9] и др.

Остановимся на некоторых исследованиях, выполненных в русле субъект-объ-ектной парадигмы исследования жизненных ориентаций.

А. А. Сбитневой изучались особенности проявления когнитивной дифференцированности межличностного познания в зависимости от типа субъект-объектной ориентации студентов [25]. В результате было установлено, что когнитивная дифференцированность межличностного познания социально активных типов субъект-объектных ориентаций («Преобразователь» и «Пользователь») выше, чем когнитивная дифференцированность социально инертных типов («Гармонизатор» и «Потребитель»). О. В. Рудыхина исследовала когнитивно-стилевые особенности проявлений субъектности у студентов педагогического вуза. Выявлены значимые различия в интеллектуальных стилях у студентов с объектной и субъектной ориентациями. В частности, было обнаружено, что показатели реалистического стиля значимо выше в группе с объектной ориентацией по сравнению с группой с субъектной ориентацией [24].

Имеются также исследования, в которых предпринимается попытка выявить взаимосвязь различных сторон нормативности поведения с жизненными ориентациями. Например, Е. В. Янко и Е. В. Аршиновой изучались смысложизненные ориентации студентов с различными ценностыми типами: адаптирующимся, социализирующимся, индивидуализирующимся и промежуточным. В результате было установлено, что наиболее высокий уровень осмысленности жизни проявляется у социализирующегося ценностного типа [30].

Имеются также данные о специфике смыложизненных ориентацией у сотрудников органов внутренних дел, склонных к противоправному поведению. М. И. Марьиным и А. А. Бочковой были выявлены личностные различия в противоположных группах испытуемых, касающиеся, прежде всего, проявлений ответственности [17]. В то же время показывается, что высокий уровень осмысленности жизни может быть как у сотрудников, склонных к противоправному поведению, так и у сотрудников, не склонных к нему. Р. В. Лебедева исследовала просоциальную направленность личности студентов с субъектными и объектными жизненными ориентациями. В итоге делается вывод, что склонность к просоциальному поведению в большей степени проявляется у студентов с объектным типом жизненных ориентаций [10].

Подводя итог краткому обзору литературы, необходимо констатировать, что в современной психологии накоплен богатый эмпирический материал, позволяющий понять специфику проявлений нормативности поведения и особенности жизненных ориентаций у различных категорий людей. В то же время нами не было обнаружено специальных работ, которые бы проливали свет на проблему существования конкрет- ных психологических закономерностей взаимосвязи нормативности поведения, уровня осмысленности жизни и жизненных ориентаций у студентов. Данный факт послужил дополнительным стимулом для организации и проведения нами специального эмпирического исследования.

Материалы и методы

В процессе исследования были применены следующие методы: теоретические – анализ, конкретизация, обобщение; эмпирические – использовался ряд методик, направленных на выявление уровня нормативности поведения, осмысленности и удовлетворенности жизнью, субъект-объ-ектных ориентаций личности в жизненных ситуациях, анкеты на выявление жизненных целей и жизненного кредо студентов; методы математической обработки данных – с помощью критерия φ (угловое преобразование Фишера), а также корреляционный анализ с использованием линейного и точетно-бисериального коэффициентов корреляции Пирсона.

С целью изучения нормативности поведения студентов мы задействовали четыре методики. Это шкала «Ответственность и совестливость» психодиагностического теста В. М. Мельникова и В. М. Ямпольского [18]. Она предназначена для измерения степени уважения к социальным нормам и этическим требованиям. Шкала фиксирует чувство ответственности, добросовестность, стойкость моральных принципов. Шкала «Моральная адаптивность» теста «Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина направлена на выявление способности оценивать свою роль в коллективе, на соблюдение общепризнанных норм [19]. Шкала «Нормативность» (фактор G) 16-факторного личностного опросника Р. Б. Кеттелла [26]. Выявляет уровень нормативности и ответственности личности. Шкала «Склонность к нарушению норм и правил» теста определения склонности к отклоняющемуся поведению А. Н. Орла направлена на исследование склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения [7]. Сырые баллы по всем опросникам переводились в стены. Обобщенный индекс нормативности поведения находился посредством суммирования результатов (стенов) по всем четырем методикам. После чего делалось распределение частот, и на основе распределения были выделены три примерно равные группы испытуемых с высоким, средним и низким уровнем нормативности поведения.

Уровень осмысленности жизни выявлялся при помощи методики «Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д. А. Леонтьева [11]. Здесь нами использовался только итоговый показатель. Результаты также переводились в стены.

С целью выявления уровня удовлетворенности жизнью нами использовался одноименный опросник А. Ньюгартена в адаптации Н. В. Паниной [13]. Результаты переводились в стеновые баллы.

Жизненные ориентации изучались с помощью «Опросника жизненных ориентаций» Е. Ю. Коржовой [9]. В результате были выявлены пять типов студентов:

-

1) Преобразователь жизненной ситуации (творческий интернальный тип); 2) Гармо-низатор жизненной ситуации (творческий экстернальный тип); 3) Пользователь жизненной ситуации (адаптивный интерналь-ный тип); 4) Потребитель жизненной ситуации (адаптивный экстернальный тип); 5) Смешанный тип.

Кроме того, дополнительно мы просили студентов сформулировать свои цели жизни и жизненное кредо. Это давало возможность осуществить содержательный анализ результатов.

В исследовании приняли участие 126 студентов первого курса гуманитарного и психолого-педагогического направлений Череповецкого государственного университета. Из них юношей 54 человека, девушек – 72. Средний возраст испытуемых – 18 лет.

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе осуществлялся теоретический анализ проблемы, был проведен анализ имеющейся литературы, сформулированы основные цели и гипотезы исследования. На втором этапе было проведено эмпирическое исследование взаимосвязи

Таблица 1

Уровни выраженности нормативности поведения, осмысленности жизни и удовлетворенности жизнью, %

Table 1

Levels of expressiveness of normativity of behavior, intelligence of life and satisfaction with life

|

Уровень / Levels |

Нормативность / Normativity |

Осознанность жизни / Sensibleness of life |

Удовлетворенность жизнью / Satisfaction with life |

|||

|

Юноши / Youngmen |

Девушки / Young girls |

Юноши / Youngmen |

Девушки / Young girls |

Юноши / Youngmen |

Девушки / Young girls |

|

|

Высокий / High |

44 |

28 |

30 |

38 |

30 |

40 |

|

Средний / Average |

30 |

38 |

55 |

49 |

63 |

38 |

|

Низкий / Low |

26 |

34 |

15 |

13 |

7 |

22 |

|

Всего / In total |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

Таблица 2

Типы субъект-объектных ориентаций студентов в жизненных ситуациях, %

Table 2

Types of the subject - object orientations of students in life situations

|

Типы субъект-объектных ориентаций / Types of the subject-object orientations |

Юноши / Youngmen |

Девушки / Young girls |

В целом / In general |

|

Преобразователь жизненной ситуации / Converter of a life situation |

22 |

32 |

28 |

|

Гармонизатор жизненной ситуации / Garmonizator of a life situation |

33 |

24 |

28 |

|

Пользователь жизненной ситуации / User of a life situation |

30 |

10 |

18 |

|

Потребитель жизненной ситуации/ Consumer of a life situation |

8 |

19 |

14 |

|

Смешанный тип / The mixed type |

7 |

15 |

12 |

|

Всего / In total |

100 |

100 |

100 |

нормативности поведения, осмысленности жизни, удовлетворенности жизнью и жизненными ориентациями студентов. Третий этап был посвящен обработке полученных данных, обсуждению результатов, подведению итогов.

Результаты

Обратимся к основным результатам исследования. Прежде всего, представим выборку испытуемых по всем изучаемым параметрам. Уровни выраженности индексов нормативности поведения, осознанности жизни и удовлетворенности жизнью у юношей и девушек представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, уровни нормативности распределены примерно равномерно. Тем не менее юноши чаще проявляют высокий уровень нормативности (44 %), чем девушки (28 %). Различия статистически значимы – φ = 1,88, при p ≤ 0,05. И у юношей, и у девушек преобладают средний и высокий уровни осознанности жизни. Значимых различий не обнаружено. То же можно сказать и об удовлетворенности жизнью, у студентов преобладают средний и высокий уровни. Обнаружены различия у юношей и девушек по среднему уровню. У юношей средний уровень удовлетворенностью жизнью составляет 63 %, а у девушек – 38 %. Различия статистически значимы – φ = 2,78, при p ≤ 0,01.

Аналогичным образом рассмотрим представленность студентов по типам жизненных ориентаций. Результаты представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, в целом у студентов в большей степени представлены типы «Преобразователь» (28 %) и «Гармонизато-ра» (28), и в меньшей мере представлены типы «Пользователь» (18), «Потребитель» (14) и «Смешанный тип» (12 %). Обнаружены определенные статистически значимые различия в представленности типов у юношей и девушек. У юношей чаще встречается тип «Пользователь» (30 %), чем у девушек (10 %). Различия значимы – φ = 2,83, при p ≤ 0,01. У девушек чаще встречается тип «Потребитель» (19 %), чем у юношей (8 %) – φ = 1,80, при p ≤ 0,05.

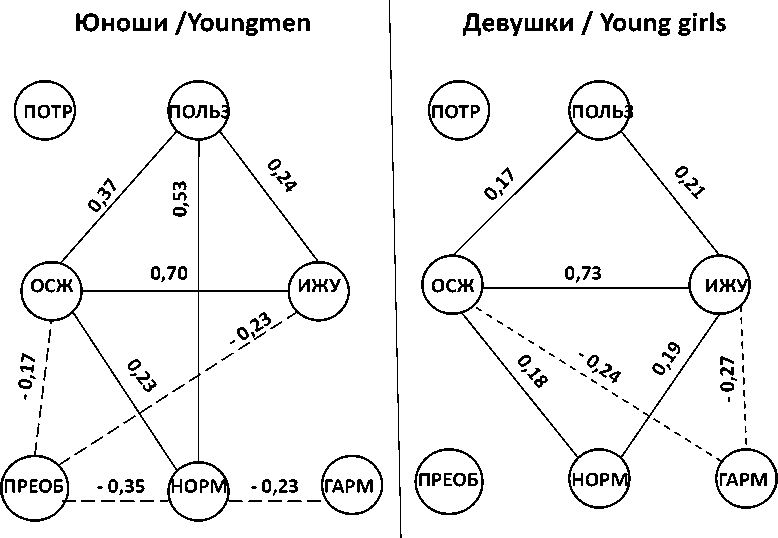

Обратимся теперь к основной задаче настоящего исследования - выявлению взаимосвязи нормативности поведения со всеми заявленными нами параметрами. С этой целью нами был проведен корреляционный анализ взаимосвязи нормативности поведения, уровней осознанности и удовлет- воренности жизнью с типами жизненных ориентаций. Анализ осуществлен отдельно в мужской и женской выборке. Результаты представлены на рис. 1.

Как видно из рис. 1, и у юношей, и у девушек обнаружены как общие закономерности, так и определенные различия. Общим моментом является высокая корреляционная связь между осмысленностью жизни (ОСЖ) и удовлетворенностью жизнью (ИЖУ). В первом случае r = 0,70, во втором, r = 0,73, при p ≤ 0,01. Это означает, что, чем выше уровень осмысленности своей жизни в целом, тем выше уровень удовлетворенности ею. И, наоборот, низкая осмысленность жизни обусловливает низкий уровень удовлетворенности своим сегодняшним положением. Нормативность поведения (НОРМ) у юношей в большей степени связана с осмысленностью жизни (r = 0,23, при p ≤ 0,05) и с типом «Пользователь жизненной ситуации» (ПОЛЬЗ) (r = 053, при p ≤ 0,01). Тип «Пользователь», в свою очередь, положительно коррелирует с индексом удовлетворенности жизнью (r = 0,24, при p ≤ 0,05). У девушек с нормативностью связаны и осознанность жизни (r = 0,18, при p ≤ 0,05), и удовлетворенность жизнью (r = 0,19, при p ≤ 0,05).

Таким образом, можно утверждать, что тип «Пользователь» у юношей непосредственно связан с нормативностью поведения, осознанностью и удовлетворенностью жизнью. У девушек такая связь опосредована высоким уровнем осмысленности и удовлетворенности жизнью. Иными словами, только те девушки будут проявлять названный тип ориентации, у которых одновременно на высоком уровне находятся все три параметра: осмысленность, удовлетворенность и нормативность.

У юношей с преобладающим типом «Преобразователь жизненной ситуации» (ПРЕОБ) обнаружена отрицательная связь с нормативностью поведения (r = -0,35, при p ≤ 0,01), осознанностью жизни (r = 0,17, при p ≤ 0,05) и удовлетворенностью жизнью (r = -0,23, при p ≤ 0,05). То есть на этом этапе жизни юношей стремление к преобразованию жизненной ситуации чаще встречается у молодых людей с относительно низким уровнем нормативности, со слабым пониманием того, что они хотят и что делают, неудовлетворенных своим положением в социуме.

У девушек типа «Гармонизатор жизненной ситуации» (ГАРМ) чаще проявляется низкий уровень осмысленности жизни (r = -0,24, при p ≤ 0,05) и низкий индекс удовлетворенности жизнью (r = -0,27, при p ≤ 0,05).

И у юношей, и у девушек существенных связей всех рассматриваемых параметров с типом «Потребитель жизненной ситуации» (ПОТР) обнаружено не было. По всей вероятности, здесь возможны различные сочетания.

Итак, приведенные данные со всей очевидностью свидетельствуют о том, что нормативность поведения у студентов-первокурсников в большей степени связана с уровнями осмысленности жизни и удовлетворенности жизнью, и несколько в меньшей мере – с типами жизненных ориентаций. Причем связь нормативности с жизненными ориентациями более определенная и значимая у юношей, чем у девушек.

На втором этапе нашего исследования мы решили проанализировать, каким образом высокий или низкий уровень нормативности поведения в рамках каждого типа находит отражение в выборе жизненных целей и формулировании жизненного кредо. Была выдвинута промежуточная гипотеза о том, что высокий или низкий уровень нормативности будет придавать каждой жизненной ориентации положительную (просоциаль-ную) или отрицательную (асоциальную) направленность, что будет находить выражение в формулировании жизненного кредо.

С целью проверки этой гипотезы в каждом типе жизненных ориентаций были вы-

Рис. 1. Взаимосвязь нормативности поведения с осознанностью жизни, удовлетворенностью жизнью и субъект-объектными ориентациями у студентов*/

Fig. 1. Interrelation of normativity of behavior with sensibleness of life, satisfaction with life and the subject-object orientations at students *

-

* Примечание / Note. На рис. 1 приняты следующие обозначения / In fig. 1 the following designations are accepted: НОРМ – нормативность поведения / normativity of behavior; ОСЖ – осознанность жизни / sensibleness of life; ИЖУ – индекс удовлетворенности жизнью / the index of satisfaction with life; ПОЛЬЗ – «Пользователь жизненной ситуации» / «The user of a life situation»; ПРЕОБ – «Преобразователь жизненной ситуации» / «Converter of a life situation»; ГАРМ – «Гармонизатор жизненной ситуации» / «Garmonizator of a life situation»; ПОТР – «Потребитель жизненной ситуации» / «The consumer of a life situation»; –– положительная связь / positive connection; ---- отрицательная связь

/ negative connection.

делены студенты только с высоким и низким уровнем нормативности и проведен качественный анализ их жизненного кредо.

«Преобразователь жизненной ситуации», по Е. Ю. Коржовой, – человек, отличающийся разнообразием жизненных целей, выраженным стремлением к самосовершенствованию, преобразованию себя. «Преобразователей» с высокой норматив- ностью и у испытуемых юношей, и у девушек было обнаружено по 17 %. Приведем примеры жизненных целей и жизненного кредо представителей этого подтипа: «Моя цель – работа и спокойная жизнь; мое кредо: «Случайности – не случайны» (студент направления «Связи с общественностью»); «Моя цель – работа, семья; мое кредо: «За счастье надо бороться» (студентка направ- ления «Филология»). Как видим, в данном случае стремление к преобразованию носит позитивный характер, явно прослеживается стремление влиять на ситуацию и преобразовывать ее. «Преобразователь» с низкой нормативностью. У юношей таких оказалось 50 %, у девушек – 30 %. Здесь наблюдается несколько иная картина в формулировании жизненного кредо: «Моя цель – отрицание устоев; кредо: «Жизнь – игра» (студент-историк). «Моя цель – семья, работа; кредо: «Если нельзя, но хочется, то можно» (студентка специальности «Психология»). В данном случае – налицо протестные реакции, стремление к преобразованиям связано с признанием факта возможности нарушения норм.

«Гармонизатор жизенной ситуации», по Е. Ю. Коржовой, – человек, открытый опыту с выраженным стремлением к совершенствованию. «Гармонизотор» с высокой нормативностью (36 % – юноши; 29 % – девушки): «Моя цель – удовольствие и саморазвитие; кредо: «Жить нужно сейчас» (юноша направления «Психолого-педагогическое образование); «У меня много целей; кредо: «Жить, так жить от всей души» (студентка направления «Филология»). Здесь мы наблюдаем позитивную тенденцию гармонизации своего поведения в ситуации. «Гармонизатор с низкой нормативностью» (35 % – юноши; 40 % – девушки): «Мое кредо: «Плыть по течению с оглядкой» (студент направления «Педагогическое образование»); «Мое кредо: «Эмоциональная дисфункция, депрессия, мультики» (студентка-историк). В данном случае гармонизация с ситуацией достигается либо путем следования естественному ходу событий, внося в них необходимые коррективы («плыть по течению с оглядкой»), либо посредством ухода от реальности («депрессия, мультики»).

«Пользователь жизненной ситуации», по Е. Ю. Коржовой, – человек действия, ориентированный на достижение жизнен- ного успеха, с трезвым взглядом на жизнь, определенной прагматичностью. «Пользователь» с высокой нормативностью (юноши – 87 %; девушки – 28 %): «Моя цель – стать ученым-историком; жизненное кредо: «Вперед в 15-й век» (студент-историк); «Цель – открыть свой бизнес, кредо: «Все нити судьбы – держать в своих руках» (студентка-психолог). Как видим, здесь прагматическая направленность находит выражение в конкретных и четких жизненных целях, а жизненное кредо выражает позитивную направленность на достижение этих целей. «Пользователей» с низкой нормативностью у юношей не обнаружено, у девушек – 1 студентка, которая не сформулировала ни свою цель, ни свое кредо.

«Потребитель жизненной ситуации», по Е. Ю. Коржовой, характеризуется приспособительной реакцией, для него совсем не важны процессы самосовершенствования и саморазвития. Многие из них не способны к формулировке жизненных целей и определению жизненного кредо. Наши исследования в полной мере подтвердили эти закономерности. «Потребитель с высокой нормативностью» (юноши – 50 %; девушки – 36 %): «Моя цель – семья, работа; кредо: «Дорогу осилит идущий» (студентка направления «Филология»); «У меня – много целей; кредо: «Доводить начатое до конца» (юноша направления «Филология»). Здесь формулировки кредо носят достаточно общий и нейтральный характер. «Потребитель с низкой нормативностью» (юноши – 50 %; девушки – 36 %). Юноши в качестве цели обозначили – зарабатывать на жизнь, кредо не сформулировали. Приведем примеры девушек: «Моей целью являются семья, работа, деньги; мое кредо: «Все будет хорошо» (студентка-психолог); «Мое кредо: «В жизни будут хорошие моменты, ради которых стоит жить» (студентка направления «Коммуникативный дизайн»). Как видим, здесь низкая нормативность не стимулирует протестных или каких-то дру- гих активных действий, связанных с преобразованием или гармонизацией отношений с окружающей действительностью. Кредо этого типа испытуемых достаточно обтекаемо и выражает умеренный оптимизм, что «все будет хорошо».

Обсуждение результатов

Приступая к обсуждению полученных результатов, необходимо констатировать, что нормативность поведения как личностная характеристика выполняет ряд важных функций в построении человеком своего жизненного пути и обнаруживает сложные и неоднозначные связи с жизненными ориентациями. Она идет рука об руку с осознанностью жизни, влияет на удовлетворенность собой и своими действиями. Человек «нормативный» нередко задает себе вопрос: «Правильно ли я все сделал, для того, чтобы добиться результата, правильно ли я поступил в данной ситуации?». Нормативность – результат воспитания и самовоспитания, она сопровождается повышенной ответственностью перед собой и перед другими людьми, стимулирует к определенности желаний и постановке жизненных целей.

Наше исследование студентов-первокурсников показало, что они значительно различаются как жизненными ориентациями, так и уровнем нормативности поведения. Высокий уровень нормативности в сочетании с высокой осознанностью жизни, а также своих побуждений способствуют формированию прагматической направленности, определенности жизненных устремлений, что не всегда сопровождается стремлением к самосовершенствованию и изменению себя. Особенно эта связь высокой нормативности с жизненной ориентацией «Пользователь» проявляется у юношей, которые пришли учиться, точно зная, чего они хотят в жизни, чуть в меньшей степени – у девушек.

Исследование также со всей очевидностью продемонстрировало, что в рамках каждого типа жизненных ориентаций высокий или низкий уровень нормативности поведения придает жизненной ориентации своеобразную окраску, которая, говоря психологическим языком, обусловливает различную степень просоциальности взаимодействия с ситуацией. Е. Ю. Коржова, характеризуя каждый тип субъект-объект-ной ориентации в жизненной ситуации, в основном делает акцент на позитивных аспектах их проявлений (в данном случае термин «позитивный» мы употребляем в первоначальном его значении – имеющий место быть, данный, фактический). Например, по Е. Ю. Коржовой, «Преобразователь» отличается разнообразием жизненных целей, ярко выраженным стремлением к самосовершенствованию в различных сферах, в том числе в сфере внутреннего мира, желанием понять свое предназначение и максимально его реализовать. Наше исследование показало, что данная характеристика полностью справедлива только для людей с высоким уровнем нормативности и высоким уровнем осознанности жизни. При низкой же нормативности и низком уровне осознанности жизни преобразование ситуации и себя может приобретать деформированный характер, выражающийся в нигилизме, протестных реакциях, выраженном стремлении к самоутверждению («Мое кредо – самопознание через саморазрушение»). Такую же особенность имеют и другие типы. Например, «Гармонизатор» с высоким уровнем нормативности находит оптимальный баланс между собой и жизненной ситуацией. «Гармонизатор» с низкой нормативностью этот баланс устанавливает либо посредством изменения своего состояния («Мое кредо – депрессия, мультики»), либо путем повышенной готовности к различному развертыванию событий («Мое кредо – верить в лучшее и быть готовым к худшему»). У представителей типа «Пользователь» мы практически не обнаружили студентов с низкой нормативностью.

У «Потребителя» низкая нормативность не проявляется явно, часто она сочетается с низкой осознанностью жизни, индивид ведет себя беспечно и безответственно, затрудняется в постановке жизненных целей и формулировке своих желаний.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что нормативность поведения обнаружила неоднозначную связь с осознанностью, удовлетворенностью жизнью, а также с жизненными ориентациями студентов-первокурсников гуманитарного и психолого-педагогического направлений, только вступающих в «большую жизнь». Со всей очевидностью можно утверждать, что высокая нормативность поведения определяет в большей мере высокий уровень осознанности и высокий уровень удовлетворенности жизнью, детерминирует ориентацию (главным образом у юношей) по типу «Пользователь жизненной ситуации». В остальных случаях обнаружены связи лишь на уровне некоторых тенденций, не исключающих существование других вариантов. В то же время было выявлено, что различные сочетания уровня нормативности поведения и жизненных ориентаций студентов, интегрируясь, находят выражение в жизненных целях и формулировке студентами своих жизненных кредо. Полученные результаты могут быть использованы преподавателями вузов, кураторами групп в процессе организации учебно-воспитательной работы со студентами. Они могут быть также полезны специалистам служб психологического сопровождения студентов.