Психологический профиль больных артериальной гипертонией с высоким сердечно-сосудистым риском на фоне антигипертензивной терапии ингибиторами АПФ

Автор: Каскаева Д.С., Гарганеева Н.П.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4-2 т.24, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье в сравнительном аспекте представлены результаты оценки психологического профиля 142 больных (все мужчины, средний возраст 46,5± 0,35 года) артериальной гипертонией I-III стадии с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, изученного через 6 месяцев динамического наблюдения на фоне проводимой антигипертензивной терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).

Артериальная гипертония, психологический профиль личности, антигипертензивная терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14919158

IDR: 14919158 | УДК: 616.12-008.331.1-06:616.1:615.225.2:159.9.018

Текст научной статьи Психологический профиль больных артериальной гипертонией с высоким сердечно-сосудистым риском на фоне антигипертензивной терапии ингибиторами АПФ

E-mail: dashakas.ru@ mail.ru; garganeyeva@mail.tomsknet.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С ВЫСОКИМ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМ РИСКОМ НА ФОНЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ АПФ

* ГОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития РФ; * * ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Росздрава, Томск

Эссенциальная артериальная гипертония (АГ) относится к числу наиболее распространенных социально значимых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Она занимает одно из первых мест среди причин заболеваемости, ранней инвалидности и смертности населения трудоспособного возраста и представляет актуальную медико-социальную проблему в нашей стране [1]. Артериальная гипертония (АГ) является одним из основных факторов риска развития ишемической болезни сердца (ИБС). Безусловно, первоочередной задачей антигипертензивной терапии является снижение частоты сердечно-сосудистого риска [2, 3]. Российские мужчины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в 3 раза чаще, чем мужчины Финляндии и США, и в 7 раз чаще, чем мужчины Франции и Японии. Высокие показатели смертности характерны и для российских женщин. По данным Центра профилактической медицины, распространенность АГ в России составляет среди мужчин 39,2%, среди женщин – 41,1%. Это обусловливает важность раннего, адекватного и комплексного лечения больных АГ в связи с возрастающими неблагоприятными не только медицинскими, но и экономическими последствиями, так как от ССЗ умирают лица трудоспособного возраста [1, 4]. Ситуация становится критической, по мнению президента Всемирного фонда сердца (Poole-Wilson Ph., 2005), с учетом таких высоких показателей смертности и их прогнозируемого дальнейшего роста среди лиц трудоспособного молодого возраста до 65 лет в экономически развитых странах мира, в том числе в России.

По утверждению И.В. Давыдовского, артериальная (1975) гипертония является болезнью образа жизни современного человека. В этом аспекте АГ следует рассматривать как психосоматическую проблему, которая по сути предопределяет решение вопросов взаимоотношения соматического, психического, социального единства [5]. Накоплено большое количество данных, свидетельствующих о существенном влиянии психологических и социальных факторов на распространенность сердечно-сосудистых заболеваний. Система кардиоваскулярной регуляции является наиболее чувствительной в отношении воздействия неблагоприятных социально-психологических факторов, которые играют важную роль в развитии АГ. К таким факторам относятся воздействие острой психической травмы, хроническое эмоциональное напряжение (психосоциальный стресс), неблагоприятные жизненные события, а также психологические личностные характеристики человека, высокий уровень тревожности и депрессии, отношение пациента к своему здоровью [6-9]. Это подтверждается данными, которые указывают, что только 48% пациентов, страдающих АГ, знают о наличии у них заболевания, 34% из них лечатся и только 11% из всех пациентов лечатся эффективно [10]. R. Lazarus, S. Folkman (1985) рассматривают стресс как «со- циальную, психологическую и физиологическую проблему, которая может обременять человека из-за предъявляемых к нему требований, превосходящих его возможности адаптации» [11]. Развитие АГ детерминировано множеством взаимодействующих гемодинамических, нейрогуморальных, метаболических, наследственных и других факторов. Учитывая распространенность АГ, влияние на трудоспособность и качество жизни пациентов, приоритетным направлением в кардиологии является профилактика кардиоваскулярных осложнений. В связи с этим специфичность превентивных мер сердечнососудистой патологии основывается, прежде всего, на научной концепции факторов риска как причин развития, так и прогрессирования заболевания, что в целом предусматривает общую стратегию профилактики сердечно-сосудистых осложнений, лечения и прогноза АГ с учетом личностных, медицинских и социальных характеристик пациента.

Цель исследования – оценить психологические особенности больных артериальной гипертонией с высоким сердечно-сосудистым риском на фоне проводимой антигипертензивной терапии ингибиторами АПФ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для достижения поставленной цели в исследование было включено 142 больных АГ I-III стадий с высоким и очень высоким риском развития сердечнососудистых осложнений (ССО), находившихся на диспансерном наблюдении в условиях поликлиники, из них с АГ I стадии – 52 пациента, с АГ II стадии – 71 пациент, с АГ III стадии – 19 пациентов. Выборку составили мужчины в возрасте от 32 до 61 года (средний возраст – 46,5±0,35 г.), давшие свое информированное согласие на проведение исследования. Диагноз эссенциальной артериальной гипертонии верифицировался в соответствии с классификацией АГ и критериями стратификации риска сердечно-сосудистых осложнений (Рекомендациями ВНОК, 2008)1 .

Психологический статус2 больных обследовался с помощью сокращенного многофакторного опросника для исследования личности (СМОЛ) во время первичного осмотра и через 6 месяцев динамического наблюдения на фоне проводимой антигипертензивной терапии. СМОЛ отвечает основным требованиям, предъявляемым к психологическому тесту, является объективным методом, обладает валидностью, имеет собственный адекватный стандарт. Опросник состоит из 71 вопроса, время тестирования составляет 5-10 мин. СМОЛ включает в себя 3 оценочные шкалы (L, F, K) и клинические шкалы.

Оценочные шкалы (L, F и K) позволяют минимизировать установочный эффект тестируемого и определить достоверность различий. L – шкала лжи, F – шкала достоверности, K – шкала коррекции. Шкала L позволяет выявить тенденцию испытуемого представить себя в возможно более выгодном свете; шкала F – оценить желание испытуемого привлечь внимание окружающих к имеющимся затруднениям и конфликтам; шкала К корригирует стремление к чрезмерной замкнутости или открытости. Выраженность клинических шкал, изученная с помощью опросника СМОЛ, позволяет выявить соответствующие тенденции в актуальном психологическом состоянии личности пациентов АГ. Личностные особенности могут иметь патологическую организацию или соответствовать нормативному уровню. Клинические шкалы СМОЛ: 1 (Hs) – ипохондричности; вторая 2 (D) – депрессии, гипотимии, пессимистичности; третья 3 (Hy) – эмоциональной лабильности, истерии; четвертая 4 (Pd) – психопатии; пятая 5 (Mt) – мужественности/женственности; шестая 6 (Pa) – ригидности; седьмая 7 (Pt) – тревоги; восьмая 8 (Sc) – аутизма; девятая 9 (Ma) – оптимизма/гипомании; десятая 0 (Si) – интроверсии. Полученные результаты оцениваются в Т-баллах: нормативный разброс профиля соответствует 40-60 Т-баллам. Пики, достигающие уровня 70 Т-баллов, выявляют напряженность соответствующей тенденции. Превышение уровня 70 может свидетельствовать о патологичности психического состояния больных. Графическое выражение совокупности этих оценок составляет профиль личности. Результаты работы представлены в виде значений М±m (M – cреднее арифметическое, m – ошибка средней). За статистически значимые принимались различия при величине достигнутого уровня р<0,05.

Статистический анализ материала осуществлялся на персональном компьютере Intel-Pentium - V с применением пакета стандартных прикладных программ Statistica for Windows (V. 6.0). В исследовании были включены количественные и качественные признаки, которые составили компьютерную базу данных. Полученные данные были подвергнуты статистической обработке (Г.Ф. Лакин, 1990; В.П. Боровиков, И.П. Боровиков, 1998). Производились расчеты средней арифметической, стандартной девиации для количественных показателей. Статистическая обработка результатов включала следующие статистические методы. При сравнении средних показателей анализировалась значимость различий двух групп по среднему значению какого-либо показателя (t-критерий Стьюдента). Корреляционный анализ проводился с расчетом коэффициента ранговой корреляции по К. Спирмену (rs). Различия ожидаемой и фактической частот встречаемости признаков исследовалась с помощью критерия Хи-квадрат (χ2 – критерий согласия по К. Пирсону). Использовали критерий Фишера при вычислении Хи-квадрата. При сравнении нескольких групп применялся дисперсионный анализ для количественных параметров, бивес-оцениватель Тьюки. Для проверки гипотезы о нормальности распределения применялся критерий Колмогорова-Смирнова. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости (р) принимался равным 0,05. Средние выборочные значения представлены в виде M±m, где M – среднее арифметическое, m – ошибка средней.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Методом открытого рандомизированного исследования обследуемые больные были разделены на три клинические группы в зависимости от назначенной медикаментозной терапии, включающей основной класс антигипертензивных препаратов – ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), выпускаемых различными фармацевтическими компаниями. Первая (I группа, основная) включала 45 пациентов, которые в течение 6 мес принимали ингибитор АПФ рамиприл (хартил) в дозе 5-10 мг/сут. Вторая (II группа), представленная 44 пациентами, получала ингибитор АПФ моноприл (фозикард) 10 мг/сут. Третья (III группа), состоящая из 53 больных, принимала ингибитор АПФ рамиприл (тритаце) 5-10 мг/сут. В качестве комбинированной терапии по показаниям использовались диуретики в небольших дозах – гидрохлортиазид (ГХТ) 12,5 мг/сут. Все три группы наблюдения были сопоставимы по возрасту, уровню артериального давления (АД), длительности АГ, индексу массы тела (АД). Выбор назначения ингибиторов АПФ, в частности рамиприла, обосновывается его способностью снижать вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений при высоком риске.

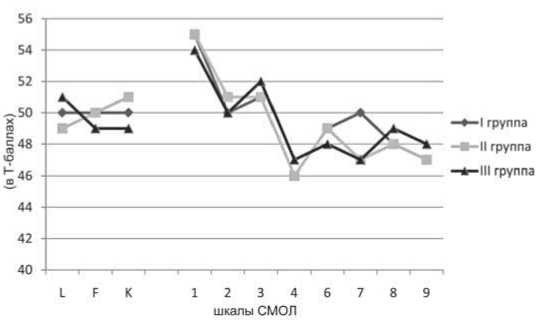

Усредненный профиль личности пациентов (исходный уровень) всех трех групп сравнения, пред-

Рис. Усредненный профиль СМОЛ у больных АГ с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений

ставленный в Т-баллах на рисунке, характеризуется повышением показателей по шкалам невротической триады (1, 2, 3), так называемой «конверсионной пятерки», что означает склонность к психосоматическим реакциям, выражению тревоги на соматическом уровне. Значимых различий в показателях шкал 1, 2, 3 сравниваемых групп не выявлено. Следует отметить, что профиль пациентов I группы отличается от II и III групп только значимым повышением по шкале 7 – тревоги. Полученные результаты в Т-баллах (соответственно 49,53±0,23; 47,65±0,20; 47,23±0,18 при уровне p<0,05) характеризуют больных I группы как более склонных к тревожным реакциям, сомнениям в сравнении с пациентами II и III групп. Повышение по шкале 7 и тенденция к снижению по шкале 9 в совокупности означают наличие депрессивных переживаний. Для больных I группы более свойственны сниженный фон настроения, подавленность, пессимистичность, явления ангедонии, а также склонность к психосоматическим реакциям. У двух других групп, по-видимому, степень вытеснения тревоги на соматический уровень сильнее, в связи с чем симптомы депрессии маскируются разнообразными соматическими проявлениями.

Отмеченное повышение по шкале 6 (ригидность) выявляет тенденцию к «застреванию» на аффективно заряженных переживаниях, отсутствие гибкости, упорство характера, что отражается и в устойчивости симптомов. Также выявляется тенденция к дистанцированию с окружающими.

Психологические особенности больных были связаны со склонностью к уходу в болезнь, неуверенностью в своих силах, повышенной эмоциональностью и впечатлительностью характера, ригидностью. Пациенты с АГ и высоким сердечно-сосудистым риском характеризовались стремлением к повышенному вниманию со стороны окружающих и своим ощущениям, неуверенностью в собственных силах, озабоченностью состоянием своего здоровья, нарушениями социальной адаптированности (рис.).

Через 6 мес антигипертензивной терапии (АГТ) ингибиторами АПФ уровень АД имел следующие значения: в группах сравнения было выявлено достоверное снижение как систолического артериального давления (САД), так и диастолического (ДАД) по сравнению с исходным уровнем АД. У больных I группы, принимающих хартил+ ГХТ, наблюдалось снижение САД со 162,77± 1,84 мм рт. ст. до 136±1,18 мм рт. ст.; ДАД – с 95,62±0,59 мм рт. ст. до 84, 23±1,12 мм рт. ст. У пациентов II группы, получающих фозиноприл +ГХТ, отмечалось снижение САД со 166,38± 2,39 мм рт. ст. до 140±1,67 мм рт. ст.; ДАД – с 95,72±1,19 мм рт. ст. до 87±1,02 мм рт. ст. У пациентов III группы, принимающих тритаце+ ГХТ, наблюдалось снижение САД со 165,18± 1,82 мм рт. ст. до 138,85±1,76 мм рт. ст.; ДАД – с 95,76±0,75 мм рт. ст. до 85,06±0,45 мм рт. ст. Во

Таблица

Сравнительная оценка усредненных показателей теста СМОЛ у больных АГ с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений до и после лечения

|

Шкалы |

I группа (Т-баллы) |

II группа (Т-баллы) |

III группа (Т-баллы) |

|||

|

Исходный уровень |

Через 6 мес АГТ |

Исходный уровень |

Через 6 мес АГТ |

Исходный уровень |

Через 6 мес АГТ |

|

|

L |

49,40±0,31 |

48,38±0,43 |

49,48±0,36 |

48,55±0,38 |

50,65±0,41 |

47,14±0,37* |

|

F |

50,06±0,86 |

48,92±0,49* |

49,55±0,46 |

48,93±0,49 |

49,03±0,55 |

45,16±0,22* |

|

K |

50,21±0,48 |

49,76±0,66 |

50,32±0,52 |

50,86±0,70 |

49,16±0,54 |

48,19±0,52 |

|

1 |

55,88±0,43 |

49,77±0,66* |

54,91±0,43 |

50,86±0,70* |

54,15±0,41 |

52,06±0,44* |

|

2 |

50,46±0,42 |

46,84±0,61* |

51,72±0,43 |

48,32±0,72* |

50,72±0,59 |

47,11±0,52 |

|

3 |

51,00±0,69 |

49,65±0,61 |

51,29±0,71 |

49,52±0,47 |

52,02±0,82 |

48,34±0,73* |

|

4 |

46,06±0,38 |

50,42±0,56* |

46,29±0,39 |

50,69±0,56* |

47,04±0,41 |

48,23±0,45 |

|

6 |

48,63±0,63 |

44,77±0,38* |

48,76±0,70 |

45,10±0,36* |

48,01±0,55 |

46,15±0,45* |

|

7 |

49,53±0,23 |

49,00±0,47 |

47,65±0,20 |

48,79±0,48 |

47,23±0,18 |

46,34±0,46 |

|

8 |

48,19±0,31 |

46,46±0,30* |

48,15±0,31 |

46,41±0,29* |

49,11±0,36 |

45,14±0,32* |

|

9 |

47,25±0,33 |

48,15±0,35 |

47,47±0,46 |

47,97±0,30 |

47,09±0,27 |

48,15±0,32 |

Примечание: * отмечены статистически значимые различия сравниваемых признаков внутри каждой группы: – p<0,05. АГТ – антигипертензивная терапия.

всех трех группах получены статистически значимые различия показателей уровня САД и ДАД в сравнении с исходными значениями (р<0,05). Отмечена клиническая эффективность используемых ингибиторов АПФ.

Оценка психологического статуса, проведенная в динамике через 6 месяцев лечения антигипертензивными препаратами и наблюдения в группах сравнения (табл.), выявила достоверное снижение уровня по шкале 1 во всех группах сравнения, по шкале 2 (в I и II группах), по шкале 3 (в III группе), а также значимое снижение по шкале 8 во всех группах. В актуальном психологическом состоянии это проявлялось в уменьшении депрессии и ипохондрической тревоги, улучшении социальной адаптации – контактов с окружающими на фоне нормализации и стабилизации уровня АД. Кроме того, наблюдалось снижение уровня ригидности по шкале 6 и имелась тенденция к повышению шкалы 9. Несмотря на достигнутый целевой уровень и нормализацию АД, не отмечено существенной динамики показателей по шкале 7, что может свидетельствовать об особенностях личности – повышенной тревожности как черты личности больного.

Усредненный профиль личности больных АГ с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений выявил некоторые психологические особенности в группах сравнения, что необходимо учитывать при подборе антигипертензивной терапии, а также проведении дополнительной психотропной терапии и психотерапии.

Таким образом, адекватная антигипертензивная терапия ингибиторами АПФ приводит не только к снижению риска сердечно-сосудистых осложнений, но и к повышению социально-психологической адаптации больных артериальной гипертонией. Полученные результаты следует учитывать при разработке мер комплексной медикаментозной профилактики и психологической реабилитации больных АГ с высоким кардиоваскулярным риском.

Список литературы Психологический профиль больных артериальной гипертонией с высоким сердечно-сосудистым риском на фоне антигипертензивной терапии ингибиторами АПФ

- Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний -реальный путь улучшения демографической ситуации в России//Кардиология. -2007. -№1. -С. 4-7.

- Беленков Ю.Н., Чазова И.Е. Первое российское национальное многоцентровое исследование -РОСА (Российское исследование оптимального снижения артериального давления)//Артериальная гипертензия. -2003. -№5. -С. 151-154.

- Коваленко В.Н. Пациент высокого кардиоваскулярного риска: можно ли увеличить продолжительность жизни//Здоровье Украины. -2007. -21/1. -С. 10-11.

- Лопатин Ю.М., Арутюнов Г.П. Новая стратегия лечения пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений//Здоровье Украины. -2008. -№11-1 (7). -С. 14-16.

- Гарганеева Н.П., Тетенев Ф.Ф., Семке В.Я. и др. Артериальная гипертония как психосоматическая проблема//Клиническая медицина. -2004. -Т. 82. -№1. -С. 35-41.

- Копина О. С., Суслова Е.А., Заикин Е.В. Популяционное исследование психосоциального стресса как фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний//Кардиология. -1996. -№3. -С. 53-56.

- Дмитриева Т. Б. Состояние здоровья населения Российской Федерации и задачи органов и учреждений здравоохранения//Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. -1997. -№6. -С. 3-6.

- Deter H.C., Blum B., Schwarz U. Cardiovascular reactivity in patients with essential or renal hypertension under standardized mental stress//Clin. Exp. Hypertens. -2007. -Vol. 29. -№5. -Р. 301-310.

- Coelho A.M., Coelho R., Barros H. et al. Essential arterial hypertension: psychopathology, compliance, and quality of life//Rev. Port. Cardiol. -1997. -Vol. 16. -№11. -P.873-883.

- Шальнова С.А. Проблемы лечения артериальной гипертонии//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2003. -№2 (3). -С. 17-21.

- Lazarus R.S., DeLongis A., Folkman S. et al. Stress and adaptational outcomes. The problem of confounded measures//Am. Psychol. -1985. -Vol. 40, №7. -P. 770-785.