Психологическое благополучие студентов с разным уровнем ролевой самооценки

Автор: Русина Светлана Александровна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Педагогическая психология

Статья в выпуске: 4 т.8, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования структуры психологического благополучия студентов вуза, имеющих различающиеся между собой характеристики ролевой самооценки. Выявлены различия в выраженности показателей факторов психологического благополучия (самопринятие, позитивные отношения с окружающими, автономия, управление окружающей средой, цель в жизни, личностный рост) в группах испытуемых с высоким, средним, низким уровнем ролевой самооценки.

Студенческий возраст, социальные роли, психологическое благополучие личности, ролевая самооценка студента

Короткий адрес: https://sciup.org/147159993

IDR: 147159993 | УДК: 159.922.8-057.87 | DOI: 10.14529/psy150409

Текст научной статьи Психологическое благополучие студентов с разным уровнем ролевой самооценки

Интенсивные социально-экономические и политические изменения в нашей стране порождают многочисленные психологические проблемы у населения, сопровождающиеся отсутствием уверенности в завтрашнем дне, повышенной тревожностью, утратой смысла жизни и жизненных перспектив. Такого рода проблемы существенно определяют уровень психологической устойчивости и благополучия граждан. Особое значение вышеизложенное имеет для студенческой молодежи, которая является одной из наиболее уязвимых групп населения.

Психологические характеристики периода студенчества связаны с происходящим в этом возрасте активным профессиональным и личностным становлением, предопределяющим жизненные цели и перспективы будущих специалистов. На этот период у юношей и девушек приходится существенное расширение ролевого репертуара за счет освоения новых социальных функций (ролей). В связи с этим изменения претерпевает не только ценностно-смысловая сфера личности, но и Я-концепция с ее «составляющей, связанной с отношением к себе или отдельным своим качествам» – с самооценкой (Бернс, 2007, с. 333). Смена статуса и принятие новой социальной роли происходит за счет актуализации и соотнесения собственной концепции этой роли с социальными ожиданиями и соответствующим ролевым исполнением. Процесс освоения социальной роли, обладая собствен- ной спецификой, детерминирует необходимость оценки человеком себя и своей деятельности в конкретном статусном контексте. Происходит становление ролевой самооценки, под которой понимается оценка человеком своих качеств, возможностей, способностей, особенностей своей деятельности в процессе освоения, принятия и выполнения социальных функций, обусловленных статусом – местом, занимаемым в системе общественных отношений (Русина, 2014). Социальная роль «студент» относится к числу достигаемых и адекватно соотносится с ведущей деятельностью юношеского возраста. Успешное освоение этой роли и функционирование в ее рамках способствует решению важных психологических задач юности, прежде всего – профессионального самоопределения и интеграции в общество. Следовательно, знание условий и факторов, участвующих в становлении образа «Я-студент» у обучающейся молодежи, позволит грамотно выстраивать психолого-педагогическое сопровождение этого процесса.

Генезис ролевой самооценки студента как предмет научного исследования предполагает целесообразность изучения ее связи с другими интегративными психологическими образованиями, в том числе, психологическим благополучием личности в период студенчества.

Современное реформирование системы высшего профессионального образования направленно не только на улучшение качества подготовки специалистов, но и на сохранение и укрепление психического здоровья личности, базовым феноменом которого является ощущение и состояние благополучия.

Одной из составляющих благополучия личности выступает психологическое благополучие, которое Л.В. Куликов определяет как «слаженность психических процессов и функций, ощущение целостности, внутреннего равновесия» (Куликов, 2004, с. 122).

В рамках позитивной психологии длительное время ведется полемика о субъективной природе счастья, удовлетворенности жизнью, ощущении благополучия и факторов их формирования (Аргайл, 2003; Батурин, Башкатов, Гафарова, 2013; Шевеленкова, Фесенко, 2005; Bradburn, 1969; Ryff, 1989; Seligman, 2002). Сложность и многоаспектность данного понятия отражается в некоторых их указанных выше публикациях, определяющих психологическое благополучие, например, «как интегральный показатель степени направленности человека на реализацию основных компонентов позитивного функционирования (личностного роста, самопринятия, управления средой, автономии, цели в жизни, позитивных отношений с окружающими), а также степени реализованности этой направленности, субъективно выражающейся в ощущении счастья, удовлетворённости собой и собственной жизнью» (Шевеленкова, Фесенко, 2005, с. 103].

Основы представления о психологическом благополучии как комплексном понятии были заложены К. Рифф, которая выделила шесть нижеследующих основных компонентов психологического благополучия: само-принятие, позитивные отношения с окружающими, автономия, управление окружающей средой, цель в жизни, личностный рост.

Обобщение существующих подходов к пониманию психологического благополучия позволило Ю.В. Бессоновой определить его как «интегральный психический феномен, целостное переживание, отражающее успешность функционирования индивида в социальной среде, сопровождающееся благоприятным эмоциональным фоном, функциональным состоянием организма и психики и позитивным самоотношением, доверительным отношением к миру» (Бессонова, 2013, с. 33). При этом подчеркивается, что в структуру данного понятия входит «самооценка и само-отношение, в том числе – уверенность в собственных возможностях при преодолении не- гативных обстоятельств, принятие личной ответственности за собственную жизнь, отсутствие внутреннего конфликта» (Бессонова, 2013, с. 34]. Кроме того, следует отметить и ряд других публикаций, в которых изучение особенностей психологического благополучия проводится в его связи с психологическими образованиями личности, в том числе и общей самооценкой (Григоренко, 2009; Козьмина, 2013; Rosenberg, 1965).

Самооценка, рассматриваемая в психологии как важнейшее личностное образование, принимающее участие в регуляции человеком своего поведения и деятельности, к тому же является автономной характеристикой личности, ее центральным компонентом, который формируется при активном участии самой личности и отражает качественное своеобразие ее внутреннего мира. В научной литературе по проблеме описаны эмпирические исследования самооценки и «ее связи с удовлетворенностью работой, успехами в учебе, характеристиками интеллектуальной деятельности, особенностями эмоциональной и мотивационной сферы, возрастными особенностями, ощущением счастья, девиантным поведением, насилием, аномальным развитием личности, психосоматическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией и т. д.» (Молчанова, 2010, с. 12).

Вопросы, касающиеся природы, механизмов становления и развития самооценки освящались в последние десятилетия в работах как отечественных, так и зарубежных авторов (Бернс, 1986; 2007; Бороздина, 1999; Братусь, Павленко, 1986; Джеймс, 2007; Кон, 1984; Молчанова, 2010; Спиркин, 1972; Соколова, 1989; Столин, 1983; Чеснокова, 1977; Emler, 2001; Kaplan, 1975; Mruk, 1999; Rosenberg, 1965). В них достаточно широко представлены исследования закономерностей, факторов, условий формирования самооценки. В большинстве случаев предметом этих исследований является общая (глобальная) самооценка. Как следствие, актуальной становится проблема, заключающаяся в том, что при «приписывании человеку единого показателя самоценности теряется информация о возможных различиях в его представлениях о себе; самооценку, вероятно, необходимо представлять в виде профиля, отражающего самооценки в различных областях деятельности» (Капрара, 2003, с. 194). Исследование частных самооценок, к тому же, представляется важным для изучения проблемы природы общей самооценки, вокруг 77

которой ведется дискуссия: «с одной стороны, полагают, что общая самооценка – одномерный конструкт, который не выводится из частных самооценок и не сводится к их сумме; с другой стороны, считается, что общая самооценка тем или иным образом формируется из частных» (Молчанова, 2010, с. 151).

Теоретические основания исследования. Вышеизложенное обосновывает исследовательский интерес к изучению частного вида самооценки, возникновение которого связано с процессом интернализации новой социальной роли (применительно к проблеме и смене статусов от роли «школьник» к роли «студент»). Вследствие этого возникает необходимость овладения новым видом деятельности и соответствующими формами поведения, что детерминирует возникновение частного вида самооценки, участвующей, в свою очередь, в формировании нового образа личности «Я-студент», «обогащая» тем самым ее Я-концепцию.

В целом этот период определяется для личности как состояние кризиса, в ходе которого изменения претерпевают многие ее структурные компоненты. Отследить «качество» происходящих с человеком изменений представляется возможным путем анализа субъективной оценки актуального жизненного состояния, способности быть субъектом собственной жизни посредством включения в учебно-профессиональную деятельность и освоения новых социальных ролей. Психологическое благополучие в такого рода жизненном контексте выступает индикатором успешности освоения бывшими школьниками нового социального положения, в процессе которого происходит становление новой ролевой самооценки. Таким образом, анализ результатов изучения ролевой самооценки студента и ее связи с психологическим благополучием является теоретически значимым, а вопрос разработки программы по оптимизации процесса освоения и исполнения социальной роли «студент» в условиях обучения в вузе представляется перспективным.

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 185 студентов Института психологии и педагогики Алтайской государственной педагогической академии (АлтГПА).

Использовались следующие психодиагностические методики:

-

• методика личностного дифференциала в адаптированном в лаборатории клинической

психологии и психодиагностики Санкт-Петербургского Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева варианте (Фети-скин, 2009);

-

• опросник «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф в адаптированном Н.Н. Лепешинским варианте (Лепешинский, 2007), содержащий 84 утверждения, ответы на которые регистрируются по шестипунктовой шкале, с последующим обобщением по шкалам, выделенным на основании перечисленных выше компонентов психологического благополучия. Индекс общего психологического благополучия определяется путем суммирования баллов, полученных по всем шкалам.

Обработка полученных данных проводилась с использованием компьютерного пакета статистических программ SPSS Statistics 20.0. Сравнения результатов исследования испытуемых разных групп проводилось с применением H-критерия Крускала – Уоллиса и U-критерия Манна – Уитни. Выявление особенностей сочетания внутригрупповых и межгрупповых данные проводилось с помощью расчета коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена.

Описание основных результатов исследования. При анализе результатов исследования отношения к самому себе (в контексте описываемого исследования – отношения к себе как студенту) особое внимание уделялось показателям по фактору «Оценка». Интерпретация степени выраженности этих показателей свидетельствует об уровне самоуважения респондента, проявляющегося в рамках его деятельности в этой социальной роли, которое, с одной стороны, характеризуется осознанием и позитивным принятием себя в качестве студента, с другой стороны, – неудовлетворенностью собственным поведением, уровнем достижений, личностными качествами и проблемным самопринятием. При этом количественная выраженность оценки испытуемым себя в социальной роли студента (ролевая самооценка) соотносилась с одним из уровней тестовых нормативных данных: высоким, средним, низким. На основании этого выборка испытуемых была разделена на группы респондентов с высоким уровнем ролевой самооценки (группа № 1 численностью n 1 =66 испытуемых или 35,7 % выборки), со средним уровнем (группа № 2, n 2 =101; 54,6 % выборки) и низким уровнем (группа № 3, n 3 =18; у 9,7 % респондентов).

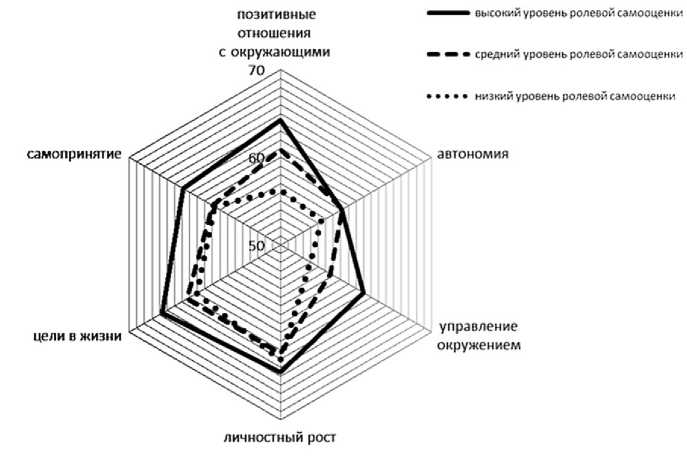

Результаты обследования по методике «Шкалы психологического благополучия» анализировались по каждой шкале, соответствующей шести основным компонентам психологического благополучия (самопринятие, позитивные отношения с окружающими, автономия, управление окружением, цели в жизни, личностный рост). Изучение связи ролевой самооценки и характеристик психологического благополучия проводилось раздельно в трех группах, различающихся по уровню самооценки с построением соответствующих профилей. Различия в показателях психологического благополучия студентов и их структурных характеристик в группах студентов с различным уровнем ролевой самооценки представлены на рисунке.

Таким образом, у студентов с высоким уровнем ролевой самооценки отмечаются наиболее высокие значения по всем показателям профиля методики К. Рифф. Зарегистрированы статистически значимые различия значений компонентов психологического благополучия в группах испытуемых с разным уровнем ролевой самооценки. В целом выраженность компонентов психологического благополучия студентов тем выше, чем выше уровень их ролевой самооценки. Наибольшую «чувствительность» к изменению уровня самооценки показали такие компоненты, как «позитивные отношения с окружающими» (Н=15,7; при р<0,01), «управление окружением» (Н=24,8; при р<0,01), «самопринятие»

(Н=7,7; при р<0,05), «цели в жизни» (Н=7,3; при р<0,05) и общий показатель психологического благополучия (Н=15; при р<0,01).

Анализ парного сравнения групп студентов с разным уровнем ролевой самооценки позволил детализировать статистически значимые различия в выраженности некоторых компонентов психологического благополучия и его общего показателя в группах испытуемых соответственно с высокой, средней и низкой ролевой самооценкой (см. таблицу).

Сравнительный анализ данных таблицы свидетельствует о наличии существенных различий между показателями в группах студентов с высоким уровнем ролевой самооценки, с одной стороны, и данными в группах испытуемых со средним и низким ее уровнем, с другой (при том, что статистических различий в показателях двух последних групп не выявлено). Качественная оценка различий по шкале «позитивные отношения с окружающими» показывает, насколько респонденты с разной ролевой самооценкой смогли в данной социальной роли установить и поддерживать удовлетворительные, открытые отношения с новыми людьми (одногруппники, преподаватели и т. д.). Низкие значения по этой шкале наблюдаются в группе студентов с низкой ролевой самооценкой, которых отличает отсутствие достаточного числа близких, доверительных отношений, наличие трудностей в проявлении открытости, а также переживаний по поводу собственной изолированности.

Профили компонентов психологического благополучия студентов в группах с разным уровнем ролевой самооценки

Различия в уровне выраженности показателей шкал психологического благополучия в группах студентов с разной выраженностью ролевой самооценки (по значениям U-критерия Манна – Уитни)

|

Шкалы методики К. Рифф |

Группы с |

равнения |

|

Гр. № 1 – Гр. № 2 |

Гр. № 1 – Гр. № 3 |

|

|

Позитивные отношения с окружающими |

255,5 ** |

|

|

Управление окружением |

1 997** |

255,5 ** |

|

Цели в жизни |

2583* |

|

|

Самопринятие |

2519* |

|

|

Общий показатель ПБ |

2320** |

304,5** |

Примечание. Группа № 1 – студенты с высоким уровнем ролевой самооценки; группа № 2 – студенты со средним уровнем ролевой самооценки; группа № 3 – студенты с низким уровнем ролевой самооценки.

* – различия значимы на уровне p<0,05; ** – различия значимы на уровне p<0,01.

Различия по шкале «Управление окружением» во многом объясняются тем фактом, что новые условия обучения, соответствующая нормативно-правовая база вуза предполагают освоение студентами новых форм статусно-ролевого поведения. Как следствие, успешные в этом процессе молодые люди могут характеризоваться чувством компетентности в процессе организации, управлении и контроле своей студенческой деятельности. Студенты с высокими значениями по этой шкале имеют и высокую ролевую самооценку, что позволяет им выбирать или создавать подходящий контекст для реализации личных потребностей и ценностей. Напротив, для студентов с низкой ролевой самооценкой характерны сложности в организации повседневной деятельности, слабый отклик на предоставляющиеся возможности и чувство неспособности изменить или улучшить складывающиеся обстоятельства для того, чтобы добиться желаемого.

Фактор «цели в жизни» в группах респондентов с высоким и средним уровнем ролевой самооценки различается степенью осмысленности жизни во временнόм континууме «прошлое–настоящее–будущее», наличием целей и убеждений, предопределяющих перспективы личностного и профессионального становления. В этих же группах студентов значимы различия и в показателях по шкале «самопринятие»: при освоении новой социальной роли у них формируется образ «Я-студент», актуализирующий определенные личностные качества личности, которые могут при определенных условиях изменить отношение к себе в целом.

Отсутствие статистически значимых различий в группах студентов с разной ролевой самооценкой по шкалам «автономия» и «личностный рост» позволяет предположить, что эти факторы являются устойчивыми в отношении уровневой организации ролевой самооценки студента, а имеющиеся в них различия лишь подчеркивают равномерность выраженности их по выборке в целом.

Значения общего показателя психологического благополучия претерпевают значимые различия при сравнении данных в группах студентов с высокой и средней, а также с высокой и низкой ролевой самооценкой. Полученные данные свидетельствуют о различной степени переживания испытуемыми ощущения удовлетворенности собой и своей жизнью, определяющейся, в том числе, уровнем ролевой самооценки.

Корреляционное исследование, проведенное с расчетом коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена r s для определения силы и направления корреляционной связи, позволило выявить прямую положительную связь ролевой самооценки студента с общим показателем психологического благополучия (r s =0,33; р<0,01), а также и его компонентами «позитивное отношение с окружающими» (r s =0,33; р<0,01), «управление окружением» (r s =0,44; р<0,01), «личностный рост» (r s =0,13; р<0,01), «цели в жизни» (r s =0,28; р<0,01) и «самопринятие» (r s =0,22; р<0,01). Таким образом, степень осознания и принятия себя в роли студента, удовлетворенность своей студенческой жизнью и уровнем достижений в ней связаны с открытостью в общении, наличием навыков, помогающих устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми, с чувством мастерства и компетентности в овладении средой, а также с реализацией своего потенциала, наличием целей и убеждений, позитивной оценкой себя и своей жизни в целом, осознанием и принятием своих положительных и отрицательных качеств.

Выводы

-

• Учеба в вузе – новый жизненный этап вчерашнего школьника, в ходе которого ведущей является учебно-профессиональная деятельность, обеспечивающая дальнейшее развитие личности молодых людей студенческого возраста. Эта деятельность сопровождается освоением социальной роли «Я-студент», одним из психологических новообразований которой является ролевая самооценка студента. Психологическое благополучие личности в этом процессе может рассматриваться как индикатор сформированного уровня ролевой самооценки. При этом увеличение показателей психологического благополучия студентов сопровождается повышением уровня ролевая самооценка.

-

• Результаты выполненного эмпирического исследования показывают, что в группах респондентов с различным уровнем ролевой самооценки отмечаются различия в выраженности общего показателя психологического благополучия и его компонентов («позитивные отношения с окружающими», «управление окружением», «самопринятие», «цели в жизни») различны.

-

• Отмечается достоверная (p<0,01) положительная корреляция между уровнем ролевой самооценки, с одной стороны, и общим показателем психологического благополучия, а также почти всеми его частными компонентами (кроме «Автономии»).

-

• Качественный анализ и интерпретация полученных в исследовании данных свидетельствуют, что повышение ролевой самооценки у студентов, уверенность в соответствии его личностных качеств и особенностей учебно-профессиональной деятельности всем нормам и требованиям вуза вызывают одобрение и самопринятие в новой социальной роли. В свою очередь, это приводит к повышению уровня его психологического благополучия. И напротив, низкая ролевая самооценка студента приводит к снижению уровня его психологического благополучия, вызывая при этом неудовлетворенность собой и снижение продуктивности учебной деятельности.

Заключение. Социальная роль «студент» является достигаемой и, по сравнению с другими ролями, ограниченной определенными временными рамками (4–5 лет). Можно считать, что психолого-педагогическое сопровождение процесса освоения этой роли, становления ролевой самооценки в ней, особенно на раннем этапе обучения в вузе, поможет гармонизировать отношение молодого человека к себе как к студенту и оптимизировать профессиональную подготовку в соответствии с современными образовательными стандартами.

Список литературы Психологическое благополучие студентов с разным уровнем ролевой самооценки

- Аргайл, М. Психология счастья/М. Аргайл. -СПб.: Питер, 2003. -271 с.

- Батурин, Н.А. Теоретическая модель личностного благополучия/Н.А. Батурин, С.А. Башкатов, Н.В. Гафарова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». -2013. -Т. 6, № 3. -С. 4-14.

- Бернс, Р. Что такое Я-концепция/Р. Бернс//Психология самосознания: хрестоматия/под ред. Райгородского. -Самара: Бахрах-М, 2007. -672 с.

- Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание: пер. с англ./Р. Бернс. -М.: Прогресс, 1986.

- Бессонова, Ю.В. О структуре психологического благополучия/Ю.В. Бессонова//Психологическое благополучие личности в современном образовательном пространстве: сб. ст./сост. Ю.В. Братчикова. -Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т., 2013. -146 с.

- Бороздина, Л.В. Теоретико-экспериментальное изучение самооценки: автореф. дис. … д-ра психол. наук/Л.В. Бороздина. -М.: МГУ, 1999.

- Братусь, Б.С. Соотношение структуры самооценки и целевой регуляции деятельности в норме и при аномалии развития/Б.С. Братусь, В.Н. Павленко//Вопросы психологии. -1986. -№ 4. -С. 146-154.

- Григоренко, Е.Ю. Психологическое благополучие студентов и определяющие его факторы/Е.Ю. Григоренко//Проблемы развития территории. -2009. -№ 2. -C. 98-105.

- Джемс, У. Личность/У. Джемс//Психология самосознания: хрестоматия. -Самара: Издат. дом «БАХАР -М», 2007. -672 с.

- Кон, И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание/И.С.Кон. -М.: Политиздат, 1984.

- Капрара, Дж. Психология личности/Дж. Капрара, Д. Сервон. -СПб.: Питер, 2003. -640 с.

- Козьмина, Л.Б. Самоотношение и самооценка как предикторы психологического благополучия личности студентов-психологов/Л.Б. Козьмина//Историческая и социально-образовательная мысль. -2013. -№ 1(17). -С. 193-197.

- Куликов, Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики/Л.В. Куликов. -СПб.: Питер, 2004. -464 с.

- Лепешинский, Н.Н. Адаптация опросника «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф/Н.Н. Лепешинский//Психологический журнал. -2007. -№ 3. -С. 24-37.

- Молчанова, О.Н. Самооценка: Теоретические проблемы и эмпирические исследования: учеб пособие/О.Н. Молчанова. -М.: Флинта: Наука, 2010. -392 с.

- Русина, С.А. Феномен ролевой самооценки в психологии/С.А. Русина//Мир науки, культуры, образования. -2014. -№ 3. -С. 180-182.

- Соколова, Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности/Е.Т. Соколова. -М.: МГУ, 1989. -216 c.

- Спиркин, А.Г. Сознание и самосознание/А.Г. Спиркин. -М.: Политиздат, 1972.

- Столин, В.В. Самосознание личности/В.В. Столин. -М.: Изд-во Московского университета, 1983. -288 с.

- Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп: учебное пособие/Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. -М.: Психотерапия, 2009. -544 с.

- Чеснокова, И.И. Проблема самосознания в психологии/И.И. Чеснокова, Е.В. Шорохова. -М.: Наука, 1977. -144 с.

- Шевеленкова, Т.Д. Психологическое благополучие личности (обзор основных концепций и методика исследования)/Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко//Психологическая диагностика. -2005. -№ 3. -С. 95-129.

- Bradburn, N. The Structure of Psychological well-being/N. Bradburn. -Chicago: AldenePab, 1969. -269 p.

- Emler, N. Self-Esteem: The Costs and Consequences of Low SelfWorth/N. Emler. -York, England: York Publishing Services, 2001.

- Kaplan, H.B. Self-Attitudes and Deviant Behavior/H.B. Kaplan. -Pacific Palisades, Calif., 1975.

- Mruk, C. Self-esteem: Research, theory, and practice (2nd ed.)/C. Mruk. -N.Y.: Springer, 1999.

- Rosenberg, M. Society and the adolescent self-image/M. Rosenberg. -Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965.

- Ryff, C. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being/C. Ryff//J. of Personality and Social Psychology. -1989. -Vol. 57.

- Seligman, M.E.P. Authentic happiness: using the new positive psychology to real ize your potential for lasting fulfillment/M.E.P. Seligman. -New York: Free Press, 2002. -321 p.