Психолого-педагогические особенности обучающихся при использовании индивидуального подхода в процессе обучения истории

Автор: Алиева А.И.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 1-1 (64), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье подчеркивается необходимость рассматривать индивидуальный подход в обучении истории как составляющей части дифференцированного подхода. Опытно-экспериментальная часть исследования выявила условия оказывающие создание благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные особенности каждого обучающегося (особенности высшей нервной деятельности, темперамента, характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и его специфические особенности, свойственные школьникам с данной категорией нарушения развития.

Индивидуальный подход в обучении, личность, обучающиеся, обучение истории, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/170192953

IDR: 170192953

Текст научной статьи Психолого-педагогические особенности обучающихся при использовании индивидуального подхода в процессе обучения истории

Индивидуальный подход в обучении истории предполагает всестороннее изучение обучающихся и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей. В специальной (коррекционной) школе учитель для изучения обучающихся имеет возможность получить данные клинического и психологического обследования каждого ученика класса и дополнять их педагогическими наблюдениями. В результате этого создаются педагогические характеристики учащихся, отражающие состояние их речи, внимания и памяти, темпа работы и общей работоспособности, уровень развития логического мышления, пространственной ориентировки, двигательной и эмоционально-волевой сферы. Опираясь на эти данные, учитель намечает ближайшие и перспективные задачи в работе с каждым учеником и разрабатывает для их решения систему педагогических мер для применения в условиях фронтальной работы с классом, а в отдельных случаях - индивидуальной дополнительной работы [1].

Приведём наиболее принятое в педагогике определение вида индивидуализации.

Индивидуализация обучения - это те приёмы и способы индивидуальной работы, которые использует учитель на уроке в обычном классе массовой школы. Можно выделить два разных критерия, которые лежат в основе индивидуализации обучения:

-

1) Ориентация на уровень достижений школьника;

-

2) Ориентация на процессуальные особенности его деятельности [2].

Индивидуальный подход необходим школьникам с нарушениями речи, независимо от их успехов в учебе. Нельзя искусственно задерживать в развитии хорошо успевающих учеников, им нужно давать дополнительные задания иногда может быть, и сверх программных требований, чтобы поддерживать у них и развивать интерес к учению.

Индивидуальный подход имеет большое значение при оценке успеваемости, так как школьники с нарушениями речи в силу неоднородности дефекта имеют разные учебные возможности. Оценка их успеваемости не может основываться на общих оценочных нормах, она должна учитывать степень продвижения ученика, стимулировать процесс его учения и выполнять воспитательную функцию [3].

Таким образом реализация дифференцированного и индивидуального подходов в процессе обучения истории помогает оптимизировать процесс обучения в разнородных группах и добиться как можно более высокого раскрытия потенциала каждого ученика или отдельно взятой группы.

Опытная работа по реализации индивидуального обучения учащихся на уроках истории проводилась в естественных условиях учебно-воспитательного процесса МБОУ СОШ №7 г. Минеральные Воды. В целях экспериментальной проверки влияния индивидуального обучения на развитие учащихся нами были отобраны четыре класса – 2 контрольных и 2 экспериментальных.

Данный вид деятельности осуществлялся во взаимодополняемой последовательности подготовительно-констатирующего, опытного и обобщающего (результативнооценочного) этапов.

На первом, подготовительно-констатирующем этапе разрабатывалась логика опытной работы, включая формулировку целей, составление предварительного плана, постановку конкретных задач; изучалась философская, методическая, специальная литература, собиралась информация о сущности дифференцированного обучения. На основе полученных сведений создавался банк данных, формулировалась рабочая гипотеза, проводился поисковый эксперимент с целью выявления наиболее эффективных средств и форм, способствующих развитию учащихся. Наряду с этим, констатирующая часть данного этапа предполагала использование комплекса методов: педагогического наблюдения; индивидуальной и групповой беседы; опрос; интервьюирование; тестирование.

В ходе педагогического наблюдения выявлялась специфика взаимоотношений преподавателей и учащихся; определялись качественные характеристики педагогического взаимодействия в учебном процессе. Констатирующая часть опытной работы была направлена на выявление исходного уровня развития учащихся, который определялся на основе обобщенного показателя степени выраженности критериальных характеристик выделенных компонентов (когнитивного, мотивационного, эмоционально-волевого и деятельностного).

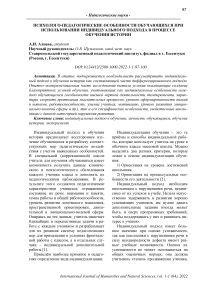

На основе полученных данных были определены исходные уровни развитости учащихся, приведенные в таблице 1.

Таблица. Показатель уровня развития учащихся (констатирующий этап опытной рабо- ты)

|

Компонент |

Уровни развития (%) |

|||||

|

Высокий |

Средний |

Низкий |

||||

|

Э |

К |

Э |

К |

Э |

К |

|

|

Мотивационный |

10,4 |

10,9 |

32,2 |

29,7 |

57,4 |

59,4 |

|

Когнитивный |

12,2 |

13,1 |

38,2 |

36,3 |

49,6 |

50,6 |

|

Деятельностный |

15,6 |

16,2 |

20,9 |

19,8 |

63,5 |

64,0 |

Результаты констатирующей диагностики – наряду с теоретической разработкой проблемы – позволили обосновать содержательную логику опытной работы по реализации индивидуального подхода на уроках истории.

На втором – опытном этапе происходила реализация индивидуального обучения учащихся на уроках и применялись следующие методы: беседы с учащимися и учителями, включенное наблюдение за их деятельностью; самооценки и математической статистики.

Третий этап – обобщающий (результативно-оценочный) На этом этапе подводились итоги опытной работы, осуществлялось теоретическое осмысление полученных результатов, проверялась практическая эффективность личностно развивающей деятельности, формулировались выводы. На этом этапе использовались следующие исследовательские методы: теоретического моделирования; наблюдения;

педагогического анализа, экспериментальных данных; математической статистики. Его основными задачами выступили:

-

1) обобщение накопленного эмпирического материала, его систематизация и сопоставление результатов педагогического эксперимента с теоретическими положениями и выводами;

-

2) формулировка теоретических выводов и практических рекомендаций по реализации индивидуального подхода на уроках истории;

-

3) оформление исследования (обработка полученных результатов; уточнение выводов и основных положений заключения).

В силу неравномерности развития личностных качеств и других причин в классе появляются и отличники, и хорошисты, и отстающие. Поэтому мы организуем уровневую индивидуализацию работы этих учащихся на уроке, на всех его этапах: при предъявлении нового материала, закреплении, повторении, при контроле знаний, умений, навыков. Для этого выделялись три типа индивидуальных заданий: «А», «В», «С», разной степени трудности.

Индивидуальные задания предусматривали два важнейших аспекта:

-

1) обеспечение определённого уровня овладения знаниями, умениями и навыками (от репродуктивного до творческого);

-

2) обеспечение определённой степени самостоятельности детей в учении (от постоянной помощи со стороны учителя до полной самостоятельности).

Между заданиями существует строгая преемственность, каждой теме предоставлен обязательный минимум, который позволяет обеспечить неразрывную логику изложения и создать цельную картину основных представлений.

Задания группы «С» зафиксированы как базовый уровень (стандарт). Выполняя их, ученик овладевает конкретным материалом по предмету на уровне его воспроизведения. Работа по первичному усвоению материала на этом уровне имеет свои особенности. Она требует многократного по- вторения, умения выделять смысловые группы, вычленять главное, знание приёмов запоминания. Поэтому в содержание материала вводится инструктаж о том, как учить, на что обратить внимание, какой из этого следует сделать вывод. Задания данной группы должен уметь выполнить каждый ученик.

Задания группы «В» обеспечивают овладение учащимися теми общими и специальными приёмами учебной работы и умственной деятельности, которые необходимы для решения задач на применение в практической деятельности. Поэтому помимо конкретных заданий мы вводим дополнительные сведения, которые расширяют материал первого уровня, доказывают, иллюстрируют и конкретизируют основное знание, показывают применение понятий. Этот уровень помогает глубже понять основной материал.

Выполнение программы «А» поднимает учащихся на уровень осознанного, творческого применения знаний. Эти задания предполагают свободное владение фактическим материалом, приёмами учебной работы и умственных действий. Они вводят ученика в суть проблем, которые можно решить на основе полученных в школе знаний, дают развивающие сведения. Этот уровень позволяет ребёнку проявить себя в дополнительной самостоятельной работе.

Таким образом, индивидуальный подход обеспечивал каждому ученику базовый уровень подготовки, представляющий государственный стандарт образования, создаёт благоприятные условия тем, кто проявляет интерес к обучению на «продвинутом уровне». Такой подход позволяет абсолютному большинству школьников добиваться успехов в учёбе без ущерба для здоровья, не подавляя других интересов и склонностей. Индивидуальный подход в обучении способствует сближению учителя и ученика, установлению доверительных отношений, помогает педагогу лучше и быстрее узнать характер, способности каждого ребёнка.

Список литературы Психолого-педагогические особенности обучающихся при использовании индивидуального подхода в процессе обучения истории

- Власенко А.Н. Педагогические основы организации индивидуального профессионального образования учащейся молодежи в условиях рынка труда: дисс. канд. пед. наук. - М., 2020. - 130 с.

- Лебединцев В.Б. Индивидуализация обучения в массовой школе: условия и институциональные формы. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. - 2013. - №3 (24). - C. 244-248.

- EDN: REFQTD

- Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. - М.: МГУ, 1988. - 236 с.