Психолого-педагогические условия формирования профессиональной ответственности у журналиста-международника в нераспространении "фейковых новостей"

Автор: Романенко Надежда Михайловна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Психология образования

Статья в выпуске: 2 (95), 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что на фоне кризиса средств массовой информации и заниженной ответственности у журналистов отсутствуют исследования, предлагающие эффективные условия повышения личностного потенциала. Цель статьи - представить результаты исследования, осуществленного на факультете «Международная журналистика» Московского государственного института международных отношений, демонстрирующего действенное технологическое обеспечение искомого процесса. Материалы и методы. Эмпирической базой исследования явились результаты многолетнего наблюдения и результаты анкетирования студентов II-IV курсов факультета «Международная журналистика», результаты повторного анализа и содержательной интерпретации итоговых результатов повышения качества подготовки журналистов-международников. Результаты исследования. Исследование предлагает эффективные условия повышения качества журналистского образования. В результате проведенного исследования были определены структурные компоненты концепта «профессиональная ответственность журналиста-международника», разработана и внедрена экспериментальная программа. Констатирующий этап выявил начальный уровень профессиональной ответственности у студентов экспериментальной и контрольной групп; формирующий -предполагал внедрение авторского элективного курса «Журналист - тебе имя», оптимизирующий -повышение уровня профессиональной ответственности; заключительный этап продемонстрировал эффективность предложенных технологий. Обсуждение и заключение. Автор предполагает, что созданные условия способны удовлетворить требования государственного заказа, работодателей медиарынка и будущих журналистов в овладении профессиональными компетенциями. Внедрение универсальной модели может быть воспроизведено в вузовской практике, нацеленной на повышение уровня журналистского образования. Результаты исследования представляют практический интерес для управленческого аппарата вузов, руководителей подразделений, осуществляющих постоянный мониторинг качества журналистского образования, а также ученых, занятых проблемами повышения качества образования специалистов средств массовой информации. Перспективные исследования детерминант повышения качества журналистского образования должны сфокусироваться на углублении профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективность деятельности национальной и зарубежной медиасферы.

Модель, журналист-международник, профессиональная ответственность, гражданская позиция, нравственная установка, упорство, принципиальность

Короткий адрес: https://sciup.org/147220711

IDR: 147220711 | УДК: 070:17-027.561 | DOI: 10.15507/1991-9468.095.023.201902.247-264

Текст научной статьи Психолого-педагогические условия формирования профессиональной ответственности у журналиста-международника в нераспространении "фейковых новостей"

Становление многополюсного мира обострило значимость международной журналистики, освещающей активную и прагматичную деятельность госу-дарств. Новости должны быть правдивыми, однако современные средства массовой информации (СМИ), мани -пулируя общественным мнением, стали главным орудием информационных войн и поддельных новостей. Фейковые новости создают реальную угрозу безопасности целым государствам, вплоть до уничтожения, что доказывает ин -цидент постправды имени «пробирки Колина Пауэлла». Пробирка оказалась «ораторским ходом, в котором основные доказательства касались не точно задокументированных фактов, а предположения о том, что Ирак что-то укрывает»1. Бороться с постправдой можно, если изменить парадигму журналистского образования и качество профессиональной подготовки, повышая профессиональную ответственность журналистов в отношении нераспространения «фейковых новостей». Современное поколение журналистов ориентируется на рыночные отношения в профессии, cуть которых выражается в способности работать в условиях коммерциализации сбора и распространения информации, когда «все средства хороши», что значительно ослабляет моральные качества и профессиональную ответственность сотрудников СМИ [1]. Данный процесс нуждается не только в научном анализе, но и в грамотном регулировании, эффективным инструментом которого является система высшего образования. «Одна из магистральных тенденций современного вузовского образования – оперативный отклик на социокультурные изменения с целью максимальной адаптации к потребностям общества» [2, с. 468–483]. В связи с этим сформулирована проблема исследования, являющаяся одновременно и целью работы: каковы психолого-педагогические условия повышения данного качества у специалистов СМИ?

В рамках повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов автор впервые ставит исследовательские вопросы: а) определение теоретико-методологического обоснования концепта «профессиональная ответственность журналиста-международника»; б) разработка содержательно-технологического обеспечения повышения профессиональной ответственности; в) внедрение в образовательный процесс модели с помощью метода эксперимента. В статье предложены специальные психолого-педагогические условия, обеспечивающие повышение профессиональной ответственности журналистов международного профиля по направлению подготовки 42.03.02 (уровень бакалавриата) через внедрение курса «Журналист – тебе имя», тренинги, мастер-классы известных журналистов, выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) – М. Захаровой, А. Гурнова, Р. Бабаяна, Н. Аскер-Заде и др. как дополнительные виды деятельности, явившиеся действенными прогностическими инструментами повышения профессиональной ответственности. Одно из важных требований, предъявляемых к журналистской профессии в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) (42.03.02), предполагает следование журналистом объективности, непредубежденности, сохранению независимости полученных данных от какого-либо мнения (ОПК-2), осуществление общественной миссии, понимание смысла свободы и профессиональной ответственности (ОПК-1). Вместе с тем данные компетенции реализуются в рабочих программах дисциплин, учебных планах не только на факультете международной журналистики МГИМО МИД России, но и в других профессиональных направлениях и специальностях. Основные черты журналистского образования определили современные тенденции развития массмедиасферы: капитализацию журналистики и СМИ, определившую грубую коммерциализацию профессиональной деятельности, акцент на профессии журналиста в пространстве постиндустриального общества [3-5] и гуманистическую направленность, обусловленную усилением ценностного, морально-нравственного начала профессиональной подготовки будущих выпускников [6; 7].

В результате ослабления профессиональной ответственности, моральных качеств у работников СМИ стало появление в медиасреде поддельной информации, фейковых новостей. Так, А. П. Суходолов отмечает, что «фейковая информация» (от англ. fake – «подделка», «фальшивка») стала медиаявлением, которое часто упоминают лидеры мировых держав и с которым сталкивается, наверное, едва ли не каждый житель нашей планеты»2. Журналист должен помнить, что донесение до общественности объективной информации представляет собой не только соответствие реальной действительности, но и демонстрацию журналистом своей гражданской позиции, профессиональной ответственности перед читательской аудиторией.

Настоящее исследование посвящено разработке и внедрению модели процесса повышения профессиональной ответственности журналиста-международника. В работе определен критериальный ряд концепта «профессиональной ответственности журналиста-международника» – гражданская позиция, нравственная установка и профессиональное упорство. Полученные ре -зультаты подтвердили гипотезу автора о том, что создание специальных психолого-педагогических условий, разработки и внедрения модели, авторского элективного курса способствуют повышению профессиональной ответственности журналиста-международника.

Обзор литературы

Проблема повышения профессиональной этики журналистов, ответственности перед аудиторией, не является принципиально новой и, тем более, неизменной категорией. Профессиональная мораль и этический кодекс журналистов постоянно обогащаются новыми документами, уточнением этических норм и правил. В настоящее время международные основы журналистской этики и морали продолжают обогащаться новыми документами, сопровождающиеся глубокими дискуссиями о внесении изменений в уже сформулированные правила и уставы. Поскольку родиной журналистики являются США, то и первый этический кодекс, обсуждения миссии журналистской профессии начались с выходом первых газет в Бостоне и далее в Филадельфии (ХIХ–ХХ вв.).

Современная мировая журналистика ориентируется на Международные основы журналистской этики и морали, обусловленные десятью главными нравственными принципами, продекларированными в Праге (право людей на получение правдивой информации, верность объективной реальности, социальная ответственность, профессиональная честность журналиста, уважение частной жизни и др.)3.

Вопросы нравственной рефлексии и этического регулирования журналистикой деятельности стали предметом изучения зарубежных ученых (Х. Бер-гела4, Э. и М. Эмери5, Х. Элкота [8]). Главными посылами представленных работ стали выдвижение требований к журналистам в рамках проявления их уважения к общественным и национальным ценностям, а также приверженность работников СМИ к многообразию культур. Отечественные исследователи (Р. П. Баканов [9], Ю. В. Казаков6) подчеркивают необходимость в развитии профессиональной честности журналиста, предполагающей его право отказаться от профессионального задания, если оно противоречит его убеждениям, ценностям и жизненному кредо.

В начале нулевых годов требования к журналистской профессии были обоснованы в многочисленных работах отечественного исследователя журналистской этики и морали И. М. Дзялошинского. Автор уделяет пристальное внимание нравственным вопросам коммуникации, рассматривая журналистскую этику как составляющую общественной этики, подчеркивая тот факт, что «трансформация в последнее время культурных ценностей значительно воздействовала на деятельностную природу и профессиональную этику журналистики»7.

В. И. Бакштановский и Ю. В. Сого-монов ввели новое понятие «медиаэтос», означающее, что в современных российских экономических и политических условиях большинство журналистов именно на деле признает для себя обязательным выполнение определенных этических норм»8. В рамках настоящего исследования особо был выделен ряд работ, касающийся профессиональной этики и профессиональной ответственности журналиста в контексте «недопустимости производства поддельной новостной продукции, фейк-новостей и ее распространения»9. Нравственноэтический выбор журналиста показан в работах, отметивших в качестве «неизменно главных качеств журналистской профессии профессиональное упорство, принципиальность и способность до конца отстаивать свои взгляды» [10]. Т. И. Фролова считала, что «для журналиста должно быть неприличным открыто использовать циничные выпады, унижающие достоинства человека» [11, с. 44]. Известный журналист-практик Л. И. Вернадский, сталкивающийся с ежедневным манипулированием со стороны CМИ общественным мнением, доказывает, что «манипулирование – безнравственное явление с целью нанесения ущерба человеку»10.

Проблемами профессиональной ответственности, журналистской этики заняты российские журналисты-практики, преподающие журналистскую этику на высших курсах (школа Останкино), курсах «Профессия – Телевизионщик», Ассоциации журналистов-выпускников

Московского государственного университета и др. Среди них Г. С. Багда-сарян11, А. Б. Гурнов12, В. В. Лошак13, А. Г. Тимофеевский14, В. А. Шендеро-вич15 и др. Воспитанием начинающих журналистов занимаются и зарубежные коллеги-журналисты, читающие лекции по журналистской этике не только в своих университетах, но и активно работающих в странах третьего мира, где СМИ находятся в условиях политической нестабильности, определенного давления со стороны власти, пренебрежения к журналистской этике и морали. К. Ж. Бертран, говоря о профессии журналиста, отмечал «необходимость журналистов бороться за свои права, нравственные основы в работе с источниками информации, умение противостоять власти и давлению со стороны бизнеса» [12].

Известный американский журналист Стивен Дж. А. Уорд, менеджер Центра журналистской этики в Школе журналистики и СМИ Висконсинского университета в Мэдисоне, посещая страны Латинской Америки, говорил, что «поскольку журналисты очень мало зарабатывают, их легко подкупить, легко запугать и сломить, поэтому мы знаем, зачем в СМИ необходима этика, призывающая ответственно подходить к свободе слова» [13]. Примером беспринципности, лжи и безответственности журналистской деятельности американских СМИ стала публикация новостного сайта «Buzzfeed» неподтвержденного «досье Трампа» и его связей с Кремлем. «Buzzfeed» обвинили в нарушении журналистской этики за «fake news» и полное отсутствие фактов (Прокурор США Р. Мюллер в ходе расследования, продолжавшегося более двух лет, не нашел никаких свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией в попытке воздействовать на президентские выборы в 2016 г.16).

О проблемах профессиональной этики и морали в рамках журналистского образования пишут В. Стриелковски, Л. С. Киселева, Е. Н. Попова, И. М. Богдановская. Авторы подчеркивают, что на фоне кризиса российских СМИ, информационных войн и распространения постправды журналистами мало исследований, регламентирующих условия повышения их профессиональной ответственности, честности и принципиальности [14; 15].

Осуществив анализ профильных зарубежных и отечественных источников на предмет формирования профессиональной ответственности у журналистов, мы пришли к выводу, что зарубежные эксперты в бóльшей степени, чем отечественные, озабочены юридической, правовой и политической стороной данного вопроса, чаще излагают свою позицию по поводу появления и применения в журналистской практике этических кодексов и его принципов, отмечают в работах беспрецедентное давление на журналистов со стороны властных структур и бизнеса. В настоящее время это характерно не только для стран третьего мира, но и для достаточно благополучных развитых стран. Российских же ученых заботит образовательно-воспитательная сторона проблемы профессиональной готовности журналистов.

Отмечая разнообразие подходов и расстановки приоритетов российских и западных экспертов на процесс формирования у журналистов ответственности, определяем общий восточно-западный тезис исследований – журналистская профессия не может быть вне честности и открытости при освещении событий, не может быть беспринципной в ходе работы с информационными источниками и общей ответственности перед людьми. Ученые выделяют общую этическую ценность, которую журналисты извлекли из либеральной идеологии, – это независимость и правдивость при сборе информации, критическое отношение к политике и власти.

Представленный анализ профильных источников продемонстрировал, что проблематика повышения у будущего журналиста профессиональной ответственности набирает популярность практически во всех представленных исследованиях и в разных сферах гуманитарного знания.

Несмотря на внушительный перечень отечественных и зарубежных источников по проблеме развития профессиональной ответственности журналистов, степень ее разработанности представлен не в полном объеме: а) не исследован критериальный ряд концепта «профессиональная ответственность журналистов-международников» с позиций современных требований нового ФГОС ВО и становления многополюсного мира, обострившего значимость международной журналистики; б) не разработано содержательно-технологическое обеспечение процесса повышения ответственности у журналистов, способного существенно изменить его эффективность и задействовать педагогический и учебно-дидактический потенциал вуза; в) не достигнуто осознание студентами значимости нравственной установки журналистской профессии, проявления ответственности, честности в ходе подготовки и распространения новостного материала. С целью разрешить поставленные задачи на факультете международной журналистики был введен курс

«Журналист – тебе имя», включающий практикум «Фейковые новости и как их вычислить?». Элективные формы обучения дают позитивные результаты в рамках осознания будущими журналистами сути и этического содержания понятий «профессиональный долг», «профессиональная ответственность» в будущей деятельности.

Материалы и методы

Исследование было реализовано в контексте концепции практико-этического образования И. М. Дзялошинского, cуть которого в том, чтобы будущий журналист, приобретая профессиональные знания, умения, навыки и компетенции, следовал нормам этического знания в ходе подготовки и распространения информации, проявлял честность и принципиальность в ходе профессиональной деятельности. Методика изучения профессиональной ответственности журналиста-международника (МИПО ЖМ) включает три этапа.

На первом этапе для выявления начальных уровней компетентностного ряда профессиональной ответственности (гражданской позиции, нравственной установки, профессионального упорства) нами был применен опросник «Гражданская направленность личности» Смекала – Кучера (ориентационная анкета Б. Басса). Анкета содержала 28 пунктов-суждений («интересуюсь историческим прошлым своего Отечества», «осведомлен об общественно-политических событиях в России и мире и обсуждаю их с друзьями», «знаю основные гражданские права и обязанности» и др.). Также при работе использовалась авторская диагностика «30 неоконченных предложений», предполагающая выявление нравственного аспекта отношения студента к определенной стороне реальности. Согласно инструкции, испытуемые должны были самостоятельно закончить предложения в условиях лимитированного времени (под медленную диктовку), что позволило повысить достоверность нравственных установок личности, так как у студентов не оставалось времени на фантазирование социально желательных вариантов («как бы Вы поступили в случае предложения от редакции отправиться в горячую точку….» и др.). Испытуемым был предложен тест «Упорство» Н. П. Фетискина, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова, описывающий ряд ситуаций. При согласии с утверждением нужно было поставить знак «+», при несогласии – «–» (по одному баллу начисляется за положительные ответы на утверждения 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14 и т. д. На отрицательные ответы – 2, 5, 6, 9, 11, 13, 17). Чем больше набранных баллов, тем выше у испытуемого упорство и настойчивость. Для выявления нравственной установки будущего журналиста мы обратились к «Методике диагностики морально-нравственных особенностей личности» А. В. Сухих и Н. И. Корыт-ченкова17. Данная методика включает более 60 вопросов, ответы на которые позволили определить три уровня сформированной нравственной установки («обладаете ли Вы знаниями Закона РФ о средствах массовой информации, запрещающий использовать право журналиста на распространение информации с целью опорочить граждан (ст. 51)?»). Процедура обработки результатов осуществлялась методом подсчета алгебраической суммы баллов по каждому нравственному критерию: отрицательное значение свидетельствовало об отсутствии данного критерия нравственных качеств, положительное – о его сформированности.

Результаты полученных данных по обеим группам студентов показали определенную схожесть уровней сформированной профессиональной ответственности, что подвело к необходимости создания для экспериментальной группы особых условий, повышающих уровень искомого качества у журналистов-международников.

На втором этапе в качестве основной технологии, способствующей повышению уровня профессиональной ответственности журналиста-международника, был внедрен элективный курс «Журналист – тебе имя» (36 ч.). Выбранный курс включал специализированные занятия, тренинги, мастер-классы известных российских журналистов, выпускников МГИМО. Студенты контрольной группы не принимали участие в формирующем этапе, не были помещены в специальные условия, что позволило сопоставить результаты с показателями экспериментальной группы.

На третьем этапе с помощью методик, использованных на начальном этапе, был осуществлен сравнительный анализ уровней сформированной профессиональной ответственности экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп, доказавший эффективность комплекса методов, методик и технологий. Наряду с описанными диагностиками были использованы методы табулирования и диаграмм, демонстрирующие существенную динамику формирования профессиональной ответственности; диагностики и математические расчеты В. В. Глинского и В. Г. Ионина. Полученные результаты уровней сформиро-ванности профессиональной ответственности у студентов обеих групп были соотнесены с данными констатирующего этапа. Сравнительный анализ свидетельствовал о количественном (студенты ЭГ составили высокий уровень 65,7 % и 51,0 % КГ, улучшив результат на 14,7 %; количество студентов ЭГ с низким уровнем снизилось и составило 5,3 %, а в КГ таких студентов – 17,6 %) и качественном более высоком осознании будущими журналистами своей гражданской позиции, выражающейся в личностной оценке своих прав и обязанностей как гражданина России и специалиста, работающего за рубежом. Также у многих студентов укрепилась нравственная установка – готовность действовать в соответствии с моральными нормами и принципами в рамках подготовки информационного материала и нераспространения «фейковых новостей»; усиление профессионального упорства и принципиальности как способности журналиста выдерживать трудные ситуации, стойко противостоять неудачам и добиваться результата.

Результаты исследования

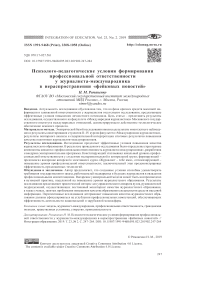

Теоретико-методологический анализ определил логику исследования в виде моделирования процесса профессиональной ответственности у журналистов-международников, представляющего собой взаимосвязанные и взаимообусловленные блоки (рис. 1).

-

I. Теоретико-методологический блок. Первый блок модели предполагал теоретическое обоснование сути и содержания основного концепта исследования – «профессиональную ответственность журналиста-международника», разработку его компонентно-критериального ряда. Для понимания степени разработанности концепта «профессиональная ответственность журналиста-международника» было проведено теоретико-методологическое исследование с привлечением компетентностного (И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, Л. М. Митина и др.), междисциплинарного (А. Г. Грачева, С. Ю. Боруха, Т. М. Давыденко) и технологического (В. П. Беспалько, В. К. Дьяченко, Л. В. Зан-ков, П. Я. Гальперин, И. С. Мелю-хин и др.) подходов. Требования к журналистской профессии и перспективы ее развития были представлены в многочисленных работах И. М. Дзялошин-ского. Одно из требований к развитию профессиональной ответственности перед читателями автор отмечает «желание журналиста активно вмешиваться в жизнь общества, бороться с несправедливостью, быть ближе к читательской аудитории, рассматривать читателей не как фон пассивных наблюдателей, а как участников решения важных воп-росов»18. Формирование и последующее развитие профессиональной

Р и с. 1. Модель процесса повышения профессиональной ответственности у журналистов-международников

F i g. 1. International journalists professional responsibility enhancement model

ответственности журналиста коррелируется с формированием его профессионального мышления, «позволяющего специалисту быть мобильным, критичным, способным быстро адаптироваться к изменяющимся информационным условиям, обеспечивать саморегуляцию поведения и принятие ответственных решений» [16, с. 312]. Критическое мышление журналиста – это всегда вопрос его ответственности перед аудиторией в рамках критической проверки, отбора и сортировки поступающей информации. Мыслительные операции и умение пользоваться ими в ходе деятельности – важные составляющие формирования профессионального мышления журналиста.

Уточнение содержания понятия «профессиональная ответственность журналиста» напрямую влияет на направленность образовательной программы, преобразующей этап исследования и его контент, подбор и внедрение технологий. Проанализировав значитель- ный ряд работ, мы пришли к выводу, что авторы не единодушны в своих дефинициях, хотя есть и общее, что объединяет все исследования: «журналист должен быть честным, принципиальным, бескомпромиссно нести ответственность за предоставленную информацию читателям»19; «профессиональная ответственность журналиста предполагает, что во всех профессиональных ситуациях журналист действует субъективно, согласно собственной этической культуре и нравственной по-зиции»20. А. С. Дерябина отмечает, что «профессиональная ответственность не дает право журналисту сводить личные счеты и использовать СМИ для выражения собственных амбиций» [17, с. 494–507]. Нравственное регулирование журналистской деятельности в настоящее время достаточно институционализировано: «появились сотни этических Кодексов, созданных во многих странах, научные разработки о создании эмоционально-ценностной среды как организации педагогически целенаправленного воздействия на процесс развития нравственных чувств личности» [18, с. 234]. Сегодня активно работают Советы по прессе, регулирующие спорные вопросы, касающиеся нравственной стороны опубликованных материалов СМИ, в крупных медиаизданиях появились должности ньюз-омбудсментов – авторитетных экспертов, обеспечивающих независимую экспертизу текстов и теле-радио-передач.

Современная социокультурная и политическая ситуация в мире выдвигает все новые требования, актуализирующие проблему формирования профессиональной ответственности работников медиасферы еще более остро, чем прежде. Журналист и, в большей степени, журналист-международник несет ответственность за выработку своей системы социально-политических взглядов, совокупности нравственно-мировоззренческих установок к событиям государственного и мирового значения. Командированный редакцией в определенную страну журналист сам решает, какую информацию предоставить в редакцию своего СМИ, поэтому так «важны его личностные качества, этические принципы, честность и преданность профессии, так как он – фактический свидетель гражданских процессов и событий в мире» [19]. Усиление роли личностного фактора в идеальном компетентност-ном портрете успешного специалиста нашло свое отражение в расширении круга педагогических публикациях, исследующих требования работодателей к выпускникам университетов, которые выходят за рамки профессиональных и общекультурных компетенций [20] и связаны с личностным развитием молодых профессионалов. Однако капитализация медиапространства, устремленность изданий к высоким рейтингам, конкуренция на рынке новостей превратили медийные издания из средств массовой информации в средства дезинформации, фабрикующие неправдивые, поддельные новости. Фейковые новости являются угрозой для всего мирового медиапространства, подрывая доверие общественности к профессиональной журналистике и журналистам, что отражено в многочисленных зарубежных публикациях. Вопросам нравственной рефлексии и этического регулирования журналистикой деятельности посвящена работа М. Уолдропа, в которой говорится, что «ответственность журналиста – это ощущение журналистом профессионального долга, понимание и его готовность принять на себя совокупность обязанностей, предписываемых Законами государства, а также действующими этическими Кодексами и программами партий, в которых журналист состоит» [21, с. 34–42].

Уточнив понятие «профессиональная ответственность журналиста-международника», мы пришли к определению ее компонентно-критериального ряда, включающего следующие компетенции и качества личности: сформированность гражданской позиции, наличие нравственной установки и профессиональное упорство. Несомненно, журналист-международник вправе занимать любую позицию относительно тех или иных международных событий, но прежде чем публично поддержать то или иное мнение, он должен серьезно и ответственно обдумать, терпеливо и многократно перепроверить всю информацию. Гражданская позиция тесно связана с наличием нравственной установки журналиста, предполагающей ответственность журналиста перед обществом за правдивость и полноту осведомления читательской аудитории, за те оценки и выводы, которые он делает относительно происходящих событий. Профессиональное упорство заключается в способности различать правдивое и сомнительное, фактологический материал или просто отдельное мнение. Сформированное упорство поможет журналисту-международнику, использующему зарубежные сайты, быть аккуратным и настойчивым в отборе материала, обращаться только к серьезным новостным сайтам, тщательно проверять даты публикаций, имена авторов, предоставивших информацию и многократно проверять ссылки и источники.

-

II. Констатирующий блок пред -полагал выявление начального уровня сформированной профессиональной ответственности у студентов II курса экспериментальной и контрольной групп направления «Журналистика международного профиля», имеющей компонентный критериальный ряд – гражданская позиция, нравственная установка и профессиональное упорство . Для выявления уровня гражданской ответственности мы воспользовались опросником «Гражданская направленность личности» Сме-кала-Кучера (ориентационная анкета Б. Басса), в ходе которой студенты набирали определенные баллы. Таким образом, получены следующие результаты: студенты ЭГ, имеющие высокий уровень сформированной гражданской позиции, значительно увеличили количество студентов в данной категории и составили 48 и 54 % соответственно, средний – 36 и 34 %; низкий – 16 и 12 %.

С целью определения нравствен -ной установки будущего журналиста была применена авторская диагностика «30 неоконченных предложений», «Методика диагностики морально-нрав-ственных особенностей личности» [22]. Важно ли журналисту учитывать тот факт, что все социальные группы нуждаются в правдивой и объективной информации? Где описано содержание профессионального долга современного журналиста? В результате ответов на предложенные вопросы было определено, что к высокому уровню нравственной установки относятся 54,8 % студентов ЭГ и 61 % КГ, к среднему – 28,5 % ЭГ и 25,3 % КГ; к низкому – все остальные студенты – 16,7 % ЭГ и 13,7 % КГ. Для выявления наличия у журналистов профессионального упорства был предложен тест «Упорство»21. В соответствии с проведенным анализом ответов испытуемых были получены следующие результаты: студенты, получившие бóльшее количество баллов (18 % ЭГ и 22 % КГ), были отнесены к высокому уровню; 21 % ЭГ и 28 % КГ – к среднему уровню; к низкому уровню мы отнесли 61 % ЭГ и 50 % КГ. Для большей наглядности мы использовали метод табулирования (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Показатели сформированных уровней основных компонентов профессиональной ответственности у студентов II курса в ЭГ и КГ на констатирующем этапе (2016–2017г.) от 100 %

T a b l e 1. Indicators of the levels of the formed main components of professional responsibility of future journalists in the EG and the CG at the initial stage (2016-2017) from 100 %

Компонент профессиональной ответственности журналиста-международника / Сomponent of professional responsibility of international journalist

|

Уровень / Level |

Гражданская позиция / Civil position |

Нравственная установка / Moral attitude |

Профессиональное упорство / Professional persistence |

|||

|

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

|

|

Высокий / High |

48 |

54 |

54,8 |

61,0 |

18 |

22 |

|

Средний / Average |

36 |

34 |

28,5 |

25,3 |

21 |

28 |

|

Низкий / |

16 |

12 |

16,7 |

13,7 |

61 |

50 |

Low

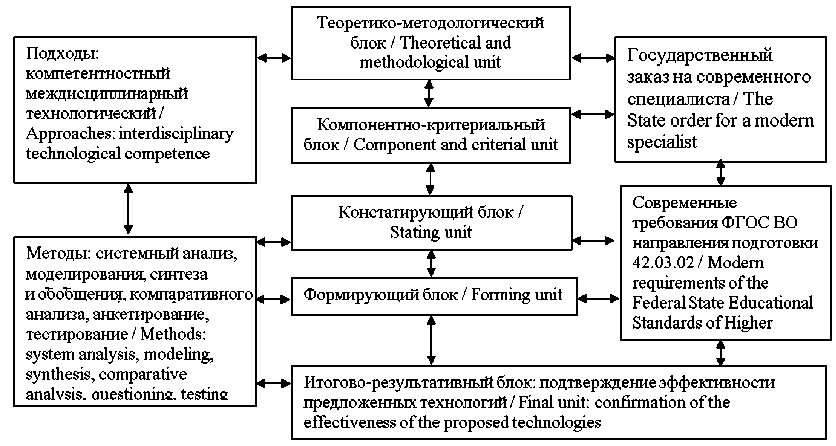

Для определения уровней профессиональной ответственности будущих журналистов мы использовали математические расчеты определения средней величины В. В. Глинского и В. Г. Ионина22, выраженные через следующие габариты:

где X-- величины, для которых исчисляется средняя, x – средняя, где черта сверху свидетельствует о том, что имеет место осреднение индивидуальных значений, f - частота (повторяемость индивидуальных значений признака). Очевидно, что различные средние выводятся из общей формулы степенной средней: при k = 1 – средняя арифметическая гражданской позиции, k = -1 – средняя гармоническая нравственной установки, к = 0 - средняя геометрическая профессионального упорства.

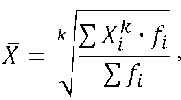

ЭГ: высокий уровень (48,0 + 54,8 + + 18,0) : 3 = 40,3; средний уровень (36,0 + + 28,5 + 21,0) : 3 = 28,5; низкий уровень (16,0 + 16,7 + 61,0) : 3 = 31,2.

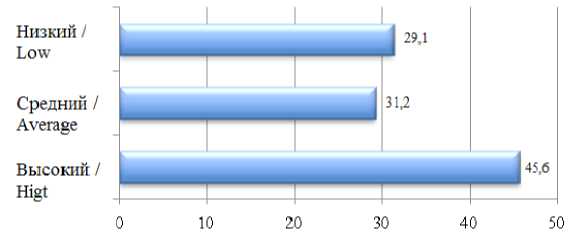

КГ: высокий уровень (54,0 + 61,0 + + 22,0) : 3= 45,6; средний уровень (34,0 + + 25,3 + 28,0) : 3 = 29,1; низкий уровень (12,0 + 13,7 + 50) : 3 = 25,3.

Уровни сформированной профессиональной ответственности мы продемонстрировали с помощью метода диаграмм (рис. 2, 3).

Р и с. 2. Уровни сформированности профессиональной ответственности у будущих журналисты ЭГ на начальном этапе (2016–2017 г.), %

F i g. 2. Levels of maturity of professional responsibility in future EG journalists at the initial stage (2016-2017), %

Р и с. 3. Уровни сформированности профессиональной ответственности у будущих журналисты КГ на начальном этапе (2016–2017 г.), %

F i g. 3. Levels of maturity of professional responsibility among future CG journalists at the initial stage (2016-2017), %

Таким образом, мы пришли к выводу, что необходимо менять педагогическую и дидактическую ситуацию в рамках повышения социальной ответственности журналистов-международников, предложив ряд эффективных технологий и техник. Внедрение в образовательный процесс техник и технологий был осуществлен в рамках следующего преобразующего этапа исследования.

-

III. Формирующий блок предполагал внедрению элективного курса «Журналист – тебе имя» (36 ч.), включающий эффективные познавательно-активные техники и технологии, определяющие профессионально-нравственную деятельность будущих журналистов:

1-е занятие. «Лучшие журналисты мира, на которых нужно равняться» (Б. Вудворд и К. Бернстайн «Washington Post», книга «Вся президентская рать»; Х. Томпсон роман «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», документальный фильм «Фак»; Э. Мэроу, чьи программы привели к отставке сенатора Дж. Маккарти; В. Познер – самый цитируемый журналист, благодаря заявлениям за 2017 г.; А. Боровик, В. Листьев, М. Симоньян – за твердую гражданскую позицию получила российский Орден Дружбы, награду «За профессиональное мужество»; В. Соловьев «Вечер с Вл. Соловьевым», Р. Бабаян, А. Стенин – фотокорреспондент РИА Новости, погиб на востоке Украины).

2-е занятие. Кодекс профессиональной этики журналиста в мире (история создания кодексов этики в странах Западной Европы и США, восточноевропейских странах, Китае, Африке, Латинской Америке).

3-е занятие . «Фейковые новости – как их отличить?» (7 позиций и шагов в определении поддельных новостей).

4-е занятие . Аналитический разбор Кодекса профессиональной этики российского журналиста (Конгресс журналистов России, 1994 г.).

5-е занятие. Встречи с ведущими журналистами-международниками, выпускниками МГИМО (М. Захаровой,

А. Гурновым, В. Медынским, Р. Бабаяном, А. Любимовым, М. Мамаевым).

6-е занятие. Фильмография мировой журналистики. Просмотр и анализ видеоматериалов: «Сладкая жизнь» (La Dolce Vita), Федерико Феллини (1959) c М. Мастрояни; «Плутовство» (Wag the Dog), режиссер Б. Левинсон (1997) с Р. де Ниро и Д. Хоффманом; «Профессия репортер» (Professione: reporter) М. Антониони с Дж. Николсоном (1975); «Журналист» С. Герасимова с Ю. Васильевым и Г. Польских (1967) и др.

7-е занятие . Тренинг личностного роста журналиста-международника (24 ч.), направленный на развитие профессиональной ответственности в профессии, формирование гражданской позиции, настойчивости и упорства.

Результаты преобразующего этапа исследования подтвердили эффективность внедренного элективного курса, ориентированного на формирование у журналистов профессиональной ответственности. Для студентов ЭГ были созданы специальные психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня профессиональной ответственности. Подтверждение эффективности применяемых форм, методов и технологий также изложено в ходе третьего этапа.

-

IV. Итогово-результативный блок выявил окончательные результаты сформированной профессиональной ответственности у студентов IV курсов экспериментальной и контрольной групп направления «Журналистика международного профиля» и подтвердил эффективность предложенного элективного курса. Мы обратились к методикам, использованным на начальном этапе. Подсчитав баллы по методике гражданской позиции, мы получили несколько иную картину: на данном этапе студенты ЭГ демонстрировали более высокие показатели, чем студенты КГ, – 72 и 58 % соответственно; средний уровень – 22 и 32 %; низкий – 6 и 10 %. При сравнении показателей начального и итогового уровней было определено, что количе-

- ство студентов ЭГ с высоким уровнем выросло почти на 24 %, студентов, имеющих на начальном этапе низкий уровень в ЭГ, значительно снизилось с 16 до 6 %.

В отношении нравственной установки будущего журналиста-международника мы также зафиксировали качественное изменение: теперь к высокому уровню нравственной установки были отнесены 81,2 % студентов ЭГ и 65 % КГ; к среднему – 17 % ЭГ и 27 % КГ; к низкому – все остальные студенты – 1,8 % ЭГ и 8 % КГ.

Для выявления итоговых показателей уровня профессионального упорства у студентов ЭГ и КГ снова был привлечен тест «Упорство» Е. П. Ильина, Е. К. Фещенко, продемонстрировавший иные результаты: теперь количество студентов ЭГ составило 44 %, улучшив результат на 26 %; студенты КГ улучшили результат всего на 8 %, со- ставив 30 %; средний уровень – 48 % ЭГ и 35 % КГ; к низкому уровню мы отнесли 8 % ЭГ, улучшив результат на 53 % и 35 % КГ. С помощью математического расчета определения средней величины по расчетам В. В. Глинского и В. Г. Ионина мы выявили итоговый уровень сформированной профессиональной ответственности журналиста-международника.

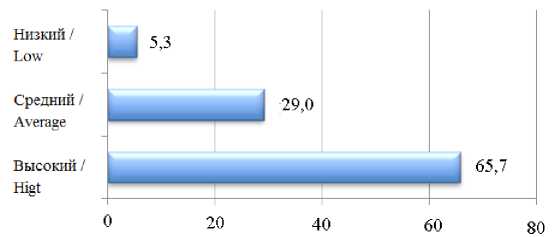

ЭГ: высокий уровень (72,0 + 81,2 + + 44,0) : 3 = 65,7; средний уровень (22,0 + + 17,0 + 48,0) : 3 = 29,0; низкий уровень (6,0 + 1,8 + 8,0) : 3 = 5,3.

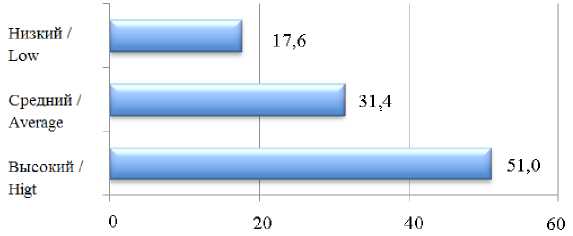

КГ: высокий уровень (58,0 + 65,0 + + 30,0) : 3 = 51,0; средний уровень (32,0 + + 27,0 + 35,0) : 3 = 31,4; низкий уровень (10,0 + 8,0 + 35,0) : 3 = 17,6.

Уровни сформированной профессиональной ответственности мы продемонстрировали с помощью метода диаграмм (рис. 4, 5).

Р и с. 4. Уровни сформированности профессиональной ответственности журналистов ЭГ на заключительном этапе (2017–2018 г.), %

F i g. 4. Levels of maturity of professional responsibility among EG journalists at the final stage (2017-2018), %

Р и с. 5. Уровни сформированности профессиональной ответственности у будущих журналисты КГ на заключительном этапе (2017–2018 г.), %

F i g. 5. Levels of maturity of professional responsibility among СG journalists at the final stage (2017-2018), %

Обсуждение и заключение

Проведенное исследование подтвердило предположение автора о том, что специально созданные психолого-педагогические условия в виде внедрения в образовательную деятельность модели формирования профессиональной ответственности значительно улучшили результат, свидетельствуя о ее эффективности и результативности. Формирующий этап – важный этап внедрения элективного курса «Журналист – тебе имя», действенного прогностического инструмента формирования профессиональной ответственности у журналистов-международников в условиях трансформации понятий о сущности журналистской профессии, обусловленной коммерциализацией, рыночными отношениями и высокой конкурентностью на рынке массмедиа. С привлечением компаративистского метода были сопоставлены итоговые результаты в рамках одной группы – экспериментальной / контрольной. Если на начальном этапе низкий, средний и высокий уровни профессиональной ответственности у студентов ЭГ составлял соответственно 31,2, 28,5 и 40,3 %, то после вовлечения студентов ЭГ в специально созданные психолого-педагогические условия эти показатели составили 5,3, 29,0 и 65,7 % соответственно: теперь студентов, имеющих высокий уровень профессиональной ответственности вырос на 25,4 %, а количество студентов низкого уровня снизилось на 25,9 %. Иное качественное и количественное изменение было зафиксировано среди студентов контрольной группы: на начальном этапе высокий уровень профессиональной ответственности составлял 45,6 %, на заключительном – 51,0 %, улучшив результат только на 5,4 % по сравнению со студентами ЭГ, которые пополнили группы с высоким уровнем на 25,4 %. Если низкий уровень у студентов КГ в начале исследования составлял 31,2 %, то к концу эксперимента – 17,6 %, улучшив результат всего на 13,6 %. В экспериментальной группе студентов с низким уровнем уменьшилось на 25,9

с разницей в 12,3 %. Приведенные данные свидетельствуют об эффективности предложенных механизмов достижения цели и решения поставленных исследовательских задач, доказывающих эффективность предложенных психологопедагогических условий.

Механизмы и способ внедрения модели могут быть воспроизведены в широкой вузовской практике преподавателями, нацеленными на повышение уровня профессиональной ответственности у журналистов-международников и журналистского образования в целом. Полученные результаты представляют практический интерес для управленческого аппарата высших учебных заведений, руководителей подразделений, осуществляющих постоянный мониторинг качества журналистского образования, а также ученых, преподавателей вуза, занятых проблемами повышения качества образования специалистов СМИ. Решение поставленных стратегически важных задач мы напрямую связываем с кадровым и материально-техническим обеспечением факультета международной журналистики МГИМО, делая ставку на практиков журналистов-международников, имеющих бесценный опыт работы в крупных СМИ, проводящих мастер-классы со студентами. Особо значимо было то, чтобы прикладной характер элективного курса и предложенные занятия коррелировались с существующей дисциплинарно-предметной структурой факультета, обеспечивающей подготовку высококомпетентных журналистов международного профиля.

Перспективные исследования детерминант повышения качества журналистского образования и выявленных ключевых профессиональных качеств профессиональной ответственности (гражданская позиция, нравственная установка, профессиональное упорство и принципиальность) должны сделать акцент на углублении нравственной составляющей профессиональной подготовки выпускников, обеспечивающих в будущем создание адекватных условий для деятельности национальных и зарубежных медиахолдингов.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Поступила 31.10.2018; принята к публикации 14.01.2019; опубликована онлайн 28.06.2019.

Об авторе :

Романенко Надежда Михайловна, профессор кафедры педагогики и психологии ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений МИД России» (119454, Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 76), доктор педагогических наук, профессор, ORCID: 0000-0002-8706-6912, Researcher ID: F-2458-2017,

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи .

Список литературы Психолого-педагогические условия формирования профессиональной ответственности у журналиста-международника в нераспространении "фейковых новостей"

- Касаткин П. И., Силантьева М. В. Антропологический аспект глобальных моделей образования: поиски и решения // Полис. Политические исследования. 2017. № 6. С. 137-149. 10.17976/ jpps/2017.06.10 DOI: 10.17976/jpps/2017.06.10

- Елисеева Ю. А., Тенхунен П. Ю. Образовательная программа «Медиакоммуникации»: отечественный и зарубежный опыт реализации // Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 4. С. 468-483. DOI: 10.15507/1991-9468.085.020.201604.468-483

- Баранова Е. А. Новые журналистские компетенции в условиях медиаконвергенции: мифы и реальность // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Литературоведение, журналистика. 2017. Т. 22, № 1. С. 177-188. DOI: 10.22363/2312-9220-2017-22-1-177-188

- Вартанова Е. Л. СМИ и журналистика в пространстве постиндустриального общества [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2009. No. 2. URL: https://clck.ru/Fhsnv (дата обращения: 20.04.2019).

- Новикова Т. Е. Коммерциализация отечественной журналистики как важный фактор ее развития // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 2. С. 232-236. URL: http:// www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/19931778_2017_-_2_unicode/36.pdf (дата обращения: 06.07.2018).

- Федотова О. В. Интеграционная коммуникативистика и преференции духовно-ценностных ориентаций аудитории региональных СМИ // Интеграция образования. 2014. Т. 18, № 1. С. 59-63.

- DOI: 10.15507/Inted.74.018.201401.059

- Прокофьев А. В. Этика и профессионализм в современном университете // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Философия. 2016. № 3. С. 51-59. URL: http://journals.rudn.ru/ philosophy/article/view/14048 (дата обращения: 20.08.2018).

- Allcott H., Gentzkow M. Social Media and Fake News in the 2016 Election // Journal of Economic Perspectives. 2017. Vol. 31, No. 2. Pp. 211-236.

- DOI: 10.1257/jep.31.2.211

- Баканов Р. П. Обучение студентов критическому анализу медиатекстов как социальный заказ в сфере журналистики // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. 2010. № 5. С. 44. URL: http://vuit.ru/vestnik/detail.php?ID=15880 (дата обращения: 20.08.2018).

- Габдулхаков В. Ф., Башинова С. Н. О стратегиях обучения в высшей школе // Известия Российской академии образования. 2017. № 1. С. 48-54. URL: http://www.mpsu.ru/sites/default/files/files/ pub/iz_rao_n1_17site.pdf (дата обращения: 02.06.2018).

- Фролова Т. И. Технологии социальной журналистики: опыт систематизации источников информации // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. 2015. № 4. С. 57-64. URL: http:// http://http://vuit.ru/vestnik/list.php?SECTION_ID=1074 (дата обращения: 11.09.2018).

- Bertrand C. J. Media Ethics & Accountability Systems. New Brunswick & London: Transaction Publishers, 2015. 164 р.

- Ward S. J. A. The Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and Beyond. Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press, 2006. URL: http://mediamorals.org/the-invention-of-journalism-ethics-the-path-to-objectivity-and-beyond-mcgill-queens-studies-in-the-history-of-ideas (дата обращения: 11.09.2018).

- Стриелковски В., Киселева Л. С., Попова Е. Н. Детерминанты качества университетского образования: мнение студентов // Интеграция образования. 2018. Т. 22, № 2. С. 220-236.

- DOI: 10.15507/1991-9468.091.022.201802.220-236

- Богдановская И. М. Медиакоммуникация // Universum: Вестник Герценовского университета. 2011. № 8. С. 79-80. URL: https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/2/2011_8/ bogdanovskaya_08_11_77_80.pdf (дата обращения: 07.10.2018).

- Маралов В. Г. Приобретение или избавление: проблема выборастудентами стратегий самосовершенствования // Интеграция образования. 2017. Т. 21, № 3. С. 477-488.

- DOI: 10.15507/19919468.088.021.201703.477-488

- Дерябина А. С. Отношение к агрессии журналистов различных средств массовой информации // Вопросы теории и практики журналистики. 2016. Т. 5, № 3. С. 494-507.

- DOI: 10.17150/2308-6203.2016.5(3).494-507

- Фурсова В. В. Качество образования как фактор повышения конкурентоспособности университетского образования: зарубежный опыт и российские реалии // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 1. С. 234-238. URL: http://www.vestnykeps.ru/0115/53.htm (дата обращения: 11.08.2018).

- Машарова Т. В., Сахаров В. А., Сахарова Л. F. Роль социальной микросреды в духовно-нравственном воспитании молодежи как предмет осмысления в педагогике русского зарубежья (1920-1930-е гг.) // Интеграция образования. 2018. Т. 22, № 3. С. 569-581.

- DOI: 10.15507/19919468.092.022.201803.569-581

- Tikhonova E., Raitskaya L. An Overview of Trends and Challenges in Higher Education on the Worldwide Research Agenda // Journal of Language and Education. 2018. Vol. 4, Issue 4. Pp. 4-7.

- DOI: 10.17323/2411-7390-2018-4-4-4-7

- Waldrop M. The Genuine Problem of Fake News // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States ofAmerica. 2017. Vol. 114, Issue 48. С. 12631-12634.

- DOI: 10.1073/pnas.1719005114

- Саранцев F. И. Современные методы исследования в предметных методиках // Педагогика. 2015. № 6. С. 25-32. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23999269 (дата обращения: 07.10.2018).