Психолого-педагогические условия повышения уровня подготовки студентов военного вуза по гуманитарной дисциплине

Автор: Уханов К.А., Цветков А.В.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 12 (42), 2018 года.

Бесплатный доступ

Педагогическая наука на современном этапе ее развития большое внимание уделяет такому направлению совершенствования образовательного процесса, как инновации, являющиеся одним из условий повышения качества подготовки специалистов [5]. Инновационные идеи, посвященные разработке новых методов, приемов и форм обучения и воспитания, широко распространены не только в гражданских, но и в военных вузах [8].

Технические и военные специальности, имитационные методы обучения, мотивация

Короткий адрес: https://sciup.org/140272727

IDR: 140272727

Текст научной статьи Психолого-педагогические условия повышения уровня подготовки студентов военного вуза по гуманитарной дисциплине

В общем случае инновация – это результат творческой деятельности, направленной на разработку новых методов, технологий, внедрение новых организационных форм деятельности и т.п. [2].

По мнению А.М. Герасимова и И.П. Логинова, внедрение инноваций в образовательный процесс предметно должно проявляться в моделировании профессиональной деятельности, в развитии профессиональных способностей обучающихся в интерактивной форме и в совершенствовании качества учебно-воспитательного процесса [3; 9].

Для современных студентов использование классических форм и методов работы на лекционных и практических занятиях не всегда приводит к ожидаемому результату, что побуждает преподавателя к поиску инновационных и в то же время методически выверенных способов передачи и закрепления знаний [7]. Одним из таких подходов является передача информации с помощью мультимедийных технологий.

Особое значение применения мультимедийных технологий приобретает в преподавании гуманитарных дисциплин в техническом или военном вузе. Указанные дисциплины чаще всего воспринимаются студентами как «легкие» или «ненужные», что плохо сказывается на мотивированности в изучении таких наук, как философия, история, социология, политология и др. Так, использование мультимедийных технологий на лекционных и семинарских занятиях по политологии имеет существенные методические преимущества, позволяет решать основные задачи обучения в современных условиях. При этом наибольшую роль в самостоятельной работе студентов играют именно практические, семинарские занятия [7].

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонент обучаемого.

Сегодня мультимедиа-технологии — это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса. В совершенствовании программного и методического обеспечения, материальной базы, а также в обязательном повышении квалификации преподавательского состава видится перспектива успешного применения современных информационных технологий в образовании.

Мультимедиа-технологии интегрируют в себе мощные распределенные образовательные ресурсы, они могут обеспечить среду формирования и проявления ключевых компетенций, к которым относятся в первую очередь информационная и коммуникативная. Мультимедиа -это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного программного обеспечения с использованием современных технических и программных средств, они объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении. Имеющиеся программные продукты, в том числе готовые электронные учебники и книги, а так же собственные разработки позволяют учителю повысить эффективность обучения.

Целый ряд авторов, в частности В.С. Кукушкин [6], считают, что любая педагогическая технология должна отвечать некоторым основным методологическим требованиям (критериям технологичности).

-

• Каждой педагогической технологии должна быть присущая опора на определенную научную концепцию, которая содержит философское, психологическое, дидактичное и социально-педагогическое обоснование достижение образовательной цели.

-

• Педагогической технологии должны быть присущи все признаки системы: логика процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность.

-

• Возможность диагностического возложения, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапную диагностику, варьирование средствами и методами с целью коррекции результатов.

-

• Современные педагогические технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными за результатами и оптимальными за расходами, гарантировать достижение определенного стандарта образования.

-

• Возможность использования (повторение, воссоздание) педагогической технологии в других идентичных образовательных заведениях, другими субъектами.

-

• Визуализация, которая характерна для отдельных технологий, предусматривает использование аудиовизуальной и электронной техники, а также конструирование и применение разнообразных дидактичных материалов и оригинальных наглядных пособий.

Так, выделены, основные способы и формы использования мультимедийных средств на семинарах по политологии:

-

• Мультимедиа можно использовать для иллюстрации рассматриваемых в рамках темы проблем, демонстрируя различные схемы, таблицы, символы, рисунки и фотографии.

-

• Современные технические возможности позволяют демонстрировать и более сложный видеоматериал (репортаж с массового митинга или демонстрации, с избирательного участка, что визуализирует теоретическое содержание).

-

• Используя мультимедиа можно давать студентам задания для самостоятельного выполнения (заполнить пустующие графы таблицы или закончить схему, изображение которой выводится на экран).

-

• При достаточном техническом оснащении и доступе к сети Интернет можно работать с информацией различных сайтов прямо на занятии.

-

• Мультимедиа могут быть использованы для контроля качества знаний, для тестирования или решения рубежных и итоговых заданий, а также для самоконтроля.

Данное исследование проводилось с участием 120 студентов ВВУЗа мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет. Выборка респондентов была разделена на шесть групп, основываясь на учебной специальности (по 20 человек в каждой): 1) транспортные средства специального назначения; 2) стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение; 3) применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения; 4) специальные радиотехнические системы; 5) «Биология» профиль подготовки «Кинология»; 6) тыловое обеспечение.

Исходя из теоретического обоснования, для проведения в данном исследовании формирующего эксперимента со студентами различных специальностей был выбран один из общеобразовательных предметов, преподаваемых на 2 курсе. В связи с тем, что в данном исследовании было выявлено, что доминирующим стилем познания у студентов всех специальностей является аккомодационный стиль, а наименее выраженным - ассимилирующий стиль познания, то было принято решение, чтобы исключить прямое влияние одного из стилей познания, в связи с более выраженным характером у студентов определенных специальностей, в качестве предмета, по которому будет отслеживаться успеваемость, выбрать курс «Политология».

В течение семестра в контрольной группе студентов курс «Политология» проводился по обычной учебной программе, а в экспериментальной группе - в учебную программу были включены инновационные технологии обучения.

В данной учебной программе были реализованы две активные формы обучения: неимитационная и имитационная. К первой группе относятся, в частности, семинары, особые виды лекций (проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция пресс-конференция), дискуссия, самостоятельная работа с литературой и т.п.

Вторую группу методов обучения - имитационные методы -подразделяют на игровые и неигровые. Неигровыми активными методами могут быть коллективная мыслительная деятельность, решение ситуационных задач и пр. Среди игровых методов обучения - игровое проектирование, дидактические игры, деловые игры и т.п.

Использовать имитационные (как игровые, так и неигровые) формы обучения политологии в ВВУЗах целесообразно, так как они дают возможность студентам легче освоить материал, активно включаясь в процесс обучения [1].

К тому же, у студентов, получающих специальности «Стрелковопушечное, артиллерийское и ракетное вооружение», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» и

«Биология» профиль подготовки «Кинология», объединили в экспериментальную группу, в которой семинарские занятия проходили с использованием следующих инновационных технологий:

-

1. кейс-метод «Равенство»;

-

2. кейс-метод «Конституция РФ»;

-

3. кейс-метод «Структура органов государственной власти»;

-

4. дидактическая игра «Умники и умницы»;

-

5. дидактическая игра «Выборы»;

-

6. дидактическая игра «Политические дебаты»;

-

7. семинар-диспут «Особенности западных и восточных политических культур»;

-

8. имитационная игра «Политические партии, группы давления и общественные движения»;

-

9. аудиторно-групповая работа;

-

10. эссе;

-

11. презентация и групповое обсуждение;

-

12. проблемный семинар по теме «Политический режим и основные факторы, определяющие его характер».

Таким образом, для обеспечения эффективности и прикладной результативности усвоения учебных материалов используются в качестве самодостаточных дидактические и ролевые игры, кейс-методы, а также разбор подготовленных студентами эссе и презентаций. В ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются демонстрационные материалы с помощью компьютерных технологий. В целом, интерактивные формы проведения занятий составляют не менее 50% от общего числа аудиторных занятий.

Контроль качества знаний студентов осуществлялся с помощью рейтинговой оценки системы знаний, которая предполагает систему накопления условных единиц (баллов) знаний в течение всего аттестуемого периода. Рейтинговая система не только выступает как контроль над знаниями, но и как средство управления профессиональноличностным развитием студентов, так как создает выгодные условия для учета индивидуальных особенностей студента, содействует систематическому усвоению знаний, а, следовательно, растет заинтересованность и успешность студента, что делает процесс обучения более эффективным.

Для выявления сдвигов после проведения формирующего эксперимента, успеваемость студентов была замерена как до эксперимента, так и после него, по многобалльной системе [4] от 0 до 100 баллов. Модульно-рейтинговая система обучения и его оценки качества способствует созданию продуктивной образовательной среды, предоставляющей студентам возможности для самореализации в процессе образовательной деятельности, результатом которой является создание внешних (объективных) и внутренних (субъективных) образовательных продуктов [10].

Первый замер успеваемости был проведен после одного месяца традиционного обучения, как в контрольной, так и в экспериментальной группе, и только после этого, в экспериментальной группе был запущен проект обучения «Политологии» с применением инновационных технологий обучения.

■ отлично ■ хорошо ■ удовлетворительно

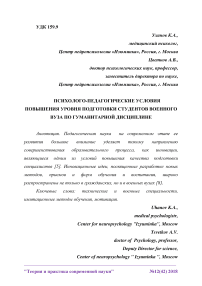

Рисунок 1 – Процентное распределение успеваемости у студентов экспериментальной группы до и после формирующего эксперимента

Как видно из рисунка 1, в экспериментальной группе после обучения курса «Политологии» с применением инновационных технологий обучения, количество студентов с удовлетворительной успеваемостью сократилось на 7%, количество студентов с хорошей успеваемостью по данному предмету сократилось на 3%, но при этом количество студентов с отличной успеваемостью возросло на 10%.

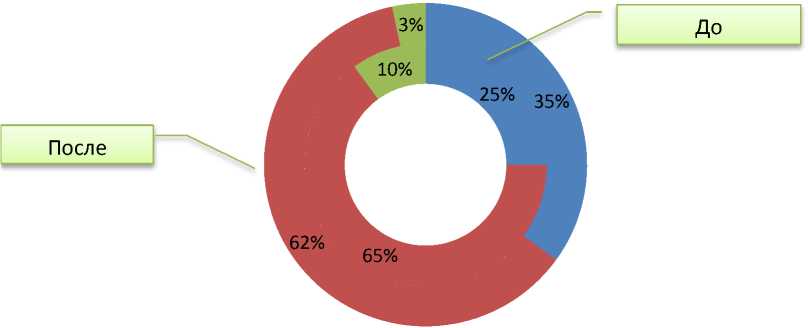

Рисунок 2 – Процентное распределение успеваемости у студентов контрольной группы до и после формирующего эксперимента

В отличие от них, студенты из контрольной группы таких изменений в успеваемости не продемонстрировали: количество студентов с отличной успеваемостью увеличилось на 1%, количество студентов с хорошей успеваемостью сократилось на 1%, а студентов с удовлетворительной успеваемостью осталось то же количество.

Сравнение успеваемости показало, что до обучения студентов экспериментальной группы по инновационным технологиям, успеваемость респондентов экспериментальной и контрольной групп значимо не различалась (U=1694 при р=0,58), а вот после проведения обучения с применением инновационных методов обучения, было выявлено, что успеваемость у студентов экспериментальной группы значимо стала выше, чем у студентов контрольной группы (U=1219,5 при р=0,002).

Также исследуя полученные результаты, было проведено сравнение успеваемости до и после обучения у студентов экспериментальной и контрольной групп с различным стилем познания.

Таблица 1 – Результаты сравнения успеваемости до и после формирующего эксперимента у студентов с различным стилем познания

|

Стиль познания |

T |

Z |

p |

|

контрольная |

|||

|

дивергентный |

84 |

0,44 |

0,65801 |

|

ассимилирующий |

1* |

2,20 |

0,02799 |

|

конвергентный |

62 |

0,31 |

0,75637 |

|

аккомодационный |

54 |

1,37 |

0,17012 |

|

экспериментальная |

|||

|

дивергентный |

0* |

3,41 |

0,00066 |

|

ассимилирующий |

3* |

2,50 |

0,01252 |

|

конвергентный |

3* |

3,36 |

0,00078 |

|

аккомодационный |

6* |

3,58 |

0,00034 |

Примечание: * отмечены значимые T-критерии

Как было обнаружено (таблица 1), в экспериментальной группе, вне зависимости от стилей познания, были выявлено значимое повышение уровня успеваемости студентов по курсу «Политология». В контрольной группе, значимое повышение успеваемости было выявлено только у студентов с ассимилирующим стилем познания (T=1 при р=0,03).

Вывод: использование инновационных методов обучения, в которых учтены особенности всех стилей познания и особенностей развития зрительно-пространственного гнозиса будет способствовать повышению уровня успеваемости студентов по курсу «Политология». Применение обычных методов обучения будет способствовать повышению успеваемости только у студентов с ассимилирующим стилем познания, т.е. студенты с таким стилем познания, способны к эффективному освоению предмета «Политология», даже при отсутствии инновационных технологий в процессе обучения.

Список литературы Психолого-педагогические условия повышения уровня подготовки студентов военного вуза по гуманитарной дисциплине

- Асанова Н.И., Дуванская М.К., Киприянова М.А., Смольников С.Н., Колесниченко М.Б., Лазукова Е.А., Разинская В.Д., Рахимова Е.А. Социология и политология: Учебно-метод. пособие. - Пермь: Перм. нац. исслед. политехн. университет, 2012. - 57 с

- Булыгин Ю.Е. Организация социального управления (основные понятия и категории). Словарь справочник. - М.: «Контур», 1999. - 254 с.

- Герасимов А.М., Логинов И.П. Инновационный подход в построении обучения: Учеб. пособие. М.: АПКиПРО, 2001. - 64 с.

- Ефремова Ж.Д. Рейтинговая технология управления обучением / Ж.Д. Ефремова. - Труды 6-й международной научно-практической Интернет-конференции «Преподаватель высшей школы в XXI веке». Сборник 6. - Часть I. - Ростов н/Д.: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2008. - С. 270-275.

- Коровин В.М. Система профессионального становления офицеров в военных вузах: Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Воронеж, Воронежский государственный университет, 2002. - 368 с.

- Кукушкин В.С. Педагогические технологии / В.С. Кукушкин и др. - 2004. - 304 с.

- Лясина И.Ю., Лясин Д.Н. Применение мультимедийных технологий на семинарских занятиях по политологии // Известия волгоградского государственного технического университета. - 2010. - № 7. - Т. 8. - С. 126-129.

- Образцов П. И., Косухин В. М. Дидактика высшей военной школы: Учебное пособие. - Орел: Академия Спецсвязи России, 2004. - 317 с.

- Ромашин В.Н. Требования, предъявляемые к офицерским кадрам, и пути повышения качества военно-профессиональной подготовки курсантов // Омский научный вестник. - 2009. - № 1-75. - С. 133-137.

- Шхацева К.Л. Модульно-рейтинговая система оценки качества обучения студентов вуза в условиях продуктивного образовательного процесса: Дис.. канд. пед. наук: 13.00.01: Москва, 2005. - 167 c.