Психолого-педагогические условия совершенствования подготовки специалистов в военном вузе

Автор: Карякин Вячеслав Борисович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 12, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты пилотажного эксперимента по обоснованию необходимости разработки критериев профессионального отбора и рационального распределения кандидатов на обучение в военном институте по специальностям среднего профессионального образования. Данные исследования показали, что уровень развития предварительно выявленных профессионально важных качеств влияет на успешность обучения будущих военных специалистов. Оценка таких качеств у кандидатов на обучение в военном вузе поможет разработать критерии рационального распределения кандидатов на обучение по направлениям специализации и спрогнозировать успешность освоения курсантами специальностей.

Профессионально важные качества, профессиональный психологический отбор, рациональное распределение, критерии профессиональной пригодности, успешность обучения, корреляционный анализ, кластерный анализ, курсант, военный вуз

Короткий адрес: https://sciup.org/14937251

IDR: 14937251 | УДК: 159.9:377:378.6

Текст научной статьи Психолого-педагогические условия совершенствования подготовки специалистов в военном вузе

На современном этапе общество находится на такой стадии своего развития, когда общественный прогресс не может осуществляться вне прогресса личности специалиста любой отрасли и совершенствования его профессионально важных качеств. Как никогда раньше, в современных условиях возросло значение профессиональной подготовленности и компетентности военных кадров при решении ответственных задач по обороне государства.

Для успешного овладения воинской специальностью и последующей успешной деятельности на всем протяжении службы курсанты военных институтов должны обладать не только достаточно высокими моральными и профессиональными качествами, хорошим здоровьем, но и развитыми психологическими и психофизическими данными: нервно-психической устойчивостью, выносливостью, высокой работоспособностью в экстремальных условиях. Профессиональный психологический отбор предполагает систему мер, способствующих зачислению в военный институт кандидатов, у которых должны оптимально сочетаться конкретные функциональные данные, важные для предстоящей воинской деятельности, с моральными, социально-психологическими, психофизиологическими и другими особенностями личности. Правильно организованный профессиональный психологический отбор дает возможность при всех остальных равных условиях с наибольшей эффективностью решать задачи по подготовке высококвалифицированных военных специалистов [1].

Профессиональный психологический отбор в военные вузы построен и функционирует на основе известных принципов: научной обоснованности, комплексности, группирования специальностей, практичности, динамичности, активности. Решение вопроса о профессиональной пригодности для военной службы основывается на обобщении всей имеющейся информации о человеке, в том числе и сведений, которые плохо поддаются формализации (биографические данные, мотивация, стилевые особенности и т. д.). Количественные критерии, рассчитанные на основе тестовых показателей, имеют рамочный характер.

По результатам проведенного обследования выносится одно из четырех заключений о профессиональной пригодности кандидата на обучение (рекомендуется в первую очередь, рекомендуется, рекомендуется условно, не рекомендуется), которое приобщается к его личному делу и направляется в институт. Казалось бы, проблема профессионального отбора решена. Однако опыт работы с кандидатами, поступающими в военный вуз, показал, что проблемы все-таки существуют. Несмотря на то что критерии профессиональной пригодности для службы в военных вузах разрабатывались с позиций системного подхода, в них, на наш взгляд, не в должной мере отражена специфика деятельности по направлению подготовки, а именно специфические качества специалиста конкретной воинской должности. Для того чтобы учитывать эти качества, их необходимо выявить в ходе профессиографических исследований, а затем оценить у кандидатов на обучение с помощью разработанного диагностического инструментария [2]. Немаловажным является и тот факт, что не все кандидаты, поступающие в военный вуз на обучение по программам среднего профессионального образования, четко знают, какую специальность они хотят освоить. В таких условиях актуальной является задача рационального распределения кандидатов на обучение с учетом их психофизиологических и психологических особенностей на основе разработанных для каждой специальности критериев.

В ходе теоретического этапа нами были проанализированы подходы к отбору и рациональному распределению по направлениям специализации кандидатов на обучение в военных образовательных учреждениях, правовые основы проведения мероприятий по рациональному распределению кандидатов на обучение, результаты профессиографических исследований должностей некоторых специалистов.

Для уточнения гипотезы о влиянии профессионально важных качеств на успешность овладения профессией в ходе экспериментального этапа исследования нами была выполнена оценка уровня развития некоторых профессионально важных качеств курсантов и рассчитана степень их влияния на успешность обучения методами математической статистики. С этой целью были проведены: психологический анализ деятельности специалистов для выявления общих для всех профессионально важных качеств, экспертная оценка профессионально важных качеств специалистов среднего звена (с участием в качестве экспертов наиболее опытных в данной специальности сотрудников), подбор методик для выявления и оценки выделенных качеств у курсантов, выбор критериев успешности обучения, экспериментальная проверка предварительно выявленных профессионально важных качеств (установление связи между выраженностью выделенных индивидуально-психологических качеств и успешностью обучения курсантов с помощью корреляционного анализа и непараметрических методов математической статистики).

Пилотажный этап включал:

-

- тестирование выборки курсантов с использованием комплектов тестов из восьми методик;

-

- формирование базы данных, содержащей показатели успешности деятельности курсантов, а именно оценок, полученных ими при поступлении в институт и в ходе трех экзаменационных сессий (всего 42 показателя, объединенные в пять блоков);

-

- математико-статистическую обработку результатов. В ходе анализа данных получены значимые (p < 0,05) корреляционные связи как между показателями выделенных блоков внешнего критерия, так и между показателями тестов и средними оценками за блок, что позволяет продолжить исследование, предварительно скорректировав комплект тестов с учетом полученных результатов и рекомендаций руководящих документов по организации и проведению психологического обследования.

Изучение деятельности военнослужащих осуществлялось путем анализа соответствующей литературы и документации (отчетов о научно-исследовательских работах, проведенных в военных вузах). В результате анализа литературных источников был составлен перечень психологических качеств, свойств, состояний. Параллельно с психологическим анализом деятельности и независимо от него первоначальное выявление профессионально важных качеств проводилось также методом экспертных оценок. В итоге были предварительно выявлены индивидуально-психологические качества, профессионально важные для всех специалистов. Это: сила и выносливость нервной системы, концентрация внимания, оперативная память, способность к сложнокоординированным действиям, пространственное воображение, активность и гибкость мышления, сообразительность, а также нервно-психическая устойчивость. Последняя в данном случае трактовалась как отсутствие фрустрированности, агрессивности, ригидности и наличие признаков позитивного отношения к себе и миру.

На следующем этапе работы нами осуществлялся подбор методик [3], предназначенных для оценки выделенных индивидуально-психологических качеств (табл. 1).

Таблица 1 – Индивидуально-психологические качества военного специалиста и методики их выявления

|

№ п/п |

Индивидуально-психологическое качество |

Психодиагностическая методика |

|

1. |

Сила и выносливость нервной системы |

Теппинг-тест |

|

2. |

Концентрация внимания |

Корректурная проба Бурдона-Анфимова |

|

3. |

Оперативная память |

Слухоречевая память |

|

4. |

Способность к сложнокоординированным действиям и пространственное воображение |

Линеограмма 1 |

|

Линеограмма 2 |

||

|

5. |

Оперативная память |

Оперативная память |

|

6. |

Активность, гибкость мышления, сообразительность |

Установление закономерностей |

|

7. |

Отсутствие фрустрированности |

Самооценка фрустрированности |

|

8. |

Отсутствие агрессивности |

Самооценка агрессивности |

|

9. |

Отсутствие ригидности |

Самооценка ригидности |

Для экспериментальной проверки профессионально важных качеств был определен критерий успешности обучения курсантов. Оценка успешности обучения или эффективности практической деятельности специалиста является одним из показателей целесообразности использования его по данной специальности. К сожалению, на практике достаточно трудно выделить объективный внешний критерий, по которому можно было бы сделать такую оценку. Успешность обучения нами оценена по результатам текущей успеваемости курсантов за три семестра. Все оценки сгруппированы в пять условных блоков: военно-профессиональный, математический, физической культуры, гуманитарный, общепрофессиональный. В каждый блок вошло от трех до восьми оценок.

В результате все курсанты были разделены на три условные группы: «успешные» – средняя оценка за блок больше или равна 4; «неуспешные» – средняя оценка за блок меньше или равна 3,5; остальные – «среднеуспешные». Распределение выборки показано в таблице 2.

Таблица 2 – Распределение экспериментальной выборки курсантов по критерию успешности обучения

|

Наименование блока |

Количество курсантов |

||

|

успешных |

среднеуспешных |

неуспешных |

|

|

Военно-профессиональный |

70 |

18 |

47 |

|

Математический |

73 |

32 |

30 |

|

Физической культуры |

69 |

20 |

46 |

|

Гуманитарный |

96 |

23 |

16 |

|

Общепрофессиональный |

43 |

42 |

50 |

На следующем этапе была проведена экспериментальная проверка предварительно выявленных профессионально важных качеств. Эксперимент заключался в установлении связи (или отсутствии таковой) между уровнем развития выявленных качеств у будущих специалистов и оценкой эффективности их деятельности (в нашем случае – с оценкой их учебной деятельности).

В ходе математико-статистической обработки результатов тестирования применялся корреляционный анализ [4]. Расчеты проводились с использованием пакета Statgraphics Plus for Windows.

В процессе математико-статистической обработки получены достоверные связи (значение коэффициентов корреляции r при уровне значимости p ≤ 0,05) между следующими оценками за блок и показателями тестов:

-

– средней оценкой за математический блок и показателем теста «Линеограмма 2» (r = 0,28);

-

– средней оценкой за военно-профессиональный блок и показателем теста «Установление закономерностей» (r = 0,33);

-

– средней оценкой за гуманитарный блок и показателем теста «Слухоречевая память» (r = 0,33);

-

– средней оценкой за общепрофессиональный блок и показателем:

– теста «Линеограмма 1» (r = 0,27);

– теста «Линеограмма 2» (r = 0,28);

– опросника «Фрустрированность» (r = –0,25).

Кроме корреляционного анализа, в качестве дублирующего метода использовался непараметрический критерий Фишера [5]. С целью его применения вся выборка по результатам тестирования также была разделена на три условные группы: высокий уровень – 7–10 стенов; средний уровень – 5–6 стенов; низкий уровень – 1–4 стена (табл. 3).

Таблица 3 – Распределение экспериментальной выборки по результатам тестирования

|

Показатель теста |

Количество курсантов |

|||

|

Высокий уровень |

Средний уровень |

Низкий уровень |

Всего |

|

|

Корректурная проба Бурдона-Анфимова (ВА) |

17 |

52 |

28 |

97 |

|

Теппинг-тест: – количество точек в первом квадрате (t1) – количество точек в шести квадратах (Tep) |

61 51 |

11 20 |

46 47 |

118 118 |

|

Слухоречевая память (Sluh) |

44 |

48 |

19 |

111 |

|

Линеограмма 1 (L1) |

54 |

6 |

10 |

70 |

|

Линеограмма 2 (L2) |

21 |

13 |

43 |

77 |

|

Оперативная память (Op_P) |

3 |

8 |

8 |

19 |

|

Установление закономерностей (UZ) |

16 |

20 |

4 |

40 |

|

Самооценка фрустрированности (Frustr) |

77 |

38 |

16 |

131 |

|

Самооценка агрессивности (Agres) |

45 |

6 |

80 |

131 |

|

Самооценка ригидности (Rigid) |

67 |

13 |

51 |

131 |

Для расчета критерия Фишера выборка была распределена по результатам тестирования и по результатам успешности обучения. С целью повышения достоверности результатов (за счет увеличения численности групп) в группу «неуспешных» по блоку были отнесены как «неуспешные», так и «среднеуспешные» курсанты. Полученные значения критерия Фишера приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Значения критерия Фишера

|

Показатель теста |

Значение критерия Фишера по блоку |

||||

|

военно-профессиональному |

математическому |

физической культуры |

гуманитарному |

общепрофессиональному |

|

|

BA |

0,91 |

1,15 |

1,61 |

0,44 |

0,37 |

|

t1 |

0,25 |

1,15 |

0,15 |

1,15 |

0,53 |

|

Tep |

0,82 |

1,27 |

0,97 |

2,75 |

0,15 |

|

L1 |

2,86 |

0,98 |

0,91 |

0,77 |

2,15 |

|

L2 |

1,15 |

2,06 |

0,63 |

0,35 |

2,24 |

|

Op_P |

0,88 |

0,88 |

2,69 |

1,71 |

2,32 |

|

Sluh |

1,58 |

0,69 |

0,43 |

1,84 |

1,24 |

|

UZ |

2,81 |

2,81 |

3,50 |

2,45 |

2,12 |

|

Agres |

0,06 |

0,63 |

0,63 |

0,56 |

0,88 |

|

Frustr |

1,08 |

1,13 |

2,11 |

0,78 |

2,49 |

|

Rigid |

0,31 |

0,56 |

1,77 |

1,10 |

0,98 |

Примечание: жирным шрифтом выделены значения критерия с уровнем значимости р ≤ 0,05

Анализ результатов, полученных этими методами, подтвердил гипотезу о различии успешности обучения в группах с различными уровнями развития тех или иных качеств курсантов.

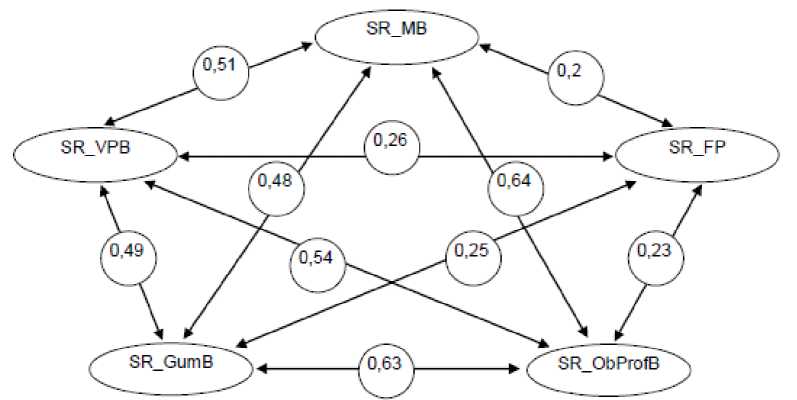

Кроме этого, анализ полученных корреляционных связей между блоками (рис. 1) позволяет судить о достаточно тесной связи, существующей между ними.

Рисунок 1 – Сила и направление корреляционных связей между блоками обучения

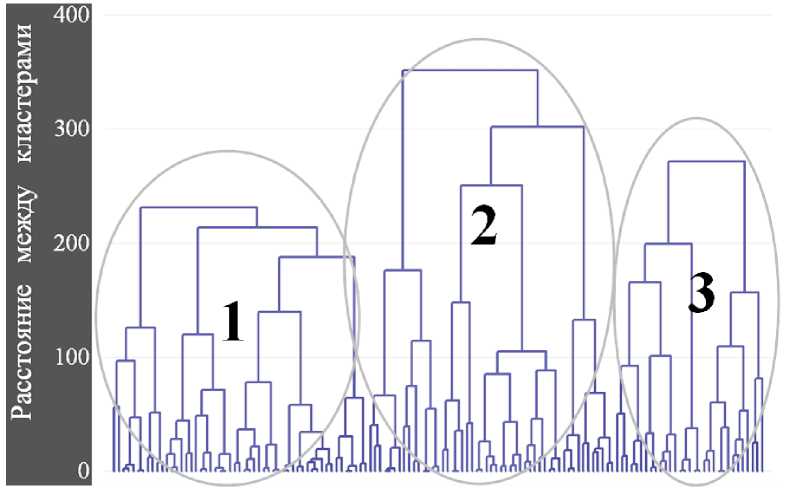

В связи с этим была предпринята попытка создания на основе всех блоков интегрального критерия, характеризующего успешность деятельности курсантов. Для решения поставленной задачи использовался кластерный анализ [6].

Расчеты были реализованы при помощи процедуры Special / Multivariate Methods / Cluster Analysis, входящей в Statgraphics Plus for Windows с использованием метода Варда (Ward’s Method). При использовании кластерного анализа всегда необходимо осознавать, что итоговый результат является лишь одним из возможных и его необходимо сравнить с аналогичными результатами, полученными с применением других комбинаций метрик, алгоритмов объединения и т. д., а также с использованием других методов анализа данных.

Полученная в ходе кластерного анализа дендрограмма позволила сделать вывод о возможности выделения на данном этапе исследования трех условных групп успешности курсантов (рис. 2).

Рисунок 2 – Дендрограмма кластеризации выборки испытуемых методом Варда

Распределение экспериментальной выборки по кластерам показано в таблице 5.

Таблица 5 – Распределение экспериментальной выборки по кластерам

|

Кластер |

Количество курсантов в группе |

|

|

1 – «неуспешные» |

53 |

39,26 % |

|

2 – «среднеуспешные» |

51 |

37,78 % |

|

3 – «успешные» |

31 |

22,96 % |

Для всех групп успешности рассчитаны средние оценки по каждому блоку. Значения коэффициентов корреляции между условным номером группы успешности, в которую был определен курсант по результатам кластерного анализа, и итоговой оценкой, полученной им по каждому блоку, значимы (р ≤ 0,01) и достаточно высоки для всех блоков:

– для военно-профессионального блока (SR_VPB) r = 0,66;

– для математического (SR_MB) r = 0,59;

– для блока физической культуры (SR_FP) r = 0,62;

– для гуманитарного (SR_GumB) r = 0,63;

– для общепрофессионального (SR_ObProfB) r = 0,66.

Это позволяет говорить о примерно равном вкладе каждого из блоков в итоговый показатель.

Для объективизации внешнего критерия мы дополнительно исследовали возможный характер влияния результатов вступительных испытаний на успешность обучения курсантов. В ходе анализа получены значимые коэффициенты корреляции внутри блока «Результаты вступительных экзаменов»: между оценками по математике и физике (r = 0,22) и между средним баллом аттестата о среднем образовании и оценкой по русскому языку (r = 0,33).

Значения коэффициентов корреляции между условным номером группы успешности обучения и результатами вступительных экзаменов (средний балл аттестата) показывают, что на основании этих оценок сложно прогнозировать успешность обучения курсантов. Так, получены значимые коэффициенты корреляции (р ≤ 0,05) только с оценками по математике (Matem) r = 0,31 и физике (Fizik) r = 0,21. Коэффициенты корреляции с оценкой по русскому языку (Rus) и средним баллом аттестата (Sred_ball) не значимы.

Вместе с тем анализ распределения выборки курсантов по результатам вступительных экзаменов и успешности обучения, а также рассчитанные на их основе значения критерия Фишера позволяют говорить о том, что курсанты, получившие высокие оценки на экзаменах, как правило, имеют более высокие оценки только по математическому и общепрофессиональному блокам дисциплин, а кандидаты, успешно сдавшие вступительный экзамен по математике, как правило, в дальнейшем демонстрируют хорошую успеваемость по всем блокам дисциплин.

В результате проведенного эксперимента удалось подтвердить, что уровень развития предварительно выявленных профессионально важных качеств (силы и выносливости нервной системы, концентрации внимания, оперативной памяти, способности к сложнокоординированным действиям, пространственного воображения, активности и гибкости мышления, сообразительности, нервно-психической устойчивости) влияет на успешность обучения будущих военных специалистов. Оценка указанных качеств (и качеств, которые будут выявлены в основном эксперименте) у кандидатов на обучение в институте поможет разработать критерии рационального распределения кандидатов на обучение по направлениям специализации и прогнозировать успешность освоения курсантами специальностей.

В рамках проведения основного эксперимента с целью уточнения профессионально важных качеств специалистов, построения тестовых норм и определения критериев профессиональной пригодности и рационального распределения по направлениям специализации планируется проведение следующих мероприятий: тестирования и ретестирования (с целью проверки психометрических характеристик тестов) всех кандидатов на обучение в институте по специальностям среднего профессионального образования (для построения тестовых норм); апробации диагностического инструментария; разработки компьютерной программы обработки результатов тестирования.

Таким образом, резервы повышения качества подготовки военных специалистов среднего звена в установленные сроки и успешность выполнения ими профессиональной деятельности в настоящее время обусловливаются совершенствованием мероприятий системы психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса в военном вузе. Научно-методическую основу этой системы составляет знание закономерностей формирования и развития психофизиологических и личностных качеств курсантов, влияющих на успешность профессиональной подготовки и будущей профессиональной деятельности. В связи с этим безусловно важными и актуальными мероприятиями являются: изучение особенностей деятельности специалистов, их психологических и характерологических качеств, совершенствование оценки профессиональной пригодности в ходе профессионального отбора и рационального распределения кандидатов на обучение по направлениям специализации.

Ссылки:

-

1. Материалы науч.-практ. конф. по проблемам создания и функционирования единой в Вооруженных Силах Российской Федерации системы профессионального психологического отбора. М., 1999. 161 с.

-

2. Глушко А.Н. Основные этапы подбора и адаптации психодиагностических методик в целях профессионального психологического отбора. М., 1991.

-

3. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы исследования : практикум. СПб., 2008.

-

4. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация : учеб. пособие.

-

5. Там же.

-

6. Там же.

М., 2007.

Список литературы Психолого-педагогические условия совершенствования подготовки специалистов в военном вузе

- Материалы науч.-практ. конф. по проблемам создания и функционирования единой в Вооруженных Силах Российской Федерации системы профессионального психологического отбора. М., 1999. 161 с.

- Глушко А.Н. Основные этапы подбора и адаптации психодиагностических методик в целях профессионального психологического отбора. М., 1991.

- Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы исследования: практикум. СПб., 2008.

- Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация: учеб. пособие. М., 2007.