Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации часто болеющих детей младшего дошкольного возраста к дошкольному образовательному учреждению

Автор: Сидоркина Татьяна Юрьевна, Доманецкая Людмила Викторовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3 (17) т.1, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности процесса адаптации часто болеющего ребенка к условиям детского сада, обсуждаются различные факторы, определяющие успешность адаптационного процесса. Представлена программа психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации часто болеющих детей, разработанная на основе биопсихосоционоэтической модели развития человека.

Адаптация, часто болеющие дети, психолого-педагогическое сопровождение, "биопсихосоционоэтическая" модель развития человека

Короткий адрес: https://sciup.org/144153255

IDR: 144153255

Текст научной статьи Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации часто болеющих детей младшего дошкольного возраста к дошкольному образовательному учреждению

Проблема адаптации ребенка к условиям ДОУ является одной из актуальных в современных психолого-педагогических исследованиях (Н.М. Аксарина, 1977, В.А. Алямовская, 1999, Л.В. Белкина, 2004, Д.Н. Исаев, 2004, Г.В. Пантюхина, 2002, К.Л. Печора, 2001, Р.В. Тонкова-Ямпольская, 1985, Е. Шмидт-Кольмер, 1980, J. Bowlby, 1952, M. Rutter, 1972 и др.). Младший дошкольный возраст – это наиболее уязвимый период развития, связанный с появлением важнейших базовых новообразований личности, возникновение которых невозможно вне социальной среды, являющейся необходимым условием полноценного развития [Педагогика..., 2007].

Процесс социализации всегда сопряжен с процессом адаптации ребенка к тем или иным условиям окружающей действительности, в частности, первичным социальным институтом для ребенка становится дошкольное образовательное учреждение. Поступление в детский сад сопровождается определенными стрессовыми факторами: первым длительным расставанием с родителями и близкими взрослыми, попаданием в незнакомую предметно-пространственную среду, длительным контактом с чужими детьми и незнакомыми взрослыми [Аксарина, 1977].

Особенно остро стоит проблема адаптации часто болеющих детей, что обусловлено наличием таких факторов риска, как частые и хронические соматические заболевания, а также отсутствие, в силу дефицитарной социальной ситуации развития, опыта общения со сверстниками и взрослыми [Николаева, 1987; Арина, Коваленко, 1995, с. 116–125]. Отечественные педиатры до настоящего времени в группу ЧБД относят детей на основании критериев, предложенных А.А. Барановым и В.Ю. Альбицким (1986). Таковыми принято считать тех, кто страдает острыми респираторными заболеваниями четыре и более раз в году.

Также имеются данные, что повышенная заболеваемость сопряжена с изменением иммунной защиты организма. Как правило, часто болеющий ребенок попадает в «порочный круг»: на фоне ослабленного иммунитета он переносит заболевания, которые еще больше ослабляют иммунитет [Альбицкий, Баранов, 1986].

Согласно исследованиям Л.Г. Голубевой, Р.В. Тонковой-Ямпольской (1987), Д.Н. Исаева (1984), картина и динамика адаптационного процесса часто болеющих детей определяется наличием таких особенностей, как выраженная тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая утомляемость, что значительно осложняет и увеличивает длительность прохождения каждого этапа адаптации. Хронические соматические заболевания, по мнению А.Е. Личко, Н.Я. Иванова (1976), могут приводить к астенизации и невротизации, это указывает на то, что само наличие соматического заболевания создает неблагоприятные условия для процесса адаптации [Исаев, 1984].

Система сопровождения адаптации, прежде всего, должна начинаться с диагностики процесса адаптации часто болеющего ребенка к условиям ДОУ. В ходе нашего исследования разработана диагностическая программа, включающая в себя несколько этапов:

I этап – первичная диагностика (в период поступления ребенка в ДОУ);

-

II этап – коррекционно-развивающая работа с часто болеющими детьми, родителями и воспитателями (в период адаптации детей к ДОУ до момента стабилизации адаптационных показателей);

-

III этап – итоговая диагностика (после проведения коррекционно-развивающей программы).

Результаты первичной диагностики позволили определить особенности адаптации часто болеющих детей по параметрам: готовность поступления в ДОУ и прогноз адаптации; степень адаптации (длительность и тяжесть этапов адаптации).

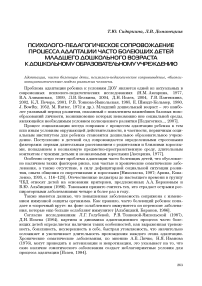

Полученная обобщенная характеристика готовности к ДОУ часто болеющих детей и их здоровых сверстников представлена на рис. 1.

□ ЧБД

□ЗД

Готовность к ДОУ

Рис. 1. Распределение выборочной совокупности часто болеющих и здоровых детей младшего дошкольного возраста по определению готовности к поступлению в ДОУ (методика «Карта готовности к ДОУ» Пантюхина Г.В., Печора К.Л., 1986)

Полученные данные свидетельствуют, что 52 % часто болеющих детей лишь условно готовы к поступлению в ДОУ, а 22 % не готовы и имеют неблагоприятный прогноз адаптации. Это обусловлено, во-первых, наличием аффективной привязанности к взрослому, а во-вторых, отсутствием самостоятельности в игровой деятельности и опыта общения со сверстниками. По мнению Д.Н. Исаева (1984), причиной гипертрофированной привязанности к матери у часто болеющего ребенка является его соматическое состояние, при котором мать проявляет чрезмерную заботу и опеку, ребенок становится зависимым от нее, неуверенным в себе [Исаев, 1984]. Поведенческие реакции аффективно привязанного ребенка выражаются в бурных эмоциональных реакциях негативного характера при уходе близкого взрослого (громкий крик, плач, при которых ребенка с трудом удается успокоить), а также эмоциональном отвержении по его возвращении. Отсутствие самостоятельности игровой деятельности и опыта общения со сверстниками обусловлено дефицитарностью социальной ситуации развития [Николаева, 1987]. Выявлено, что готовность к поступлению в ДОУ предопределяет степень адаптации, обусловливает длительность и тяжесть адаптационного синдрома.

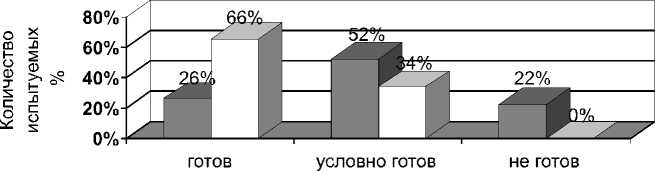

Обобщенная характеристика степени адаптации часто болеющих детей и их здоровых сверстников представлена на рис. 2.

Степень адаптации младших дошкольников определялась путем суммирования баллов по следующим показателям: аппетит, сон, социальные контакты ребенка, эмоциональное состояние, длительность периода адаптации.

Рис. 2. Распределение выборочной совокупности часто болеющих и здоровых детей младшего дошкольного возраста по определению степени адаптации (методика «Лист адаптации» Пантюхина Г.В., Печора К.Л., 1986, Соколовская Н.В., 2008)

При легкой степени адаптации у детей была отмечена нормализация физиологических и психоэмоциональных реакций к 20-му дню пребывания в ДОУ. Средняя степень адаптации характеризовалась более длительной неустойчивостью психоэмоциональных и физиологических реакций (от 20 до 40 дней) и повышением заболеваемости. Характерными признаками тяжелой адаптации являлись невротические реакции, отказ от пищи, избегание контактов со сверстниками, плач и крик при утреннем расставании с родителем и на протяжении всего дня, нормализация адаптационных реакций наблюдалась лишь к 60-му дню пребывания к ДОУ.

В случае дезадаптации у часто болеющих детей (12 %) не наблюдалось положительной динамики в стабилизации показателей адаптации в течение 5–6 месяцев от начала посещения ДОУ. Отмечались стойкие нарушения сна и аппетита, энурез, высокая устойчивая тревожность, повышенная эмоциональная лабильность, двигательная расторможенность, трудности в общении со взрослыми и сверстниками. Наряду с полученными качественными данными с помощью методов математической статистики (подсчет критерия Стъюдента) была определена достоверность различий в особенностях адаптации исследуемых групп детей.

На основании анализа статистических данных (методика «Карта готовности к ДОУ» Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, 1986) выявлено наличие достоверных различий (на уровне 95 и 99 % значимости) между такими показателями готовности к ДОУ у часто болеющих и здоровых детей, как: физиологические реакции (p≤0,01), аффективная привязанность к взрослому (p≤0,05), уверенность в себе (p≤0,05), игровая и познавательная активность (p≤0,05), а также показателями адаптации (методика «Лист адаптации» Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, 1986, Н.В. Соколовская, 2008): эмоциональное состояние (p≤0,05), социальные контакты со сверстниками (p≤0,05).

Результаты исследования позволяют констатировать, что в процессе адаптации часто болеющего и здорового дошкольника наблюдаются индивидуальные различия относительно динамики и особенностей прохождения каждого этапа адаптации. Первый (острый) этап адаптации (в среднем один месяц) характеризуется нестабильностью всех показателей адаптации, особенно физиологических (аппетит, сон) и эмоционального состояния ребенка как здорового, так и соматически больного. У 72,5 % часто болеющих детей отмечены отрицательное эмоциональное состояние, а также стойкое нарушение аппетита и сна. У здоровых сверстников данные проявления наблюдаются в 55,8 % случаев, однако показатели стабилизируются в более короткий временной срок. На втором этапе (подостром) нестабиль- ностью характеризуются социальные контакты ребенка со сверстниками и взрослыми, что было отмечено у 68 % часто болеющих детей, при этом наблюдались негативные поведенческие реакции относительно сверстников, проявлялось нежелание вступать во взаимодействие со взрослыми, а зачастую и с родителями. У здоровых детей негативные поведенческие реакции на этом этапе наблюдались в 42,3 % случаев, стабилизация показателей наблюдается в течение 2,5 мес. Этап компенсации (адаптированности) наступает у здоровых сверстников на 2—3 недели раньше, чем у часто болеющих детей.

Психолого-педагогическое сопровождение адаптации часто болеющих детей, наряду с диагностическим этапом, предполагает работу по оптимизации адаптационного процесса. При этом следует учитывать биологический, психический, социальный и духовный уровни организации болезни / здоровья ребенка. Согласно «биопси-хосоционоэтической» модели здоровья и болезни как феноменов с системной струк-турно-уровневой организацией, причина частых заболеваний ребенка кроется не только в биологических факторах (генетическая предрасположенность; ослаблен-ность организма и др.), но и в социальных (семейное окружение, особая социальная ситуация развития), психических (эмоциональный фон, сензитивность и др.) и духовных факторах (собственная активность ребенка, ценность здоровья, «привитая» родителями) [Залевский, Залевский, Кузьмина, 2009, с. 99—103]. Если ребенок воспитывается в семье, где наблюдается «культ болезни», то, несмотря на качественное медикаментозное лечение или медицинскую профилактику, на психическом и но-этическом (духовном) уровне болезнь все равно будет поддерживаться.

С учетом данного подхода нами определены направления, задачи и формы работы по оптимизации процесса адаптации часто болеющего ребенка в ДОУ.

-

1. Подготовительный этап (до поступления ребенка в ДОУ)

-

2. Острый этап (в период адаптации к ДОУ)

-

3. Подострый этап (в период адаптации к ДОУ)

-

4. Период компенсации (адаптированности)

Задачи: постепенное введение ребенка в новое пространство ДОУ; формирование в семье установки на здоровый образ жизни.

Формы работы: а) с родителями: лекции, тренинги, консультации; б) с детьми: разыгрывание ситуаций, отражающих жизнь ребенка в детском саду (в группе ДОУ и дома).

Задачи: стабилизация эмоционального состояния ребенка, формирование чувства уверенности ребенка в новой обстановке; поддержание в семье ценностного отношения к здоровью.

Формы работы: а) с педагогическим коллективом и родителями: лекции, тренинги, консультации; б) с детьми: занятия с использованием элементов песочной терапии, психогимнастики.

Задачи: расширение социальных контактов ребенка и формирование положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; поддержание в семье установки на соблюдение здорового образа жизни. Формы работы: а) с педагогическим коллективом и родителями: лекции, тренинги, консультации; б) с детьми: коммуникативные игры, игры с песком.

Задачи: развитие познавательной и игровой деятельности ребенка; поддержание в семье установки на соблюдение здорового образа жизни.

Формы работы: а) с педагогическим коллективом и родителями: лекции, тренинги, консультации; б) с детьми: игры с песком, игровые психологические упражнения, подвижные игры.

Разработанная нами программа психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации часто болеющих детей младшего дошкольного возраста успешно апробируется на базе дошкольных образовательных учреждений г. Красноярска.