Психопрофилактика эмоционального выгорания у среднего медицинского персонала

Автор: Хмелькова Марина Анатольевна, Абдрахимова Эльмира Рафиковна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 5, 2020 года.

Бесплатный доступ

Раскрываются особенности профессиональной деятельности среднего медицинского персонала как предпосылки развития синдрома эмоционального выгорания. Рассмотрены группы профессиональных рисков, которые неблагоприятно действуют на состояние психического и физического здоровья медсестер. Представлены результаты исследования уровней эмоционального выгорания и самооценки стрессоустойчивости экспериментальной выборки медицинских сестер. Показано важное значение тренинга в психопрофилактике эмоционального выгорания медсестер.

Медицинская деятельность, средний медицинский персонал, эмоциональное выгорание, стрессоустойчивость, психопрофилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/148321392

IDR: 148321392 | УДК: 159.9.07 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.05.P.82

Текст научной статьи Психопрофилактика эмоционального выгорания у среднего медицинского персонала

точном соответствии с протоколом, стандартом [4, с. 7].

Известно, что в своей профессиональной деятельности средний медицинский персонал нередко сталкивается с обстоятельствами, которые могут оказать травмирующее влияние. В публикациях отечественных авторов [2, 4, 5] выделены четыре группы профессиональных факторов риска, которые неблагоприятно воздействуют на состояние психического и физического здоровья медицинских сестер:

-

1) физические факторы риска, прежде всего связанные с транспортировкой и перемещением пациентов, которые являются основными причинами травм, болей в спине, развития остеохондроза у медицинских сестер. К числу этих факторов относятся: физическое взаимодействие с па-

ЭЛЬМИРА

РАФИКОВНА

АБДРАХИМОВА медицинская сестра травматологического пункта № 1 консультативно-ди- агностического отде- ления Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии. Сфера научных ин- тересов: клиническая психология, психосоматическая медицина, проблемы выгорания в помогающих профессиях. Электронная почта: miraroshan@ mail.ru циентом; воздействие высоких и низких температур; действие различных видов излучений; на-

Специалисты медицинского профиля больше, чем представители других помогающих профессий, нуждаются в профилактике эмоционального выгорания

рушения правил эксплуатации электрооборудования;

-

2) химические факторы риска, которые служат основной причиной возникновения профессионального дерматита, могут воздействовать на органы дыхания, пищеварения, кроветворения, репродуктивную функцию; вызывать различные аллергические реакции вплоть до развития серьезных осложнений в виде приступов бронхиальной астмы, отека Квинке и др. К этим факторам относится прежде всего воздействие разных групп токсичных веществ, содержащихся в дезинфицирующих, моющих средствах, лекарственных и иных препаратах;

-

3) биологические факторы риска, особенно опасность заражения медицинского персонала внутрибольничной инфекцией;

-

4) психологические факторы риска, которые связаны с нарушением режима эмоциональной безопасности. К ним относятся частые ситуации, связанные с проблемами общения (обеспокоенные пациенты, требовательные родственники), с человеческими

страданиями, смертью, колоссальными нагрузками на нервную систему, высокой ответственностью за жизнь и благополучие других людей; неудовлетворенность результатами труда (отсутствие условий для эффективного оказания помощи, материальной заинтересованности); завышенные требования, необходимость сочетания профессиональных и семейных обязанностей и др. Эти и другие факторы риска приводят к различным видам нарушения психоэмоционального состояния медицинской сестры, то есть к высокому психоэмоциональному напряжению; стрессу и нервному истощению.

Нервное истощение как потеря интереса и отсутствие внимания к людям, с которыми работает медсестра, характеризуется следующими признаками:

– физическое истощение, вызывающее частые головные боли, боли в пояснице, снижение работоспособности, ухудшение аппетита, проблемы со сном (сонливость на работе, бессонница ночью);

– эмоциональное перенапряжение, которое вызывает депрессии, чувство беспомощности, раздражительность, замкнутость;

– психическое напряжение (негативное отношение к себе, работе, окружающим, ослабление

Эмоциональное выгорание нередко приводит к психологическому истощению

внимания, забывчивость, рассеянность).

Как и в любой помогающей профессии, у среднего медперсонала выраженная отрицательная специфика профессиональной деятельности с течением времени нередко приводит к различным профессиональным деформациям и деструкциям. Не обходят стороной медицинских сестер синдромы эмоционального и профессионального выгорания. Все это оказывает влияние на внутреннее состояние и поведение медсестер. Так, И. Харди в своей книге, освещающей психологические аспекты работы с пациентами [7], выделил различные типы медицинских сестер.

-

• Сестра-рутинер/робот

Медицинские сестры этого типа составляют большинство. Их отличает механическое исполнение своих обязанностей. При этом порученные им задания они выполняют с необыкновенной тщательностью, но действуют строго по инструкции, не вкладывают в работу душу, работают подобно автомату. Их взаимоотношения с больными лишены эмоционального сопереживания, они воспринимают пациента как необходимое прило- жение к инструкции по его обслуживанию.

-

• Сестра, играющая заученную роль – роль благодетельницы.

Ее поведение отличается неестественностью и наигранностью, носит искусственный, показной характер.

-

• «Нервная» сестра

У медицинских сестер этого типа либо сформировалась патологическая личность, либо имеется невроз. Представляет собой раздражительно-вспыльчивого, эмоциональнонеустойчивого человека, склонного к обсуждению личных проблем.

-

• Сестра с мужеподобной, сильной личностью

Такую сестру отличают настойчивость, решительность, возмущение по поводу малейшего беспорядка. Ее можно узнать по походке или зычному голосу. В благоприятных случаях сестра с такой личностью может стать прекрасным организатором, хорошим педагогом. При недостатке культуры, образованности, более низком уровне развития сестра этого типа слишком негибка, часто груба и даже агрессивна с пациентами.

-

• Сестра материнского типа

Медсестры этого типа выполняют свою работу с максимальной заботой и сочувствием к пациентам, что является для них жизненным призванием и неотъемлемым условием психоэмоционального комфорта. Часто и их личная жизнь пронизана заботой о других, любовью к людям.

-

• Сестра-специалист

Сестры этого типа проявляют особый интерес к своей профессии. Они могут стать фанатиками своей узкой деятельности, не способными ни на что, кроме выполнения своей работы, и ничем кроме нее не интересующимися.

В нашем исследовании, посвященном проблематике эмоционального выгорания, приняли участие 12 медицинских сестер травматологического пункта № 1 клинико-диагностического отделения Научно-исследовательско- го института неотложной детской хирургии и травматологии в возрасте от 31 года до 50 лет и со стажем работы от 11 до 30 лет. Исследование проводилось с использованием методики диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко.

На констатирующем этапе исследования были получены следующие данные.

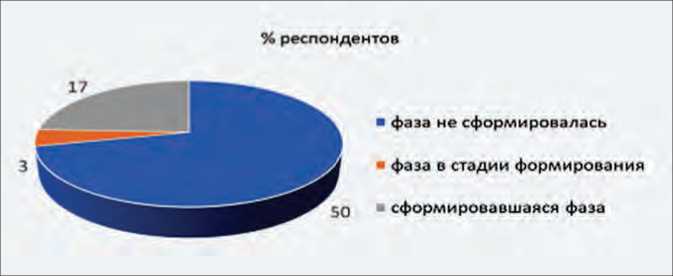

Фаза I «Напряжение»

Состояние сформированной фазы установлено у двух (17%) респондентов под условными номерами 1 и 7. Данные по остальным респондентам распределились следующим образом: у шести (50%) обследованных, несмотря на наличие высоких показателей проявления ряда симптомов, фаза не сформировалась, и у четырех (3%) она находилась в стадии формирования (рис. 1).

Приведем индивидуальные показатели по симптомам данной фазы. Сложившийся симптом «Переживание психотравмирующих обстоятельств» выявлен у пяти респондентов.

Симптом «Неудовлетворенность собой» может считаться сложившимся только у одного респондента. У остальных наблюдаются низкие значения этого симптома, когда он проявляет себя как не сложившийся или складывающийся; они принимают себя и осознают результаты различных проявлений своего «Я».

Симптом «Загнанность в клетку» наблюдался у четырех респондентов, рассматривавших сложившуюся в их жизни ситуацию как безысходную. Остальные располагали внутренними и/или внешними ресурсами, позволявшими справиться с наличной ситуацией.

Тревожно-депрессивный синдром выявлен только у трех респондентов.

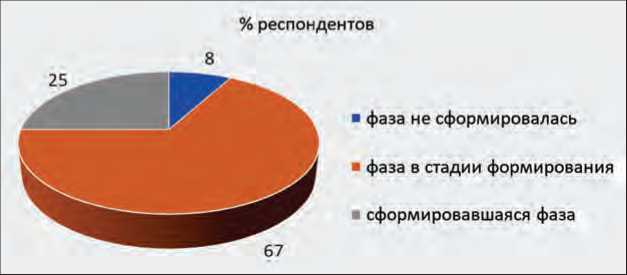

Фаза II «Резистенция»

Высокие показатели сформиро-ванности этой фазы были выявле-

Рис. 1. Суммарные показатели респондентов по фазе I «Напряжение»

ны у трех (25%) респондентов, которые предпринимали безуспешные попытки справиться со стрессовыми ситуациями или сопротивляться им. Только у одного (8%) обследованного данная фаза не сформировалась. А 67% респондентов обладали определенными ресурсами устойчивости в ситуациях, требующих эмоциональной включенности (рис. 2).

Индивидуальные показатели проявления симптомов фазы «Ре-зистенция» выявлены у большинства респондентов.

У семи (58%) обследованных установлены высокие показатели по симптому «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», и у пяти (42%) он складывается. Респонденты, у которых данного симптома нет, отсутствуют.

Из двенадцати респондентов у четырех присутствует симптом «Эмоционально-нравственная дезориентация» в начальной стадии его проявления, когда отмечается по-

Рис. 2. Суммарные показатели респондентов по фазе II «Резистенция»

теря понимания «Что такое “хорошо” и что такое “плохо”». У шести обследованных этот симптом не сложился. Расширяют сферу экономии эмоций пять респондентов, а у семи обследованных выявлено начало проявления сдерживания своих эмоции. Отсутствуют респонденты, у которых данного симптома нет.

У части респондентов отмечается редукция эмоциональной сферы, которая проявляется в попытках облегчить или сократить обязанности, требующие эмоциональных затрат. У шести (50%) респондентов данный феномен ярко выражен. У шести (50%) обследованных он не наблюдается.

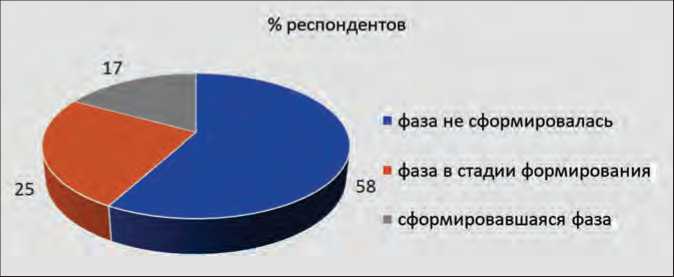

Фаза III «Истощение»

В целом по фазе III «Истощение» выявлены два (17%) респондента, которые находятся в состоянии сильного истощения – болезненного психоэмоционального состояния, отражающегося на физиологи-

Рис. 3. Суммарные показатели респондентов по фазе III «Истощение»

ческом уровне. Только у трех человек (25%) проявляются отдельные признаки истощения. А у оставшихся семи (58%) сотрудников данная фаза не сформировалась (рис. 3).

Согласно индивидуальным показателям симптомов данной фазы, неадекватно избирательно-эмоционально реагируют в трудных ситуациях только два респондента. У остальных данный симптом отсутствует или присутствует незначительно или не всегда.

Эмоциональная отстраненность как следствие эмоциональной ригидности, когда проявляются невыразительные, приглушенные, неопределенные эмоции, наблюдается у четырех респондентов. При повышении показателей по данному симптому вышеуказанные эмоции могут переноситься не только на разные профессиональные ситуаций, но и на житейские обстоятельства, где под их влиянием могут оказаться близкие люди. Чем актуальнее для человека выявленный личностный смысл или найденное социальное значение внешних и внутренних воздействий, тем динамичнее и интенсивнее проявляется побуждающее влияние эмоций. Когда мы подключаем к своим реакциям личностные смыслы и социальные значения, то энергия эмоций усиливается, вбирая в себя психическую энергию разных психических реалий. При высоких показателях проявления этого симптома названные реакции снижаются или прекращаются [1]. Из двенадцати респондентов личностная отстра-ненность/деперсонализация, выражающаяся как потеря интереса к субъекту деятельности, выявлена у четырех обследованных, тогда как у остальных этот симптом отсутствует. Психосоматические и психовегетативные нарушения проявляются у четырех респондентов.

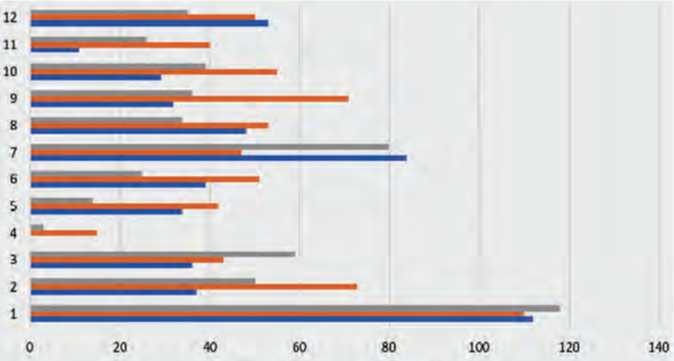

В результате нашего исследования психоэмоционального состояния медсестер были не только определены респонденты, у которых выявлены I или II фазы эмоционального выгорания (№ 2, 7 и 9), но и выявлен респондент, у которого все показатели по каждой фазе имеют высокое значение, что позволяет констатировать у него сложившийся синдром эмоционального выгорания (№ 1). Также установ- лен респондент (№ 4), у которого ни одна фаза не сформировалась. У большинства сотрудников фаза I и/или фаза II эмоционального выгорания находятся в стадии формирования (см. табл. 1 и рис. 4).

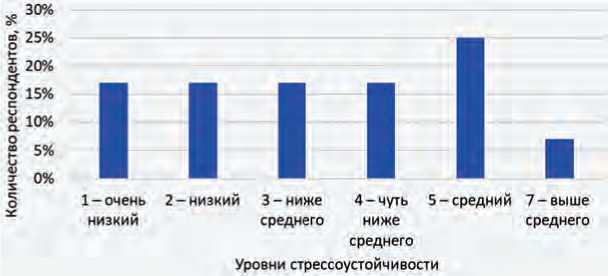

Анализ и интерпретация результатов теста самооценки стрессо-устойчивости личности Л.П. Пономаренко и Р.В. Белоусова показали, что наличие у обследуемых харак- терных признаков синдрома эмоционального выгорания обуславливается уровнем стрессоустойчиво-сти медсестер. На них не влияет ни возрастной ценз, ни стаж профессиональной деятельности (рис. 5). Развитие синдрома эмоционального выгорания определяет наличие или отсутствие внешних и/или внутренних психоэмоциональных ресурсов личности [9].

В.Л. Марищук и соавторы рассматривают «стрессоустойчивость как способность управлять своими эмоциями, при этом сохранять высокую работоспособность и возможность осуществлять сложную или опасную деятельность без напряженности, несмотря на эмоциоген-ные воздействия» (цит. по: [3, с. 43]).

А.Л. Рудаков, опираясь на теоретический анализ различных определений стрессоустойчивости, считает, что данный феномен (качество, черта, свойство) рассматривается в основном с функциональных позиций как характеристика, влияющая на продуктивность/успешность деятельности.

Ряд авторов стоят на точке зрения о двойственной природе стрессо-устойчивости, что проявляется в рассмотрении ее и как свойства, влияющего на результат деятель-

Таблица 1

|

Фаза |

Суммарные показатели респондентов |

|||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

|

∑ по фазе I |

112 |

37 |

36 |

0 |

34 |

39 |

84 |

48 |

32 |

29 |

11 |

53 |

|

∑ по фазе II |

110 |

73 |

43 |

15 |

42 |

51 |

47 |

53 |

71 |

55 |

40 |

50 |

|

∑ по фазе III |

118 |

50 |

59 |

3 |

14 |

25 |

80 |

34 |

36 |

39 |

26 |

35 |

Результаты констатирующего этапа исследования по методике диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко

ности с позиции успешность/неу-спешность, и как характеристики, обеспечивающей гомеостаз личности как системы [6]. В этом случае стрессоустойчивость можно рассматривать как показатель одновременно и деятельностный, и личностный.

■ 2 по фазе III ■ 2 по фазе I ■ 2 по фазе I

Рис. 4. Показатели уровня эмоционального выгорания обследуемых по методике В.В. Бойко

В ходе нашего исследования признаки, а также наличие синдрома эмоционального выгорания были выявлены у девяти респондентов (№ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Одновременно у них были установлены низкие и ниже среднего уровни стрессоустойчиво-сти. Этим респондентам было предложено участие в тренинговой программе психопрофилактики эмоционального выгорания, состоявшей из трех взаимосвязанных блоков: вводного, основного (представлен разделами «“Я” и мои эмоции» и «Ресурсы стрессоустойчивости») и рефлексивно-оценочного [8, 10].

Рис. 5. Показатели самооценки стрессоустойчивости личности

Для отслеживания у респондентов – участников программы психопрофилактики эмоционального выгорания динамики изменений содержания синдрома и уровней стрессоустойчивости был проведен контрольный этап нашего исследования. Он показал, что наблюдается снижение напряжения у большинства респондентов по фазам синдрома. При этом по фазе I отмечается повышение сопротивляемости респондентов стрессовым ситуациям; по фазе II – снижение истощения, а по фазе III – повышение ресурсов личности (табл. 2).

Таблица 2

Результаты констатирующего и контрольного этапов исследования по методике диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко

|

Фаза |

Суммарные показатели респондентов |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

|

∑ по фазе I |

112 |

37 |

36 |

84 |

48 |

32 |

29 |

11 |

53 |

|

∑ по фазе I* |

102 |

25 |

35 |

79 |

45 |

23 |

26 |

11 |

46 |

|

∑ по фазе II |

110 |

73 |

43 |

47 |

53 |

71 |

55 |

40 |

50 |

|

∑ по фазе II* |

83 |

73 |

43 |

38 |

40 |

51 |

37 |

37 |

52 |

|

∑ по фазе III |

118 |

50 |

59 |

80 |

34 |

36 |

39 |

26 |

35 |

|

∑ по фазе III* |

87 |

38 |

51 |

70 |

30 |

31 |

36 |

26 |

33 |

Примечание: Звездочкой * отмечены результаты контрольного этапа эксперимента.

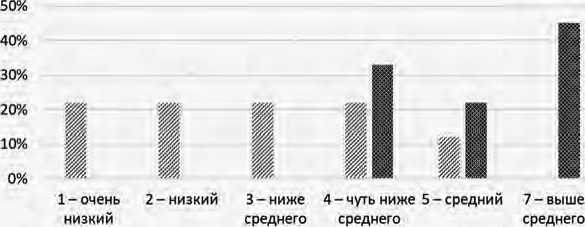

Реализация раздела «Ресурсы стрессоустойчивости» основного блока программы психопрофилактики эмоционального выгорания расширила репертуар технологий и методов повышения способности контролировать проблемные ситуации, что способствовало улучшению показателей у всех респондентов. При этом у четырех появился уровень выше среднего, средний наблюдается у трех респондентов, а у двоих произошел переход от

% Количество респондентов (до ФЭ) ■ Количество респондентов (после ФЭ)

Рис. 6. Результаты констатирующего и контрольного этапов исследования стрессоустойчивости личности в целом по группе

низкого и очень низкого к уровню чуть ниже среднего, что отражено на рис. 6.

Таким образом, даже незначительные изменения некоторых показателей синдрома эмоциональ- ного выгорания показали, что его симптомы имеют накопительный эффект. И если программу психопрофилактики этого синдрома проводить с определенным постоянством, то она даст возмож- ность предупреждать ухудшение эмоционального состояния респондентов и обеспечивать эффективное психологическое сопровождение их профессиональной деятельности.

Список литературы Психопрофилактика эмоционального выгорания у среднего медицинского персонала

- Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М.: Филинъ, 1996.

- Кулешова Л.И., Пустоцветова Е.В. Основы сестринского дела: теория и практика: учеб. в 2 ч. Ростов н/Д: Феникс, 2008.

- Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. СПб.: Сентябрь, 2001.

- Обуховец Т.П., Чернова О.В. Основы сестринского дела. Изд. 16-е, стер. Ростов н/Д: Феникс, 2011.

- Основы сестринского дела: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. М.: Академия, 2007.

- Рудаков А.Л. Стресс, стрессоустойчивость и саногенная рефлексия в спорте: монография. Красноярск, 2011.

- Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными. Будапешт, 1988. 338 с.

- Хмелькова М.А. Психопрофилактика профессионального выгорания педагогов в условиях инновационной деятельности // Вестник Российского нового университета. Сер.: Человек в современном мире. 2018. Вып. 1. С. 65-71.

- Хмелькова М.А. Стрессоустойчивость педагогов как фактор успешной профессиональной деятельности // Нейронаука для медицины и психологии: труды IX Международного междисциплинарного конгресса (Судак, Крым, Украина, 3-13 июня 2013 г.). М.: МАКС Пресс, 2013. С. 350-351.

- Хмелькова М.А. Тренинг как метод психопрофилактики профессионального выгорания педагогов образовательной организации // Нейронаука для медицины и психологии: труды XIV Международного междисциплинарного конгресса (Судак, Крым, Россия, 30 мая - 10 июня 2018 г.). М.: МАКС Пресс, 2018. С. 495-497.