Психосоциальный нанизм как результат деформации привязанности у детей, оставшихся без попечения родителей

Автор: Бутякова Анастасия Валерьевна, Тасбулатова Жания Серикпаевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Социальная психология

Статья в выпуске: 1 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Важной особенностью психосоциального нанизма является его восприимчивость к коррекционным воздействиям. Однако в учреждениях интернатного типа возможно обеспечение лишь внешних условий, гарантирующих физическую безопасность, но не формирующих отношений социальной привязанности. Способом решения проблемы может быть передача ребенка в приемную семью. Цель исследования: рассмотреть феномен психосоциального нанизма в контексте проявления социальной привязанности у детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в разных условиях (в приемных семьях и учреждениях интернатного типа). Гипотеза: поскольку приемная семья создает более благоприятные условия для формирования отношений привязанности, проявления нанизма у детей, воспитывающихся в таких семьях, буду значимо отличаться от проявлений нанизма у детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. Материалы и методы. Базы исследования: Сандыктауский детский дом (с. Сандыктау, Акмолинская область, Казахстан), Есильский детский дом (г. Есиль, Акмолинская область, Казахстан), приёмные семьи сёл Байтус и Кенащи (Северо-Казахстанская область, Казахстан). Выборка: дети младшего дошкольного возраста, оставшиеся без попечения родителей , воспитывающиеся в детском доме (25 человек) и в приёмной семье (25 человек). Тип привязанности определялся с помощью экспериментальной методики «Завершение историй». Статистическая обработка результатов исследования проводилась посредством вычисления критериев значимости различий 2 и Манна - Уитни с использованием пакета Statistica 15.0. Результаты. У детей ОБПР, воспитывающихся в детских домах, показатели типа привязанности при итоговой диагностике имеют незначительные изменения в сравнении с вводной диагностикой. У детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приёмных семьях, показатели типа привязанности имеют ярко выраженную контрастность на итоговой диагностике в сравнении с вводной. Существуют статистически достоверные различия в темпе роста у детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приёмных семьях, и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах. Темп антропометрического развития организма у детей, воспитывающихся в приёмных семьях, более быстрый, чем у детей, воспитывающихся в детских домах.

Привязанность, психосоциальный нанизм, детский дом, приёмная семья, темпы роста, психофизиологическое здоровье

Короткий адрес: https://sciup.org/147234164

IDR: 147234164 | УДК: 159.922 | DOI: 10.14529/jpps200108

Текст научной статьи Психосоциальный нанизм как результат деформации привязанности у детей, оставшихся без попечения родителей

Современная динамичная, изменчивая и порой непредсказуемая ситуация жизненного существования требует от человека особых качеств. Исследователи в качестве одной из важнейших составляющих нормального развития личности рассматривают психофизиологические характеристики, обеспечивающие устойчивость развития и сохранение здоровья чело- 70

века в условиях влияния на него изменяющихся факторов внешней и внутренней среды (Батуев с соавт., 2007). Отмечается, что в период глубоких общественных перемен людям особенно необходимо быть здоровыми, эмоциональноустойчивыми, способными на высокую концентрацию усилий и на быстрое восстановление своих сил (Варгасова, 2018). Наличие этих качеств у взрослого человека напрямую зависит от особенностей его физического и психического становления в период детства, когда любая задержка и нарушение в процессе физического развития проявляются в его поведении и двигательной деятельности, что так или иначе сказывается на общем развитии ребёнка.

Само физическое развитие в значительной степени зависит от социальных условий, поэтому здоровье детей неслучайно считают показателем благополучия населения (Богачева с соавт., 2013). Одной из важных социальных детерминант физического благополучия и здоровья детей считают привязанность ребенка к значимому для него общественному объекту (к матери или лицу, её заменяющему) и гармоничность отношений с ним. Получаемое удовольствие, по мнению Е.В. Куфтяк, является важным фактором, влияющим на психологическое и, соответственно, на психофизиологическое здоровье детей (Куфтяк, 2018a,b). Дети же, которые растут без постоянной заботы со стороны родителей или других близких людей, имеют ряд негативных особенностей развития, к числу которых относят психосоциальный нанизм – синдром задержки роста у детей на фоне психологического стресса и эмоциональной депривации (Markosyan et al., 2012; Volevodz et al., 2013).

Психосоциальный нанизм имеет нечто общее с обычным дефицитом гормона роста, но существуют и ключевые отличия, позволяющие разграничивать его с физиологическим нанизмом (табл. 1).

Важной особенностью психосоциального нанизма является его функциональный характер, т. е. восприимчивость к коррекционным воздействиям, к исправлению, если состоянию ребёнка уделяется достаточно внимания (Аб-росова, 2007). Следовательно, для профилак- тики и устранения проявлений психосоциального нанизма необходимо создание способствующих этому процессу условий среды и соответствующей психологической обстановки.

Однако в учреждениях интернатного типа возможно обеспечение лишь внешних условий, гарантирующих физическую безопасность, в то время как достижение психоэмоциональной безопасности и комфорта остается трудно решаемой задачей в силу недостатка у воспитателей временных и личностных ресурсов, эмоционального выгорания, дисбаланса между необходимостью установления эмоциональных связей с детьми ОБПР и перегруженностью выполнением служебных обязанностей (Мухамедрахимов, 2001). Соответственно, возникает противоречие между необходимостью помочь детям ОБПР восстановить деформированную привязанность, оказаться в атмосфере психоэмоциональной безопасности и недостаточностью объективных и субъективных условий, позволяющих реализовать эту задачу. Полагаем, что возможным решением противоречия является развитие культуры усыновления психологообразовательного обучения кандидатов в приёмные родители. Вместе с тем в специальной литературе пока нет достаточно убедительных доказательств взаимосвязи психосоциального нанизма (да и само явление практически изучено очень мало) с явлениями деформации социальной привязанности. Это определило цель нашего исследования: рассмотреть феномен психосоциального нанизма в контексте проявления социальной привязанности у детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в разных условиях (в приемных семьях и учреждениях интернатного типа). Гипотеза исследования :

Таблица 1

Table 1

Сравнение психосоциального и физиологического нанизма Comparison of psychosocial and physiological nanism

|

Сходства / Similarities |

Различия / Differences |

|

• Выраженная низкорослость pronounced low growth |

• Указания на особую психосоциальную ситуацию indications of a special psychosocial situation |

|

• Нормальные пропорции тела normal body proportions |

|

|

• Нормальные уровни ИФР 1 (инсулиноподобный фактор роста 1) в сыворотке крови normal levels of IGF 1 (insulin-like growth factor 1) in serum |

|

|

• Задержка скорости роста growth retardation |

|

|

• Нормальные рост и масса тела при рождении normal height and birth weight |

|

|

• Быстрая нормализация роста при смене психологической обстановки rapid normalization of growth when changing the psychological environment |

|

|

• Нормальное умственное развитие normal mental development |

поскольку приемная семья создает более благоприятные условия для формирования отношений привязанности, проявления нанизма у детей, воспитывающихся в таких семьях, будут значимо отличаться от проявлений нанизма у детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа.

Материалы и методы

При содействии центра поддержки усыновления «Жануя» (г. Кокшетау, Казахстан) было задействовано четыре базы исследования: Сан-дыктауский детский дом (с. Сандыктау, Акмолинская область, Казахстан), Есильский детский дом (г. Есиль, Акмолинская область, Казахстан), приёмные семьи сёл Байтус и Кенащи (Северо-Казахстанская область, Казахстан). Испытуемые были распределены в две исследовательские группы: дети ОБПР, воспитывающиеся в детском доме (25 человек), и дети ОБПР, воспитывающиеся в приёмной семье (25 человек), таким образом выборка составила 50 детей младшего школьного возраста.

Исследование проводилось с мая 2018 по май 2019. В течение года с периодичностью один раз в два месяца производились замеры роста и веса в обеих выборках исследуемых. Динамика типа привязанности определялась с помощью экспериментальной методики «Завершение историй» (Бриш, 2012). На первом этапе эксперимента детям предлагается играть в определенные сюжетноролевые игры с персонажами, включёнными в отношения привязанности. На следующем этапе дети должны самостоятельно завершить показанные им наброски ролевых ситуаций, дополнив их собственными сюжетами (рассказать и показать, как будет разворачиваться разыгранная история и как она закончится). На основе расшифровки протоколов наблюдений оцениваются различные поведенческие проявления привязанности ребёнка.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась посредством вычисления критериев значимости различий χ 2 и Манна – Уитни с использованием пакета Sta-tistica v.15.0.

Результаты и их обсуждение

У обеих групп детей на входной диагностике была явно заметна реакция, заключающаяся в «избавлении». У некоторых активировалась некая «защита», и они игнорировали вводную ситуацию с включением в отноше- ния привязанности и продолжали играть, будто никаких поворотов сюжета и не было. Прослеживалась эмоциональная дистанция. Отсутствовали видимые проявления сопереживания. Также были зафиксированы реакции раздражения и жестокости: игрушку откидывали в сторону, сердились, что теперь с этой игрушкой не поиграешь.

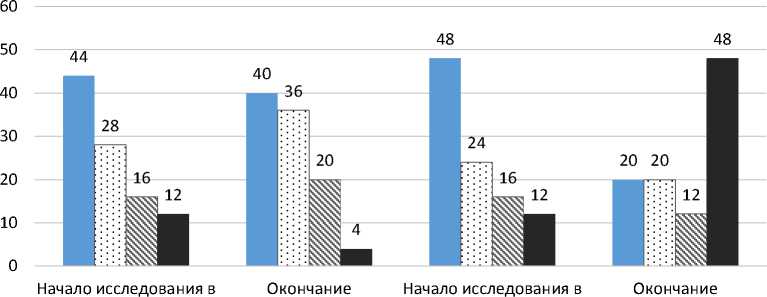

Спустя год при итоговой диагностике во время разворота примерно того же сюжета в игре реакция немногим отличалась у детей ОБПР, воспитывающихся в детских домах: основными формами реагирования были отвержение, неумение проявлять заботу, отсутствие валидации чувств, раздражение. У детей же, воспитывающихся в приёмных семьях, стали частыми развития историй, при которых не происходило ни подавления, ни бесконтрольного выплеска эмоций. Ситуация с включением отношений привязанности в меньшей степени воспринималась как тревожная и угрожающая. На основании протоколов наблюдений можно отметить, что реакции избегания, жестокости и раздражения не сошли на нет, но значительно сократились (рис. 1).

Систематизируя реакции детей на вводимую нами историю, мы можем выделить четыре класса реакций: избегание, раздражение, жестокость, стремление к помогающему взаимодействию.

Избегание проявляется как игнорирование вводимой ситуации и продолжение игры без её учёта, акцентирование внимания на себе, как бы «затеняя» ситуацию, а также, в некоторых случаях, полное прекращение игры при вводе истории или же поиск сторонних причин для прекращения игры. Данный тип реакции демонстрирует избегающий тип привязанности.

Раздражение проявляется в отношении к игрушке в ситуации привязанности, как к помехе в игре. Наблюдается неравнодушное отношение, можно зафиксировать некое сожаление, желание чем-то помочь. Однако в итоге, развивая ситуацию помощи, ребёнок, иногда совершенно неожиданно, выкидывает игрушку, прекращая всякое взаимодействие с ней. В данном типе реакции проявляет себя амбивалентный тип привязанности.

Жестокость в нашей классификации чаще всего проявляется в «насмешке» над игрушкой. На протяжении всей игры ребёнок не забывает вводной истории с включением иг-

детских домах / Start of research at the orphanages исследования в детских домах / Finishing research at the orphanages приёмных семьях / Start of research at the foster families исследования в приёмных семьях / Finishing research at the foster families

-

■ Избегание / Avoidance

-

□ Раздражение / Irritation

в Жестокость / Cruelty

-

■ Стремление к помогающему взаимодействию / The desire to help

Рис. 1. Динамика типа привязанности Fig. 1. Attachment type dynamics рушки в ситуацию привязанности и периодически «издевается» над ней. Данный тип реакции указывает на дезорганизованный тип привязанности.

Стремление к помогающему поведению проявляется как желание помочь игрушке различными способами. При этом ребёнка не захватывают бесконтрольные эмоции, ситуация не избегается и т. п. В этом случае зачастую игрушка становится центральным объектом игры, вокруг нее происходит взаимодействие, которое можно описать как внимательное и восприимчивое отношение. Данный тип реакции является свидетельством наличия в определённой степени безопасного типа привязанности.

Сравнивая результаты вводной и итоговой диагностики у детей ОБПР, оставшихся в детском доме, мы можем заметить, что процентное соотношение демонстрируемых реакций остаётся практически неизменным. Незначительно снижается реакция избегания (44–40 %), возрастает реакция раздражения (28–36 %) и жестокости (16–20 %), понижается стремление к помогающему поведению (12–4 %).

Сравнивая результаты вводной и итоговой диагностики у детей ОБПР, воспитывающихся в приёмных семьях, можно заметить более выраженные изменения по следующим критериям: снижение избегающих реакций (48–20 %), значительное повышение стремления к помогающему поведению (12– 48 %). Статистический анализ различий с использованием критерия значимости χ2 показал их достоверность (р ≤ 0,005). По критериям «снижение реакции раздражения» (24–20 %), «снижение жестоких реакций» (16–12 %) различия оказались не значимы, что может быть связано с недостаточностью длительности проводимого эксперимента.

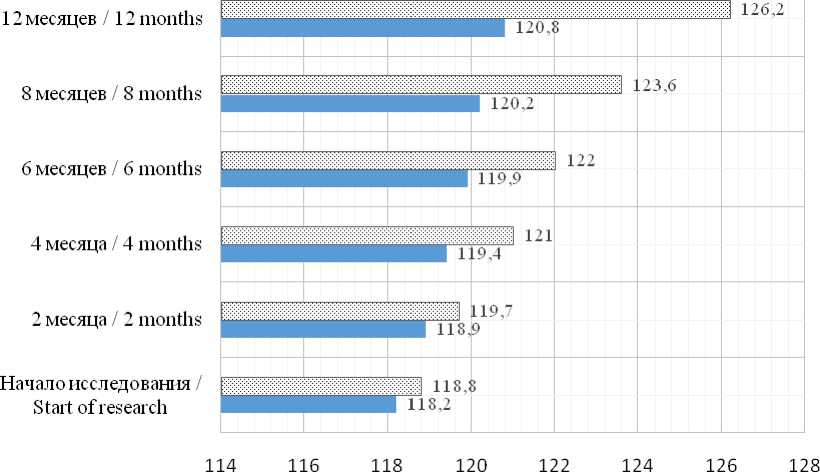

На следующем этапе, основываясь на результатах измерений, проходивших каждые два месяца, были выявлены средние изменения в росте у детей, воспитывающихся в детских домах и в приёмной семье. Расчёты проводились с помощью онлайн-калькулятора нормы роста.

Следует отметить, что большинство детей из обеих выборок изначально выделялись низкорослостью по сравнению со своей возрастной нормой роста (табл. 2).

На рис. 2 показаны средние изменения в росте у детей, воспитывающихся в детских домах и в приёмных семьях.

Разница при итоговом замере составила 5,4 см. Многие дети так и не достигли значений, соответствующих возрастной норме. Однако интенсивность роста у них значительно возросла (рис. 3, 4). Если брать во внимание тот факт, что приёмные дети совместно с приёмными родителями проходят долгий путь адаптации друг к другу (Петрановская, 2018), можно предположить, что наше годовое исследование пересекается с этим периодом и по этой причине в нём проявились лишь первичные результаты восстановления привязанности у детей ОБПР, что в некотором смысле объясняет полученные данные.

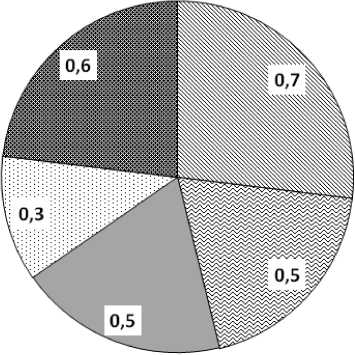

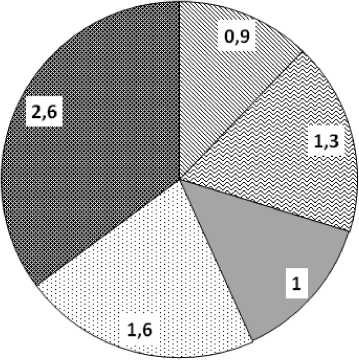

На рис. 3, 4 показана средняя интенсив- ность роста детей, воспитывающихся в детских домах и приемных семьях.

Средняя интенсивность роста детей, воспитывающихся в детских домах, невысокая, а в целом за год исследования каждый ребёнок в среднем вырос всего на 2,6 см при средней ежегодной норме 5–6 см (см. рис. 3).

Таблица 2

Table 2

Характеристика замеров роста

Growth characteristics

|

Период исследования/ Research period |

Дети в ДД / Children in orphanages |

Рост (см) Body length (cm) |

Дети в ПС / Children in foster families |

Рост (см) Body length (cm) |

|

Начало исследования Start of research |

Низкорослый Undersized |

118,2 |

Низкорослый Undersized |

118,8 |

|

2 месяца исследования 2 months of research |

Низкорослый Undersized |

118,9 |

Низкорослый Undersized |

119,7 |

|

4 месяца исследования 4 months of research |

Низкорослый Undersized |

119,4 |

Ниже среднего Below The Average |

121 |

|

6 месяцев исследования 6 months of research |

Низкорослый Undersized |

119,9 |

Ниже среднего Below The Average |

122 |

|

8 месяцев исследования 8 months of research |

Низкорослый Undersized |

120,2 |

Ниже среднего Below The Average |

123,6 |

|

Год исследования Year of research |

Ниже среднего Below The Average |

120,8 |

Ниже среднего Below The Average |

126,2 |

Средний рост, см / Average height, cm и Дети, воспитывающиеся в приёмных семьях ■ Цепь воспитывающиеся в детских домах Foster clutch en Clutch en brought up at the orphanages

Рис. 2. Сравнительная динамика роста у детей, воспитывающихся в приёмных семьях и в детских домах

Fig. 2. Comparative growth dynamics in children brought up in foster families and in orphanages

№ месяца 04месяца ■ б месяцев 0 8 месяцев ^12месяцев 2 months 4 months 6 months 8 months 12 months

Рис. 3. Средняя динамика роста у детей, воспитывающихся в детских домах (+см) Fig. 3. Average growth dynamics in children brought up in orphanages (+ cm)

0 2 месяца 04 месяца 0 6 месяцев □ 8 месяцев ^12месяцев

2 months 4 months 6 months 8 months 12 months

Рис. 4. Средняя динамика роста у детей, воспитывающихся в приёмных семьях (+см) Fig. 4. Average growth dynamics in children brought up in foster families (+ cm)

Средняя интенсивность роста детей, воспитывающихся в приёмных семьях, в начале исследования практически не отличается от интенсивности роста детей, воспитывающихся в детских домах (см. рис. 4). Однако темп роста уже на 4-м месяце исследования значительно опережает темп роста детей из детского дома.

Подвергая оценке данные средней динамики роста у детей из обеих выборок, мы использовали непараметрический статистический критерий Манна – Уитни. Проведённая математическая обработка подтвердила существенность различий с вероятностью в 99 % (уровень значимости р ≤ 0,001).

Целесообразно также сравнение средней прибавки роста в обеих группах испытуемых. В целом за год исследования каждый ребёнок, находящийся в детском доме, в среднем вырос на 2,6 см, а среднее значение увеличения роста для каждого ребёнка, воспитывающегося в приёмной семье, составляет 7,4 см при средней годовой норме 5–6 см.

Следует отметить, что средняя годовая норма рассчитывается для детей, которые не были подвержены психосоциальному нанизму. По этой причине нельзя утверждать, что через год исследования дети ОБПР, воспитывающиеся в приёмных семьях, набрали нор- мальный средний темп роста. К концу исследования мало кто достиг возрастной нормы роста (см. табл. 2). Однако, учитывая статистически достоверную разницу в темпе роста у детей ОБПР, воспитывающихся в приёмных семьях, и детей ОБПР, воспитывающихся в детских домах, можно предположить, что у детей, воспитывающийся в приёмных семьях, тенденция опережения будет сохраняться, что позволит им выровняться в показателях со сверстниками, достигнув средних значений нормы для конкретного возраста. Также можно предположить, что дети, воспитывающиеся в детских домах, продолжат расти в невысоком темпе до момента попадания в среду, где будет возможно завязать безопасную привязанность.

Приведённые результаты явно демонстрируют, как психосоциальный нанизм перерастает в нормальное физическое развитие при формировании безопасной привязанности у детей ОБПР.

Заключение

Результаты проведённого исследования показывают, что у детей ОБПР, воспитывающихся в детских домах, показатели типа привязанности при итоговой диагностике имеют незначительные изменения в сравнении с вводной диагностикой. У детей ОБПР, воспитывающихся в приёмных семьях, показатели типа привязанности имеют ярко выраженную контрастность на итоговой диагностике в сравнении с вводной.

Существуют статистически достоверные различия в темпе роста у детей ОБПР, воспитывающихся в приёмных семьях, и детей ОБПР, воспитывающихся в детских домах. Темп антропометрического развития организма у детей, воспитывающихся в приёмных семьях, более быстрый, чем у детей, воспитывающихся в детских домах. Можно полагать, что у детей, воспитывающихся в приёмных семьях, тенденция опережения сохранится, позволяя детям выровняться в показателях роста со сверстниками. Также можно предположить, что дети, воспитывающиеся в детских домах, сохранят невысокий темп роста до момента взаимодействия с более благоприятным окружением, с которым у них возникнет безопасная привязанность.

Эксперты в данной области объясняют вывод, к которому мы пришли в ходе исследования, тем, что потребность в стабильных позитивных отношениях с ближайшим окружением является основополагающей для нормального становления, функционирования и развития всех сфер личности (Блок с соавт., 2017).

Таким образом, психосоциальный нанизм как функциональная особенность организма, проявляющаяся в сниженной, по сравнению со сверстниками, длины тела, возникающей вследствие длительного нахождения в неблагоприятных условиях внешней и внутренней среды, выравнивается в нормальное физическое развитие при условии наличия объекта привязанности, который будет выступать в качестве стабилизатора эмоциональной, психологической и физической безопасности ребёнка.

Список литературы Психосоциальный нанизм как результат деформации привязанности у детей, оставшихся без попечения родителей

- Абросова, Л.М. Настольная книга приемного родителя / Л.М. Абросова. -СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской общественной организации «Врачи детям», 2007. - 128 с.

- Батуев, А.С. Психофизиология матери и ребёнка: итоги и перспективы / А.С. Батуев, Л.В. Соколова, Л.Н. Станкевич //Психология. Журнал Высшей школы экономики. -2007. - Вып. 4, № 3. - С. 27-43.

- Блок, О.Г. Организация службы подготовки и сопровождения приёмных семей на базе интернатного учреждения / О.Г. Блок, А.Т. Жаппар, М.С. Маликова. - Караганда: Изд-во Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова, 2017. - 92 с.

- Богачёва, Л.В. Анализ здоровья детей-сирот дошкольного возраста / Л.В. Богачёва, Е.В. Мулик // Слобожанський науково-спортивний в1сник. - 2013. - № 3 (36). - С. 5-7.

- Бриш, К.Х. Терапия нарушений привязанности. От теории к практике / К.Х. Бриш; пер с англ. С.И. Дубинская. - М.: Изд-во Когито-центр, 2012. - 320 с.

- Варгасова, Т.В. Использование театрализованной игры с позиции здоровьесбережения для укрепления психофизического здоровья ребенка / Т.В. Варгасова //Преемственность в образовании. - 2018. - № 19 (09). -С. 46-49.

- Куфтяк, Е.В. Исследование качества жизни детей в контексте привязанности к матери / Е.В. Куфтяк // Медицинская психология в России. - 2018a. - T. 10, № 6. - C. 2. DOI: 10.24411/2219-8245-2018-16020

- Куфтяк, Е.В. Привязанность к матери и психическое здоровье ребенка / Е.В. Куфтяк // Психологические проблемы современной семьи: материалы VIII между-нар. науч.-практ. конф. - Екатеринбург, 2018Ь. - С. 726-731.

- Мухамедрахимов, Р.Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие / Р.Ж. Мухамедрахимов. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2001. -288 с.

- Петрановская, Л.В. Дитя двух семей / fi.B. nempanoecmn. - M.: H3d-eo ACT, 2018. -224 c.

- Markosyan, R.L. Children's Normal and Aberrant growth / R.L. Markosyan, N.N. Volevodz, E.M. Aghajanova // The New Armenian Medical Journal. - 2012. - Vol. 6, № 2. -P. 24-32.

- Volevodz, N.N. Clinical features of growth hormone deficiency in children / N.N. Volevodz, R.L. Markosyan // The New Armenian Medical Journal. - 2013. - Vol. 7, № 2. -P. 3-46.