Психотерапевтический подход в управлении развитием образовательных систем

Автор: Митин С.Н.

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 4 (26), 2016 года.

Бесплатный доступ

Процесс повышения профессиональной компетентности руководителей образовательных учреждений при резком изменении стратегических целей общества в плане лучшего использования человеческих ресурсов, организации нуждается в серьезной поддержке. Это возможно путем осуществления исследований и разработки актуальной для переходного периода методологии, содержания и технологии работы руководящих кадров в условиях личностно-ориентированной парадигмы управления.

Руководитель, управление, образовательные системы, психотерапевтический подход

Короткий адрес: https://sciup.org/14114201

IDR: 14114201

Текст научной статьи Психотерапевтический подход в управлении развитием образовательных систем

Повышение качества работы педагогических систем находится в прямой зависимости от уровня управления ими. Усвоение основ научного управления, владение содержанием, методами и формами эффективного управления, развитие управленческих умений становится первостепенной задачей руководителей образовательных учреждений.

В последние годы руководители образовательных учреждений, как и вся система управления, испытывали значительные затруднения, связанные с переходом в новые социокультурные условия деятельности, и, как следствие, это привело к кризису содержания и методов традиционного управления.

Большая часть проблем, с которыми сталкиваются сегодня управленцы системы образования, — это проблемы организации, ее эффективности, диагностики состояния, ресурсов, организационной культуры, группового поведения, стимулов, ценностей и пр. Отсутствие достаточного опыта работы с людьми, находящимися в условиях нестабильности и быстрых изменений, является наиболее уязвимой точкой в управлении педагогическими системами.

Кризис содержания и неотделимый от него кризис методов был закономерен при быстром изменении социальных ориентиров и резкой смене условий существования образовательных организаций. Это сделало чрезвычайно актуальным вопрос о том, какими инструментами пользоваться для изучения и поддержки собственной организации, сотрудников, работающих в ней, и самого себя как руководителя.

Наши образовательные учреждения открыты различным влияниям, которые деформируют участников педагогического процесса. Они как социальный институт, моделирующий и жизнь, и установки будущего общества, должны и могут стать гуманными демократическими учреждениями и способствовать созданию демократических установок в обществе.

Решение данной задачи, как показывает анализ существующих систем образования, возможно лишь в образовательном учреждении нового типа с усиленной гуманистической направленностью. Догматичная авторитарная школа не может быть гуманной, так как в ней в одинаковой степени страдают обучаемые и обучающие. Гуманизм — принцип мировоззрения, в основе которого лежит убеждение в безграничности возможностей человека, его способности к самосовершенствованию.

Гуманистическая, профессиональная направленность руководителя поможет жить с людьми, а не «быть» над ними; облегчит выбор каждой личности в образовательном учреждении собственного пути, а не заставит следовать чужой воле; будет содействовать в том, чтобы она осмысленно существовала в мире, свободно шла по пути профессионально-личностного развития, ощущая реальную поддержку со стороны администрации школы и коллег.

Предлагаемая статья представляет собой попытку системного социально-педагогического исследования процессов управления образовательным учреждением с позиции психотерапевтического подхода. По мнению автора, многие проблемы, связанные с реализацией на практике гуманистической, антропоцентрической парадигмы управления образовательным учреждением, могут быть решены на основе управления педагогическими системами с позиции психотерапевтического подхода.

Человек является основным компонентом социальных систем. Управление как система имеет две основные подсистемы — управляющую и управляемую. Для оптимального функционирования любой системы требуется определенное поведение человека как в руководимой, так и в руководящей подсистеме. А это возможно только тогда, когда руководитель и исполнитель обладают необходимой подготовкой и готовностью действовать в определенное время и определенным образом. Иными словами, каждому, участвующему в процессе управления, необходимо обладать минимальными стратегическими умениями и навыками. Вот почему обновление системы управления невозможно без обновления человеческих качеств и профессиональных ролей руководителя и исполнителя.

Эффективность деятельности человека обусловливается не только степенью его профессиональной подготовки, но и психическим состоянием, в котором человек находится в данный момент. Поэтому изучение различных факторов, оказывающих благоприятное или отрицательное влияние на психическое состояние человека, имеет особое значение для повышения эффективности его работы. Некоторые из этих факторов связаны с отклонениями в профессионально-личностном развитии, а также с взаимоотношениями, которые складываются в результате этого в данной системе между руководителями и исполнителями или между самими исполнителями.

Таким образом, при создании условий для управления педагогическими системами должны учитываться такие взаимодействия и взаимовлияния участников педагогического процесса (вербального и невербального), которые направляют сохранение, развитие личностных качеств каждого участника, раскрытие его природных задатков и способностей и совершенствование его возможностей, что и осуществимо при управлении педагогическими системами с позиции психотерапевтического подхода.

Определение сущности психотерапевтического подхода в управлении педагогическими системами берет начало в более широком понятии — работа по изменению. Социальные и биосоциальные системы (включая отдельных людей) всегда (со временем) претерпевают изменения. Развиваясь, система изменяется. Развитие и изменение являются частью жизни. Но изменения могут происходить эволюционным и революционным путем. Революционный путь сопряжен с риском дезорганизации системы, потерей управляемости и проблемами при ее восстановлении, поэтому нам необходимо встать на принятый в мире путь эволюции управленческих систем, признав его объективный характер.

За последние годы предпринимались попытки интегрировать различные методы воздействия и взаимодействия руководителя и подчиненного. Сложная реальность требует от управленцев новых подходов к управлению, которые позволяли бы комбинировать различные методы работы с людьми.

Управление — это целенаправленное, ресурсообеспеченное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по достижению запрогнозированного результата. А управление с позиции психотерапевтического подхода предполагает обеспечение в качестве основного ресурса всех видов помощи и поддержки для получения необходимого социального и личностно значимого результата.

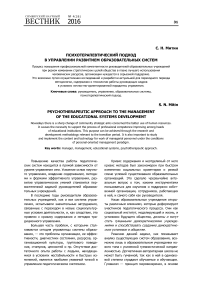

Необходимость и возможность использования психотерапевтического подхода в управлении педагогическими системами, по нашему мнению, обосновывается самим содержанием функций управления, несущим в своей основе психотерапевтическую составляющую (см. табл. 1).

Таблица 1

|

Психотерапевтическая составляющая функции управления |

Факты затруднений в реализации функции управления |

|

Мотивационно-целевая |

|

|

|

|

Информационно-аналитическая |

|

|

|

|

Планово-прогностическая |

|

|

|

|

Организационно-исполнительская |

|

|

|

|

Психотерапевтическая составляющая функции управления |

Факты затруднений в реализации функции управления |

|

|

|

Контрольно-диагностическая |

|

|

|

|

Регулятивно-коррекционная |

|

|

|

Психотерапевтическая составляющая функции управления

Кроме того, в ходе управления происходит взаимодействие руководителя и подчиненного по реализации функций управления. Каждая функция представляет собой процесс, так как она, в свою очередь, состоит из серии взаимосвязанных действий. Следовательно, необходимо создать условия для выполнения этих действий, приводящих в результате к реализации функций управления (см. табл. 1).

Условия могут быть самые разнообразные: социальные, психологические, педагогические, коррекционные, материальные, экономические, интеллектуальные и другие. В изучаемом нами подходе руководитель создает условия с целью недопущения или ликвидации возможных проблем по реализации функций управления подчиненным.

К реализации данных функций учителя готовятся, получая специальное образование. Но педагогическая система динамична и изменчива. Изменения идут непрерывно, и, следовательно, человеку необходимо эффективно работать в условиях высокой неопределенности, с большей скоростью реакций на изменения. Од- нако в повседневной управленческой практике мы встречаем людей, которые не всегда могут удовлетворительным для себя образом справиться с требованиями изменений.

Не все выпускники педагогических учебных заведений становятся «эффективными учителями». Это очевидный факт, и дело здесь, видимо, не только в мере усвоения профессиональных функций. Одной из причин таких отклонений могут быть проблемы в профессионально-личностном развитии сотрудников. И именно тогда прошлый негативный опыт не позволяет развиваться личности дальше, тем самым заставляя его двигаться по кругу от проблемы к проблеме. Даже если человек прилагает усилия для изменения ситуации, реального изменения не происходит, так как проблема лежит не только в неумении чего-либо делать, но и в нем самом, в его видении самого себя.

Следовательно, необходимо убрать эту преграду, этот негативный опыт, мешающий человеку решить самому возникшую проблему в ходе реализации им управленческих функций. То есть за него не надо решать проблему, не нужно жестко требовать ее решения, а нужно создать условия в виде системы многоуровневой поддержки с использованием опыта психотерапевтического взаимодействия. В результате мы убираем преграду между необходимостью в реализации функции и самой реализацией (самостоятельной).

Таким образом, руководитель, опираясь в управлении на психотерапевтический подход, не решает за подчиненного производственные задачи, а создает (через систему многоуровневой и полифункциональной поддержки) условия для самостоятельной реализации подчиненным той или иной функции управления, содержания деятельности.

Управление с позиций психотерапевтического подхода рассматривается как целенаправленное взаимодействие и воздействие руководителя на сферу профессиональной деятельности подчиненного не посредством приказов и санкций, а через многоуровневую, полифунк-циональную систему поддержки в ходе реализации им специальных видов деятельности.

В итоге, с одной стороны, эффективно идет педагогический процесс, а с другой — саморазвитие личности подчиненного через самореше-ние, самопреодоление проблем в условиях поддержки со стороны администрации, что, несомненно, создает комфортные условия жизнедеятельности.

В попытках преодолеть жизненные преграды человек естественным образом овладевает новой деятельностью, используя собственные внутренние ресурсы для самопомощи, для изменения собственной Я-концепции, базовых установок и самонаправляемого поведения.

Психотерапевтический подход к управлению педагогическими системами есть:

-

— целостный и непрерывный процесс изучения и анализа, формирования, развития и коррекции всех субъектов труда и жизни, попадающих в объектное поле деятельности руководителя подразделения;

-

— осознание логической последовательности возможного возникновения противоречий в отношении личности к труду с целью последующего определения мер разрешения этих противоречий.

Такая целостная психоуправленческая технология складывается из диагностической и формирующе-развивающей технологий, которые применяются в рамках психотерапевтического подхода к управлению педагогическими системами в виде управленческой психотерапевтической деятельности руководителя образовательного учреждения.

Она является механизмом достижения руководителем оптимальных показателей жизнедеятельности сотрудников в реальных педагогических системах. Это происходит через облегчение усилий сотрудника, направленных на то, чтобы стать более адекватным как личность, справляться с текущими и будущими профессионально-личностными проблемами, которые могут влиять на его жизнь.

В этом случае деятельность руководителя будет включать в себя систему воздействий в контексте взаимодействия с подчиненным, находящимся в состоянии затруднения в реализации профессиональных обязанностей, и будет направлена на оказание помощи и поддержки при преодолении им этих затруднений. Она уместна и хороша тогда, когда существующие у человека внутренние конфликты действительно препятствуют реалистическому видению ситуации, принятию и осуществлению ситуативного, тактического или стратегического решения.

Эта деятельность направлена на разрушение определенных установок, представлений, ценностей, мотивов и стереотипов поведения и формирование новых с целью достижения самореализации личности в обществе. Это разрушение, осуществляемое педагогическими средствами, проявляется в подмене, смене, замещении, переосмыслении, переоценивании, что в итоге дает коррекцию в поведении личности в соответствии с принятыми нормами.

Таким образом, можно сделать вывод, что управленческая психотерапевтическая деятельность есть создание условий для саморазвития личности с комбинированным применением психотерапевтических мероприятий по компенсации личностно-профессиональной дезадаптации [1].

Помощь не в том, что изменяется ситуация на работе, а в том, что с помощью психотерапевтического взаимодействия можно продуктивно разрешить и в дальнейшем самостоятельно преодолеть возникшее затруднение.

Управленческая психотерапевтическая деятельность более широка по своему диапазону, нежели психотерапия; это касается как целей, так и методов.

Целью всякой работы по изменению является позитивное развитие той организации, тех людей, на которых она рассчитана. Когда мы рассматриваем психотерапевтический подход к управлению, управленческую психотерапевтическую деятельность и методы управления с психотерапевтической направленностью в качестве составных частей работы по изменению педагогической системы в целом и отдельных ее элементов в частности, то полагаем, что цели всех этих типов деятельности однородны — способствовать положительному развитию возникающих жизненных и профессиональных ситуаций.

Для того чтобы выйти на возможно высокий уровень системности и логичности изложения, рассмотрим процесс применения методов управления с психотерапевтической направленностью в рамках управленческой психотерапевтической деятельности, воспользовавшись языком блок-схем (Донован М., 1975).

Управленческая психотерапевтическая деятельность осуществляется в двух направлениях: профилактическом и терапевтическом (см. схему 1).

Схема 1

Управление педагогической системой на основе психотерапевтического подхода

Объектом управленческой психотерапевтической деятельности являются затруднения, личностные препятствия в деятельности по реализации функций управления.

Субъекты управленческой психотерапевтической деятельности — сотрудники образовательных учреждений, нуждающиеся в различных видах помощи и поддержки руководителя.

Процесс управленческой психотерапевтической деятельности включает в себя: цели (задачи), специальное содержание (функции), методы, приемы, формы, средства, ожидаемые результаты.

Основной целью управленческой психотерапевтической деятельности является увеличение степени самостоятельности, компетентности сотрудника, формирование у него умений и навыков самостоятельно строить свою жизнь и решать возникающие профессионально-личностные проблемы.

В управленческой психотерапевтической деятельности основное внимание уделяется тому, чтобы облегчить усилия сотрудника, направленные на то, чтобы стать более адекватным как личность, справляясь с текущими и будущими проблемами, которые могут влиять на его жизнь. В этом смысле задачи данного вида деятельности состоят в том, чтобы помочь ему:

-

— развить более позитивную «Я-концепцию»;

-

— выработать большую способность к са-мопринятию;

-

— в большей степени полагаться на самого себя;

-

— выработать способность к самостоятельному принятию решений;

-

— овладеть чувством контроля;

-

— развить устойчивость к процессу преодоления трудностей;

-

— обрести веру в самого себя.

Эти цели задают общие рамки для понимания параметров подхода и его осуществления. Специфические цели устанавливаются с ориентировкой на конкретную личность.

Содержание управленческой психотерапевтической деятельности непосредственно вытекает из ее функций . Мы выделяем следующие:

-

— диагностическая — изучение особенности личности, коллектива, степени и направленности влияния на них микросреды и постановка «социального диагноза»;

-

— прогностическая — прогноз развития событий, процессов, происходящих в коллективе, и выработка определенных моделей социального поведения;

-

— организационная — организация управленческой психотерапевтической деятельности с целью коррекции межличностных отношений, способствования социальной адаптации личности;

-

— коммуникативная — установление контакта с нуждающимися, организация обмена информацией, выработка единой стратегии взаимодействия; восприятие и понимание другого человека;

-

— социально-профилактическая — приведение в действие различных механизмов (педагогических, психологических, медицинских и др.), предупреждение и преодоление негативных явлений;

-

— социально-поддерживающая — оказание социально-психологической поддержки (информационной и материальной) различным категориям сотрудников;

-

— социально-просветительская — организация работы по профилактике здоровья, способствование в овладении сотрудниками основами психотерапевтической культуры в целом и приемами «оперативной психотерапевтической помощи» в частности.

Таким образом, управленческая психотерапевтическая деятельность есть система способов, средств и воздействий, направленных на устранение профессионально-личностной дезадаптации через проработку внутренних препятствий и реализацию ресурсов личности, с целью принятия ей более зрелых и продуктивных путей совладания со сложившейся ситуацией в рамках педагогической деятельности.

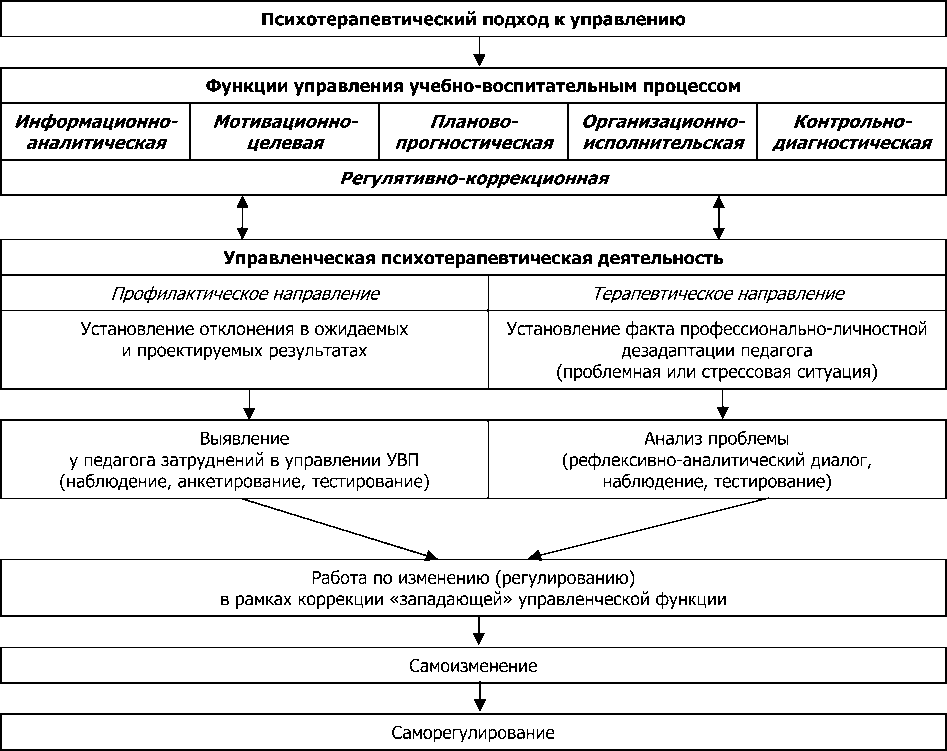

Выше мы затронули процесс изменения в целом. Теперь мы подробнее остановимся на этапах, которые придали бы процессу некую структуру, с целью ориентации на нее в ходе своих действий.

Согласно П. И. Третьякову [2], рефлексивное управление связано с такими факторами влияния на развитие личности, при которых человек осознает смысл своей деятельности. Осознанная личностью потребность в том или ином ее виде формирует внутренний настрой (мотив) на целенаправленную преобразующую деятельность. Вслед за глубоким самосознанием начинают развиваться процессы: самоопределения — самовыражения — самоутверждения — самореализации — саморегуляции. Все эти стадии проходят в ходе осознанной деятельности: при самоанализе — самоцелеполагании — са-мопланировании — самоорганизации — самоконтроле — самооценке — самокоррекции.

Сила проявления реакции в процессе специфической управленческой деятельности будет зависеть от силы рефлексии. Это два взаимосвязанных процесса. Все эти глубинные психические процессы и составляют рефлексивную природу саморазвития личности и его самоизменений.

Согласно этим идеям, можно выделить в процессе изменения три стадии. Через эти же стадии проходит работа над изменениями с индивидами или в группах (см. табл. 2).

Стадии процесса изменений

Таблица 2

|

Стадии самоуправления |

Стадии рефлексии |

Стадии УПТД |

Этапы УПТД |

|

|

(по Третьякову) |

Установка и поддержание терапевтических отношений |

|||

|

Самоанализ Самоцелеполагание |

Самосознание Самоопределение |

Центр на про |

ация блеме |

|

|

Самопланирование Самоорганизация |

Самовыражение Самоутверждение |

Центр на реш по обр |

ация ении азцу |

3. Решение проблемы |

|

Самоконтроль Самооценка Самокоррекция |

Самореализация Саморегуляция |

Центрация на решении в нестандартной ситуации |

4. Саморегуляция |

|

Первая стадия — личность начинает пересматривать и подвергать сомнению свои прежние рисунки поведения, реакции и систему ценностей.

Назовем эту стадию стадией центрации на проблеме. Она включает в себя этапы: определение затруднения и анализ причин затруднения.

Вторая стадия характеризуется тем, что в ходе работы прежние поведенческие рисунки заменяются новыми. Переориентация происходит как на эмоциональном, так и на интеллектуальном уровне.

Назовем эту стадию стадией центрации на решении по образцу. Она включает в себя этап решения проблемы в сходной ситуации.

Третья стадия характеризуется тем, что произошедшим изменениям нужно дать возможность укорениться и стабилизироваться. Проблема разрешена, сотрудник владеет новой для себя моделью деятельности и способен к самореализации в новом для себя качестве, а в дальнейшем — и саморегуляции — при возможном возникновении новых жизненных проблем.

Это окончание — стадия центрации на решении в нестандартной ситуации. Она включает в себя этап саморегуляции.

Таким образом, мы делим этапы управленческой психотерапевтической деятельности на две взаимосвязанные стадии: центрация на проблеме , позволяющая добраться до сути проблемы, и центрация на решении , позволяющая в короткое время организовать решение проблемы. При этом этап установки и поддержания терапевтических отношений, находящийся в центре всего комплекса и принадлежащий сразу обеим стадиям, представляет собой как бы «технологический мостик» между двумя этими стадиями (см. схему 2).

Этапы управленческой психотерапевтической деятельности

Схема 2

Речь здесь идет о примерном плане, который может служить ориентиром. Здесь не имеются в виду резко отделенные друг от друга этапы управленческой психотерапевтической деятельности. Переход от одного этапа к другому осуществляется постепенно, этапы как бы переходят друг друга, и предыдущий этап служит основой для следующего.

Психотерапевтический подход к управлению педагогическими системами есть целостный и непрерывный процесс изучения и анализа, формирования, развития и коррекции всех субъектов труда и жизни, попадающих в объектное поле деятельности руководителя подразделения, осознания логической последовательности возможного возникновения противоречий в отношении личности к труду с целью последующего определения мер разрешения этих противоречий. По своей сущности данный подход реализуется в процессе повседневной управленческой деятельности, которая является механизмом достижения руководителем оптимальных показателей жизнедеятельности сотрудников в реальных педагогических системах.

Представленная концепция не претендует на статус окончательной. Она, оставаясь открытой для внесения необходимых корректив, призвана активизировать научный и общественный интерес к проблеме управления педагогическими системами с позиции демократии и гуманизма.

-

1. Митин С. Н. Психотерапевтическая компетентность руководителей образовательных учреждений (генезис, формирование, управление) : дис. … д-ра пед. наук. М., 2003.

-

2. Третьяков П. И., Митин С. Н., Бояринцева Н. Н. Адаптивное управление педагогическими системами : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. П.И. Третьякова. М. : Академия, 2003. 368 с.