Птица-река эрзянки Л. Д. Левиной

Автор: Наталья Ивановна Воронина, Ирина Львовна Сиротина

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: События, люди, книги

Статья в выпуске: 3 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147234588

IDR: 147234588

Текст статьи Птица-река эрзянки Л. Д. Левиной

По признанию художницы, это «хлопотно и не всегда результативно. Но талантливые есть, и они продолжают развивать профессионализм в ткачестве».

Произведения Л. Д. Левиной - это гармоничное сплетение плодотворных художественных направлений в народном искусстве мордовского этноса, включающего не только эстетику традиционного народного творчества, но и эксперименты ХХ столетия. Одним из любимых и значительных жанров художницы долгие годы является гобелен. Как заметила искусствовед В. И. Савицкая, в гобелене, «как ни в каком другом виде декоративного творчества, неожиданно были обнаружены неисчерпаемые пластические возможности, которые немедленно привлекли к нему многих художников, - причем не только текстильщиков, но и живописцев, и графиков, и монументалистов, и керамистов»1. Л. Д. Левина сумела почувствовать это и удивила своими художественными проектами, в которых интересны новые подходы и креативные решения.

С. В. Гавин и З. А. Тань-шина, наблюдая за тем, как «зарождается и набирает силу мордовская школа гобелена, опираясь на богатейшие традиции своего народа, на прочную фундаментальную профессиональную подготовку», связывают этот процесс в

Рис. 1. Л. Д. Левина, О. Е. Колмогорцева. Родные мотивы. Гобелен, ткачество (1987 г.). 120×160

Рис. 2. Л. Д. Левина. Тешкст. Гобелен (2011 г.)

Fig. 2. L. D. Levina. Teshkst. Tapestry (2011)

Fig. 1. L. D. Levina, O. E. Kolmogortseva. Native motives. Tapestry, weaving (1987). 120×160

первую очередь с именем Л. Д. Левиной2. В работах этого жанра привлекают точность наблюдений автора, мастерство художественного видения, бесконечная любовь к разным мелочам провинциального быта (рис. 1). В этом видится собственная причастность к родной земле, к малой родине. Про Людмилу Демьяновну можно сказать: «Ее биография в ее гобеленах».

Художественные полотна Л. Д. Левиной – явление не только в масштабе Мордовии. Они говорят о всплеске интереса к этническим формам искусства во всей России, об интеллектуальной и эмоционально-эстетической потребности человека в осмыслении этих форм. Фольклорное мировоззрение в искусстве твердо меняется на профессиональное мышление – обращение к истокам, корням народа, выраженное современным языком. Этнофутуризм и этносимволизм – новые направления в мордовском искусстве, которые, не противореча друг другу, активно развиваются по своим правилам. Они отражают глубины внутреннего мира. «Особо интересна их знаковость, которая, помимо символики, чрезвычайно поэтична, в то же время привлекательна гротесковыми образами»3.

На мордовской мифологии основаны и авторские гобелены Л. Д. Левиной с интересной сюжетикой и техникой ткачества. Последняя, конечно, не нова в традициях эрзянского народа, но ее креативное использование, выполнение работ в различной форме и манере стали открытием в художественном мире. Работы отличают тонкий вкус, грамотная интерпретация сюжета и безупречная чистота исполнения. Художница умело использует традиции народного искусства, которые для нее стали неиссякаемым источником вдохновения в творчестве.

Отметим, что у Людмилы Демьяновны нет незаконченных работ. Если возникала идея, то она всегда многоплановая, наполненная смыслом и художественными образами, поэтому воплощалась в картине сразу. Трудно в наши дни найти что-либо более народное по языку и по мысли в гобелене. В метких художественных деталях мастером выкованы такие живые фигуры окружающего мира, что диву даешься: как это можно сделать простыми, незатейливыми штрихами.

Характерными для образного ряда художницы становятся геометрические фигуры, и прежде всего круг как олицетворение мира, как обобщающий образ вселенной и доминанта в авторских композициях. Рядом – полукруг, ромбы, квадраты, абрисы различных полуфигур и фигурок, динамично «населяющих» фантазийный мир автора.

На полотне – этно-знаки мордвы, рисунчатое письмо, передающее смыслы в общении людей (рис. 2). Композиция абстрактная, но художница воплотила в ней «паспорт своей земли». В простой геометрии прочитываются определенные тексты, наполненные глубоким содержанием: стрела связа-

Рис. 3. Л. Д. Левина. Ожерелье времени. Гобелен, ткачество (2006 г.). 80×90

Рис. 4. Л. Д. Левина. Иненармунь. Ткачество, гобелен (2004 г.). 60×80

Fig. 3. L. D. Levina. Necklace of time. Tapestry, weaving (2006). 80×90

Fig. 4. L. D. Levina. Inenarmun. Weaving, tapestry (2004). 60×80

на с охотой; дом с коньком наверху – с домашним очагом; птица – с прародительницей эрзянского рода; отдельные предметы инвентаря – с житейским обустройством и др. С одной стороны, это история, своеобразный документ, с другой – художественное полотно, в котором «работают» не только знаки, но и цвет, пространство, форма. Говоря словами М. М. Бахтина, «множество разных голосов звучит»4 в одном полотне – важно, что они объединены одной сокровенной идеей. А символы, знаки, образы, чувства – это душа самого художника.

В формате творчества Л. Д. Левиной знаки и штрихи, детали часто перерастают в самостоятельные образы, и каждому она посвящает отдельное полотно. Так появился сюжетный ряд мифологических образов, сначала прочитанных и прочувствованных в «Мастораве», а потом увиденных в обрядах, родовых знаках, характерных чертах народного быта и прикладного творчества. Художница одновременно выстраивает и разрабатывает оригинальный пластический язык для их воплощения (рис. 3).

Особое место в этом мире отводится птице – Ине-нармунь (рис. 4). Водоплавающая птица является одним из важнейших символов мордовской мифологии. Ее образ дуалистичен. Она творец мира и одновременно вестник новой жизни. Семь

Рис. 5. Л. Д. Левина. Птица-река. Гобелен, ткачество (2011 г.). 80×140

Fig. 5. L. D. Levina. Bird-river. Tapestry, weaving (2011). 80×140

яиц, отложенных в гнезде, – это семь богинь, которые появляются на свет с конкретной миссией.

Большое значение придается цвету – каждый несет определенный смысл. Красно-коричневые тона, характерные для многих работ Л. Д. Левиной, отвечают за яркость, сочность солнечного мира. Особое отношение у мастера и к голубому цвету, передающему мечту, движение, полет, и к белому – чистоту (рис. 5).

Рис. 6. Л. Д. Левина, И. В. Хомякова. Панно для отеля «Шератон». Гобелен, ткачество (2017 г.)

Fig. 6. L. D. Levina, I. V. Khomyakova. Panel for the hotel “Sheraton”. Tapestry, weaving (2017)

Этнограф и фольклорист П. Г. Богатырев, рассматривая народный костюм как особую семиотическую систему, утверждает, что «функциональность пре-

В многоярусном цветении особым языком передаются быт и праздник, эстетика и традиции ноше-ния6. Художник выбирает его форму для выражения времени и места эрзян на земле, для соединения традиции и современности в мышлении народа. Хотя в целом композиции гобелена не цитируют напрямую тематику народного искусства эрзян, они прекрасно передают их ментальные черты через колористику, через выбор пространства и решение горизонтальных и вертикальных линий. Во всем этом ощущается каскад этнических традиций. Работы привлекают узорочьем и фактурностью поверхности. Поэтичные фольклорные образы гобеленов роднят их с шедев-

6 См.: Левина Л. Д. Народный костюм как особая семиотическая система // Финно-угорская традиционная культура в современном информационном обществе: материалы Всерос. заоч. науч.-практ. конф. / сост.: И. Н. Пронина, М. А. Шорохова; отв. ред. И. Л. Сиротина. Саранск, 2013. С. 44–47; Мордовский народный костюм: альбом / авт.-сост. Т. П. Прокина. Саранск, 2007; Шигурова Т. А. История культуры и искусства Мордовии. Саранск, 2017.

рами народной вышивки, костюма и резьбы.

Таким Людмила Левина видит самобытный эрзянский мир, именно в таком ракурсе изображает этническую красоту сельчан, высказывая свою позицию, никому ее не навязывая, ни у кого не заимствуя. Работы художницы наполнены радостным ощущением полноты жизни, «неповторимым духовным ликом» (Н. А. Бердяев), показывают ее привязанность к ценностям, отражающим ментальные черты родного народа. Через особый мир, через антропологию места и его красоту они формируют у современника причастность к пространству смыслов жизни этноса, его исторической и культурной идентичности.

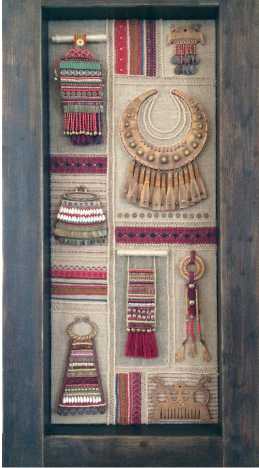

вращает костюм из явления материальной действительности в явление действительности идеологической… вещь превращается в знак»5. Данное утверждение в полной мере относится к комплексу национального эрзянского костюма, который отличается красотой и богатством украшений. Это и пулай, и монисто, и узорные пояса и, конечно, сюл-гамо как основной его символ. Л. Д. Левина создала множество гобеленов с вариациями знаковой системы подобной атрибутики, на них обязательно присутствует круг или полукруг, заполненный бусинами, ракушками, монетами, колокольчиками, плетеными нитями или поясами (рис. 6).

Наталья Ивановна Воронина – доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и информационно-библиотечных ресурсов, директор Центра М. М. Бахтина

Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва,

Ирина Львовна Сиротина – доктор философских наук, профессор кафедры дизайна и рекламы

Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва,

Natalia I. Voronina –

Doctor of Philosophy, Professor, Department of Culturology and Information and Library Resources,

Head of M. M. Bakhtin Center,

National Research Mordovia State University,

Irina L. Sirotina –

Doctor of Philosophy, Professor,

Department of Design and Advertising,

National Research Mordovia State University,