Птицы на скалах (еще раз об изображения птиц в петроглифах Алтая)

Автор: Черемисин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются петроглифы, недавно исследованные автором на юге Российского Алтая, на которых представлены изображения птиц. Представители орнитофауны, в отличие от других диких и домашних животных (горных козлов, быков, оленей и хищников), в наскальном искусстве региона изображались достаточно редко. При этом птица - доминантный образ, игравший важную роль в архаической мифологии многих народов, обитатель «верхнего мира» и посредник между мирами людей и богов. Контакты человека с фантастическими птицами описаны в ряде древнейших письменных памятников. Семантика петроглифов с орнитоморфными персонажами реконструируется в свете мифологии древних обитателей Евразии как графическое изображение ее основных сюжетов. На территории Российского и Монгольского Алтая зафиксированы различные сцены с участием водоплавающих, хищных, голенастых птиц, в том числе сцена нападения хищных птиц на копытных животных. Несмотря на небольшую серию изображений птиц, можно выделить главный, неоднократно повторяющийся сюжет наскального искусства - охота антропоморфного персонажа на птицу. Этот сюжет, в котором человек стреляет в птицу из лука, представлен в петроглифах разных эпох от бронзового века до Средневековья (древнетюркская эпоха). Очевидно, сцены с изображением охоты лучника на различных птиц (хищных - орла, коршуна или грифа, журавля, уларов) воспроизводят мифологический сюжет, игравший важную роль в мифологических представлениях древнего населения Алтая. Изображение сцен охоты на водоплавающих птиц или куропаток могло быть связано с промысловой ролью этих птиц как источника пищи и сырья для оперения стрел.

Петроглифы, алтай, орнитофауна, сцены охоты на птицу, наскальное искусство и миф

Короткий адрес: https://sciup.org/145146371

IDR: 145146371 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0795-0799

Текст научной статьи Птицы на скалах (еще раз об изображения птиц в петроглифах Алтая)

Исследователями петроглифов Евразии не раз отмечалось, что сюжеты и образы наскального искусства, воспроизведенные в различных стилях и техниках и в разное время, распространенные повсеместно или локально, всегда отражают «культурную экологию» создателей рисунков на скалах. Анализируя эти изображения, можно в определенной мере представить черты природной среды, характер хозяйства и, конечно, отражение мировоззренческих представлений древних обществ. Одна из самых удачных дефиниций наскального искусства определяет этот яркий культурный феномен как «мифы в камне» [Дэвлет, Дэвлет, 2005]. Семантика основных сюжетов петроглифов может быть реконструирована в свете мифологии древних обитателей Евразии как графическое изображение этих сюжетов, доминирующих персонажей и образов.

Публикации последних десятилетий позволяют достаточно полно представить репертуар петроглифических памятников Евразии, образный ряд, в котором тотально превалируют изображения диких животных, а также выделяется ряд сюжетных тем с одними и теми же персонажами и повторяющимися сценами. Совершенно очевидно, что некоторые наскальные образы количественно преобладают и распространены очень широко, другие встречаются гораздо реже и распространены локально, как и художественные «стили», выработанные в той или иной культурной традиции.

Орнитофауна или «образ птицы» в петроглифах Алтая уже привлекали внимание исследователей. В искусстве пазырыкской культуры доминантным персонажем был фантастический грифон, при этом в многочисленных петроглифических памятниках региона изображения птиц по сравнению с фигурами горных козлов, быков, оленей и хищников встречаются редко [Кубарев, Черемисин, 1984; Кубарев, 2002; Кубарев, Забелин, 2006].

В.Д. Кубарев посвятил коллекции фигур птиц на памятниках наскального искусства Монгольского Алтая (Арал-Толгой, Цагаан-Салаа, Хойт-Цэнкер-агуй) отдельную статью, а позднее, совместно с орнитологом В.И. Забелиным, рассмотрел изображения птиц в гораздо более широком археологическом и географическом контексте. Опираясь на орнитологические определения, соавторы предложили аргументы в пользу определения «самых древнейших орнитоморфных рисунков в Центральной Азии» как страусов, датировав их «финальным неолитом и эпохой ранней бронзы» [Кубарев, Забелин, 2006, с. 90], отметив при этом дискуссионность вопроса о возрасте данных фигур.

В петроглифах Монгольского Алтая бронзового и железного веков, по определению соавторов, преобладают изображения орлов, лебедей, уток и гусей. 796

Наибольший интерес вызывает серия фигур «парящих» с распластанными крыльями хищных птиц, а также композиция из Цагаан-Салаа III, в которой видится «возможно, обычная охота на лебедя», причем птица показана размерами больше охотника [Там же, с. 95, рис. 10, а ]. Сцена с лучником и птицей, на наш взгляд – это главный мифологический сюжет, представленный также в петроглифах юга Российского Алтая. Участниками данного сюжета, как показывают алтайские петроглифы, в разные эпохи представали птицы различной видовой принадлежности.

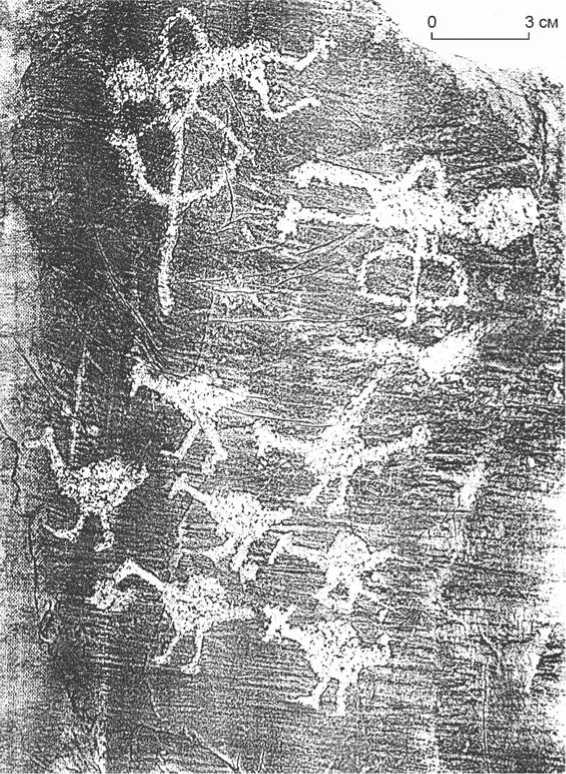

На памятнике Джурамал в низовьях р. Карагем (бассейн р. Аргут) в данном сюжете участвует лучник и хищная птица, орел или коршун (рис. 1). Композицию можно датировать эпохой бронзового или раннего железного века, принимая во внимание соседние наскальные фигуры, частично разрушенные временем. Полную аналогию в плане семантики – лучник, направляющий стрелу в и хищную птицу – мы находим в петроглифах гор Бэйшань (Нинся-Ху-эйский автономный район Китая) [Zhou Xinghua, 1991, p. 320, fig. 92], хотя по манере воспроизведения птиц изображения существенно различаются (рис. 2). В Джурамале сцена динамична, птица показана летящей, в крутом пике, а китайский петроглиф отличается статичностью изображенных персонажей. В сцене из Бэйшань хищность птицы обозначают загнутый клюв и гипертрофированные когти.

Совершенно оригинальной представляется композиция из долины р. Елангаш с двумя лучниками, направляющими стрелы в стаю птиц (рис. 3). На наш взгляд, здесь показаны редкие птицы высокогорья – алтайские улары. Этих птиц трудно увидеть летящими, так как, по наблюдениям орнитологов, считающих уларов «удивительной редкой птицей», они перелетают «только с понижением траектории, а высоту набирают пешком» [Воробьев, 2018, c. 4969]. Очевидно, этих быстро бегущих по горному склону птиц и преследуют лучники. В Елангаше трижды зафиксированы подобные изображения нескольких птиц, как бы небольшой стайкой (рис. 4), но лишь в одной композиции представлены охотники с луками.

Еще одна сцена, в которой воспроизведен сюжет охоты на птицу, открыта Е.А. Миклашевич в долине р. Туэкта. В многофигурной композиции, нанесенной на скалу тончайшими резными линиями, изображена «сцена эпической охоты эпохи древних тюрок» [Миклашевич, 2006, с. 222, 227, рис. 5]. Всадник на полном скаку выпускает стрелу в летящего журавля, показана и стрела на тетиве лука, и стрела, поразившая птицу. Очевидно, здесь представлен обитатель алтайских долин журавль-красавка, изображения которого также известны в петроглифах долины р. Ча-ган. Возможно, образ журавля-красавки также воплощен в форме головных уборов пазырыкцев. Еще

Рис. 1. Петроглифы Джурамала, Российский Алтай. Фото автора.

Рис. 2. Петроглифы гор Бэйшань, Китай. Без масштаба (по: [Zhou Xinghua, 1991]).

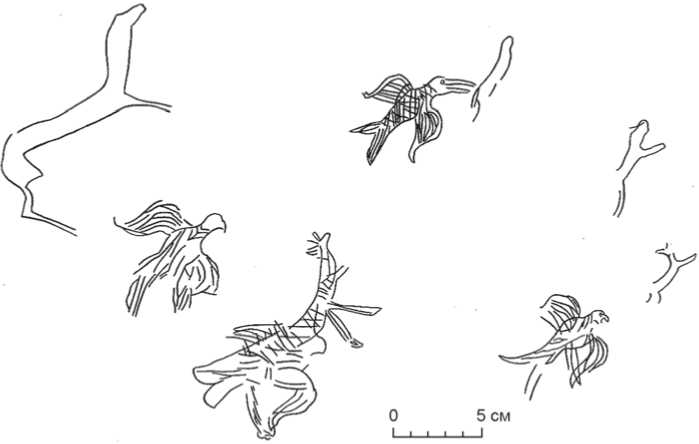

одна композиция из Чагана, выполненная в технике тонкой гравировки и относящаяся к древнетюркской эпохе, изображает хищных птиц, преследующих и нападающих на копытных. В сцене представлены разные птицы – одна с длинным, а две с короткими загнутыми клювами, с раздвоенным хвостом (рис. 5).

В семантических интерпретациях традиционно принимается во внимание, что птицы в архаической мифологии – один из доминантных образов, они участники

Рис. 3. Петроглифы Елангаша, Российский Алтай (эстампаж).

Рис. 4. Петроглифы Елангаша. Фото автора.

Рис. 5. Петроглифы Елангаша. Прорисовка автора.

космогонических актов, творцы мироздания, вершители судеб, тотемные предки древних коллективов и покровители эпических героев, обитатели рая – и в то же время могучие и безжалостные противники-антагонисты героев мифов и легенд. Это персонажи повествовательной традиции – птица, творящая мир в древнейшей евразийской мифологии, мифический орел Анзуд или птица Инмугуд в Шумере, Феникс в Китае, Сэнмурв/Симург в Иране, Гаруда в Индии. А еще чудесные Финист, Гамаюн и Алконост древнерусской сказочно-эпической традиции, Анка и Рух восточных чудес, «громовая птица» аборигенов Нового Света, Турул финно-угров, ужасная 798

птица Кьюн тибетцев, собака-птица Кумай тюрков. Словарь мифологической картины мира оперирует столь детально разработанной классификацией обитателей верхнего, горнего и потустороннего для человека мира, что постижение его – хотя бы и в каком-то одном фрагменте – никогда не будет полным.

Изучение мифа о разорителях орлиных гнезд или прауральского космогонического мифа стало частью впечатляющей реконструкции древнейшей истории народов Евразии (работы В.В. Иванова и В.Н. Топорова, К. Леви-Стросса, В.В. Наполь-ских, Ю.Е. Березкина и других исследователей). Орнитоморфные образы петроглифов, такие как ворон и водоплавающие птицы, интерпретированы в качестве участников мифов о первотворении, для интерпретации петроглифов привлечены космогонические сюжеты архаичных евразийских мифологий [Дэвлет, 1990; Дэвлет, Дэвлет, 2005, с. 87–100, 180–181]. Наскальные сюжеты Алтая с охотой лучников на хищных птиц можно гипотетически сопоставить с сибирско-американским мифом о разорителях орлиных гнезд или cо «скифским» сюжетом о борьбе аримаспов с грифами.

При этом охота на водоплавающую птицу или куропаток, конечно же, имела и промысловое значение. Сцены противостояния героя-лучика хищным птицам, видимо, отражают сюжеты мифов. Известно, что перья хищных птиц использовались для изготовления стрел, а магия, связанная с птичьим пером, вероятно, основанная на метонимической связи полета стрелы и полета птицы, восходит к глубокой древности, что зафиксировано в древнеиранских языках [Benveniste, 1960, p. 194].

Таким образом, образ птицы и сюжеты с участием орнитоморфных персонажей играли важную роль в наскальных традициях древнего населения Алтая. Очевидно, они отражают развитую мифологию, а также позволяют увидеть экологические аспекты древних культур региона. Остаются дискуссионными вопросы, связанные с интерпретацией «древнейших» орнитоморфных изображений региона, а также предложенные определения видовой принадлежности птиц Алтая, сделанные на основании интерпретации единичных наскальных фигур или схематичных и мало детализированных изображений.

Исследование проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технология, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Птицы на скалах (еще раз об изображения птиц в петроглифах Алтая)

- Воробьев В.М. Птицы высокогорья хребта Сарымсакты (Южный Алтай) // Русский орнитологический журнал. - 2018. - Т. 27. - Экспресс-выпуск, 1679. -С. 4967-4997.

- Дэвлет М.А. О космогонических представлениях древних жителей Среднего Енисея. Изображения на Бейской стеле из Хакасии // Семантика древних образов. Первобытное искусство. - Новосибирск: Наука, 1990. -С. 83-90.

- Дэвлет Е.Г., Дэвлет М. А. Мифы в камне. Мир наскального искусства России. - М.: Алетейа, 2005. - 471 с.

- Кубарев В.Д. Образ птицы в петроглифах Монгольского Алтая // Северная Евразия в эпоху бронзы: про странство, время, культура. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та. - 2002. - С. 77-81.

- Кубарев В.Д., Забелин В.И. Авиафауна Центральной Азии по древним рисункам и археолого-этнографическим источникам // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2006. - № 2. - С. 87-103.

- Кубарев В. Д., Черемисин Д.В. Образ птицы в искусстве ранних кочевников Алтая // Археология юга Сибири и Дальнего Востока. - Новосибирск: Наука, 1984. - C. 87-99.

- Миклашевич Е.А. Рисунки на скалах у деревни Ту-экта (Горный Алтай) // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. - Горно-Алтайск: АКИН, 2006. - Вып. 3-4. - С. 219-235.

- Benveniste E. Les noms de "l'oiseau" en Iranien // Paideuma: Mitteilungen zur Kulturkunde. - 1960. - Bd. 7, H. 4/6 (Jul., 1960). - P. 193-199.

- Zhou Xinghua. Zhongwei yanhua. The Rock Arts in Zhongwei. - Yinchuan, Ningxia People's Publ., 1991. -442 p. (In Chin.).