Путеводители и справочные издания середины XIX - начала XX вв. как источник по истории культуры Верхнего Поволжья

Автор: Иерусалимская Cветлана Юрьевна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Приволжская мозаика

Статья в выпуске: 2 т.5, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье подробно показано, как создавались и что включали в себя справочные книги и путеводители в России середины XIX - начала XX вв. Приводится критический анализ данного вида источников. Автор в своем исследовании приводит примеры наиболее ценных работ подобного типа. В них даются ценные сведения о состоянии народного образования, раз- витии начальной и средней школы.

Справочные книги, путеводители, просвещение, статистические данные, народное образование, источники

Короткий адрес: https://sciup.org/140206088

IDR: 140206088

Текст научной статьи Путеводители и справочные издания середины XIX - начала XX вв. как источник по истории культуры Верхнего Поволжья

В середине XIX — начале XX веков увидел свет целый ряд отечественных путеводителей и справочных изданий. Их появление было вызвано бурным развитием экономики Российской империи, которая в конце XIX века заняла первое место в мире по темпам роста промышленности, степени концентрации производства, капитала и рабочей силы. Особенно быстро развитие России пошло после Великих реформ 1860—1870 гг. и завершения промышленного переворота в 80-е гг. XIX века. Процессы модернизации пореформенной России дали мощный импульс развитию всех сторон жизни населения страны, в том числе привели к становлению и развитию туризма.

В Западной Европе модернизация и завершение промышленного переворота произошли на несколько десятков лет раньше, поэтому в «Малом энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона дано определение термина турист как явления, давно сложившегося на Западе: «… лицо, путешествующее для развлечения… В Зап. Европе существ. много обществ и союзов для организации путешествий и экскурсий Т.» [1]. На рубеже XIX—XX столетий среди иностранных изданий появляются первые путеводители по России.

Развитие туристской деятельности, стремление определенной части русского общества детально изучить и познать различные регионы Российской империи в свою очередь также вызвали к жизни целый ряд отечественных путеводителей и справочной литературы. Путеводители и справочники являются важным источником по истории отечественной культуры в указанные хронологические рамки, в том числе такого знакового региона страны как Верхнее Поволжье.

Верхневолжские города в наши дни входят в состав Золотого кольца России — кольцевого туристического маршрута: Ярославль, Костро- ма, Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский, Ростов Великий. Они вызывают большой интерес у современных отечественных и иностранных туристов. В них находятся знаменитые шедевры мировой архитектуры: Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли в окрестностях Владимира, церковь Воскресения на Дебре, ансамбль Ипатьевского монастыря, Никольская церковь Богоявленского монастыря, красные торговые ряды, пожарная каланча и гауптвахта в Костроме, церкви Ильи Пророка, Иоанна Предтечи и Иоанна Златоуста в Ярославле, Ростовский кремль, древнейший каменный собор в центральной России — Спасо-Преображенский в Переславле-Залесском, церкви и монастыри в Суздале и целый ряд других.

Не менее знамениты Воскресенский собор и Казанская Преображенская церковь в Романово-Борисоглебске (ныне Тутаев), церковь царевича Димитрия «на крови» в Угличе, Спасо-Преображенский собор и здание Хлебной биржи в Рыбинске, собор Преображения в Твери и другие постройки. Экскурсии с осмотром этих и других достопримечательностей пользуются большой популярностью среди отечественных и зарубежных туристов. Знали об их существовании и путешественники середины XIX — начала XX века.

Большой интерес для раскрытия заявленной темы представляет первый том из серии «Россия: Полное географическое описание нашего Отечества». Книги данной серии вышли под редакцией видного деятеля эпохи великих реформ 60—70-е гг. XIX века В.П. Семенова и под общим руководством его брата, известного путешественника П.П. Семенова-Тянь-шанского и профессора В.И. Каманского, где отмечалось, что в Центральном промышленном районе самой образованной можно считать Ярославскую губернию [2].

В указанном издании приводятся таблицы по начальным, средним и высшим учебным заведениям; представлены суммы, потраченные на народное образование по губерниям; выявлен процент грамотных среди новобранцев

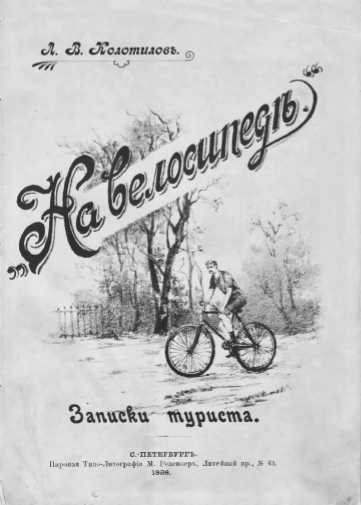

Обложка путеводителя конца XIX в.

Центральных губерний, в том числе Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской, причем проведенный сравнительный анализ выявил такой интересный факт, что наиболее грамотными среди них являлись ярославцы.

Важнейшие вопросы развития церковно-народного образования — выработка новых программ для церковно-приходских школ (далее ЦПШ) и школ грамоты; суммы, отпускаемые на их содержание из государственной казны; управление ЦПШ; количественные показатели роста числа учебных заведений и так далее — были рассмотрены в работе «История христианской церкви в XIX веке» (издание В.П. Лопухина) [3]. По нашей теме наиболее информативным является второй том «Православный восток». Особое внимание в нем обращает на себя внушительная цифра школьного строительства: в 1886—1896 гг. для ЦПШ было выстроено 9 200 зданий на 7 миллионов рублей; а всех школ до 30 000 с 917 000 учащимися.

Показывая процесс развития и реформирования церковного образования, автор дает оценку деятельности светских властей и православной церкви по отношению к духовно-учебному делу. Вместе с тем следует помнить, что данная работа написана в духе официальной историографии, в которой заметно звучат консервативные ноты. Характеристика церковного образования дана в отлакированном виде, критический подход в данном справочном издании при анализе такого сложного и разнопланового явления как духовное просвещение отсутствует.

В томе шестом «Москва и Московская промышленная область» серии «Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении» приводятся краткие сведения о Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской губерниях конца XIX века, включающие в себя количественные показатели числа жителей, их половой и социальный состав, сведения о наличии церквей, школ и т. д. В издании также дан небольшой экскурс в историю верхневолжских городов [4].

Справочник второй половины XIX в.

В работе «Будущая война в техническом, политическом, экономическом отношениях» сообщаются расходы на образование на одного жителя губерний Центральной России, в том числе Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской; выделен процент неграмотных из числа принятых на службу в 70—80-е гг. ХIХ века [5]. Эти сведения помогут нам лучше понять подобные проблемы в верхневолжских губерниях и сравнить их показатели с соседями.

Историко-статистические справочники XIX в. были представлены несколькими авторами. Знаменитый статистик К.И. Арсеньев занимался изучением количественных показателей народного просвещения России первой половины XIX столетия [6]. Аналогичную работу по материалам Санкт-Петербургского учебного округа проделал А.С. Воронов [7]. Материалы последнего пригодятся для сравнения данных о половозрастной структуре учеников и педагогического персонала столичной и верхневолжских губерний между собой.

Статистика просвещения в России XIX в. стала предметом специального изучения в ряде обобщающих трудов и отдельных статей, преимущественно либерального характера. Среди монографических работ следует отметить произведения Е.П. Карнович, отдельные статьи В.Г. Варенцова. Исследователями были опубликованы общероссийские данные о развитии просвещения, а также количественные показатели по отдельным краям и губерниям, в том числе по средне- и верхневолжским [8].

Детальный анализ статистических данных, приведенных в основном в табличной форме, был дан в двух вводных статьях фабричного инспектора Московской губернии инженера И.М. Козьминых-Ланина и заведующего статистическим отделением Московской губернской земской управы П.А. Вихляева к документальному сборнику «Материалы по статистике Московской губернии». В них с либеральных позиций раскрывалась взаимосвязь и соотношение грамотности и заработной платы рабочих Московской губернии в начале XX века [9].

В 1908 г. вышла в свет книга В.А. Гиляровского «Волга. Путеводитель по городам России». Она имела такой большой и непреходящий успех у читателей, что спустя чуть более 100 лет была переиздана в 2009 году [10]. В книге В.А. Гиляровского подчеркивалась роль Ярославля как культурной столицы Верхнего Поволжья и центра образования и просвещения данного региона: «Ярославль является … научным центром всего края и верхней Волги. По справедливости он может считаться рассадником образования: в нем находится высшее учебное заведение — Демидовский юридический лицей, имеются мужская гимназия, духовная семинария, … кадетский корпус и прочие учебные заведения. В городе много ученых и художественных кружков, есть Пушкинская библиотека» [10. С. 67].

Из историко-архитектурных достопримечательностей Твери в путеводителе упомина-

Современное издание книги В.А. Гиляровского ются собор Преображения, где покоятся мощи великого князя Михаила Тверского, убитого монголо-татарами и причисленного к лику святых, Отрочь Успенский монастырь, который стал местом заточения Максима Грека и митрополита Филиппа, принявшего здесь мученическую кончину от рук главаря опричников Малюты Скуратова, а также Путевой дворец, построенный при Екатерине II. В одном из флигелей дворца находится музей, в котором хранятся 15 тыс. экспонатов.

Судя по путеводителю, большое внимание в Твери уделялось развитию просвещения среди всех слоев общества. Неслучайно в начале XX в. по соседству с дворцом, на одной из центральных улиц города, располагались гимназия и реальное училище, предназначенные для получения образования верхами тверского общества, прежде всего детьми дворян и предпринимателей соответственно, а на окраине — школа при крупнейшем предприятии города — Тверской мануфактуре (семь тысяч рабочих) и отличная библиотека для рабочих с залом для спектаклей [10. С. 35—40].

В.А. Гиляровский также дал описание еще одного губернского города Верхнего Поволжья — Костромы. Он обратил внимание на такие известные костромские достопримечательности — Ипатьевский монастырь, памятник И. Сусанину, красные торговые ряды, Богоявленский женский монастырь и т. д. Писатель подчеркнул в своих путевых заметках: несмотря на весьма скромный городской бюджет, костромская культурная жизнь развернулась достаточно интенсивно: «в удовлетворении духовных потребностей своего населения город также идет довольно быстрыми шагами и за последнее время обогатился многими просветительными учреждениями: механико-техническим средним и химико-техническим низшим училищами, Пушкинской читальней, дворянским пансионом, институтом и многими другими. В городе несколько благотворительных обществ, художественных кружков и тому подобных учреждений. Имеется постоянный театр» [10. С. 77].

Современное издание книги В.А. Гиляровского

В путевых заметках второй половины XIX — начала XX века, посвященных Верхнему Поволжью, основной акцент делается на духовном наследии региона. В них повествуется об историко-культурных памятниках, рассказывается о среднем и среднем специальном образовании, школах духовного ведомства, преподавательских кадрах, подчеркивается роль архиепископов верхневолжских епархий в развитии просвещения, дается описание культурной жизни Верхнего Поволжья [11].

Таким образом, отечественные путеводители, путевые заметки и справочные издания середины XIX — начала XX столетия являются интересным и важным источником по истории культуры верхневолжских губерний. Значительный по объему комплекс подобного рода

Список литературы Путеводители и справочные издания середины XIX - начала XX вв. как источник по истории культуры Верхнего Поволжья

- Малый энциклопедический словарь. Издание II-ое, вновь переработанное и значительно дополненное. СПб.: Издание Брокгауз -Ефрон, 1909. С. 1798.

- Полное географическое описание нашего Отечества. Т. I. Московская промышленная область и Верхнее Поволжье. СПб., 1899. С. 84-85, 119-122; и др.

- История христианской церкви в XIX веке. СПб., 1901. Т. II. Православный восток.

- Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. СПб.-М,1899, т.6, Москва и Московская промышленная область

- Москва и Московская промышленная область.

- Будущая война в техническом, политическом, экономическом отношениях. СПб., 1898. Т. IV. С. 153-279.

- Арсеньев К. И. Историко-статистический очерк народного образования в России. СПб., 1852.

- Воронов А. С. Историко-статистическое обозрение учебных заведений С.-Петербургского учебного округа. 1715-1828. СПб., 1847; Он же. Историко-статистическое обозрение учебных заведений С.-Петербургского учебного округа с 1828 по 1853 г. СПб., 1854.

- Карнович Е. П. О разработке статистики народного просвещения в России. СПб., 1862;

- Варенцов В. Г. О состоянии народной грамотности в Самарской губернии//Памятная книжка Самарской губернии за 1863-1864. Самара, 1864 и др.

- Вихляев П. А. Предисловие редактора // Материалы по статистике Московской губернии. М., 1912. Вып. IV. Грамотность и заработки фа- брично-заводских рабочих Московской губер- нии. С. III-XXII; Козьминых-Ланин И. М. Грамотность и заработки фабрично-заводских рабочих Московской губернии. // Материалы по статистике Московской губернии. М., 1912.

- Вып. IV. Грамотность и заработки фабрично-заводских рабочих Московской губернии. С. 1-18.

- Гиляровский В. А. Волга. Путеводитель по городам России. М., 2009.

- Тюменев И. Ф. От Углича до Рыбинска (Путевые наброски)//Исторический вестник. 1897. № 1. С. 207-233; № 2. С. 574-605; № 3. С. С. 995-

- 1000; Колотилов Л. В. На велосипеде. СПб., 1898; Дневник экскурсии в Троице-Сергиеву лавру и Москву воспитанников III класса Новинской учительской семинарии в 1911 г.//Педагогический вестник Московского учебного округа. Средняя и низшая школа. 1912. № 1. С. 120-123; и др.