Путевой дневник С.Л. Владиславича-Рагузинского как источник по локализации на местности Усть-Тартасского форпоста

Автор: Горохов С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема локализации Усть-Тартасского форпоста на местности с привлечением ранее не задействованных письменных источников - путевого дневника посла Российской империи С.Л. Владиславича-Рагузинского, следовавшего через Сибирь в Пекин с посольством в 1725 г. Дан обзор археологической литературы, посвященной Усть-Тартасскому форпосту в части, касающейся его расположения. Установлено, что в литературе присутствует путаница относительно места расположения памятника. В ходе анализа путевого дневника выяснилось, что Усть-Тартасский форпост представлял собой два разнесенных в пространстве на значительное расстояние объекта: небольшую крепость и стан. По описанию установлено, что крепость располагалась на правом берегу р. Тартас у ее впадения в р. Омь. Относительно расположения стана высказано три гипотезы.

Усть-тартасский форпост, барабинская степь, новосибирская обл, с.л. владиславич-рагузинский, посольство в китай, путевой дневник

Короткий адрес: https://sciup.org/145144892

IDR: 145144892 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Путевой дневник С.Л. Владиславича-Рагузинского как источник по локализации на местности Усть-Тартасского форпоста

В 1990 г. вышел сборник архивных материалов, посвященный русско-китайским отношениям в 1725–1727 гг. [Русско-китайские отношения…, 1990]. Наибольший интерес для нас представляет путевой дневник тайного советника С.Л. Вла-диславича-Рагузинского, который в 1725–1728 гг. предпринял поездку в Пекин с дипломатической миссией. Следуя через Сибирь, он составил описание маршрута и ключевых населенных пунктов на своем пути. В настоящей работе мы ограничим- ся рассмотрением участка, на котором располагался Усть-Тартасский форпост (УТФ). Целью настоящей работы является уточнение локализации форпоста.

Первое упоминание УТФ как археологического памятника содержится в справочнике «Археологическая карта Новосибирской области»: «… расположен неподалеку от с. Тартас, при впадении р. Тартас в Омь. Открыт в 1976 г. В.И. Соболевым. Рельефных признаков памятник не имеет. Занимает площадь около 2 000 м2» [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980,

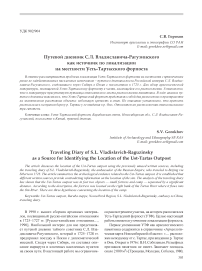

Рис. 1. План-схема расположения Усть-Тартасского форпоста, составленная первооткрывателем памятника В.И. Соболевым [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980, с. 31, 32, рис. 19].

с. 31, 32, рис. 19]. В данном описании присутствует ряд неточностей. Под с. Тартас, вероятно, подразумевается с. Старый Тартас. Из описания не ясно, где именно расположен памятник – на правом или левом берегу р. Омь? Если на правом, то на каком берегу р. Тартас? План памятника окончательной ясности не вносит, т.к. условные обозначения, которыми он снабжен, отсутствуют на самом плане (рис. 1). Центральное место на иллюстрации занимает излучина р. Омь напротив впадения р. Тартас. Поскольку на плане отсутствуют другие памятники, то можно предположить, что открытый памятник расположен на площадке, образованной данной излучиной реки. На крайнем северном краю площадки обозначен участок неопределенного размера (план не снабжен масштабом). Сопоставление с современным картографическим материалом позволило определить приблизительную площадь данного участка, которая в целом соответствует площади памятника, указанной в «Археологической карте» (2 000 м2). Таким образом мы установили вероятное местонахождение памятника. В 1990 г. вышла статья А.В. Новикова*, посвященная гончарному производству УТФ [1990]. В данной работе автор дает описание расположения памятника: «… у с. Старый Тартас, при впадении р. Тартас в р. Омь. <…> Край террасы, на котором расположен форпост, интенсивно разрушается водами р. Тартас. В 1986 г. автором был проведен сбор подъемного материала на памятнике». Из данного описания также не ясно, где именно расположен объект – на р. Тартас или р. Омь?

В 1986 г. А.П. Бородовский осуществил сборы подъемного материала на УТФ. В качестве места сборов он указал автору настоящей статьи на территорию, образованную излучиной Оми напротив впадения в нее р. Тартас.

В 1998 г. вышел справочник по археологическим памятникам Венгеровского р-на, в котором помещен раздел об УТФ, снабженный картой-схемой расположения объекта [Молодин, Новиков, 1998, с. 62]. Карта представляет собой слегка измененный план расположения форпоста, который был опубликован в «Археологической карте Новосибирской области», и также не содержит ясного указания на точное место расположения объекта [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980, с. 32]. В описании сказано, что он «расположен при впадении р. Тартас в р. Омь, на окраине с. Старый Тартас. <…> Памятник фиксируется по мощным отложениям культурного слоя в обрыве террасы р. Омь <…>». Из описания следует, что памятник расположен на левом берегу Оми, т.к. именно здесь на высоком и осыпающемся берегу расположено с. Старый Тартас.

В 1989 г. С.В. Колонцов осуществлял сбор подъемного материала на памятнике. В 2001 г. была опубликована статья, посвященная характеристике подъемного материала с УТФ [Колонцов, Воробьев, 2001]. В ней даны следующие сведения о расположении объекта: «… в устье р. Тартас при впадении ее в р. Омь у с. Старый Тартас …». Из данного описания также не ясно, где именно располагался форпост – на правом или левом берегу Оми?

В разные годы на памятнике осуществляли сборы подъемного материала В.И. Соболев, А.В. Новиков, А.П. Бородовский и С.В. Колонцов. Трое исследователей из четырех (кроме А.П. Бородов-ского) опубликовали результаты своих обследований памятника. Из совокупности приведенных данных следует, что, вероятнее всего, памятник, открытый В.И. Соболевым в 1976 г., располагается на левом берегу Оми на северной оконечности площадки, образованной излучиной Оми напротив устья р. Тартас.

С.Л. Владиславич-Рагузинский сообщает следующие сведения об УТФ: «река Тартаса пала в Омь-реку от левой стороны, а в устье рек переехали чрез, и оные остались в левой руке. Шириною Омь сажен 30 и Тартас немногим меньше. <…> От устья рек 3 версты до Станку, где российской караул служивых людей, 50 человек казаков, которые высылаютца из Томского города для охранения татар от Казачьей орды. А вместо крепости на берегу Тартаса-речки рубленой двор низенькой четвероугольной и малые в земле избушки из березового лесу, где казаки ночуют. <…> от Стану, переехавши Омь-реку, которой остался в правой руке, и ехали степью <…> до Омь-реки, которую переехали чрез, 16 верст; и оная осталась в левой руке» [Русско-китайские отношения…, 1990, с. 194]. Из этого сообщения мы узнаем, что посол прибыл на слияние рек Омь и Тартас со стороны правых берегов указанных рек, переправился через Омь (на левый берег), от слияния рек преодолел три версты до стана, где вновь пере- правился через Омь (на правый берег), по которому следовал 16 верст до следующей переправы. Сообщается, что казаки ночуют в невысоком рубленном дворе на берегу р. Тартас (вероятно, небольшое оборонительное сооружение типа зимовья, обнесенное оградой; в дальнейшем будем называть его небольшой крепостью). Таким образом, мы узнаем, что в районе слияния рек Омь и Тартас в конце первой четверти XVIII в. существовало два русских объекта – станок, где казаки несли службу, и небольшая крепость, где они жили. Крепость располагалась на р. Тартас, вероятно, на правом берегу недалеко от устья, т.к. именно здесь к слиянию двух рек подходила дорога, по которой пересекали Барабу. Стан, где казаки несли службу, располагался, согласно описанию, на левом берегу Оми, в трех верстах от переправы (от устья р. Тартас). В тексте дневника автор делает оговорку: «версты писаны по счету сибирскому, между которыми некоторое число тысячных, а некоторое и пятисот-

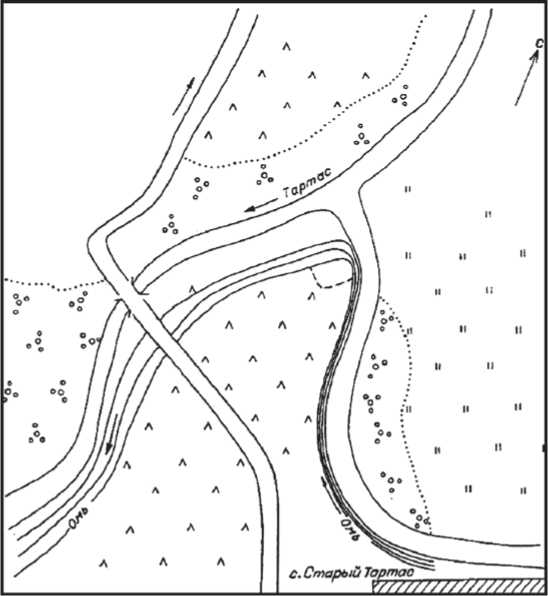

Рис. 2. План-схема расположения Усть-Тартасского форпоста по данным путевого дневника С.Л. Владиславича-Рагузинского.

ных, а сколько которых, о том жители совершенно неизвестны» [Там же, с. 192]. Из этого сообщения мы узнаем, что версты были двух видов – «тысячные» (1 000 сажен, ок. 2,132 км) и «пятисотные» (500 сажен, ок. 1,066 км), а также то, что расстояния записывались со слов местных жителей, т.е. могли быть весьма приблизительными.

Основываясь на путевом дневнике, можно сформулировать три гипотезы о месте расположения стана. Гипотеза 1. Стан располагался примерно в 3 км к востоку от устья р. Тартас на левом берегу р. Омь. Гипотеза 2. Стан располагался примерно в 6 км к востоку от устья р. Тартас на левом берегу р. Омь. Гипотеза 3. Стан располагался примерно в 10 км к востоку от устья р. Тартас на левом берегу р. Омь (рис. 2). Эта гипотеза основана на допущении, что информанты посла неверно указали расстояние (либо посол сам ошибся в оценке протяженности проделанного пути), а также на оценке ландшафта местности. По данным путевого дневника, стан располагался у места переправы через Омь. Если стан, согласно гипотезам 1 и 2, был в 3–6 км к востоку от устья р. Тартас на левом берегу Оми, то при переправе на противоположный берег посол попал бы в весьма протяженное болото. Кроме этого, представляется неразумным делать две переправы через р. Омь на протяжении 3–6 км пути. Лучше было бы сделать одну переправу через р. Тартас. Переправа в этом месте тем более нерациональна, потому что через 16 верст последовала новая переправа через Омь, после чего путь должен следовать по левому берегу через очередное обширное болото. В случае, если стан имел расположение согласно гипотезе 3, то путешественники имели возможность миновать оба обширных болота. Учитывая изложенные аргументы, нам представляется целесообразным археологическое обследование участка местности, прилегающего к месту возможной переправы в 10 км к востоку от устья р. Тартас, с целью выявления археологических остатков стана рубежа первой и второй четверти XVIII в.

Памятник, открытый В.И. Соболевым в 1976 г. и интерпретированный им как УТФ, по своему положению не соответствует ни стану, ни небольшой крепости, которые описаны в путевом дневнике. Вероятно, это самостоятельный объект, сформировавшийся после основания УТФ в 1722 г. Согласно описанию, форпост представлял собой два разнесенных в пространстве объекта (небольшая крепость и стан), расположенных в ключевых пунктах на дороге.

Локализация УТФ была сделана В.И. Соболевым и подтверждена другими исследователями на основании сведений письменных источников о том, что объект находился на устье р. Тартас, и сборов подъемного материала, отнесен-306

ного к XVIII в. Однако этого оказалось совершенно недостаточно. Для уверенной интерпретации объекта как оборонительного сооружения необходимо обнаружение комплекса специфических элементов, что, как правило, невозможно без проведения археологических раскопок [Горохов, 2011].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Путевой дневник С.Л. Владиславича-Рагузинского как источник по локализации на местности Усть-Тартасского форпоста

- Горохов С.В. Русский острог в Сибири конца XVI -XVIII в. как археологический памятник//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2011. -Т. 7, № 10. -С. 284-291.

- Колонцов С.В., Воробьев А.А. Материалы Усть-Тартасского форпоста//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2001. -Т. 3, № 3. -С. 154-158.

- Молодин В.И., Новиков А.В. Археологические памятники Венгеровского района Новосибирской области. -Новосибирск: Науч.-производств. центр по сохранению ист.-культ. наследия, 1998. -140 с.

- Новиков А.В. Гончарное производство Усть-Тартасского форпоста//Древняя керамика Сибири: типология, технология, семантика. -Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1990. -С. 175-181.

- Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и документы. -М.: Наука, Глав. редакция восточ. лит-ры, 1990. -Т. 2: (1725-1727). -668 с.

- Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. -Новосибирск: Наука, 1980. -184 с.