Пути и проблемы энергоэффективного развития экономики ЖКХ северных регионов России на базе инновационных технологий

Автор: Котомин Александр Борисович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Отраслевая и региональная экономика

Статья в выпуске: 6 (18), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве северных регионов России и пути их решения на базе применения инновационных технологий с использованием энергосервисных контрактов как возможного механизма финансирования инвестиций в этой сфере. В качестве примера рассмотрена реализация пилотного проекта «Энергоэффективный квартал» в г. Апатиты Мурманской области.

Энергоэффективность, инновационные технологии, жилищно-коммунальное хозяйство, северные регионы, энергосервисные контракты

Короткий адрес: https://sciup.org/147109348

IDR: 147109348 | УДК: 332.8:620.9.004.183(470.1/.2)

Текст научной статьи Пути и проблемы энергоэффективного развития экономики ЖКХ северных регионов России на базе инновационных технологий

Применение высоких технологий в промышленности и сельском хозяйстве является одной из основ и необходимой предпосылкой модернизации экономики РФ, но при этом, в условиях российского капитализма, само по себе оно не оказывает прямого положительного воздействия на качество жизни подавляющего большинства жителей страны.

В то же время внедрение инновационных технологий и материалов в сферу ЖКХ напрямую может снизить энергопотребление, повысить энергоэффективность и улучшить условия жизни людей. Особенно это актуально для северных муниципалитетов, на жителей которых оказывается давление с различных направлений. Это и суровые климатические условия, которые почему-то никак не смягчаются, несмотря на «глобальное потепление», что приводит к увеличению продолжительности отопительного сезона в этих регионах до 8 – 9

месяцев в году. Это и постоянно опережающий инфляцию рост тарифов на тепло- и электроэнергию для населения в условиях фактически монопольного рынка этих товаров и энергодефицитности большинства северных регионов.

Жилищный кодекс и принятые в дополнение к нему законы и подзаконные акты усугубляют ситуацию с долгами населения энергетикам за потребленное тепло из-за отсутствия регламентации использования управляющими компаниями средств, собранных с населения, и страхования рисков, связанных с банкротством этих компаний. Кроме того, эта ситуация характерна не только для северных регионов, но и для всей страны: «Практически полное отсутствие конкуренции на рынке услуг энергосбытовых компаний привело (в период с 2001 по 2010 г. – Прим. авт. ) к более чем десятикратному росту стоимости тарифов ЖКХ» [1].

По данным департамента продаж элитной недвижимости компании Penny Lane Realty, в 2001 году у москвичей на оплату коммунальных услуг уходило в среднем 15% ежемесячного дохода, а в 2010 году – уже 25%, причем у пожилых людей почти вся пенсия (без доплат из московского бюджета) уходит на оплату жилья и коммунальных услуг. Таким образом, «…рост тарифов ЖКХ не только провоцирует рост цен на услуги по управлению жилой недвижимостью и создает условия для незаконного обогащения многих управляющих компаний, но и повышает социальную напряженность среди жителей столицы» [1].

Итак, энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ могут частично демпфировать негативные эффекты роста тарифов в этой сфере и смягчить возникающую при этом социальную напряженность.

По оценкам Всемирного банка, приведенным в докладе «Энергоэффективность в России: скрытый резерв», потенциал энергоэффективности выглядит следующим образом (табл. 1) .

Как видно из таблицы, только около 45% потенциала энергоэффективности в жилищной и социальной сфере является привлекательным для инвесторов, а остальные 55% (в лучшем случае) придется оплатить собственникам жилья и муниципалитетам («бюджетная сфера») из своих в основном дефицитных бюджетов.

Правовые основы осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере ЖКХ в Российской Федерации

Федеральным законом № 261-ФЗ [2] в обязанности муниципалитетов внесено «утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования…» Там же, в п. 4 ст. 12, прямо указано: «В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома…органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно. Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при непосредственном

Таблица 1. Потенциал повышения энергоэффективности в среднем по России

|

Сфера достижения энергоэффективности |

Общий потенциал, % |

Финансово привлекательный потенциал, % |

|

Здания |

68,6 |

30,9 |

|

Обрабатывающая промышленность |

41,5 |

33,2 |

|

Электроэнергетика |

44,4 |

5,8 |

|

Производство тепла |

10,4 |

2,6 |

|

Распределение тепла |

17,3 |

15,9 |

|

В транспорте, в т.ч. трубопроводном |

23,4 |

19,7 |

управлении многоквартирным домом собственники помещений в многоквартирном доме обязаны проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества ... Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий … вправе требовать от лица, ответственного за содержание многоквартирного дома, осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, и (или) заключения этим лицом энергосервисного договора (контракта), обеспечивающего снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов».

Таким образом, в отношении общего имущества собственникам придется платить независимо от их желания. Расходы на данные мероприятия, по-видимому, просто будут включены в квитанции на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, в п. 5 ст. 13 этого закона указано: «До 1 января 2012 года … собствен-ники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию . При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии».

С учётом средней стоимости одного квартирного счетчика в размере около 1,5 – 2 тысяч рублей только на приобретение и установку приборов учета в собственной квартире каждому собственнику помещения в течение 2011 года придется заплатить дополнительно от 3 до 6 тысяч рублей, что в масштабах страны составит от 150 до 300 миллиардов рублей! Откуда возьмут эти деньги малообеспеченные слои населения, неизвестно, скорее всего, чтобы не вызвать социального протеста, подобного тому, который последовал после принятия Федерального закона №122-ФЗ, данный закон придется корректировать по ходу исполнения. Что же касается энергосервисных контрактов, то о них будет сказано ниже.

На сегодняшний день существует множество технологий производства и применения в домостроении современных энергосберегающих материалов и конструкций, энергоэффективных систем отопления и освещения, информационных технологий оптимального управления потреблением электроэнергии и тепла в жилищном хозяйстве.

Широкое применение имеющегося мирового, да и собственно российского опыта в этой сфере в нашей стране позволило бы в полной мере обеспечить параметры энергосбережения в сроки, прописанные в Энергетической стратегии России до 2030 г. (одобрена распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р) [3], Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ, Государственной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 № 2446-р) [4] и сопутствующих им нормативных актах.

Конечно, это в основном так называемые «догоняющие» инновации, но лучше они, чем ничего.

Важнейшим условием при этом является наличие источника (источников) финансирования необходимых и достаточных инвестиций. В российских условиях мы не можем применить ни опыт западных стран с их развитым рынком жилья, регламентируемым экологизированным законодательством и нацеленным на энергосбережение и энергоэффективность, ни опыт наших соседей – белорусов, где государство в плановом порядке проводит соответствующие мероприятия, оплачивая основную долю расходов из бюджета. По доходам населения и по тому, что основным выгодоприобретателем при внедрении энергосбережения все-таки является государство, белорусский опыт нам ближе, но по идейно-политическим мотивам он, судя по всему, неприемлем для российской элиты, находящейся у власти в настоящее время. Поэтому, как уже было показано, основная доля расходов на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности жилого фонда ляжет тяжелым грузом на плечи российских собственников жилья.

В соответствии с 261-ФЗ, во всех регионах и муниципалитетах России в 2010 году были разработаны программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (ПКР СКИ). В этих программах, согласно методическим рекомендациям, должны присутствовать мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры, включая жилой фонд. Так, например, пункт 32.3 «Методических рекомендаций по разработке ПКР СКИ», утвержденных приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 5 апреля 2010 года № 16, определяет: «Раздел «Предложения по применению ресурсосберегающих технологий» следует разрабатывать с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что и было формально сделано в региональной программе.

Инновационный потенциал программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере ЖКХ

В то же время сфера ЖКХ могла бы стать масштабным и привлекательным рынком для внедрения инновационных технологий в области энергоэффективности. Перечислим некоторые инновационные проекты, потенциально реализуемые в сфере ЖКХ [5]:

-

1. Использование современных теплоизоляционных материалов для утепления ограждающих конструкций, а также стеклопакетов при строительстве и капитальном ремонте жилых домов.

-

2. Строительство блочных (домовых) электрокотельных высокого напряжения для диверсификации источников теплоснабжения и снижения теплопотерь в сетях городов с централизованным теплоснабжением.

-

3. Применение при строительстве и капитальном ремонте жилых домов современных тепловых центров и обогревателей с автоматической системой контроля и регулировки температуры.

-

4. Внедрение автоматизированных систем управления уличным и внутридомовым освещением.

-

5. Применение энергоэффективных, в том числе светодиодных, источников света, с целью существенного снижения энергопотребления, как для уличного и придомового освещения, так и в многоквартирных домах.

-

6. Применение ветроустановок в интегрированных системах с дизельными электростанциями и малыми ГЭС для энергоснабжения удаленных изолированных пользователей.

-

7. Применение тепловых насосов при строительстве жилых домов с использованием низкопотенциальной энергии земли, атмосферы, водоёмов.

-

8. Утилизация вторичного тепла вентиляционных потоков и сточных вод.

-

9. Перевод существующих котельных с мазута и газа на современные технологии использования в качестве топлива энергетических углей (Воркута, Инта, Артемовск и др.) и штыба с возможностью применения древесных отходов.

-

10. Строительство новых современных твердотопливных котельных вблизи центров тепловых нагрузок для снижения теплопотерь при транспортировке теплоносителя. Так, применение в Белоруссии минеральных плит, изготавливаемых в Гомеле и Березе методом каменного литья из базальтового сырья для утепления фасадов и кровель панельных домов («термомех»), позволило сократить теплопотери через ограждающие конструкции зданий в 3,5 – 4 раза и соответственно снизить затраты теплоносителя на их обогрев. Срок окупаемости таких проектов составляет 7 – 8 лет. В настоящее время идет активная работа по применению данной технологии утепления в городах Белоруссии (Минск, Витебск, Гомель, Могилев и ряд других) [6]. В России, например в Мурманской области, имеются все предпосылки (сырье, электроэнергия, рынок сбыта) для развертывания производства аналогичной продукции, что хорошо вписывается в стратегию повышения энергоэффективности.

Применение электрокотельных на высоком напряжении в Мурманской области, где имеется избыток мощности по выработке электрической энергии, позволило снизить затраты на закупку дорогого экспортного сырья – мазута и улучшить экологическую обстановку. При этом эксплуатация низковольтных электрокотельных оказалась экономически невыгодной.

Замена при проведении капитального ремонта многоквартирного дома нерегулируемого теплового узла элеваторного типа на тепловой узел с автоматическим регулированием и возможностью съема информации на компьютер (например, тепловой узел ООО «Данфос»), а также комплекс соответствующих мероприятий на внутридомовых тепловых сетях позволяют потреблять только реально необходимое тепло и оплачивать фактически потребленное количество теплоносителя, обеспечивая равномерное отопление всего дома.

Эффективность этого типа мероприятий тем выше, чем полнее выполнен комплекс энергоэффективных мероприятий, таких как:

-

• установка коллективных приборов учета;

-

• ремонт сетей электроснабжения;

-

• ремонт сетей теплоснабжения;

-

• ремонт сетей водоснабжения;

-

• ремонт системы водоотведения;

-

• ремонт подвальных помещений;

-

• утепление ограждающих конструкций здания;

-

• установка металлических утепленных подъездных дверей с домофонами;

-

• замена деревянных окон на стеклопакеты в местах общего пользования (подъезды) и квартирах и др.

По данным ООО «Данфос», окупаемость данных проектов составляет 2,5 – 3 года и требует затрат в размере 200 – 400 руб. на квадратный метр общей площади. Часть перечисленных работ можно выполнять с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ. Остальные мероприятия требуют использования механизма энергосервисных контрактов и привлечения средств собственников жилья. Необходимо отметить, что выполнению данного комплекса работ должен предшествовать этап проведения энергоаудита здания с использованием тепловизионной съемки в холодное (зимнее) время года.

Использование в сфере ЖКХ энергоэффективных световых приборов, в частности, в числе и на основе применения светодиодов, в сочетании с автоматизированными системами управления, контролирующими уровень естественного освещения, и датчиками движения в помещениях способно снизить энергозатраты на уличное и внутридомовое освещение в 3,5 – 4 раза.

В ряде северных регионов России, например в Мурманской области, имеются все необходимые составляющие (сырье, технология, оборудование, кадры, рынок сбыта) для налаживания производства светодиодных осветительных приборов. В частности, налажен выпуск опытных образцов уличных и подъездных светильников в ООО «Северные кристаллы» в г. Апатиты. Сейчас они проходят эксплуатационную проверку в рамках проекта «Энергоэффективный квартал», однако уже ясно, что необходимо существенно снизить как себестоимость, так и цену приборов.

На значительных территориях на севере и северо-востоке России практически отсутствуют магистральные электрические сети. Имеющиеся централизованные электроэнергетические системы изолированы от Единой энергетической системы (ЕЭС) России, имеется значительное число удаленных изолированных пользователей, использующих дизельные электростанции (ДЭС). Из-за удаленности и сложности доставки дизельного топлива цена электроэнергии, получаемой от таких станций, в 3 – 4 раза, а то и более превышает рыночную. Многие из этих станций из-за высокой степени износа потребляют в два раза больше топлива, чем это положено по нормативам.

Именно для таких пользователей применение альтернативных источников энергии и использование ветроустановок и малых ГЭС (там, где это возможно), интегрированных с ДЭС, позволяет не только повысить надежность энергоснабжения, но и сэкономить до 50% дизельного топлива [7].

К сожалению, применение тепловых насосов в российской строительной практике носит эпизодический характер в отличие, скажем, от развитых стран. Например, в Стокгольме примерно четверть жилого фонда отапливается с применением тепловых насосов. Использование тепловых насосов позволяет при новом строительстве полностью или частично отказываться от централизованного теплоснабжения, экономя при электроподогреве теплоносителя до 75% электроэнергии.

В ряде северных регионов России, например в Мурманской области [8], имеются достаточные условия для эффективного применения теплонасосов как в градостроительстве, так и в промышленности. Также практически не используются в российских условиях технологии рекуперации вторичного тепла вентиляционных потоков и сточных вод, что приводит к дополнительным затратам теплоносителя на обогрев зданий и «греет» окружающую среду.

Конечно, замена мазутных котельных и ТЭС на угольные трудно напрямую отнести к инновациям в сфере ЖКХ, однако она связана с ценой на теплоноситель для населения и при соблюдении ряда требований определенные элементы новаторства здесь также присутствуют.

По данным ОАО «Регионэнерго менеджмент групп» (Мурманская область), к таким требованиям относятся:

-

✓ механизированная подача угля и золоудаление (необходимо для обеспечения высокого КПД установки) ;

-

✓ автоматизация технологических процессов;

-

✓ обязательное наличие циклонов для очистки дымовых газов;

-

✓ обязательное оснащение котельной системой водоподготовки для предотвращения коррозии в тепловых сетях;

-

✓ возможность использования древес -ных отходов (до 50%) ;

-

✓ перенос котельных к центру тепловых нагрузок – для снижения потерь тепла при транспортировке теплоносителя.

При этом возможно использование низкосортных энергетических углей и даже штыба, причем их сжигание в «кипящем слое» существенно повышает КПД угольных установок. Кстати, оршинские энергетики (Белоруссия), сжигая фрезеровочный торф в смеси с песком в «кипящем слое», получили КПД энергетической установки, близкий к угольной. Значительный опыт по использованию торфа, наряду с биотопливом, в качестве местного энергоресурса и топлива для ТЭЦ накоплен в Финляндии. Может быть, использование опыта наших соседей и есть искомая альтернатива ежегодным пожарам на подмосковных торфяниках и дополнительный источник углеводородного топлива в регионах Европейского Севера, богатых этим ресурсом?

Конечно, при переходе с мазута и газа на уголь возникает проблема золоотвалов, которую придется решать в каждом конкретном случае индивидуально. С другой стороны, и мазут, и особенно газ являются экспортным сырьем, и его экономия на внутреннем рынке позволит сохранить экспортный потенциал даже в условиях сокращения добычи нефти и газа. Другим обоснованием перехода на уголь при производстве тепла и электроэнергии может служить цена сырья (табл. 2).

Таким образом, без учета затрат на содержание золоотвала использование угля в российских условиях экономичнее, чем использование мазута, в 2,8 раза. Эти расчеты подтверждаются на практике: так, цена гигакалории, получаемой жителями г. Апатиты от Апатитской ТЭЦ, работающей на угле, в несколько раз меньше, чем от мазутных котельных и ТЭЦ в других городах Мурманской области.

Еще одним источником повышения энергоэффективности для ТЭЦ является комплексная выработка тепла и электроэнергии (КВТЭ) при централизованном обслуживании потребителей. Так, применение КВТЭ в Финляндии позволило добиться существенной экономии топлива по сравнению с другими методами энергоснабжения, при этом выбросы вредных веществ в атмосферу сократились на 40%. В настоящее время производится подготовка к реализации КВТЭ на Апатитской ТЭЦ в рамках проекта подключения к централизованному отоплению от нее города Кировска, находящегося в 17 км от Апатитов, с выводом из эксплуатации кировской мазутной котельной с устаревшим оборудованием.

Энергосервисные контракты

В Бюджетный кодекс Российской Федерации (п. 3 ст. 72) Федеральным законом №261-ФЗ было внесено следующее изменение: «Дополнить предложениями следующего содержания: “Государственные или муниципальные заказчики вправе заключать

Таблица 2. Сравнение угля и мазута в качестве топлива для выработки тепла

|

Вид топлива |

Уголь |

Мазут |

|

Калорийный эквивалент |

0,822 |

1,370 |

|

Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал |

220 |

180 |

|

Удельный расход натурального топлива, кг/Гкал |

268 |

131 |

|

Цена топлива с доставкой, тыс. руб |

2200 |

12500 |

|

Топливная составляющая, тыс. руб/Гкал* |

589 |

1642 |

|

% топливной составляющей к углю |

100 |

280 |

|

* При анализе затрат на топливную составляющую учитывался КПД котельной. |

||

государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты), в которых цена определена как процент от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются и осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку)”».

Однако опыт части северных муниципалитетов, имеющих дефицитный бюджет (Апатиты, Воркута) в пилотном проекте «Энергоэффективный квартал», показал невозможность непосредственного заключения ими энергосервисных контрактов даже на объекты бюджетной сферы. Для этого в Апатитах пришлось создать специального посредника – АНО «Энергосервисная компания города Апатиты» и решать все вопросы, связанные с энергосервисом через него.

Инвестиции в повышение энергоэффективности могут экономить энергоресурсы (особенно – экспортные) как напрямую в результате абсолютного сокращения потребления, так и косвенно, в результате сокращения объемов энергозатрат на транспортировку и преобразование энергоносителей для конечного потребления.

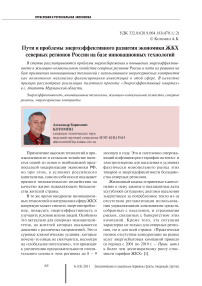

Суть энергосервисного контракта заключается в применении принципов государственно-частного партнерства при инвестировании в энергосбережение бюджетных зданий и многоквартирных домов (МКД). При этом доля средств, сэкономленных в результате выполнения мероприятий по энергосбережению на весь период окупаемости проекта, изымается энергосервисной компанией – посредником – в пользу инвестора и лишь после этого становится «доходом» потребителя (муниципалитета или МКД), снижая оплату за энергоносители на величину достигнутого эффекта. При этом желательно осуществлять энергосервисные контракты в «револьверном» режиме, когда завершение одного контракта сразу «запускает» следующий контракт, обеспечивая непрерывность работы малых и средних предприятий – исполнителей энергоэффективных мероприятий. Схема работы на основе энергосервисных контрактов представлена на рисунке 1 .

Рисунок 1. Энергосервисный контракт, потребление энергии, «револьверный процесс» запуска

Одним из возможных источников инвестиций в указанные мероприятия является получение кредитов от зарубежных организаций, содействующих решению проблем энергоэффективности в России (таких, например, как NEFCO или IFC).

Такая компания, как IFC (Международная финансовая корпорация), предлагает организовывать сотрудничество на следующих принципах:

-

3 установление долгосрочных партнерских отношений;

-

3 проведение детальной оценки финансовых, юридических, экономических, экологических и социальных аспектов проекта;

-

3 готовность клиента следовать требованиям и рекомендациям по соблюдению лучших международных практик при проведении закупок по проекту, а также по соблюдению экологических и социальных стандартов;

-

3 действие федерального закона о закупках не распространяется на привлечение кредитных ресурсов IFC;

-

3 подготовка финансирования — от 4 до 6 месяцев;

-

3 срок и график погашения адаптируются к потребностям проекта.

Возможные параметры получения кредита от IFC:

о заемщик — регион, государственное или муниципальное предприятие под гарантию региона или муниципального образования;

о объем — от 250 млн. руб.;

-

о срок погашения — до 8 лет;

о срок выборки — до 2 — 3-х лет;

о льготный период на погашение основной суммы долга до 2 – 3-х лет о процентная ставка по кредитам:

плавающая (на основе 3-х-месячного MOSPRIME) или фиксированная (фиксированный эквивалент 3-х-месячного MOSPRIME) плюс;

о спрэд в зависимости от риска (заемщик, обеспечение, срок кредита, другие риски);

о комиссии за выдачу кредита, проведение оценки и возмещение юридических расходов.

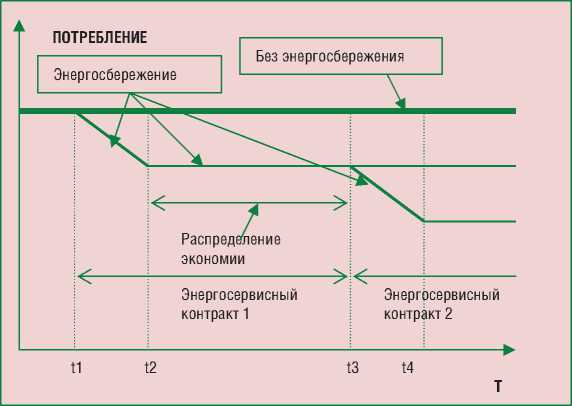

Схема финансирования, предлагаемая IFC по энергосервису для МКД, представлена на рисунке 2 . К программам, реализуемым при поддержке IFC, относятся:

-

■ повышение энергоэффективности жилого сектора;

-

■ стимулирование инвестиций в ресурсоэффективность (прямые инвестиции);

-

■ стимулирование инвестиций в энергоэффективность (через банки);

-

■ развитие возобновляемой энергетики.

Одним из проектов в России, поддержанным IFC, стала программа для зданий социальной сферы города Петропавловск-Камчатский (население 200 тыс.), 87 школ и детсадов – энергоаудит 17 типовых зданий для определения эффективных мер (с тепловизированием). Инвестиции – 200 млн. руб.

Достижения:

-

• экономия бюджета – 45 млн. руб, срок окупаемости 4,4 года;

-

• экономия тепла – 13 тыс. Гкал;

-

• экономия воды – 104 тыс. куб. м.

Опыт энергосбережения в г. Апатиты Мурманской области

В период с 2000 по 2007 год в Апатитах были реализованы 3 проекта (2 – на социальных объектах и 1 – на МКД) с привлечением инвестиций Северной европейской финансовой корпорации (NEFCO) на принципах паритетного софинансирова-ния (50% в качестве «условного гранта») с обязательством образования «револьверного» фонда («револьверное» кредитование за счет достигнутой экономии от энергосберегающих проектов).

Рисунок 2. Схема финансирования энергосервисного контракта с участием IFC

Условием являлось создание в 2002 г. в г. Апатиты энергосервисной организации (ЭСКО). Однако до 2006 года не удавалось обеспечить «револьверное» кредитование. В 2006 году был разработан механизм возврата внебюджетных финансовых средств, который позволил трансформировать образовавшуюся в период 2001 – 2004 годов задолженность г. Апатиты в размере 3200 тыс. рублей в энергосберегающие мероприятия по утеплению контуров зданий муниципальных учреждений.

С 2009 года часть энергосберегающих мероприятий и работ по утеплению и ремонту жилых домов выполняется в рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Идут переговоры с NEFCO и другими финансовыми институтами по вопросам возобновления схемы энергосервиса на объектах бюджетной сферы.

К сожалению, предусмотренных денег из регионального (15%) и федерального (20%) бюджетов, обещанных в 2009 году при запуске пилотного проекта «Энергоэффективный квартал», город так и не получил.

Опыт пилотного проекта «Энергоэффективный квартал» показал, что в рамках государственно-частного партнерства для финансирования должны использоваться средства федеральных и региональных фондов развития на принципах софинансирова-ния с привлечением средств собственников жилья.

Основным инвестором должен выступить Федеральный бюджет, используя стабилизационный Фонд, поскольку он пополняется за счет экспорта первичных ресурсов. При этом для реализации принципа софинансиро-вания может быть использована модель, аналогичная апробированной модели Федерального закона №185-ФЗ, т.е. через Фонд реформирования ЖКХ, с ежегодно увеличивавшейся долей участия собственников – потребителей энергоресурсов. Причем срок действия закона должен быть продлен хотя бы до 2015 года.

Должен быть отлажен механизм использования средств местных бюджетов (на объекты бюджетной сферы), с привлечением целевых бюджетных кредитов из бюджетов вышестоящих уровней.

И, как было сказано выше, должно быть упрощено получение муниципалитетами кредитов через доверенные банки от зарубежных организаций, содействующих решению проблем энергоэффективности в России (например, NEFCO, IFC).

Всё перечисленное позволит сдвинуть с мертвой точки процесс модернизации российской экономики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, причем в самой актуальной области – повышения качества жизни населения и снижения социальной напряженности в сфере ЖКХ, что особенно актуально для северных регионов России.